Полная версия:

Основы психиатрии. Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Часть 1 : Понятие психического расстройства. Рас

Размышления о духе – душе – теле в контексте клинической психиатрии встречаем у зарубежных психиатров-классиков (К. Ясперс, К. Шнайдер), у их современных коллег, у дореволюционных отечественных авторов, а в последние годы – и у российских исследователей (Д. А. Авдеев, С. А. Белорусов, Ю. И. Полищук и др.). Исходные мировоззренчески-методологические позиции в этих специальных работах – самые разные. Но и современная психиатрия в целом, определяя человека как существо биопсихосоциальное, т. е. тоже трихотомически, интерпретирует этот тезис по-разному. То как постмодернистскую рядоположенность, равноценность составляющих – без акцента на примате духа (или – для авторов, имеющих противоположную точку зрения, – первенстве тела), то позитивистски-прагматически (любые предпочтения формируются практикой, понимаемой утилитарно, даже меркантильно), то морализующе-декларативно (все болезни – следствие личного греха).

Повторим, дух – это содержание психической деятельности, ее ценностный аспект, это то, что человек ставит выше себя, ради чего он живет. Говоря несколько иначе, обобщеннее и в то же время точнее, дух – это отношение. Одухотворяться или низвергаться может все что угодно. Для человека верующего любое отношение, любое взаимодействие направляется Богом. Для другого – это то, что называется общечеловеческими ценностями. Творческая, обыденная профессиональная деятельность, семья, дом, удовлетворение своих личных, нравственно одобряемых или, наоборот, корыстных, эгоистических, грубо чувственных, антисоциальных стремлений – все это может стать ценностью, целью и смыслом жизни. Духовность – не синоним ангелоподобности, не атрибут совершенства. Она может быть, как писал о. Василий Зеньковский, светлой и темной[16].

По ходу жизни человека что-то (наверное, что угодно) может становиться духовным, а может обесцениваться, низвергаться: «Поступок – это шаг по вертикали», – сказано в одном из стихотворений поэта Ольги Седаковой. Художник B. В. Кандинский визуально представлял духовную жизнь как треугольник, острием направленный вверх. Вершина постоянно оплывает, сползает, но одновременно и наполняется содержанием, прежде располагавшимся в нижних слоях.

Этот образ представляется чрезвычайно выразительным. Прежние ценности становятся расхожей повседневностью, банальностью, превращаются в ничто. Из романа «Собор Парижской Богоматери» делают мюзикл, Гитлер оказывается опереточным героем, Ленин – персонажем скетчей. Революции становятся бархатными, цветными, т. е. ненасильственными, безоружными. Такому преобразованию могут подвергаться и действующие лица Священной истории («Иисус Христос – суперзвезда»)[17].

Итак, в сфере духа возможны как созидательные, так и разрушительные (для самого человека) и разрушающие (по отношению к окружающим) процессы, но они не связаны с медициной – врачеванием – диагностикой, лечением – напрямую: «Дух, как таковой, не может заболеть…»[18]. «Духовное» – поле деятельности священнослужителей, творцов-художников, политиков, правоведов, людей других общественно-гуманитарных служений.

На рис. 7 в изобразительной форме представлены свободный дух, устремленный вовне, вверх (уместно вспомнить мандельштамовское «Божье имя, как большая птица, / Вылетело из моей груди, / Впереди густой туман клубится, / И пустая клетка позади»), и душа, в данном случае – больная, о чем свидетельствуют искаженные страданием лица (констатируем, без комментариев, что их тоже три). Для композиционной полноты (если иметь в виду трихотомию в ее завершенности) представляется желательным и даже необходимым образ тела.

Как субстратом, ареной телесных болезней являются внутренние органы, так психические расстройства разворачиваются в сфере душевных процессов. Но если тело представляется самоочевидным[19], то с душой дело обстоит сложнее. Она неосязаема, нематериальна. Признать ее независимое или хотя бы равноправное с телесными структурами существование – позиция для очень многих людей совершенно неприемлемая. Нередко психику соглашаются принять только как эпифеномен – как структуру вторичную, как надстройку над изначальной, основообразующей материальной (здесь – телесной) субстанцией, всестороннее, исчерпывающее познание которой сделает психику, «чисто психические» процессы излишними, развеет их как призрак, окончательно узаконив лишь «реальные», «объективные» физико-химические, электрофизиологические и другие подобные им реалии[20].

Рисунок 7. Свободный дух и больная душа

Даже в вышеупомянутой биопсихосоциальной модели психических расстройств, могущей показаться «наиболее демократической», «психо» и «социальное» не рассматриваются как структуры, живущие по собственным закономерностям, а оказываются лишь зыбкой надстройкой над «био».

2. Лексика и семантика как обоснование клиницизма. Языковая модель человека

Однако современные гуманитарные исследования – языковые, культурологические, этнографические позволяют утверждать, что, несмотря на неосязаемость, душевные-психические процессы – не умозрительные категории, а несомненная реальность человеческого существования. Об этом свидетельствуют работы польского лингвиста Анны Вежбицкой.

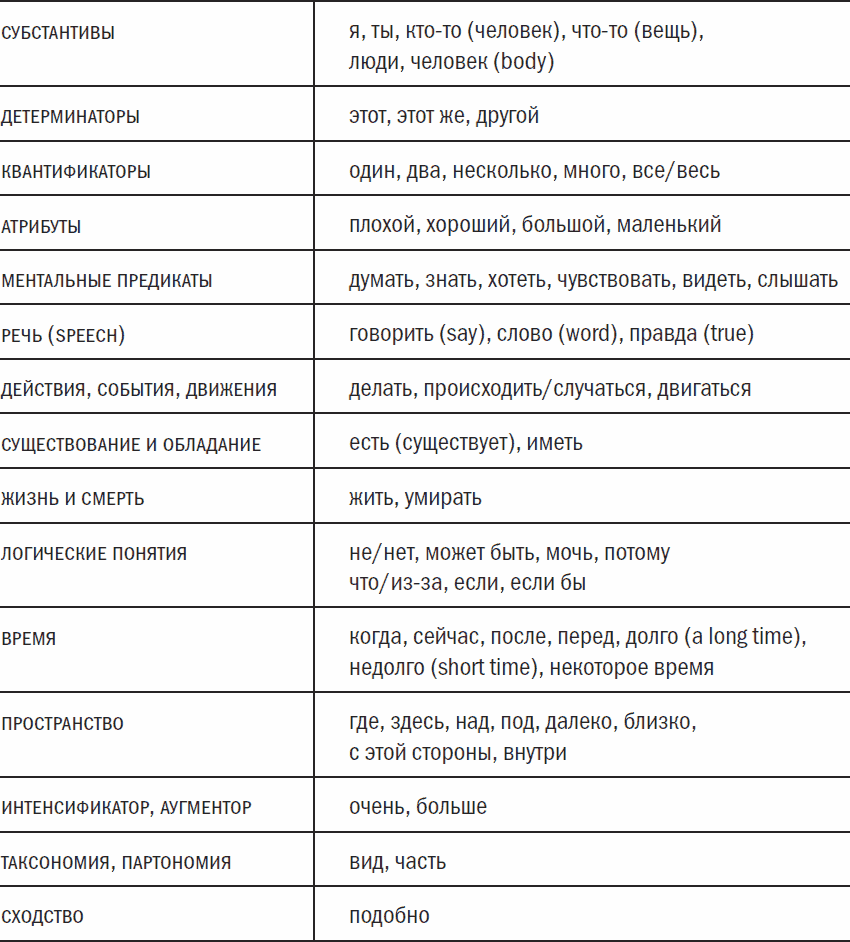

Сопоставляя различные языки – европейские, жителей других континентов, многочисленных островных государств – она и ее коллеги показали, что наряду с практически неисчерпаемым лексическим многообразием народов, традиций, укладов жизни существует около 60 универсальных, общих для самых различных культур – и европейских и от нас отдаленных – слов («естественный семантический метаязык»), ни к чему более не сводимых, однозначных по смыслу и ситуации их употребления (табл. 1). Вся остальная лексика обнаруживает характерные для той или иной культуры оттенки смысла и особенности употребления в конкретной ситуации. Так, например, слово «свобода» по-своему понимается в разных языках – латинском, английском, польском, русском. Отсюда следуют и различия в поведении, в деятельности, связанной с категорией свободы, у людей каждой из этих культур. Вместе с тем «уникальные культурные… понятия не противоречат психологическому единству человечества» поскольку «все люди принимают одну и ту же (предположительно, врожденную) модель человека, определяемую небольшим набором универсальных предикатов, включающих в себя следующие (лекскализованные, по-видимому, во всех языках): думать, знать, хотеть, чувствовать, говорить, видеть, слышать, делать и жить»[21]. Все эти слова входят в 60-позиционный перечень А. Вежбицкой[22].

Представим сказанное в виде табл. 2 (в ней использована необходимая для наших построений часть общего перечня).

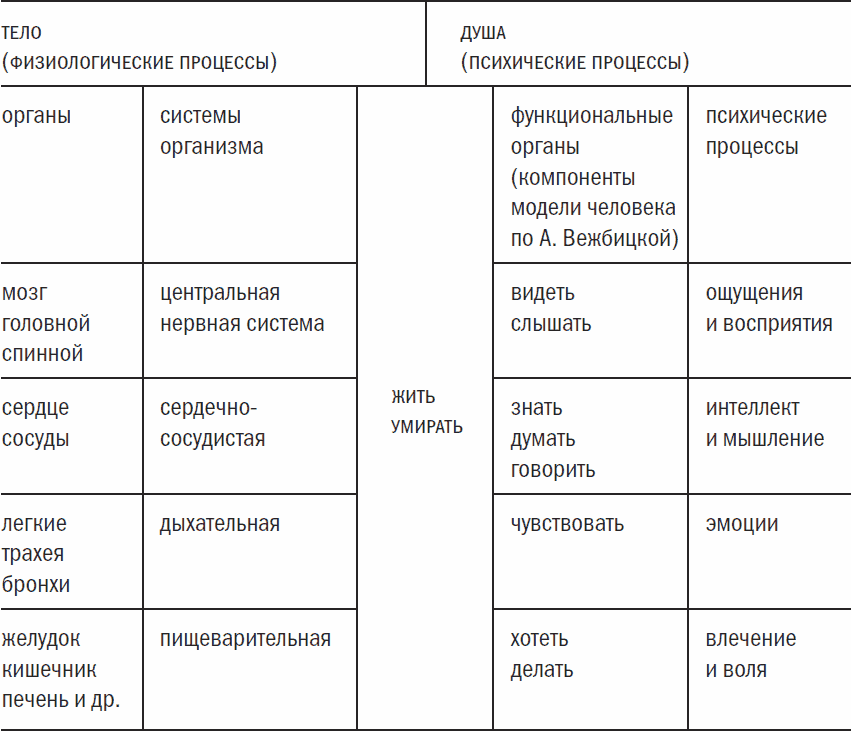

Компоненты языковой модели человека (левый столбик в колонке «душа») обозначены нами по аналогии с телесными органами и, пользуясь языком физиологии, как своеобразные функциональные (т. е. не имеющие наглядного материального субстрата) органы, обеспечивающие (точнее будет сказать – образующие) соответствующие психические процессы. Последние указаны в правой колонке таблицы.

Слова «жить» и «умирать» (также из списка А. Вежбицкой), равно относящиеся и к телу, и к психике, констатируют, что все эти процессы являют себя именно и только через жизнь, но обречены на гибель[23].

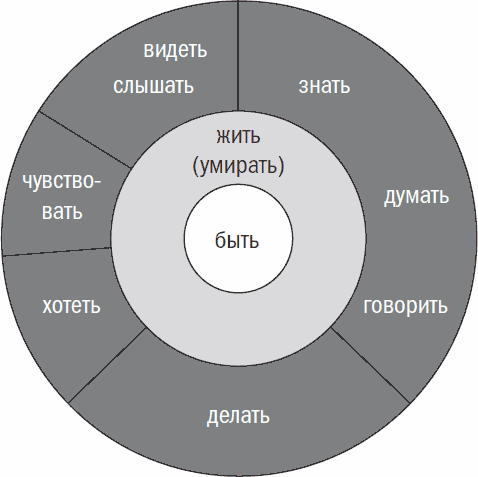

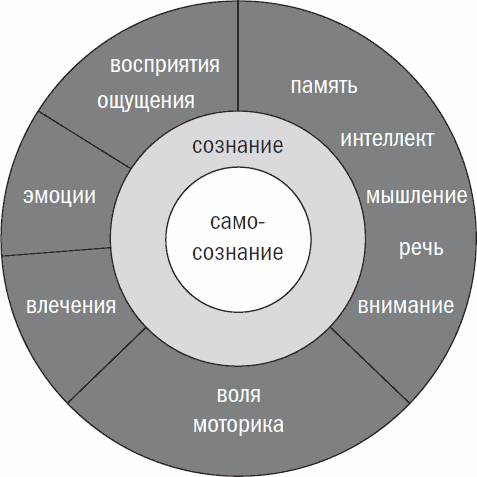

Для удобства дальнейших размышлений преобразуем левый столбик колонки «душа» в круговую форму (она придает ощущение завершенности, целостности, архетипичности) и озаглавим ее «Антропология» (схема 6), подразумевая под этим термином все ту же языковую модель человека.

Таблица 1. «Естественный семантический метаязык» А. Вежбицкой

Таблица 2. «Устройство» тела и души

Схема 6. Антропология (языковая модель человека)

В процессе развития, усложнения психики в целом, ее отдельных составляющих, сознания и самосознания, познавательно-рефлексивной активности (способности смотреть на себя как бы со стороны – на свое тело, свою душу, а в последующем и на свои ценности, знания, идеалы) происходило осмысление, «автономизация» переживаний – психических процессов-слов[24], в результате чего сформировались психологические категории эмоций, мышления, воли и т. п. (схема 7 «Психология»). По-своему констатировал этот процесс К. Г. Юнг: «Сознание всегда инстинктивно находит слова для обозначения реально существующих вещей. Лишь психологи изобретают наименования для несуществующих вещей»[25]. По этому же поводу, но делая другие акценты, А. Вежбицкая разъясняет: «Например… глагольные элементы “думать”, “знать”, “говорить”, “чувствовать” и “хотеть” сочетаются с “именными личными местоимениями” (“я”, “ты” и “кто-то”)…»[26]. Уточним, что эти местоимения также входят в список из 60 универсалий, а А. Вежбицкая обращает внимание на то, что их (всех шестидесяти) синтаксис не зависит от конкретного языка. Все это еще раз подтверждает универсальность, первичность, реальность этих психических структур.

При сопоставлении схем 6 и 7 можно заметить, что полные соответствия между понятиями, указанными в аналогичных сегментах, выдерживаются не всегда. Так, например, процессы, стоящие за «восприятиями» и «ощущениями» в схеме 7 более многообразны, чем «видеть» и «слышать» из табл. 2. Эти расхождения могут быть обоснованы. Так, в частности, допустимо полагать, что «обонять», «осязать» и т. п., будучи наиболее древними и элементарными по структуре нейро психическими процессами, не получили в психике (на ранних этапах развития человечества) и равно в словаре А. Вежбицкой самостоятельного словесного воплощения, и поэтому в представляемой антропологии не обособлены.

Также в перечне А. Вежбицкой отсутствуют слова, связанные с половой жизнью, что, несмотря на реальность и необходимость этой формы активности человека, по-своему свидетельствует против абсолютизации либидо как источника жизненной энергии человека[27].

Но зато этот «антропологический словарь» во многом совпадает с перечнем психических процессов (соответственно – деяний), упоминаемых при повседневном исповедании грехов в вечернем молитвенном правиле: «Исповедаю… вся моя грехи, яже содеях… делом, словом, помышлением, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и всеми моими чувствы, душевными вкупе и телесными…». За «словом» может стоять «говорить», а помышление недифференцированно содержит в себе «думать», «знать», «хотеть». В этом ряду поражают не столько расхождения, сколько совпадения[28]. Напомним, что, будучи здоровым, человек не ощущает, «не замечает» свои внутренние органы, он знает о них лишь благодаря воспитанию, образованию, жизненному опыту. Так же обстоит дело и с душевными процессами. Непроизвольная и сколько-нибудь длительная фиксация на них, их обостренная рефлексия чаще всего ставят вопрос о душевном благополучии субъекта.

Схема 7. Психология

3. Понятие психического расстройства. Расстройства продуктивные и негативные, психотические и непсихотические

«Языковая модель» позволяет конкретизировать, сделать реальностью понятие болезни, как соматической, так и психической (ведь и телесные болезни признаются не во всех мировоззренческих и религиозных системах).

Напомним, что слово «жить» (также как и слово «я») включено в антропологический перечень А. Вежбицкой (вновь обращаемся к табл. 2 и схеме 6). В полном 60-словном перечне оно стоит рядом со словом «смерть» и этим экзистенциально-антропологически указывает вектор земного человеческого существования, что в медицинском, клиническом контексте преобразуется в понятие болезни как особого изменения, регресса, разрушения, распада до того нормальных, здоровых-сохранных структур и функций (во «внутренней», соматической медицине это воспаление, аллергические реакции, склеротические и опухолевые процессы, атрофии и т. д.). Таким образом, понятие болезни и, увы, сам процесс, повторим, через слово «смерть» уже заложены в историческом человеке. По этому же универсальному пути движутся и психические расстройства.

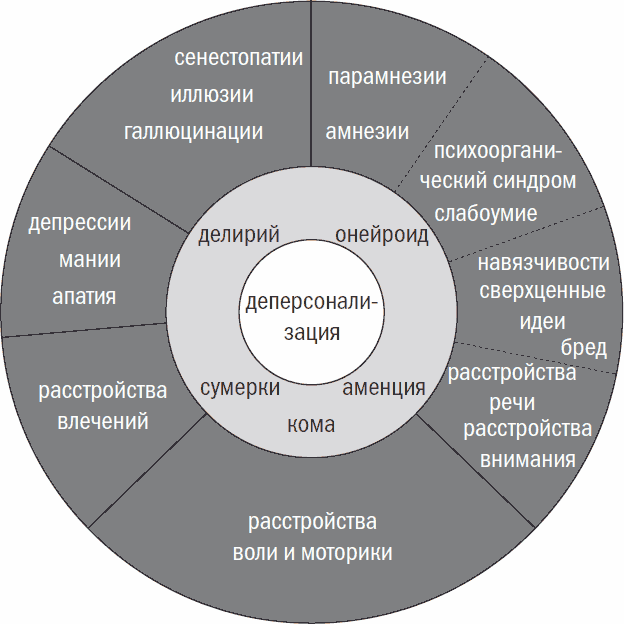

Ослабление или исчезновение психических процессов, изначально присущих человеку, зафиксировано в понятии негативной симптоматики, таковы, например, апатия – опустошение эмоциональности, амнезия – потеря памяти. Но любое заболевание, и телесное, и психическое, на первых этапах чаще проявляется позитивной симптоматикой (или продуктивной, для простоты будем употреблять эти определения как синонимы, хотя это не совсем точно), симптомами, говоря весьма обобщенно, возбуждения, раздражения. Таковы, например, галлюцинации – «видения», «голоса», бред – болезненно неправильные мысли, депрессия – особое угнетение настроения и всего психического тонуса. Но применительно к психиатрии продуктивная симптоматика – это не столько усиление нормальных психических процессов, сколько появление переживаний, в норме не встречающихся, качественно, принципиально новых [29].

На схеме 8 представлены некоторые клинические формы продуктивных и негативных расстройств. Приводимый перечень не охватывает всего многообразия психопатологической симптоматики. Расположение секторов и кругов в схемах 7 и 8 аналогично (но лишь до определенной степени): тем или иным психическим процессам соответствуют (очень условно) «свои» психопатологические расстройства. К относительности этих параллелей мы будем не раз возвращаться в последующем изложении, а впервые – несколькими строками ниже.

В образной форме продуктивные расстройства можно видеть на рисунке, представленном на авантитуле. Несомненно, что изображенный на нем человек – душевнобольной. На это указывает весь его облик, прежде всего бег с экспрессией невыносимого мучения. Страдальчески зажатые руками уши свидетельствуют о слуховых галлюцинациях. Нити, тянущиеся к конечностям и туловищу, означают переживание стороннего воздействия, источник которого – некие внешние по отношению к личности больного силы. Это и таинственная, висящая в воздухе рука, и в то же время головной мозг – контур, в который вписана рука. Круги-спирали наверху по периферии рисунка символизируют некоторые всеобщие, универсальные психические переживания (их можно понимать как архетипы по К. Г. Юнгу), как нормальные, так и патологические. Последние в данном случае выступают как бред воздействия – одно из наиболее распространенных психопатологических расстройств. Рисунок настолько выразителен, что, по нашему мнению, мог бы стать эмблемой клинической психиатрии.

Схема 8. Психопатология (основные группы расстройств)

На рис. 8 образно представлена негативная симптоматика. Лицо-маска, находящаяся в руках одного из персонажей, – изначальная здоровая психика – душа, которая в результате болезни утрачена, на месте, где ей должно находиться – голый лицевой череп с пустотой, провалами глазниц, носа, рта – это и есть «душевная пустота» – негативная симптоматика. Спираль-тоннель со светлым кругом в центре напоминает завитки на рисунке «продуктивная симптоматика», т. е. также обозначает универсальность-архетипичность психопатологических расстройств.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997. С. 64.

2

Аверинцев С. Сердца горестные заметы // Он же. Связь времен: Собрание сочинений / Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. Киев: Дух i Лiтера, 2005. С. 410.

3

Термин «тоталитарные секты», бывший в ходу в середине 90-х годов прошлого века, сегодня не употребляется. В правовом поле он отсутствует.

4

Джемс В. Многообразие религиозного опыта. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. С. 24.

5

Неизбежное при этом обсуждение тех или иных событий общественной жизни не следует воспринимать как наклеивание идеологических или морализаторских «ярлыков». Его нужно расценивать исключительно как учебно-методический прием.

6

Российский психиатр М. О. Шайкевич в 1904 г. писал по этому поводу: «Как ни ценно то, что приобретено научными методами, как ни прекрасно будущее, которое сулят нам поклонники экспериментальной психологии, все-таки… душевная деятельность по самой своей природе такова, что без чувственного познания через посредство образов многое останется недоступным для упомянутых научных методов. А потому интуиция, художественное творчество будут еще долго снабжать нас, психиатров, ценным материалом» (Цит. по: Сироткина И. Е. Классики и психиатры: Психиатрия в российской культуре конца XIX – начала XX века. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 9). В указанной книге обсуждаются и другие подходы к использованию художественных, и в частности, литературных, произведений при преподавании психиатрии.

7

Ясперс К. Общая психопатология. С. 19–20.

8

Ясперс К. Общая психопатология. С. 33.

9

Соловьев В. С. Лекции по истории философии // Вопросы философии. 1989. № 6. С. 77.

10

Юнг К. Г. Тэвистокские лекции // Он же. Тэвистокские лекции: Аналитическая психология: Ее теория и практика: Исследование процесса индивидуализации / Пер. с англ. М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1998. С. 41.

11

Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. С. 130–133. Подобную точку зрения развивают и другие исследователи. «Правильное определение человека было бы не homo sapiens, а homo transcenduns – человек превосходящий, выходящий за пределы. В этом и заключается сущность человека» (Леонтьев Д. А.) (Цит. по: Белорусов С. А. Духовность светская и духовность религиозная: Психотерапевтические ресурсы // Психотерапия. 2009. № 10. С. 37). Этот же автор упоминает в обсуждаемом контексте также В. А. Петровского, а истоки такого подхода известных современных психологов возводит к явившемуся и для нас своеобразной точкой отсчета Владимиру Соловьеву.

12

Сходные оценки дают и классики психиатрии. «Безумие является одним из фундаментальных фактов человеческой действительности» (Ясперс К. Общая психопатология. С. 947).

13

Там же. С. 33.

14

1) Трихотомическое видение человека находим и в культурах, глубоко отличных от христианских: в античности, у бушменов, в раджа-йоге, в верованиях древних египтян и некоторых других народов. Трехчленна сама психика в теориях Фрейда и его самобытного последователя Ж. Лакана. (Концепцию бессознательного мы здесь не затрагиваем, поскольку она исходит из совершенно иного видения человека. Эти расхождения обсуждаются в разделе «Расстройства сознания».) Все это свидетельствует об универсальности «трехчленного» видения человека. По-своему соотносил с Троицей (это уже совсем другой контекст) структуры физического мира академик Б. Раушенбах. Троичность – особая структура и для физического мира – стул, стол оказываются наиболее устойчивыми, если опираются на три точки. 2) Общераспространенная практика употребления слова «психика» наделяет его двумя основными значениями: а) составляющая человека, противоположная телу (в рамках дихотомии); б) синоним души, душевных процессов в совокупности (при трихотомическом подходе). Конкретное толкование определяется контекстом. То же относится и к слову «душа». Истоки этих смешений и наложений – в истории формирования психики (в широком смысле), «психического» как такового, о чем говорилось выше. При последующем изложении мы будем употреблять слова «психика» и «душа» как синонимы. Словом «разум» как до некоторой степени архаичным мы пользоваться не будем.

15

См.: Шеховцева Л. Ф. Душа и тело в православной психологии: Психофизиологические аспекты взаимоотношений. СПб.: РХГА, 2011. 187 с.

16

Оценка «цвета» духовности, ее направленности – созидательной или разрушительной – оказывается значительно сложнее, чем думается при первом знакомстве с проблемой. Так, в очерке Т. Толстой «Квадрат», посвященном известнейшей картине Казимира Малевича, самой, по определению писателя, загадочной, самой пугающей картине на свете, утверждается, что «несложным движением кисти он раз и навсегда провел непереходимую черту, обозначил пропасть между старым искусством и новым, между человеком и его тенью (с проблемой «тени» мы еще встретимся при последующем изложении. – Б. В.), между розой и гробом, между жизнью и смертью, между Богом и Дьяволом. По его собственным словам (К. Малевича. – Б. В.), он свел все на нуль. Нуль почему-то оказался квадратным, и это простое открытие – одно из самых страшных событий в искусстве за всю историю его существования» (Толстая Т. Н. Квадрат // Она же. Не кысь. М.: Эксмо, 2007. С. 461–462). Но нельзя не отметить, что некоторые специалисты усматривают в «Черном квадрате» самое высокое искусство, духовность, при этом соглашаясь, что «Черный квадрат страшен прорывом в бездну» (Волкова П. Д. Мост через бездну. М.: Зебра Е, 2013. С. 105). «… ЦВЕТ организует форму и становится содержанием», – излагает она позицию К. Малевича (Там же. С. 100, выделено автором. Уместно напомнить и эпиграф к настоящей работе. – Б. В.). «Черное всегда (в Китае) цвет света», – расширяет она наш кругозор (Там же. С. 103). Психологи, признавая обоснованным «онтологическое допущение о существовании устойчивых цветовых значений, о их внекультурных корнях и гносеологической ценности Цвета как формы репрезентации в сознании образа объективного мира» (Яньшин П. В. Психосемантика цвета. СПб.: Речь, 2006. С. 333), в то же время называют «загадочным… феномен амбивалентной поляризации отношения к теплой и холодной частям спектра в зависимости от субъектной и объектной установки наблюдателя. …Какие удивительные метаморфозы должны были произойти с сознанием, чтобы синий цвет, вводящий человека в депрессии, стал символом медитативной углубленности?» (Там же. C. 334). В конечном итоге все эти сопоставления приводят нас к проблеме мистики цвета, к многозначности и многосмысленности «белого» и «черного» в бытии (см.: Кочетков Георгий, свящ. Беседа о мистике «божественного мрака» // Он же. «В начале было Слово»: Катехизис для просвещаемых. М.: СФИ, 2007. С. 21–30). Эти, могущие показаться путанными, размышления призваны показать, что направленность, «полярность» духовности – добро-зло, созидание-разрушение – зависит от человека, от его, выражаясь языком церковного мышления, взаимоотношений с Богом. Подробнее об этом говорится в разделе, посвященном антагонистическому бреду.

Позволим представить и собственные пояснения по другому пункту дискуссии. Художественно-смысловое отождествление нуля и квадрата может быть обосновано тем, что обе эти формы, и округлая и прямолинейно-угольная, в данном случае есть универсальное выражение целостности, завершенности, совершенства – самости применительно к психическому состоянию человека, архетипичности применительно к его культурно-историческому развитию (согласно теории К. Г. Юнга). Повторим еще раз – противоречивость в оценке этого художественного полотна подводит к тезису о полярности-антагонистичности-антиномичности организации любого переживания.

17

Однако это не упраздняет борьбу добра и зла, но делает ее более запутанной, изощренной по методам, когда все труднее бывает – при поверхностном, «обывательском» подходе – отличить одно от другого.

18

Ясперс К. Общая психопатология. С. 871.

19

В действительности это совсем не так. Достаточно упомянуть уже давно устаревшие концепции «блуждания матки», «смешения соков организма» и т. д. Анатомия и физиология накапливали свои знания постепенно, в борениях и противостояниях, а современный человек получает сведения о своем устройстве только благодаря воспитанию и образованию.