Полная версия:

Воспоминания

О, если бы в те времена могли любить просто, во имя того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности и на фоне ее. Нина обязана была в данном случае любить Андрея Белого во имя его мистического призвания, в которое верить заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед нею не иначе, как в блеске своего сияния – не говорю поддельного, но… символического. Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь они рядили в одежды правды неизмеримо большей. На черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый…

О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но он не разлюбил, а он «бежал от соблазна». Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой, у которой имя и отчество и даже имя матери так складывались, что было символически очевидно: она-предвестница Жены, облеченной в Солнце. А к Нине ходили его друзья, шепелявые, колченогие мистики, – укорять, обличать, оскорблять: «Сударыня, вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны».

Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Впоследствии исковеркали жизнь и самой Жене облеченной в Солнце, и мужу ее, одному из драгоценнейших русских поэтов.

Тем временем Нина оказалась брошенной да еще оскорбленной. Слишком понятно, что как многие брошенные женщины, она захотела разом и отомстить Белому, и вернуть его. Но вся история, раз попав в «символическое измерение», продолжала и развиваться в нем же.

* * *Осенью 1904 года я однажды случайно сказал Брюсову, что нахожу в Нине много хорошего.

– Вот как? – отрезал он. – Что же, она хорошая хозяйка?

Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменился, как наметился ее разрыв с Белым, потому что по своему положению не мог оставаться нейтральным.

Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой, облеченной в Солнце, «томиться и скрежетать». Следственно, теперь Нина, ее соперница, из «хорошей хозяйки» превращалась в нечто значительное, облекалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз – против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же, все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним – способа «отомстить» Белому.

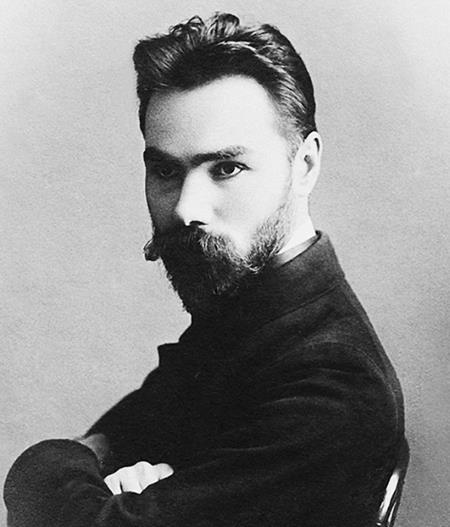

Валерий Яковлевич Брюсов

Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черною магией, – не веруя, вероятно, во все это по существу, но веруя в самые занятия как в жест, выражающий определенное душевное движение. Думаю, что и Нина относилась к этому точно так же. Вряд ли верила она, что ее магические опыты под руководством Брюсова в самом деле вернут ей любовь Белого. Но она переживала это как подлинный союз с дьяволом. Она хотела верить в свое вдовство. Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова: из новейших научных источников (он всегда уважал науку) он ведь знал, что в «великий век вдовства» ведьмами почитались и сами себя почитали – истерички. Если ведьмы XVI столетия «в свете науки» оказались истеричками, то в XX веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку в ведьму.

Впрочем, не слишком доверяя магии, Нина пыталась прибегнуть и к другим средствам. Весной 1905 года в малой аудитории Политехнического музея Белый читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из браунинга в упор. Револьвер дал осечку; его тут же выхватили из ее рук. Замечательно, что второго покушения она не совершила. Однажды она сказала мне (много позже):

– Бог с ним. Ведь, по правде сказать, я уже убила его тогда, в музее.

Этому «по правде сказать» я нисколько не удивился: так перепутаны, так перемешаны были в сознаниях действительность и воображение.

То, что для Нины стало средоточием жизни, было для Брюсова очередной серией «мигов». Когда все вытекающие из данного положения эмоции были извлечены, его потянуло к перу. В романе «Огненный Ангел», с известной условностью, он изобразил всю историю, под именем графа Генриха представив Андрея Белого, под именем Ренаты – Нину Петровскую, а под именем Рупрехта – самого себя[4].

В романе Брюсов разрубил все узлы отношений между действующими лицами. Он придумал развязку и подписал «конец» под историей Ренаты раньше, чем легшая в основу романа жизненная коллизия разрешилась в действительности. Со смертью Ренаты не умерла Нина Петровская, для которой, напротив, роман безнадежно затягивался. То, что для Нины еще было жизнью, для Брюсова стало использованным сюжетом. Ему тягостно было бесконечно переживать все одни и те же главы. Все больше он стал отдаляться от Нины. Стал заводить новые любовные истории, менее трагические. Стал все больше уделять времени литературным делам и всевозможным заседаниям, до которых был великий охотник. Отчасти его потянуло даже к домашнему очагу (он был женат).

Для Нины это был новый удар. В сущности, к тому времени (а шел уже примерно 1906 год) ее страдания о Белом притупились, утихли. Но она сжилась с ролью Ренаты. Теперь перед ней встала грозная опасность – утратить и Брюсова. Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин; она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с «прохожими», как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. «Прохожих» она презирала и оскорбляла. Однако все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы, бросая их «подобно ядрам из баллисты», как сказано в «Огненном Ангеле», при описании подобной сцены.

Она тщетно прибегала к картам, потом к вину. Наконец, уже весной 1908 года, она испробовала морфий. Затем сделала морфинистом Брюсова, и это была ее настоящая, хоть не сознаваемая месть. Осенью 1909 года она тяжело заболела от морфия, чуть не умерла. Когда несколько оправилась, решено было, что она уедет за границу: «в ссылку», по ее слову. Брюсов и я проводили ее на вокзал. Она уезжала навсегда. Знала, что Брюсова больше никогда не увидит. Уезжала еще полубольная, с сопровождавшим ее врачом. Это было 9 ноября 1911 года. В прежних московских страданиях она прожила семь лет. Уезжала на новые, которым суждено было продлиться еще шестнадцать.

Ее скитания за границей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой.

Война застала ее в Риме, где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарий для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения. Перешла в католичество. «Мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San Pietro, – Рената», – писала она мне.

Брюсова она возненавидела: «Я задыхалась от злого счастия, что теперь ему меня не достать, что теперь другие страдают. Почем я знала – какие другие, – Львову он уже в то время прикончил… Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением».

Сюда, в Париж, она приехала весной 1927 года, после пятилетнего нищенского существования в Берлине. Приехала вполне нищей. Здесь нашлось у нее немало друзей. Помогали ей как могли и, кажется, иногда больше, чем могли. Иногда удавалось найти ей работу, но работать она уже не могла. В вечном хмелю, не теряя рассудка, она уже была точно по другую сторону жизни.

* * *В дневнике Блока, под 6 ноября 1911 года, странная запись:

Нина Ивановна Петровская «умирает».

Известие это Блок получил из Москвы, но почему слово «умирает» он написал в кавычках?

Нина в те дни действительно умирала: это была та болезнь, перед отъездом из России, о которой я говорил выше. Но Блок слово «умирает» поставил в кавычки, потому что отнесся к известию с ироническим недоверием. Ему было известно, что еще с 1906 года Нина Петровская постоянно обещалась умереть, покончить с собой. Двадцать два года она жила в непрестанной мысли о смерти. Иногда шутила сама над собой:

Устюшкина матьСобиралась помирать.Помереть не померла —Только время провела.Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 1925: «Кажется, больше не могу». 7 апреля 1925: «Вы, вероятно, думаете, что я умерла? Нет еще». 8 июня 1927: «Клянусь Вам, иного выхода не может быть». 12 сентября 1927: «Еще немного, и уж никаких мест, никакой работы мне не понадобится». 14 сентября 1927: «На этот раз я скоро должна скончаться».

Это – в письмах последней эпохи. Прежних у меня нет под рукою. Но всегда было то же – и в письмах, и в разговорах.

Что же удерживало ее? Мне кажется, я знаю причину.

Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь применяясь к таким же импровизациям других персонажей, она старалась создать нечто целостное – «поэму из своей личности». Конец личности, как и конец поэмы о ней, – смерть. В сущности, поэма была закончена в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно обрывается «Огненный Ангел». С тех пор и в Москве, и в заграничных странствиях Нины длился мучительный, страшный, но ненужный, лишенный движения эпилог. Оборвать его Нина не боялась, но не могла. Чутье художника, творящего жизнь, как поэму, подсказывало ей, что конец должен быть связан еще с каким-то последним событием, с разрывом какой-то еще одной нити, прикреплявшей ее к жизни. Наконец это событие совершилось.

С 1908 года, после смерти матери, на ее попечении осталась младшая сестра, Надя, существо недоразвитое умственно и физически (с нею случилось в детстве несчастие: ее обварили кипятком). Впрочем, идиоткой она не была, но отличалась какою-то предельной тихостью, безответностью. Была жалка нестерпимо и предана старшей сестре до полного самозабвения. Конечно, никакой собственной жизни у нее не было. В 1909 году, уезжая из России, Нина взяла ее с собой, и с той поры Надя делила с ней все бедствия заграничной жизни. Это было единственное и последнее существо, еще реально связанное с Ниной и связывавшее Нину с жизнью.

Всю осень 1927 года Надя хворала безропотно и неслышно, как жила. Так же тихо и умерла, 13 января 1928 года, от рака желудка. Нина ходила в покойницкую больницы, где Надя лежала. Английской булавкой колола маленький труп сестры, потом той же булавкой – себя в руку: хотела заразиться трупным ядом, умереть единою смертью. Рука, однако ж, сперва опухла, потом зажила.

Нина бывала у меня в это время. Однажды прожила у меня три дня. Говорила со мной на том странном языке девятисотых годов, который когда-то нас связывал, был у нас общим, но который с тех пор я почти уже разучился понимать.

Смертью Нади была дописана последняя фраза затянувшегося эпилога. Через месяц с небольшим, собственной смертью, Нина Петровская поставила точку.

Версаль, 1928

Брюсов

Когда я увидел его впервые, было ему года двадцать четыре, а мне одиннадцать. Я учился в гимназии с его младшим братом. Его вид поколебал мое представление о «декадентах». Вместо голого лохмача с лиловыми волосами и зеленым носом (таковы были «декаденты» по фельетонам «Новостей Дня») увидел я скромного молодого человека с короткими усиками, с бобриком на голове, в пиджаке обычнейшего покроя, в бумажном воротничке. Такие молодые люди торговали галантерейным товаром на Сретенке. Таким молодым человеком изображен Брюсов на фотографии, приложенной к I тому его сочинений в издании «Сирина».

Впоследствии, вспоминая молодого Брюсова, я почувствовал, что главная острота его тогдашних стихов заключается именно в сочетании декадентской экзотики с простодушнейшим московским мещанством. Смесь очень пряная, излом очень острый, диссонанс режущий, но потому-то ранние книги Брюсова (до «Tertia Vigilia» включительно) – суть все-таки лучшие его книги: наиболее острые. Все это тропические фантазии – на берегах Яузы, переоценка всех ценностей – в районе сретенской части. И до сих пор куда больше признанного Брюсова нравится мне этот «неизвестный, осмеянный, странный» автор «Chefs d’ oeuvre». Мне нравится, что этот дерзкий молодой человек, готовый мимоходом обронить замечание: «Родину я ненавижу», – в то же время, оказывается, способен подобрать на улице облезлого котенка и с бесконечной заботливостью выхаживать его в собственном кармане, сдавая государственные экзамены.

* * *Дед Брюсова, по имени Кузьма, родом из крепостных, хорошо расторговался в Москве. Был он владелец довольно крупной торговли. Товар был заморский: пробки. От него дело перешло к сыну Авиве, а затем к внукам, Авивовичам. Вывеска над помещением фирмы, в одном из переулков между Ильинкой и Варваркой, была еще цела осенью 1920 года. Почти окна в окна, наискосок от этой торговли, помещалась нотариальная контора П.А. Соколова. Там в начале девятисотых годов, по почину Брюсова, устраивались спиритические сеансы. Я был на одном из последних, в начале 1905 года. Было темно и скучно. Когда расходились, Валерий Яковлевич сказал:

– Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут себе применение в технике, подобно пару и электричеству.

Впрочем, к этому времени его увлечение спиритизмом остыло, и он, кажется, прекратил сотрудничество в журнале «Ребус».

Уж не знаю, почему пробочное дело Кузьмы Брюсова перешло к одному Авиве. Почему Кузьме вздумалось в завещании обделить второго сына, Якова Кузьмича? Думаю, что Яков Кузьмич чем-нибудь провинился перед отцом. Был он вольнодумец, лошадник, фантазер, побывал в Париже и даже писал стихи. Совершал к тому же усердные возлияния в честь Бахуса. Я видел его уже вполне пожилым человеком, с вихрастой седой головой, в поношенном сюртуке. Он был женат на Матрене Александровне Бакулиной, женщине очень доброй, чудаковатой, мастерице плести кружева и играть в преферанс. История сватовства и женитьбы Якова Кузьмича описана его сыном в повести «Обручение Даши». Сам Валерий Яковлевич порою подписывал свои статьи псевдонимом «В. Бакулин». В большинстве случаев это были полемические статьи, о которых говаривали, что их главную часть составляют argumenta baculina.

Не завещав Якову Кузьмичу торгового предприятия, Кузьма Брюсов обошел его и в той части завещания, которая касалась небольшого дома, стоявшего на Цветном бульваре, против цирка Соломонского. Дом этот перешел непосредственно к внукам завещателя, Валерию и Александру Яковлевичам. Там и жила вся семья Брюсовых вплоть до осени 1910 года. Там и скончался Яков Кузьмич в январе 1908 года. Матрена Александровна пережила мужа почти на тринадцать лет.

Дом Брюсовых на Цветном бульваре

Цирк Соломонского на Цветном бульваре

Дом на Цветном бульваре был старый, нескладный, с мезонинами и пристройками, с полутемными комнатами и скрипучими деревянными лестницами. Было в нем зальце, средняя часть которого двумя арками отделялась от боковых. Полукруглые печи примыкали к аркам. В кафелях печей отражались лапчатые тени больших латаний и синева окон. Эти латании, печи и окна дают реальную расшифровку одного из ранних брюсовских стихотворений, в свое время провозглашенного верхом бессмыслицы:

Тень несозданных созданийКолыхается во сне,Словно лопасти латанийНа эмалевой стене………………………………..Всходит месяц обнаженныйПри лазоревой луне – и т. д.[5]В зале, сбоку, стоял рояль. По стенам – венские стулья. Висели две-три почерневших картины в золотых рамках. Зала служила также столовой. Посредине ее, на раздвижном столе, покрытом клетчатой скатертью, появлялась миска; в комнате пахло щами. Яков Кузьмич выходил из своей полутемной спальни с заветным графинчиком коньяку. Дрожащей рукой держа рюмку над тарелкой, проливал коньяк во щи. Глубоко подцепляя капусту ложкой, мешал в тарелке. Бормотал виновато:

– Не беда, все вместе будет.

И выпивал, чокнувшись с зятем, Б.В. Калюжным, ныне тоже покойным.

Валерий Яковлевич не часто являлся на родительской половине. Была у него в том же доме своя квартира, где жил он с женою, Иоанной Матвеевной, и со свояченицей, Брониславой Матвеевной Рунт, одно время состоявшей секретарем «Весов» и «Скорпиона». Обстановка квартиры приближалась к стилю «модерн». Небольшой кабинет Брюсова был заставлен книжными полками. Чрезвычайно внимательный к посетителям, Брюсов, сам не куривший в ту пору, держал на письменном столе спички. Впрочем, в предупреждение рассеянности гостей, металлическая спичечница была привязана на веревочке. На стенах в кабинете и в столовой висели картины Шестеркина, одного из первых русских декадентов, а также рисунки Фидуса, Брунеллески, Феофилактова и др. В живописи Валерий Яковлевич разбирался неважно, однако имел пристрастия. Всем прочим художникам Возрождения почему-то предпочитал он Чиму да Конельяно.

Некогда в этой квартире происходили знаменитые среды, на которых творились судьбы если не всероссийского, то во всяком случае московского модернизма. В ранней юности я знал о них понаслышке, но не смел и мечтать о проникновении в такое святилище. Лишь осенью 1904 года, новоиспеченным студентом, получил я от Брюсова письменное приглашение. Снимая пальто в передней, я услышал голос хозяина:

– Очень вероятно, что на каждый вопрос есть не один, а несколько истинных ответов, может быть – восемь. Утверждая одну истину, мы опрометчиво игнорируем еще целых семь.

Мысль эта очень взволновала одного из гостей, красивого, голубоглазого студента с пушистыми светлыми волосами. Когда я входил в кабинет, студент летучей, танцующею походкой носился по комнате и говорил, охваченный радостным возбуждением, переходя с густого баса к тончайшему альту, то почти приседая, то подымаясь на цыпочки[6]. Это был Андрей Белый. Я увидел его впервые в тот вечер. Другой гость, тоже студент, плотный, румяный брюнет, сидел в кресле, положив ногу на ногу. Он оказался С.М. Соловьевым. Больше гостей не было: «среды» клонились уже к упадку.

В столовой, за чаем, Белый читал (точнее будет сказать – пел) свои стихи, впоследствии в измененной редакции вошедшие в «Пепел»: «За мною грохочущий город», «Арестанты», «Попрошайка». Было что-то необыкновенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во всем его облике. После Белого С.М. Соловьев прочитал полученное от Блока стихотворение «Жду я смерти близ денницы». Брюсов строго осудил последнюю строчку. Потом он сам прочитал два новых стихотворения: «Адам и Ева» и «Орфей-Эвридике». Потом С.М. Соловьев прочитал свои стихи. Брюсов тщательно разбирал то, что ему читали. Разбор его был чисто формальный. Смысла стихов он отнюдь не касался и даже как бы подчеркивал, что смотрит на них как на ученические упражнения, не более. Это учительское отношение к таким самостоятельным поэтам, какими уже в ту пору были Белый и Блок, меня удивило и покоробило. Однако, сколько я мог заметить, оно сохранилось у Брюсова навсегда.

Беседа за чаем продолжалась. Разбирать стихи самого Брюсова, как я заметил, было не принято. Они должны были приниматься как заповеди. Наконец произошло то, чего я опасался: Брюсов предложил и мне прочитать «мое». Я в ужасе отказался.

* * *В девятисотых годах Брюсов был лидером модернистов. Как поэта многие ставили его ниже Бальмонта, Сологуба, Блока. Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо менее литераторами, чем Брюсов. К тому же никого из них не заботил так остро вопрос о занимаемом месте в литературе. Брюсову же хотелось создать «движение» и стать во главе его. Поэтому создание «фаланги» и предводительство ею, тяжесть борьбы с противниками, организационная и тактическая работа – все это ложилось преимущественно на Брюсова. Он основал «Скорпион» и «Весы» и самодержавно в них правил; он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна. Иногда экипаж начинал бунтовать. Брюсов смирял его властным окриком, – но иной раз принужден был идти на уступки «конституционного» характера. Затем, путем интриг внутри своего «парламента», умел его развалить и парализовать. От этого его самодержавие только укреплялось.

Чувство равенства было Брюсову совершенно чуждо. Возможно, впрочем, что тут влияла и мещанская среда, из которой вышел Брюсов. Мещанин не в пример легче гнет спину, чем, например, аристократ или рабочий. Зато и желание при случае унизить другого обуревает счастливого мещанина сильнее, чем рабочего или аристократа. «Всяк сверчок знай свой шесток», «чин чина почитай»: эти идеи заносились Брюсовым в литературные отношения прямо с Цветного бульвара.

Брюсов умел или командовать, или подчиняться. Проявить независимость-означало раз навсегда приобрести врага в лице Брюсова. Молодой поэт, не пошедший к Брюсову за оценкой и одобрением, мог быть уверен, что Брюсов никогда ему этого не простит. Пример – Марина Цветаева. Стоило возникнуть дружескому издательству или журналу, в котором главное руководство принадлежало не Брюсову, – тотчас издавался декрет о воспрещении сотрудникам «Скорпиона» участвовать в этом издательстве или журнале. Так, последовательно воспрещалось участие в «Грифе», потом в «Искусстве», в «Перевале».

Марина Ивановна Цветаева

Власть нуждается в декорациях. Она же родит прислужничество. Брюсов старался окружить себя раболепством – и, увы, находил подходящих людей. Его появления всегда были обставлены театрально. В ответ на приглашение он не отвечал ни да, ни нет, предоставляя ждать и надеяться. В назначенный час его не бывало. Затем начинали появляться лица свиты. Я хорошо помню, как однажды, в 1905 году, в одном «литературном» доме хозяева и гости часа полтора шепотом гадали: придет или нет?

Каждого новоприбывшего спрашивали:

– Вы не знаете, будет Валерий Яковлевич?

– Я видел его вчера. Он сказал, что будет.

– А мне он сегодня утром сказал, что занят.

– А мне он сегодня в четыре сказал, что будет.

– Я его видел в пять. Он не будет.

И каждый старался показать, что ему намерения Брюсова известнее, чем другим, потому что он стоит ближе к Брюсову.

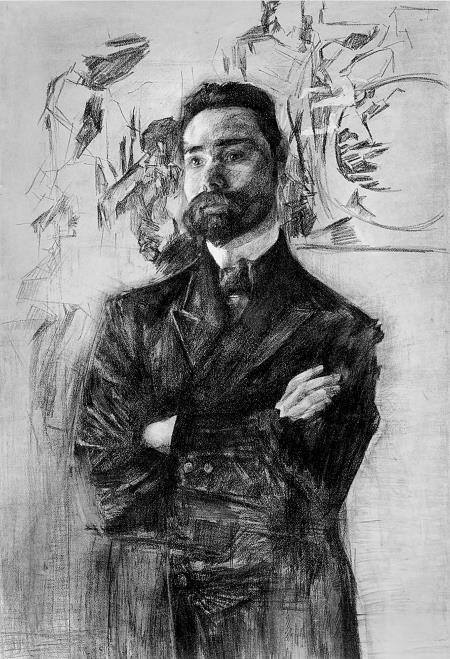

М.А. Врубель. Портрет поэта Валерия Яковлевича Брюсова. 1906

Наконец Брюсов являлся. Никто с ним первый не заговаривал: ему отвечали, если он сам обращался.

Его уходы были так же таинственны: он исчезал внезапно. Известен случай, когда перед уходом от Андрея Белого он внезапно погасил лампу, оставив присутствующих во мраке. Когда вновь зажгли свет, Брюсова в квартире не было. На другой день Андрей Белый получил стихи «Бальдеру-Локи»:

Но последний царь вселенной,Сумрак, сумрак-за меня!* * *У него была примечательная манера подавать руку. Она производила странное действие. Брюсов протягивал человеку руку. Тот протягивал свою. В ту секунду, когда руки должны были соприкоснуться, Брюсов стремительно отдергивал свою назад, собирал пальцы в кулак и кулак прижимал к правому плечу, а сам, чуть-чуть скаля зубы, впивался глазами в повисшую в воздухе руку знакомого. Затем рука Брюсова так же стремительно опускалась и хватала протянутую руку. Пожатие совершалось, но происшедшая заминка, сама по себе мгновенная, вызывала длительное чувство неловкости. Человеку все казалось, что он как-то не вовремя сунулся со своей рукой. Я заметил, что этим странным приемом Брюсов пользовался только на первых порах знакомства и особенно часто применял его, знакомясь с начинающими стихотворцами, с заезжими провинциалами, с новичками в литературе и в литературных кругах.

Вообще в нем как-то сочеталась изысканная вежливость (впрочем, формальная) с любовью к одергиванию, обуздыванию, запугиванию. Те, кому это не нравилось, отходили в сторону. Другие охотно составляли послушную свиту, которой Брюсов не гнушался пользоваться для укрепления влияния, власти и обаяния. Доходили до анекдотического раболепства. Однажды, приблизительно в 1909 году, я сидел в кафе на Тверском бульваре с А.И. Тиняковым, писавшим посредственные стихи под псевдонимом «Одинокий». Собеседник мой, слегка пьяный, произнес длинную речь, в конце которой воскликнул буквально так: