Полная версия:

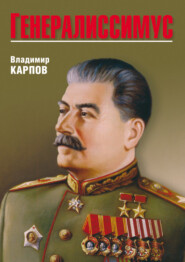

Генералиссимус

Близкий Троцкому человек, несший в свое время его личную охрану, участник троцкистско-зиновьевского блока Е.А. Дрейцер на следствии признал, что в 1934 году он получил письменную директиву Троцкого о подготовке террористического акта против Сталина и Ворошилова.

Он сообщил:

«Эту директиву я получил через мою сестру, постоянно проживающую в Варшаве, – Сталовицкую, которая приехала в Москву в конце сентября 1934 г. Содержание письма Троцкого было коротко. Начиналось оно следующими словами:

«Дорогой друг! Передайте, что на сегодняшний день перед нами стоят следующие основные задачи:

первая – убрать Сталина и Ворошилова, вторая – развернуть работу по организации ячеек в армии, третья – в случае войны использовать всякие неудачи и замешательства для захвата руководства». (Дрейцер. Протокол допроса от 23 июля 1936 г.)

Содержание этой директивы подтвердил и другой видный троцкист – Мрачковский, который показал следующее:

«Эстерман передал мне конверт от Дрейцера. Вскрыв конверт при Эстермане, я увидел письмо, написанное Троцким Дрейцеру. В этом письме Троцкий давал указание убить Сталина и Ворошилова». (Мрачковский. Протокол допроса от 4 июля 1936 г.)

Агент Троцкого – В. Ольберг, командированный в СССР для организации террористических групп, показал следующее:

«Я был непосредственно связан с Троцким, с которым поддерживал регулярную связь, и с Львом Седовым, который давал мне лично ряд поручений организационного порядка, в частности, по нелегальной связи с Советским Союзом. Я являлся эмиссаром Троцкого в Советском Союзе вплоть до моего ареста. С целью ведения в Советском Союзе троцкистской контрреволюционной работы и организации террористических актов над Сталиным, я нелегально приехал в СССР». (В. Ольберг. Протокол допроса от 13 февраля 1936 г.)

Ольберг по приезде в СССР в целях конспирации организовал террористическую группу из троцкистов, находящихся не в Москве, а в городе Горьком, имея в виду перебросить ее в Москву для убийства Сталина. Убийство предполагалось совершить во время первомайских празднеств 1936 года. В связи с этим, руководитель троцкистской организации в Горьком директор Горьковского педагогического института И.К. Федотов должен был командировать террористов в Москву под видом отличников учебы пединститута и обеспечить таким образом им возможность участвовать в демонстрации на Красной площади.

Почти одновременно с Ольбергом Троцкий перебрасывает и другого своего агента Берман-Юрина. Давая Берман-Юрину директиву об организации террористического акта против Сталина, Троцкий особо подчеркивал, что это убийство должно быть совершено не конспиративно, в тиши, а открыто, на одном из пленумов, или на конгрессе Коминтерна.

Вместе с Берман-Юриным в работе по подготовке террористических актов против Сталина принимал участие работник Коминтерна Фриц-Давид, также прибывший в СССР по личному поручению Троцкого в мае 1933 года. Берман-Юрин и Фриц-Давид установили между собой связь и подготовляли совершение террористических актов против Сталина на VII конгрессе Коминтерна.

«В беседе со мной, – показал на следствии Берман-Юрин, – Троцкий открыто заявил мне, что в борьбе против Сталина нельзя останавливаться перед крайними мерами и что Сталин должен быть физически уничтожен. О Сталине он говорил с невероятной злобой и ненавистью. Он в этот момент имел вид одержимого. Во время беседы Троцкий поднялся со стула и нервно ходил по комнате. В нем было столько ненависти, что это производило исключительное впечатление, и мне тогда казалось, что это человек исключительной убежденности. Я вышел от него как загипнотизированный». (Берман-Юрин. Протокол допроса от 21 июля 1936 г.)

Троцкий не ограничивался организацией убийства одного лишь Сталина, он ставил своей задачей одновременное убийство других руководителей партии – Кирова, Ворошилова, Кагановича, Орджоникидзе, Жданова. Он рассчитывал, что одновременное убийство ряда руководителей партии в Москве, Ленинграде и на Украине вызовет панику в стране и позволит ему, Троцкому, а также Зиновьеву и Каменеву взять власть в свои руки.

Опять власть! Вспомните слова Молотова – современника описываемых событий: «Вся политическая борьба троцкистов и сталинцев была схваткой за обладание властью».

О лукавстве Троцкого и передергивании им фактов говорить не будем, он политик, а политика во все времена была грязным делом.

* * *Сталин дружил с Кировым еще с гражданской войны, когда Киров организовывал поставку хлеба с Северного Кавказа в Царицын, а Сталин принимал этот хлеб в Царицыне и направлял дальше, в голодающий Петроград.

В мирные дни дружба Сталина и Кирова была почти родственной, Сергей Миронович, приезжая из Ленинграда по делам в Москву, останавливался не в гостиницах, а на квартире Сталина. Жена Сталина и дочка Светлана относились к Миронычу как к родному. Отпуск Киров проводил обычно вместе со Сталиным. В год гибели Сергей Миронович тоже был у Сталина в Сочи, они играли в городки, на бильярде, парились в бане. Киров уехал от Сталина за три недели до рокового выстрела.

Сталин очень тяжело переживал гибель еще одного верного друга, он похудел, замкнулся, ходил мрачный, убитый горем. Однажды вечером на даче в Кунцеве он, после долгого молчания, сказал:

– Совсем я осиротел.

Похороны Кирова подробно описала в своем дневнике Мария Анисимовна Сванидзе – жена Александра Семеновича Сванидзе, брата первой жены Сталина. Привожу отрывки из ее дневника.

«Должна описать похороны, вернее последнее прощание с С.М. Кировым, на котором присутствовали мы с Александром.

5/ХII.

У нас были особые билеты в Колонный зал, где лежал прах Кирова, доступный для посещения всем. В 10 ч. вечера 5-го вход был закрыт и можно было пройти только по разрешению похоронной комиссии (подпись начальника охраны Паукера). Мы вошли в комнату, обычно в дни концертов – артистическую. Здесь строился почетный караул и толпились люди с билетами, могущие остаться после 10-ти для последнего прощания перед кремацией. Жена, сестры и близкие товарищи – женщины по преимуществу – сидели около гроба. Реденс распорядился провести нас (Аллилуевых и меня с Алеш.) к группе близких, и мы вышли в зал… Посреди зала, головой к левому променаду и ложам, если смотреть с эстрады, стоял гроб, простой красный кумачовый гроб, с рюшками, в ногах лежало покрывало из красного плюша. Лицо было зеленовато-желтое, с заострившимся носом, плотно сжатыми губами, с глубокими складками на лбу и щеках, углы губ страдальчески серьезно опущены. У левого виска и на скуле синее пятно от падения. Кругом гроба много венков, красные ленты переплетены с подписями от всех организаций и товарищей. С правой стороны гроба на стульях сидит несчастная жена, ее две сестры и две сестры покойного Кирова.

Тут же сидели Мария Ильинишна, сестра Ленина, Надежда Константиновна, Екатерина Давидовна Ворошилова, Нюра Деденс, Зина Орджоникидзе, брат Ленина, Мария Платоновна Орахелашвили, и к этой группе присоединились мы.

Кругом стояли прожектора для киносъемок. Толпились фотографы с «лейками», охрана, на эстраде все время играл оркестр Большого театра под управлением Штейнберга… Несмотря на полное освещение, казалось сквозь слезы, что темно, мрачно и болезненно неуютно…

Доступ публике закрыт с 10 ч. В зале ограниченный круг лиц. Все одевают шубы (мы тоже пошли и быстро оделись), ждут напряженно… Наконец шаги группы твердые и решительные. Со стороны головы покойного Кирова (все входили с противоположной) появляется И[осиф], окруженный Ворошиловым, Молотовым, Орджоникидзе, Кагановичем, Ждановым, Микояном, Постышевым, Петровским и др. С другой стороны стоят уже Корк, Егоров, и еще несколько членов Реввоенсовета становятся в почетный караул по двое. Иосиф у головы и уже не помню, как остальные. Играет музыка похоронный марш Шопена, шипят рефлекторы, щелкают аппараты, вертится киноаппарат. Все это длится несколько минут, но кажется тревожной вечностью.

Тухнут прожектора, смолкает музыка, уже стоит наготове с тяжами красными и винтами для крышки гроба охрана, уже наготове взять венки и быстро закончить последнюю церемонию.

На ступеньки около гроба поднимается Иосиф, лицо его скорбно, он наклоняется и целует лоб мертвого Сергея Мироновича. – Картина раздирает душу, зная, как они были близки, и весь зал рыдает, я слышу сквозь собственные всхлипывания мужчин. Также тепло заплакав, прощается Серго – его близкий соратник, потом поднимается весь бледный – меловой Молотов, смешно вскарабкивается толстенький Жданов, наклоняется, но не целует Каганович, и с другой стороны, расставив руки, опираясь на гроб, наклоняется А.И. Микоян. Прощание окончено. Несколько секунд заминка, не знают, пойдут ли близкие женщины, но Марии Львовне делается дурно, ее обступают врачи, льют капли, все заняты ею. Вожди ушли. Гроб завинчивают крышкой, выносят венки и все наготове двинуться за гробом.

Мы выходим с беременной Нюрой маленьким ходом и несколько минут ждем у дверей процессии с гробом. Гроб ставят на грузовую машину, убранную красным и зеленью, укладывают венки, и она быстро уносится по Охотному и Моховой, сопровождаемая автомобилями, к крематорию. Церемония окончена, кордоны сняты, все разъезжаются. К утру от Сергея Мироновича Кирова останется горсточка пепла, а в душах всего народа светлая память о нем, его делах и мстительная ненависть к врагам…

На другое утро, т. к. у нас не было билетов на Красную площадь, мы уехали в 11 ч. за город и там по радио принимали всю церемонию похорон, 6-го были похороны, а 7-го в особняке Наркоминдела Розенгольц (Нарком Внешторг.) устроил вечер, и наша знать отплясывала до утра в честь Моршандо (министр торговли Франции), так неудачно навестившего Союз в такие траурные дни. И наши подхалимы не сумели показать своего «я», выявить настоящую советскую физиономию, сильную и независимую, и прилично выдержать траур, а расплясались. Неужели оно сделано с согласия и благословения ПБ и ЦК? Неслыханное дело. Неужели мы, такая великая страна, так трагично потерявшая своего героя, не можем оплакивать его даже в присутствии своих гостей из Франции…

На следующий день Французское посольство дало ответный ужин, но без всяких танцев – они были более тактичны, чем наши министры».

Мария Анисимовна справедливо возмущена бестактностью Розенгольца – ей еще не были известны подлинные причины убийства Кирова! В те дни пока еще функционировала версия, которую придумали оппозиционеры и проводил Ягода, – о том, что Киров был убит Николаевым на почве ревности.

Позднее, когда вскрылись причины и подробности теракта против Кирова, пирушка – прием, организованный Розенгольцем, – открывается в ином свете и значении.

Как видно из дневника Сванидзе, на приеме не было никого из членов Политбюро и из окружения Сталина. Следовательно, под предлогом приема в честь французского министра, были приглашены по особому списку только свои оппозиционеры-заговорщики – сторонники Троцкого. Они не случайно плясали (именно плясали, а не танцевали, как пишет Мария Анисимовна). И плясали они, наверное, не «барыню», а свои «Шолом» и «Семь-сорок». Это было настоящее торжество по случаю удачно осуществленной террористической акции. Они праздновали начало свержения «клики Сталина», потому что убийство Кирова было первым в целой серии запланированных терактов.

Этим торжеством они показывали сами себе и Троцкому, как они верны ему и сильны, никого и ничего не боятся, им наплевать на христианские и просто общепринятые правила поведения в дни похорон. Их распирает радость по поводу содеянного. Это подтверждается тем, что нарком внешней торговли Розенгольц и его подельщики показывали на суде в Колонном зале в 1937 году.

Розенгольц: – Уже после суда над Пятаковым пришло письмо от Троцкого, в котором ставился вопрос о необходимости максимального форсирования военного переворота Тухачевским. В связи с этим было совещание у меня на квартире.

Вышинский: – А что это за письмо было, нельзя ли подробнее узнать?

Розенгольц: – Там Троцким ставилось несколько вопросов. Прежде всего указывалось, что если будут медлить, то произойдет то, что по частям будут разгромлены все контрреволюционные силы. Поэтому, поскольку уже значительный разгром кадров произведен, необходимо ряд возможных акций максимально ускорить.

Вышинский: – Например?

Розенгольц: – Главным образом ставилось два вопроса: первый вопрос – относительно того, чтобы в ответ на приговор по делу Пятакова ответить террористическими актами.

Вышинский: – То есть на приговор суда?

Розенгольц: – В ответ на приговор суда о расстреле Пятакова ставился вопрос об организации террористических актов.

Вышинский: – В отношении кого?

Розенгольц: – В отношении руководителей партии и правительства и вопрос в отношении максимального форсирования военного переворота.

Вышинский: – Позвольте Крестинского сейчас спросить. (Крестинскому): – Вы подтверждаете это?

Крестинский: – Да, подтверждаю. Совещание это было у Розенгольца. Это было в начале апреля. Мы на этом совещании говорили уже об аресте Ягоды и исходили из этого ареста как из факта. Об аресте Ягоды я узнал 2–3 апреля. Значит, это было в апреле месяце.

Вышинский: – Вы были также осведомлены об участии Ягоды в заговоре?

Крестинский: – Да, я об этом уже говорил вчера.

Вышинский: – Садитесь. Обвиняемый Розенгольц, продолжайте.

Розенгольц: – Тут же встал вопрос о террористическом акте. Мы с Крестинским обсуждали вопрос о возможном террористическом акте в отношении Председателя Совнаркома Молотова.

Вышинский: – Обвиняемый Крестинский, обсуждали вы вопрос о террористическом акте против Вячеслава Михайловича Молотова?

Крестинский: – Мы обсуждали с ним вопрос иначе – в более широком разрезе…

Вышинский: – Этот вопрос стоял у вас?

Крестинский: – Мы с ним говорили вообще о необходимости восстановить террористическую деятельность троцкистов, прервавшуюся после смерти Пятакова, и на эту тему мы говорили с Розенгольцем и Гамарником, говорили о необходимости террористических актов против руководителей партии и правительства.

Вышинский: – Против кого именно?

Крестинский: – Имелись в виду Сталин, Молотов и Каганович.

Вышинский: – Подсудимый Розенгольц, был ли у вас лично преступный замысел осуществить террористический акт против кого-либо из руководителей Советского правительства?

Розенгольц: – Да, я об этом показал и подтверждаю.

Вышинский: – Вы лично намеревались совершить террористический акт?

Розенгольц: – Да.

Вышинский: – Может быть, вы скажете, против кого?

Розенгольц: – Против… как показано мной на предварительном следствии, против Иосифа Виссарионовича Сталина.

Таким образом, выявляется, что убийство Кирова было началом целой серии террористических актов с целью захвата власти. Слухи, которые распускали троцкисты об устранении Кирова как конкурента Сталина, с полной очевидностью опровергаются как дезинформация, дымовая завеса, чтобы скрыть преступные замыслы самих заговорщиков.

Военный заговор

В 1990 году я написал книгу «Расстрелянные маршалы», есть в ней очерк и о М.Н. Тухачевском. Очерк написан в «оправдательном» стиле, в соответствии с опубликованными в те годы газетными и журнальными статьями и реабилитационной эйфорией, которой поддался и я.

В ходе работы над книгой «Генералиссимус» я более глубоко разобрался в причинах репрессий, опираясь на новые архивные документы, рассекреченные в перестроечные годы. В связи с этим пусть не удивляет читателей иная оценка и иной подход к «делу Тухачевского», не совпадающие с тем, что было написано мной прежде.

Собирая и изучая материалы об этом очень громком «деле» 1937 года, я как и прежде стремился находить первоисточники – людей, имевших непосредственное отношение к событиям и подсудимым.

Одним из немногих свидетелей, который долгие годы работал рядом с заговорщиками, знал их еще с гражданской войны, был Молотов. Поэтому я не раз расспрашивал его во время наших бесед и даже высказывал мысли, которые у меня были:

– Крупнейшие военачальники в гражданскую войну столько подвигов свершили. Вы их хорошо знали, не было сомнения насчет их «вражеской деятельности»?

Молотов твердо и, я бы сказал, даже жестко ответил:

– В отношении этих военных деятелей у меня никаких сомнений не было, я знал их как ставленников Троцкого – это его кадры. Он их насаждал с далеко идущими целями, еще когда сам метил на пост главы государства. Хорошо, что мы успели до войны обезвредить этих заговорщиков, – если бы этого не сделали, во время войны были бы непредсказуемые последствия, а уж потерь было бы больше двадцати миллионов, в этом я не сомневаюсь. Я всегда знал Тухачевского как зловещую фигуру…

Любопытно на этот счет мнение Троцкого, высказанное в его книге «Сталин» (он пишет о себе в третьем лице):

«Все те, которые возглавляли Красную Армию в сталинский период – Тухачевский, Егоров, Блюхер, Якир, Уборевич, Дыбенко, Федько, – были в свое время выделены на ответственные военные посты, когда Троцкий стоял во главе военного ведомства, в большинстве случаев им самим во время объезда фронтов и непосредственного наблюдения их боевой работы. Правда, почти все полководцы гражданской войны и строители армии оказались впоследствии «предателями» и «шпионами». Но это не меняет дела. Именно они отстояли революцию и страну. Если в 1933 г. выяснилось, что Сталин, а не кто-либо другой, строил Красную Армию, то на него, казалось бы, падает и ответственность за подбор такого командного состава. Из этого противоречия официальные историки выходят не без трудностей, но с честью: назначение изменников на командные посты ложится ответственностью целиком на Троцкого; зато честь одержанных этими изменниками побед безраздельно принадлежит Сталину».

Надо признать, логика на стороне Троцкого. Но и слова Молотова о том, что это его кадры, Троцкий фактически подтверждает: он их выбирал, назначал, выращивал.

Я предпринял немало усилий для того, чтобы познакомиться с материалами суда и следствия по делу так называемого «Заговора Тухачевского». Это было очень непросто, всюду, куда я обращался, следовали вежливые отказы. Даже председатель Верховного суда СССР В.И. Теребилов, который относился ко мне доброжелательно (мы оба были депутатами Верховного Совета СССР), и тот многозначительно поднял палец к потолку и сказал: «Это могут разрешить только там». Но в конце концов я своего добился. Листаю казенные, строгие страницы.

«Стенограмма-протокол.

Заседание специального судебного присутствия Верховного Суда СССР по делу Тухачевского М.Н., Якира И.Э., Уборевича И.П., Корка А.И., Эйдемана Р.П., Фельдмана Б.М., Примакова В.М., Путны В.К.

Судебное заседание от 11 июня 1937 года. 9 часов утра.

Слушается дело по обвинению в измене Родине, шпионаже и подготовке террористических актов…»

Далее опять перечисляются фамилии всех обвиняемых.

Дело рассматривается в закрытом судебном заседании…

«Подсудимым объявляется состав суда:

Председательствующий – Председатель Военной Коллегии Верховного Суда СССР армвоенюрист т. Ульрих В.В. Члены присутствия: зам. наркома обороны СССР, начальник воздушных сил РККА командарм т. Алкснис Я.И., Маршал Советского Союза т. Буденный С.М., Маршал Советского Союза т. Блюхер В.К., начальник Генерального штаба РККА командарм 1-го ранга т. Шапошников Б.М, командующий войсками Белорусского военного округа командарм 1-го ранга т. Белов И.П., командующий войсками Ленинградского военного округа командарм 2-го ранга т. Дыбенко П.Е., командующий войсками Северо-Кавказского военного округа командарм 2-го ранга т. Каширин Н.Д. и командир 6-го кавалерийского казачьего корпуса имени Сталина комдив т. Горячев Е.И.»…

Подсудимым разъяснено: дело слушается в порядке, установленном законом от 1 декабря 1934 года (это означало – участие защитников в судебном процессе исключается, приговор является окончательным и обжалованию не подлежит).

Может быть, увидев такой состав суда, подсудимые даже обрадовались, потому что перед ними были их товарищи по гражданской войне, которые хорошо знали о их боевых делах и с которыми они и после войны были в добрых, дружеских отношениях. Но… приговор был беспощадный и однозначный. Даже из краткой стенограммы видно, что бывшие боевые товарищи добивались от подсудимых признания. Видимо, это объясняется тем, что до начала заседания судьи были ознакомлены работниками НКВД с той фальшивкой, которая была подброшена гестапо. И они поверили ей, читая выглядевшие абсолютно подлинными письма Тухачевского, в которых он излагает планы заговора по свержению существующей власти.

Как видно из стенограммы, материалы, изложенные в агентурных сведениях, на процессе не фигурировали. В деле их тоже нет, их по правилам контрразведывательных органов нельзя было рассекречивать.

Так что же получается – подсудимые не виновны? Я склоняюсь к тому, что обвинение в шпионаже надуманное. Не были подсудимые шпионами, ни немецкими, ни японскими. Один из инициаторов создания компромата против Тухачевского – шеф политической разведки Вальтер Шелленберг – в своих мемуарах «Лабиринт», изданных в России в 1991 году, пишет:

«В свое время утверждалось, что материал, собранный Гейдрихом с целью запутать Тухачевского, состоял большей частью из заведомо сфабрикованных документов. В действительности же подделано было очень немного – не больше, чем нужно для того, чтобы заполнить некоторые пробелы. Это подтверждается тем фактом, что все весьма объемистое досье было подготовлено и представлено Гитлеру за короткий промежуток времени в четыре дня.

Решено было установить контакт со Сталиным через одного из немецких дипломатических агентов, работавших под началом штандартенфюрера СС Беме, немецкого эмигранта, проживавшего в Праге. Через него Беме установил контакт с доверенным другом доктора Бенеша, тогдашнего президента Чехословацкой Республики. Доктор Бенеш сразу же написал письмо лично Сталину, от которого к Гейдриху по тем же каналам пришел ответ с предложением установить контакт с одним из сотрудников советского посольства в Берлине. Мы так и поступили, названный русский моментально вылетел в Москву и возвратился в сопровождении личного посланника Сталина, предъявившего специальные полномочия от имени Ежова, бывшего в то время начальником ГПУ.

Сталин запрашивал, в какую сумму мы оцениваем собранный материал. Ни Гитлер, ни Гейдрих и не помышляли о том, что будет затронута финансовая сторона дела. Однако, не подав и виду, Гейдрих запросил три миллиона рублей золотом, которые эмиссар Сталина выплатил сразу после самого беглого просмотра документов.

Материал против Тухачевского был передан русским в середине мая 1937 года».

Отметим некоторые сомнительные моменты в этой цитате. Сталин едва ли сам «запрашивал» и торговался о стоимости «материала». Дата передачи компромата «в середине мая 1937 года» свидетельствует о том, что этот материал запоздал, так как «дело Тухачевского» по всем параметрам уже было сформировано к маю, маршал был арестован 22 мая и уже 25 мая дал признательные показания.

Значит, фальшивка не сработала? Может быть, и заговора не было?

По этому поводу документы и сами подсудимые дают ответ однозначный – заговор был. Это не значит, что у них были членские билеты какой-то организации, что велись протоколы ее заседаний.

А что же было?

Были конкретные заговорщические дела и планы по «дворцовому перевороту», устранению Сталина и его соратников. Власть! Власть! Не зря называли Тухачевского «Красным Наполеоном». Вот факты из стенограммы открытого судебного процесса 1938 года:

Вышинский: – Насколько я понимаю, по вашей концепции так выходило, что основная ваша надежда в этом преступном замысле была на группу Тухачевского. Так это?

Розенгольц: – Да.

Вышинский: – С этой группой прямую и непосредственную связь держал кто?

Розенгольц: – Крестинский.

Вышинский: – Следовательно, он в известной мере как член блока организует деятельность этой группы. Так я понимаю?

Розенгольц: – Понятно.

Вышинский: – Следовательно, ему в этом деле принадлежит одна из ведущих ролей?

Розенгольц: – Он все время торопил Тухачевского…

Вышинский: – И когда вы на предварительном следствии говорили, что Крестинский после ареста Ягоды или даже раньше – после ареста Пятакова – особенно остро ставил вопрос перед Тухачевским, то это так и было в действительности? Это характеризует энергию, какую развивал тогда Крестинский в этом вопросе?

Розенгольц: – Я не хочу и не имею оснований специально выделять Крестинского…

Вышинский: – Вы – нет, а у меня есть основания. Я вас спрашиваю как человека, который вместе с Крестинским организовывал этот черный заговор… Подсудимый Розенгольц, продолжайте.

Розенгольц: – Момент, на котором я остановился, это совещание, которое было с Тухачевским. Оно было в конце марта. Крестинский на очной ставке внес поправку, что оно было в начале апреля, но это разногласие несущественное. Было совещание с Тухачевским.