Полная версия:

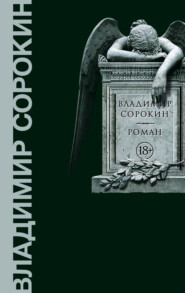

Роман

В его голосе не чувствовалось ни одобрения, ни осуждения.

Он курил, откинувшись на спинку стула, и глядел мимо Романа, словно рассматривая, хорошо ли скроено плечо его пиджака. За эти годы лицо Клюгина стало более вялым, морщинистым и бледным, а голова, казалось, ещё увеличилась. Роман вспомнил, как сегодня Клюгин не ответил на его христианское приветствие, и спросил:

– Андрей Викторович, вы в Бога не верите?

– Не верю.

– И в Христа не верите?

Клюгин усмехнулся, стряхивая пепел на пол:

– Не верю.

– И в то, что смерти нет, не верите?

Клюгин поморщился, отчего его лицо приняло плаксивое выражение:

– Голубчик вы мой, да я и живу-то, может быть, спокойно только потому, что верю в настоящую смерть. Что рано или поздно вот всё это, – он мотнул головой в сторону, – пропадёт и исчезнет навеки.

– Вы так не любите мир?

– Люблю, не люблю… при чём тут это? Просто он мне подноготно известен так, что успел надоесть. А смерть – это tabula rasa. Это покой и отсутствие всяких миров. И моё отсутствие. Вы надеетесь на воскресение из мёртвых, а я – на смерть…

– И вы полагаете, что мир, человек – это результат слепой игры слепых сил?

– Да мне наплевать, откуда мир взялся – демиург ли создал или матушка-природа. Я вообще старался никогда не думать на тему происхождения. Это всё равно что пытаться представить бесконечность. Мы, голубчик, живём в реальном мире. Вот изба, вот стол, вот рюмка. Вот, наконец, наши руки, глаза, мозги, лимфа. В качестве объекта нашим чувствам дан только этот мир и никакой другой.

– Но вера… – начал было Роман.

– Вера – это имя, – быстро перебил его Клюгин и рассмеялся. – Без Веры мы можем обойтись! Без этого мира – нет!

– Каждый человек верит. А помимо физического мира, нам ещё дано чувство трансцендентального, которое есть в каждом человеке и с которым тоже приходится считаться.

– Трансцендентальное? Спросите об этом Парамошу Дуролома или мою кухарку Нюрку. У первого трансцендентальное – водка, у второй – чулок с деньгами.

– Они верят в Бога, это и есть их трансцендентальное…

– Верят потому, что так принято. Вместе молотят, вместе жнут, вместе в бане парятся. Вместе и в церковь ходят.

– Вы неправы, Андрей Викторович. Вера живёт в человеке с рождения. Христос нам заповедывал…

– Да что мне ваш Христос! – устало взмахнул руками Клюгин. – Таких безумцев, как он, в миру было пруд пруди. Взяли, выбрали одного и вот молятся на него. А я вам, голубчик, так скажу. Я когда в ссылке жил, много литературы по психиатрии прочитал. А потом вспомнил Евангелие, и меня словно молнией ударили: это же чистый клинический случай! Шизофрения. Вам знакомо это слово?

– Какая глупость…

– Нет, не глупость. Давайте ещё выпьем, и я вам расскажу… всё расскажу о Христе.

Клюгин быстро наполнил рюмки и заговорил:

– Так вот, Роман Алексеевич. Родился мальчик в Вифлееме у старого плотника Иосифа и его молодой жены Марии. В ту ночь была комета, а по иудейским верованиям под звездой рождаются только цари да пророки. Политические дела, надо сказать, в Иудее тех времён складывались весьма худо, – подчинённая Риму, она не имела собственного правителя. Ждали мессию, то есть попросту – царя Иудейского. Иосиф же, будучи человеком явно психически не совсем здоровым, женился на уже беременной Марии (иначе, посудите сами, какая бы молодая барышня пошла за старика), вбив себе в голову, или, точнее, услышав голоса, напевшие ему о высшей причастности к зачатию. Мария же тоже была не совсем нормальна. И вот в таких условиях растёт малыш. С детства отчим-безумец и ненормальная мать внушают ему, что он мессия. Постепенно он сходит с ума, то есть становится настоящим шизофреником, бродящим без дела из города в город, резонёрствуя и совращая слабохарактерных или таких же сумасшедших. У него настоящий шизофренический букет: раздвоение личности, мания величия, его одолевают видения и галлюцинации, он постоянно слышит голоса и разговаривает якобы со своим небесным отцом. Вся эта карусель длится довольно долго, наконец он становится слишком заметен, наместники боятся волнений, первосвященники – потери доверия народа, и вот его решают убрать. Его распинают. И вот здесь-то, милостивый государь вы мой, Роман Алексеевич, происходит самое замечательное. Знаете ли вы, что такое шизофренический Schub?

– Нет, не знаю, – проговорил Роман, с неприязнью слушая Клюгина.

– Это попросту приступ, наивысшая точка болезни, когда больной впадает в так называемое реактивное состояние, то есть просто совсем заходится. Вывести его из такого состояния могут или сильные лекарства, или сильная боль. Не так давно в наших сумасшедших домах бедных больных выводили из Schub’a простым способом. Им делали “мушку”. То есть, взявши мокрое полотенце за оба конца, прижимали к макушке несчастного, а потом изо всех сил дёргали. В результате у него снимался скальп с макушки, он терял сознание от боли и потом приходил в себя. Так вот. Для Христа такой “мушкой” было распятие на кресте. Страшная боль отрезвила его, вывела из Schub’a, и он произнёс фразу, проливающую свет на всю его историю и подтверждающую мою правоту. “Почто меня оставил?” – вот что он спросил. Болезнь – вот что оставило его, дав на мгновение перед смертью трезвость ума. Если бы он и впрямь был сыном Божьим – спросил бы он у отца подобную глупость? Schub кончился, ангелы и голоса исчезли. И умер по-человечески, в рассудке… Так-то. А вы мне – “Христос воскресе, Андрей Викторович”. Не воскресе. Не воскресе, голубчик…

Отложив мундштук с папиросой на край стола, Клюгин взял рюмки в обе руки и выпил одну за другой.

Роман не притронулся к своим рюмкам. Его папироса давно потухла. Помолчав немного и собравшись с мыслями, он произнёс:

– М-да… Как тяжело вам жить, Андрей Викторович.

– И не говорите! – мотнул лбом Клюгин, вытряхивая окурок из мундштука на пол и топча его ногой. – Я бы, признаться, ещё в Сибири на себя руки наложил, да как-то уж совсем противно. И самое противное то, что приходится выбирать способ самоубийства. И вот начинаешь ломать голову – удавиться или утопиться. Будешь взвешивать, что безболезненней. Вроде – утопление. Но, с другой стороны, – дольше мучиться. Продумаешь всю ночь, а на рассвете решишь, что лучше всё-таки застрелиться в рот. С тем и заснёшь… Хе-хе-хе…

Он ввинтил в мундштук новую папиросу, зажёг спичку и закурил.

От выпитого спирта лицо его приобрело бледнолиловый оттенок, глаза блестели. Чувство неприязни, охватившее Романа во время монолога Клюгина, прошло, и Роману было просто жалко этого одинокого человека, вытесненного жизнью на край крутояровского оврага. Он и раньше слыхал от Клюгина подобные речи, дававшие повод считать фельдшера циником и позёром, но теперь он вдруг понял, что ни то ни другое не могло точно характеризовать Клюгина как личность.

Только в эту ночь Роман почувствовал и понял, что перед ним настоящий убеждённый жизнененавистник, твёрдый и последовательный в своей ненависти.

Клюгин сидел перед ним, пыхтя папиросой, подперев руками свою большую голову. Роман понял, что вести разговор на ту же тему бессмысленно, но всё-таки задал ещё один вопрос:

– Андрей Викторович, на что вы надеетесь?

– Так я ж вам уже говорил, – произнёс Клюгин, не меняя позы и тупо глядя в стол. – На смерть, на смерть моя надежда, защита слабому она.

– От чего защита?

– Как от чего? От мира форм.

– Он так вам ненавистен?

– Он мне скучен. Я от него зеваю…

И Клюгин действительно зевнул, прикрыв свой большой рот кулаком.

Роман почувствовал, что устал и хочет спать. По всей вероятности, была уже глубокая ночь.

– Андрей Викторович, мне пора, – проговорил Роман, приподнимаясь с кресла.

– Уходите? – сонно спросил Клюгин. – Ну-ну.

Он с неохотой встал, зябко передёрнул узкими плечами и взял себя за локти.

По своему обыкновению, он никогда никому не передавал поклонов и на пожелание свидеться неизменно отвечал: “Прощайте”. В этот раз он нарушил свой угрюмый обычай и, попросив Романа как-нибудь взять его “на вальдшнепов”, протянул ему свою влажную безвольную руку со словами:

– До свиданья…

X

Праздничная неделя пролетела быстро: в воскресенье отец Агафон отслужил Антипасху и дал последний из восьми праздничных обедов, отличившийся наличием почти одних лишь сладких блюд, так как всё другое было уже съедено. Роман, сибаритствовавший всю неделю, в понедельник утром решил отправиться на этюды. Вставши пораньше, он быстро позавтракал, взял собранный и снаряжённый загодя этюдник, средних размеров картонку, надел широкую соломенную шляпу и отправился в путь.

Стояло ясное весеннее утро. Солнце только что взошло, его лучи легли на молоденькую ярко-зелёную травку, заскользили по влажным крышам, блеснули на речных мостках.

Крутой Яр жил бурной утренней жизнью: лаяли собаки, тянулись вверх ночные дымки, слышались голоса. Роману хотелось писать озеро, он прошёл овраг и двинулся по правому берегу реки.

Идти было легко.

От реки тянуло свежестью, кусты ивняка и молоденькие берёзки были все в молодых зелёных листочках, и ветерок шелестел ими, радуя этим новым долгожданным звуком. Пробуждение жизни в природе всегда остро волновало Романа. Во время весны он чувствовал всё совершенно по-особому: его душа переживала состояние человека, вернувшегося спустя много времени к своим родным местам. И это было так потому, что зима всегда воспринималась Романом как некая пауза между вёснами, пауза, которую он никак не мог назвать живой, а именовал лишь существующей. Поэтому он считал, что зимою и природа, и люди не живут, а существуют в ожидании весны. Теперь это существование кончилось, о чём так явственно шептали ему клейкие листочки.

Он шёл, трогая свободной рукой ожившие ветви, вдыхая запах реки и пробудившейся зелени.

Вокруг не было ни души – справа за полем зеленела стена соснового бора, слева тянулся берег, также поросший кустами и ивняком, за берегом расстилалось большое, недавно запаханное поле. Оно уходило вдаль и на самом горизонте венчалось голубой полоской леса. Впереди же блестела на солнце выровнявшаяся лента реки с берегами, всё сильнее подымающимися вверх, с обнажившимися песчаными откосами. Песок здесь был белый, мелкий; в детстве Роман так любил пересыпать его с ладони на ладонь, чувствуя, как холодящие струйки текут между пальцами. Теперь ему хотелось писать этот песок, эти белые берега, и он прибавлял шагу, думая о первом мазке, который он положит на свою картонку.

Берег с каждым шагом поднимался вверх, теряя растительность и оставляя реку внизу. Здесь уже отмели не были такими чистыми – осока и камыш подступили к воде.

Роман пересёк два небольших оврага и, преодолев продолжительный подъём, вышел на обрыв. Под ним лежало крутояровское озеро. Как и впадающая в него река, оно было безымянным. Не слишком большое, мелеющее с каждым годом озеро тем не менее было поразительно красиво. Левый край его сплошь порос камышами, правый был чист и белел длинной отмелью. Позади озера был луг, а за ним старая берёзовая роща.

Роман опустил этюдник на землю, положил на него картонку, достал портсигар и закурил. Ещё в столице он много раз представлял себе, как придёт сюда, на обрыв, нетерпеливыми руками разложит этюдник, подготовит палитру и примется за этюд. Он заранее, почти полгода назад, знал, что писать он будет дальний край озера, луг и берёзовую рощу – чудную, с зеленовато-голубым верхом и чёрно-белым низом.

Нетерпение его сейчас было столь велико, что он чувствовал дрожь пальцев, сжимающих папиросу. В его характере было броситься немедля к этюднику, и он бы сделал это, если бы не помнил совет своего покойного учителя живописи Владимира Селиверстовича Магницкого: не начинать этюда, а тем более картины, пока нетерпение не уступит место желанию.

На озере никого не было, только две чайки кружили над плёсом, покрикивая высокими хриплыми голосами. Солнце светило Роману в спину, и он чувствовал возрастающее тепло его лучей.

“Как чудно, что никого поблизости”, – думал Роман.

Он терпеть не мог, когда кто-то подходил посмотреть, “как рисует художник”, да и просто присутствие человеческой фигуры в этом пейзаже было бы неуместно. Докурив, он бросил окурок вниз и стал расставлять этюдник. Это был старенький, немецкой работы ящичек с тремя складными ногами, стоящий на них красиво, но не вполне надёжно. Он, словно строптивый породистый жеребец, часто взбрыкивал, выказывая норов, угрожая завалиться набок со всем живописным содержимым, и Роман не раз подхватывал его на лету, к радости столичных зевак. Установив этюдник, Роман открыл его, снял лежащую сверху палитру и замер, положив руку на теснившиеся тюбики с красками. От них сразу пошёл до боли знакомый запах, солнце играло на их свинцовых боках.

Роман закрепил картонку на штативах, вынул из кармана своей замшевой куртки остро отточенный карандаш и быстро набросал фигуративные черты будущего пейзажа. Затем, выдавив на палитру из каждого тюбика, взял свою любимую плоскую, китайского колонка кисть, обмакнул в плошечку с льняным маслом, тщательно вытер бархатной тряпкой, тремя движениями смешал на палитре кобальт синий с оливковой светлой и положил первый мазок.

Живопись легко давалась Роману. За это он любил её сильной горячей любовью. Быстро и успешно освоив её тонкий механизм, он вошёл в этот новый мир цвета и формы не учеником, а сопричастником, навсегда избавившись от робости и ложных страхов. Как правило, такая уверенность в себе характерна лишь при первых шагах в искусстве, о чём не раз напоминал ему Магницкий, предупреждая, что вскоре его ждёт и разочарование, и ослепление, и, наконец, ненависть к самому себе.

Но Роман не боялся ничего, он работал с самозабвением, и ему удавалось многое. Всего за полгода он стал лучшим и любимым учеником Магницкого, опередив других молодых людей в чувстве цвета и тона. Свои пробелы в области рисунка он с лихвой восполнял живописью, в которой был с первых шагов невероятно свободен и точен. Он никогда не писал портретов и жанровых сцен, его призванием был русский пейзаж. И он питал особую любовь к пейзажистам, чувствуя с ними почти родственную связь.

Он любил фламандского Брейгеля, открывшего для живописи жанр пейзажа и увековечившего себя замечательной серией “Времена года”, любил великолепный колоризм Тёрнера и неповторимые акварели Бонингтона, вечерние поля Милле и цветущие кущи Клода Лоррена, любил смелость Сезанна и открытый взгляд Моне. Но больше всех в пейзаже Роман ценил и любил Левитана.

Ещё давно он заметил, что у каждого из русских пейзажистов есть свои привязанности. Так, Шишкин любил писать сосновые леса, Васильев – болота, лужи и проталины, Венецианов – хлебные полуденные поля, Куинджи – излучины рек. Но никто из них не был привязан непосредственно, целиком, к Русской Природе и никто не выразил её с такой полнотой и искренностью, как Левитан. Роман часами простаивал у его полотен, поражаясь простоте и ясности левитановского взгляда и в то же время удивительному, как бы незаметному мастерству художника.

“Пейзаж – это состояние души”, – не раз повторял Магницкий, и Роман знал, что единственный пейзажист, выразивший до конца состояние русской души, – Левитан. Роман не подражал ему, но переживал такую же одержимость русским пейзажем.

И каждый раз, начиная этюд или картину, он вспоминал спокойное, с налётом грусти лицо этого человека, его большие еврейские глаза, в которых навсегда отразилась Россия…

Роман самозабвенно работал над этюдом до самого полудня. Солнце за это время встало над озером и грело сильно. Этюд был готов, и только теперь Роман почувствовал, что ему жарко. Положив кисть, он снял куртку, бросил её, сел рядом и с наслаждением откинулся спиной на пожухлую прошлогоднюю траву, под которой чувствовалась прохладная земля.

Огромное голубое небо раскинулось над ним.

Где-то рядом пел жаворонок. Роман закрыл уставшие от непрерывного напряжения глаза. В них стояло озеро и вспыхивали смешиваемые краски.

“Как прекрасна воля, – думал он, лёжа с закрытыми глазами и прислушиваясь к непрерывной руладе жаворонка, – как хорошо быть свободным и жить по законам свободы воли. Наверное, нет на свете ничего хуже рабства, страшнее зависимости от воли другого человека. Ещё страшнее быть рабом собственных обстоятельств, положения, мнения большинства… И как радостно сознавать, что ты свободен. Что ты волен просто встать, бросить всё и идти куда глаза глядят или вот так лежать, слушая крохотную птицу…”

Он открыл глаза.

Ему вспомнилась столица со своими людьми, домами, фабриками, ресторанами, со своею суетой.

“Я уехал оттуда. Уехал навсегда. И я никогда больше не буду стремиться стать знаменитым художником или известным адвокатом, не буду слушать бред самодовольных людей, не стану лгать их некрасивым жёнам, что они красивы… Только бы свобода. Единственное богатство моё. Оставь мне его, Господи!..”

Он перекрестился, глядя в бескрайнее небо.

Вдалеке послышался слабый плеск вёсел.

“Чья-то лодка”, – подумал Роман и, приподнявшись, сел.

Из обросшей камышом протоки на озеро выплыла лодка. Человек, сидящий в ней, тоже заметил Романа и приподнял фуражку. Загородившись ладонью от солнца, Роман рассматривал гребущего. По всему виду это был человек пожилой. Вероятно, встреча с Романом изменила его планы, и он стал грести к берегу. Вскоре его лодка причалила, и Роман узнал старика Савву-бобыля, заядлого рыбака и балагура.

– Роман Лексеич, здравствуйте вам! – крикнул Савва, вынимая вёсла из уключин.

– Здравствуй, Савва! – громко ответил сверху Роман, улыбаясь старику, которого он всегда любил за сметливый ум и меткое слово. Савва хотел уже вылезать из лодки, но Роман вдруг решил, что с большим удовольствием вернулся бы домой речным путём, и, вскочив, махнул ему рукой:

– Погоди, Савва, я спущусь, вместе назад поплывём!

– И то дело! – весело ответил старик и принялся вставлять вёсла обратно.

Роман протёр насухо кисти, быстрым движением счистил краску с палитры, убрал всё в этюдник, закрыл его, свинтил ножки и, подхватив вместе с картонкой и курткой, пошёл к тропке, ведущей вниз к воде.

Савва терпеливо ждал его в лодке.

Найдя крутую тропку, Роман стал осторожно спускаться вниз, держа свою работу двумя пальцами за уголок.

– Никак картинка? – спросил Савва, когда Роман оказался на берегу перед лодкой. Ничего не отвечая, Роман подошёл, передал старику этюдник с курткой и потом уже сам ступил в закачавшуюся лодку, придерживая “картинку”.

– Поплыли, Савва, – с облегчением выдохнул Роман, опускаясь на кормовую лавку.

– Поплыли! – закряхтел старик, налегая на вёсла.

Заскрипели уключины, лодка стала удаляться от берега.

Роман обернулся. Обрыв, на котором он простоял почти пять часов, был пуст, величественен и безжизнен. Он высился над водой подобно утёсу.

“Какое всё-таки странное место, – думал Роман, – и какое оно нерусское. Как будто взяли кусок испанского берега да и перевезли сюда…”

Где-то наверху пронзительно и противно закричали чайки.

Роман вздрогнул.

– Господи, воля твоя! – пробормотал Савва. – Ишь, вопиёт, быдто упырь. Роман Лексеич, я зорькой вам рыбки отвёз. Пару щучек.

– Спасибо, Савва!

– Аксинье отдал. Ваши-то спали. Так я, значится, чтоб не тревожить, хотел было просто на окошко положить, да потом думаю, положу на окошко – стащит кошка, подвешу на палку – склюёт галка! Пришлось Аксинью будить да с ней рядить. Сначала ругались, потом бранились, после расстались, да помирились. Во как!

Роман рассмеялся, а старик, привыкший сыпать прибаутками почти на каждом шагу, только улыбнулся в свою густую белую бороду. Он был маленький, но крепкого сложения и в свои семьдесят с лишним сохранял удивительную подвижность.

– Что ж это вы там понавели? – размеренно гребя, спросил Савва, кивая на картинку.

– А вот что. – Роман повернул к нему эскиз.

– Ишь ты. – Савва бросил вёсла и, прищурившись, долго рассматривал пейзаж. – Во как. Быдто живая. Лепота…

– Ты что же, утром рыбку ловил? – спросил его Роман.

– Утром, – старик снова взялся за вёсла, – а щас вот хочу донку проверить. Утречком становил. Может, кто и сунулся…

Проплыв ещё немного, лодка остановилась возле протоки. Старик подрулил к камышам, покопался в их бурых прошлогодних зарослях, вытащил палку с примотанной к ней леской и потянул. Леска напряглась.

– Так, так. Кого-то зацепило… – пробормотал Савва, наматывая леску на палку.

Роман с любопытством наблюдал, как всё туже и туже напружинивается леска.

– Ну, ну, полекше, полекше… – шептал старик, упираясь в дно лодки ногами, обутыми в старые кирзовые сапоги.

Морщинистое, коричневатое, словно печёная картошка, лицо его казалось испуганным.

Леска дёрнулась вбок, зазвенев, как струна, и Роман различил в воде длинную чёрную рыбину, мечущуюся возле лодки. Положив свой эскиз на корму, Роман схватил лежащий на дне лодки сачок с толстой деревянной ручкой и, сунув его в воду, стал подводить под рыбину.

– Погодь, погодь, – шептал старик, изо всех сил держа пляшущую по воде леску.

Рыбина была сильной и хитрой и не шла в сачок, норовя нырнуть под днище. Савва бормотал что-то Роману, но тот, ослеплённый мгновенно вспыхнувшим азартом, ничего не слышал, приковавшись взглядом к мечущемуся чёрному профилю.

Вдруг Роман почувствовал удар, сачок в его руках заходил ходуном, лодка накренилась, чуть не вывалив обоих за борт.

– А-а-а-ах! – хрипло выкрикнул Роман, откидываясь назад и выдирая из воды невероятно тяжёлый сак.

– Держи! Держи! – выкрикнул Савва, протягивая мокрые, блестящие на солнце руки к возникшему из воды саку, в сетке которого бился с трудом поместившийся сом.

Роман перекинул сак в лодку, слегка задев им Савву. Старик прижал рыбину сапогом, но черноспинный гигант не хотел успокаиваться и, прогнувшись, ударил широким, как лопата, хвостом о борт.

– Погодь, погодь, – повторял старик, хватая со дна топорик с короткой рукоятью.

– Держи, а то выпрыгнет! – выкрикнул Роман, стараясь прижать сома ручкой сака.

– Господи, твоя воля… – прошипел старик, занося топор над головой.

Сом затих лишь после трёх сильных ударов.

– О-о-ох ты, о-о-ох, да воскреснет Боог! – пропел Савва, не выпуская топорик из рук и разглядывая неподвижно лежащую рыбину. – Полпуда, как пить дать!

Роман высвободил сак и потрогал рукой широкий, усыпанный тёмно-бурыми пятнами хвост. В пылу азарта сом казался ему гигантских размеров. Но и теперь он лежал увесистым кольцом, занимая почти треть лодки; разбитая усатая голова по ширине не уступала голове Саввы. Желтовато-белое брюхо мелко подрагивало, и дрожь передавалась прилипшему к лодке хвосту.

– Ишь, не отошёл ещё, бродяга, – замахнулся было Савва, но, передумав, положил топор и стал вынимать крючок из полуоткрытого косого сомьего рта.

– С добычей тебя, Савва! – проговорил Роман, вытирая рукавом водяные брызги с лица.

– Спасибочки, Роман Лексеич! Да, мил ты мой, без тебя б рази ж мне справиться? Это ж живоглот вон какой, он бы меня под лодку утянул! Вот Господь послал тебя, как нарочно!

Старик вытащил крючок и, сматывая ловкими движениями леску, негромко запел:

– Бог нам рыбки послал, да ловить помогал, да тянуть подсоблял, Роман Лексеича послал, а мы рыбку-то тянули, да спинушки погнули, да ручки натёрли, да жилки перетёрли, да опа-па-па, опа-па, опа-па, полезай-ка, живоглот, да в наш-от огород…

Стряхивая попавшую на куртку и этюдник воду, Роман машинально оглянулся, вспомнив про этюд, и остолбенел – четырёхугольная некрашеная корма была пуста.

– Что за чёрт… – Роман вскочил, шагнул через лавку и, свесившись, посмотрел в зелёную воду.

Во время борьбы с сомом написанный Романом этюд упал в воду. Прессованный тяжёлый картон, вероятно, не обладал плавучестью.

Загораживаясь от солнца, Роман смотрел вниз, но дна не было видно.

– Савва, тут глубоко? – спросил он у мурлычащего что-то себе под нос старика.

– Глыбко. Такие твари на мелкоте не ходют, – бормотал ничего не ведающий старик. – Я ж почему у камышей стрёмку привязал? Он, бродяга, в камышах лягухами нажрётся, а опосля в омут, вот сюда, где мы щас. Тут яма. И лежит там в тине…

Голос Саввы был настолько мягок и безмятежен, что Роман, хотевший уж было заявить о потере, передумал.

“Радость старику омрачать, – подумал он, рассеянно глядя в воду. – Ладно, что ж теперь. А этюд хороший вышел, цвет я точно взял. Значит, не судьба…”

– Ну да, первый блин комом, – проговорил он вслух.

– Чаво? – поднял голову копошащийся над сомом Савва.

– Ничего. Всё к лучшему, говорю. Поплыли домой, старик. Дай-ка я за вёсла сяду.

– Да чего уж вам руки мозолить, мне ж привычней…

– Садись, говорю, на моё место, – решительно приказал Роман.