Полная версия:

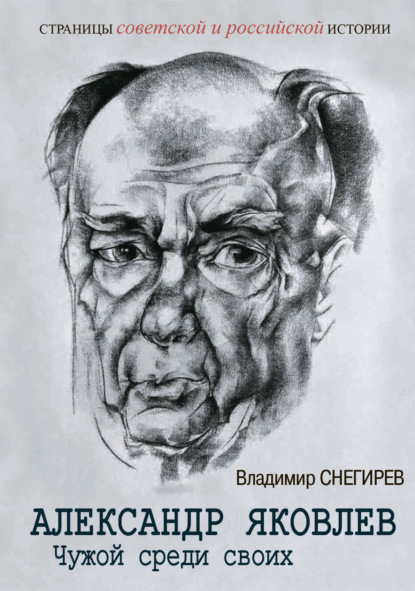

Александр Яковлев. Чужой среди своих. Партийная жизнь «архитектора перестройки»

Военные базы и даже акции – только в интересах мира.

Они признают, что политика этой страны воинственная и милитаристская, но необходима для мира, чтобы отразить какие-то тайные планы Коминтерна.

В их головы как-то сумели вбить, что мы собираемся завоевать их. И такой бред и чуть ли не главный аргумент во всех спорах. Странно. Столько всякой ерунды о Советском Союзе в журналах, газетах. И везде – пропаганда, пропаганда и пропаганда.

21. I-59

Были на лекции профессора Робинсона, основателя Русского института. Лекция называлась: «Россия в 20 столетии». Проф. был в СССР трижды.

В 1927 году самые сильные впечатления: сидит в ресторане представительница самой старой профессии – проститутка. Входит пьяный пролетарий и, указывая на нее, кричит: буржуйка.

1937 год – аресты, аресты, даже в парке все исчезли. За мной, он сказал, следили. Человек, который следил, сам признался в этом.

1958 г. Кое-что изменилось, но народ ничего не понимает. Под общий смех сообщил, что в Киргизии построен театр, внешне не хуже Метрополитен-оперы. И вот сидят киргизы в папахах и халатах и слушают оперу о Ленине.

Вот и все, что увидел этот профессор в нашей стране.

В конце пребывания т. Микояна здесь и в день его отъезда опубликован ряд провокационных статей, направленных на разжигание ненависти.

Здесь часто и аккуратно меняют всякие сообщения, но объявление о дискуссии о докторе Живаго висит с 8 декабря![23]

Аспирант Александр Яковлев в США

[Из открытых источников]

На ступенях главного здания Колумбийского университета Слева направо: О. Калугин, А. Яковлев, Ю. Стожков, Г. Бехтерев

[Из открытых источников]

Этот обильно процитированный, стилистически непричесанный дневник не оставляет сомнений в том, что его автор – вполне советский человек, партиец, любящий родину, тоскующий о семье, с большим подозрением относящийся ко всякого рода эмигрантам, критически поглядывающий на небоскребы Манхэттена.

По поводу романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и ему, и другим стажерам во время пребывания в США не раз придется вступать в дискуссии с профессорами и студентами. Ведь именно в том 1958 году автор романа был выдвинут на соискание Нобелевской премии. В СССР книгу запретили к изданию, зато поклонники Пастернака на Западе опубликовали «Доктора», и роман имел грандиозный успех в мире. Ничего там антисоветского не было, и если бы роман опубликовали в Союзе, то и скандала вокруг него удалось бы избежать, однако наши власти, как это часто происходило, проявили несгибаемую большевистскую твердость и тем самым создали себе массу проблем. Умели они собственными руками плодить себе врагов.

Запрет на издание романа и преследование Пастернака Запад активно использовал в своих пропагандистских целях: в Советском Союзе нет свободы творчества, все живое и талантливое подвергается репрессиям, налицо возврат к мрачным сталинским временам.

В ответ ЦК КПСС предпринимал свои шаги, например, всячески лоббировал через разные каналы альтернативу Пастернаку в лице Михаила Шолохова, поручил советским дипломатам, работавшим в капстранах, провести широкую кампанию по дискредитации автора «Доктора Живаго» как человека, который «не пользуется признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других стран». В записке, подготовленной Отделом культуры ЦК на сей счет, говорилось: «Выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию было бы воспринято как недоброжелательный акт по отношению к советской общественности»[24].

И, разумеется, еще в Москве стажеров подробно инструктировали, как следует реагировать, если кто-то поднимет вопрос о «Докторе Живаго».

С английским у Александра к концу стажировки все наладится, Яковлев сможет и тогда, и впоследствии вести разговоры с американцами на самые разные темы без помощи переводчика. И с наукой он все успеет – прочтет кучу самых разных книг, сделает сотни выписок, которые затем пригодятся при защите кандидатской диссертации.

Всю четверку поселили в кампусе Сент-Джонс-Холл. Александру досталась маленькая, но опрятная комната на двенадцатом этаже с видом на знаменитый Центральный парк. Им назначили ежемесячную стипендию в размере 250 долларов, что по тем временам было внушительной суммой (такую зарплату получали наши дипломаты).

Александр еще в Москве был утвержден старостой своей «колумбийской» группы – исходили из того, что он самый старший по возрасту, фронтовик, партийный работник.

В научные руководители Яковлеву определили профессора Трумэна, который сразу удивил русского аспиранта тем, что рекомендовал ему для прочтения книги, содержавшие критические оценки американской внешней политики. У нас в СССР такое тогда было не принято. «Профессор был консервативным человеком по своим взглядам, но он честно выполнял свою работу, оставляя меня в свободном плавании в выборе оценок тех или иных научных позиций», – заметит Александр Николаевич незадолго до своего ухода из жизни, диктуя воспоминания об американской стажировке[25].

Занятия по американской внешней политике казались ему скучными, не выходящими за рамки стереотипов холодной войны. Зато отдушиной были лекции по русской истории и литературе, которые Александр посещал добровольно. Хотя и там он все время изумлялся тому, как поверхностно университетские профессора знают и сам предмет, и современную российскую действительность.

Вот это – отсутствие у американцев глубокого понимания того, что происходит в СССР, их часто нелепые высказывания и еще более нелепые вопросы – до самого окончания стажировки удивляло его. Причем речь шла не о провинциалах из техасской глубинки, а о преподавателях и студентах самого продвинутого вуза США.

Один профессор интересовался у Яковлева, правда ли, что разрешение на вступление в брак надо брать у комсомольской организации. Другой задавал вопрос: может ли советский человек свободно перемещаться из одного города в другой? На уроке русской истории в университете Берлингтона (штат Вермонт) Яковлев собственными ушами слышал, как преподаватель, говоря о причинах Октябрьской революции, выводил это историческое событие из факта… татаро-монгольского нашествия.

Справедливости ради, надо сказать, что и советские люди в те годы имели точно такое же превратное представление об Америке. Все знания они черпали из статей газеты «Правда», которые день за днем смаковали преступления белых против негров, рост безработицы и опасность американского милитаризма.

Все месяцы, проведенные нашими стажерами в США, прошли без особых происшествий. Постепенно парни настолько осмелели, что ходили не только в гости к своим новым американским друзьям, но и в ночные клубы, на дискотеки, охотно принимали приглашения выпить чего-нибудь крепкого в барах. Правда, навещавший их регулярно «куратор» из советского представительства при ООН не уставал повторять: не теряйте бдительности, за вами постоянно следуют агенты ФБР. «Куратор» сам был из «органов», поэтому знал, о чем говорил.

Незадолго до окончания стажировки гостям устроили длительную поездку по Соединенным Штатам: Филадельфия, Чикаго, Мэдисон, Берлингтон, Новый Орлеан, Вашингтон. «И везде мы встречали радушное гостеприимство, и везде, даже в самых отдаленных селениях, на фермах, мы видели достаток, городской комфорт, прекрасные дороги», – отмечал в своих записях «журналист-международник» Калугин [26].

В интервью американскому корреспонденту Яковлев сказал, что вся эта годичная стажировка является блестящим примером международного сотрудничества. А на вопрос, понравились ли ему американские девушки, ответил, как и научили в Москве:

– К сожалению, у меня не было возможности для того, чтобы оценить их красоту, потому что я отдавал все время книгам, но одно я теперь знаю точно: американский и советский народы могут жить вместе в мире и согласии. Я не был убежден в этом до приезда сюда.

Трудно сказать, с какими главными выводами вернулся Яковлев из США, но если читать сохранившиеся в архивах записи той поры, то по ним видно: с классовых позиций он не сходил, об американском образе жизни судил, как и подобает человеку его статуса, внешнюю политику США клеймил по-прежнему, только аргументов прибавилось.

Интересен в этой связи подготовленный им осенью 1959 года очерк для выходившего в Ярославле литературно-художественного журнала «Стрелка». Там много подсмотренных деталей американской жизни, есть интересные диалоги и эпизоды. Однако общая тональность текста не выбивается из принятых тогда советских стандартов. Свобода по-американски оставляет у автора горький осадок. Люди там, судя по очерку, живут в постоянном состоянии «глубокой печали и озабоченности», а «безработица – бич трудового человека»[27].

Каждое утро американцы при встречах вежливо спрашивают друг друга:

– Как вы поживаете?

И часто слышится в ответ:

– Паршиво.

– Почему?

– Нет денег.

Делать деньги – это главное, на чем сосредоточены все мысли американца. Делать деньги – сюда направлены его ум, талант и силы[28].

Яковлев явно с гордостью за свою «самую читающую в мире страну» замечает, что только 17 процентов взрослого населения США читают книги. Он камня на камне не оставляет от их избирательной системы, говорит о засилье рекламы на телевидении и в городской среде, рассказывает о культе жестокости, в котором растут местные дети.

И ведь со всем этим не поспоришь. Все так и было. Все так и есть.

Если бы не одно существенное «но».

Но разве не сам Александр Николаевич в лихие 80-е годы сделал все для того, чтобы те американские «ужасы» перекочевали на нашу землю? И ныне, покончив с «диктатурой пролетариата», со всеми теми бедами, которые были свойственны «строительству коммунизма», мы получили в зеркальном отражении и культ насилия на телеэкранах, и отсутствие интереса к книге, и засилье рекламы, и абсолютно порочную избирательную систему, и еще много-много других проблем, о которых так занятно писал когда-то, вернувшись домой, стажер Яковлев.

Правда, тут надо сделать и еще одну обязательную оговорку. Наш стажер и в статьях, подготовленных тогда для публикации, и в своих дневниковых записях неизменно отмечает «дружеское и заботливое отношение к нам, советским студентам, за все время нашей учебы»[29].

Принадлежность к партийному аппарату не мешает ему записать в своем дневнике: «Я покидал страну с чувством глубокого удовлетворения от той пользы, которую я получил для своей научной работы. Но самое главное, что невозможно переоценить, – это огромное значение студенческого обмена для взаимного понимания, укрепления дружеских связей и сотрудничества. Соединенные Штаты – не простая страна. Сложны, а зачастую запутаны ее проблемы. Поэтому необходимы большие усилия, внимательное изучение всех сторон жизни американского общества, ее экономики, культуры, социальных отношений, политической машины. Это послужит доброму делу мира…» [30]

А как официальный работник главной партийной инстанции он передает секретарю ЦК КПСС П. Н. Поспелову записку с подробным изложением американского подхода к изучению Советского Союза[31]. Осознав ту роль, которую СССР станет играть в мире в ближайшие десятилетия, Штаты создают т. н. русские институты и славянские факультеты при многих университетах, сам Яковлев насчитал их около тридцати. Будучи стажером Колумбийского университета, он описывает, как там устроен такой «русский институт», являющийся эталоном для всех других. Обучение длится два года, после завершения курса слушатели защищают научную работу и получают степень магистра. Затем их охотно берут и на государственную службу, и в сферу бизнеса. Он перечисляет те дисциплины, которые преподаются, – всего их семнадцать, от истории Древней Руси до советского законоведения. Слушатели обязаны регулярно читать советские газеты, а на семинарах давать свое толкование тех событий, которые там освещаются.

В этой служебной записке Яковлев ни словом не обмолвился про то, что многие выпускники этих «русских институтов» и славянских факультетов затем становились сотрудниками спецслужб, работавшими против СССР. Да и в числе преподавателей было много ветеранов разведки. Но можно ли ставить это ему в вину? Яковлев прекрасно знал, какие «студенты» проходили стажировку в его группе из четырех человек, и уж они-то точно были обязаны сообщить по своим линиям всю подобную информацию.

Скорее всего, так оно и случилось. Хотя точно известно только одно – и то из мемуаров В. А. Крючкова, который в конце 80-х поднял из архива ПГУ материалы, касающиеся стажировки питомцев управления, а именно: стажер школы журналистики Колумбийского университета офицер КГБ Олег Калугин написал донос на другого стажера и тоже офицера КГБ Геннадия Бехтерева и тем самым порушил всю его дальнейшую карьеру, сделал коллегу на долгие годы невыездным. Зато сам Олег Данилович благодаря вот таким несложным приемам вскоре стал самым молодым генералом Первого главного управления, то есть внешней разведки. Но об этом мы подробно поговорим в одной из следующих глав.

Осенью 1959 года Александр Яковлев благополучно вернулся из Соединенных Штатов. Раздал родственникам и начальству подарки, написал нужные отчеты в ЦК и снова засел за работу над диссертацией. Стажировка на целый год продлила его пребывание в аспирантуре, зато и обогатила той уникальной информацией, которая могла вывести научное исследование на совсем иной качественный уровень.

Весной следующего года диссертация была успешно защищена в ставших родными стенах Академии общественных наук на Садовой-Кудринской. И Яковлев снова оказался в ЦК, только теперь в секторе союзных республик Отдела пропаганды и агитации. Должность ему определили прежнюю – инструктор. Но прежним он уже не был. Теперь Александр Николаевич знал истинную цену и себе, и тому делу, которому предстояло служить. Теперь он совсем не напоминал того робкого неофита, что семь лет назад приехал из Ярославля и долго не верил в выпавшую ему козырную карту.

Он не приобрел внешнего столичного лоска, зато сильно изменился внутренне. Приобретенный опыт, полученные в академии новые знания, хороший английский язык, год в Штатах, наконец, степень кандидата наук – все это давало ему явные преимущества перед другими такими же инструкторами Центрального комитета. И в скором будущем он не преминет этими преимуществами воспользоваться.

Глава 2

ЦК. Второй заход

Маршал Георгий Константинович Жуков имел четыре золотые звезды Героя Советского Союза, пользовался всенародной любовью, по праву считался самым выдающимся полководцем Великой Отечественной войны. Сегодня именно его скульптурное изображение встречает всякого входящего с Манежной на Красную площадь – точки над «i» расставлены, кажется, навсегда. Но после окончания войны «маршал Победы» ходил в «неблагонадежных» поочередно у трех советских вождей.

Сначала И. В. Сталин сослал своего лучшего полководца командовать заштатными военными округами – Одесским и Уральским. Его сослуживцев из близкого круга и вовсе велел арестовать. Следователи зверскими пытками выбивали из них показания против Жукова, и, возможно, только смерть «отца народов» помогла маршалу избежать тюрьмы и гибели.

Затем Н. С. Хрущев, вначале вернувший Георгия Константиновича на командные высоты, сделавший его министром обороны, заподозрил четырежды Героя в «бонапартизме» (на самом деле – испугался растущего влияния Жукова), снял его с должности, исключил из членов ЦК, отправил на пенсию.

И сменивший Никиту Сергеевича на посту главного руководителя страны Л. И. Брежнев тоже не торопился вызволить из опалы самого популярного в народе военачальника. Как и Хрущев, он не отвечал на его письма с просьбой о реабилитации. Маршал по-прежнему находился под неотступным наблюдением Комитета госбезопасности, его дача была оборудована подслушивающими устройствами, а агентура регулярно доносила Лубянке, о чем и с кем он беседует.

Увы, многие боевые соратники Жукова отвернулись от него – кто добровольно, кто под напором «органов». Все это выглядело унизительно для человека, верно служившего Советскому государству и коммунистической партии. Дошло до того, что после одной из секретных записок КГБ за подписью тогдашнего председателя В. Е. Семичастного о «неправильном» поведении маршала («в разговорах критикует руководителей партии и государства») Президиум ЦК КПСС постановляет: «Вызвать в ЦК Жукова Г. К. и предупредить. Если не поймет, тогда исключить из партии и арестовать». Это июнь 1963 года. Арестовать за что? За то, что жалуется на проявленную к нему несправедливость?

Через несколько месяцев маршал обращается с письмом к Хрущеву и Микояну: оградите меня от клеветы! В ответ – молчанье.

В 1965 году – у власти уже Л. И. Брежнев – страна готовится отметить 20-летие Победы над фашистской Германией. В этой связи возникает идея дать у нас и за рубежом «залп» из статей знаменитых военачальников, в том числе, конечно, предоставить слово и Г. К. Жукову. Однако ЦК считает по-другому: «это преждевременно».

Весной того же года маршал опять обращается с письмом к руководителям партии: снимите с меня наконец это хрущевское проклятье! В ответ – тишина. Пишет письмо Брежневу и Косыгину: у меня скоро юбилей, 70 лет, подходящий повод, чтобы отозвать все необоснованные обвинения. Молчание.

Вскоре случается так, что в этой истории придется поучаствовать и герою нашего повествования.

«Органы», которые продолжают контролировать каждый шаг Жукова, сигнализируют: он занялся писательством, работает над книгой мемуаров. Это вызывает панику сразу в нескольких ведомствах. «Историки» в Министерстве обороны опасаются, как бы воспоминания маршала не пошли вразрез с теми отшлифованными цензурой версиями военных операций, которые уже вошли в анналы. У Лубянки свои резоны для волнений: а вдруг обиженный автор брякнет что-нибудь «антисоветское»? Генсек вроде бы выжидает, молчит, но и у него «рыльце в пушку», ведь тоже выступал против Жукова на том октябрьском пленуме 1957 года, когда министра обороны снимали и изгоняли.

Вокруг рукописи, которую еще никто не видел, разгораются жаркие страсти.

Текст книги поступает в издательство Агентства печати «Новости» (АПН) еще в 1964 году. Его изучают – военные, представители спецслужб, партработники, историки, цензоры… Автору рекомендуют внести ряд исправлений, в основном они касаются его «субъективных оценок» некоторых событий войны и описываемых личностей.

Рукопись подвергается неоднократной переработке, все более или менее живое выхолащивается в угоду охранителям. Вопрос об издании книги неоднократно выносится на обсуждение Секретариата и Политбюро. Наверное, в этом смысле это самая уникальная, единственная в своем роде книга в СССР.

Отношение к Жукову в верхах медленно, но теплеет: его награждают орденом Ленина, начинают приглашать на разные памятные мероприятия. Наконец, в июне 1968 года сразу несколько отделов ЦК, в том числе Агитпроп, вносят предложение издать книгу на русском и иностранных языках. Конечно, если автор учтет новую порцию высказанных ему замечаний.

Машина вроде бы закрутилась. Но тут с подачи некоторых ретивых партийцев возникает еще одна проблема: автору рекомендовано отразить в своем произведении важную роль политработников в разгроме немецко-фашистских войск. Ясно, что при этом имеется в виду прежде всего «главный политработник» – Леонид Ильич Брежнев, занимавший в годы войны должность начальника политотдела 18-й армии и имевший звание полковника.

Настоящий фронтовик, боевой полководец Жуков, выслушав эти советы, пришел в негодование. Уж он-то хорошо знал истинную цену этим политработникам, которые в массе своей были всего лишь партийными надзирателями над командирами. Дописывать свою книгу категорически отказался. В издательстве АПН в очередной раз схватились за голову: два года работы пойдут коту под хвост. Руководство агентства обратилось в Агитпроп с предложением: а давайте устроим встречу фронтовика Яковлева с фронтовиком Жуковым – авось договорятся. В ЦК соглашаются.

В своих воспоминаниях Яковлев пишет, что компанию ему составил председатель правления АПН И. И. Удальцов. Но здесь, кажется, память его подвела, потому что в 1968 году Иван Иванович был еще советником-посланником в Праге, в агентство, кстати не без протекции Яковлева, он пришел два года спустя.

Так или иначе, а Жуков принял цековского чиновника. Вначале был неприступен и холоден, но затем вроде бы согласился выслушать его доводы. Когда речь зашла о тех замечаниях, которые поступили от военных из Минобороны, Георгий Константинович возбудился, стал бранить своих бывших коллег: подхалимы, бездари, трусы. И опять отказался дополнять свою книгу главой о политработниках. Разговор окончательно зашел в тупик, и Яковлев уже подумывал о том, что пора откланяться, но тут маршал вдруг спросил:

– А вы ведь тоже, кажется, фронтовик? Где воевали?

– На Волховском, морская пехота. Там же был тяжело ранен. Потом – госпиталь, инвалидность. Вот такие дела…

Жуков оживился, сам стал вспоминать те годы, эпизоды, связанные с обороной Ленинграда, бои на Волховском фронте. Называл имена командиров, детали военных операций…

Лед растаял. Беседа продолжалась почти на равных – маршала, творившего историю, и старшего лейтенанта, кормившего вшей в болотах под Ленинградом и Новгородом.

Знаменитый маршал – суровое лицо, упрямый подбородок, строгие глаза – на моих глазах превращался в человека, совсем не похожего на полководца. Он словно вернулся в ту войну. Мы слушали, затаив дыхание. Георгий Константинович ни словом не обмолвился о своей изоляции, но то, что он, не будучи особо словоохотливым, так разговорился, явно свидетельствовало, что он безмерно устал, хотел высказаться, излить, как говорят, душу[32].

Потом, словно вспомнив о том, зачем пожаловал Яковлев, Жуков спросил:

– А ты помнишь фамилии своего политрука и комиссара бригады?

Вопрос был с подковыркой: вот вы тут меня заставляете прославлять политработников, а сами-то небось такого же мнения о них.

– Помню, – сказал Яковлев. – Лапчинский и Кзенз.

– Ну и как они воевали?

– Нормально. Как все. Хорошие, храбрые люди.

Жуков усмехнулся, покачал головой, словно бы не до конца доверяя услышанному. Потом подумал немного, сказал:

– Я тоже вспомнил сейчас одного политработника, он заменил в бою убитого командира и справился. Но… – Маршал снова посуровел. – Но все равно стоял и стоять буду за единоначалие в армии. И вот что. Сам я писать главу о политработе не буду. Если хотите, пишите, а я добавлю, если что-то вспомню.

Вот так дело сдвинулось с мертвой точки. Хотя и впоследствии на пути рукописи в типографию проблемы возникали еще не раз. Сменивший Семичастного на посту главы КГБ Юрий Андропов тоже приложил свою руку к тому, чтобы показать, «кто в лавке хозяин». Так, в сентябре его люди нагнали страху на работников АПН, проведя там тотальную проверку с целью исключить возможность передачи рукописи за рубеж. Военные тоже вставляли палки в колеса, уж очень не хотелось Главпуру возвращать народу строптивого маршала.

Вопрос «О мемуарах Г. К. Жукова» на протяжении 1968 года не раз рассматривался на заседаниях Секретариата ЦК.

Но все равно в 1969 году книга «Воспоминания и размышления» была издана, а затем переиздавалась еще множество раз, став, как говорится, настоящим бестселлером. Правда, в первых изданиях разными цензорами было вымарано более ста страниц. И только в 90-е годы мемуары полководца вышли в свет без купюр.

На Старой площади все по-старомуВышеизложенная история весьма показательна для тех лет. Инстанция и ее отделы очень внимательно следили за соблюдением «идеологической чистоты» в издаваемых книгах, театральных постановках, работах художников и скульпторов. И Александр Николаевич по своим должностям входил в число этих надзирателей. Эпизод с его участием в издании книги Г. К. Жукова случился, когда Яковлев уже был и. о. зав. отделом, то есть на излете 60-х.

А мы вернемся на несколько лет назад.

Итак, учеба в аспирантуре позади, он снова в «обойме», в главном штабе коммунистической партии. Да, должность у него пока прежняя – инструктор, но зато отдел куда более важный, один из ключевых в Центральном комитете – пропаганды и агитации. Сусек, куда его поначалу определили, называется так – сектор массовой агитации. Руководит им Костя Черненко, хороший парень, сибиряк, трудяга, друг Леонида Ильича Брежнева, с которым вместе трудился в Молдавии в начале 50-х. Этот Костя спустя двадцать с лишним лет станет генеральным секретарем – кто бы мог подумать тогда…