Полная версия:

Прошлое время

Вместо суда официального распространен был самосуд. Вора (а именно это преступление чаще других имело место) судили своим судом. Особо не любили конокрадов (чаще всего, это были цыгане).

На деревни приходили разнарядки по раскулачиванию. Однажды, в 1931 году, председатель сельского совета, такой же мужик, сообщил отцу, что его семья у властей на примете. В доме деда тогда жили наш отец Николай Николаевич и его младший брат Александр Николаевич. Один прошел две войны – первую мировую и Гражданскую, второй – красный командир, демобилизован по ранению.

В семьях было в то время четверо детей, две старухи (мать братьев и бабка). Вроде бы при многодетной семье и определенных заслугах перед отечеством опасности раскулачивания быть не должно.

Тем не менее, решили произвести официальный (с составлением соответствующего акта, при участии представителей власти) раздел общего имущества на две части, чтобы войти в разряд середняков. Согласно акту, подлежало разделу: дом старый, двор пристроенный, изба сбоку, четыре сарая, амбар, баня, мякинница, две избушки, овин, конюшня, а также две коровы, одна лошадь, две овцы, шесть куриц, один петух, один поросенок, телега, тарантас, плуг, борона, сани дровни и сани пошевни, а также хомуты, шлея, седелки, два самовара и т. д.

Земля составляла огувенник усадебный, пашня в полях общества на два пая, сенной покос в полях общества тоже на два пая.

При создании колхоза кормилец – конь Ванька – был переведен в общественный скотный двор. Александр

Николаевич (бывший красный командир) избран председателем колхоза имени 14 лет Октября, туда входили три деревни – Якунино, Демино и Бураково. Общих хозяйств в колхозе набралось около пятидесяти.

Колхозу была выделена сельскохозяйственная техника. Прибывшую колонну первых тракторов встречали всем селом, включая грудных младенцев. Трактора эти были для всех прямо-таки чудом.

Старший из братьев – Николай – после демобилизации в 1921 году устроился на железную дорогу.

Каков был быт крестьян в то время? До войны деревни, в общем-то, как-то держались. В каждой семье было много ребятишек, родившихся в промежутке между Гражданской и отечественной войнами. В сравнительно небольшой деревне Якунино было более 50 детей и подростков. Чаще всего дети находились на улице. Игрушек фабричных практически не было. Играли в «лодыжки» (костяшки от ног скота), а весной в лапту, в «лунки», в прятки. Интересна игра с попаданием в деревянный шарик палкой, игра наподобие городков. Водящий бегает за сбитым шариком и ставит снова на место до тех пор, пока не промахнется напарник, который после промаха становился водящим.

Любимым занятием детей и подростков была лапта, где играющие делились на две команды, одна из которых была, так сказать, активной, а другая пассивной. Игрок из «пассивной» команды подбрасывал мяч, «активный» палкой бил по нему в воздухе. В это время «активные» для получения права очередного удара бежали до определенной черты в сторону «пассивных», а кто-то из последних должен был попасть в «активных» мячом. Замечательная игра!

Надо отметить, что жизнь детей и подростков не заключалась только в играх. Трудиться приходилось с детства. Старшие нянчились с малышами, а с наступлением тепла все уходили в лес по грибы и ягоды. Дары природы использовались детьми весьма активно. Сначала по весне из земли появлялись «песты» (хвощ полевой), затем наступала очередь щавеля лугового, березового сока, соснового сока (это не жидкость, а будущий годичный слой дерева, снимавшийся тонкой стальной струной с палочками на концах и употреблявшийся в виде белых сладких лент). Затем шли грибы и ягоды. Родители уходили на работу, а подростки – в лес (взрослым в лес ходить было как-то не принято, только если по грибы в дождливый день). Грибы сушили, солили, бруснику и клюкву замачивали, малину и чернику сушили (в русских печках это очень хорошо получалось). Все эти дары леса были подспорьем в голодноватое то время наряду с огородной продукцией (капустой, морковью, брюквой, свеклой, ну и конечно, картошкой, которая воистину была как второй хлеб). Всё это позволяло выжить, но требовало больших трудов. Если в семье были девушки, то им родители готовили заблаговременно приданое. Невеста должна быть одетой и обутой, должна быть приготовлена постель, включая матрас, одеяла, простыни, наволочки, подушки (после сватания перед свадьбой жених приезжал за постелью). До этого заправленная и снабженная постельным бельем кровать невесты стояла для всеобщего обозрения, а поверх одеяла и покрывала лежали платья и юбки невесты. Было принято ходить к молодой, смотреть, перебирать, пересчитывать это имущество. Родители должны были снабдить молодую сундуком или шкафом, или кроватью. Мужчины в нашей местности были в большинстве мастеровые, столярку делали сами на свой вкус.

Свадьбы летом не играли, а больше к зиме. Женились и выходили замуж кто по любви, а кто через посредника

(сватов, сваху). С влюбленными обоюдно всё было просто: если родители согласны – засылай сватов. Жених приезжал на выездных санках с родителями и сватами. За стопкой водки обсуждали план бракосочетания – день венчания, где праздновать, кому что покупать. Если же жених был не очень завидный да к тому же из большой семьи, то суженую он искал с помощью сватов чаще подальше от своей деревни. Невеста такого жениха чаще всего была либо из бедной семьи, либо в возрасте, либо с изъяном. Ответ сватам мог быть разный – иные женихи за зиму раза по 3–4 засылали сватов в разные деревни.

Сосватанная девица по обычаю «выла», т. е. как бы плакала в голос, расставаясь с родительской семьей, причем расставание с родными, батюшкой и матушкой, с милыми подругами должно было быть длительным, т. к. послушать «вытьё» приходили женщины и девицы со всей округи. Слушая «вытьё», без дела женщины не сидели: кто вязал, кто прял пряжу. Не надо забывать, что каждое хозяйство сеяло лен, в каждой семье был ткацкий станок, чтобы одевать семью. Венчаться к церкви ехали свадебным поездом: впереди шаферы, затем молодые, потом прочие. Заряженные в легкие санки (кошовки) лошади были украшены – в гриву и в хвосты заплетались разноцветные ленты, под дуги прикреплялись колокольчики, на конях была т. н. «выездная» сбруя. (Позднее, когда венчаться было ехать некуда по причине разорения храмов, свадебным поездом ездили в сельсовет – регистрироваться.) После свадьбы молодую «приводили» в семью мужа

(так и говорили, что такая-то приведена, скажем, из Кочеремова или Антипина). Для свекра она теперь становилась снохой (для свекрови – невесткой). Если у мужа был брат, он приходился ей деверем, а сестра мужа – золовкой. Родители мужа называли теперь родителей молодой жены сватом и сватьей, как и те их. Для молодого мужа брат жены становился шурином, сестра жены – свояченицей, а её брат – свояком (свояками считались и женатые на сестрах).

Где могли встретиться молодые люди, чтобы потом идти по жизни рука об руку? В каждой деревне был свой престольный праздник, привязанный к определенному дню, там и можно было повстречать свою судьбу.

В деревне Якунино это было Преображение Христово (Яблочный Спас) 19 августа, в деревне Демино – Ильин день 2 августа и т. д. В этот день в деревне собиралась родня и друзья со всех окрестных сел, приходили в гости самые дальние родственники. Собиралась молодежь со всей округи вечером праздничного дня. Ходили по улице парами или толпой, танцевали в основном под гармонь, реже под балалайку на площадке посреди деревни, где заранее были сделаны скамьи из досок. При этом чаще всего плясали

«русского» или «цыганочку», но особенно в моде была «костромская кадриль», или, как её называли впоследствии —

«семизарядная». Это групповой танец в семь фигур, танцевать одновременно выходили две пары, причем средняя фигура, т. н. «махоня», предполагала парную пляску (две девушки напротив друг дружки или два парня, или парень с девушкой), при этом ещё в процессе, так сказать, переплясов пелись частушки. Ах, какие это были частушки! Иногда споет танцор такую, что от хохота присутствующих галки на деревьях разлетались. Частушки были иногда и вольного содержания, особенно если в круг выходили подвыпившие женщины, озорные и веселые.

Надо сказать, что праздник не всегда проходил мирно – вдруг вспыхивала драка. Местные ребята, жившие на левобережной стороне р. Неи, испытывали какую-то неприязнь к правобережным (и наоборот). Начинали драку обычно младшие возрастом, а потом, как бы в их защиту, подключались старшие. И вот уже трещат колья огородов и в темной деревне – электричества же не было! – слышны были только свист и крики. Милиции в деревнях не было.

Интересно отметить, что часто и родители хулиганов не видели в драке ничего особенного. Одна благообразная старушка как-то говорила: «Что за праздник без драчи. И вспомнить потом нечего».

Зимние праздники отличались от летних. Здесь уже лавочками на лужайке не обойтись, и девушки деревни брали инициативу. Они находили помещение, мыли полы, обеспечивали освещение, скамейки, музыку, наутро наводили порядок. Такое праздничное мероприятие в теплой избе называлось «беседой». В беседе собиралась молодежь, а посмотреть на неё приходили и местные жители. А как ещё развлекаться? Кино, радио или телевизоров ещё не было.

Уже после войны начали привозить киноленты, и все ходили смотреть кино в клуб (или избу-читальню, если не было клуба). Можно после беседы пообсуждать, кто как одет, кто как выглядит, не засиделась ли в девках та или иная красавица. Потенциальным женихам тоже надо было дать оценку. В 30-х годах XX века женщины ещё ходили на беседу с прялками, т. е. пряли пряжу, а между делом пели хором, танцевали. Ребята щепали лучину для освещения (керосин был дорог, керосиновые лампы появились позже, после войны).

Тогда, после войны, основным развлечением было уже кино в клубе, а после него – танцы. Киномеханик приезжал сначала с динамо-машиной – крутили её желающие парни за бесплатный просмотр фильма, а потом с передвижным

«движком», как называли передвижную электростанцию. В процессе фильма ленты часто рвались, движок внезапно переставал работать, что-то в нем ломалось, но тяга к развлечениям была настолько велика, что публика охотно прощала эти недочеты. Лишь иногда в темноте клубного зала раздавался свист и крики: «Сапожники!..» Почему так ругали киномеханика, неизвестно. Фильм заканчивался, скамейки отодвигались от центра зала, и начинались танцы.

В роли носителей культуры, в том числе и танцевальной, выступали часто учительницы местной семилетней школы.

Танцевали уже вальсы, танго, фокстроты, а также молдаванеску, даже бальные танцы, ну и конечно, когда уходили учительницы, – нашу незабываемую костромскую кадриль с частушками. Мамы и бабушки с удовольствием смотрели на всё это, а затем уходили к вящей радости молодежи, которая начинала чувствовать себя гораздо свободней. Парочками шли потом домой, парни провожали девушек куда-нибудь в соседнюю деревню, иногда за несколько километров.

Все знали, кто с кем «гуляет», обычно относились к этому с пониманием, редко вспыхивали драки по сердечным делам.

Да и девушки были достаточно уверены в себе, плясуньи, хохотуньи, пальца в рот не клади, постоять за себя умели, и если выбирали кого из парней, то четко давали это понять другим претендентам.

Дети школьного возраста, конечно же, ходили в школу. Если наши родители заканчивали 1–3 класса церковно-приходской школы в д. Жуково, то наше поколение, как правило, могло уже получить семилетнее, а то и десятилетнее образование. В близлежащих деревнях была на две-три деревни начальная школа (четыре класса), а в семилетнюю школу надо было ходить за 3–4 километра. Хороших дорог, естественно, не было. По проселочной дороге, иногда по жуткой грязи, в резиновых сапогах, брели будущие Ломоносовы, причем в одиночку не ходили – по лесу же надо было двигаться. Давала мамка с собой бутылку молока да хлеба кусок или картошки. Перекусив в школе, после учебы отправлялась команда домой. Дома, если успевали, засветло делали уроки, а нет, так под коптилку писали: «Мама мыла раму…» и другие ученые тексты. Уставали, конечно, но все понимали – надо учиться, неграмотным дороги в жизни нет.

Из начальной школы, будучи уже постарше, дети поступали в семилетнюю или в десятилетнюю, для этого приходилось переезжать в интернат при школе. Жили и на частных квартирах, и в общежитии. Родители привозили на месяц картошки, крупы, давали немножко денег – много-то ни у кого не было, все были одинаково бедны, особенно после войны. Добирались до школы на поезде – вечером в воскресенье уже приходилось собираться, иногда согласно расписанию местного поезда – в ночь уезжать из дома, чтобы к девяти утра быть на уроке.

Подростки начинали работать рано – в леспромхозах, на сезонных работах, на железной дороге – надо было выживать.

ВойнаЕщё не забыты были в наших деревнях первая мировая и Гражданская войны, когда грянула Великая Отечественная.

На нашей маленькой станции (железнодорожном разъезде) Монаково, куда семья Николая Николаевича Смирнова переехала из деревни Якунино в 1938 году, был магазин, где продавалась водка и другие продукты. В день начала войны

(а день был солнечный, светлый) толпы молодых, здоровых мужиков из ближайших деревень осадили магазин. Никто не хотел умирать, но понимали многие, что этот праздник для них – последний. И действительно, Ярославская Коммунистическая дивизия, сформированная из этих людей, необученная и недовооруженная, была брошена вскорости на защиту Москвы. Участь её была трагична, она была разбита. На запросы молодых вдов присылали иногда ответы, что такой-то среди убитых и раненых не числится, такая была мясорубка. Все годные для службы в армии мужчины призывались в армию. Остались только работники МТС (машинно-тракторных станций) и железной дороги.

На войне было смертельно опасно, но в тылу (мы жили в 500 км от Москвы) было тоже несладко. По всей стране – голод. Рабочим-железнодорожникам выдавали хлеба по карточкам по 600 граммов на день, служащим – по 500 граммов, детям и иждивенцам – по 150 г. В деревнях и этого не было. Было трудно родителям, особенно в больших семьях, надо было всех обуть, одеть, накормить, а зарплаты были низкие. Отцу нужно было платить налог: требовалось сдать государству 300 л молока за сезон и 40 кг мяса. Иногда приходилось покупать эти продукты, чтобы расплатиться с государством. Весной и летом для возможности прокормить семью надо было работать в огороде, чтобы вырастить картошку и другие овощи. Правда, размеры огорода ограничивались пятнадцатью сотками, при превышении этой нормы резко увеличивался налог. Как было выжить? Сильно выручала кормилица – корова, но чтобы её содержать, требовалось заготовить на неё сено. Покосы отцу выделялись в полосе отвода рядом с железнодорожным полотном. Травы не хватало, приходилось искать лужайки по кустам в лесу, но и это не допускалось: земля была колхозная или госхозная. Так что сено добывалось, как у нас говорили, «воровски».

А ведь его надо было высушить, привезти к дому – а как? (или принести ношами на большие расстояния). Да не дай бог, если кто донесет властям об этом. Заготовка сена в лесу вообще сопряжена с определенными опасностями. Как-то мать напугал огромный лось-одинец, так что она без памяти прибежала домой.

Огород, сенокос и другая работа – все ложилось, в основном, на плечи отца. Он работал на полторы ставки, был путеобходчиком на железной дороге, уходя в стужу и дождь на дежурство осматривать состояние рельсового пути на своем участке. Наш отец на Отечественной войне не был, имея броню железнодорожника. С него, думается, хватило участия в первой мировой и Гражданской войнах. Но и жизнь в тылу в 1941–1945 годы была чрезвычайно тяжела, особенно для многосемейных родителей. И понятно было всеобщее ликование, когда отец ранним весенним утром пришел домой с известием о победе. Он получил медаль, на которой было выбито: «Наше дело правое, мы победили».

Наш родДворяне, бояре, князья весьма чтят свои родословные, досконально знают своих пращуров. На этой почве в допетровские времена цвел пышным цветом институт местничества – государь должен был должности, привилегии, почести воздавать в соответствии со знатностью подданного. Упраздненное официально ещё при Федоре Алексеевиче местничество долго ещё давало о себе знать, оно имело значение.

Что касается крестьянства, то, как это ни прискорбно, память о предках у крестьян как бы не была востребована, поскольку за крестьянскую «родовитость» ни чинов, ни званий крестьянину не давалось, хоть, может быть, его предки на самого Рюрика работали. К тому же в силу неграмотности крестьян записей о крестьянских предках не велось. Память в лучшем случае хранила деда. Прадед уже представлялся совсем туманно, да это и понятно: в крестьянском деле выдающихся событий не происходит – изо дня в день достаточно однообразный труд, различающийся только в соответствии с временем года. До прадедов ли тут?

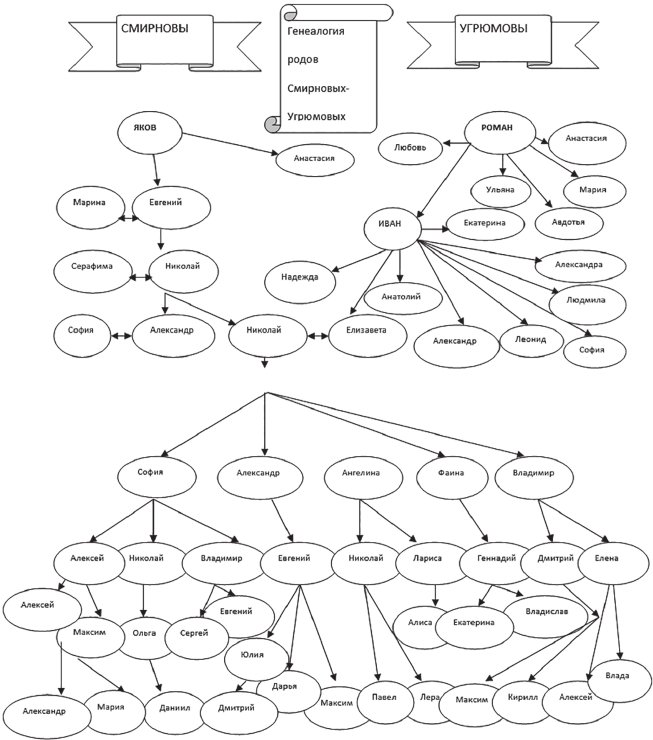

Однако интерес к крестьянской династии есть, в настоящее время он проявляется всё больше: любознательные, грамотные и эрудированные дети и внуки всё чаще задают вопросы о своих предках. И это хорошо, потому что нация имеет право на жизнь, если она хранит память о пращурах своих, о могилах своих предков. По отцовской линии нашим родоначальником был

Яков, предположительно 1830 года рождения. Жил он при крепостном праве, верил в бога, пахал, сеял и плотничал.

Имя его жены не сохранилось. Известно, что он с сыном Евгением в 1880-х годах посреди деревни Якунино Свиньинской волости Галического уезда Костромской губернии построил дом в два этажа. Дом был «наряжен», как у нас говорили, т. е. обшит досками. Окна в наличниках. Сбоку был пристроен ещё один дом, но он назывался светелкой, печки там не было. Далее была боковая избушка величиной с небольшой дом размерами в плане 4,5 на 6 м, где размещалась русская печь внушительных размеров. Сзади дома был пристроен свинарник, а сбоку двора – конюшня. Дом сохранился до 1950-х годов. Возвратимся к истории нашего пращура – Якова

Смирнова. Семейное предание сохранило ужасную историю, которая с ним приключилась. Зимним днем он поехал на лошади, запряженной в сани, в лес по дрова. Смеркалось, а его всё нет. Потом домой пришла лошадь без хозяина. По следам пошли в лес, и нашли Якова лежащим в крови на снегу, а рядом с ним с перерезанным горлом лежала огромная медведица. С затылка и лица пращура была содрана кожа, т. е. снят как бы скальп. Потерпевшего срочно повезли на санях в Галич, затем в Кострому. Всё кончилось для него относительно благополучно, он остался жив. Из его рассказа следовало, что, выбирая в лесу сухое дерево, он провалился в яму, которая оказалась берлогой медведицы. Выскочивший зверь набросился на крестьянина. Его спас нож, висевший в ножнах на поясе. Ножом он и защищался от матерого зверя. Можно только удивляться его мужеству и силе.

В 1940-х годах в семейных архивах ещё можно было видеть его фотографию до этой трагедии – высокого роста, в поддевке, в яловых сапогах, стриженный «под горшок». После него остались сын Евгений и дочь Анастасия, основную часть жизни прожившие после отмены крепостного права. Тем не менее, видимо, эта отмена прошла не быстро, что явилось причиной того, что Анастасия по воле помещика не смогла выйти замуж. Как гласит семейное предание, помещик захотел выдать её замуж в отдаленной деревне в бедную семью, жених же был ленив и неказист видом. Евгений, увидев будущего жениха сестры, упал в ноги помещику со словами: «Что хочешь, делай, барин, а сестру за этого жениха не отдам!» Ответ был краток: «На конюш-

Генеалогическая таблица рода Смирновых-Угрюмовых

ню! Пятьдесят розог!» Так и осталась Анастасия бобылкой.

Жила в семье брата, по сути, прислугой и домработницей.

После отмены крепостного права большое число крестьян пошло в отходничество, т. е. в город на заработки. Крестьяне из наших деревень уезжали, в основном, в Москву или Питер. Среди них был и наш прадед Евгений Яковлевич, который впоследствии становится в Москве хозяином «Столярно-малярного заведения Е. Я. Смирнова со товарищи», как было указано на печати, одно время демонстрировав-шейся в нашей семье. В «Заведении» (видимо, артели) объединились свои же мужики из Якунина, снимая в столице помещение (как говорили, где-то в Зарядье).

Сезон работы отходников обычно длился со второй половины марта до начала ноября (точнее, до Дмитриева дня – 8 ноября). Вся же работа в оставленном мужчинами доме ложилась на плечи женщин, которые весну, лето и осень занимались сельхозработами, воспитывали детей и делали всё для поддержания хозяйства. Хозяйкой в доме оставалась прабабка Марина (1851–1935), которая вела домашнее хозяйство. Вся крестьянская работа с землей оставалась на сестре прадеда Анастасии и жене сына Николая Серафиме.

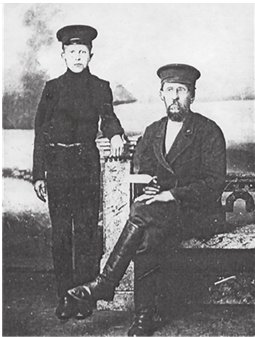

Евгений Яковлевич ежегодно возил с собой в Москву и сына Николая, а потом и внуков Колю и Сашу. Первого, видимо, как участника столярно-малярного заведения, а внуки были отданы в Москве в люди. По характеру прадед был строг и властен, в доме процветал домострой. Например, чтобы народ в доме не болтался без дела, он заставлял выбирать горох из овса. Деньгами безоговорочно распоряжался он, и хотя деньги лежали, говорят, на божнице, никто не смел их без его ведома трогать. Говорят, что, когда внуки начинали чересчур шалить, он только поворачивал голову в сторону висевшего на стене ремешка – и шум затихал. Он скончался в 1930 году, оставаясь до последнего часа хозяином в доме. Будучи уже больным, накинул полушубок, надел шапку, валенки, вышел на улицу, обошел свой дом вокруг, вернулся, разделся, лег в постель и умер.

Его сын, Николай Евгеньевич (1870–1916), скончался раньше него, в возрасте около сорока лет. Жена Серафима Ивановна (1875–1943) – ласковая, добрая женщина, по отзывам, не способная кому-либо причинить боль. Великая труженица. Родила Николаю Коленьку и Сашеньку. Женившись по любви, он в жене души не чаял, и жить в ежегодной разлуке по девять месяцев (будучи отходником), не хотел и не мог. Он звал жену ехать с ним в

Москву, где хотел отделиться от отца и открыть свое дело. Евгений же Яковлевич с женой были категорически против отъезда Серафимы из деревни, боясь, что без такой работницы крестьянское хозяйство в деревне рухнет. Старикам было страшно потерять дом, это было всё же прибежище, поскольку пенсий тогда не было, и лишение хозяйства могло сулить непредсказуемые последствия. Царил, как уже отмечалось, домострой, прадед стоял на своем, Серафима боялась нарушить его волю. Это привело к срыву: видимо,

Евгений Яковлевич с внуком Колей

Николай с горя стал выпивать и уже не мог выправиться. Результатом был его ранний уход из жизни. Наш прадед,

Евгений Яковлевич, при прощании с сыном в скорби говорил: «Что же ты, сынок, вперед отца в могилу поспешил?»

Серафима же Ивановна, или, как её звали внуки, баба Сима, прожила ещё около двадцати лет. За всю свою жизнь эта удивительная женщина, вынянчившая почти всех своих внуков, была самой ласковой и доброй матерью и бабушкой. Никто из внуков от неё не получал не только безобидного шлепка, но и плохого слова. При этом вспоминается, что и её дети – Николай Николаевич и Александр Николаевич – никогда не выражались нецензурно, характерной основной чертой каждого из них была доброта, доброе расположение к ближнему. Многое может мать! Много от неё зависит. Не забудем, что на ней в свое время, в основном, держалось всё крепкое крестьянское хозяйство – дом с многочисленными пристройками, пашня, луга для сенокоса, скот крупный и мелкий.

Отец наш – Николай Николаевич (1896–1952) – был первенцем Николая Евгеньевича и Серафимы Ивановны. Учиться ему довелось только 3 года в церковно-приходской школе в деревне Жуково, которую он окончил с похвальным листом. После школы Евгений Яковлевич забрал его в Москву и отдал в учение на приказчика к небогатому оптовому торговцу изделиями из кожи, как тогда говорили – в мальчики. Видимо, это была работа мальчика на побегушках, да и прислуги по дому. В выходные дни мальчик ходил в церковь, а также в гости к деду Евгению, где тот угощал его, по воспоминаниям отца, ситным (белым) хлебом с колбасой. Он вспоминал, как хозяин специально как бы терял на полу монетки, проверяя его честность – отдаст найденное или нет. Вспоминал, как видел приезд царя в Москву. Император ехал в открытой пролетке с Николаевского (теперь Ленинградского) вокзала. Впереди ехало несколько казаков, старший кричал толпе:

«Разойдись!» и «Посторонись!» Государь, приложив руку к фуражке, кланялся публике налево и направо. Сзади пролетки охраны не было.

В годы первой мировой войны, точнее в 1916 году, отец был призван в царскую армию, где и служил рядовым пехотного полка, где-то на Волыни. В революцию 1917 года армия развалилась, и он вернулся домой в деревню, где его уже не чаяли видеть, т. к. письма не доходили – почта не работала. Надо было где-то трудиться, и в апреле 1918 года отец устроился на железную дорогу. Однако Красная Армия нуждалась в бойцах, и вскорости бывший рядовой царской армии