Полная версия

Полная версияАртиллерия

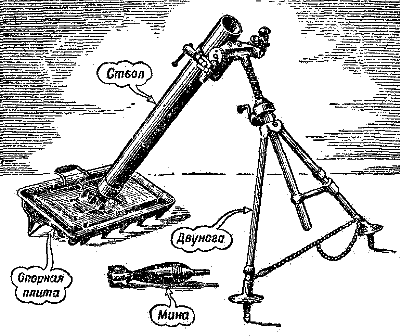

Современные минометы являются грозным оружием ближнего боя.

Так, изображенный на рисунке 146 миномет Стоке-Брандт стреляет минами весом в 6,5 и 3,2 килограмма на расстояния соответственно в 1,5 и 3 километра. Тяжелая мина его дает такое же осколочное и фугасное действие, как 76-миллиметровая граната.

Очень остроумно обеспечивается у этого миномета большая: скорострельность – до 20 выстрелов в минуту – при незначительном весе орудия, всего лишь в 59 килограммов. Миномет не имеет затвора и заряжается с дула, причем заряд (порох) и капсюль-воспламенитель помещаются в полом хвосте мины.

Поэтому заряжающему не надо открывать и закрывать затвор, не надо и спускать курок. Достаточно лишь вложить мину в дуло: падая, мина натыкается капсюлем на жало, укрепленное в дне ствола, порох взрывается, и пороховые газы выбрасывают мину.

Миномет такого типа может оказать большую помощь пехоте в любой боевой обстановке.

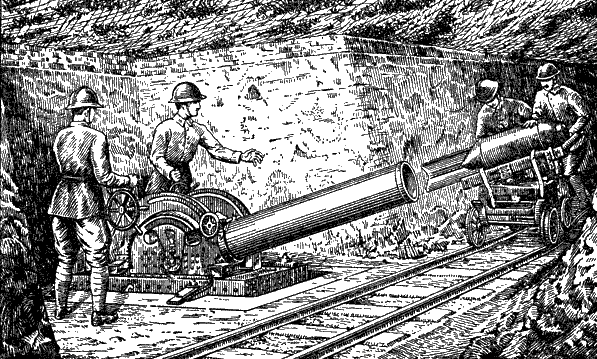

Другое дело – тяжелый миномет, изображенный на рисунке 147. Его мина весит 195 килограммов и, разрываясь, производит громадное разрушение. Дальнобойность этого миномета – 2,3 километра. Но из рисунка ясно видно, что такой миномет можно применять лишь в затяжных боях, когда есть время для устройства узкоколейной железной дороги и специальной укрытой позиции и когда нужно иметь мощные орудия для разрушения особо прочных укреплений противника.

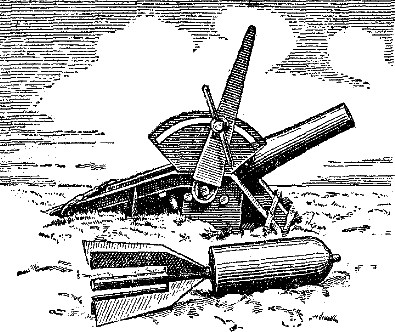

Рис. 145. Русский миномет времен мировой войны

Рис. 146. Современный легкий миномет Стокс-Брандт

Рис. 147. Тяжелый французский миномет калибром 340 миллиметров

Пушка ли «Царь-пушка»?

Таким образом, мы можем, пользуясь одним и тем же количеством металла, получить, по желанию, совсем разные орудия. Они будут одинакового веса, но резко различны по своим свойствам. Мы можем построить либо пушку, либо гаубицу, либо, наконец, мортиру.

Все зависит от того, что нам больше нужно: дальнобойность или могущество снаряда, отлогая или крутая траектория.

Тип того или иного орудия довольно легко определить на-глаз, по одному его виду. Надо только обратить внимание на длину его ствола в калибрах. А еще лучше, кроме того, узнать начальную скорость снаряда этого орудия.

По относительной длине ствола и по скорости снаряда можно будет сказать, к какому «типу относится орудие.

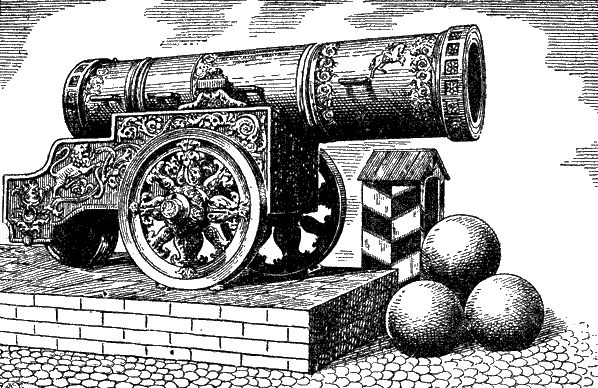

Всем известна, например, знаменитая кремлевская «Царь-пушка» (рис. 148). Посмотрим же, что представляет собой это орудие, к какому типу оно принадлежит.

«Царь-пушка» была отлита еще в 1586 году. Тогда не было деления на пушки, гаубицы и мортиры. Название «Царь» было ей дано, очевидно, за небывалые для того времени размеры.

Калибр этой пушки-89 сантиметров.

Вес ее каменного круглого ядра – 850 килограммов. Лежащие теперь около «Царь-пушки» чугунные ядра, весом около 2 000 килограммов, отлиты гораздо позже ее изготовления, в середине девятнадцатого столетия.

Вес всего орудия – примерно 39 000 килограммов.

Даже для современной артиллерии числа весьма почтенные! Например, самое крупнокалиберное орудие современной артиллерии имеет калибр только 52 сантиметра; снаряд его весит 1400 килограммов. Но снаряд этот несет массу взрывчатого вещества, а снаряды «Царь-пушки» – сплошные.

Какова же длина ствола «Царь-пушки»?

Оказывается, 5 метров 41 сантиметр. Если эту длину разделить на калибр, получим 6,1 калибра.

Меньше 10 калибров! Да ведь это не пушка и даже не гаубица, а мортира! Название «пушка» удержалось за ней по недоразумению. Так вообще в старину в России называли все артиллерийские орудия. Они «пускали» снаряды. Вот от слова «пускать» и произошло название «пушка».

Какова же скорость снаряда этого орудия?

Оказывается, ответить на это не так-то легко: из «Царь-пушки» ни разу не стреляли. Мастер, отливавший пушку, не руководствовался при этой отливке никакими расчетами.

«Царь-пушка» – просто образчик древнего литейного дела.

Рис. 148. «Царь-пушка»

Она никогда не была боевым артиллерийским орудием. Изготовили ее, по всей вероятности, чтобы похвастаться или даже попугать иноземных послов, приезжавших в Москву. Это предположение подтверждается тем, что «Царь-пушка» без лафета долгое время лежала «на рядах у Лобного места», то-есть на Красной площади, в самом многолюдном месте Москвы того времени.

Если попробовать выстрелить из «Царь-пушки», то, как показывают расчеты, она наверняка не выдержит и одного выстрела.

Теперь ни одно орудие так не делается. Прежде чем построить орудие, производят самые точные расчеты: вычисляют давление газов, определяют размеры, тщательно выбирают материал нужного качества. Только после этого строят опытный образец, который проходит длинный ряд предварительных испытаний. И если орудие выдержит их, оно поступает на вооружение в армию.

Поэтому современные орудия при правильном их использовании вполне гарантированы от разрыва.

Точные расчеты дают возможность наиболее правильно использовать имеющийся металл, изготовив из него именно те орудия, какие всего нужнее армии.

Глава восьмая

Где же цель?

Наблюдательный пункт

Прежде чем стрелять из орудия, артиллеристу, очевидно, нужно решить, куда именно будет он стрелять, – нужно отыскать цель.

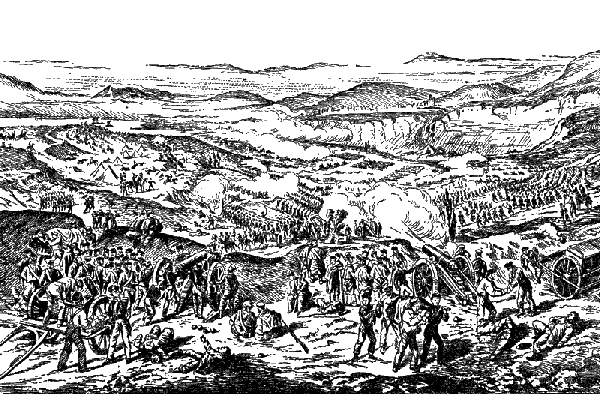

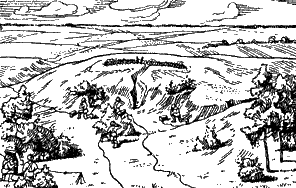

Посмотрите на рисунок 149. Он изображает один из моментов сражения под Инкерманом в 1854 году. Вы видите: поле боя заполнено сплошными массами пехоты, конницы и артиллерии. Здесь, собственно говоря, отыскивать нечего: все цели – как на ладони.

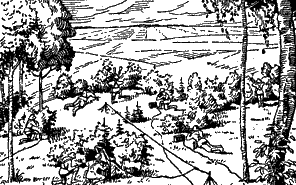

Совсем иную картину представляет собой современное поле боя (рис. 150).

Благодаря огромной дальнобойности ружей, пулеметов и особенно артиллерийских орудий, увеличился прежде всего размер современного поля боя.

Полководцы сражающихся под Инкерманом армий находились на расстоянии всего 2-3 километров друг от друга; со своих наблюдательных пунктов они могли обозревать почти все поле, сражения; в подзорные трубы они могли видеть друг друга.

В современном же бою даже для командира полка обычно нельзя выбрать такого наблюдательного пункта, с которого он мог бы охватить взглядом все расположение своих войск и войск противника.

Рис. 149. 1854 год. Сражение под Инкерманом

Рис. 150. Современное поле боя перед атакой

Возросла не только дальнобойность, возросло в то же время могущество всех видов огня. Губительный и меткий огонь противника заставляет войска рассредоточиваться, пользоваться укрытиями, прятаться в окопах. Расположиться теперь в открытую на поле боя – это значит обречь себя на верную гибель.

Достаточно будет двух примеров.

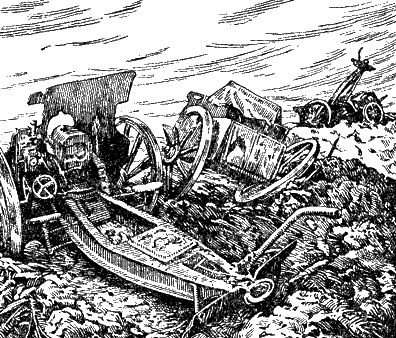

Рис. 151. Что осталось от германской батареи после обстрела ее русской артиллерией

7 сентября 1914 года в бою под Тарнавкой два дивизиона 22-го германского артиллерийского полка неосторожно заняли открытую позицию; они тотчас же были уничтожены огнем русской артиллерии (рис. 151). Рисунок сделан с подлинной фотографии русского артиллериста, запечатлевшего результат огня своей батареи после окончания боя. На рисунке ясно видно действие меткого артиллерийского огня русских по открытой позиции немцев.

25 августа в бою у Равы-Русской при таких же условиях был целиком уничтожен австрийский артиллерийский дивизион.

Применение на войне авиации вынуждает войска укрываться не только от наземного, но еще и от воздушного наблюдения. Здесь на помощь войскам приходит искусство маскировки: оно помогает войскам не только укрываться от взоров противника, но еще и обманывать противника созданием ложных, построенных специально для отвода глаз, окопов, ложных наблюдательных пунктов, ложных огневых позиций артиллерии.

Современное огромное поле боя производит впечатление пустынного…

Рис. 152. НП на холме

Рис. 153. НП на опушке леса

Рис. 154. НП на дереве

Рис. 155. НП на крыше дома

Нужен опытный глаз наблюдателя, чтобы заметить среди этой пустыни то, что таится в ней на самом деле.

Трудно в таких условиях раскрыть секрет расположения противника, обнаружить его огневые средства. Но, как это ни трудно, сделать это необходимо, чтобы артиллерия могла стрелять не наугад, а по правильно выбранным целям, нанося противнику существенный вред.

Розыском целей занимается разведка всех родов войск, и в первую очередь артиллерийская. Разыскивают цели с помощью разнообразных, дополняющих друг друга средств разведки. Из всех этих средств основное – наблюдение за противником со специальных артиллерийских наблюдательных пунктов.

Наблюдательные пункты – это глаза и уши артиллерии.

Ведь основная масса артиллерии ведет огонь, расположившись за разного рода укрытиями: за холмом или в лесу, или за селением. Благодаря этому орудия – огневые позиции артиллерии – спрятаны от глаз противника.

Но из-за этого же люди, обслуживающие орудия, – орудийный расчет – и сами не могут видеть цели. Они посылают тысячи снарядов в лицо врагу, не видя его. Их работа подобна работе кочегара на корабле, который, заботясь о его движении, не знает, что делается на – поверхности моря.

Тот, кто производит выстрел из орудия, не видит обычно целей, по которым ведет огонь. Но зато эти цели видит тот, кто управляет огнем артиллерии, кто направляет ее снаряды в цель.

Обычно он находится не на огневой позиции батареи: оттуда он, так же как и орудийный расчет, ничего не увидел бы. Он находится иногда довольно далеко от орудий. Расстояние не смущает его, так как ему не надо напрягать свой голос для подачи команд; он передает их по телефону или по радио. Он избирает себе такое место, которое позволяет ему видеть возможно большее количество целей. Вот это место и называется наблюдательным пунктом (сокращенно – НП).

Каждая батарея имеет обычно несколько наблюдательных пунктов. Один из этих пунктов занят командиром батареи и поэтому называется командирским. Другой, расположенный впереди, называется передовым.

Для своевременного предупреждения батареи о приближении к ней танков противника вблизи огневой позиции имеется ближний наблюдательный пункт, а в стороне от пункта командира иногда устраивают боковой наблюдательный пункт.

Наблюдательные пункты устраиваются на возвышенных местах (рис. 152), на опушках леса (рис. 153), на высоких деревьях в лесу (рис. 154), на крышах домов (рис. 155) и в других местах, откуда хорошо виден нужный участок местности.

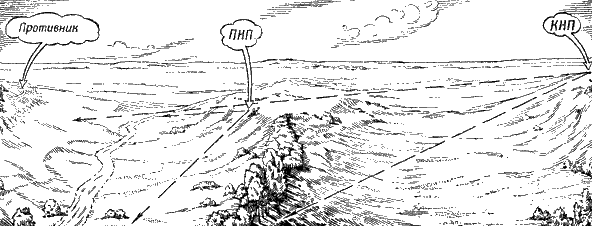

Командирский наблюдательный пункт (КНП) располагается чаще всего в полутора-двух километрах от противника, передовой (ПНП) – ближе к нему (рис. 156).

Рис. 156. Наблюдение ведется совместно с двух наблюдательных пунктов: с командирского и с передового

Каждый артиллерийский командир должен быть умелым наблюдателем, хорошим разведчиком. Но у командира в бою очень много работы. Поэтому в каждой артиллерийской батарее разведкой целей занимается не только сам командир, но еще и специальные разведчики-наблюдатели.

Представьте себе, что одним из таких разведчиков являетесь вы. Вы пришли на наблюдательный пункт. В чем же будет состоять ваша работа, с чего она начнется?

Первое, что вы должны сделать, это – ориентироваться в лежащей перед вами местности.

Вы должны определить направление на стороны горизонта – север, юг, восток, запад: узнать, что вас окружает, название местных предметов, насколько эти предметы удалены от вас, в каком направлении лежит каждый из них, какие из них вам видны и какие скрыты от вашего взора.

Во всем этом поможет вам верный друг артиллериста – карта.

Но на карте, как бы ни была она подробна, даны только крупнейшие предметы, а главное, такие, которые находятся здесь постоянно.

Между, тем, вам, чтобы обнаружить противника, следует обращать внимание как раз на мелкие признаки, на такие предметы, которые внезапно появляются и быстро исчезают.

Следовательно, одного только знания карты недостаточно. Нужно еще неослабное внимание, нужен зоркий глаз.

Бинокль, перископ, стереотруба

Вообще говоря, глаза позволяют человеку видеть на очень большие расстояния, иначе мы не видели бы звезд. Но одно дело– просто увидеть, а другое дело – различить, узнать. Пешехода, например, можно заметить и с расстояния в 11-13 километров. Но на таком далеком расстоянии он будет казаться просто черной точкой. У вас не будет никакой уверенности, что эта точка именно человек, а не что-либо другое. Различить пешехода вы можете только тогда, когда он приблизится к вам на расстояние примерно в 2 километра. Таким же образом всадника можно различить только с расстояния в 3 километра4.

Такова острота зрения человека. Может ли она удовлетворить нас? Конечно, нет.

Ведь современное поле боя имеет в глубину не два-три, а десяток и более километров, и действуют на нем как раз те самые пешеходы и всадники, которые для невооруженного глаза различимы только с очень небольших расстояний. Невооруженный человеческий глаз не может, таким образом, справиться со всеми теми задачами, которые стоят перед ним теперь на войне. На помощь глазу должны притти оптические приборы.

Рис. 157 «Военный» призменный бинокль

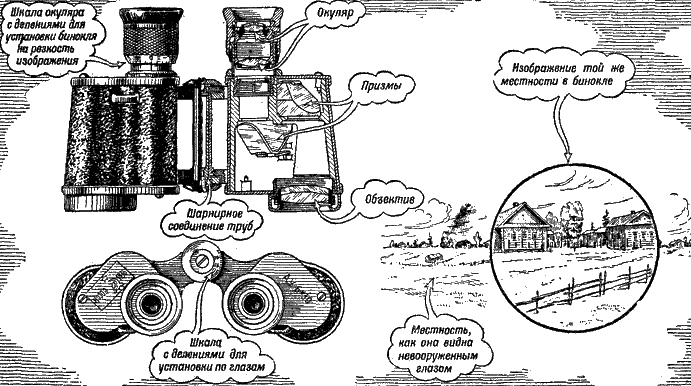

Простейшим из них является бинокль (рис. 157). Но это не тот бинокль, каким обычно пользуются в театре. Военный бинокль – это бинокль призменный, в нем выпрямление изображений производится особого рода призмами (рис. 157). Такое устройство бинокля позволило сделать его более коротким, более легким, а поэтому и более портативным, чем обыкновенный бинокль. Но это еще не все. Небольшая длина призменного бинокля значительно увеличила его поле зрения: наблюдая в военный бинокль, вы охватываете одним взглядом пространство гораздо большее, чем тогда, когда вы смотрите в театральный бинокль. Какое это имеет значение, вы поймете, если взглянете на рисунок 158.

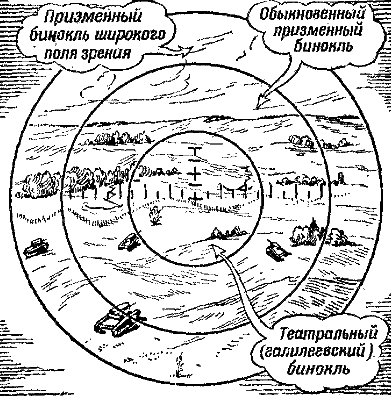

Рис. 158. У «военных» биноклей поле зрения много шире, чем у театрального бинокля

Большее поле зрения позволяет увидеть сразу больший участок местности, большее количество целей. У современного военного бинокля поле зрения доходит до 9 градусов.

Бинокль, который будет у вас в руках на наблюдательном пункте, имеет шестикратное увеличение. Это значит, что бинокль повышает остроту вашего зрения в шесть раз.

Проверьте это на деле. Приложите бинокль к глазам и скажите, как вам в него видно. Что, плохо видно?

Не смущайтесь этим: вы еще не пригнали бинокль по глазам.

Обратите внимание на окулярные трубки (рис. 157). Подвижная их часть может поворачиваться и имеет шкалу с делениями от 0 до плюс 5 в одну сторону и от 0 до минус 5 в другую сторону. А на неподвижной части окулярных трубок имеется черточка (риска), против которой вы установите нужное вам деление. Нуль соответствует вполне нормальному глазу, цифры со знаком минус – близорукому, со знаком плюс – дальнозоркому.

Если вы близоруки, вам нужно окуляр приблизить к объективу, если дальнозорки, – отодвинуть его.

Для пригонки бинокля по глазам выберите на местности какой-нибудь удаленный предмет с резкими очертаниями. Если вы носите очки, снимите их. Наведите в этот предмет пока только один из окуляров бинокля (при этом не закрывайте другого глаза). Поворачивая окулярную трубку, добейтесь наиболее четкого изображения. То же самое проделайте теперь и с другим окуляром – для другого глаза. Проделав это, запомните раз и навсегда установки обеих окулярных трубок, чтобы при пользовании биноклем сразу ставить оба окуляра на деления, соответствующие вашим глазам.

Обратите теперь внимание на шарнирную ось (рис. 157), около которой могут при отжатом зажиме поворачиваться обе трубки бинокля. В верхней ее части тоже имеется шкала с делениями. Эти деления соответствуют различным расстояниям между зрачками глаз. Оказывается, расстояние между глазами у различных людей неодинаково.

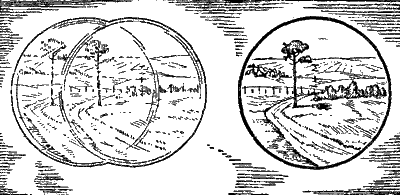

Рис. 159. Сводите трубки бинокля до тех пор, пока он не перестанет «двоить»

Чтобы установить бинокль в соответствии с расстоянием между зрачками ваших глаз, отожмите сначала зажим и раздвиньте трубки бинокля до отказа. После этого, наведя бинокль в удаленный предмет, начинайте постепенно сводить трубки бинокля, пока вместо двух раздельных изображений вы не получите одно (рис. 159), или, другими словами, пока бинокль не перестанет «двоить».

Итак, вы пригнали бинокль по своим глазам и теперь уже не жалуетесь, что в него плохо видно.

Бинокль дает вам возможность заметить противника издалека, он помогает вам вести разведку. В этом его основное достоинство.

Но у бинокля имеются и свои недостатки.

Во-первых, бинокль не закреплен ни на какой опоре. Поэтому длительное наблюдение в бинокль очень утомительно.

Попробуйте непрерывно наблюдать в бинокль хотя бы в течение получаса, и вы на опыте убедитесь, что у вас устанут и глаза, и руки. Если же вы будете наблюдать с передышками, – то опуская, то вновь поднимая бинокль, – вам трудно будет придавать биноклю каждый раз прежнее направление, находить вновь нужный участок местности.

Единственно, что еще смущает вас, – это какие-то черточки и крестики, которые вы видите в поле зрения бинокля. Это – угломерная сетка бинокля. Пока не обращайте на нее внимания, мы познакомимся с ней немного позднее.

Что же дает вам пока бинокль?

Во-вторых, бинокль дает не очень большое увеличение. Бывают часто такие случаи, когда нужно рассмотреть очень далекую цель, и увеличения бинокля для этого не хватает.

И, наконец, в-третьих, чтобы вести наблюдение через бинокль, вы должны высунуться из-за укрытия. Но тем самым вы обнаруживаете себя, даете противнику возможность заметить вас.

Между тем всякая разведка – и артиллерийская в том числе – должна производиться скрытно. Скрытно – это значит: «я противника вижу, а он меня не видит».

Как же добиться того, чтобы можно было вести наблюдение, не высовываясь из-за укрытия?

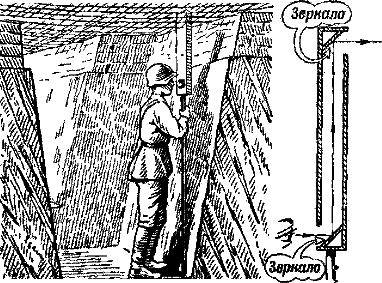

Для этого нужно «видеть» не по прямой, а по ломаной линии. Глаз сам по себе на это неспособен: луч зрения – прямая линия. На помощь глазу опять-таки приходит оптический прибор – перископ.

Рис. 160. Зеркальный перископ

Рис. 161. Призменный перископ

Простейший зеркальный перископ изображен на рисунке 160. В нем имеются два параллельных зеркала, расположенных под некоторым углом к горизонту; вследствие этого в нижнем зеркале видно то, что находится перед верхним. Это позволяет разведчику наблюдать за противником, не обнаруживая себя, не выходя из-за укрытия.

Но у зеркального перископа имеются два крупных недостатка: очень небольшое поле зрения и отсутствие увеличения. Перископ поэтому никак не может заменить бинокль, точно так же как бинокль не может заменить перископ. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Кроме зеркального, в наши дни применяют и оптический (призменный) перископ (рис. 161). Но и он не может полностью удовлетворить артиллеристов, так как наблюдать через него можно лишь одним глазом.

Вот почему, наряду с биноклями, на наблюдательном пункте вы найдете еще и другой, более совершенный оптический прибор – стереотрубу. Стереотруба – это как бы комбинация бинокля с перископом. Она имеет их достоинства и избавлена от их недостатков.

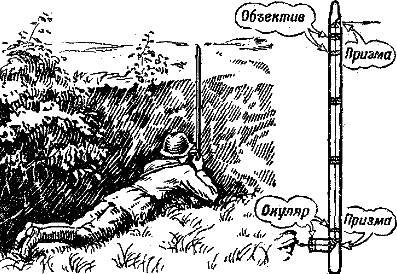

Рис. 162. Как наблюдают в стереотрубу из окопа

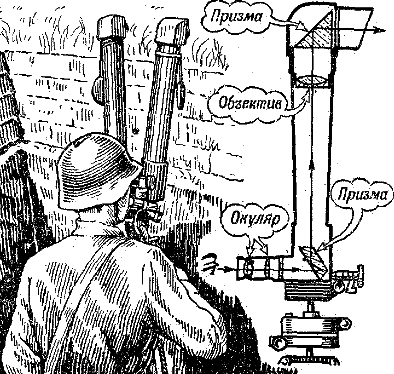

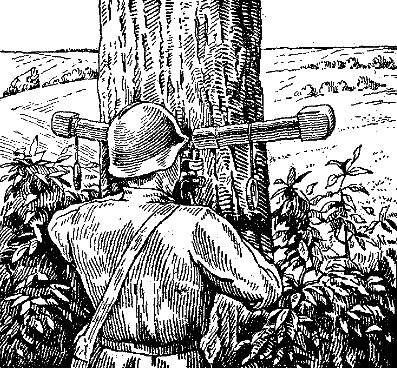

Рис. 163. Стереотруба позволяет наблюдать из-за ствола дерева

Как и у бинокля, в стереотрубе есть объективы, окуляры и призмы (рис. 162). Однако призмы здесь не только выпрямляют изображения, но еще и поворачивают лучи света дважды на 90 градусов и таким образом дают возможность наблюдать из-за укрытия (рис. 162 и 163). Объективы стереотрубы находятся в середине труб (рис. 163), а на концах труб расположены концевые отражательные призмы. Поле зрения у стереотрубы небольшое: всего 5,5 градуса. Зато увеличение стереотрубы десятикратное – почти в два раза больше, чем у обычного артиллерийского бинокля.

Таким образом, стереотруба решает сразу обе задачи: позволяет видеть и различать удаленные предметы и позволяет «видеть по ломаной линии».

Несколько меньшее, чем у бинокля, поле зрения не является в этом случае большим недостатком: тренога позволяет закрепить стереотрубу неподвижно в желаемом направлении, и, при наблюдении за какой-нибудь целью, вам теперь не приходится каждый раз «ловить» ее, как это приходилось делать при наблюдении в бинокль.

Наконец, у стереотрубы, по сравнению с перископом, имеется еще одно преимущество: она стереоскопична. Это значит: при наблюдении через стереотрубу ясно ощущается, какие предметы находятся ближе к вам, какие-дальше от вас: вы видите не плоскую, а рельефную картину, – изображение местности.

Вообще говоря, наши глаза устроены так, что мы обычно непосредственно ощущаем глубину пространства и приблизительное расстояние до предметов, не производя никаких вычислений. Эта способность различать рельефность и удаленность предметов зависит от многих причин, а главным образом, от того, что при рассматривании близкого предмета изображения его в правом глазу и в левом глазу по своему положению на сетчатке и по форме отличаются друг от друга гораздо больше, чем при рассматривании далекого предмета. И чем дальше от нас предмет, тем меньше разница в изображениях его на сетчатках наших глаз. По этой-то разнице мы и судим, сами того не замечая, об удаленности предметов.

Но при рассматривании очень далеких предметов разница между изображениями в правом и левом глазу получается совсем ничтожная – учесть ее уже нельзя. Поэтому за пределами полутора-двух километров человек обычно уже не ощущает глубины, он не видит, что дальше, а что ближе к нему: местность представляется ему в виде плоской картины.

Иначе получилось бы, если бы глаза у нас отстояли друг от друга не на 6-7 сантиметров, как это имеется в действительности, а, скажем, на 60-70 сантиметров: тогда, рассматривая даже сравнительно далекие предметы, мы все же видели бы их каждым глазом иначе, следовательно, в этом случае ощущали бы дальность предметов и их рельефность.

Тут-то и приходит нам на помощь стереотруба.

Объективы или концевые призмы всякого оптического прибора – это как бы глаза человека, пока он смотрит через этот прибор. Расставьте объективы или призмы шире, чем окуляры, и вы этим повысите дальность стереоскопического зрения,

В бинокле соответствующее расположение призм позволило расставить объективы в два раза шире, чем его окуляры; это повысило дальность стереоскопического зрения в два раза.

У стереотрубы же, когда ее трубы сведены (рис. 162), расстояние между концевыми призмами превышает расстояние между окулярами в три раза, а при разведенном положении труб (рис. 163) – в одиннадцать раз. Вот какой большой стереоскопичностью обладает стереотруба!