Полная версия:

Социализм 2.0. Как неизбежность

А теперь я хочу спросить капиталистов, предпринимателей и их научных «агентов». Почему вы «стесняетесь» называть свою предпринимательскую деятельность деятельностью трудовой, особой конкретной разновидностью всеобщечеловеческого труда? Боитесь оказаться в положении кошки, которая «чует, чье мясо съела»? Разве вы в процессе своей пресловутой предпринимательской деятельности не затрачиваете свою жизненную силу, жизненную энергию? Разве вы являетесь нетрудоспособными и нежизнеспособными инвалидами? Разве во время вашей предпринимательской мыслительной и двигательной активности в ваших организмах не происходят процессы преобразования форм энергии, физически и химически абсолютно идентичные процессам, происходящим в организме каждого работающего наемного работника, занимающегося пусть даже грубым физическим трудом? Или вы не биологические организмы, а киборги, питающиеся «темной энергией вселенной»? Тогда почему и зачем вы вообще что-то земное, пищевое потребляете? Разве все конкретные элементы вашей предпринимательской двигательной активности (движения рук, ног, глаз, вообще всего тела, напряжения извилин мозга), например, при разработке вами проекта расширения производства или зарубежных инвестиций не воспроизводят, пусть и с некоторыми незначительными отличиями, аналогичные движения тела конструктора при разработке аванпроекта сложного изделия, или при составлении им руководства по эксплуатации шагающего экскаватора или другой машины?

Разве разработчик двигателя самолета не комбинирует существующие и новые материалы, узлы и агрегаты, технологии их производства, возможно, в еще большей степени, чем это делает предприниматель при комбинировании факторов производства?

Разве мостостроитель рискует в меньшей степени, чем рискует в своей деятельности предприниматель, когда во время испытаний становится под спроектированный им мост? И разве не рискует монтажник-высотник в еще большей степени, когда лазает по высоковольтным мачтам и проводам, реализуя ваши «высоко рисковые» коммерческие проекты? И рискуют эти люди не деньгами, как вы, а своими жизнями, важнее чего в мире, как известно, не существует ничего.

Вот и получается до сих пор в человеческой цивилизации, что присутствие труда в числе факторов производства признают все, якобы, грамотные, члены общества, а в понимании значения и роли труда в создании всех богатств общества все его члены поделились на две принципиально непримиримые части. Вот нам всем, соответственно этим теориям, и практика: теория существования непримиримых классов. Вот нам всем и классовая борьба, социальные революции и гражданские войны.

Я позволю себе далее напомнить следующие известные слова В. И. Ленина:

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов» (Ленин В. И. Три источника и три составных части марксизма (март 1913 г.). – ПСС, 5-е изд., т. 23, с. 47).

И я позволю себе развить эту ленинскую мысль: люди всегда были и будут оставаться жертвами обмана и самообмана в своей социально-экономической жизни, пока они не познают истинные законы создания бесклассового общества.

Тупик теории трудовой стоимости

Самая катастрофическая ошибка марксистской теории трудовой стоимости и марксистско-ленинской политэкономии социалистического общества состоит в том, что Карл Маркс определил категорию «стоимость» продукта труда, продукта производства, товара, как количество затрат труда, затрат рабочей силы, рабочего времени, общественно необходимое для изготовления продукта при общественно нормальных условиях производства, при общественно средней производительности и интенсивности труда.

Карл Маркс писал в «Капитале»:

«Общественно необходимое рабочее время есть то рабочее время, которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости при наличных общественно нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 7. – М.: Политиздат, 1987. – ХХ, 811 с., с. 70).

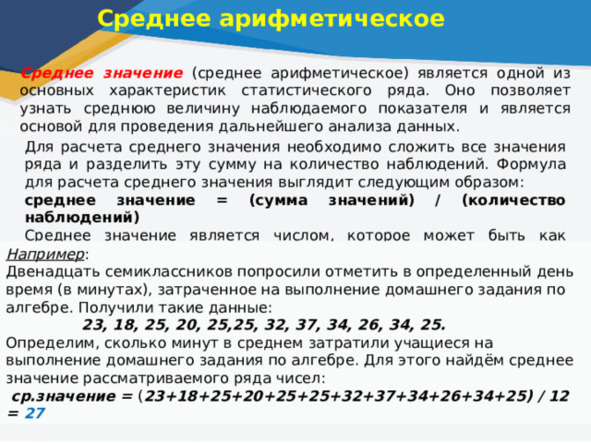

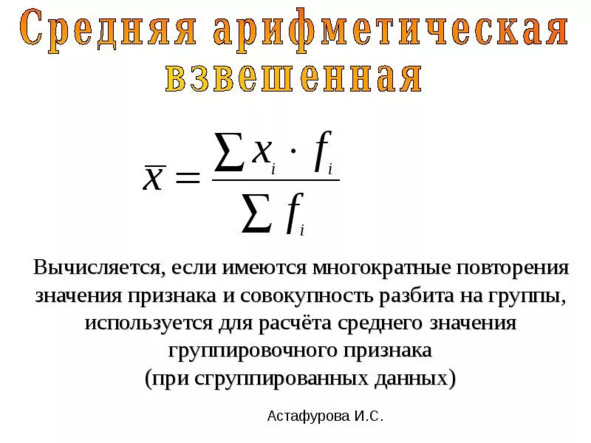

.При этом Маркс «деликатно» умолчал о том, как именно он предлагал вычислять эти самые общественно нормальные и нормально необходимые затраты на практике. Ведь, если в обществе, например и условно, есть только два работника (два предприятия), выпускающие равное количество какого-то продукта, но с разными затратами труда (издержками производства), то какие затраты при этих условиях нужно считать общественно нормальными? Может быть средние? Но царица всех наук – математика – знает средние величины и как средние медианные, и как средние арифметические, и как средневзвешенные (рис. 19, рис. 20, рис. 21).

Рис. 19. Медианная средняя величина

(URL:https://avatars.mds.yandex.net/get-entity_search/4740766/930890482/S600xU_2x)

Рис. 20. Средняя арифметическая и средневзвешенная величины

(URL: https://fsd.multiurok.ru/html/2023/10/24/s_6537c9a242434/img3.jpg)

Рис. 21. Средневзвешенная величина

(URL: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=d5f934b2a887f21a21123cc8c30814a3_l-5234796-images-thumbs&n=13)

Как говорится, почувствуйте разницу. И даже три большие разницы. Но дело даже не в ней. Тупиковость ситуации состоит в том, что для расчета общественно нормальной, по Марксу, (или средней) величины по любой из этих методик неизбежно необходимо знание всех конкретных значений индивидуальных затрат труда. Вот ведь и сам Маркс вынужден был, правда, не часто, писать об этих индивидуальных величинах, как об индивидуальных стоимостях. Например, сразу же после своего «общественно необходимого» и среднего определения стоимости в 1-м томе «Капитала» он писал о количественном различии стоимости продукта ручного ткача и ткача, работающего на паровом ткацком станке.

«Индивидуальная стоимость этого товара теперь ниже его общественной стоимости, т. е. товар стоит меньше рабочего времени, чем огромная масса продуктов того же рода, произведённых при средних общественных условиях» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 7. – М.: Политиздат, 1987. – ХХ, 811 с., c. 296).

Еще чаще Маркс употреблял выражение «индивидуальная стоимость» в 3-м томе «Капитала», в главе 10 «Выравнивание общей нормы прибыли посредством конкуренции. Рыночные цены и рыночные стоимости. Добавочная прибыль». Но как Маркс определил эту индивидуальную категорию? А никак!

Оставаясь в логике Маркса, попробуем сделать это за него, используя еще и правило подстановки из математики. По Марксу получается, что индивидуальная стоимость есть индивидуальные общественно необходимые затраты труда, рабочей силы, рабочего времени. Но как могут быть индивидуальными затраты общественно необходимые, общественно средние? Да никак!

Великий экономист и философ Карл Маркс нарушил элементарную диалектику индивидуального и общественного. Он сначала определил стоимость, как категорию с общественным содержанием, а позднее употреблял словосочетание «индивидуальная стоимость», как категорию с индивидуальным содержанием. Это все равно, как если бы кто-то сначала определил лес, как системную совокупность почвы, растительности и животного мира, а затем стал объяснять, что дерево есть лес (!), не имеющий ни почвы, ни животного мира, и сведенный к индивидуальной единице всей его растительности.

Нормальная же диалектика в вопросе о содержании категории «стоимость» выглядит так. Сначала мы должны определить эту категорию, как категорию индивидуальную, с индивидуальным содержанием. А уже затем из множества разнообразных индивидуальных стоимостей агрегировать любые общностные стоимостные категории: парную стоимость, коллективную стоимость, отраслевую стоимость, региональную стоимость, общественную стоимость и так далее.

Для истинного понимания стоимостных отношений в общественном производстве полезно пояснить причину этого «парадокса Маркса». Его совершенно обоснованно интересовали, главным образом, не конкретные фактические затраты труда каждого индивидуального работника, индивидуального предприятия или их совокупности, обеспечивающие конкретное фактическое общественное производство конкретного продукта. Его, безусловно, и в первую очередь интересовали совокупные общественные затраты труда, обеспечивающие выпуск идеального и оптимального (необходимого и достаточного) количества продукта для удовлетворения всей общественной потребности в этом продукте.

Кроме того, Маркс подстраивал свою теорию под исходную концепцию эквивалентного обмена товаров по их равной стоимости, по равным затратам общественного труда. А регулирующее значение потребностей и спроса на колебание цен товаров относительно издержек их производства он рассматривал значительно позже и в ограниченной степени. Маркс затвердил важнейшее значение для экономической теории трудового содержания основной ее экономической категории, но не разделил это значение на две диалектически единые и противоположные стороны: фактическое трудозатратное и потребностное трудозатратное, трудорезультативное. Маркс вынужден был соединять в одной трудосодержащей категории (стоимость) эти две противоположности процесса и результата труда. Отсюда и печальный результат.

Теория трудовой ценности

В разделе «Труд, как важнейший и единственный активный фактор производства» данной работы будет показано, что труд является не только важнейшим, но и единственным активным фактором производства, образующим стоимость продукта. В разделе «Затраты предпотребления» будет показано, что только труд образует «ценность» продукта, как важнейшую категорию наноэкономики и подлинной политэкономии. Именно эти положения и обусловливают формулирование основной теории наноэкономики, как «теории трудовой ценности».

Труд, как важнейший и единственный активный фактор производства

Из трех традиционных факторов производства (труд, земля и капитал) капитал рассматривался классическими экономистами, как материальные орудия труда и средства производства длительного использования. А земля – как территория, участок суши или водной поверхности, на котором осуществляется хозяйственная деятельность, а не как материал, из которого производятся продукты производства. Ведь, землевладельцы получали земельную ренту, прежде всего, в зависимости от площади их владений, а дифференциальную ренту – не все и не в равном размере, в зависимости от ее плодородия и ископаемых богатств (будущего фактора производства «материал»).

Про фактор же «труд» Карл Маркс писал:

«Процесс труда, как мы изобразили его в простых и абстрактных его моментах, есть целесообразная деятельность для созидания потребительных стоимостей, присвоение данного природой для человеческих потребностей, всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой, вечное естественное условие человеческой жизни, и потому он не зависим от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем ее общественным формам» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 7. – М.: Политиздат, 1987. – ХХ, 811 с.., с. 175).

Труд, в форме собирательной психофизиологической двигательной активности даров природы существовал раньше возникновения всякого производства, а потому существовал до появления у человека и в обществе всякого капитала. Кроме того, даже во время потребления таких даровых продуктов фактора «земля», как, например, потребление кислорода воздуха, каждый человек всегда затрачивал и будет затрачивать свою индивидуальную жизненную (рабочую) силу и энергию для функционирования легких и мышц системы дыхания. Одни только эти обстоятельства человеческой жизни доказывают тот факт, что труд является важнейшим фактором жизни человека и общества.

В разделах «Стоимость продукта труда, товара» и «Затраты предпотребления» будет показано, что труд является единственным фактором производства, образующим новую и добавленную стоимость продукта, новую и добавленную его ценность. Материальные же, вещественные факторы производства (земля, материалы, орудия труда, капитал) имеют стоимость и ценность только постольку, поскольку к их бытию в хозяйственной жизни человека причастен труд. Вещественные факторы производства (земля, материалы, орудия труда, капитал) обладают объективной и субъективной полезностью для человека и общества, являются пассивными носителями стоимости и ценности, но не являются активными образователями своей стоимости и ценности.

Единственным активным образователем стоимости и ценности всех объектов хозяйственной деятельности человека является труд.

Тройственный характер труда

Категорически верным является представление Карла Маркса о двойственном характере труда, как труда в конкретной форме и труда в абстрактной форме. Но оно является не полным и недостаточным, обусловливающим общую ошибочность трудовой теории стоимости.

Труд в конкретной форме есть та сторона процесса трудовой деятельности, которая аккумулирует и представляет весь множественный набор и все безграничные комбинации элементарных внешних и внутренних физиологических актов психофизической двигательной активности человека, сопровождающих его трудовую деятельность. Набор и комбинаторику элементарных и совокупных процессов функционирования жизненных систем человека, движения рабочих органов его тела, реализующих его работоспособность. Конкретный труд отражает его целенаправленный характер. Конкретный труд визуализируется в форме выполнения человеком работы по конкретной специальности и квалификации, с конкретными предметами и орудиями труда в пространстве конкретных, организованных специальным и специфическим образом рабочих мест и в производстве продукта труда в его конкретной форме.

Труд в абстрактной форме есть та сторона процесса трудовой деятельности, которая аккумулирует и представляет всю совокупность энергетических химических процессов, протекающих в организме человека при выполнении всякого конкретного труда и обеспечивающих энергетические предпосылки всеобщей и универсальной работоспособности человека. Абстрактный труд проявляется в преодолении работниками различных сил природы и выполнении физической (механической) и мыслительной работы. Осуществление работником труда в абстрактной форме визуализируется также и через накопление работником разной степени усталости и возникновение потребности в отдыхе и воспроизводстве своей рабочей силы и энергии.

Но эти два противоположных характера труда, две его противоположные диалектические формы, в соответствии с положением философии о единстве формы и содержания, представляют собой и два противоположных содержания единого процесса труда, две его диалектически противоположные сущности. И в сознании трудящегося человека эти сущности постоянно находятся в определенных отношениях. Всякий работающий человек постоянно соотносит свои текущие и суммарные затраты труда в абстрактной форме с текущими и суммарными результатами этих затрат, с приближением предмета труда к его целевому состоянию, как продукта труда. И в этом непрерывном соотнесении затрат и результата проявляется двойственность теперь уже самого абстрактного характера труда.

Всякий работающий человек для достижения обычного типового результата своего конкретного труда стремится минимизировать затраты своего абстрактного труда, минимизировать затраты своей рабочей силы и энергии. Налицо, таким образом, абстрактно-затратное отношение работника к труду, позволяющее говорить об абстрактно-затратной стороне абстрактного труда, об абстрактно-затратном отношении человека к труду, об абстрактно-затратном характере труда.

С другой стороны, всякий работающий человек при понесении обычных, традиционных затрат своего абстрактного труда стремится получить наибольший (наилучший) его результат. Налицо, таким образом, абстрактно-результативное отношение работника к труду, позволяющее говорить об абстрактно-результативной стороне абстрактного труда, об абстрактно-результативном отношении человека к труду, об абстрактно-результативном характере труда.

Именно таким образом марксов двойственный характер процесса труда модифицируется в тройственный его характер в составе конкретного характера труда, абстрактно-затратного характера труда (абстрактно-затратного отношения к труду) и абстрактно-результативного характера труда (абстрактно-результативного отношения к труду).

Стоимость продукта труда, товара

Карл Маркс был категорически прав, когда утверждал, что продукт труда, продукт производства, товар имеет двойственное строение в составе вещественной потребительной стоимости и трудовой стоимости. Добавим, с одной небольшой оговоркой. Как минимум, двойственное строение.

Вещественная, а правильнее говорить шире, материалистическая марксова потребительная стоимость есть вся материальная сущность продукта, весь материалистический, вещественный его состав, структура и форма. Вещественный состав потребительной стоимости полностью определяется составом материалов, образующих продукт. Вещественная структура и форма потребительной стоимости продукта определяется конкретным характером труда, конкретным характером воздействия на предмет труда рабочих органов человека и орудий его труда.

Самым существенным моментом материалистической, вещественной марксовой потребительной стоимости является бесконечное количественное и качественное разнообразие всей этой конкретики, бесконечное разнообразие продуктов труда, бесконечное число отдельных и комплексных свойств и характеристик продуктов труда, удовлетворяющих неограниченно разнообразные человеческих потребности.

Напротив, противоположное разнообразию, всеобщее единство всех потребительных стоимостей состоит в том, что все они являются результатом всеобщечеловеческого труда в абстрактной форме, в форме затраты всеобщечеловеческой трудоспособности, всеобщечеловеческой рабочей силы, рабочей энергии. Ничего другого, более общего, все эти разнообразные материальные потребительные стоимости содержать не могут и не содержат.

Чрезвычайно важно при этом понимать, что всякий работающий сам по себе, в общине или в обществе человек, именно постольку, поскольку он является индивидуальным биологическим организмом, а потому, прежде всего, индивидуальным субъектом труда любой общности людей, постольку он всегда и везде осуществляет затраты своей индивидуальной рабочей силы и рабочей энергии, затраты труда в индивидуальной форме. Он осуществляет индивидуальные затраты своей индивидуальной рабочей силы, индивидуальной рабочей энергии. И никаких общественно необходимых затрат он фактически, биологически и энергетически осуществлять не может и не осуществляет. И эту объективную данность прекрасно осознает, например, каждый отдельный человек из группы людей, переносящих длинную трубу по неровной местности [каждому кажется, что именно он воспринимает основную долю тяжести и старается расслабиться при любой возможности (рис. 22)].

Рис. 22. В. И. Ленин несет бревно на первом субботнике (URL: https://pic.rutubelist.ru/video/0f/e6/0fe6c2ee86cf50bb372040419975e525.jpg)

Как видно на рисунке, и Ильич, и молодой красноармеец в гимнастерке напрягаются в полной мере – поддерживают бревно и плечом, и двумя руками. А вот средний богатырь – только рукой, да и то, только одной, а его плечо, вообще, находится не под бревном, а в стороне от него.

Именно поэтому, и прежде всего в силу индивидуальных особенностей своего организма, своей конкретной работоспособности, при производстве одного и того же продукта все разные люди затрачивают различное количество индивидуальной затраты труда в абстрактной форме, различное количество индивидуальной рабочей энергии. И если мы, соглашаясь с Марксом, признали субстанцией стоимости продукта труда (его потребительной стоимости) затраты рабочей силы, рабочей энергии, то мы должны категорически признать подлинной субстанцией стоимости продукта затраты труда, индивидуальные и фактически понесенные каждым его конкретным изготовителем (производителем), каждым индивидуальным производителем каждой конкретной единицы этого продукта. При том, что при массовом специализированном производстве, затраты на изготовление множества одинаковых продуктов одним и тем же изготовителем, как правило, оказываются равными. Поэтому, стоимость продукта труда есть, прежде всего, его индивидуальная стоимость. А всякие количественные вариации стоимостей разных количеств продуктов, в том числе, произведенных различными производителями, должны исчисляться математическим агрегированием (суммированием) всех индивидуальных стоимостей.

Стоимость, как индивидуальные и фактические затраты рабочей силы и энергии, наличествует всегда и везде, во всех социально-экономических формациях. И во всех социально-экономических формациях есть, прежде всего, индивидуальная себестоимость! Никаких иных стоимостей, кроме фактических себестоимостей, никакой труд никогда и нигде не образует!

Затраты предпотребления

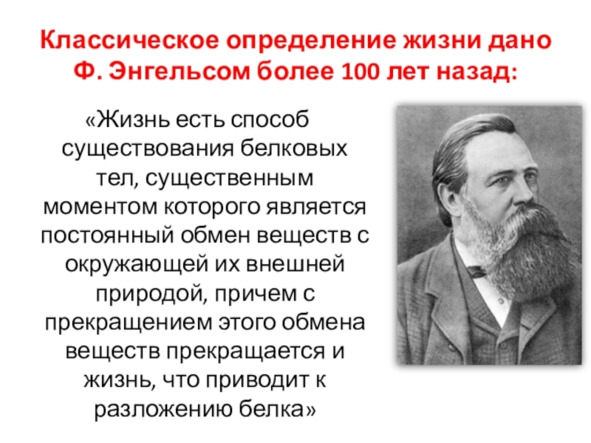

Карл Маркс начал свое экономическое исследование в «Капитале» с анализа товара, как продукта труда, предназначенного не для непосредственного потребления изготовителем, а для обмена на другие продукты. Но он не начал исследование в этом месте именно с анализа вопроса о том, а для чего вообще человек что-либо изготавливает и что-либо на что-то иное обменивает. Но из других его работ и работ Фридриха Энгельса мы знаем, что человек делает это для того, чтобы жить. А существенным (я бы добавил, самым существенным) моментом жизни, как способа существования белковых тел, является обмен белкового тела (и человека) веществом с окружающей природой (рис. 23).

Рис. 23. Ф. Энгельс. Определение жизни

(URL: https://shareslide.ru/img/thumbs/e2efa6f08c891242f0bc62774553343f-800x.jpg)

А обмен веществом, как известно любому школьнику, состоит из двух противоположных, но опять-таки, диалектически связанных процессов: процесса потребления и процесса выделения. Но для того, чтобы человек мог что-то потреблять, он должен это что-то иметь в возможности потребления, он должен обрести это что-то в свое потребление. Понятно, что все это материальное «что-то», подчиняясь законам своего собственного бытия, стремясь сохранять свою целостность и длящуюся сущность своего уникального состояния, всеми возможными физическими и химическими силами природы (физическими, химическими, атомарными и т.д.) сопротивляется этому принудительному превращению их в объекты потребления человека (выделению, дроблению, смешиванию, сжатию и т.д.). Поэтому человек вынужден преодолевать эти всевозможные силы сопротивления природы. А сделать это он может лишь единственным способом – затрачивая свою жизненную силу и жизненную энергию для обретения объектов обмена веществом в свое потребление. Человек вынужден осуществлять затраты (силы и энергии) предпотребления объектов своего потребления, затраты предпотребления. Короче говоря, человек вынужден трудиться.

Живя в своем первородном зверином состоянии сотни и тысячи лет, дикий предок человека все свои затраты предпотребления всех объектов своего потребления и обмена веществом с природой осуществлял в форме затрат собирательства и охоты, что называется голыми руками. И уже тогда он осуществлял эту деятельность и в конкретной, и в абстрактной форме. И уже тогда он образовывал стоимость объектов своего потребления (хотя и не писал о ней экономических трактатов).

Позднее, зверочеловек стал изготавливать и использовать для собирательства и охоты сначала примитивные, а затем все более сложные орудия. А давние и нынешние ученые стали называть такую его предпотребительную деятельность трудом, процессом труда. Оружие и орудия собирательства и охоты – орудиями труда. Объекты потребления – продуктами труда. Затраты труда предпотребления стали называться затратами изготовления, затратами самостоятельного производства продукта. А истинные материалисты и диалектики должны теперь называть эту форму затрат предпотребления объектов потребления индивидуальной стоимостью и себестоимостью изготовления продуктов потребления.