Полная версия:

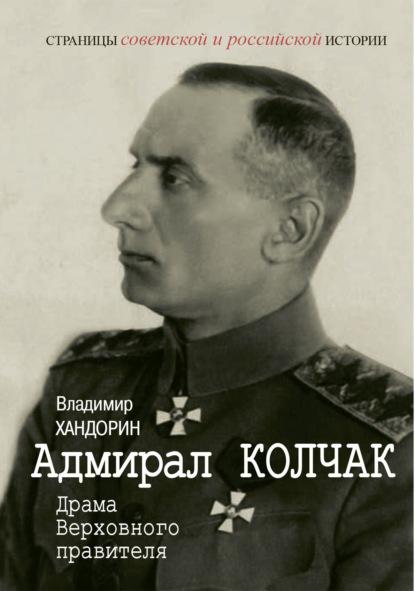

Адмирал Колчак. Драма Верховного правителя

Колчак не только руководил действиями дивизии, но и сам изобретал мины, разрабатывал методы и технику их постановки. После одной только операции по минированию Виндавы (ныне Вентспилс), совершенной ночью, быстро и незаметно для противника, подорвались на русских минах немецкий крейсер и несколько эсминцев[19]. Вот отзыв одного из сослуживцев о поведении Колчака в морских походах: «Щуплый такой, а в деле железобетон какой-то!.. Увидит в море дымок – сразу насторожится и рад, как охотник… Делает свое дело вдали от шумихи. Почти никогда не бывает на берегу, зато берег спокоен»[20].

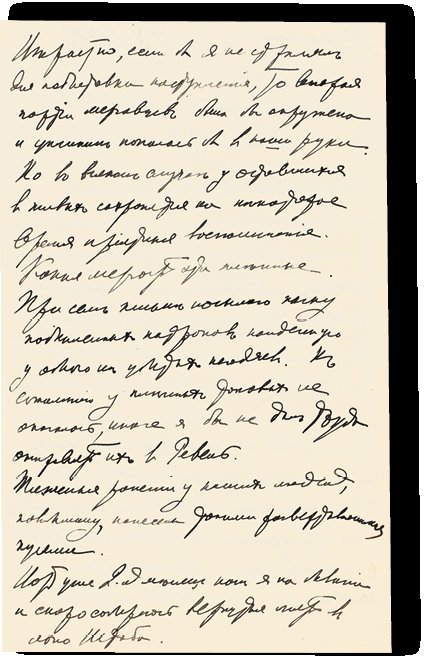

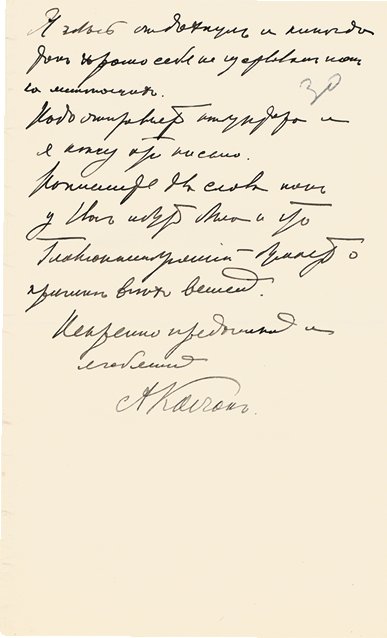

Письмо временно командующего минной дивизией Балтийского флота капитана 1-го ранга А.В. Колчака начальнику Военно-морского управления штаба 6-й армии капитану 2-го ранга В.М. Альтфатеру о пленении отряда противника в ходе десантной операции

14 октября 1915

[РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 49. Л. 29–30]

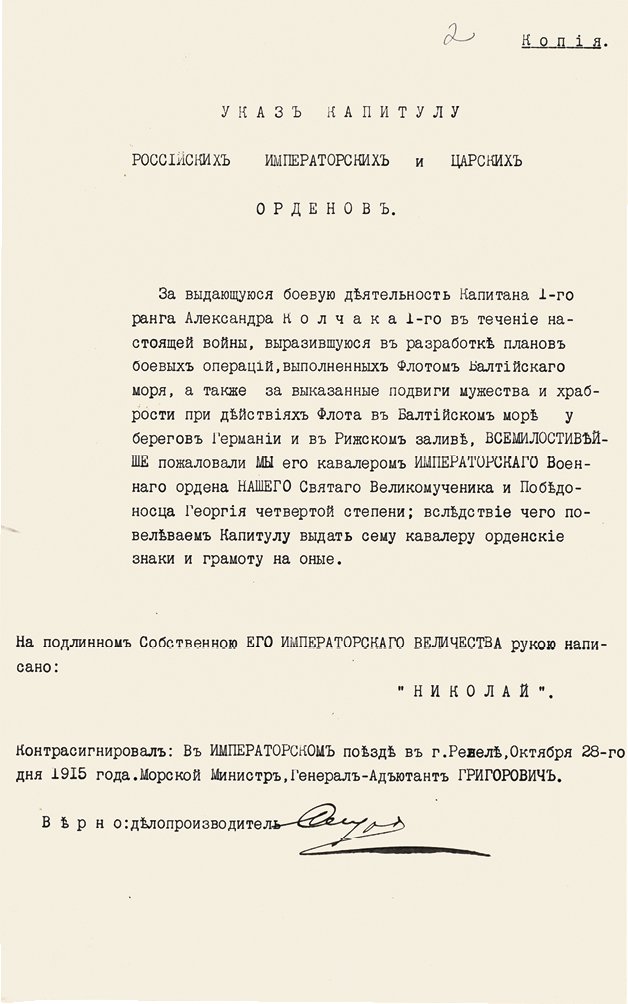

Указ императора Николая II о награждении капитана 1-го ранга А.В. Колчака за боевые заслуги орденом Св. Георгия 4-й степени

28 октября 1915

[РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 4095. Л. 2]

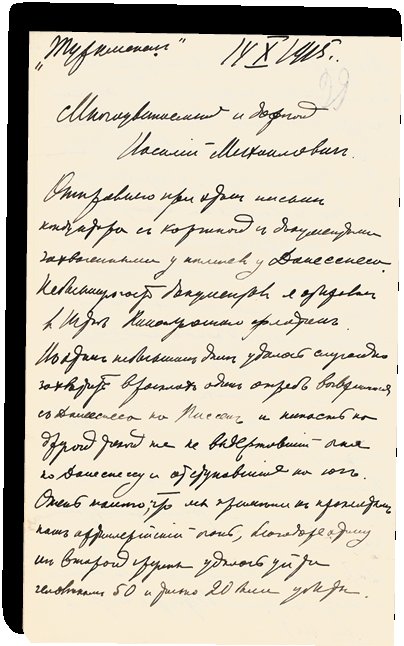

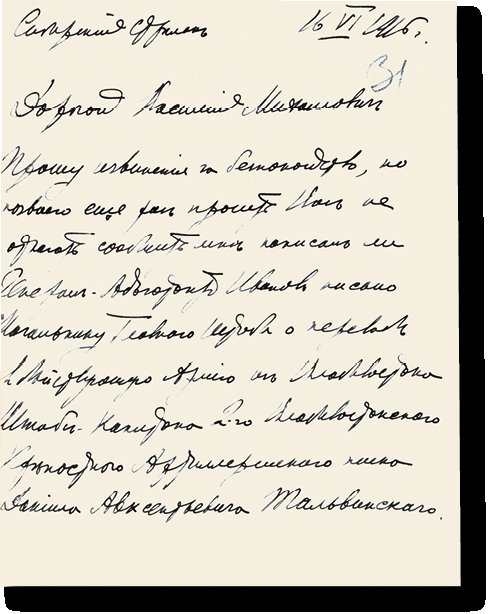

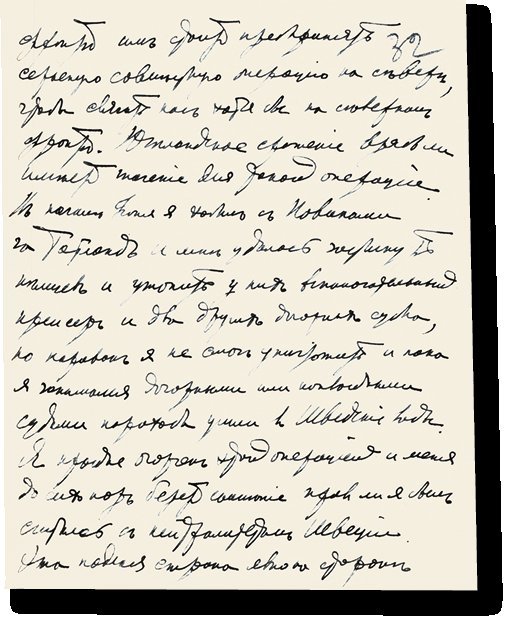

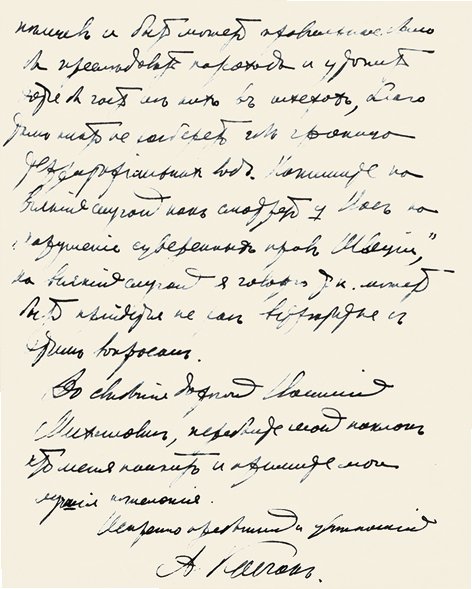

Письмо начальника минной дивизии Балтийского флота контр-адмирала А.В. Колчака флаг-капитану Морского штаба Верховного главнокомандующего капитану 1-го ранга В.М. Альтфатеру о бое с немцами при Готланде

16 июня 1916

[РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 49. Л. 31–32 об.]

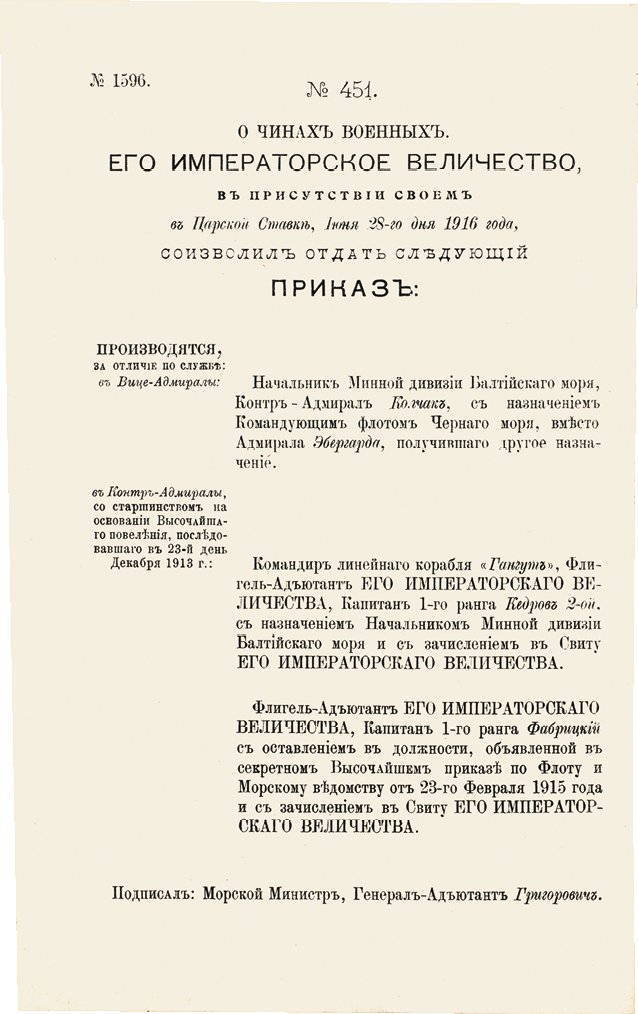

Высочайший приказ о производстве А.В. Колчака в вице-адмиралы и назначении командующим Черноморским флотом

28 июня 1916

[РГАВМФ. Сборник приказов и циркуляров о личном составе флота. Вып. 24. Июль 1916. Л. 329 об.]

Кроме того, по воспоминаниям капитана корпуса корабельных инженеров Вохановского, именно благодаря инициативе Колчака в годы войны на Балтийском флоте было ускорено строительство подводных лодок[21].

Мировая война стала поистине звездным часом для Колчака. Если прежде его продвижение в чинах шло медленно, то в годы войны оно стало стремительным. В апреле 1916 года ему присваивается чин контр-адмирала, а через каких-то два с половиной месяца, в конце июня – чин вице-адмирала и назначение командующим Черноморским флотом (с окладом в 22 тыс. рублей в год и дополнительным морским довольствием). И это – в неполные 42 года. Он оказался самым молодым из командующих флотами воюющих держав в ходе этой войны (даже знаменитый британский адмирал Д. Битти достиг соответствующего статуса лишь в 43 года).

Командующий флотом

Уже после отъезда Колчака на Черное море командующим Балтийским флотом в сентябре 1916 года был назначен вице-адмирал А.И. Непенин. Любопытно, что писал по этому поводу своей жене из могилевской Ставки Николай II: «Адмирал Непенин… друг черноморского Колчака… и обладает такой же сильной волей и способностями»[22].

Черноморский флот насчитывал свыше 40 тыс. офицеров и матросов, около 400 различных судов, включая 8 линкоров (линейных кораблей), 4 крейсера, 24 эсминца, 10 подводных лодок (среди них – первый в мире подводный минный заградитель «Краб»), не считая многочисленных вспомогательных судов[23]. Его главной базой был Севастополь. Одновременно с назначением командующим флотом Колчак получил приказ ехать в Ставку Верховного главнокомандующего для получения инструкций.

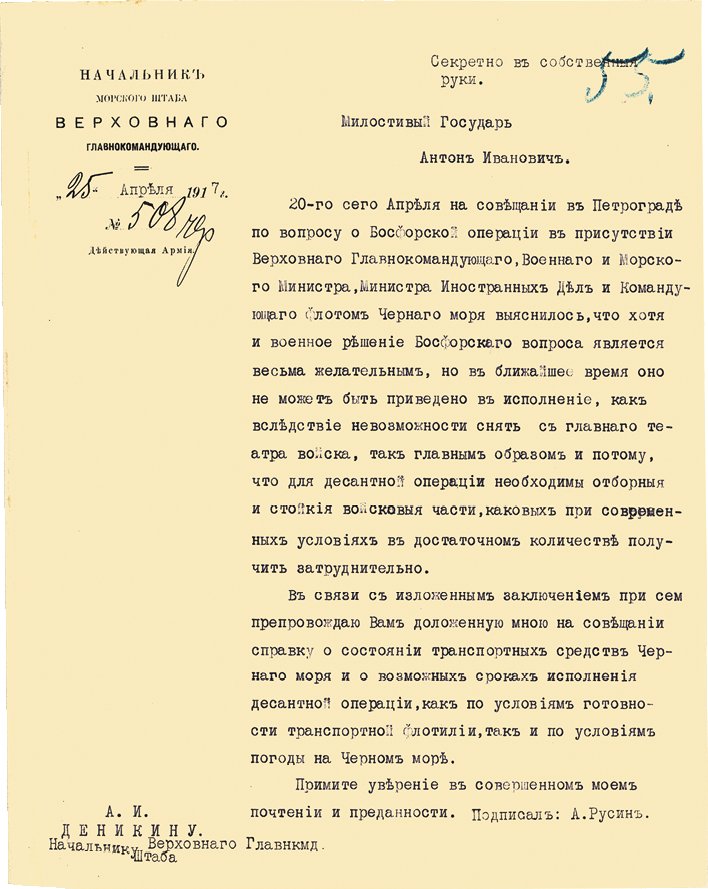

По прибытии в Могилев (Белоруссия), где располагалась Ставка, он явился к фактически возглавлявшему ее начальнику штаба Верховного главнокомандующего генералу М.В. Алексееву – одному из талантливейших генералов русской армии (пост Верховного главнокомандующего формально занимал сам Николай II). Алексеев разъяснил новому командующему запланированные Ставкой для Черноморского флота стратегические задачи. После Алексеева Колчака принял сам государь, в общих чертах подтвердивший указания своего начальника штаба. Основной его задачей ставилась блокада Босфорского пролива с целью подготовки совместно с армией к высадке десанта в самой Турции и захвату Константинополя (Стамбула), бывшего тогда ее столицей, что намечалось на весну 1917 года.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак

1916

[Из открытых источников]

На вопрос Колчака, почему именно его, служившего на Балтике, назначили командующим Черноморским флотом, генерал Алексеев сказал, что это общее мнение: по своим личным качествам он может выполнить операцию успешнее, чем кто-либо другой.

К прибытию Колчака на Черное море наша Кавказская армия, овладев Эрзерумом и Трапезундом, нуждалась в подвозе снаряжения и продовольствия морем из Новороссийска и Батума. Между тем эти порты и морские пути подвергались нападениям турецко-германского флота, с которыми наш флот не справлялся. Надлежало разрешить прежде всего эту проблему. Вместе с тем в перспективе (считалось – недалекой) маячила задача овладения Босфором и Дарданеллами.

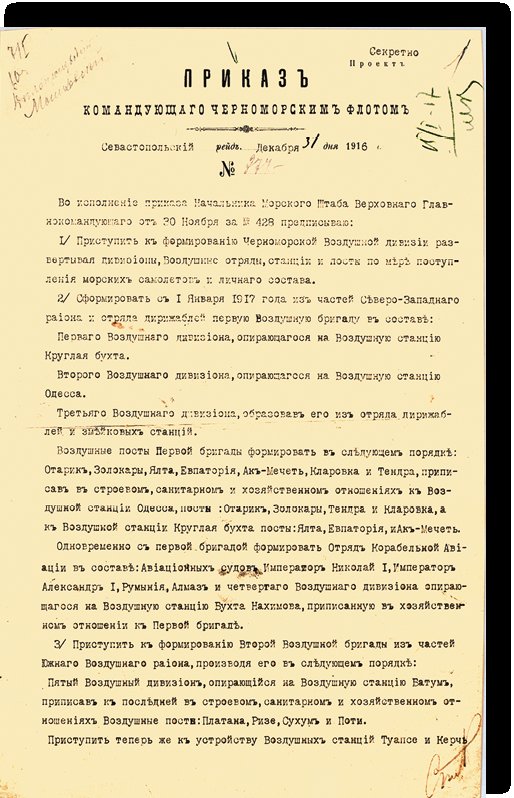

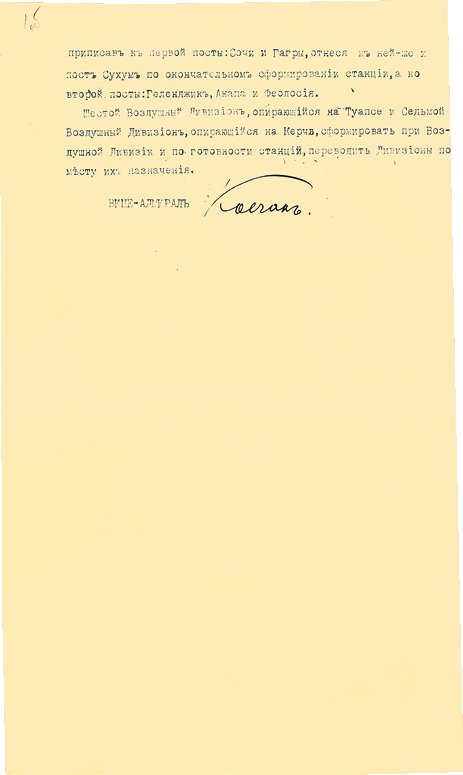

Прибыв в Севастополь из Ставки 6 июля, Колчак принял Черноморский флот от адмирала А.А. Эбергарда. Буквально на следующий день он вывел флот в открытое море в полном составе под своим вымпелом и вслед за этим развернул энергичную деятельность по вытеснению германо-турецкого флота из Черного моря и минированию Босфора. Именно под командованием Колчака к осени 1916 года русский Черноморский флот установил полную блокаду Босфора, Россия добилась абсолютного господства на Черном море[24], и лишь после отставки Колчака летом и осенью 1917 года, в обстановке революционного развала страны, немцы и турки стали осмеливаться вновь прорываться через Босфор в Черное море. Колчак не просто завершил начатое его предшественником минирование Босфора, но буквально завалил его минами[25] (всего было выставлено более 2 тыс. мин). При нем на Черноморском флоте начал впервые формироваться авиационный отряд. За время деятельности на посту командующего Черноморским флотом Колчак был награжден высшими орденами – «звездами» Св. Анны 1-й степени с мечами и Св. Станислава 1-й степени с мечами. Произошедшая в феврале – марте 1917 года революция застала его в разгар подготовки планировавшейся русской Ставкой десантной операции через Босфор на Стамбул (и, породив совершенно другие проблемы, похоронила ее планы…).

При этом можно заметить, что в Первую мировую войну на русском военно-морском театре – как на Балтийском, так и на Чёрном морях – не было крупных морских сражений: на Балтике – ввиду превосходства немецкого флота, против которого русский флот был вынужден вести оборонительные действия, на Чёрном море – наоборот, по причине превосходства русского флота, вынуждавшего к оборонительным действиям противника, уклонявшегося от сражений с нашим флотом.

В целом же Черноморскому флоту сопутствовали большие успехи. Они были достигнуты и в таком сложном и новом деле, как борьба против подводных лодок противника. Имя адмирала Колчака приобрело всероссийскую известность. Особенно активно «пиарила» его (выражаясь современным журналистским жаргоном) популярная петербургская газета умеренно-правого патриотического направления «Новое время», хотя его самого порой раздражала и даже бесила известная склонность репортеров к «жареным сенсациям» и преувеличениям.

Отношение начальника Морского штаба Верховного главнокомандующего адмирала А.И. Русина начальнику штаба Верховного главнокомандующего генерал-лейтенанту А.И. Деникину о причинах отказа от Босфорской операции

25 апреля 1917

[РГАВМФ. Ф. 716. Оп. 1. Д. 250. Л. 55]

Приказ командующего Черноморским флотом вице-адмирала А.В. Колчака о формировании Черноморской воздушной дивизии

31 декабря 1916

[РГАВМФ. Ф. 609. Оп. 1. Д. 963. Л. 1–1 об.]

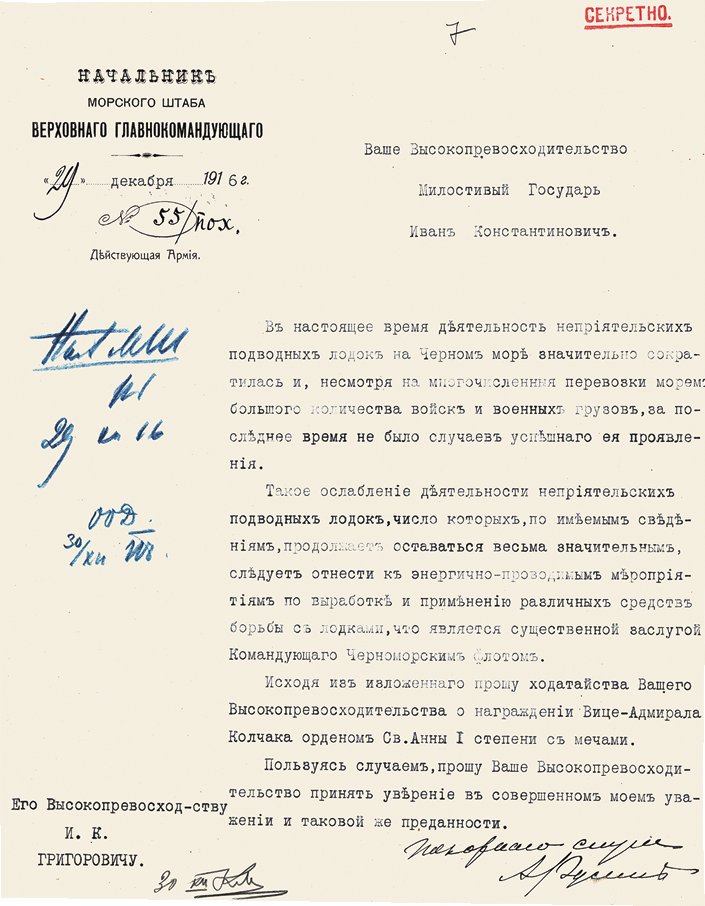

Докладная записка начальника Морского штаба Верховного главнокомандующего адмирала А.И. Русина морскому министру адмиралу И.К. Григоровичу с представлением командующего Черноморским флотом вице-адмирала А.В. Колчака к ордену Св. Анны 1-й степени с мечами

29 декабря 1916

[РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 4099. Л. 7]

Но черноморский период карьеры Колчака был отмечен и отдельными неудачами. Наиболее значительной из них была гибель флагманского линкора «Императрица Мария». Несчастье случилось в октябре 1916 года на Севастопольском рейде в результате пожара под носовой башней. Колчак сам руководил работами по локализации пожара, но спасти корабль не удалось: после очередного взрыва он опрокинулся и затонул. (40 лет спустя на том же самом Севастопольском рейде и при таких же маловыясненных обстоятельствах произошел взрыв флагманского линкора советского флота «Новороссийск»). Колчак был глубоко потрясен случившимся, какое-то время не мог есть и спать. Расследовавшая причины взрыва комиссия так и не пришла к единому мнению (несчастный случай или вражеская диверсия), но ни в коей мере не винила в произошедшем командующего. Вопреки встречающимся в СМИ сплетням о том, что Николай II якобы «не успел отдать под суд Колчака, когда произошла революция», на самом деле император сообщил адмиралу, что «не видит никакой его вины в гибели “Императрицы Марии”, относится к нему по-прежнему и повелевает спокойно продолжать командование»[26].

Но предоставим слово лучшим экспертам в данном вопросе – тогдашним русским адмиралам, современникам Колчака. Вот как оценивал его деятельность на Балтике контр-адмирал М.И. Смирнов: «Можно сказать, что история деятельности Колчака в Балтийском море есть история этого флота во время войны. Каждое боевое предприятие совершалось по планам, им разработанным, в каждую операцию он вкладывал свою душу, каждый офицер и матрос знал, что его ведет Колчак к успехам»[27]. Говоря о деятельности его на посту командующего Черноморским флотом, Смирнов называет Колчака «наиболее энергичным и активным адмиралом русского флота» и свидетельствует: «В течение трех месяцев нами было поставлено более 2 000 мин. Результат превзошел самые смелые ожидания. Неприятель потерял на наших минах 6 подводных лодок, и с середины ноября 1916 года до конца командования флотом адмиралом Колчаком ни одна подводная лодка, ни один неприятельский военный корабль, ни один пароход не выходил из Босфора в море. Подвоз угля в Константинополь из единственного турецкого угольного порта Зунгулдак, расположенного на берегу Чёрного моря, прекратился, и Турецкая империя начала чувствовать угольный голод… Потери наших транспортов за все время командования адмиралом Колчаком состояли в одном пароходе». Далее приводится подборка цитат: «Оценка боевой деятельности адмирала Колчака дана нашими противниками немцами…: “Колчак был молодой и энергичный вождь, сделавший себе имя в Балтийском море. С его назначением деятельность русских миноносцев еще усилилась… Подвоз угля был крайне затруднен. Угольный голод [в Турции] все более давил. Флот (немецко-турецкий. – В. Х.) был принужден прекратить операции… Постановка русскими морскими силами мин перед Босфором производилась мастерски… Можно было только удивляться ловкости и уверенности, с которыми русские сами избегали своих собственных раньше поставленных мин… Пришлось сократить железнодорожное движение, освещение городов, даже выделку снарядов. При таких безнадежных для Турции обстоятельствах начался 1917 год. К лету деятельность русского флота стала заметно ослабевать. Колчак ушел. Россия явно выходила из строя союзников, ее флот умирал. Революция и большевистский переворот его добили”». И заключает от себя: «Его правилом, как активного военного моряка, было нападать на врага, но он всегда умел взвешивать шансы успеха. В войне на море ему неизменно сопутствовало военное счастье, и операции, которые он вел, всегда были успешны. Не случись революции, Колчак водрузил бы русский флаг на Босфоре»[28].

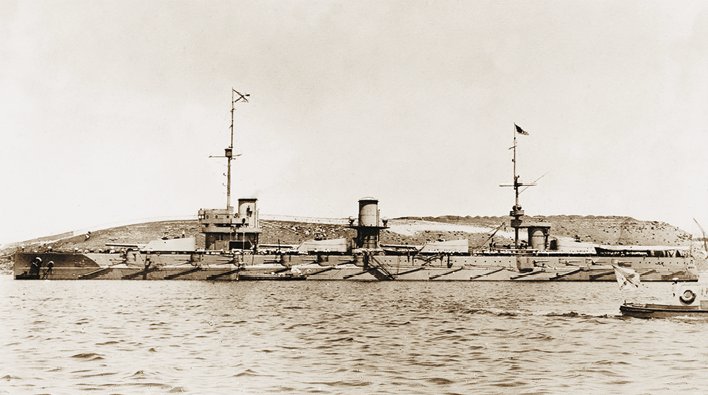

Флагманский линкор Черноморского флота «Императрица Мария»

1916

[Из открытых источников]

Скептики могут сказать: конечно, ведь Смирнов был другом и ближайшим соратником Колчака (флаг-капитаном его штаба, затем начальником штаба, а в годы Гражданской войны – морским министром его правительства), вот и «восхвалял» его. Однако мнение Смирнова подтверждает контр-адмирал А.Д. Бубнов, служивший в тот период в Военно-морском управлении Ставки Верховного главнокомандующего: «Начиная с вступления адмирала А.В. Колчака в командование флотом до июня месяца 1917 года, когда он это командование покинул, ни одно неприятельское судно больше не появлялось на Черном море: весь турецко-германский флот, вернее его остатки, был “закупорен” в Босфоре. С тех пор никто больше не тревожил наших берегов, и нарекания на Черноморский флот прекратились. Установленное вследствие этого полное господство нашего флота на Черном море открывало и обеспечивало широкую возможность крупных наступательных операций… Все это показывает, сколь правильны были оперативные требования, которые верховное командование предъявляло Черноморскому флоту, и сколь целесообразны были решения о смене адмирала А.А. Эбергардта и назначении адмирала А.В. Колчака на его место. Для историка же это может послужить отличным примером влияния личности начальника на войне»[29].

А вот что писал вице-адмирал Д.В. Ненюков: «В Черном море вступление в командование адмирала Колчака вызвало громадное оживление. Энергичный адмирал, которого сразу прозвали железным за его неутомимость, заставил всех кипеть, как в котле»[30].

Предоставим также слово контр-адмиралу В.К. Пилкину, написавшему в эмиграции очерк «Два адмирала» о самых популярных русских адмиралах Первой мировой войны – А.В. Колчаке и М.К. Бахиреве: «В наружности его было что-то орлиное… взгляд был орлиный. Выражение лица было суровое. При этом неожиданно, удивительно приятная, мягкая веселая улыбка.

…Колчак был воином… Он не был спокойным и хладнокровным, как Бахирев. Большой недостаток в военном человеке. Но у него были качества, которых не было у Бахирева: была инициатива, была смелость замысла. Колчаком был задуман и приведен в исполнение ряд смелых и опасных операций, в которых он принимал почти всегда личное непосредственное участие. Немцы не хотели верить, что русские моряки на старых калошах – судах, принимавших участие еще в японской войне, современники которых у немцев давно уже стояли блокшивами в их портах, если не были разобраны – осмеливались в зимние ночи, пробиваясь через лед, выходить в море и под самыми неприятельскими берегами, на немецких путях сообщения ставить мины, на которых один за другим взрывались суда неприятеля. Во всех этих походах Колчак обнаруживал упорство и настойчивость в достижении поставленной цели… Доблесть Колчака не нуждалась в рекламе.

Волна недаром выносила Колчака все выше и выше, сперва командующим Черноморским флотом, потом Верховным правителем»[31].

При этом Пилкин совсем не идеализирует Колчака (в отличие от его друга Смирнова), признает и его недостатки: «Он был бешено вспыльчив… Репутация жестокости прилипла к Колчаку. “Александр Васильевич, – писал ему адмирал Непенин, – ты опять задумал какую-то операцию. Вспомни, какие праздничные дни стоят! Крови захотелось? Так я пришлю тебе барана, зарежь его на шканцах”… Но из песни слова не выкинешь, и Колчак не поднял, после потопления неприятеля, плававших и цеплявшихся за его миноносец немцев»[32].

И даже контр-адмирал С.Н. Тимирёв, муж возлюбленной Колчака Анны Тимиревой, служивший с ним на Балтийском флоте, признавал, что Колчак «обладал изумительной способностью составлять самые неожиданные и всегда остроумные, а подчас и гениальные планы операций»[33].

Наконец, предоставим слово противнику – немецкому контр-адмиралу: «Постановка минных заграждений у Босфора и Варны русскими морскими силами летом и осенью 1916 года явилась операцией во всех отношениях замечательной. По приблизительному подсчету ими было поставлено от 1 800 до 2 000 мин заграждения. Для выполнения этого задания они пользовались многими ночами, потому что лишь ночью им можно было приближаться к берегу. Их линии заграждений тянулись до самого очертания побережья вплотную к берегу и новые ставились так близко от прежде поставленных, что ловкость, отчетливость и уверенность, с которой русские избегали своих же, на малую глубину ранее поставленных мин, поистине достойна удивления»[34].

Разумеется, Колчак как личность и флотоводец импонировал далеко не всем. Из донесения его сослуживца А. Саковича: «Колчак… абсолютно не признает системы там, где без нее не обойтись, оттого, что он слишком впечатлителен и нервен, оттого, что он совершенно не знает людской психологии. Его рассеянность, легкомыслие и совершенно неприличное состояние нервов дают богатейший материал для всевозможных анекдотов»[35].

Но, думается, свидетельства пяти заслуженных русских и одного немецкого адмиралов, профессионалов крупного калибра и современников Колчака, «весят» несравненно больше, чем выпады единичных завистников, не говоря о сплетнях современных политически ангажированных злопыхателей. И неужели брошенный муж Тимирев, чья жена ушла от него в дальнейшем к Колчаку, имел больше оснований высоко оценивать его, чем они?

Между женой и возлюбленной

В эту войну начался легендарный роман адмирала с Анной Васильевной Тимиревой, имевший трагическую развязку зимой 1920 года в заснеженной Сибири. Они познакомились в 1914 году в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки – столица Финляндии), который был тогда главной базой русского Балтийского флота. Красивая и обаятельная, умная и образованная молодая женщина, жена морского офицера (в дальнейшем – контр-адмирала) С.Н. Тимирева, дочь известного пианиста и дирижера, директора Московской консерватории В.И. Сафонова, была почти на 20 лет моложе Колчака. Вопреки расхожей легенде, Сергей Тимирев не был ни другом, ни подчиненным Колчака, а обычным знакомым по Балтийскому флоту – более того, вместе они никогда не служили (и, к стыду современных ханжей, контр-адмирал С.Н. Тимирев никогда не опускался до попытки как-то отомстить Колчаку и, как мы уже видели, в мемуарах имел мужество признать его достоинства как флотоводца).

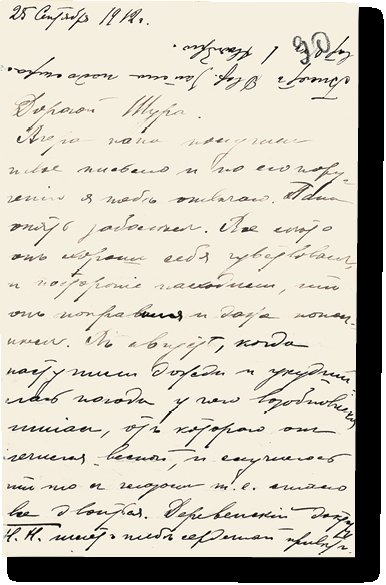

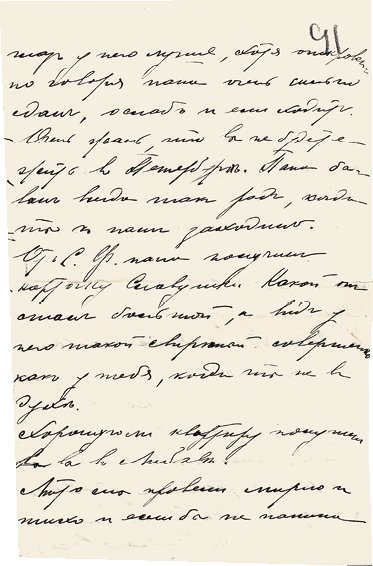

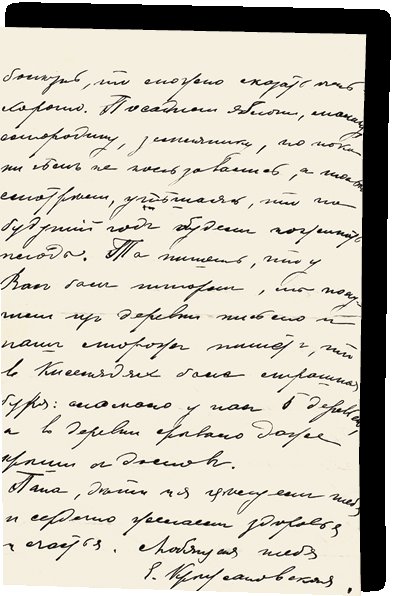

Письмо сестры А.В. Колчака Е.В. Крыжановской брату

25 сентября 1912

[РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 58. Л. 90–91 об.]

К тому моменту отношения адмирала с женой были уже достаточно сложными. Хотя он по инерции обращается к ней в письмах «Милая, дорогая, обожаемая моя Сонечка», а иногда с юмором «Моя милая адмиральша», и охотно делится впечатлениями о службе и о войне, в ряде писем военных лет все же сквозит раздражение. В частности, он постоянно упрекает жену в беспечности и расточительности: «Ты не умеешь обращаться с деньгами»[36]; «Я не могу вверять тебе свои сбережения, как это мне ни неприятно, но твое полное непонимание и неумение обращаться с деньгами составляет мое несчастье»[37]; «Я утратил всякую веру и не могу доверить тебе свои деньги, как бы я сам этого не хотел. Прошу не обижаться, т. к. ты сама знаешь, что я прав. Я высылаю все, что получаю, и забочусь, чтобы что-нибудь оставалось, и требую, чтобы ты жила по средствам, и знаю, что большинство живет на меньшие средства и как это неприятно для тебя»[38]; «Не скрываю негодование, что ты не могла найти время за истечение 10 дней, чтобы сообщить мне о здоровье Славушки»[39]. Местами посмеивается над ее ревностью: «Прежде всего о “моих” (!!?) дамах, кои меня не доведут до добра (siс). Позволю спросить, кто эти дамы, да еще ведущие меня к чему-то недоброму?»[40] Местами и шутит (в хорошем настроении), а в целом – в меру оживленная, в меру ворчливая переписка супругов-ровесников, давно женатых и очень разных по характеру и интересам. В основном их связывали привычка и дети, прежде всего родившийся в 1910 году сын Ростислав («Славушок»). Дочери Татьяна и Маргарита умерли в младенческом возрасте от болезней. По воспоминаниям жены адмирала, после смерти первой дочки Татьяны, нежно любимой им, Колчак мрачно сказал: «Когда я сдохну, положите меня рядом с ней»[41]. Сама Софья Федоровна позднее вспоминала об их семейных отношениях так: «Мы шли рука об руку, хотя и не в ногу, т. к. люди мы были разные»[42]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Хандорин В.Г. Адмирал Колчак: правда и мифы. Томск, 2007; Он же. Идейно-политическая эволюция либерализма в Сибири периода революции и Гражданской войны. Томск, 2010; Кирмель Н.С., Хандорин В.Г. Карающий меч адмирала Колчака. М., 2015; Хандорин В.Г. Национальная идея и адмирал Колчак. М., 2017; Он же. Мифы и факты о Верховном правителе России. М., 2019.

2

Далее все даты до 1 февраля 1918 г. – по старому стилю. Кстати, в протоколе допроса Колчака годом его рождения ошибочно указан 1873 (видимо, ошибка стенографистки). Отсюда эта неверная дата перекочевала в ряд изданий.

3

Цывинский Г.Ф. 50 лет в императорском флоте. Рига, б/г. С. 160.

4

Зырянов П.Н. Адмирал Колчак, Верховный правитель России. М., 2012. С. 149.

5

Там же. С. 96–97.

6

Колчак С.Ф. Воспоминания // Абраменко Л.В. История семьи адмирала А.В. Колчака во Франции. Колчак С.Ф. Воспоминания. Стихи. М., 2020. С. 274.

7

Краснов В.Г. Колчак. И жизнь, и смерть за Россию. М., 2000. С. 106.

8

Зырянов П.Н. Указ. соч. С. 171.

9

Колчак А.В. Лед Карского и Сибирского морей. СПб., 1909.

10

Плотников И.Ф. А.В. Колчак: жизнь и деятельность. М., 2002. С. 45.

11

Допрос Колчака // Колчак А.В. – последние дни жизни / Сост. Г.В. Егоров. Барнаул, 1991. С. 74.

12

Там же. С. 75–76.

13

Колчак А.В. Какой нужен флот России? // Военно-морская идея России. Духовное наследие Императорского флота. М., 1999. С. 144.

14

Савич Н.В. Три встречи (А.В. Колчак и Государственная дума) // Архив русской революции. Кн. 5. Т. 10. М., 1991. С. 170–171.

15

Колчак А.В. – последние дни жизни… С. 78–79.

16

Плотников И.Ф. Указ. соч. С. 48–49.

17

Зайончковский А.М. Мировая война 1914–1918 гг. М., 1924.

18

Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны: биографический справочник / Сост. И.В. Купцов, А.М. Буяков, В.Л. Юшко. М., 2011. С. 264.

19

Плотников И.Ф. Указ. соч. С. 58.

20

Там же.

21

Военный сборник общества ревнителей военных знаний. Белград, 1924. Кн. 5. С. 331.

22

Письмо Николая II императрице Александре Фёдоровне от 7 сентября 1916 // Платонов О.А. Николай II в секретной переписке. М., 2005. С. 585.