Полная версия:

Классическая психиатрия: истины и заблуждения

Однако даже до середины XIX века в заведениях для умалишенных до реформирования обычны были избиения, в ходу были палки и плети; узники этих заведений зачастую голодали и погибали от истощения. Широко использовалась «механизированная терапия» психозов – целый ряд механических приспособлений, по сути, представлявших собой пытки: смирительный стул, смирительная кровать, вращательная машина, «мешок». В качестве методов лечения применялись также жгучие втирания, прижигание каленым железом, «тошнотная терапия», специальные водолечебные приемы (внезапное погружение в холодную воду, ледяной душ и пр.).

Большинство пациентов домов умалишенных жили в условиях не менее тяжелых, чем прежде: переполненные и плохо отапливаемые палаты, хроническое голодание, грязь и сырость, использование цепей и наручников, практика приковывания больных к койкам на длительный срок ради удобства персонала. В 1808 году немецкий врач Иоганн Христиан Рейль, который ввел термин «психиатрия», писал: «Мы запираем этих несчастных созданий, словно преступников в сумасшедшие дома, в эти вымершие тюрьмы за городскими воротами, где в глухих расщелинах поселились совы…и оставляем их там загнивать в собственных нечистотах».

Реформа «нестеснения» Дж. Конолли привела к преобразованиям, которые начались со строгих ограничений в использовании мер стеснения: горячечная рубашка, наручники, камзол и ремни применялись в больницах этих городов теперь лишь в крайних случаях. Система Конолли значительно повлияла на практику психиатрических учреждений в Европе. В 60-70-е годы XIX века система нестеснения (отказ от связывания и использования смирительных рубашек) получает распространение в Германии, Швейцарии и Нидерландах.

Однако большинство крупных государственных учреждений в европейских странах не могли внедрить успешный опыт первых сторонников нравственного отношения к пациентам. Финансовые ограничения, большая численность пациентов и отсутствие альтернатив существующим формам оказания помощи привели к быстрому преобразованию государственных психиатрических лечебниц в учреждения закрытого типа. К концу XIX- началу XX ст. движение за гуманизацию психиатрии пришло упадок. Государственные психиатрические больницы могли обеспечить лишь скромное содержание пациентов и самое неэффективное лечение, и с каждым годом эти больницы все больше переполнялись. Вплоть до середины XX века патерналистская модель психиатрической помощи преобладала во всем мире, и недобровольная госпитализация подавляющей части душевнобольных считалась общепринятой социальной нормой.

Признание безумия медицинским фактом повлекло за собой тотальную медикализацию безумия, создание своей науки, специалистов, институции, правил, стандартов, классификаций и т.п., присвоение безумию статуса душевной болезни в ее медицинском значении. Появление термина «психиатрия» трансформировало безумие в конкретные болезни.

Медицинский подход к безумию – яркая демонстрация отказа от рассмотрения безумия как специфической «антропологической» реальности. В то же время, этот подход, реализовавшийся в естественнонаучном, клиническом направлении оказался достаточно уязвимым с точки зрения достоверности полученных результатов. Трансформация безумия (как преимущественно социального понятия) в понятие «психическая болезнь» обеспечила принадлежность психических нарушений исключительно к медицинской проблематике и способствовала появлению большого количества противоречий и дилемм. Одним из таких противоречий явилась невозможность однозначного определения сущности психических заболеваний.

Процесс формирования психиатрического пространства включал две основные тенденции, сохраняющиеся и в настоящее время – тенденцию медикализации и тенденцию госпитализации (всеобщего интернирования больных) при второстепенном значении амбулаторного сектора. Психиатрическая помощь при этом становилась более контролируемой и имела под собой, по мнению Р. Кастеля, следующие основания:

требование изолировать безумца от внешнего мира, от тех факторов, которые вызвали и усугубляли болезнь. Такое оправдание изоляции способствовало ее терапевтической трактовке, и госпитализация стала основной терапевтической стратегией, аннулировав ранее предлагавшиеся де-госпитальные меры помощи;

конституирование порядка психиатрической лечебницы как совокупности пространств, режима, специфической деятельности, иерархии и структуры, которые определяли повседневную жизнь пациента, и правила, по которым она проходила. Безумец изымался из внешнего мира и погружался в искусственную реальность, как ее называет Кастель, «социальную лабораторию, в которой все человеческое существование могло быть запрограммировано»;

врач нес порядок рациональности, которому должен был подчиниться пациент, выражением этого подчинения стало моральное лечение.

Безумие не просто окружается медицинской практикой, а посредством конституирования медицинской институции и медицинского пространства в целом происходит очерчивание нового юридического, социального и гражданского статуса безумца и основных тенденций зарождающейся госпитальной психиатрии.

Все последующие преобразования в социальном и медицинском пространстве психиатрии, ее внутреннее реструктурирование осуществлялось путем принципиального эволюционного перераспределения властных связей внутри системы. Р. Кастель – специалист в области психиатрической эпистемологии, считает, что современная психиатрия с ее более гуманными теориями и либеральными методами всего лишь продолжение той психиатрии, которая сформировалась в середине XIX века, все ее элементы имеют свои аналоги в истории, и суть таких, казалось бы, противоположных элементов едина. Больничные оковы и смирительные рубашки оборачиваются практикой открытых дверей и диспансерным учетом, изоляция – лечением в повседневном стигматизирующем окружении, дуализм нормального и патологического – зыбкостью современных психопатологических категорий, авторитаризм, патернализм и директивность – терпимостью, принятием и внимательностью, но настоящей революции, на взгляд Кастеля, не происходит. Все это лишь обновление в новых образах старых сюжетов.

Психиатрия не привнесла ничего нового в медицинское знание, она первоначально не была связана с медицинскими открытиями, а, используя медицинские достижения, просто-напросто упорядочила традиционные дисциплинарные методы и дисциплинарную практику. На своих первых этапах психиатрия была чрезвычайно уязвима теоретически и развивалась преимущественно как практика. Но, медицина психического здоровья никогда не соответствовала современной ей медицине: во время своего рождения как нового пространства социальной помощи она взяла в качестве основания уже устаревающую тогда систему нозографических классификаций. В пространстве практики она очертила терапевтическую область в терминах авторитарного вмешательства вне связи с подлинной лечебной работой, таким образом, обозначив разрыв, как с современной медицинской теорией, так и с современной медицинской практикой. Эту печать двойного разрыва психиатрия несет до сих пор.

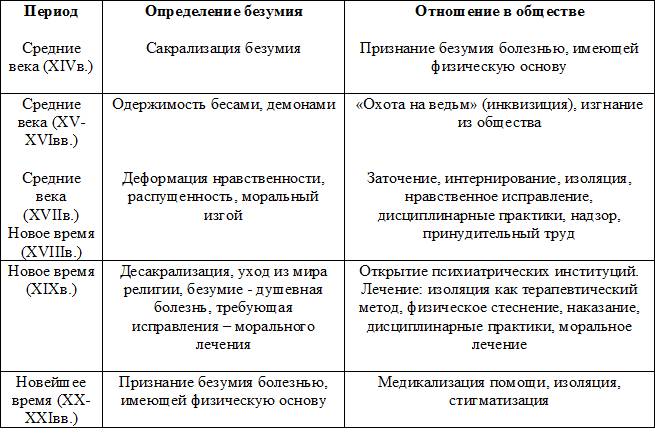

Таким образом, различные исторические периоды характеризовались более или менее специфическим пониманием безумия и отношением к нему в обществе. В обобщенном виде эти представления показаны на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость отношения в обществе к безумным от определения безумия в различные исторические периоды

Представления о безумии предшествовали становлению классической психиатрии как научной дисциплины. Эти взгляды не имели какого-либо научного основания и носили или мистический, или метафизический (иррациональный) характер, непосредственно отражаясь в репрессивном содержании используемых практик. Во все времена сохранялось центральное противоречие между правом наказывать путем различных изоляционно-ограничительных мер и обязанностью помочь. В ХХ веке это противоречие станет главной предпосылкой развития движения антипсихиатрии.

Глава 2. Становление психиатрии как классической науки

Мысль тоже имеет историю.

М. Фуко

Этапы становления и медикализации психиатрии, в конечном счете, оформлялись как этапы ее научного становления. Традиционные этапы развития психиатрии как медицинской науки выглядят следующим образом:

1) Донаучный период – примитивно-теологическое понимание психических расстройств.

2) Эпоха античной медицины – первые шаги в изучении психических расстройств и организации помощи больным.

3) С 15-16 вв. – в Европе создание заведений, куда принудительно помещались душевнобольные (Бедлам в Лондоне, Сальпетриер – в Париже и пр.). Основные методы «лечения» – цепи и плеть.

4) Реформа Ф. Пинеля (1798) – отмена насилия в отношении психически больных.

5) Эпоха нозологической психиатрии (Э. Крепелин, 1898).

6) «Психофармакологическая революция» (с 60-х гг. ХХ века), «постнозологический», «неосиндромальный» этап.

Однако, с нашей точки зрения, этапы развития психиатрии правильнее увязывать с этапами развития науки и научного познания. Наука – рациональный способ познания мира, основанный на проверяемости и доказательности. Психиатрия как наука прошла долгий и трудный путь своего становления, опираясь на собственные теоретические и методологические принципы, определяемые как внутренней логикой развития научного знания, так и социокультурными обстоятельствами существования науки. Как одна из наук о человеке, психиатрия не могла оказаться в стороне от исторических этапов развития науки (рис. 5).

Рис. 5. Мировоззренческие, историко-методологические этапы развития психиатрии как науки

2.1. Донаучный этап психиатрии

Начало современным парадигмальным и методологическим представлениям в психиатрии было положено в 1708 г., за 84 года до реформы Ф. Пинеля, прусским химиком Г.Э. Шталем – профессором медицины в университете Галле.

На самом деле Георг Шталь был великим ученым, занимавшим должность лейб-медика прусского короля Фридриха Вильгельма I, президента Медицинской коллегии – высшего медицинского учреждения Пруссии. Он стал основателем анимизма – учения о душе, как некоем безличном жизненном начале, лежащем в основе всех жизненных процессов. Г. Шталь утверждал, что между жизненными процессами и фактами физики и химии имеется только поверхностное сходство, и что ни одна органическая функция не осуществляется автоматически, но все контролируется чувствующей душой. Болезнь, учил Шталь, – это «сумма движений, вызываемая душой для освобождения тела от внедрившихся в него вредностей. Человеческое тело не просто соединение разнородных частей, но живой организм, и его жизненные отправления подчинены верховному началу, разумной душе».

Примечателен в этой связи его спор с Лейбницем. На утверждение Г. Шталя о том, что душа не может быть отделена от тела, и все действия и помыслы души направлены на телесное, Лейбниц отвечал, что не может с этим согласиться: «Если душа имеет власть над «телесной машиной», почему бы ей не приказывать телу что угодно. Например, если мы прыгаем с помощью душевной силы, почему мы не можем прыгнуть на любую высоту».

Врачебный авторитет Г. Шталя был столь высок, что в 1726 г. его приглашают в Петербург для лечения А.Д. Меншикова. Правда, пользовался он универсальным в то время средством – кровопусканием. Он применял этот метод не только к своим пациентам, но и к самому себе: к 70-му году своей жизни он насчитал 102 произведенных ему кровопускания.

Психиатрам Г. Шталь интересен тем, что он выделил две группы психозов, имеющих различное происхождение: а) простые, первичные (патетические) психозы, которые являются первичными заболеваниями души без участия тела и б) психозы, возникающие в результате телесных болезней. Сам Г.Э. Шталь отстаивал приоритет души и психологического анализа психозов. Однако в дальнейшем нарастающие разногласия в понимании природы душевных страданий сформировали два антагонистических направления – школу «психиков», придерживающихся положения о простых, патетических психозах (романтически-идеалистическое философское направление) и школу «соматиков» – сторонников сложных симптоматических психозов (реалистически-материалистическое направление).

«Психики» полагали, что имеются собственные болезни души, эти болезни психогенно обусловлены; «соматики» считали, что «душа сама не может заболеть», заболевает только тело, психические расстройства обусловлены соматически. По мнению «соматиков», мозг может заболеть первично или вторично – в результате соматического заболевания. Руководитель школы «психиков» немецкий психиатр И.-Х. Гейнрот (Heinroth, 1773-1843) говорил, что первично заболевает душа, речь идет о «болезни личности». Эту точку зрения в дальнейшем поддерживал К. Шнайдер, утверждавший, что душа может заболеть без участия тела.

Противостояние между «психиками» и «соматиками» получало отражение во все периоды истории психиатрии. Историческое противоречие между ними и вопросы взаимодействия телесных и психических явлений до сих пор не разрешены и в современных условиях носят определение психофизического кризиса (mind-body-problem). Все новые направления психиатрии, так или иначе, примыкают либо к «соматикам», либо к «психикам». При этом большинство психиатров считает, что психиатрия как наука и лежащие в ее основе процессы взаимодействия тела и души являются метафизичными, необъяснимыми с точки зрения науки и не могут обеспечить психиатрии концептуальное единство (единство концептуальных горизонтов по Бинсвангеру).

Появление термина «психиатрия» обязывало определить официальный статус этой вновь образованной дисциплины. Автор этого термина Иоганн Христиан Рейль определял его как «лечение душевных болезней», а основоположник научной психиатрии В. Гризингер – как «учение о распознавании и лечении психических болезней».

Однако появление этого термина не сразу привело к пониманию психиатрии как самостоятельной дисциплины, а, следовательно, к кардинальным переменам в отношении к душевнобольным.

Это отношение очень правдиво было показано А.С. Пушкиным в хорошо известном стихотворении:

Не дай мне бог сойти с ума.

Нет, легче посох и сума;

Нет, легче труд и глад.

Не то, чтоб разумом моим

Я дорожил; не то, чтоб с ним

Расстаться был не рад…

Да вот беда: сойди с ума,

И страшен будешь как чума,

Как раз тебя запрут,

Посадят на цепь дурака

И сквозь решетку как зверка

Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я

Не голос яркий соловья,

Не шум глухой дубров –

А крик товарищей моих,

Да брань смотрителей ночных,

Да визг, да звон оков.

Стихотворение написано в 1833 г. через 15 лет после появления термина «психиатрия», а статус самостоятельной дисциплины психиатрия получила только после 1845 года. К этому времени относится начало формирования соматического направления в психиатрии, которое заложило основы ее естественнонаучной парадигмы. Это событие связывается с именем немецкого психиатра К. Якоби. Он первоначально занимался общеврачебной практикой, а в 1820 году организовал образцовое для того времени заведение для душевнобольных в Зигбурге, сделавшееся школой для немецких психиатров. В своих сочинениях (главное из них «Die Hauptformen der Seellenstörungen», 1844) указывал на связь душевных расстройств с материальными изменениями внутренних органов тела.

Однако принципиальное значение в дискуссии «психиков» и «соматиков» имела позиция выдающегося немецкого психиатра и невропатолога Вильгельма Гризингера – основоположника научной и клинической психиатрии, скончавшегося 26 октября 1868 года в возрасте 51 года. Исследования Гризингера способствовали созданию теоретических основ и выработке собственной методологии в психиатрии. В развитии психиатрии большое значение имела его работа «Психическая и рефлекторная деятельность» (1843 г.). В труде «Новые данные к физиологии и патологии мозга (1844 г.) Гризингер развил положение о том, что психическая деятельность представляет функцию мозга. В соответствии с эти выводом он рассматривает психическое расстройство как заболевание мозга, а формы психических расстройств – как стадии единого патологического процесса. Мнение Гризингера, что в основе всякого психоза – патологоанатомические изменения в мозге, выводило психиатрию из области метафизической философии и сближало ее с общей медициной. Он считал, что целью психиатрии должно стать анатомо-физиологическое изучение психических болезней.

Вильгельм Гризингер в XIX веке был ярким представителем соматической школы в психиатрии и сторонником слияния невропатологии и психиатрии – мысль по тем временам прогрессивная, так как неврология входила в состав внутренней медицины, а психиатрия «ютилась» в домах умалишенных. В 1845 году вышла его работа «Патология и терапия психических болезней», составившая эпоху в психиатрии и переведенная почти на все европейские языки, явившаяся основанием считать Вильгельма Гризингера, основоположником научной и клинической психиатрии, заложившим фундамент современной психиатрии как естественнонаучной дисциплины медико-биологического профиля, базирующейся на принципах позитивистской науки.

Следует, однако, отметить, что, по существу, В. Гризингер первым обозначил «истинно диалогический характер психического конфликта» и выступил в качестве предшественника современных антропологических подходов в психиатрии. Он первым поставил вопрос об истории развития души и психической индивидуальности, выйдя за пределы биологического понятия развития организма. Гризингер считал, что самыми важными причинами «Сумасшествия» являются психические причины. Он добился равновесия между патологоанатомическим и психопатологическим направлениями, и именно поэтому швейцарский психиатр-экзистенциалист Л. Бинсвангер (L. Binswanger, 1881-1966) называл Гризингера создателем основ современной психиатрии. В. Гризингер считал, что: «Разделение душевных болезней по их сущности, т.е. на основании анатомических изменений мозга, производящих их, в настоящее время еще невозможно. Вместо анатомического основания нам приходится принять исключительно функциональное, т.е. по изменениям отправлений заключать об изменении органа, а так как здесь главные расстройства обнаруживаются в представлениях и в воле, то основание деления будет у нас преимущественно психологическое…»

К сожалению, последователи В. Гризингера, определившие современный официальный статус психиатрии, не обратили внимание на его представления о взаимосвязи «психических рефлексов» с духовно-душевными актами человека, творческое и методологически правильное развитие которых могло бы представить современную психиатрию в совершенно ином парадигмальном качестве.

Таким образом, в период становления своей собственной методологии и официального статуса у психиатрии был выбор: или оставаться на метафизических позициях «психиков», или примкнуть к классическому аналитическому естествознанию как стадии познания и зарождающимся в то время принципам философского позитивизма или классического типа научной рациональности.

Как бы там ни было, с тех пор и по настоящее время официальная психиатрия развивается в русле идей «соматиков» или медико-биологических основ психических расстройств.

Выбор был сделан в пользу классической науки с ее характерным стремлением фиксировать истину в окончательном виде, используя для этого философские принципы позитивизма. Таким образом, в начале 19 в. психиатрия начинает развиваться как научная дисциплина. Отнесение ее к естественным наукам как самостоятельной медицинской дисциплины завершилось к середине 20 века, определилось основное направление исследований (клинико-биологическое), атеоретические принципы классификации психических расстройств, стандарты биологического лечения.

2.2. Позитивизм – философское основание классической психиатрии

К основным компонентам, образующим основание психиатрии как науки, относятся: 1) Философские основания психиатрии (позитивизм, неопозитивизм, постнеопозитивизм); 2) Научная картина психики (внутреннего субъективного мира); 3) Критерии научного познания в психиатрии (эпистемология). Обобщенная и поэтапная характеристика этих составляющих позволяет рефлексировать современное состояние психиатрии.

Становление психиатрии и ее дисциплинарное оформление как системы определенных научных знаний о человеке в начале XIX века происходило в период расцвета классической науки – естествознания (математики, физики, химии, биологии, географии), представляющей собой сумму знаний о закономерностях бытия природы.

В период становления психиатрической науки все научные дисциплины основывались на единственно возможных в то время принципах и мировоззрении позитивизма. Поэтому психиатрия как наука зарождалась на основе гносеологических представлений классической науки, стремящихся к такой системе знаний, которая фиксирует истину в окончательном виде и рассматривает их как эталон науки.

Основоположник философско-мировоззренческих представлений в классической науке и лежащих в ее основе идеях позитивизма Огюст Конт считал, что процесс познания проходит три исторических этапа или теоретических стадии:

Теологическая [с древности до 1300 года] (фиктивная, состояние вымысла, иллюзий) – необходимый, исходный пункт развития человеческого мышления; все явления объясняются на основе религиозных представлений; имеет место господство сверхъестественного, поскольку оно объясняет все, что представляется аномальным и невозможным. Происходящее вокруг объясняется преимущественно богами и сверхъестественными силами и духами. Научные знания отсутствуют, но создается иллюзия постижимости всего мира.

Метафизическая [1300-1800 гг.] (абстрактная) – отличается стремлением человека к абсолютному знанию о первопричинах. В отличие от теологической стадии, на метафизической – сверхъестественные силы заменяются на абстрактные, но ученые больше внимания уделяют умозаключениям, чем научным фактам и наблюдениям. Задача стадии: обозначить переход мышления от теологии к науке.

Научная [19 век] (позитивная) – на первый план выходит научное познание, реальное «позитивное» знание. На этой стадии разум отказывается от объяснения всех процессов с помощью абстракций и отвлеченных начал, и стремится устанавливать связь между явлениями с помощью наблюдений и рассуждений.

Научное знание, по мнению Конта – высшая ступень развития знания. Самым ценным видом знания является научное (позитивное) – достоверное, точное, полезное. Метафизика – наоборот неточное, недостоверное, бесполезное. Он отвергал философию как навязывающую свои принципы. Поэтому задачей позитивной науки считал описание, систематизацию и классификацию конкретных результатов и выводов научного познания. Наука не должна задаваться вопросом, почему происходит явление, а только ограничиваться описанием того, как оно происходит. Такой отказ от исследования конечных причин и сущностей явлений в дальнейшем стал одним из важнейших постулатов позитивизма.

Примечательно, что имеется много достоверных свидетельств о психических расстройствах у О. Конта. В возрасте 28 лет философ пытался утопить свою жену, а потом покончить с собой, в связи с чем был помещен в состоянии «буйного помешательства» в психиатрическую лечебницу – к знаменитому психиатру Эскиролю. В целом он лечился (то в лечебнице, то дома) под наблюдением Эскироля в течение 10 лет. Биография Конта оставляет впечатление истории болезни больного параноидной шизофренией (О.Г. Виленский, 2002).

В соответствии с представлениями О. Конта к основным идеям и принципам позитивизма относятся его утверждения: 1) реальность состоит из того, что подвластно чувствам; для науки нет ничего, что мы не можем познать при помощи наших органов чувств; 2) единственной формой знания является научное знание; 3) цель позитивизма – получение объективного знания путем эмпирического наблюдения; 4) научным признается только то, что доступно объективному наблюдению и может быть исследовано научными методами; 5) научное познание исключает теоретическое мышление и ценности, ориентируясь только на факты; 6) позитивное знание – точное, проверяемое в опыте, истинное, практически эффективное знание – может быть получено только конкретными науками.