Полная версия:

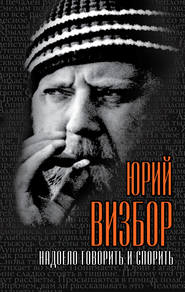

Надоело говорить и спорить

Юрий Визбор

Надоело говорить и спорить

Автобиография

Вместо предисловия

…написать о себе. Предмет этот, столь интересовавший меня раньше и заставлявший подолгу рассматривать свои собственные изображения на бромпортрете и униброме, произведенные фотоаппаратом «Фотокор», и полагать в тринадцать лет, что к тому времени, когда я стану умирать, будет произведено лекарство от смерти, и завязывать в ванной старой наволочкой голову после мытья – чтобы волосы располагались в том, а не в ином порядке, и изучать свою улыбку… Предмет этот, повторяю, с годами утратил для меня свою привлекательность. Более того, чем больше я наблюдаю за ним – а наблюдать приходится, никуда от него не денешься – тем больше мое «альтер эго» критикует, а порой и негодует по поводу внешнего вида, поступков и душевной слабости описываемого предмета…

Ю. ВизборЯ родился по недосмотру 20 июня 1934 года, в Москве, в родильном доме имени Крупской, что на Миуссах. Моя двадцатилетняя к тому времени матушка Мария Шевченко, привезенная в Москву из Краснодара молодым, вспыльчивым и ревнивым командиром, бывшим моряком, устремившимся в семнадцатом году из благообразной Литвы в Россию Юзефом Визборасом (в России непонятное для пролетариата «ас» было отброшено и отец мой стал просто Визбором), – так вот, отяжелев мною, направилась матушка как-то со мною внутри сделать аборт, чтобы избавить свою многочисленную родню – Шевченок, Проценко, Яценко от всяческих охов и ахов по поводу столь раннего материнства. Однако дело у нее это не прошло. В те времена – да простят мне читатели эти правдивые подробности, но для меня, как вы можете предположить, они были жизненно важны – в те времена необходимо было приносить с собой свой таз и простыню, чего матушка по молодости лет не знала. Так она и ушла ни с чем (то есть со мной). Вооружившись всем необходимым, она снова явилась, но в учреждении был не то выходной день не то переучет младенцев. Таким образом, различные бюрократические моменты, неукоснительное выполнение отдельными работниками приказов и наставлений сыграли решающую роль в моем появлении на свет. Впрочем, были и иные обстоятельства – отец получил назначение в Сталинобад, с ним отправилась туда и матушка. За два месяца до моего рождения отец получил пулю из маузера в спину, в миллиметре от позвоночника. Мы вернулись в Москву, и вот тут-то я как раз и родился.

Как ни странно, но я помню отца. Он был неплохим художником и писал маслом картины в консервативном реалистическом стиле. Он учил рисовать и меня. До сих пор в нашем старом и разваливающемся доме в Краснодаре висит на стене «ковер», картина, написанная отцом, в которой и я подмалевывал хвост собаки и травку. Впрочем, это я знаю только по рассказам. Первое воспоминание – солнце в комнате, портупея отца с наганом, лежащая на столе, крашеные доски чисто вымытого пола, с солнечным пятном на них, отец в белой майке стоит спиной ко мне и, оборотясь к матушке, располагавшейся в дверях, что-то говорит ей. Кажется, это был выходной день. (Понятия «воскресенье» в эти годы не существовало.) Я помню, как арестовывали отца, помню и мамин крик. В 1958 году мой отец Визбор Иосиф Иванович был посмертно реабилитирован.

После многих мытарств мама (образование – фельдшерица) взяла меня и мы отправились в Хабаровск на заработки. Я видел дальневосточные поезда, Байкал, лед и торосы на Амуре, розовые дымы над вокзалом, кинофильм «Лунный камень», барак, в котором мы жили, с дверью, обитой войлоком, с длинным полутемным коридором и общей кухней с бесконечными керосинками. Потом мы, кажется так и не разбогатев, вернулись в Москву. Мы жили в небольшом двухэтажном доме в парке у академии им. Жуковского. В башнях этого петровского замка были установлены скорострельные зенитные пушки, охранявшие Центральный аэродром, и при каждом немецком налете на нас сыпался град осколков. Потом мы переехали на Сретенку в Панкратьевский переулок. Мама уже училась в медицинском институте, болела сыпным тифом и возвратным тифом, но осталась жива. Я ходил в школу то на улицу Мархлевского, то в Уланский переулок. Учились мы в третью смену, занятия начинались в семь вечера. На Сретенке кто-то по ночам наклеивал немецкие листовки. В кинотеатре «Уран» шел «Багдадский вор» и «Джордж из Динки-джаза», и два известнейших налетчика по кличке Портной и Зять фланировали со своими бандами по улице, лениво посматривая на единственного на Сретенку постового старшину по кличке Трубка. Все были вооружены – кто гирькой на веревке, кто бритвой, кто ножом. Ухажер моей тетки, чудом вырвавшейся из блокадного Ленинграда, Юрик, штурман дальней авиации, привозил мне с фронта то германский парабеллум (обменян на билет в кинотеатр «Форум» на фильм «Серенада солнечной долины»), то эсэсовский тесак (отнят у меня в угольном подвале местным сретенским огольцом по кличке Кыля). В школе тоже были свои события – то подкладывались пистоны под четыре ножки учительского стола, то школьник Лева Уран из персов бросил из окна четвертого этажа парту на директора школы Малахова, но не попал.

Отчим – рабфаковец, министерский служащий – то бил меня своей плотницкой рукой, то ломал об меня лыжи. Летом мы с матушкой ездили на станцию «Северянин», примерно в то место, где сейчас расположена станция техобслуживания ВАЗа, и собирали крапиву на суп и ромашку и полынь против клопов.

Я стоял на Садовом кольце у больницы имени Склифосовского, когда через Москву гнали немцев в сорок третьем году. Я видел первые салюты – за Белгород и Орел. Ночью 8 мая все сретенские дворы высыпали на улицу. 9 мая на Красной площади меня едва не задавила толпа и спас меня сосед Витя, бросивший меня на крышу неизвестно чьей «Эмки».

Вскоре мы переехали на Новопесчаную улицу, где стояли всего четыре дома, только что построенные пленными немцами. Иногда они звонили в квартиру и просили хлеб. По вечерам студент Донат выносил на улицу трофейную радиолу «Телефункен» и под эти чарующие звуки на асфальте производились танцы. Коля Малин, ученик нашего класса, впоследствии известный ватерполист и тренер, получил в подарок от отца-штурмана магнитофон американского производства, и весь класс ходил смотреть на это чудо. В ресторане «Спорт» на Ленинградском шоссе «стучал» непревзойденный ударник всех времен Лаци Олах, подвергавшийся жестоким ударам со стороны молодежных газет. В доме мне жизни не было, и я фактически только ночевал в своей квартире. Отчим, приобретший телевизор КВН, по вечерам садился так, что полностью закрывал своим затылком крошечный экран. Впрочем, матушка, уже к тому времени врач, нашла противоядие, как-то сказав ему, что телевизионные лучи с близкого расстояния пагубно действуют на мужские достоинства. Отчим стал отодвигаться от экрана, но это обстоятельство никак счастья в семье не прибавило.

В те годы мне в руки впервые попалась гитара и нашлись дворовые учителя. Гитара общепринято считалась тогда символом мещанства. Один великий написал: «гитара – инструмент парикмахеров», оскорбив сразу и замечательный инструмент, и ни в чем не повинных тружеников расчески.

В четырнадцать лет под влиянием «большой принципиальной любви» в пионерском лагере, где я работал помощником вожатого, я написал первое стихотворение, которое начиналось следующим четверостишием:

Сегодня я тоскую по любимой,Я вспоминаю счастье прежних дней.Они, как тучки, пронеслися мимо,Но снова страсть горит в груди моей.Тетрадка с тайными виршами была обнаружена матушкой при генеральной уборке. Состоялось расследование насчет «прежних дней». На следующий день на своем столе я обнаружил «случайно» забытую матушкой брошюру «Что нужно знать о сифилисе». Все-таки матушка была прежде всего врачом.

О себе я полагал, что стану либо футболистом, либо летчиком. Под футбол подводилась ежедневная тренировочная база в Таракановском парке. Под небо существовал 4-й московский аэроклуб, куда я с девятого класса и повадился ходить. Дома мне никакой жизни не было, и я мечтал только о том, что я окончу школу и уеду из Москвы в училище. Я даже знал в какое – в г. Борисоглебске. Два года я занимался в аэроклубе, летал на По-2 и чудесном по тем временам Як-18. Когда окончил учебу (в десятый класс был переведен «условно» из-за диких прогулов и склонности к вольной жизни) и получил аттестат зрелости, вообще переехал жить на аэродром в Тайнинку. Но однажды туда приехала мама и сказала, что она развелась с отчимом. С невероятной печалью я расстался с перкалевыми крыльями своих самолетов и отправился в душную Москву поступать в институт, куда я совершенно не готовился. Три вуза – МИМО, МГУ и МИГАИК – не сочли возможным видеть меня в своих рядах. В дни этих разочарований мне позвонил приятель из класса Володя Красновский и стал уговаривать поступать вместе с ним в пединститут. Мысль эта мне показалась смешной, но Володя по классной кличке Мэп (однажды на уроке он спутал английское слово «мэм» с «мэп») уговорил меня просто приехать и посмотреть это «офигительное» здание. Мы приехали на Пироговку, и я действительно был очарован домом, колоннами, светом с высоченного стеклянного потолка. Мы заглянули в одну пустую и огромную аудиторию – там сидела за роялем худенькая черноволосая девушка и тихо играла джазовые вариации на тему «Лу-лу-бай». Это была Света Богдасарова, с которой я впоследствии написал много песен. Мы с Мэпом попереминались с ноги на ногу, и я ему сказал: «Поступаем».

Был 1951 год. Я неожиданно удачно поступил в институт, и только много позже, лет через десять, я узнал, что мне тогда удалось это сделать только благодаря естественной отеческой доброте совершенно незнакомых мне людей. Потом были – институт-песни, походы-песни, армия на Севере, возвращение, дети, работа, поездки, горы, море и вообще – жизнь.

Но обо всем этом – уже в песнях.

1981

Синий перекресток

Журналистика – моя единственная профессия. Сейчас я занимаюсь киножурналистикой, документальным кино. Я получил пять премий за свои работы в документальном кинематографе, три из них – международные. Это моя основная работа, которую я люблю. Документальное кино – это во многом нераспаханное поле, а если оно и пашется, то по каким-то консервативным канонам. Там очень много возможностей для различных изобретений. В частности, я много занимался морской темой. Три раза я прошел Северный морской путь на судах и ледоколах и на двух фестивалях «Человек и море» получил разные призы за свои документальные произведения. Сам не скажешь – никто ведь не узнает.

Из интервью 1977 г.Репшнур-веревочка

Несколько лет назад я с группой туристов впервые попал на Кавказ, в Пятигорск. Был жаркий полдень. Мы выгрузили свой багаж из электрички и вышли на привокзальную площадь. И вдруг откуда-то справа послышался отдаленный шум. Вскоре шум превратился в грохот, и на площадь выскочил грузовик, полный альпинистов. Во всю мощь своих молодых легких, оздоровленных хрустальным воздухом вершин, они сокрушали покой и благодать города Пятигорска. Казалось, сейчас эти парни выпрыгнут из своей машины и пойдут брать штурмом Цветник и Провал. Но, слава богу, машина на площади не остановилась, и ее грохот постепенно затерялся в кривых пятигорских улицах.

– Ну и ну! – сказал, покачав головой, стоящий рядом с нами старик-железнодорожник.

А между тем альпинисты всего-навсего пели песню. Песню, которую неизвестно кто и когда сочинил, песню, которую знает назубок любой альпинист, начиная с желторотых новичков и кончая суровыми мастерами высотных восхождений. Называется она «Репшнур-веревочка».

Неизвестный автор был, очевидно, человек решительный – он сразу брал быка за рога. Песня начинается так:

По травянистым склонам быстроСпускались мы с Тютю-Баши.Действие изображено, писать вроде больше не о чем, поэтому в двух последующих строчках сообщается кое-что о героях спуска:

И все мы были альпинисты,И распевали от души.Памятуя о том, что мелодии русских народных песен широко популярны, автор на мотив «Ленты-бантики да ленты-бантики» присочиняет такой припев:

Репшнур-веревочка,Репшнур-веревочка,Веревки в у́злы вяжутся.А альпинисточки по скалам шляются,Колесной мазью мажутся.Нормальное ударение в слове «узлы» никак не укладывалось в размер. Поэтому получились «узлы». И странно: серьезные люди – научные работники, инженеры, рабочие, студенты – поют эти самые «узлы». Поют хором и мурлычут в одиночку, исполняют в концертах художественной самодеятельности, переписывают в тетради. Да и как же не переписывать? Ведь в песне сосредоточены важнейшие принципы альпинизма. Вот они:

В основе спорта альпинизмаВсегда стоял вопрос еды.Коль не накормишь альпиниста,Он ни туды и ни сюды.В основе спорта альпинизмаЛежит художественный свист,А коль свистеть ты не умеешь,Какой ты, к черту, альпинист!Может быть, некоторым товарищам, ни разу не бывавшим в горах, песня покажется редким экспонатом. Нет, это одна из самых распространенных альпинистских песен. Она живет уже многие годы, и неизвестно, сколько еще будет жить. И песня эта не составляет особого исключения.

Среди нашей спортивной молодежи бытует масса песен – бездумных, глупо-экзотических и просто пошлых.

Молодым людям, отправляющимся в поход, ничего не стоит, например, глубоко удивить пассажиров поезда таким сочинением:

Мы идем по Уругваю,Ночь, хоть выколи глаза,Но никто из нас не знает,Скоро ль кончится гроза.Только дикий рев гориллыНарушает в джунглях сон,Осторожней, друг мой милый, —Где-то воет саксофон…Поется эта, с позволения сказать, песня на склонах Кавказских гор, в снегах Полярного Урала, в подмосковной электричке.

Кстати, об электричке.

Туристы, отправляющиеся в пригородном поезде на лоно природы, считают своей первейшей обязанностью оглашать окрестность песнопениями. А электричка полна народу: едут рабочие и служащие, едут дачники, рыболовы. И, пользуясь тем, что еще не введен штраф за публичную демонстрацию плохого вкуса, молодые любители путешествий хором начинают петь:

Я уходил тогда в поход,В кавказские края,Осталась дома банка шпрот,Моя любимая.Чтоб этот я прошел поход,Чтоб жив остался я,Пришли сюда мне банку шпрот,Моя любимая.Исполняется это произведение обычно под аккомпанемент залихватского гитариста, которому ноты не более знакомы, чем парикмахеру звезды в созвездии Волосы Вероники. А люди в поезде слушают. Слушают и вспоминают…

Я уходил тогда в поход,В суровые края.Рукой взмахнула у воротМоя любимая.Война… Песня, которая пелась в землянках, в эшелонах, идущих на фронт, в партизанских отрядах… Хорошая, милая песня. Кто-то взял ее и испортил. И люди уходят в другие вагоны.

Туристы же продолжают петь: у них ведь еще в запасе отличная песня «Убит поэт»! И действительно, на мотив «Когда б имел златые горы» бессовестно распевается лермонтовское стихотворение. На этот же мотив поется «У лукоморья дуб зеленый». Просто диву даешься: откуда такая изобретательность?

В альпинистских лагерях иногда устраиваются вечера песни. Взрослые люди, образованные, начитанные, имеющие детей и занимающие солидные посты в учреждениях, громогласно утверждают следующее:

Я с детства был испорченный ребенок,На папу и на маму не похож,Я женщин обожал еще с пеленок,Эх, Жора, подержи мой макинтош!Я сам сторонник чистого искусства,Которого теперь уж не найдешь.Во мне горят изысканные чувства,Эх, Жора, подержи мой макинтош!Вслед за этим «опусом» знатоки русской словесности распевают песню про Одессу:

А гений Пушкин тем и знаменит,Что здесь он вспомнил чудное мгновенье…Из Новосибирска и Ленинграда, из Нижнего Тагила и Симферополя, из многих городов и сел нашей страны съезжаются люди в альпинистские лагеря на сборы и соревнования. Приезжают они туда наивными глупцами, усвоившими курс литературы в пределах школы или института и курс альпинизма по учебнику В. М. Абалакова. Уезжают же – всесторонне развитыми людьми, твердо знающими, в чем причина известности Пушкина и как формулируются основные принципы альпинизма.

Вот как обстоят дела с музыкальным бытом спортсменов. И все же было бы неправильно утверждать, что поются только такие песни. Теми же альпинистами написано немало привлекательных песен. Назовем некоторые из них: «Баксанская», «Барбарисовый куст», «Снег», «Рассвет над соснами встает». А вот, например, задушевная лиричная «Поземка»:

Ветер поземку крутит,Звезды мерцают в тучах,А впереди мигаютДалеких сел огни.Где-то гармонь страдает,Кружится снег летучийИ серебром ложитсяОколо нашей лыжни.Эти песни всегда поются с увлечением. Но беда в том, что их никто не пропагандирует. Печатаются изредка спортивные песни, написанные профессиональными композиторами. Но их почти не поют. Вернее, они сами не поются. Как правило, мелодии их маложизненны, а в стихах лишь формально рифмуются те или иные спортивные лозунги. И никто до сих пор не позаботился о том, чтобы как-то распространять лучшие песни, созданные самими спортсменами.

Этот фельетон написан против пошлости и безвкусицы, пустившей довольно глубокие корни в песенном спортивном быту. Но дрянные песни не искоренишь статьями и разговорами. Их можно искоренить только другими песнями – хорошими.

1959

Автор песни

Рассказ

Василий Николаевич проснулся оттого, что снизу шел густой табачный дым. «Опять курят», – подумал он и недовольно повернулся на другой бок. Но заснуть ему так и не удалось.

За окном темнела оренбургская степь. Поезд с синими огнями ночных лампочек летел сквозь марево рождающегося утра.

В одном купе с Василием Николаевичем ехали альпинисты. Беспокойная это была публика! Обедали они, например, так: привязывали к потолочному вентилятору веревку, на нее подвешивали ведро с помидорами, клали на стол соль, две буханки хлеба и поочередно брали помидоры из болтающегося ведра. И были страшно довольны. А что хорошего? Ни пройти, ни проехать. После обеда альпинисты укладывались на свои полки и молодецки храпели до вечера. Вечером, когда всем нормальным пассажирам надо бы на покой, они просыпались, доставали гитары, пели песни, рассказывали какие-то смешные, на их взгляд, истории, словом, до утра мешали спать.

Василий Николаевич вздохнул и сам было потянулся за папиросой. Неожиданно раздались аккорды гитары и кто-то негромко запел:

Где снега тропинки заметают,Где лавины грозные гремят…Василий Николаевич прислушался. Ему вдруг стало не по себе. «Не может быть, – подумал он. – Не может быть!» А молодой голос продолжал:

Помнишь, товарищ, белые снега,Стройный лес Баксана, блиндажи врага,Помнишь гранату и записку в нейНа скалистом гребне для грядущих дней…Василий Николаевич спрыгнул с полки и вышел в пустой коридор. Сонная степь проносилась за окнами вагона. Глухо стучали колеса. А из приоткрытой двери купе звучала песня.

Василий Николаевич закурил и прислонился виском к холодному стеклу…

Как это было давно!

…Сначала ему вспомнился снег. Снег на вершинах гор, на стволах сосен, в валенках. Снег, засыпавший землянку так, что в нее можно было только вползать. Снег сыпучий, в котором можно утонуть, как в воде, снег, закаленный жестокими ветрами, твердый, как клинок. Тяжелая тогда была пора. Был Василий Николаевич совсем молодым пареньком, и звали его Васей, просто Васей. Маленькая саперная часть, в которой он служил, уже целую неделю стояла у подножья Эльбруса. Связь была нарушена. В штабе армии эту часть, очевидно, считали погибшей.

Головные отряды фашистской дивизии «Эдельвейс» шли вверх по ущелью Баксана. Как далеко они продвинулись, никто не знал.

После многих неудачных попыток связаться с соседними частями созвали открытое партийное собрание. Речь шла не только о решении своей собственной судьбы – это был суровый разговор о войне и судьбе Родины.

Постановили: никуда из Баксана не выходить, заминировать дорогу, драться с врагом до последней возможности.

В тесной землянке было жарко. С бревенчатого потолка капала вода. По железной печурке бегали беспокойные золотые искорки…

Командир саперов старший лейтенант Самсонов, держа руки у раскаленной печки, тихо говорил:

– Другого решения я и не ждал. Но мы не знаем, где враг. Нужна разведка. Идти по долине навстречу немцам – бессмысленно. Тропа у нас только одна, и никуда с нее не уйдешь. Может, ты, Роман, предложишь что-нибудь?

Сержант Роман Долина поднялся с нар. До войны он занимался альпинизмом и хорошо знал район Эльбруса.

– Надо идти наверх, – сказал он. – Есть вершины, с которых долина Баксана просматривается на 30 – 40 километров.

– А много ли времени потребуется на восхождение? – спросил Самсонов.

– Сейчас скажу… Так… Значит, восемь часов подъема и часа три спуска. Короче, если завтра с утра выйти, то к вечеру, часам к девяти, можно быть уже здесь. Но это при хорошей погоде и видимости.

– Понятно, – сказал Самсонов. – Кто хочет идти с Долиной?

В землянке зашумели.

– Братцы! – гаркнул Роман. – Все равно с собой никого не возьму: альпинистов нет, а лишний человек мне, честно сказать, обузой будет.

– Я спрашиваю, кто хочет идти с Долиной? – спокойно повторил Самсонов.

Все замолчали. Долина примирительно кашлянул и сказал:

– Давайте, пожалуйста… Тогда уж пусть лучше Васька маленький идет…

Рассвет застал их на пути к вершине.

– И на что я тебя взял? – рассуждал Долина. – Конечности у тебя малогабаритные, силы – никакой… Минер ты, прямо скажем, средненький. Так себе минер…

– Ты за себя беспокойся, – огрызнулся Вася.

– Желчи много в тебе, Василий Николаевич, – усмехнулся Долина. – Потому ты и желтый такой. А желчь самым прямым образом происходит от злости. Вот возьми, к примеру, меня – я розовощекий, статный, красивый человек. А все почему?..

Долина вдруг остановился.

– Видишь тот гребень?

– Вижу.

– Так вот по нему мы поднимемся на вершину. А когда спустимся, выдам тебе справку, что ты совершил восхождение на вершину второй «а» категории трудности. После войны значок альпинистский можешь получить.

– Да отстань ты!

– Не хочешь? А то носил бы его на правой стороне груди вместе с многочисленными орденами и медалями. Весь колхоз ходил бы смотреть…

Так подошли они к гребню. Скалы круто уходили вверх.

– Носки на тебе шерстяные есть? – спросил Роман.

– Есть.

– Снимай.

– Зачем?

– Снимай, говорю. Руки поморозишь.

…Свирепый ветер толкал Василия в бок. Занемели руки в шерстяных носках. Камни, иногда срывавшиеся из-под ног, стремительно уносились в белую преисподнюю, рождая там грохочущие взрывы снежных лавин.

Только к вечеру разведчики добрались до вершины. Она оказалась куполообразным плато, на котором могли бы разместиться человек двадцать. Далеко внизу в серо-фиолетовой глубине плавали молочные облака.

– Кислое дело, – сказал Роман. – Тут можно просидеть неделю и ничего не увидеть… Устал?

– Малость есть.

– Ничего! Сейчас мы с тобой, друг, пещеру такую отроем – дворец!.. А вот к тому краю не подходи! Ступишь два шага – и прямым сообщением на тот свет. Понял?

Когда они отрыли пещеру, было уже совсем темно. Роман заложил вход двумя снежными кирпичами.

В эту ночь Василий спал тем мертвым сном, какой бывает только после тяжелой работы. На рассвете он проснулся от холода. Роман спал. Вася выбрался наружу. Густой туман мчался над снегами. Казалось, что огромная гора летела в бесконечном облаке, разрезая своей вершиной его невесомое тело…

– Туман? – спросил Долина, когда Вася вернулся в пещеру. – Я так и знал. Ну, может, к вечеру рассеется.

Целый день они просидели в пещере. Туман не уходил. Роман рассказывал какие-то альпинистские истории.

Наступила ночь. Разведчики дрожали от холода и сырости. Не спалось. Роман сидел согнувшись и что-то писал.

– Ты бы хоть свечку не жег зря, – проворчал Вася. – Что ты там пишешь? Секрет?

– Песню сочиняю, – серьезно сказал Долина.

– Песню? – удивился Вася. – Это что ж, про любовь у тебя песня? Супруге пошлешь?

– Почему супруге? Песни, брат, бывают всякие. Есть про любовь, а есть про войну. А эта про нас с тобой будет.

– Про меня и про тебя?

– Точно! – сказал Долина. – Про тебя и про меня.

– Ну-ка, прочти.

– Тут у меня малость не дописано. Начал я ее еще внизу…

Долина долго шелестел страницами записной книжки.

– Вот! – наконец сказал он, громко откашлялся и стал читать:

На костре в дыму трещали ветки.В котелке дымился крепкий чай.Ты пришел усталый из разведкиМного пил… та-ра-ра-ра-ра…– тут не дописано…Синими, замерзшими рукамиПротирал вспотевший автоматИ о чем-то думал временами,Головой откинувшись назад.– Ну как?

– Здорово! – сказал Вася. – Просто здорово! Это когда мы с тобой в разведке были? Да?

– Ага… Крепко тогда нам с тобой досталось. Помнишь того рыжего с парабеллумом?