Полная версия:

Подводные дома «Садко» и люди в записках современника

***

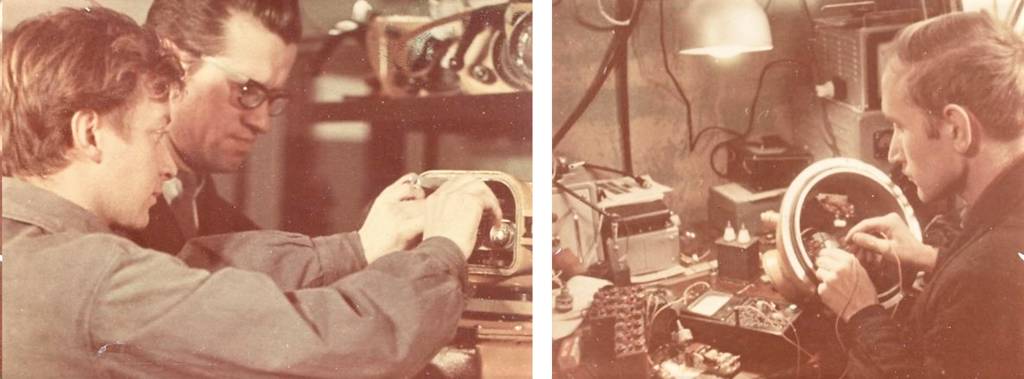

Мне приходилось участвовать в работах, связанных с явлением кавитации, и выполнять простейший анализ полученных результатов. На «Нерее» была собрана установка для подводной киносъёмки скоростной камерой. Регистрировались поведение, деформация и разрушение различных материалов при возникновении и развитии явления кавитации.

***

Что такое кавитация?

Физический процесс образования пузырьков в жидких средах, с последующим их схлопыванием и высвобождением большого количества энергии, которое сопровождается шумом и гидравлическими ударами. Кавитационные пузырьки могут содержать разреженный пар с температурой газа до нескольких сот градусов. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости, например за гребным винтом судна, либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения.

Химическая агрессивность газов в пузырьках, имеющих и высокую температуру, вызывает коррозию материалов, с которыми соприкасается жидкость при кавитации. Другой фактор вредного воздействия кавитации обусловлен большими забросами давления при схлопывании пузырьков и воздействующими на поверхности материалов.

Кавитационная коррозия металлов вызывает разрушение гребных винтов судов, рабочих органов насосов, гидротурбин и является причиной шума, вибрации и снижения эффективности работы гидроагрегатов. Существуют и другие причины возникновения эффекта в результате внешних физических воздействий.

Результаты удивляли, когда на поверхность поднимали деформированные стальные лопасти винтов после вращения с большой скоростью на разных глубинах.

***

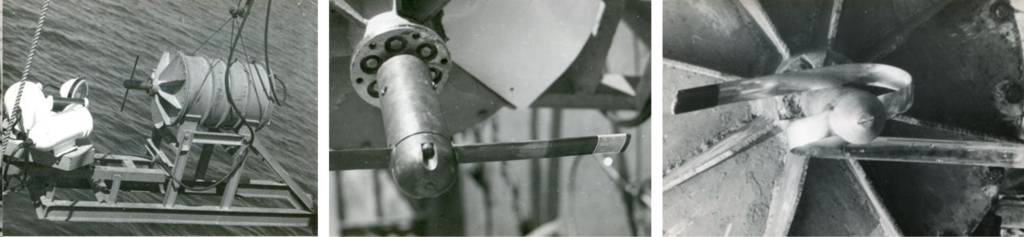

Ил. 32. Подготовка установки для съёмки скоростной кинокамерой

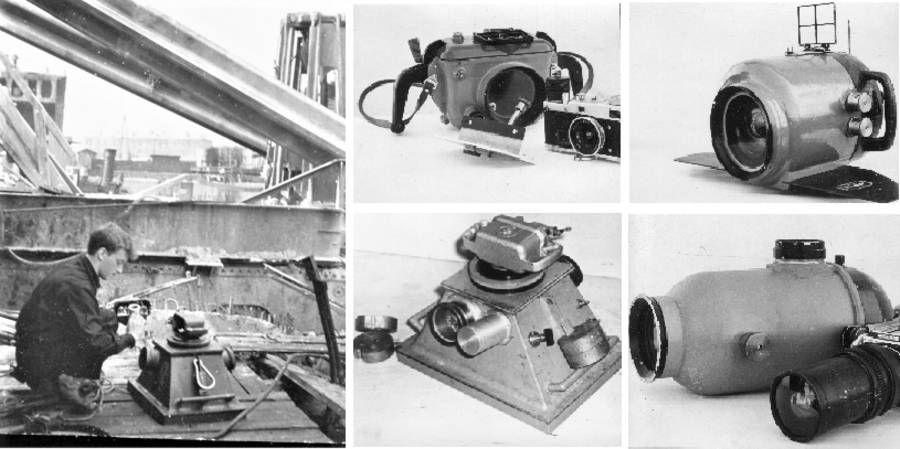

Ил. 33. Установка перед спуском

Ил. 34., 35. Лопасти винта перед экспериментом и после его проведения

В.И. Ильичёв и В.А. Акуличев, возглавлявшие филиал и отделы АКИН АН СССР в Сухуми, а в дальнейшем Тихоокеанский океанографический институт АН, в своих научных и диссертационных работах имели разделы о свойствах кавитации. Только в «Акустическом журнале» опубликовано более 110 работ разных авторов, посвящённых этому явлению, а до 1966 года в начале научного пути будущих академиков Ильичёва и Акуличева их насчитывалось не более двадцати.

Ил. 36. Спуск установки для изучения кавитации. Август 1966 года

Ил. 37. Съёмки фильма «Путь в океан»: с кинокамерой И. Андреев, справа В. Джус, слева В. Сычев

***

В разнообразных работах незаметно пролетел август. Оставались считанные дни до постановки первого в СССР подводного дома «Садко». Мы находились в предвкушении исторического события и надеялись, что оно произойдёт до нашего отъезда в Ленинград. Но утром 24 августа 1966 года Джус, поднявшись на палубу «Нерея» каким-то неестественным голосом сказал: «Вчера в Крыму начался эксперимент с подводным домом “Ихтиандр”». Мы сразу всё поняли. Мы не первые. Мы следующие. Никаких подробностей об «Ихтиандре» больше не сообщалось, и только через знакомых удавалось узнавать последние новости. Предстояло ещё несколько дней подготовительной работы. Мы расстроенные готовились к отъезду из Сухуми к началу учебного года, понимая, что эти дни и эти люди останутся в нашей памяти навсегда.

***

Подводный дом «Ихтиандр-66» установили в Крыму на глубине 11 м. Первым его обитателем стал член донецкого клуба, хирург Александр Хаес. Спустя сутки, к нему присоединился москвич Дмитрий Галактионов, а его сменил шахтёр из Донецка Юрий Советов. Подводный дом был обитаем в течение трёх дней.

Часть 5. Цели эксперимента. Конструкция капсулы «Садко»

Цели эксперимента «Садко», как их сохранили черновики, заключались в попытке применить подводные устройства и аппараты для работы и исследований при одновременном изучении возможностей организма человека во время длительного пребывания в обитаемой подводной лаборатории. Но главным представлялось в короткое время обучиться работам под водой и затем принять участие в совместных работах и новых акциях Команды Кусто в 1967 или 1968 годах.

***

Подготавливая отчёт, руководители проекта указали, что «…такие работы, носившие научные, технические, методические и методико-физиологические задачи осуществлялись в условиях открытого моря впервые в нашей стране». При подготовке публикаций летом 1966 года перечислялись участники проекта «Садко». Попытаюсь сохранить порядок изложения, разделов и их авторов, язык и термины 1966 года, как они сохранились в черновиках ЛПИ, но сократив и отредактировав их.

Конструктивную разработку обитаемых капсул выполнили ст. инженеры ЛПИ Джус В.Е. и Игнатьев А.В.

Электротехническая часть и узлы коммуникаций разработаны и смонтированы ст. инженером ЛПИ Страшновым и Н. Соловьёвым.

Условия обитаемости (регенерация воздуха, газовые смеси, режимы и условия декомпрессии) разработаны канд. физ.-мат. наук Филипповым Б.В. и канд. техн. наук Старшиновым А.И.

Методика буксировки и постановки капсулы разработана ст. инженером Джусом В.Е. совместно с капитаном НИС «Нерей» Кривиженко В.Т.

Программу работ и порядок обеспечения жизнедеятельности акванавтов подготовили канд. геогр. наук Лабейш В.Г. и инженеры ЛПИ Бурнашов В.Х. и Кунец Т.А.

Физиологическое обеспечение и медицинский контроль за акванавтами разработал и осуществлял врач-физиолог ЛПИ Коротаев Е.А.

Научно-методической подготовкой экспериментов в целом руководили доктор техн. наук профессор Тимонов В.В. и начальник ЛПИ ст. инженер ЛПИ Майер А.В.

Организацией, постановкой и проведением натурных экспериментов руководил Майер А.В.

В подводных экспериментах по долговременному пребыванию под водой принимали участие акванавты инженеры ЛПИ. Обеспечение подводных экспериментов осуществлялось с суши и с поверхности моря коллективом ЛПИ. В подготовке отчётов о работах участвовали ст. инженеры Джус В.Е., Кунец Т.А. и Бурнашов В.Х. под руководством канд. техн. наук Старшинова А.И., Лабейша В.Г. и Рехтзамера Г.Р. (куратора нашей с Точиловским и Табакаевым учебной группы О-79. – Авт.).

***

До нашего отъезда оставалось всего два дня, когда, наконец, приступили к установке подводного дома.

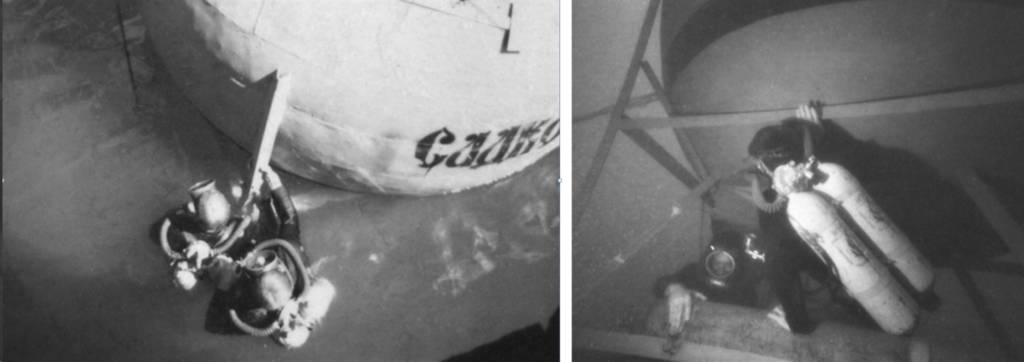

Подводных фотографий хорошего качества в обычно мутной воде у меня не сохранилось. Всё же привожу один из оргинальных снимков из архива ЛПИ с каркасом, на который дом можно устанавливать на дно. Фрагменты этой фотографии приведены в книге В.Е. Джуса. Но подводная конструкция на снимке, помещённом ниже, видна практически полностью.

Ил. 38. Капсула «Садко» под водой

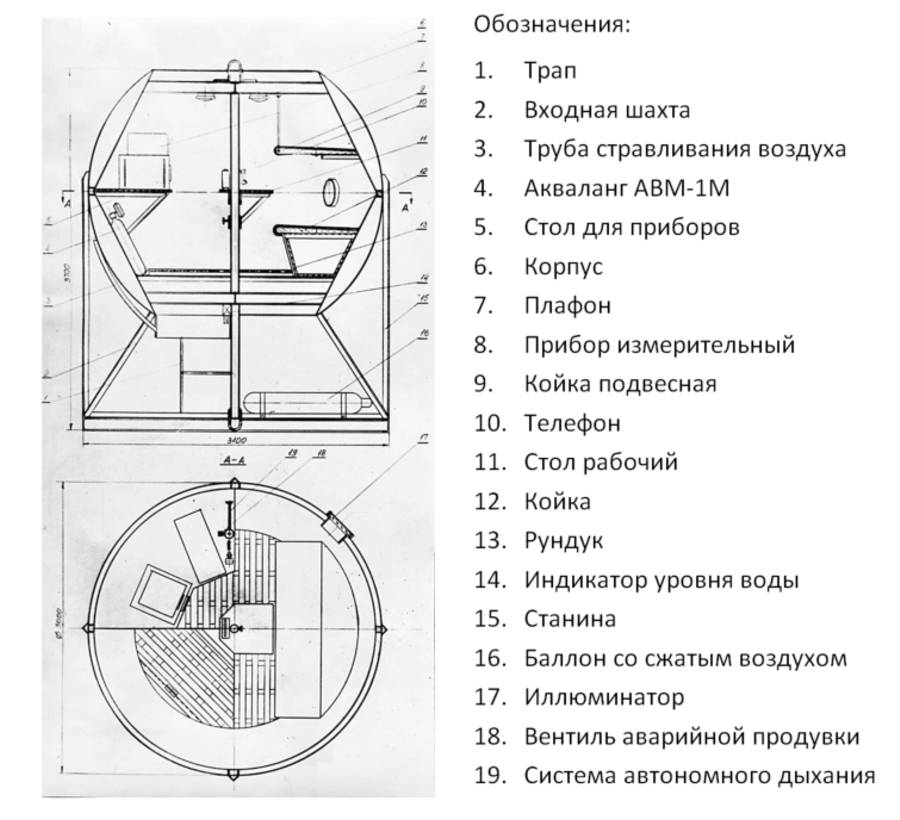

Подводная лаборатория «Садко» состояла из одного отсека в виде сферы диаметром 3 м, весом с каркасом 1,8 т, внутренним объёмом 13,5 куб. м и была рассчитана на двух человек. Попасть в дом из воды снизу можно было через миниатюрную прихожую. Слева от входного люка вдоль стенки расположен большой стол для научно-исследовательских приборов и другого оборудования. Под ним помещается стойка для двух аварийных аквалангов. Внутри отсека были спартанские условия: подвесная откидывающаяся койка крепится на цепях, рундук в качестве нижней койки, в её изголовье находится иллюминатор; кресло и рядом стол на шарнире, который мог превратиться в сиденье. Здесь же разместились телефон, аппаратура для контроля микроклимата и вентиляторы. Три герметичных фонаря освещали помещение, ещё один (за красным стеклом) позволял следить за уровнем воды у входа в дом. Внутри капсула окрашена в белый цвет. В трёх сорокалитровых баллонах находился аварийный запас воздуха.

Для вентиляции помещения производили принудительные продувки сжатым воздухом, подаваемым с поверхности (на судне находился компрессор ДК-200; на берегу – компрессор К-2-150 с дизельным приводом). Воздушный резиновый шланг через входной люк подавался к распределительной воздушной системе, укреплённой на потолке капсулы.

Отработанный более тяжёлый воздух вытеснялся свежим и выходил через отводную трубу у зеркала воды входного люка. Для нормальной жизнедеятельности акванавтов вентиляцию производили каждые 3 часа.

Изменение уровня воды у входного люка определялось электрическим измерителем уровня. Поднимающаяся вода замыкала контакты у отметки близкой к критическому уровню, тогда загоралась лампа в красном плафоне. Сигнал дублировался звонком и передавался на поверхность. При изменении давления сигналы от электрического датчика также поступали на берег. Приборы, следящие за изменением уровня воды и давления в капсуле, были прикреплены к стенке над большим столом.

***

К «Садко» подвесили балласт в 8,5 т, а пятитонный якорь – стальные чушки – удерживали дом на заданной глубине в 12 м. К верхнему рыму капсулы крепился трос диаметром 6 мм, который соединял капсулу с опознавательным буем на поверхности. По этому тросу акванавты добирались до капсулы с поверхности. Для их ориентировки в условиях малой освещённости или в ночное время в верхней части сферы был установлен световой маяк, сконструированный на базе лампы-вспышки. Маяк имел проблесковый огонь с частотой одна вспышка в секунду.

Ил. 39. Схема внутреннего устройства подводного дома «Садко-1»

От сферы через блок на якоре к берегу шёл трос. Если его выбирать, сфера всплывала; если трос стравливать, она медленно начинала погружаться. Такое устройство не позволяло дому сползти на большую глубину по склону, который достигал в этом районе сорока градусов, изобата 45 м проходила на расстоянии около 100 м от берега, и в 1,5 км от берега глубина достигала километра.

Часть 6. Хроника и участники эксперимента 1966 года

Капсулу «Садко» опустили под воду и установили 1 сентября 1966 года в 13 час на горизонте 10 м. На следующий день в дом поселили собаку Ночку и двух кроликов для выявления воздействия повышенного давления на организм животных при длительном пребывании в капсуле.

К ночи небо затянуло облаками, усилился северный ветер, и разгулялось волнение. «Нерею» пришлось отойти от берега и стать на якорь. Начался шторм. Позже мы узнали, что ухудшение погоды в ту ночь заставило прервать и работу «Ихтиандра».

В своей книге Джус описывал, как ночью он обнаружил слабину троса, удерживавшего «Садко». С трудом дождавшись рассвета, он опустился к дому и увидел, что тот сполз на глубину более 30 м. Затем в подводный дом спустились Майер и Мерлин. Вениамин рассказывал, что на две трети сферу заполнила вода. Собака была жива: умный пёс передними лапами встал на стол и держал голову над водой. Один из кроликов утонул. Когда подвели сжатый воздух и продули корпус, дом подвсплыл на прежнюю глубину. Мерлин и ещё несколько аквалангистов опустились под воду с герметичным контейнером и [4 сентября в 12 ч 54 мин] доставили животных на поверхность в декомпрессионную камеру.

Ил. 40. Первые минуты животных в барокамере на поверхности

Самочувствие кролика посчитали вполне удовлетворительным, собака же имела жёсткое затруднённое дыхание, хрипы, кашель; 5 сентября в 23 ч 54 мин закончили декомпрессию. Состояние собаки намного улучшилось, дыхание стало мягче и легче.

Под повышенным давлением животные находились на глубине: 10 м – 10 час. 30 мин., 45 м – 12 час. 30 мин., 47 м – 16 час. 30 мин. 31 м – 5 час., 33–39 м – 54 мин. Всего: 45 час. 24 мин. На декомпрессию затрачено 32 часа. [Из журнала наблюдений. 1966].

Признаков проявления кессонных заболеваний у животных не наблюдалось. 6 сентября в 9 ч собаку Ночку в удовлетворительном состоянии отправили для дальнейших наблюдений и обследования медицинской группе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

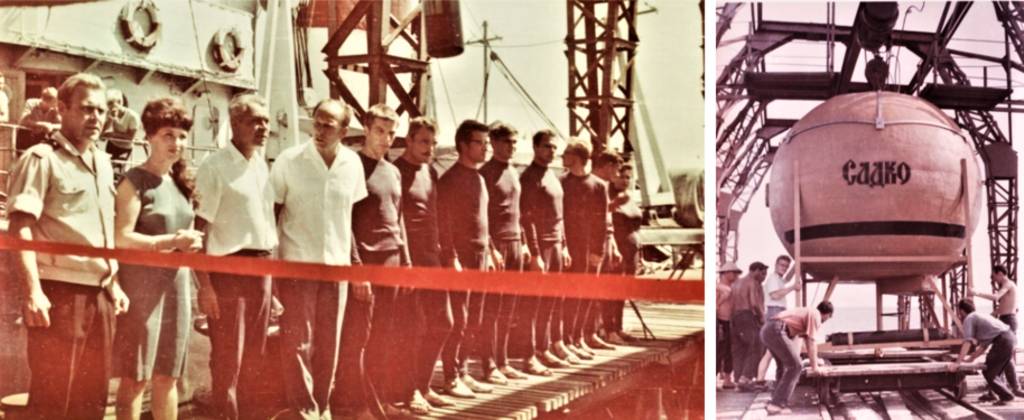

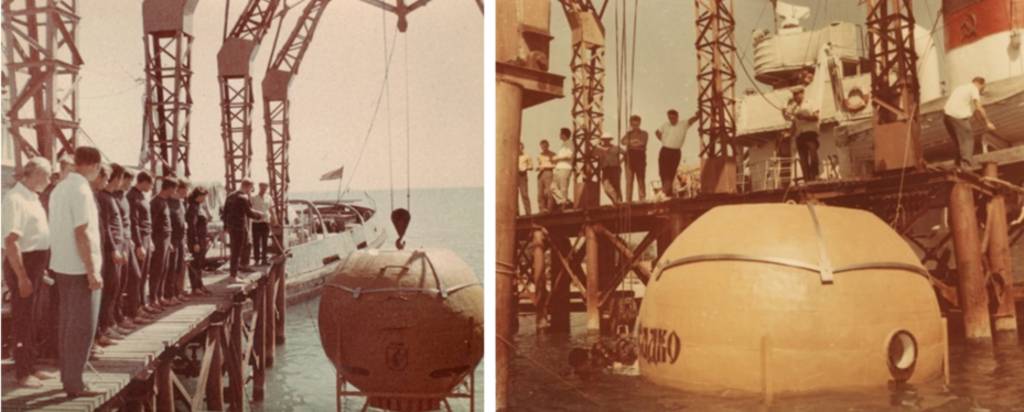

Ил. 41. Команда готова к спуску подводного дома на воду

Ил. 42. В. Джус и Б. Лесман (оба слева у конструкции) страхуют спуск сферы «Садко»

Ил. 43. Дом пошёл!

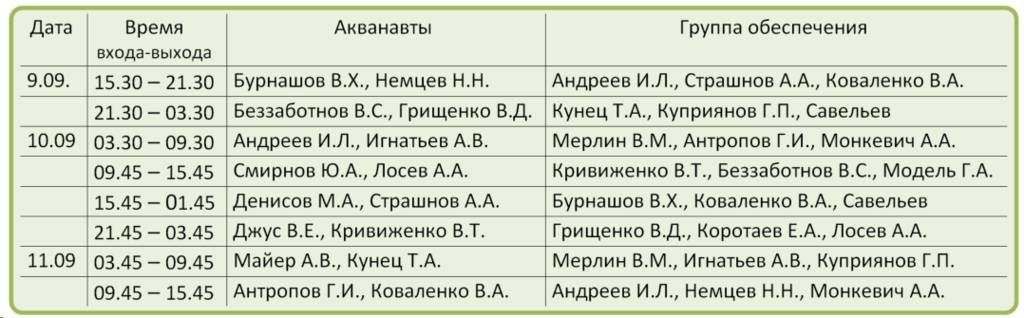

Эксперименты по использованию капсулы для жилья акванавтов и выполнения программы гидрологических наблюдений провели с 9 по 11 сентября 1966 года. Глубина постановки «Садко» составила 12,5 м. Из числа экспедиции и членов экипажа медицинской комиссией были отобраны 16 акванавтов, и составлены 8 пар. При спусках каждую пару обеспечивала группа из 3-х человек. Всего в экспериментах участвовали 19 человек.

С 15 час 30 мин 9 сентября началась история подводной жизни в «Садко». Первым доверили обживать конструкцию В. Бурнашову и Н. Немцеву. Руководители проекта торжественно проводили их на палубе «Нерея».

Ил. 44. Первые обитатели «Садко» В.Х. Бурнашов и Н.Н. Немцев

Время пребывания каждой пары в капсуле ограничивалось шестью часами с рабочим выходом из капсулы в середине срока на 25 мин для выполнения наблюдений.

И. Андреев запечатлел событие в кадрах фильма «Путь в Океан». Во время погружения в воду синхронно с ними прыгнули фотографы. Но если откровенно, мне не удалось увидеть тогда и отыскать сейчас их фотодокументы.

В число участников группы обеспечения входили, как ожидавшие своей очереди акванавты, так и побывавшие в подводном доме. Причём они не считались ни со временем, ни с обстоятельствами. После 6 часов пребывания под водой во второй паре с Грищенко Валентин Беззаботов поднялся на поверхность в 4 часа утра, а уже через 5 часов заступил на вахту в группе обеспечения вместе с капитаном «Нерея» В.Т. Кривиженко.

В 1990-е годы и позже достижения нашей большой страны стали разбирать её разделившиеся части. Писали, что «Садко» был первым подводным домом российской конструкции.

Акванавты и состав групп обеспечения:

Примечание: Грищенко В.Д. – 2-й помощник капитана НИС «Нерей» с августа 1966 года.

В задачи акванавтов входило наблюдение за микроклиматом внутри капсулы. Измерялись температура воздуха в капсуле и температура воды у входа в дом, определялись влажность и количество конденсата на стенках через каждые 2 часа. Исследовалось физическое и психическое состояние акванавтов. Через 2 часа производились замеры величины артериального давления, частоты и наполнения пульса, частоты и глубины дыхания, температура тела. Для определения психического и эмоционального состояния использовались психологические тесты, разработанные врачом-физиологом Е.А. Коротаевым и аспирантом Г.А. Чулимовым на основании анализа опытов, проводимых другими организациями. Причём состояние организма и психики акванавта проверялось до эксперимента, во время эксперимента и после него.

***

Снова сошлюсь на черновики и заметки о работах акванавтов, незначительно отредактированные спустя 55 лет.

Данные о микроклимате в капсуле и наблюдения за состоянием акванавтов заносились в бортовой журнал. Каждые полчаса с акванавтами поддерживалась телефонная связь для передачи информации о состоянии капсулы и общем состоянии здоровья акванавтов, которые получали задания, составленные на основании тестов, и регистрировались ответы на них и время, затраченное на ответы.

***

Гидрологические наблюдения выполнялись во время рабочего выхода из капсулы. На заранее маркированном лине были отмечены горизонты 10, 15, 20 и 25 м для измерений на них температуры воды, скорости и направления течения, вертикальной и горизонтальной прозрачности. Кроме того проводился визуальный внешний осмотр капсулы и отдельных её узлов. На верхнем сечении сферы измерялась толщина слоя осадконакопления.

По возвращении в капсулу после гидрологических наблюдений экспериментальные данные заносили в бортовой журнал, а также передавали по телефону. По окончании срока пребывания акванавты выходили на поверхность, останавливаясь на горизонтах 7 и 3 м на 5 и 7 минут соответственно для проведения декомпрессии, а затем выходили на судно.

***

По прибытии в Ленинград нас, студентов второго курса, немедленно подключили к делу и в первых числах сентября отправили на уборку овощей у деревни Даймище. Мы трудились на полях колхоза, который возглавлял его легендарный председатель Павел Семёнович Терещенко. Годом раньше мы там же в августе и начале сентября убирали молодой картофель, а спали на нарах в школе, разместившейся в усадьбе, которая короткое время принадлежала будущему писателю В.В. Набокову. Впоследствии там, в 73 километрах от Ленинграда, открыли музей-усадьбу «Рождествено», а дети стали ходить в новую школу, построенную благодаря Терещенко, по улице, названной в его честь. Он убедил выделить деньги колхоза для начала восстановления одного из уцелевших корпусов почтовой станции в деревне Выра. С однокурсниками мы участвовали в субботниках на территории будущего литературно-мемориального музея, воссозданного по повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель». Позже мне приходилось встречаться с П.С. Терещенко, обсуждая проблемы оказания шефской помощи его колхозу. Такую помощь городские власти требовали расширять; поэтому все пять лет каждый осенний семестр в ЛГМИ с однокурсниками мы начинали на полях Ленинградской области. Владимир Шаляпин вспоминал, что хотя он был включён в осеннюю экспедицию ЛПИ 1971 года на Камчатку, важнее посчитали послать его на уборку турнепса и картошки. Позже во время учёбы участвовать в работах ЛПИ ему так и не пришлось.

В Рождествено мы с нетерпением ожидали от приезжавших из института однокурсников и командированных преподавателей новостей об эксперименте «Садко». От Константина Константиновича Дерюгина и Гая Родионовича Рехтзамера они узнавали и уже нам рассказывали некоторые подробности работ на Чёрном море. Правда, о непогоде и событиях в Сухуми 1–4 сентября мы узнали, вернувшись в Ленинград.

После шторма пришлось повторять всё сначала, и опять первыми в «Садко» на два дня поселили двух кроликов и собаку. Затем ещё сутки они провели в барокамере. Когда обследования показали, что пребывание под водой не повредило их здоровью, 9 сентября наступила очередь акванавтов.

После первого сезона акванавты и другие участники эксперимента покидали Сухуми с оптимизмом и надеждой на успехи в следующем году. Вернувшись в Ленинград, мы слушали их рассказы, помогали писать отчёты, печатали фотографии, не подозревая о том, что они могут стать историческими, и агитировали первокурсников учиться в ЛПИ, вступать в Студенческое научное общество и участвовать в его работе.

Ил. 45. Аквалангисты работают над установкой «Садко»

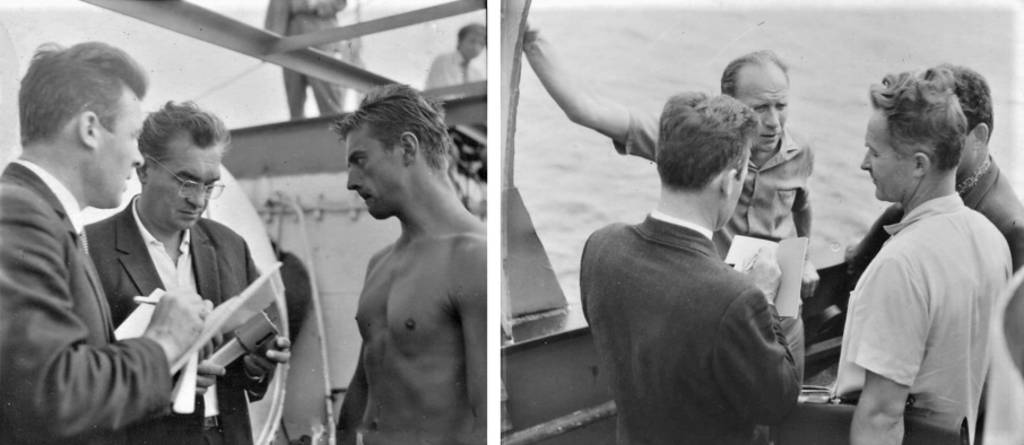

Ил. 46. На «Нерее» в 1966 году: Последние инструкции перед погружением под воду дают В.Т. Кривиженко и А.В. Майер (на фото слева); на встрече с журналистами врач-физиолог ЛПИ Е.А. Коротаев

На втором курсе я писал курсовую работу у К.К. Дерюгина и в первой её части готовил черновой вариант протокола результатов эксперимента «Садко». Кратко привожу его содержание в своей редакции тех лет:

1. Эксперимент показал, что все 16 человек, прожившие под давлением 2,25 атм. в течение 6 часов, чувствовали себя нормально, не проявив никаких психических и физиологических отклонений.

2. Выбранная шестичасовая норма пребывания акванавта на глубине 12,5 м совершенно безопасна для организма и позволяет осуществлять выход при подъёме на поверхность без продолжительной декомпрессии.

3. Выбранные размеры капсулы удовлетворяют условиям жизнедеятельности двух акванавтов.

4. Объём воздуха в капсуле позволяет находиться в ней при аварийной ситуации до 3–4 часов без вентиляции.

5. Конструкция дома на блоковой системе, применённая впервые, оправдала себя, позволив быстро производить монтаж и демонтаж капсулы на плаву, быстро заглублять его на горизонтах до 40 м и поднимать на поверхность.

Отдельно в заключении указывалось, что при подготовке и в ходе эксперимента внедрены результаты бюджетных работ ЛГМИ и продолжалось исследование турбулентной диффузии с помощью подводной фото- и киносъёмки и изучение работы океанологических приборов под водой методом подводной киносъёмки сотрудниками ЛПИ и акванавтами подводной лаборатории «Садко-1» (ПЛС-1).

***

А. В. Майер в черновике статьи добавил, что в ходе подготовки и эксперимента:

Исследовалось поведение облака красителя и движения самописца БПВ-2 на буйковой постановке. Получены величины коэффициента турбулентной диффузии и линейных перемещений самописца в потоке, выявлен характер влияния волнения на показания самописца. Выполнена научная разработка методики натурных экспериментов и рассмотрены вопросы обработки подводных фотоснимков и киноленты. По материалам работ написаны две статьи.

Использовалась разработанная и созданная новая аппаратура для обеспечения подводных исследований:

трёхбаллонный акваланг на базе «АВМ-1М» для освоения больших глубин; испытаны опытные образцы в экспедиционных условиях,

подводная фото- и киноаппаратура для производства подводных съёмок сконструирована и успешно выдержала испытания в условиях открытого моря,

разработана методика скоростной подводной киносъёмки, выполнены съёмки, в т. ч. влияния явления кавитации, снят технический фильм.

Ил. 47. Интервью с В. Бурнашовым и А. Майером. 1966 год

Я храню память об участниках эксперимента «Садко-1», встречался с ними и знаю о судьбе почти каждого из них. Это были смелые, сильные и красивые люди. К ним тянуло окружающих. Приезжавшие журналисты центральных газет и телевидения восхищались акванавтами. Одну из первых и лучших книг об атмосфере тех дней и энтузиастах подводных исследований написал журналист А.А. Чернов (Гомо аквактикус. М.: Молодая гвардия, 1968). Много места в ней отведено экспериментам «Садко».

Глава 2. «Садко-2» и его акванавты Н. Немцев и В. Мерлин. Почему без «Нерея» в 1967 году?

Часть 7. Жан Алина и члены команды Кусто в Лаборатории подводных исследований ЛГМИ

В начале апреля 1967 года сотрудников ЛПИ привлекли для обследования и выполнения серии снимков затонувшего 28 февраля 1967 года во время шторма большого рыболовецкого судна «Тукан». Судно лежало на глубине 36 м при выходе в Северное море из Датских проливов. В Калининграде работала комиссия, изучавшая причины гибели этого крупного, совершенного судна. Николай Немцев, Евгений Савченко и Николай Шестаков получили задание и подготовили аппаратуру для подводных съёмок при ожидаемой прозрачности воды не более 3–4 м, температуре около одного градуса и возможных сильных течениях. Фотокамеру снабдили импульсной лампой, её смонтировали на выносной поворотной штанге, а батареи и конденсаторы для неё разместили в контейнере за спиной пловца. По 12 апреля у берегов Дании находился буксир «Невель». На нём работали Вениамин Мерлин, Владимир Бурнашов, Анатолий Страшнов, Всеволод Джус, Николай Шестаков и А.В. Майер, а также Владимир Кужелко – судовой врач буксира [См.: В. Джус. 1974].

Ил. 48. Николай Шестаков и Вениамин Мерлин

Ил. 49. Анатолий Страшнов

Весной аквалангисты помогали строителям моста Александра Невского после того, как во время зимнего ледохода на Неве сильно повредило сваи опор. На фотографиях, сделанных под водой, зафиксировали места повреждений, нанесённых дрейфующими льдинами. Экспериментальная фотоустановка, позволившая получить снимки, демонстрировалась в Москве, на ВДНХ, и удостоилась золотой медали, – говорил один из её авторов, Валентин Беззаботнов [А. Чернов. 1968].

Ил. 50. Николай Шестаков c фотоустановкой (в центре внизу) для работы в воде с малой прозрачностью, другая аппаратура и боксы ЛПИ

Весной насыщенного событиями 1967 года профессор В.В. Тимонов побывал в Монако и, благодаря своим знаниям и умению договариваться и убеждать, заключил предварительное соглашение с Ж.-И. Кусто о сотрудничестве. Вернувшись из поездки во Францию, на заседании кафедры океанологии кроме отчёта о поездке и перспективах сотрудничества с командой Кусто Тимонов вручил каждому сотруднику кафедры подарок с коротким, не лишённым юмора комментарием и добрыми пожеланиями.