Полная версия

Полная версияПолная версия:

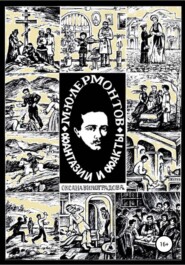

М.Ю. Лермонтов. Фантазии и факты

Нижегородский драгунский полк находился на Кавказе.

19 марта Лермонтов покинул Петербург, 23 марта прибывает в Москву. Там встречается с Н.С. Мартыновым, чье семейство тоже в тот год собиралось на Кавказ, как следует из воспоминаний Мартынова122. 10 апреля Лермонтов покидает Москву.

Пока поэт добирается до места назначения, литературная слава его в двух столицах растет, о чем активно заботятся хорошие знакомые Пушкина (П.А. Вяземский, В.А. Жуковский, А.А. Краевский, В.Ф. Одоевский). В их журнале «Современник» публикуется стихотворение «Бородино».

Находясь 13 мая в Ставрополе, Лермонтов почувствовал себя нездоровым. И как бы ни думали некоторые о том, что, дескать, все «больничные» у Лермонтова купленные, странно отказывать поэту в возможности действительно быть больным: тем более, как известно, он и смерть Пушкина встретил, будучи серьезно простужен. Лермонтова помещают сначала в ставропольский военный госпиталь, потом переводят на лечение в Пятигорск.

Итак, Лермонтов в конце мая 1837 года приезжает в Пятигорск, где находится примерно до начала августа. То есть два месяца с небольшим. В письме к М.А. Лопухиной он сообщает, что живет на квартире. Лермонтов принимает ванны, часто ездит в Железноводск.

Лермонтоведы справедливо полагают, что многие лица, с которыми встретился в это время Лермонтов, стали прототипами романа «Герой нашего времени». Среди тех, кто встречался с Лермонтовым в Пятигорске летом 1837 года, называют Н.М. Сатина, В.Г. Белинского, Н.В. Майера, Н.П. Огарева, В.И. Барятинского, А.Н. Долгорукого.

А.М. Миклашевский вспоминал:

Третий и последний раз я встретился уже с Лермонтовым в 1837 году, – не помню: в Пятигорске или Кисловодске, – на вечере у знаменитой графини Ростопчиной. Припоминаю, что на этом вечере он был грустный и скоро исчез, а мы долго танцевали. В это время, кажется, он ухаживал за m-lle Эмилиею Верзилиной, прозванной им же, кажется: La rose dr Caucase. Все эти подробности давно известны, и не для чего их повторять.

В Кисловодске я жил с двумя товарищами на одной квартире: князем Владимиром Ивановичем Барятинским, бывшим потом генерал-адъютантом, и князем Александром Долгоруким, тоже во цвете лет погибшим на дуэли. К нам по вечерам заходил Лермонтов с общим нашим приятелем, хромым доктором Майером, о котором он в «Герое нашего времени» упоминает. Веселая беседа, споры и шутки долго, бывало, продолжались123.

Удивительно, но Эмилия Александровна (по отцу – Клингенберг, по отчиму – Верзилина, по мужу потом Шан-Гирей) всю жизнь отрицала знакомство с Лермонтовым до 1841 года. Между тем дом Верзилиных в Пятигорске – это все равно что почти единственное для развлечения место в центре небольшого городка, это престижный гостиничный комплекс, если судить по-современному. Дом Верзилиных в 1837 году стоял на месте. Вероятно, и обитатели дома, по крайней мере, женской его части, были в нем.

Летом 1837 года Михаил Юрьевич лечится в Пятигорске, по всей видимости, занимая комнату в офицерском отделении пятигорского военного госпиталя. Размещалось оно в доме, принадлежавшем Верзилиным и расположенном в том же квартале, где жила семья генерала. «Невозможно допустить, – считал С. Недумов, – чтобы в таком маленьком городе, как Пятигорск того времени, даже если бы они и не были знакомы официально, Лермонтов мог не знать и не интересоваться такой выдающейся во всех отношениях представительницей местного общества»124.

Эмилия виделась с Лермонтовым не только в 1837 году, но и в 1840-м, о чем, как указывает В.А. Хачиков, сама же и проговорилась:

Сохранились ее воспоминания о бале в кисловодской ресторации 22 августа 1840 года по случаю дня коронации Николая I. «В то время, в торжественные дни все военные должны были быть в мундирах, а так как молодежь, отпускаемая из экспедиций на самое короткое время отдохнуть на Воды, мундиров не имела, то и участвовать в парадном балу не могла… Молодые люди, в числе которых был и Лермонтов, стояли на балконе у окна».

И Лермонтов знал об Эмилии еще до своего последнего приезда в Пятигорск. Вспомним уланского ремонтера Магденко, указавшего, что в мае 1841 года, уговаривая своего родственника заехать в Пятигорск, Лермонтов сказал ему: «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины…»125

Была в Пятигорске летом 1837 года семья Н.С. Мартынова, сам Мартынов (не мог же хотя бы какое-то время не отпроситься к семье, хоть на выходные), приезжал для развлечения фокусник Апфельбаум. Возможно, был князь В.С. Голицын (он по состоянию здоровья туда ездил, а в 1837 году пытался осуществить проект строительства нового моста над Провалом). Документы о том, кто именно был в Пятигорске летом 1837 года, не сохранились: во время Великой Отечественной войны списки посетителей Минеральных Вод были уничтожены… Но по воспоминаниям можно восстановить окружение Лермонтова летом 1837 года, и оно почти повторяет окружение лета 1841-го.

После 10 августа Лермонтов какое-то время лечится в Кисловодске, потом, в сентябре, едет в Тамань через укрепление Ольгинское. В Ольгинском он отдает, вероятно, деньги Мартынову, которые послали в письме к нему его родители из Пятигорска, и которые вместе с письмами были украдены у Лермонтова. По поводу этих писем Э.Г. Герштейн126 убедительно доказала, что они не являлись причиной дуэли между Лермонтовым и Мартыновым, и к 1840-м годам о них уже не вспоминали.

Есть еще один человек, дружба Лермонтова с которым мало изучена: это Дмитрий Григорьевич Розен, однополчанин поэта, родственник С.А. Раевского и сын барона Григория Владимировича Розена, в 1831 – 1837 годах главноуправляющего гражданскими и пограничными делами Грузии, Армянской области, Астраханской губернии и Кавказа. Г.В. Розен был в дружественных отношениях с семейством Пушкиных, покровительствовал декабристам, брату А.С. Пушкина – Льву, и лично Лермонтову. Розен был бесславно снят с поста якобы за огромные злоупотребления зятя в 1837 году лично Николаем I. Лермонтов дружил с семьей Розенов, и с Дмитрием часто виделся, в том числе и в 1837 году.

В середине октября Лермонтов в Ставрополе. Здесь он встречается с родственником П.И. Петровым, опять же с Сатиным и Майером, с декабристами С.И. Кривцовым, В.М. Голицыным, А.И. Одоевским и другими. Надо думать, разговоры у них были вряд ли о развлечениях.

Е.А. Арсеньева, задействовав все возможные связи, добивается смягчения участи внука. В октябре Лермонтова переводят в Гродненский гусарский полк.

В ноябре Лермонтов в Тифлисе. Пишет письмо С.А. Раевскому:

…Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если б не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение веселее Грузии. <…> С тех пор как я выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже… <…> Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить – в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную; пью вино только тогда, когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то приехав на место, греюсь… Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два-три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и Черкес (мирный, разумеется), – и чуть не попались шайке Лезгин. – Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! – я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух – бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит – ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь. Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, – да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому роду жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку. Вечно тебе преданный

М. Лермонтов.127

С. Тарасов128, недоумевая по поводу скудности документов, связанных с жизнью Лермонтова, особенно внимательно рекомендует отнестись к этому письму. Тарасов подвергает сомнению известное объяснение причины, по которой Лермонтов оказался в 1837 году на Кавказе (стихи «Смерть поэта»). По мнению исследователя, поэт был направлен на Кавказ с миссией, к чему приложил руку его дядя генерал-майор Павел Иванович Петров (начальник штаба командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории), так как без высочайшего разрешения невозможно менять маршрут следования, что не раз проделывает Лермонтов. В это же время граф Бенкендорф два раза пишет Николаю I о том, что Лермонтов достоин прощения. Лермонтов с какой-то стати планировал поехать в Мекку, Персию (и, вероятно, его к этому готовили: учил языки не только из интереса, пожалуй), но в поездке было отказано. Не после ли этого у Лермонтова возникают мысли об отставке?

Восток – дело тонкое, но если грубо попытаться объяснить отношение России к Кавказу-Востоку, то предстают два варианта: насильственное и дружественное. Об отношении А.П. Ермолова к народам Кавказа нет однозначного мнения даже в среде чеченских историков. А.С. Пушкин не как поэт, а как политик, сотрудник дипломатического корпуса, во время написания «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года», полагал линию поведения Ермолова на Кавказе верной и недоброжелательно относился к И.Ф. Паскевичу, хоть тот и поспособствовал Пушкину получить разрешение на путешествие по Кавказу. Между тем Паскевич, прибывший по указанию Николая I на Кавказ в качестве ревизора, сообщал, что приписываемые Ермолову зверства не более чем столичные слухи. Текст письма Паскевича:

Генерал Ермолов не дал мне еще до сего времени никакого объяснения на записки мои по гражданской части, но я не могу по ныне переменить прежнего мнения, что есть упущения довольно значительные, но что доносы о злодействах и преступлениях, основанные только на слухах, ничем не доказанные и весьма часто даже по совершенному недостатку причин к злодейскому поступку невероятные, никакой веры не заслуживают129.

Паскевич занял место Ермолова. Тот «не боролся за свое место. Не боролся так, как мог бы это сделать»130. «Паскевич, не отвергая практики карательных экспедиций, был убежден, что гражданское управление горцами дело более надежное, нежели военное»131, для чего привлек целую команду специалистов, среди которых был его родственник – А.С. Грибоедов. Тот, в свою очередь, тоже старался быть справедливым к народам Кавказа, уважительно относился к их обычаям и нравам. Лермонтов вслед за А.С. Грибоедовым, несмотря на вынужденное пролитие крови горцев, был сторонником дружественного отношения к мирному населению. Декабрист А.А. Бестужев-Марлинский, который в 1837 году сопровождал полковника Ф.И. Гене с целью военно-топографической разведки территории Южного Дагестана, а также «путешествовал» по всему Кавказу, тоже пришел к выводу о необходимости дружественного варианта.

Если калькой наложить на маршруты Бестужева-Марлинского лермонтовские маршруты на Кавказе, то мы обнаружим общие «точки пересечения», изучение которых позволило бы составить более полное представление о многих интригующих историях, связанных с восстановлением очевидных пробелов в биографиях с военной историей и, безусловно, с региональной политикой. <…> В конце февраля 1837 года Бестужев-Марлинский проживал в Тифлисе. Здесь получил он известие о том, что Россия потеряла Пушкина. Согласно свидетельству Я.И. Костенецкого, он не смыкал глаз всю ночь и утром на рассвете поднялся на гору, в монастырь св. Давида и заказал панихиду на могиле убитого в 1829 году в Тегеране Грибоедова. Так декабрист связывал в единую цепочку двух Александров Сергеевичей. 7 июня 1837 года у мыса Адлер высадился десант, в котором Бестужев-Марлинский командовал взводом Грузинского полка. Здесь его ранило. На другой день был обмен убитыми, но тело писателя не нашли…132

Доподлинно неизвестно, был ли Лермонтов на могиле Грибоедова, но в Государственном литературном музее находится картина Михаила Юрьевича с общим видом Тифлиса, написанная именно в 1837 году.

С. Тарасов подозревает, что с поездкой Лермонтова на Кавказ в 1837 году не все так однозначно. Некоторые факты (знакомство с видными людьми на Кавказе, изменение маршрута, отсутствие письменных документов и наличие косвенных свидетельств о пребывании поэта там, где он в принципе не должен находиться) наводят на размышления…

В плане же творчества пребывание Лермонтова на Кавказе в 1837 году способствовало рождению замечательных стихотворений и картин, много – с кавказской тематикой, и – самое главное – способствовало замыслу и началу создания романа «Герой нашего времени».

Столичный период с 1838 по 1840 год. Новая попытка дискредитации и убийства Лермонтова

3 января 1838 года Лермонтов, проделав долгий путь из Тифлиса, прибыл в Москву (пробыл там с 3 по 18 января133). Первым делом Михаил Юрьевич отдает Афанасию Алексеевичу Столыпину письмо от П.И. Петрова. С одной стороны, это дядя Лермонтова, и письма из рук в руки – всего лишь выражение родственных связей. С другой – люди эти стоят слишком высоко, и в их переписке, не предназначенной для казенной почты, могут быть и политические вещи.

В конце января Лермонтов в Петербурге. Вероятно, отдает А.А. Краевскому «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (которая выйдет в печать в «Литературных прибавлениях» «Русского инвалида» 30 апреля). Отдает Жуковскому для печати «Тамбовскую казначейшу». Просит одобрить Е.А. Арсеньеву его намерение подать в отставку. Бабушка уговаривает повременить, так как надеется на скорый перевод внука в Царское Село, где служба, по ее мнению, не в тягость. Лермонтов не идет против желания любимого человека.

С середины февраля до мая 1838 года Лермонтов служит в Новгородской губернии в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку, а 14 мая благодаря хлопотам Арсеньевой переводится в Царское Село.

Михаил Юрьевич Лермонтов получил возможность, как в юнкерский период, часто видеться с прежними знакомыми и близкими ему людьми, которые отметили перемену в Лермонтове, его серьезность. В «Современнике» печатается его «Казначейша»; дом Карамзиных ищет встреч с поэтом. Интересна характеристика Лермонтова Софьи Николаевны Карамзиной:

Он очень славный, двойник Хомякова по лицу и разговору134.

Алексей Степанович Хомяков известен прежде всего тем, что являлся основоположником раннего славянофильства. В 1839 году свои философские воззрения Хомяков изложил в статье «О старом и новом», где сформулировал основные теоретические положения славянофильства. По мысли Хомякова, будущее за душой «русской, образованной и облагороженной христианством», где церковь восточная поддерживает государство, которое представляет собой «нравственное и христианское лицо»135.

В момент «оформления» славянофильства имел место диалог с западниками. Так, А.А. Краевский, перекупив у П.П. Свиньина в 1838 году журнал «Отечественные записки», публиковал потом в нем воззрения как одних, так и других, сам при этом полагая главным просвещение, образование читателя.

Существует взгляд на историю первой половины XIX века, где общество после поражения декабристов характеризуется как общество с преобладанием пессимистических настроений, инфантильности. Между тем как раз после 1825 года активизировались кружки, общества, движения, партии… но в достаточно скрытой форме. Наиболее активные лица окружали себя в чем-то похожими людьми по принципу «кто враг моих врагов, тот мне друг» или «кто не против нас, тот за нас».

До 1825 года общества действовали достаточно узнаваемо, функционировали по типу клубов, похожих (или бывших на самом деле) на масонские. (Ну вот – масоны! Наконец-то добрались до них). Но и масоны тогда не были однородны: в разных ложах по-разному трактовались конечные цели. И.П. Тургенев, Н.М. Карамзин, П.Я. Чаадаев, М.М. Сперанский, А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, многие декабристы и много еще кто в определенный период своей жизни были масонами. Лозунги масонов о братской любви и равенстве привлекали многих прогрессивных людей. И, как правило, все великие люди «перерастали» масонство. И некоторые из них устремлялись к православию.

По-видимому, «кружок братьев Трубецких», который посещал Лермонтов до ссылки на Кавказ, нес в себе изначально нечто масонское, нечто «неодекабристское». Однако уже в 1838 – 1839 годах кружок этот, трансформировав ряды и цели, перерос, вероятно, в кружок политический. И не кружок даже, а некий круг знакомых, поддерживающих между собой отношения.

В 1839 году в Петербурге оказывается художник Г.Г. Гагарин:

В Петербурге Гагарин застал большинство своих прежних знакомых. Но они изменились, как изменилось и всё вокруг. За время его отсутствия аристократический кружок, членом которого он некогда состоял, существенно преобразился. Вечерние сборища у Трубецких из некогда весёлого содружества превратились в более оформленное и основательное общество – «Кружок шестнадцати». Его членами были люди либо весьма близкие художнику, как, например, его двоюродный брат Иван Сергеевич Гагарин, либо старые знакомые: Николай Жерве (с которым он некогда встречался на вечерах у братьев Трубецких), Александр и Сергей Долгорукие, Алексей Столыпин (Монго), двоюродный дядя и друг Лермонтова, Дмитрий Фредерикс, Пётр Валуев, Андрей Шувалов, Федор Паскевич, Борис Голицын, Ксаверий Браницкий и Михаил Лермонтов.

Имена остальных членов «Кружка» с точностью неизвестны. По предположению Э.Г. Герштейн, много лет посвятившей изучению деятельности этого объединения и установлению имён его членов, ими были князья Александр Васильчиков, будущий секундант на Лермонтова дуэли, Михаил Лобанов-Ростовский, Пётр Долгорукий и граф Андрей Шувалов. Возможно, как полагает Э.Г. Герштейн, а вслед за ней и И.Л. Андроников, к ним примкнули Сергей Трубецкой и Григорий Гагарин.

Существование «Кружка» держалось в тайне, но было известно достаточно широкому кругу современников. Сообщения о нём в печати появились ещё в конце позапрошлого века, в одной из статей Н.С. Лескова, который прямо называл его «кружком Лермонтова»136.

Члены «Кружка шестнадцати», надо думать, общались с членами других «кружков», куда также входили влиятельные лица, делающие политику. И «собраниями» можно считать любые вечера, салоны, балы. Кроме духовной солидарности по некоторым вопросам члены всевозможных «кружков» зачастую были связаны родственными узами. И где бы ни был Лермонтов, перед ним возникают периодически эти одни и те же лица. Он на Кавказ – они на Кавказе. Он в Петербург – они там.

Встреча Лермонтова с Эрнестом де Барантом (сыном посла Франции в России Проспера де Баранта) не была случайностью. Михаил Юрьевич часто бывал в салоне вюртембергского посла Андрэ Гогенлоэ по вторникам. Встречи проходили в доме его жены Екатерины Ивановны Гогенлоэ (урожденной Голубцовой).

Салон был главным образом дипломатический и придворный; там бывал весь дипломатический корпус и те, кто имел какое-либо отношение к Вюртембергу: придворные прежнего двора императрицы Марии Федоровны, дипломаты, направленные в Вюртемберг, путешественники и т. п. Гогенлоэ часто посещал и брат царя, великий князь Михаил Павлович, его супруга, великая княгиня Елена Павловна, племянница вюртембергского короля Вильгельма I, принц Петр Григорьевич Ольденбургский, пасынок короля и племянник царя; здесь был представлен большой свет и все, кто был популярен и моден в данный момент в Петербурге. Более всего в салоне вюртембергского посланника интересовались политикой. Как близкий друг великой княгини Елены Павловны, жены брата царя, Гогенлоэ имел доступ к информации, которая еще не успела распространиться за пределы дворца. <…>

К сожалению, придворный этикет и официальный характер документов не позволяли дипломату вдаваться в подробности и перечислять людей, присутствовавших на балу, <…> Из лиц, имена которых мелькают в депешах посланника, можно назвать С.С. Уварова, назначенного в апреле 1834 г. министром народного просвещения, князя Д.В. Васильчикова, князя Н.С. Голицына, князя Е.В. Апраксина, графа Н.А. Протасова, К.Я. Булгакова и других.137

Кроме упоминаемых выше лиц салон Гогенлоэ посещали Вяземский, Жуковский, Тургенев, Виельгорский – т. е. люди круга Пушкина. Частым гостем с 1838 года в салоне была кузина Лермонтова А.М. Верещагина, вышедшая замуж за вюртембергского дипломата барона Карла фон Хюгеля. Княгиня Елена Павловна, впоследствии организовавшая свой «кружок», была в дружественных отношениях с В.Ф. Одоевским, Ю.Ф. Самариным, И.С. Аксаковым; люди, входившие потом в кружок Елены Павловны, были сторонниками отмены крепостного права и ратовали за серьезные реформы. Лермонтов с В.Ф. Одоевским дружил…

Но вернемся к нашим Барантам. Французский посол Проспер де Барант виделся с Гогенлоэ почти ежедневно. Естественно, Барант хорошо знал Лермонтова. Часто повторяемая история о том, что посол барон де Барант вдруг поинтересовался у А.И. Тургенева смыслом стихотворения «Смерть поэта», не имеет отношения к дуэли, на которую вызвал Лермонтова сын посла – Эрнест де Барант. Более того, посол понимал, что в связи с высылкой из Парижа в августе 1839 года русского посла графа П.П. Палена политическое положение сложное и надо вести себя осторожно. В январе 1840 года стало очевидно, что Барант в немилости у русского императора. И в этих обстоятельствах сын Баранта – Эрнест – вызывает на дуэль Лермонтова. Этакий «удар отцу по затылку»…

А. Глассе пишет:

Дуэль произошла 18 февраля 1840 г. Точные причины ее до сих пор неизвестны. Современники, среди них и Гогенлоэ, указывали на то, что дуэлянты дрались из-за дамы высшего общества. Называли имена М.А. Щербатовой и Терезы Бахерахт. Только Е.П. Ростопчина писала, что в споре было замешано имя Пушкина. Косвенное отношение Эрнеста Баранта к дуэли Пушкина впервые отметил Г. Моргулис, указавший, что Дантес одолжил пистолеты для дуэли у Баранта. Был ли этот факт сообщен Лермонтову? Кем? И с какой целью?

Лермонтоведы неоднократно указывали на то, что дуэль Лермонтова с Барантом была спровоцирована. Секретарь французского посольства д'Андре писал позже послу, что перед его отъездом в начале февраля 1840 г. отношения между Эрнестом де Барантом и Лермонтовым были натянуты. В таком случае вызвать столкновение было крайне легко. Подобная провокация могла иметь двойную цель. Прежде всего дуэль являлась крупнейшей неприятностью для французского посла и могла повлечь за собой его удаление из Петербурга. Кроме того, дуэль также давала повод удалить из столицы Лермонтова. Этого могли желать в официальных кругах, поскольку накануне дуэли в III Отделении рассматривалось дело о заговоре тайного общества против царской семьи, якобы обнаруженном в это время в Петербурге. Не исключено, что в связи с этим начальник III Отделения граф А.Х. Бенкендорф вспомнил и об оппозиционно настроенном кружке молодых петербургских аристократов, к которому принадлежал и Лермонтов138.

Безусловно, Эрнеста де Баранта спровоцировали на дуэль с Лермонтовым. Большая роль в этом деле сыграна Терезой фон Бахерахт, хоть и приплетали почему-то молодую вдову Марию Алексеевну Щербатову, которой Лермонтов действительно был увлечен и которая в связи с непонятными подозрениями тут же покинула Петербург. А вот Бахерахт прямо-таки «рекламировала свое участие», и то, что дуэль стала всем известной, – ее заслуга. Могла ли Бахерахт сделать все это нечаянно или «купившись» на какую-то эпиграмму? Дочь дипломата и жена дипломата так неосторожна? Вряд ли. Безусловно, ее провокация преследовала двойную цель. С послом более или менее понятно. Но по поводу Лермонтова… Если бы Лермонтов убил де Баранта, с послом обошлись бы так же, как и обошлись. А вот если бы Барант убил Лермонтова? И очень даже мог бы: вызов был за ним. Тот, кто вызывал, не мог первым стрелять в воздух: это было бы позором. Следовательно, главная цель была не выслать Лермонтова, но дискредитировать, для чего можно и убить. В любом случае – подорвать репутацию поэта настолько, чтобы он не имел никакого влияния на близких ко двору лиц. Кому это было надо? Вероятно, тем же лицам, которые организовали убийство Пушкина, когда он перестал разделять цели круга неких людей, возлагавших на него большие надежды. Лермонтов пошел по пути Пушкина. Михаил Юрьевич, привлекший внимание высших лиц тем, что примкнул к «партии Пушкина», был сослан для проверки на Кавказ, где, вероятно, успешно выполнил «проверочные задания». Ему позволили жить и за него сам Бенкендорф лично похлопотал перед императором. Но по возвращении Лермонтова в Петербург что-то пошло не так. И поэт понимал, что не может играть в навязанную ему игру, потому и хотел просить отставки (о чем император еще, скорее всего, не знал).