Полная версия:

Прародина индоевропейцев

Около 10 видов, распространённых в Европе, Малой и Восточной Азии, на Кавказе, в Северной Америке. В СССР 2 вида, тисс ягодный, или негной-дерево (Т.baccata), растет в Беловежской пуще (Западная Белоруссия), Буковине (Западная Украина), Южном Крыму, на Кавказе. Дерево высотой до 27 м. Теневыносливо. Живёт до 3 тысяч лет. Его твёрдая прочная красновато-бурая древесина высоко ценится и используется в мебельном производстве и для токарных работ. Всё растение ядовито особенно для лошадей. Тисс остроконечный, или японский (Т.cuspidata), растет на Дальнем Востоке, в Китае (Маньчжурия), Корее и Японии. Дерево высотой до 20 м; даёт ценную древесину (красное или розовое дерево).

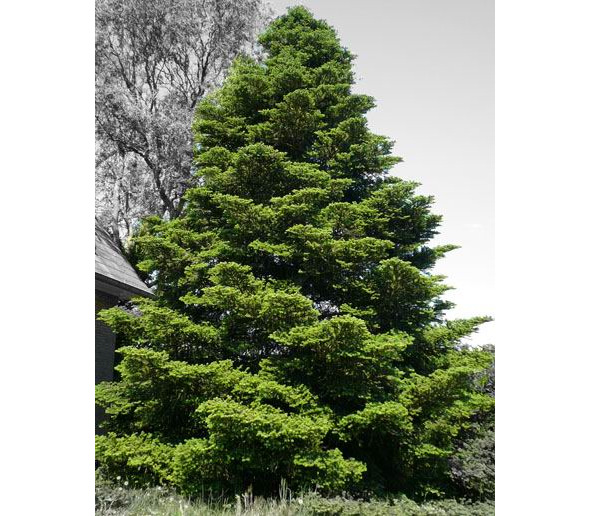

Тисс остроконечный

Тисс ягодный

Этого древнеиндоевропейского названия в индоиранских языках также нет. «Тис распространен в Европе от Скандинавии до устья Дуная, его восточная граница примерно совпадает с границей бука… Тис в историческое время не встречается в Восточной Европе и Северном Причерноморье… особенно распространен тис в более южных областях на Кавказе (начиная с Северного Кавказа), в Малой Азии и некоторых частях Балкан,» – пишет Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов.

Вновь повторяется ситуация, аналогичная сложившейся с «буком» и «грабом». На предполагаемой переднеазиатской прародине тис растет, на новой иранской родине также широко распространен, а в индоиранских языках индоевропейского названия этого дерева нет, как нет его в историческое время в Восточной Европе и Северном Причерноморье.

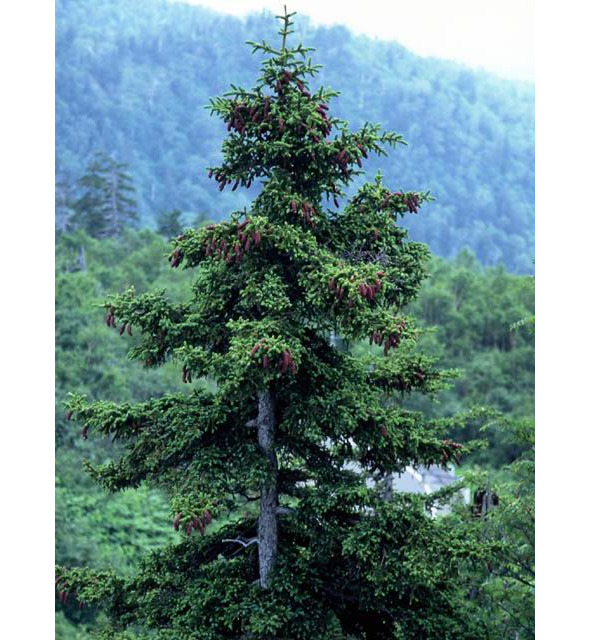

Пихта, ель, сосна, (карта 4). Пихта (Abies), род вечнозелёных хвойных деревьев семейства сосновых. Ствол прямой, высотой до 80 м, с густой, обычно конусовидной кроной. Кора гладкая с желваками – вместилищами смолы. Листья линейные, плоские, на верхушке большей частью притупленные, снизу с двумя светлыми полосками, по которым располагаются устьица.

Около 50 видов; растут в горах, реже на равнинах Северного полушария. В СССР – 9 видов и примерно 16 видов интродуцированных. Из коры получают ценные смолы. В СССР наиболее распространена пихта сибирская (A. sibirica) – на севере Европейской части и в Сибири, на равнинах и в горах (до верхней границы леса). Стройное дерево высотой до 30 м. Из коры получают пихтовый бальзам, из хвои и веток – пихтовое масло. На Кавказе произрастает реликтовый вид пихта кавказская, или пихта Нордманна (A. nord-manniana), высокое (до 50 м) дерево с низкоопущенной кроной. Живёт до 500 лет. В Европе растет пихта белая (A. alba), дающая ценную древесину.

Пихта сибирская

Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов указывают, что «пихта в разных ее видах известна со среднего и позднего Атлантического периода (7—4 тысячелетия до н.э.) в Закавказье и Передней Азии, а также в низовьях Волги, в Восточной Европе, в бассейне Припяти-Десны. Позднее пихта оттесняется некоторыми другими видами деревьев, сохраняясь преимущественно в горных районах Европы, Кавказа, Передней Азии и Восточной Европы.» Хотелось бы подчеркнуть, что еще во время пика Валдайского оледенения, когда, в отличие от Западной Европы, «в пределах Русской равнины леса занимали большую площадь в виде широкой полосы, пересекающей ее в направлении с юго-запада на северо-восток», они были представлены в основном березово-сосновыми и елово-пихтовыми лесами. В тоже время: «В отношении неморального и субтропического кустарниково-лесного типов растительности необходимо отметить следующее: на то, что эти типы сохранились на юге Европы в эпоху Валдайского оледенения с полной определенностью указывают результаты флороценогенетического анализа современной растительности среднеземноморских стран.»

Каким образом в такой ситуации, когда климат Передней Азии практически не изменялся со времен Валдайского оледенения до наших дней, пихта могла быть оттеснена в горные районы Европы, Кавказа и, главное, Передней Азии, где ее в настоящее время нет.

Согласно современным картам растительности в Старом Свете ареал рода пихта – это северо-восток Европейской части России, Сибирь, Китай (северо-запад), незначительно на Кавказе и Западном Средиземноморье. Г. И. Танфильев отмечал, что: «В европейскую тайгу заходят из сибирских пород, кроме лиственницы, еще пихта и кедр. Из них кедр растет по эту сторону Урала небольшими группами и отдельными деревьями среди лесов и других пород, тогда как лиственница и пихта образуют местами даже леса.» В настоящее время пихта занимает у нас в стране 12 млн. га. Таким образом, уверенности в том, что пихта росла в древности в Передней Азии нет, но то, что она имела и имеет обширный ареал на северо-востоке Европы и в Сибири является фактом.

Пихта белая

Сосна (Pinus), род хвойных вечнозелёных деревьев и стелющихся кустарников семейства сосновых. Высота 1,5—75 м. Хвоинки игольчатые. Сосны светолюбивы, образуют леса и рощи на хорошо дренированных почвах и скалистых склонах, но могут расти и на заболоченных местах. Живут до 350 лет. Около 100 видов, в лесной зоне Евразии и Северной Америки, реже в горах тропиков Северного полушария.

В СССР около 12 видов. Сосна обыкновенная (P.silvestris) образует леса в Европейской части и Сибири. Дерево высотой 40 м. Даёт строевую и поделочную древесину, топливо, смолу, вар, живичный скипидар, эфирное скипидарное масло, канифоль. Из хвои получают витамин С. На Кольском и Скандинавском полуостровах растет близкая к ней сосна лапландская (P.lapponica), в горной части Крыма и Западного Закавказья – сосна крымская, или Палласова (P.pallasiana). В Закавказье известна сосна пицундская (P. pityusa). В СССР растут сосна кедровая сибирская, кедровый стланик и сосна корейская или маньчжурская (P. koraiensis). Растет на Дальнем Востоке, в горах Маньчжурии, северо-востоке Кореи и в Японии (остров Хонсю).

Вяч. Вс. Иванов и Т. В. Гамкрелидзе пишут, что сосна и ее разновидности с древности представлены в горных областях Кавказа и Карпат, а также в Причерноморье.

При этом следует отметить, что в древности сосна была распространена отнюдь не только на этих территориях. Так в пик Валдайского оледенения в Окском бассейне шумели елово-сосновые леса северо-таежного типа, в среднем течении Десны локально были распространены леса с елью и сибирской кедровой сосной. По данным палеогеографии в древнем голоцене (2 тыс. лет назад) на территории Вологодской области в лесах присутствовали ель, сосна и ольха. Близкой к этому была ситуация и в других районах центральной части и севера Восточной Европы. В целом же хвойные начали играть значительную роль в растительном покрове Евразии ещё с триасового периода, который начался около 240 млн. лет назад. «Среди современных хвойных самыми древними семействами являются араукариевые, подокарповые и особенно сосновые… растительные остатки (в том числе и пыльцевые зерна), более или менее уверенно относимые к роду сосна, известны из юрских отложений.» В настоящее время леса с преобладанием сосновых наиболее четко выражены в северных районах Евразии и Сев. Америки. Сосновые леса в нашей стране занимают площадь в 108 млн. га.

Ареал рода сосна – вся Европа, Сибирь, Гималаи, Памир, Китай, Япония, Малая Азия. В Передней Азии сосны нет. Не так значительны сосновые леса, как это представляется Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванову, и на Кавказе. Так Г. И. Танфильев, описывая леса Западного Закавказья, отмечает что: «Очень характерна для побережья, встречающаяся только у самого моря, приморская сосна, высокое дерево, растущее небольшими группами между Новороссийском и мысом Пицунда, и только у этого последнего пункта образующее крупный лес.» Он отмечает, что «в лесах на Талаше совсем нет хвойных, кроме тиса и можжевельника», а «в Восточном Закавказье из хвойных пород встречаются только сосна и можжевельник, из которых сосна, однако, идет только до меридиана Елисаветполя.»

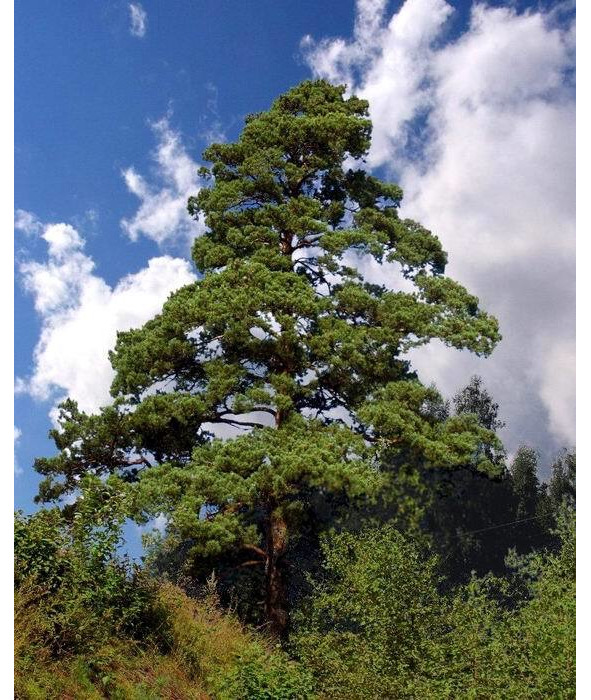

Сосна обыкновенная

Сосна крымская

Сосна пицундская

Вишня пильчатая

Сосна кедровая сибирская

Кедровый стланик

Сосна корейская

Ель (Picea), род хвойных вечнозелёных деревьев семейства сосновых. Важнейшая лесообразующая порода. Ель теневынослива, зимостойка, страдает от сухости воздуха. Живёт 300 лет. Около 40 видов – в Европе, Азии, Северной Америке. В СССР 8 видов. В Европейской части от северной границы леса до северной границы чернозёма растет ель обыкновенная, или европейская (P. abies, иди P. excelsa), дерево высотой 20—50 м. Древесина белая, лёгкая и мягкая, употребляется в строительстве. Из неё добывают смолу, дёготь, скипидар, канифоль, древесный уксус, дубильные вещества.

На севере Европейской части, Урале и в Сибири сменяется елью сибирской (P. obovata). В Северной Карелии обитает ель финская (P. fennica), на Кавказе – ель восточная (P. orientalis), в Джунгарском Алатау и Тянь-Шане – ель Шренка (P. schrenkiana) с голубоватой хвоей, на Дальнем Востоке – ель корейская (P. koraiensis) и ель аянская (P. ajanensis).

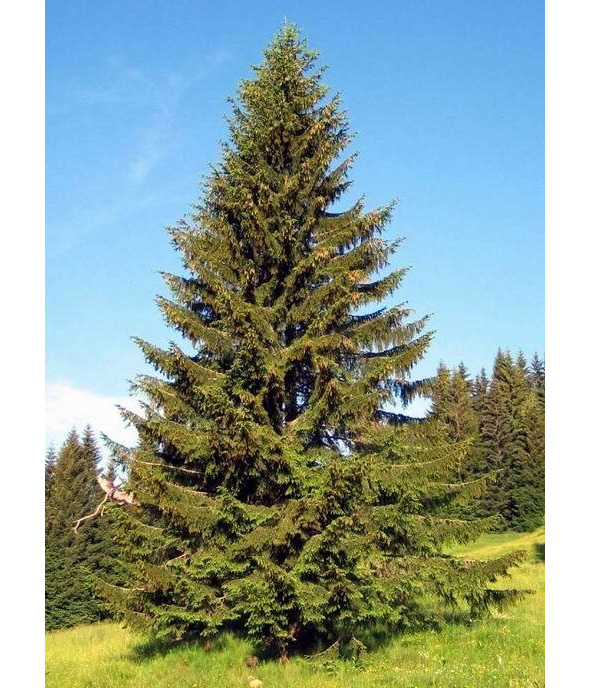

Ель обыкновенная

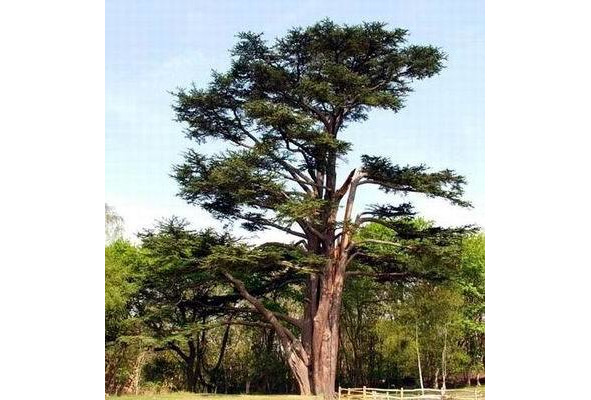

Ель восточная

Ель аянская

Авторы «Индоевропейского языка и индоевропейцев» утверждают, что: «В древности ель была представлена только в высокогорных районах, в частности на Кавказе и в горных районах Центральной и Южной Европы.» Однако Л. С. Берг считал, что 11—10 тыс. лет назад на севере и в центре Восточной Европы преобладали еловые леса; 9—8 тыс. лет назад количестве ели несколько упало; 7—6 тыс. лет назад в умеренном, теплом и влажном климате началось вторичное распространение ели.» В 1 тысячелетии до н.э. в более холодных и влажных условиях ель начинает проникать в дубовые леса. Данные ботаники свидетельствуют о том, что в настоящее время «большинство видов и особей ели держатся в области, южная граница которой не выходит за пределы 35° с.ш., причем подавляющая часть еловых древостоев располагается значительно севернее.» И более того, даже во время максимума Валдайского оледенения (18—20 тыс. лет назад) именно на территории Восточной Европы были распространены от 55 до 63° с.ш. луговые степи с березовыми и еловыми лесами. Что касается Кавказа, то здесь ель распространена «в основном на западе Большого Кавказа, как на северных его склонах, так и в Закавказье, доходя на Востоке почти до Тбилиси. Южная и юго-восточная граница ели восточной лежит в Анатолии.»

Таким образом, преобладающий ареал рода ель – это север Евразии, Гималаи, Китай и немного Балканы, Малая Азия и Кавказ, т.е. тезис о том, что в древности ель была представлена только в высокогорных районах, в частности на Кавказе и в горных районах Центральной и Южной Европы, представляется неверным.

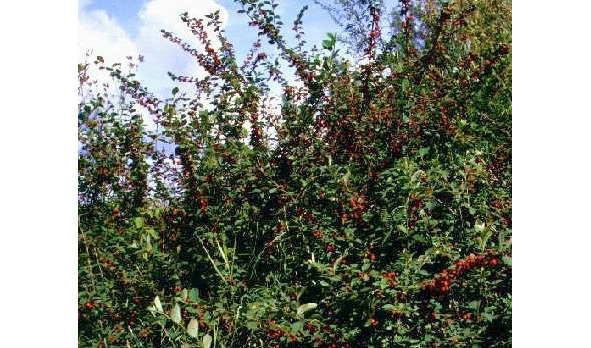

Кизил (Cornus), (карта №5), род деревьев и кустарников семейства кизиловых. Плоды – красные мясистые костянки на ножках. 4 вида в Средней и Южной Европе, Малой Азии, Центральном Китае, Японии и Северной Америке. Роды дерен, кизил, свидина и некоторые другие объединяют под названием кизил. Дёрен (Chamaepericlymenum), род растений семейства кизиловых. Невысокие полукустарники с подземными ползучими деревянистыми корневищами и травянистыми однолетними стеблями. Плоды – красные костянки. 3 вида, в Европе, на Дальнем Востоке и в Северной Америке. Все встречаются в СССР.

Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов пишут в своей работе, что: «Кизил распространен преимущественно в относительно более южных районах Европы, на Кавказе и в Передней Азии.»

В настоящее время у нас в стране растет 15 видов дикого кизила, среди них: кизил остролистный, доходящий в европейской части до Архангельска, где он плодоносит так же, как и в Крыму; кизильник кистецветный, распространенный в Крыму, на Кавказе и в Западной Азии, также плодоносящий до широты Архангельска; кизильник цельнокрайний или обыкновенный, растущий в Прибалтике, Западной Белоруссии, на Кавказе, Зап. Украине, в Крыму и Средней Азии, и также доходящий до Архангельска; кизильник черноплодный, распространенный в Евразии от Центральной Европы до Китая, и от Лапландии до Кавказа и Средней Азии, растущий везде, кроме тундры и неорошенных пустынь. Плоды употребляют в пищу в сыром виде, на варенье, компоты. Твердая тяжелая древесина используется для различных поделок. Кизил содержит дубильные вещества. Хороший медонос.

Кроме того разновидности кизила широко распространены под общим названием дерен, около 50 видов которого растет в умеренном климате. Это – дерен белый сибирский (свидина белая, шатун), растущий на севере лесной полосы европейской части нашей страны, в Сибири и на Дальнем Востоке. Этот кустарник предпочитает более влажные и сырые места по берегам рек, озер, речных пойм и не растет на юге степной зоны. Дерен красный (кровяной кизил) распространен по всей европейской чести России, кроме крайнего Севера и Кавказа, а также средней и южной Европы. Этот кустарник обитает в поймах рек, зарослях, в подлеске, по опушкам. Дерен обыкновенный – кизил, на север распространенный до города Орла. Дерен шведский (Ch. suecicum) растет на севере Европейской части СССР и на Дальнем Востоке; дерен канадский (Ch. canadense) и дерен уналашкинский (Ch. unalaschkense) – на Дальнем Востоке.

Таким образом, утверждать, что кизил в 5—4 тысячелетии до н.э. рос только в южных районах Европы, на Кавказе и в Передней Азии, вряд ли возможно.

Кизил

Кизильник кистецветный

Кизильник цельнокрайний

Кизильник черноплодный

Дерен шведский

Дерен канадский

Дерен белый сибирский

Дерен красный (кровяной кизил)

Дерен обыкновенный

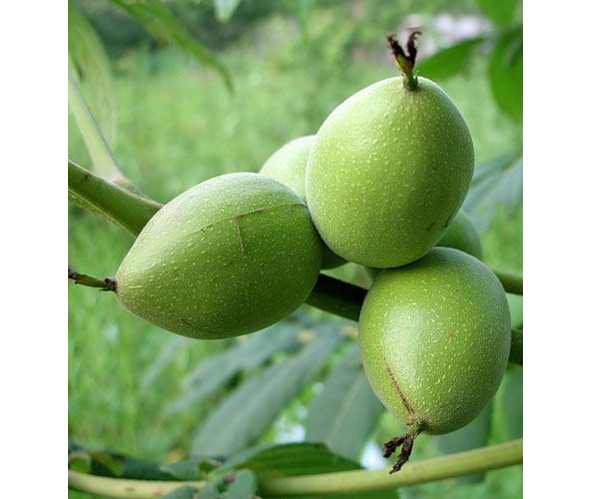

Кизил остролистый

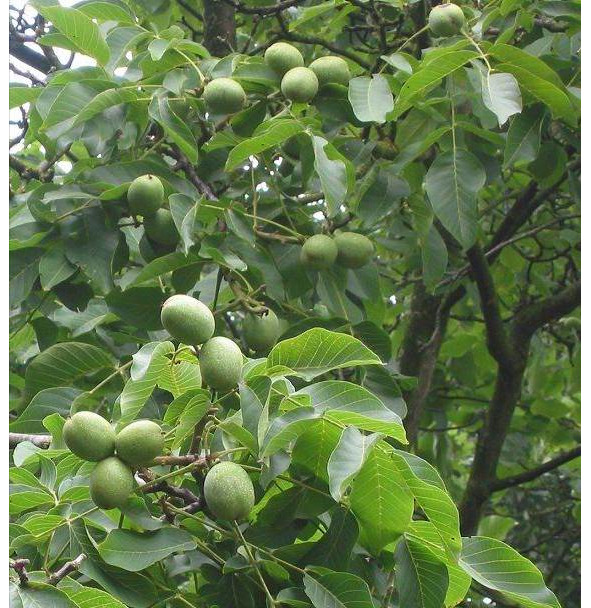

Орех (Juglans), (карта №6), род растений семейства ореховых. Листопадные однодомные деревья с крупными непарно-перистыми листьями. Цветки – в пазухах кроющих листьев; тычиночные – в повисающих многоцветковых серёжках; пестичные – в малоцветковых верхушечных соцветиях. Плод костянкообразный, с зелёной мясистой наружной оболочкой и твёрдой, деревянистой внутренней. Семя съедобное, без эндосперма. 14—40 видов, растущих в смешанно-широколиственных лесах, преимущественно в горах Южной Европы, Азии и Америки. Многие виды разводят с древних времён ради питательных вкусных плодов, для получения ценной красивой древесины. В СССР дико растут 2 вида: грецкий орех и маньчжурский орех.

Маньчжурский орех

Грецкий орех

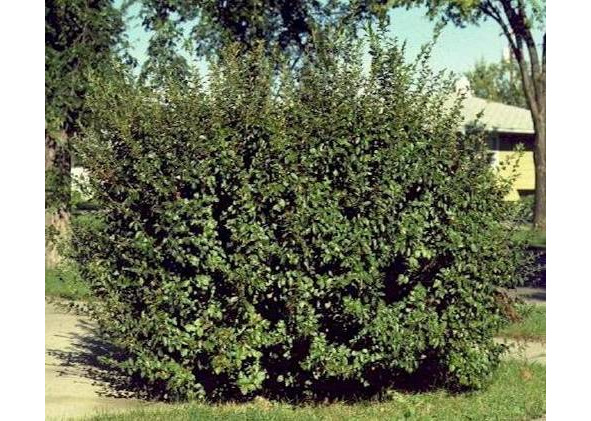

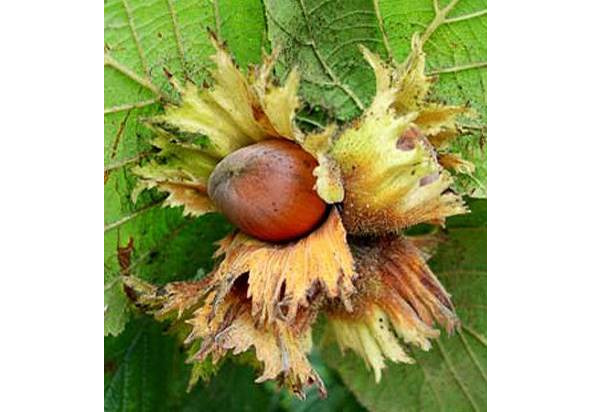

В СССР распространены 9 видов ореха-лещины: обыкновенная, разнолистная, маньчжурская, короткотрубчатая, крупноплодная, понтийская, колхидская, имеретинская и медвежий орех. Разнолистная, короткотрубчатая и маньчжурская лещины, растут на Дальнем Востоке. Понтйская, колхидская, имеретинская лещины растут в Закавказье. Лещина крупная, или фундук, стала одной из родоначальниц крупноплодных садовых форм. Все перечисленные виды лещины, кроме медвежьего ореха, древовидные кустарники высотой от 5 до 8 метров.

Медвежий орех развивается в могучее дерево высотой до 25 метров. По красоте и мощи соперничает с буком, живет до 200 лет. Медвежий орех дает до 20 килограммов плодов. Древесина этого дерева, растущего на Кавказе и в юго-западных областях СССР, высоко ценится.

В лесном хозяйстве наибольшее значение имеет лещина обыкновенная, или орешник. Этот многоветвистый кустарник высотой 5—8 метров растет в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах европейской части СССР. Плоды – односеменные орехи с плотной скорлупой. Орехи созревают в августе-сентябре. Отдельные кусты дают до 10 килограммов. Практически урожайность зарослей до 500 килограммов орехов с гектара. Урожайные годы постоянно чередуются с малоурожайными. Лещина легко размножается зрелыми орехами, укоренением отводов побегов, пневой порослью и делением кустов. Орехи при осеннем посеве на глубину 5 сантиметров хорошо восходят следующей весной. Ядро ореха содержит 55—70% жира, 14—18% легкоусвояемых белков, 2—5% сахарозы, витамины группы В и С, соли железа и микроэлементы. Ядра употребляют в пищу сырыми, сушеными и поджаренными. Мука из орехов хранится более 2 лет, не теряя вкусовых качеств и питательности. По калорийности ядра превосходят белый хлеб и мясо. (1кг. ядра лещины – 5840, свинина – 3860, ржаной хлеб – 1960, картофель – 860 ккал). В ореховом масле 65% олеиновой, 9% пальметиновой и 1% стеариновой кислоты. Содержание витаминов также высокое. Масло из орехов лещины вкусное, напоминает миндальное. Применяется для производства предметов косметики, а также в живописи. Древесина лещины легкая, гибкая, прочная, белая с розоватым оттенком, мелкослойная, лоснящаяся. Уголь из древесины пригоден для изготовления пороха. Опилки нужны виноделам. Кора и листья используются в кожевенной промышленности. Пыльца лещины хороший взяток для пчел.

Уже 7—6 тысяч лет назад (атлантический период) в северной и центральной части Восточной Европы отмечается «большое распространение дубовых лесов с липой, вязом и орешником.» «В лессовидном суглинке Лихвина оказались пыльцевые зерна лещины, а ведь это время отстоящее от нас на 10—11 тысячелетий, т. е. VIII – IX тыс. до н.э…» Палеоклиматологи отмечают, что во второй половине бореального периода (завершившегося 7700 лет назад), т.е. в начале 6 тысячелетия до н.э. на этих территориях появляется в значительном количестве пыльца орешника, кульминация которой относится к среднему голоцену (5700—5000 г. до н.э.), причем орешник составляет 5% всего видового состава.

Утверждение Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, что название ореха связано в общеиндоевропейской лексике именно с грецким орехом, представляется не очень убедительным. Хотя грецкий орех и является эндемиком юга, древние римляне называли его Jovis glans, т.е. «желудь Юпитера». И, хотя грецкий орех растет в диком состоянии в Греции, считают, что он там одичал. Ареал дикого грецкого ореха – южный Казахстан, Средняя Азия, Иран, Афганистан, западные части Гималаев и Тибета, юго-восток Закавказья (Талыш). Н. И. Вавилов писал, что: «Афганистан в целом входит в общий ареал дикого ореха грецкого… в Малой Азии и Европе дикорастущие орехи грецкие следует считать потомками одичавших культурных растений… В Западной Грузии огромные леса грецкого ореха справедливо расцениваются как разросшиеся древние сады, заброшенные еще во время «грузино-персидских и грузино-турецких войн».

В то же время дикорастущая лещина на территории России занимает сегодня 3 млн. га., и дает общий урожай орехов от 6 до 12 млн. т. в год. Что касается грецкого ореха, в своем исконном ареале (Средней Азии) он занимает всего 100 тыс. га. Кроме того, лещина понтийская является эндемиком гор Понта в Малой Азии, где известна со времен Древней Греции как орехоплодная культура («гераклийский орех») и является родоначальником известных турецких («византийских») сортов ореха.»

Таким образом, название ореха в общеиндоевропейском языке, как ореха грецкого, вряд ли возможно, постулировать при наличии концепции переднеазиатской прародины индоевропейцев, т. к. Передняя Азия не является исконный ареалом его диких форм. Можно предполагать, что название ореха в общеиндоевропейском языке связано не с «орехом грецким», а с исконным для Европы растением-лещиной.

Лещина понтийская

Лещина разнолистная

Лещина колхидская

Лещина крупноплодная

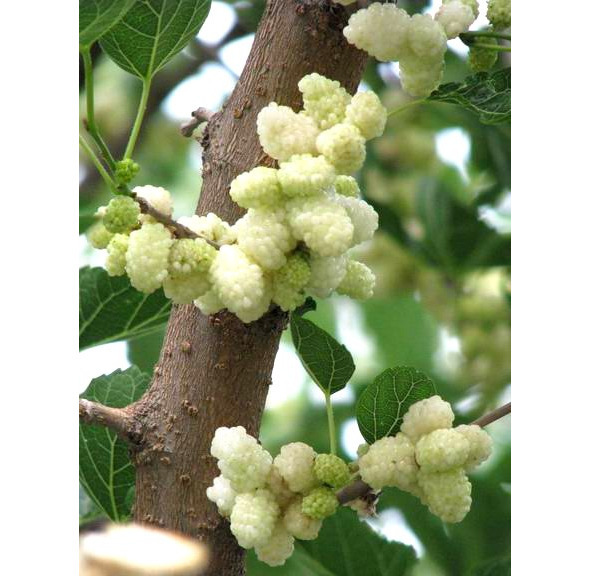

Шелковица, тутовое дерево (Morus), (карта №7), род деревьев семейства тутовых (Moraceae). Высота 35 м, крона шарообразная, широкояйцевидная, очень плотная. Кора бурая, трещиноватая. Плод – ложная сложная сочная костянка, тутовая ягода, длиной до 5 см, белая, розовая, тёмно-фиолетовая, почти чёрная. Около 24 видов, в Восточной и Юго-Восточной Азии, и на юге Европы, в южной части Северной Америки и северо-западной части Южной Америки, частично в Африке; в СССР – 4 вида на юге Европейской части и в Средней Азии.

Выращивают ради получения листьев для выкормки шелковичного червя, а также плодов. Плоды сладкие или кисло-сладкие (10% сахара), используют в пищу в свежем и сушёном виде, а также для приготовления вин. Древесина плотная, упругая, тяжёлая, применяется как строительный и поделочный материал в столярном и бондарном производствах. Для выкормки тутового шелкопряда культивируют шелковицу белую (М.alba), шелковицу шелкопрядную (М.bombycus), шелковицу многостебельчатую (М.multicaulus), а для получения плодов также шелковицу чёрную (М.nigra). Шелковица засухоустойчива, относительно малотребовательна к почвам, солеустойчива, не выносит заболачивания.

Шелковица белая

Шелковица белая

Шелковица черная

Шелковица чёрная

Очень интересная ситуация складывается у авторов «Индоевропейского языка и индоевропейцев» и с названием тутового дерева. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов отмечают, что «тутовое дерево» с темными плодами – характерное плодовое дерево Средиземноморья и Юго-Западной Азии; его древней родиной считается Передняя Азия. Крупные плоды… в ряде высокогорных районов Передней Азии и Центральной Азии (на Памире) используются в пищу (из сушеных плодов шелковицы изготовляется мука, заменяющая муку из зерна), листья идут на корм скоту, а древесина ценится как строительный материал.» Но в целом ряде индоевропейских диалектов, утративших старое слово (как индоиранские языки) название тутового дерева перенесено на ежевику. Так в Греции (где растут и тутовое дерево и ежевика) у них одно название – мороу (уже у Гомера), а в Армении мор, мори, морени – ежевика (хотя тутовник здесь тоже растет), латинское (morus – тутовое дерево, morun – плод тутового дерева и ежевика).»