Полная версия

Полная версияРусская армия 1812 года. Устройство и боевые действия

Но осенью 1799 года успехи коалиции заканчиваются. Союзники покидают Голландию после неудачного сражения в районе Берген-Алкмар. В Швейцарии терпит поражение русский корпус генерала Римского-Корсакова. Идущий из Италии на соединение с ним Суворов с трудом пробивается через Альпы. Разногласия между союзниками обостряются, и русские войска возвращаются домой.

Франция усиливается, но и теряет некоторые республиканские достижения. Всё большую силу набирают новые капиталисты. Республика преображается в империю. В 1804 г. Наполеон становится императором французов. Он задумывает поразить Британию прямым десантом на её острова. Войска накапливаются на берегу пролива Ла-Манш в лагере Булонь и получают название Великая армия.

Но в 1805 году Британия, Австрия, Россия и Швеция объединяются в 3-ю коалицию. Австрийцы с востока движутся в Баварию. За ними идёт русская армия Михаила Кутузова. Французы свёртывают Булонский лагерь и спешат в Баварию с запада. Они опережают австрийцев, и в октябре окружают их в районе Ульма. Австрийцы сдаются. Кутузов отсечён на австро-баварской границе и вынужден отходить на восток. Он отступает 400 километров вдоль Дуная к Вене и далее в Чехию. Там в декабре возле городка Аустерлиц [Славков возле Брно, Чехия] происходит сражение, в котором русско-австрийские армии терпят сокрушительное поражение. Австрия выходит из войны. Остатки войск Кутузова возвращаются в Россию. Триумф Наполеона омрачён лишь полным разгромом французского флота адмиралом Нельсоном у мыса Трафальгар близ испанского порта Кадис северо-западнее Гибралтарского пролива. Британия остаётся недоступной владычицей морей, а Наполеону приходится добиваться побед на суше.

8 октября 1806 года наполеоновская армия из южной Германии вторгается в Пруссию и уже через неделю наголову разбивает прусские войска в двух одновременных сражениях у Йены и Ауэрштедта. Французы входят в Берлин и занимают почти всю страну. Но и здесь Наполеон не может забыть о непокорённой Британии. 21 ноября 1806 года он подписывает декрет о её континентальной блокаде. Декрет запрещает все торговые, почтовые и прочие связи с Британскими островами. Блокаду должны соблюдать все подвластные и союзные Франции государства. Любой британец, находящийся в этих государствах, считается военнопленным. Ни одно судно из Британии и её колоний не должно допускаться в порты под угрозой отъёма в пользу французского правительства.

7 фев/26 янв. 1807 г. у Прейсиш-Эйлау [Багратионовск Калининградской обл. ] французы наталкиваются на русские войска под командой генерала от кавалерии Леонтия Беннигсена. Упорное сражение длится два дня, потери обеих сторон достигают 50 тыс. человек, но все попытки разгромить русских не удаются. Беннигсена славят первым русским генералом, которого не победил сам Наполеон.

Но уже летом 1807 года Беннигсен терпит жестокое поражение от Наполеона у города Фридланд [Правдинск Калининградской обл.]. Французская армия выходит на границу с Россией. Там императоры Наполеон и Александр I заключают знаменитый Тильзитский мир, по которому Россия отказывается от своих завоеваний (включая Ионические острова и крепость Корфу), а главное – присоединяется к континентальной блокаде, заключает с Францией союз и даже вступает в войну с Британией.

Словом, пока дела Наполеона идут хорошо. У него в руках почти вся Европа. Но ему нужна не почти, а вся. И он предлагает Александру I свою идею: с помощью русских войск двинуться, наконец, в Индию, чтобы зайти Британии в тыл (и наверняка учитывает, что Россия имеет нужный опыт: с 1804 года воюет на том направлении – в Персии). А для подкрепления своего имперского величия Наполеон даже собирается жениться на сестре Александра – Екатерине Павловне.

Замыслы грандиозны, что и говорить. Но ни один из них не удаётся.

Россия соблюдает блокаду только для вида. Ведь Британия – крупнейший покупатель российского зерна, корабельного леса и льна для парусины, а встречно – продавец машин, оружия и сукна. Из-за упадка торговли цены в России растут, рубль дешевеет вчетверо. Блокада несёт большие убытке стране.

Поход в Индию не увлекает ни Александра I, ни русских генералов. Никто не хочет быть у французов на побегушках. Ну, а отдавать царскую сестру замуж какому-то безродному выскочке, пусть даже Наполеону, не хочется и подавно. Свадьба расстраивается.

Наполеон видит, что если на морях путь к господству закрывает Британия, то на суше – Россия. И решает подчинить её силой оружия. Видимо, этот путь кажется легче, ведь Россию не раз удавалось побеждать. А после победы можно будет заставить её двинуться и в Индию (пример: в ноябре 1812 г. за Смоленском у Красного казаки захватили в обозе отступавших французов карты Индии. Зачем они там оказались?).

Посмотрите на карту Европы 1812 года:

Рисунок 7–1. Политическая карта Европы 1812 года

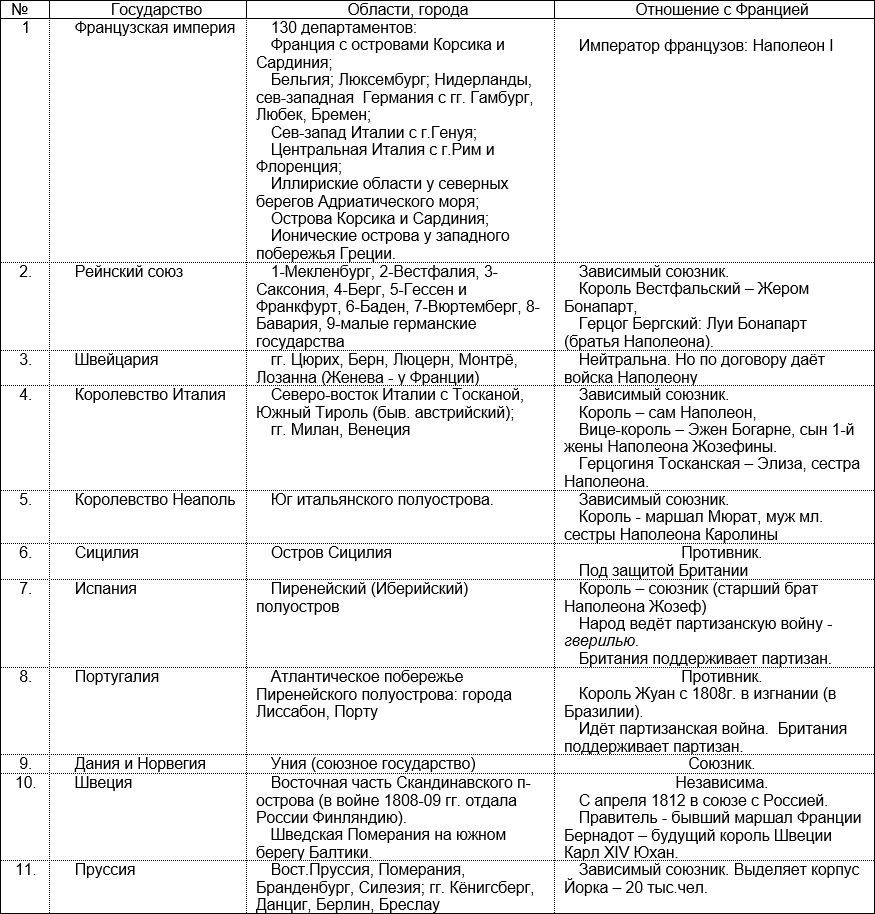

Теперь опишем карту подробнее:

Рисунок 7–2. Французская империя в отношениях с другими государствами в 1812 году

Как видим, почти все государства Европы попали в зависимость от Наполеона и стали его военными союзниками. Самым надёжным оказалось Великое герцогство Варшавское, и было от чего. Его основал Наполеон по Тильзитскому миру 1807 года после побед над Австрией, Пруссией и Россией. Герцогству отвели часть земель бывшей польской Речи Посполитой, разделённой между соседями в конце XVIII века. Герцогом Наполеон назначил короля Саксонии. Но поляки были рады и этому. Они составили самые боевые нефранцузские соединения наполеоновской армии: дивизию Молодой гвардии под названием Легион Вислы, и 5-й армейский польский корпус под командой военного министра герцогства – Юзефа Понятовского, героя польско-русской войны 1792 г. (2-й раздел Польши).

Меньшую преданность показали Пруссия и Австрия. По договорам 1812 года они обязались дать Наполеону два корпуса – 50 тысяч солдат, но ждали удобного случая отомстить за прошлые поражения (и дождались-таки. После разгрома Наполеона в России они перешли на сторону его противников. Не помешало и то, что дочь императора Австрии Мария Луиза была замужем за Наполеоном).

Не удалось привлечь в союзники Швецию и турецкую Османскую империю.

Швецию возглавил бывший друг-соперник Наполеона и маршал Франции, а с 1810 года шведский кронпринц (наследник) Жан Батист Бернадот – будущий король Швеции Карл XIV Юхан. Он отдалился от Наполеона, и в апреле 1812 года даже заключил союз с Россией. Так на северном своём фланге Наполеон союзника не приобрёл.

Турецкая Османская империя переметнулась было к Наполеону после его победы при Аустерлице, и в 1806 году вступила в войну с Россией. Но потерпела сокрушительные поражения от войск Михаила Кутузова у Рущука и Слободзеи (ныне Румыния), и в мае 1812 г. пошла с Россией на мир, отдала ей Бессарабию, признала влияние России в Молдавии и Валахии, и обязалась расширить права Сербии. Поэтому от союза с Наполеоном ей пришлось отказаться.

Не покорились Наполеону народы Испании и Португалии. Кроме королей. Испанский король и его сын под давлением Наполеона отреклись от престола. Вместо них королём Испании был назначен старший брат Наполеона Жозеф. А король Португалии в 1808 году покинул страну и бежал в Бразилию.

Но народы начали партизанскую войну – гверилью (от guerra – война, и guerrilla – малая война). На деле война оказалась вовсе не малой, она охватила весь Пиренейский (он же Иберийский) полуостров. Партизанам помогали британские войска, высаженные с кораблей королевского британского флота. Командовал ими будущий победитель Наполеона при Ватерлоо в 1815 году герцог Веллингтон. Для борьбы с гверильей и британцами Наполеону пришлось держать целую армию: до 250 тысяч человек.

Так сложилась обстановка в Европе к весне 1812 года.

7.2. Замыслы сторон

Россия в 1812 году обживала новые земли, перешедшие к ней в последние 15–20 лет. Это были:

– Финляндия с Аландскими островами на Балтике – после войны со Швецией 1808–09 гг.

– Литва, Западная Белоруссия, Волынь и Подолия – после войны и третьего (полного) раздела польской Речи Посполитой в 1795 г.

– Правобережная Украина (от Днепра) и Бессарабия – после побед над Турцией в 1791 и 1812 гг.

Новая западная граница протянулась от Балтийского до Чёрного моря примерно по линии: Мемель [Клайпеда] – Ковно [Каунас] – Гродно – Брест-Литовск – Владимир-Волынский – Каменец-Подольский – Яссы – река Прут – устье Дуная. Для её обороны русское военное командование планировало построить крепости с интервалами по 120–150 километров с севера на юг: Либава [Лиепая] – Ковно – Гродно – Брест – Луцк – Каменец-Подольский. Дальше к югу их могли дополнить старые крепости Хотин, Бендеры, Аккерман [Белгород-Днестровский] и самая известная – Измаил. С началом войны полевые армии должны были заполнить интервалы между крепостями и опереться о них своими флангами. Так создавалась бы неразрывная цепь обороны всей западной границы. Подкреплять её должна была тыловая линия старых крепостей по берегам рек Западная Двина, Березина и Днепр. Это крепости: Рига – Динабург [Даугавпилс] – Борисов – Бобруйск – Житомир – Киев. Надо сказать, что крепость – это не только хорошо вооруженное укрепление, но и арсенал, казармы, госпитали, склады продовольствия и прочих военных припасов. По тогдашнему опыту полевые войска могли без риска действовать на удалениях до 5 переходов от крепости, возвращаясь за припасами или под её защиту (еды и сухарей в ранце солдата – на 4 дня, в провиантской повозке для роты в 120–140 человек – на неделю. Всего еды на дорогу в оба конца – на 10–11 дней). Так что интервалы 120–150 км выбирались не наобум. Однако, по недостатку времени и денег приграничные крепости не были построены, и пришлось по их линии развёртывать только полевые армии, что снижало устойчивость обороны. Но старые крепости тыловой линии были усилены, а на Двине между Полоцком и Динабургом у города Дрисса [Верхнедвинск] построен большой укреплённый лагерь.

Однако, император Александр I хотел не только обороняться, но и наступать, что отвечало его характеру и возможностям. За ним стояла огромная страна с мощной армией, которую последние 50 лет боялась вся Европа. Недавние победы над Швецией и Турцией добавляли уверенности императору и российскому командованию. Некоторые генералы (и прежде всех Багратион) предлагали атаковать Варшавское герцогство в надежде, что соседние австрийцы и пруссаки примкнут к России, и атака перерастёт в общее наступление против Наполеона. А Дунайская армия даже готовилась к походу в Сербию и к Далматинскму побережью Адриатического моря.

Однако, весной 1812 года стало понятно, что Пруссия и Австрия не поддержат Россию, а даже напротив – передадут часть своих войск Наполеону. Тревожила русских генералов и сама Великая армия с её численностью, высоким мастерством и боевым духом. Память о поражениях от неё при Аустерлице и Фридланде была свежа. Но от наступления на Варшаву и Вислу тоже не отказывались. Думали упредить Наполеона и продвинуться подальше на запад (а на худой конец было бы откуда отступать).

Военный министр, генерал от инфантерии Барклай-де-Толли, предложил оборонительный план, по которому русские армии должны были прикрыть стратегические направления на Петербург, Москву и Киев. Если удар Наполеона окажется сильным – отступить до Западной Двины и Днепра, чтобы не попасть в окружение и измотать неприятеля. А после подхода резервов из глубины России перейти в наступление.

План Барклая был принят, и у западных границ развернуты (на деле – растянуты):

На юге Финляндии и Аландских островах – корпус Фаддея Штейнгеля (21 000 чел. 78 орудий);

У Риги – резервный корпус Ивана Эссена;

В Литве у Ковно – 1 А Барклая-де-Толли (127 000 чел, 558 орудий);

В Белоруссии севернее Припятских болот – 2 А Багратиона (48 000 чел, 216 орудий);

На украинской Волыни южнее Припятских болот – 3 А Тормасова (43 000 чел, 168 орудий);

В районе Бухареста и на юге Молдавии – Дунайская А Павла Чичагова готовилась к походу в Сербию для помощи повстанцам против турок. А также против французов, захвативших Хорватию с Далмацией (Иллирийские провинции).

Недолгий любимец Александра I, прусский генерал на русской службе Карл Пфуль предложил с началом войны отводить 1-ю армию в Дрисский лагерь, а 2-й армии действовать с юга во фланг и тыл наступающего неприятеля. Этот план не противоречил общему замыслу и тоже был принят Александром. А как изматывать неприятеля? Просто отступать перед ним в надежде, что он сам когда-нибудь выдохнется? Нет, этого мало. Нужно связывать его боями. Решили собрать главные силы у Свенцян перед Дриссой, и там дать сражение французам. Думали наверное, что на этой позиции (150 км от границы) неприятель уже будет достаточно измотан и рассеян?

Обратим внимание:

– крепостей на границе нет,

– полевые войска растянуты вдоль всей 1 200-километровой линии от Балтики до Чёрного моря,

– главные силы развёрнуты на правом крыле, и по плану должны отходить на северо-восток к Дрисскому лагерю, перед ним сосредоточиться у Свенцян и дать сражение неприятелю. А там уже Западная Двина и Дрисса – последний рубеж для обороны и перехода в контрнаступление

– крупнейшие тыловые продовольственные базы размещены в Новгороде и Твери на водном пути из Волги в озеро Ильмень – Волхов – Неву – Петербург. Несколько крупных баз находятся на Днепре на киевском направлении. До двух десятков баз помельче расположены близ границ. На всех базах запасено муки, крупы и овса на 6–8 месяцев войны.

– замысел, расположение войск и баз снабжения говорят, что русское командование не знало действительных направлений неприятельских атак, и прикрывало всю границу. Но главным считало всё же направление на столицу империи – Петербург.

Наполеон

Приходится слышать, что Наполеон задумал сразу идти на Москву. Но военные люди думают иначе. От границы до Москвы напрямик – 1000 километров. Такое расстояние может пройти только большая армия, пробиваясь с боями вперёд, но оставляя по пути базы снабжения и гарнизоны для защиты тыла. Прокормить такую армию с небогатых и редких российских угодий трудно. А тащить все запасы с собой в такую даль на конной тяге, да ещё по русскому бездорожью, и вовсе невозможно. Простой пример: упряжная лошадь может с трудом везти до 600 кг груза. За день такой тяжёлой работы она сама съест 20 кг всякого корма, а к ним ещё и травы пощиплет на остановках «в свободное от работы время». То есть, за 40 дней съест всё, что везёт, а ехать останется ещё дней 15–20.

Наполеон это прекрасно понимал, и хотел добиться победы сразу в приграничном сражении, чтобы освободить руки на дальнейшее. Но и к недолгой войне готовился основательно. В отличие от прошлых походов по сытой Европе, где войска не имели обозов и брали пропитание на месте, он велел собрать тысячи повозок и загрузить их припасами на 20 дней, да ещё на 4 дня в ранцы каждому солдату. И строго запретил трогать хоть один сухарь до перехода границы. И в резерв на всякий случай заложил в ближнем тылу в Данциге [Гданьск, Польша] запасы ещё на 50 дней. Вдобавок, с армией шли целые стада тяглового и мясного скота – 90 тысяч голов (лошадей кавалерии и артиллерии не считаем). Может быть, что эта «ходячая еда» и помогла французам дойти до Москвы за 80 дней не впроголодь?

Можно оценить размеры приграничного театра военных действий, на котором Наполеон хотел разгромить российские войска.

Как мы знаем, для пехоты дневной переход составляет 30 километров (для конницы больше, но ей лучше не отрываться от пехоты и артиллерии). За 24 дня такого движения вроде бы можно пройти километров 700. Но в жизни всегда выходит меньше. Через каждые 2–3 дня нужны остановки для отдыха и приведения войск в порядок – днёвки. На неделе получаются 5 дней похода и 2 днёвки, за которые войска пройдут 150 км со средней скоростью 20 км в день, а за 24 дня – около 500 км. Вдобавок, войска на войне редко идут по прямой. Они сражаются и маневрируют в разных направлениях, поэтому 500 километров разложим на длину и ширину, и уменьшим в 1,5–2 раза. Получим размеры театра 250 на 250 километров. Посмотрим на карту: это Литва и Западная Белоруссия: с севера на юг от Ковно [Каунас] до Припятских болот, и с запада на восток от Гродно до Минска.

"Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу ее в Смоленске и Минске. Там остановлюсь и укреплю эти два города. Главную квартиру армии сделаю в Вильно [Вильнюс] и займусь организацией Литвы, которая мечтает сбросить с себя русское иго". Так говорит Наполеон австрийскому министру иностранных дел Меттерниху, своему союзнику. Он ждет, что война начнется русским наступлением на Варшаву (причины этому есть). Тогда французы перейдут Неман, возьмут русские армии в окружение и уничтожат их у самой границы. После чего можно будет продиктовать России любые условия. Хотя Наполеон и опасается отхода русских войск вглубь страны, но своего решения не изменяет.

Для похода на Россию Наполеон собрал в Пруссии и Варшавском герцогстве от Вислы до Немана 17 корпусов: 13 армейских и 4 кавалерийских (ак = 13, кк = 4).

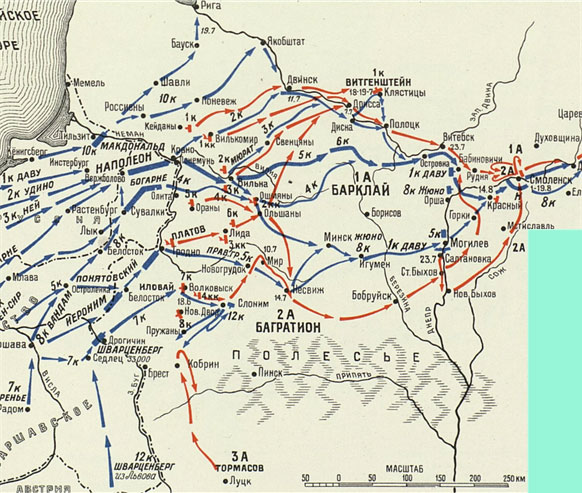

Рисунок 7–3. Группировки войск к лету 1812 года

На левом фланге у Тильзита:

10 ак Макдональда (прусский)

Правее, в Пруссии перед Ковно – главные силы:

Гвардия Мортье

1 ак Даву́

2 ак Удино́

3 ак Нея

1 кк Нансути́

2 кк Монбрена

Центр в Варшавском герцогстве, под командой Эжена Богарне:

4 ак Э. Богарне (итальянский)

6 ак Сен-Сира (баварский)

3 кк Груши

Правое крыло между Вислой и Бугом, под командой Жерома Бонапарта:

5 ак Понятовского (польский)

7 ак Ренье (саксонский)

8 ак Вандамма (вестфальский). С 23 июня командир сам Жером, с 28 июля – Жюно.

4 кк Латур-Мобура

Австрийский корпус (12 ак) Шварценберга – перед русской 3А Тормасова на Волыни

Резервы: на Висле – 9 ак Викто́ра, в Восточной Пруссии – 11 ак Ожеро́.

Задачи войскам на первую операцию:

Левофланговому 10 ак Макдональда наступать по берегу Балтийского моря и взять Ригу.

Главным силам ударить на Вильно [Вильнюс], рассечь армию Барклая-де-Толли, прорваться сквозь её порядки, а затем поворотом направо зайти русским в тыл и прижать их к Висле или Припятским болотам. Этот манёвр «по часовой стрелке» как бы повторит грандиозное окружение и капитуляцию австрийской армии в Баварии при Ульме в 1805 г.

Правому крылу обманной активностью связывать войска Багратиона у границы (и даже дать ему наступать на Варшаву) пока главные силы Великой армии с севера от Вильно зайдут русским в тыл.

Вся Великая армия насчитывает 600 тысяч человек 12-ти национальностей, из которых французов около половины. Первый эшелон – 450 тыс. человек. 300 тысяч воюют в Испании и Португалии, и ещё 300 тыс. несут службу во Франции и оккупированных странах Европы.

7.3. Война сразу пошла не так

23/11 июня

В 10 часов вечера Великая армия начинает переправляться через Неман у Ковно [Каунас, Литва] и других пограничных городов.

Рисунок 7–4. Переход французов через Неман

24/12 июня

Вильно [Вильнюс]. Александр I находится в армии ещё с апреля. В этот вечер на балу в доме генерала Беннигсена он получает донесение о вторжении французов. Распоряжается о действиях по предвоенному плану.

26/14 июня

Соединения и части 1-й армии движутся к месту сбора у Свенцян. Александр I покидает Вильно.

2-я армия Багратиона из района Гродно пытается ударить с юга во фланг и тыл наступающим на Вильно французам, но из-за их громадного превосходства прекращает попытки.

28/16 июня

Наполеон входит в Вильно, но русских войск в городе и окрестностях не застаёт. 1-я русская армия ушла на северо-восток по петербургскому направлению, а 2-я находится в 150 км к югу. Окружать у границы некого. Становится ясно, что предвоенный план дал осечку. Надо что-то придумывать. И Наполеон остаётся в Вильно.

Багратиону приказано идти на соединение с 1-й армией через Вилейку (100 км вост. Вильно). При невозможности – сворачивать на Минск-Борисов.

28 июня–20 июля / 16 июня–8 июля

Наполеон в Вильно задерживается на 18 дней. Обдумывает обстановку. Она непроста. Русские ускользают от генерального сражения и отходят всё дальше вглубь страны. А страна оказалась непривычно велика и сурова. Сразу после перехода границы армию встретили очень холодные ночи с проливными дождями. Артиллерия и обозы застряли в грязи, изнурительные долгие марши выматывают людей, но страдают и лошади. После тяжёлого марша потные лошади без медленной выводки шагом (на которую нет времени) попадают сразу под ночной холодный дождь и простужаются. Кормить их приходится с придорожных полей невызревшими хлебами, которые разбухают внутри и вызывают нестерпимые колики. К «природным» напастям добавляется привычка французских кавалеристов постоянно быть в сёдлах, не слезая с лошадей даже на привалах. В первые же недели русского похода погибли тысячи лошадей (в одну из ночей после перехода Немана пали сразу 10 тысяч).

Надо принимать решения. Прежде всего – военные. Разгромить русские армии, пока они не ушли далеко. И Наполеон направляет:

– к Западной Двине в полосу Рига-Полоцк три из пяти дивизий 1-го корпуса Даву, весь 2 ак Удино, 3 ак Нея, а также кавкорпуса Нансути и Монбрена (1 и 2 кк);

– на Минск в стык между армиями Барклая и Багратиона – 2 дивизии корпуса Даву и 3-й кк Груши;

– вдогонку за Багратионом – своего брата Жерома с 8 ак вестфальцев, 5 польским ак Понятовского и 4 кк Латур-Мобура. Этих сил должно хватить, чтобы зажать армию Багратиона в клещи где-нибудь между Минском и Слуцком, или загнать в Припятские болота. Для верности вызван к центру и Австрийский корпус Шварценберга.

Наполеон ещё вполне уверен в самостоятельности своих маршалов, и думает руководить ими из Вильно. Однако, российский театр военных действий слишком велик, войска разбросаны, и не все маршалы на поверку оказываются самостоятельными. Управлять военными действиями в таких условиях непривычно трудно.

Кроме срочных военных задач, Наполеон решает и задачи государственные. Он создаёт Княжество Литовское со столицей в Вильно и включает в него губернии: Виленскую, Гродненскую, Минскую, а также Белостокскую область. Княжество должно войти в новую польскую конфедерацию и создать свою армию из двух дивизий. О движении на Петербург или Москву речь пока не идёт.

3–10 июля / 21–28 июня

Новогрудок (120 км южнее Вильно). 2-я армия Багратиона пытается пробиться на соединение с 1-й армией через Вилейку. После неудачи отходит к востоку на Бобруйск. Отход тяжёлый: каждый день арьергарды армии отбиваются от наседающего неприятеля.

8 июля / 26 июня

1 армейский корпус Даву занимает Минск и обгоняет Багратиона, идущего южнее.

9 июля / 27 июня

Сражения у Свенцян из-за явного превосходства французов не произошло. Армия Барклая-де-Толли отходит в Дрисский укреплённый лагерь и готовится к обороне.

13–16 / 1–4 июля

Слабый гарнизон недостроенной крепости Динабург на Западной Двине три дня отбивает атаки корпуса Удино. Затем отходит к востоку на соединение с корпусом Витгенштейна.

Рисунок 7–5. Операции июня-августа 1812 года (даты на схеме по новому стилю).

13/1 июля

В Дрисский лагерь прибывает император Александр I и осматривает его.

Впечатления таковы:

– перелески перед флангами обороны закрывают обзор и мешают стрельбе;

– общий уклон позиции от фронта к тылу открывает неприятелю сверху обзор всего лагеря;

– глубина позиции мала для перемещения войск за фронтом обороны;