Полная версия:

Рассказы геолога. Книга 2

начало полевых работ

Наш отряд был «выброшен» к месту работ на МИ-4. Это была речка Средний Сакукан. Речка мелкая, с частыми перекатами, где воды часто было по щиколотку. Мы обследовали мелкие ручьи-распадки, притоки речки. Сначала шли по тропам вдоль залесенной долины реки, а затем поднимались по распадку до водораздела, плоского и «голого», то есть без растительности, проходили по нему до верховий следующего распадка и, спустившись по нему, шли по долине в лагерь.

Выше 300-й горизонтали водоразделы без растительности

Геолог шел впереди, вел маршрут, а мы, двое рабочих, шли за ним и через каждые 200 м один из нас измерял фон породы радиометром, а второй отмывал лотком аллювий ручья – брал шлих. на следующий маршрут мы с ним менялись приборами – радиометром и лотком и, соответственно, обязанностями.

В обед разводили небольшой костерок, подвешивали над огнем котелок с водой, кидали в него, после закипания воды, небольшой кусочек плиточного чая и, подождав немного, разливали янтарного цвета чай по эмалированным кружкам. Чай пили с хлебом собственной выпечки, свежим и мягким. Особенно ценились горбушки. Чай и сахар брали с запасом – вдруг что-то задержит в маршруте.

Но память моя сохранила и поднятия в горы, когда идти приходилось по острым гребневидным вершинам, и быстрые спуски по крутым щебенчатым склонам, когда мы запаздывали с возвращением в лагерь. Причем, неслись так, нарушая все правила техники безопасности, что приходилось опасаться, как бы не кувыркнуться и сломать себе шею.

ГРЕБЕНЬ ГОРЫ

Бывает, геолог и второй рабочий (они были братьями), оба длинноногие, перемахнут речку или какой ручей по валунам, а мне не перепрыгнуть и я бегаю, ищу место, где поуже.

Помню, поднимались как-то на водораздел и вдруг силы покинули меня. Мне и так-то подъемы давались с трудом, а тут ноги отказали полностью. Как свинцом налились, стали какими-то неподъемными, двинуть ими не могу.

До седловины уже рукой подать, вон она вверху недалеко, а я с места сдвинуться не могу. Меня окликают, а я сделаю шаг и опять застываю на месте. Сначала, напарник снял с меня рюкзак, я сделал несколько шагов и остановился, опять не в силах идти дальше. Тогда он взял меня за руку и повел за собой. Кое-как я добрел до седловинки и рухнул в изнеможении на землю.

Геолог, Юра Найденков, сказал, что я, наверное, напился воды на подъеме. С тех пор в маршруте я, если и позволял себе выпить воды, то только при сильной необходимости и всего несколько глотков. Я не стесняюсь писать об этом случае, так как всякое могло произойти в маршруте. И не только с новичком, но и с людьми с опытом, уже поездившими в экспедицию…

А был еще случай, когда, поднявшись на водораздел, мы должны были обследовать бывший лагерь ГУЛАГа с рудником, где, когда-то в 50-х, заключенные добывали урановую руду. Но, поднявшись, лагеря мы не обнаружили, ни бараков, ни карьера, вообще никаких построек – оказалось, мы поднялись по соседнему распадку, спутали. Ну и слава богу, подумал я, шевелюра у меня еще приличная и лишаться ее мне как-то не хотелось. В том, что «промахнулись», в общем-то, ничего страшного не было – можно сходить туда и на следующий день. А когда мы шли домой, геолог, Найденков Юра, сказал, что из этой, добытой здесь урановой руды, была изготовлена наша первая атомная бомба. Идя по тропе домой и, отбиваясь от комариного несчастья, я представлял себе, какого же было здесь ходить заключенным, лишенным всякого подобия защитных средств. Мы хоть накомарники имели и диметил…

Так вот, оказалось, что другая группа нашего отряда, тоже спутала маршрут и поднялась прямо к оставленному гулаговскому лагерю, где наткнулась на бараки. Начальник этой группы, Нусинсон Л. С., наличием волос на голове, мягко скажем, не был богат и рискнул зайти в барак. Нары двухэтажные, грубо сколоченный стол, алюминиевые миско и ложки… Ничего трогать они, конечно, не стали.

Ничего более примечательного в сезоне я больше не помню, не помню даже была рыбалка или нет… Хотя вот еще, вспомнил, в середине сезона, где-то в июле – августе, зачастили мимо нашего лагеря группы туристов. Они ехали и из ближних городов – Новосибирска, Иркутска, откуда-то еще, даже более дальних городов нашей страны – из ее европейской части.

Я наблюдал, как они понуро проходили по речной косе мимо нашего лагеря, согнувшись в три погибели, под огромными рюкзаками. Ведь они несли на себе не только продукты, личные вещи, палатки и спальники, но и байдарки в разобранном виде. Их целью было подняться вверх по речке, перевалить через водораздел, спуститься к более полноводной реке и спуститься по ней на байдарках.

Я на такой подвиг способен не был, это я понимал. Мне с избытком хватало тех мучений, которые я испытывал с непривычки от восхождений в горы, когда идти вверх приходилось, бывало, елочкой, так как штурмовать перевалы «в лоб», не было никаких сил.

Иногда какая-нибудь группа останавливалась на ночевку недалеко от нашего лагеря и кто-нибудь, кого ноги еще держали, приходили к нам в гости. Мы поили их чаем, угощали свежим хлебом, снабжали махоркой. Но особенно их интересовали подробные схемы речной сети, ведь они двигались часто по грубым схемам. Они делали выкопировки с наших физико-географических карт для облегчения в ориентировании на местности, за что были безмерно благодарны нам. Ведь, если геологи бывает путались, имея и карты и аэрофотоснимки, то каково же было идти им по грубым схемам, если у них не было в группе надежного человека, знающего эти места и, возможно, уже побывавшего или проходившего здесь.

И еще помню, как где-то под осень, в конце августа, когда основные работы закончились и все ИТЭЭРы сидели по палаткам и камералили, а печки топились, мне с напарником поручили заготовить дрова. Для этого завалили огромную сосну «в три охвата» и оставили мучать ее двуручной пилой. За сезон я кое-как научился владеть ей, но все равно это было одно из самых ненавистных мне, выматывающих все силы занятий. Постоянно упрекая друг друа в дергании, мы провозились с пилением весь день, отпилив всего несколько широченных чурбаков. Пришли ИТРовцы, перетащили чурбаки в лагерь, покололи и растащили по палаткам и на кухню. поленьев оказалось достаточно. Но я очень жалел, что у нас нет бензопилы «Дружба», очень дефицитная была вещь, и, если выдавали такую, то только одну на всю партию.

Пришлось мне поработать и с оленями. Они использовались для переброски снаряжения и продуктов на новые участки работ, а сотрудники шли следом. Часто каюры сами завьючивали оленей и шли в указанное место. На оленя грузились по суме с каждого бока, каждая сума по 20 кг.

Геологи уходили в маршрут с переходом на это место. Я даже попытался как-то проехать на олене верхом. Прыгать на него как на лошадь нельзя – можно шею ему сломать. Садиться нужно осторожно, ближе к шее. Чтобы не прыгать, ведь стремян на седле нет, я подводил оленя к какой-нибудь кочке или бугорку и пытался сесть. Но эта хитрая скотина, стоило только занести ногу, делала шаг вперед и я оказывался сзади. Приходилось приноравливаться, набираться опыта. Ехать на нем, хоть он и идет плавно, тоже непривычно, ведь ноги висят в воздухе ни на что не опираясь. Поэтому сидеть нужно прямо, не наклоняясь ни вправо, ни влево, седло может сползти, ведь шерсть него длинная, а подпруга одна, не как у лошади, где их две.

Ну вот и все события за сезон. В общем, я привыкал к полевому образу жизни, ходить в маршруты, ставить палатки, пилить и колоть дрова, овладевая пилой и топором, разжигать огонь костра «с одной спички» и тому подобное.

В сентябре основную часть рабочих начали отправлять в Москву, где их набирали – для экономии фонда заработной платы. Затем отправлялись ИТРовцы. Начальник партии и радист-хозяйственник улетали с последней группой.

На полевом лагере на построенном лабазе оставили часть снаряжения – свернутые палатки, брезенты и посуду, чтобы не завозить его по новой в следующем сезоне и не тратить на это летные часы вертолета. И вот снова МИ-4 до Чары, ЛИ-2 до Читы, ИЛ-18 до Москвы.

В бухгалтерии, после вычетов, я получил 300 руб. и был отправлен в отпуск. Так экономили фонд заработной платы, отпускные шли по какому-то другому фонду. Но впереди были положенные полевая премия и 13-я зарплата.

Зимой экспедиция, получив задание на работы на Колыме, разделилась на №2 Забайкальскую и №8 Колымскую. Меня зачислили в Колымскую.

Но это уже совсем другая история!

= = = = = = = = = =

КОЛЫМА

Юра Волков (крайний справа)

БАЗА НА РЕКЕ КОЛЫМА. ЛОБУЯ

Для базы в новом регионе был выбран поселок Лобуя, что был расположен на обрывистом правом берегу реки Колыма в 17—18 км ниже Средне-Колымска. Туда была срочно отправлена бригада строителей из числа сотрудников экспедиции, которые привели в божеский вид заброшенное двухэтажное здание, которое когда-то занимала администрация существовавшего здесь лагеря Гулага.

После ремонта, в здании разместились рабочие кабинеты сотрудников администрации экспедиции: начальника и его зама по хозяйственной части Штеймана, бухгалтерии и планового отдела.

В поселке была подготовлена площадка для вертолета и построен склад, с которого мы получали снаряжение и продукты. В нем же были сколочены полки для приема снаряжения осенью.

Был построен гараж, где возле грузовичка любили собираться наши ИТРовцы.

Для связи со Средне-Колымском использовался не только вертолет, но и арендован катер БМК с его мотористом Костей Кочемасовым. Доставлена была в Лобую и грузовая машина, и Газик.

МОСКВА – ЛОБУЯ

Дорога к месту полевых работ, если мягко сказать, была сложной, это значит не сказать ничего. Основным неудобством в авиа перелете было столпотворение в аэропорту Якутска. В нем, как в муравейнике, кишел народ – всем надо было куда-то улетать, кому в европейскую часть страны в отпуск, кому, наоборот, в глубинку. На такое количество пассажиров аэропорт был совершенно не рассчитан – Не хватало ни самолетов, ни мест в аэропортовской гостинице, ни даже в зале для ожидающих на втором этаже, уставленном креслами в несколько рядов.

От отсутствия мест, куда можно бы было присесть, все тело ломало, а если удавалось сесть в освободившееся кресло, то заснуть было непросто из-за скрюченного состояния и невозможности принять привычное горизонтальное положение. При возвращении домой в Москву все повторялось вновь. Промучавшись так на протяжении нескольких лет, я стал брать с собой прорезиненный надувной матрац – днем его можно было зафиксировать в положении «сидя», а на ночь растянуть в лежачее состояние.

Застрять в Якутске можно было на несколько дней, поскольку билеты у нас были с открытой датой. Их регистрировали на ближайший день и рейс, но, как правило, этот день и рейс был только через несколько суток. Поэтому при возвращении в Москву, мы старались вылететь в какой угодно аэропорт – Новосибирска, Иркутска, Омска, Свердловска, – там уже было гораздо больше прямых и проходящих рейсов. БилУ регистрационной открытой кабинки, где оформлялись билеты на вылет, обычно стояла плотная толпа страждущих с тянущимися к сотруднице билетами. Но, если на проходящие рейсы были свободные места, то оформляли в первую очередь женщин с детьми, просто женщин, затем тех, кто вылетал по справке, затем уже обычных пассажиров. Но до обычных дело часто и не доходило, свободные места кончались.

Днем в Якутске мы обычно ездили в центр города, бродили по улицам, посещали центральный универмаг, заходили в один из нескольких кинотеатров и брали билеты на какой-нибудь фильм, чаще всего американский и двухсерийный. К вечеру возвращались в аэропорт и пытались хоть как-то устроиться на ночь.

Однажды, прилетев в Якутск, мы сложили вещи к коридоре второго этажа у окна и хотели прикорнуть на них на ночь. Нас попытались прогнать, но мы же москвичи и обладаем некоторой долей наглости и упрямства. Тогда был вызван даже милиционер. Но что он мог сделать? И он предложил нам провести ночь в его кабинете нп стареньком кожаном диване. Это был хоть какой-то приемлемый выход и мы перебрались к нему на диван.

Через несколько лет наладилась продажа билетов с бронированием и улететь стало попроще, но сутки задержаться в Якутске все равно приходилось. Еще проще стало летать, когда я стал работать на реке Оленек и базовым лагерем стал одноименный поселок. Летать мы стали через город Полярный.

Но вот мы на ИЛ-14 летим в Зырянку. По пути две посадки: в Усть-Нере и Оймяконе. Очень меня умилили свежеиспеченные булочки и какао, приготовленные к прилету пассажиров в столовой при аэропорте в Оймяконе. Я и ИЛ-14 переносил с трудом, бывает проводил часть пути в туалетной кабинке. Неважно у меня с вестибулярным аппаратом.

Вот что из себя представляла база в Зырянке, совершенно не помню. Склероз! Помню только, что партия Каца А. Г. поставила как-то в палисаднике у аэровокзала и метеостанции две 10-е палатки, где, сложив рюкзаки, можно было переночевать на раскладушках. Еще помню, как мы наблюдали за запуском метеозондов. Надувался такой большущий шар из прорезиненного материала, к нему крепилась небольшая коробочка с примитивным приборчиком и выпускался «на свободу». Остатки таких приборчиков мы встречали потом повсеместно, а ткань, видимо, истлевала. Один раз, когда мы находились на речной косе, такой лопнувший шар со свистом и гулом, свалился нам прямо на головы. Но гул и странное шипение эти мы услышали и, задрав головы, в недоумении наблюдали, что это так стремительно несется к нам в объятия и во-время успели расступиться.

А дальше, вывернувший меня на изнанку АН-2 рейсом на Среднеколымск. А из него на вертолете МИ-4 до поселка Лобуя, что в 14 км ниже Среднеколымска. Если с вертолетом были проблемы, то за нами приходил катер БМК Кости Кочемасова, где мы скрючившись в его носовой части, старались перенести это плавание. Ведь на всегда Колыма была спокойной, бывало и штормило (если этот термин применим и к реке).

БМК. Костя Кочемасов, Володя Чекмазов, Костя-писатель (на берегу)

ПОСЕЛОК ЛОБУЯ

Но вот, слава богу, мы в Лобуе. Поселок расположен на высоком не затопляемом правом берегу Колымы и раньше, годов до 50-х был лагерем Гулага. Сохранилось только обшарпанное двухэтажное административное здание, глазеющие пустыми окнами два бетонных каземата, где стояли когда-то динамо-машины, и остатки ограды с ключей проволокой.

Административное здание привели в порядок наши умельцы – застеклили окна, настелили полы, завезли бэушную мебель: столы, стулья, кровати. и оно использовалось как рабочее помещение, так и как жилое, где комнаты занимали работники бухгалтерии.

Казематы под жилье почему-то не приспособили, хотя потребность в жилье была острой. Мы же в них не совались, так как они были замусорены и загажены.

Помню только, что женщины наши подселялись к работницам администрации (отдела кадров, бухгалтерии и планового), а мы слонялись по поселку, думая, где бы переночевать. Весной, может быть, ставили палатку, не помню, а вот осенью, в сентябре в палатке было уже не ах-ти, даже с печкой. уже и снег лежал, и температура отрицательная была, и «Северное сияние» по небу гуляло…

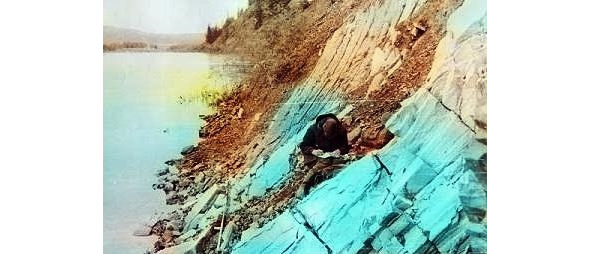

Шульгина за описанием опорного разреза

Лишь однажды нам повезло – разрешили переночевать в избе строящегося нового магазина. Расстелили мы резиновые матрасы у стен, на них постелили кошму, на нее спальные мешки. Посредине комнаты был сооружен стол, на него выставили нехитрую закуску (хлеб, консервы) ну и конечно начался непрекращающийся гудеж – очень уж соскучились наши старшие товарищи по белому водочному вину… Ну и дорвались, наконец…

Но это все воспоминания… так сказать, «назад в будущее»… А пока нам предстоял вылет к месту полевых работ. Получив на выстроенном складе снаряжение и продовольствие, часть которого оставили на том же складе на выделенной нам полке-стеллаже, наша партия вылетела в район работ.

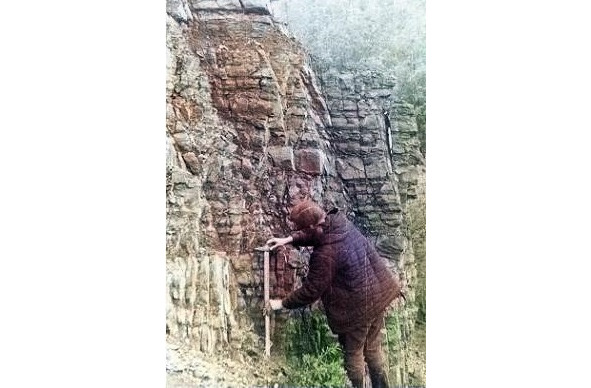

Шульгина на изучаемом разрезе

СОТРУДНИКИ

Я стал маршрутной парой Шульгиной В.С,, где надев рюкзак и взяв молоток на длинной ручке я сопровождал ее к известным по литературе обнажениям, которые она изучала, детально послойно описывала и отбирала породы на образцы и шлифы, а я, прилепив ленту лейкопластыря на ручку молотка, подписывал их, отрезал, прилеплял к образцам, и складывал в рюкзак. В дополнение еще колотили камни в поисках фауны.

Володя Чекмазов

Партия наша была стратиграфическая и старшие геологи готовили стратиграфическую колонку посвитно для геолого-съемочных партий. Другой отряд занимался изучением магматических пород, это был отряд Сурмиловой Жени.

Юра Волков (слева) и я

Техниками были Юра Волков, радист и хозяйственник, и Володя Чекмазов с которыми я быстро сдружился. Они были для меня непререкаемыми авторитетами.

Вскоре в нашу партию был принят новый сотрудник, палеонтолог Сидяченко А. Г., специалист по фауне девоно-саменноугольных отложений. Высокий, темно-волосый плотный мужчина с большими усами («Таракан» – называл его «за глаза» Володька Антонов, техник соседней партии).

Сидяченко, «ваш покорный слуга», Сурмилова и Шульгина. Вход в заброшенную штольню, где добывали мрамор

Помню, идем мы на дюралевой лодке на моторе по Колыме возвращаясь из маршрута. Я за ручкой «Москвы», Сидяченко и его супруга на лавочке.

– Посмотри, какой хороший образец я нашла, – обращается супруга к мужу и протягивает ему великолепный образец большой раковины брахиоподы.

– Да, хороший, – спокойно отвечает Григорий Иванович и так же спокойно опускает образец за борт «в набежавшую волну»…

– Ах! – раздается запоздалый возглас его супруги.

Брахиопода. Образец из коллекции

А еще я завидовал тем техникам, которые работали в геолого-съемочных партиях. Они выполняли пусть и не работу геолога, но все-таки получали персональные задания и вели самостоятельные маршруты по шлиховому опробованию водотоков, работой с горняками, задавая им места для шурфов, описывая их и отбирая пробы на промывку.

Олег (в центре)

Особо продвинутым поручали и картировочные маршруты. В общем, они набирались опыта ведения геологической работы, а я корпел под рюкзаком и со скукой колотил фауну. Самым приятным для меня был перерыв на обед и разведение огня для костра, как мы ерничали – «с одной спички». Набрав воды в котелок, я подвешивал его над огнем и доставал нехитрый припас: хлеб, сахар, бывает куски жареной рыбы или кусочек сливочного масла.

Тамара Дугина (слева), я и Шульгина В. С.

Порой в партию на место рабочих брали студентов. Я даже вешал в МГУ на доску объявлений листочек с надписью: «Требуются парни на Колыму. Гитаристам предпочтение». Из студентов, поехавших с нами помню красавицу Дугину Томару, тройку ребят-физиков под объединением «Гривеник» (Григорьев-Висягин-Николаев), Олега Брынова из группы палеонтологов и еще одну девушку, фото которой у меня сохранилось. С ребятами я подружился и даже впоследствии часто встречались по вечерам и переписывался, а с Олегом встречаюсь и по сей день.

Тамара Дугина

Смешной случай был с нашим рабочим. Стахан его звали. Эвен, был женат на дочери Березовского князя (стойбище Березовка на одноименной реке был выявлен только в 50-х. Шаман был. Оленей много). Умело изготовлял печки из черного листового железа и трубы к ним, узнав об этом я сразу выписал железа на десяток печек. При нашей эксплуатации печки за сезон прогорали или мялись и были в дефиците. И с лошадьми управляться он умел. И, вообще, в общении приятный был человек. Взяли его в Лобуе, он работал там начальником клуба. В экспедицию ездил уже не первый сезон. На Тит-Арах работал. И с нами несколько раз.

Так вот, получили мы как-то раз со склада пробный мешок стирального порошка. На всех. Обычно каждый себе покупал пачку порошка в Москве и отсылал в поле авиарейсом в ящике с личными вещами. Для стирки брали понемногу из этого пробного мешка в банный день для стирки вкладышей спальных мешков. По примеру женской составляющей сначала замачивали вкладыши в тазиках или прямо в проточной воде ручьев, придавливая их камнями, а затем кипятили в ведрах на костре. Кипятили со стиральным порошком, затем прополаскивали в ручье.

Я и Стахан за заготовкой дров для тагана

Стахан, видно, насмотрелся на эти процедуры, но понял их как-то по своему. Как-то раз смотрю, он вкладыш свой замочил в ручье и сыпет порошок прямо в ручей на вкладыш. Я его остановил, а то бы он весь порошок так извел.

Банный день (заливчик на реке Колыма)

РЫБАЛКА. ОХОТА

Помню как подъехали к нам на катере мужички из Рыбоохраны и я похвастался им, что вот какую полуметровую нельму мы поймали (повар как раз привез нам на обед жареную нельму и чайник какао – мы недалеко от лагеря работали на обнажении реки Колымы). А они с улыбкой сказали, что это молодь, настоящая нельма раза в 2—2.5 больше.

На реке рыбалкой в основном Юра Волков занимался, у него и сети какие-то имелись. Ловилась щука, нельма, чебак, подчирок, сижок и другие.

Я же свои рыбацкие пристрастия проявлял, в основном, на ручьях, где хариуса видно было как в аквариуме – такая прозрачная вода в них. А крупный он какой, «берешь в руки, маешь – вещь».

Ловил я на небольшой тройничок-мушку нахлыстом, иногда насаживал на него слепней, которых ловил в палатке и засовывал в спичечный коробок. Попозже купил пластиковую раздвижную удочку длиной до 3 метров.

Сибирский хариус

Спиннингом же обзавелся еще позже, когда стал работать совсем в другом регионе – на Оленьке и ловить научился, глядя на коллег. Ловил щук, ленков, тайменей – хватали любую блесну, можно было не ломать голову над выбором. Ребята рабочие таскали личные железные ложки из столовой и делали блесну из них. Так что, порой, приходилось свою ложку с собой уносить.

Таймень

Стреляли и уток, и куропаток, и даже удавалось подбить гуся на перелете или глухаря на ветке.

ПЕРЕЕЗДЫ. ПЕРЕБРОСКИ

Перебазировались мы с одного участка на другой преимущественно на вертолете. Когда нам от щедрот начальства выдали старенький вездеход ГАЗ-47, он перешел в отряд Сурмиловой. Часто заходил разговор об аренде оленей, но до этого, слава богу, не дошло.

А вот с лошадьми один сезон поработали. Правда тоже мороки много: поймать (они же полудикие, не объезженные), приучить к вьюку или седлу, объездить, перевезти по две лошади на АН-2 на ближайшую аэродромную площадку, перегнать к месту работ, ну и заботиться, чтобы не сбежали. С кормежкой тоже проблемы были, не везде трава была, пришлось несколько мешков овса завезти и подкармливать.

Якутские монголки