Полная версия:

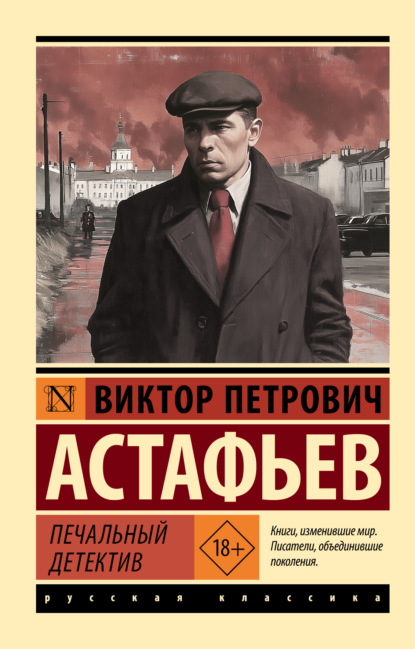

Печальный детектив

У дяди Паши вся правая кисть была в белых шрамах, и к этим дяди Пашиным шрамам рыбаки, да и не только рыбаки, но и остальная общественность города относились, быть может, еще почтительней, чем к его боевым ранениям.

Массовый рыбак подвержен психозу, он волнами плещется по водоему, долбит, вертит, ругается, вспоминает прежние рыбалки, клянет прогресс, погубивший рыбу, сожалеет о том, что не поехал на другой водоем.

Не такой рыбак дядя Паша. Он припадет к одному местечку и ждет милостей от природы, хотя и мастер в рыбалке не последний, худо-бедно, на ушицу всегда привозит, случалось, и полную шарманку – ящик, мешок и рубаху нижнюю, по рукавам ее завязавши, набивал рыбой дядя Паша, – все тогда управление уху хлебало, особенно низовой аппарат, – всех наделял рыбой дядя Паша. Старец Аристарх Капустин, тот поприжимистей, тот рыбку вялил меж рам в своей квартире, затем, набивши карманы сушенкой, являлся в буфет Сазонтьевской бани, стучал рыбкой по столу – и всегда находились охотники потискать зубами солененькое и поили старца Аристарха Капустина дармовым пивом.

Про дядю Пашу рассказывали каверзную небыль, которой он и сам, однако, одобрительно посмеивался. Будто припал он к лунке, но всякий мимо проходящий рыбак пристает: «Как клев?» Молчит дядя Паша, не отвечает. Его тормошат и тормошат! Не выдержал дядя Паша, выплюнул из-за щеки живых червяков и заругался: «Всю наживку с вами заморозишь!..»

Верного связчика его, старца Аристарха Капустина, одной весной подхватила прихоть поиска – вечером хлынула большая, втекающая в Светлое озеро река, поломала, наторосила лед, мутной, кормной волной подпятила рыбу к середине озера. Сказывали, с вечера, почти в темноте уже, начал брать сам – матерый судак, и местные рыбаки крепко обрыбились. Но к утру граница мутной воды сместилась и куда-то, еще дальше отпятилась рыба. А куда? Озеро Светлое в ширину пятнадцать верст, в длину – семьдесят. Шипел на связчика Аристарха Капустина дядя Паша: «Нишкни! Сиди! Тута она будет…» Но где там! Лукавый понес старца Аристарха Капустина по озеру.

Полдня злился на Аристарха Капустина дядя Паша, дергал удочками сорожонку, случался крепенький окунек, два раза на ходу цеплялась за рыбешку и рвала лески щучонка. Дядя Паша спустил под лед блесну, подразнил щучонку и вывернул ее наверх – не балуй! Вон она, хищница подводного мира, плещется на вешнем льду, аж брызги летят, в пасти у нее обрывки тонких лесок с мормышками, словно вставными, блескучими зубами украшена наглая пасть. Дядя Паша не вынает мормышки, пусть попомнит, фулюганка, как разорять малоимущих рыбаков!

К полудню из разверстых врат притихшего монастыря с хотя и обветшалыми, но нетленными башенками, имеющего у въезда скромную вывеску «Школа-интернат», вышли и притащились на озеро два отрока, два братца, Антон и Санька, девяти и двенадцати лет. «Сбегли они с последних уроков», – догадался дядя Паша, но не осудил мальцов – учиться им еще долго, может, всю жизнь, весенняя же рыбалка – праздничная пора, мелькнет – не заметишь. Большую в тот день драму пережили вместе с дядей Пашей отроки. Только-только уселись парни подле удочек, как у одного из них взялась и сошла уже в лунке крупная рыбина. Сошла у младшенького, он горько заплакал. «Ничего, ничего, парняга, – напряженным шепотом утешал его дядя Паша, – будет наша! Никуда не денется! На тебе конфетку и ишшо крендель городской, с маком».

Дядя Паша все предчувствовал и рассчитал: к полудню к мутной воде, где кормится планктоном снеток и другая мелкая рыбешка, в озеро еще дальше протолкнется река, пронесет муть и подвалит на охоту крупный «хычник». Отряды рыбаков, зверски бухающие пешнями, грохающие сапогами, оглашающие окрестность матом, ее, пугливую и чуткую рыбу, не переносящую отборного мата, отгонят в «нейтральную полосу», стало быть, сюда вот, где вместе с отроками с самого раннего утра, не сказав – ни единого! – бранного слова, терпит и ждет ее дядя Паша.

И расчет его стратегический полностью подтвердился, терпение его и скромность в выражениях были вознаграждены: три судака весом по кило лежали на льду и скорбно глазели в небо оловянными зрачками. Да еще – самые, конечно, крупные, – два судака сошли! Но кто радовал независтливое сердце дяди Паши, так это малые рыбаки – отроки Антон и Санька. Они тоже достали по два судака на свои утильные, из ружейного патрона склепанные блесны. Младшенький кричал, смеялся, снова и снова рассказывал о том, как клюнуло, как он попер!.. Дядя Паша растроганно его поощрял: «Ну вот! А ты – плакать? В жизни завсегда так: то клюет, то не клюет…»

Тут и случилось такое, что в смятение ввело не только рыбаков, но почти все приозерное население, да и часть города Вейска сотрясло героическое событие.

Снедаемый сатаной, рыбацким ли диаволом, дядя Паша, чтоб не стучать пешней, сдвинулся на ребячьи лунки, просверленные ледобуром. И только опустил свою знаменитую, под снетка излаженную блесну, как ее пробным толчком щипнуло, затем долбануло, да так, что он, уж какой опытный рыбак! – едва удержал в руке удочку! Долбануло, надавило, повело в глыбь озерных вод.

Судачина на семь килограммов и пятьдесят семь граммов – это было потом с аптекарской точностью вывешено, – застрял в узкой лунке. Дядя Паша, плюхнувшись на брюхо, сунул руку в лунку и зажал рыбину под жабры. «Бей!» – скомандовал он отрокам, мотая головой на пешню. Старший отрок прыгнул, схватил пешню, замахнулся и замер: как «бей»?! А рука? И тогда закаленный фронтовик, бешено вращая глазами, гаркнул: «А как на войне!» – и бедовый парнишка, заранее вспотев, начал раздалбливать лунку.

Скоро лунку прошило красными ниточками крови. «Вправо! Влево! В заступ! В заступ бери! В заступ! Леску не обрежь…» – командовал дядя Паша. Полная лунка крови была, когда дядя Паша вынул из воды и бросил на лед уже вялое тело рыбины. И тут же, взбрыкнув кореженными ревматизмом ногами, заплясал, заорал дядя Паша, да скоро опомнился и, чакая зубами, отворил шарманку, сунул ребятам флягу с водкой, приказал растирать занемелую руку, обезвреживать раны.

Два дня подряд во дворе УВД шла демонстрация, в центре которой перевязанный дядя Паша разводил руками, тряс, дергал, выводил, бросал, орал, прыгал, пел. Сошнин, глядя на все это в окошко, сожалел, что не владеет камерой, – это было бы величайшее кино!

На третий день начальник хозчасти отправил дядю Пашу в санупр, где рыбаку дали бюллетень с пометкой «бытовая травма», то есть не оплачиваемый. Ну, тут уж все сотрудники поднялись в защиту героя, звонили в санупр, в облздрав – и добились справедливости: «бытовая» травма была переправлена на «боевую».

Коммерческий отдел пересудили и пересажали разом. Тетя Лина травилась. Ее спасли и после суда отправили в исправительно-трудовую колонию. Срок ей дали короткий, но мук и позора тетка и Леня вместе с ней пережили много. Сошнин уже учился в областной спецшколе УВД, тетка настояла: «Обмундирование бесплатное, питание, догляд и работа в защиту справедливости…» Она чувствовала – догадался он потом, – что ей несдобровать, и хотела устроить дитятю попрочнее. Из спецшколы Сошнина чуть было не помели. Конторские служащие, жители седьмого и соседних домов, на глазах которых он рос, но главное, однополчанин и друг отца Лавря-казак походатайствовали за него. Лавря-казак подстригся, наодеколонился, почистил штиблеты, обрядился в новый костюм, к борту коего прицепил ордена Славы и еще два ряда орденов, и во всем параде двинул к начальнику областного управления внутренних дел, где имел долгую беседу.

Потом Лавря-казак запряг свою верную лошадку, и они вдвоем с Леней ездили «на торф» – попроведать тетю Лину. Она бухнулась на колени перед боевым фронтовиком, и племянник ее, будущий страж порядка, отвернулся, глотал слезы и клялся про себя беспощадно бороться с преступностью, особо с теми, кто совращает, сбивает с пути невинных людей, калечит им судьбы и души.

Тетю Лину освободили по амнистии. Она поступила работать в химчистку, прирабатывала дома стиркой и все жалась по углам, старалась днем не показываться на люди, говорила тихо, и когда умерла, то Лене казалось: и в домовине она старалась сжаться, прятала от людей глаза и руки, изъеденные химикалиями и мылом, под ластами кружевной черной накидки.

Еще до смерти тети Лины Сошнин окончил спецшколу, поработал в отдаленном Хайловском районе участковым, оттуда и привез жену. Тетя Лина успела маленько порадоваться Лениному устройству, понянчилась с его дочкой Светой, которую считала внучкой, и, когда стала умирать, все сожалела, что не успела дотянуть внучку до школы, не поставила ее на крепкие ноги, мало, совсем мало помогла молодым.

Ах, эти молодые-удалые!.. Гривачи мои… Хорошо бы для них сделать отступление в самой гуманной конституции, отдельным указом ввести порку: молодого принародно, среди широкой площади порола бы молодая, а молодую – молодой…

После смерти тети Лины перешли Сошнины небольшой и совсем не спаянной ячейкой на руки другой, не менее надежной тетки по имени Граня, по фамилии Мезенцева, которая никакой теткой Сошниным не доводилась, а являлась родней всех угнетенных и осиротевших возле железной дороги народов, нуждающихся в догляде, участии и трудоустройстве.

Тетя Граня работала стрелочницей на маневровой горке и прилегающих к ней путям. Стрелочная будка стояла почти на выносе со станции, на задах ее. Был тут построенный и давно покинутый тупик с двумя деревянными тумбами, заросший бурьяном. Лежало под откосом несколько ржавых колесных пар, скелет двухосного вагона, кем-то и когда-то разгруженный штабель круглого леса, который тетя Граня никому растаскивать не давала и много лет, пока лес не подгнил, ждала потребителя, да, так и не дождавшись, стала ножовкой отпиливать от бревен короткие чурбаки, и ребята, стадом обретавшиеся возле стрелочного поста, на этих чурках сидели, катались, строили из них паровоз.

Никогда не имевшая своих детей, тетя Граня и не обладала учеными способностями детского воспитателя. Она детей просто любила, никого не выделяла, никого не била, не ругала, обращалась с ребятишками, как со взрослыми, угадывала и укрощала их нравы и характеры, не прилагая к тому никаких талантов, тонкостей педагогического характера, на которых так долго настаивает нравоучительная современная печать. Возле тети Грани просто росли мужики и бабы, набирались сил, железнодорожного опыта, смекалки, проходили трудовую закалку. Закуток со стрелочной будкой многим ребятам, в том числе и Лене Сошнину, был и детсадом, и площадкой для игр, и школой труда, кому и дом родной заменял. Здесь царил дух трудолюбия и братства. Будущие граждане Советской державы с самой большой протяженностью железных дорог, не способные еще к самой ответственной на транспорте движенческой работе, заколачивали костыли, стелили шпалы, свинчивали и развинчивали в тупике гайки, гребли горстями насыпь полотна. «Движенцы» махали флажком, дудели в дудку, помогали тете Гране перебрасывать стрелочный балансир, таскать и устанавливать на путях тормозные башмаки, вели учет железнодорожного инвентаря, мели возле будки землю, летами садили и поливали цветки-ноготки, красные маки и живучие маргаритки. Совсем малых, марающих пеленки и не способных еще к строгой железнодорожной дисциплине и труду, тетя Граня не принимала на работу, не было у нее в будке для них условий.

Муж тети Грани, Чича Мезенцев (откуда, почему взялось такое имя – Сошнин так никогда и не дознался), работал кочегаром при железнодорожном Доме культуры, из кочегарки вылезал на революционные праздники да еще на Рождество, Пасху и Воздвиженье, поскольку где-то в воздвиженские сроки у Чичи был день рождения. Тетя Граня работала через сутки по двенадцать часов, с двумя выходными в конце недели, как движенец и, стало быть, ответственный на железной дороге человек. Она уносила мужу в кочегарку на сутки еду и неизменно пол-литра водки.

По городу Вейску ходил анекдот, пущенный опять же Лаврей-казаком: будто Чича до того закочегарился, что спутал зиму с летом. К нему в жаркое подземелье спустилась заполыханная делегация самодеятельного местного балета: «Чича! Туды-т-твою, растуды! Какой месяц на дворе?» – «Хвевраль, навроде…» – «Да июнь, конец июня! А ты жаришь и жаришь! Аж партнерши из рук высклизают».

Леня, как и все парни желдорпоселка, готовился в машинисты, ел с братвой печеную картошку, «горькие яблоки», то есть лук с солью, пил дешевый малиновый чай прямо из горлышка тети Граниного медного чайника – ему нравилось пить из чайника, и доселе с той привычкой – пить чай из рожка – он не расставался, что также приводило к конфликтам в семье.

Однажды остыли батареи в железнодорожном Доме культуры, и труба, коптившая небо и парк культуры и отдыха, что был по соседству с ним, резко обозначилась на фоне известкой беленной тыльной стены Дома культуры, стыдно обнажилась задняя часть помещения, будто изработанная костлявая женщина разболоклась на сочинском курортном берегу. Что-то неладное сделалось в округе, какая-то привычная деталь выпала из пейзажа города Вейска. Дым над трубой истоньшился и наконец перестал сочиться совсем, иссяк Чича – пал на «боевом посту», как писалось в железнодорожной газете «Сталинская путевка», в заметке «Беззаветный труженик». Из заметки люди узнали, что был когда-то Чича красным партизаном, имел боевой орден и трудовой значок отличия «Ударнику труда», заработанный в кочегарке.

После похорон Чичи тетя Граня какое-то время пребывала в полусне, ходила медленно, в грязных спецодежных ботинках, глаза свои яркие, черные, в которых даже зрачков не было видно, затеняла деревенским платочком, надеваемым, наперекор железнодорожным правилам, даже на работе. Машинисты, составители поездов, сцепщики и кондукторы, уважая человеческую скорбь, не указывали ей на нарушение.

Но не ходит беда одна. С катящейся по маневровой горке платформы вылетела плохо закрепленная горбылина и ударила тетю Граню по голове. Слышал бы тот разгильдяй и пьяница, что неряшливо закрутил проволоку, крепя пиломатериал на платформе, детский крик в закоулке станции Вейск, видел бы, как артелька малышей детсадовского возраста пыталась стащить с рельсов окровавленную женщину, – он бы всю жизнь замаливал грехи, сам справлял бы дело как следует и другим наказал бы работать ладом.

Тетя Граня вышла из больницы, по-куричьи косо держа голову, зрение у нее «сяло и двоилось», для работы на железной дороге, тем более самой ответственной, движенческой, она сделалась негодной.

На сбережения, оставшиеся от мужа, который никуда и ни на что свою зарплату не расходовал, купила тетя Граня в железнодорожном поселке маленький домик с пристройкой во дворе. Домик стоял сразу же за тупиком, возле которого работала когда-то тетя Граня и давно уж его подсмотрела у станционного плотника, мечтавшего податься на золотые прииски аж в Магадан.

В доме тети Грани скоро появилась живность: подрезанная на путях собака Варька, ворона с перебитым крылом – Марфа, петух с выбитым глазом – Ундер, бесхвостая кошка Улька. Перед самой войной тетя Граня привезла в вагоне из родной вятской деревни нетель и попросила племянника, сочинявшего стишки подзаборного и походного свойства, и его приятелей придумать название симпатичной скотине. Ничего путного шпана железнодорожного поселка придумать не могла, одни только неприличные прозвища лезли ей в голову, и осталась нетель с именем родного села – Варакушкой, с ним в коровы перешла да и век свой достославный изжила.

В войну тетя Граня жила коровой. С утра до вечера она таскала с лесопилки в узлом завязанном куске холстины желтые опилки на подстилку корове, жала бурьян но обочинам дороги и траву по берегам реки Вейки. Нигде никакого покоса у нее не было, и все-таки она запасала сена на всю зиму. Варакушка ее всегда доилась отменно, была ласковой, все понимающей, можно сказать, патриотической коровой. Большую часть удоя тетя Граня уносила в ближайший госпиталь – раненым, поила молоком ребятишек, теперь уж не в будке, а в домике ее все так же густо обретающихся. Брали у тети Грани молоко соседи – железнодорожники, а также эвакуированные. На вырученные за молоко деньги тетя Граня выкупала по карточкам хлеб и молотильный сбой или мякину в ближнем колхозе – для пойла корове. Теляток от Варакушки, дорастив до того, чтоб можно было отнять их от матери, тетя Граня за веревочку уводила в госпиталь. После войны и ликвидации госпиталя она какое-то время носила молоко в железнодорожную больницу, после и корову туда отвела – начали сдавать ноги, раздуло суставы на руках, силы покидали тетю Граню, и самое ее увезли в железнодорожную больницу. Чуть там отлежавшись, тетя Граня принялась мыть туалеты и коридоры, латать и гладить больничное белье – и осталась нянькой в детском отделении больницы. Когда и кому продала она свой домик возле тупика или его сломали, расширяя маневровую площадь станции, Леонид не знал, он в ту пору работал в Хайловске, увлекся службой, спортом, женщиной, да и подзабыл про тетю Граню.

Глава вторая

Однажды, это уж после возвращения из Хайловска, Сошнин дежурил с нарядом ЛОМа – линейной милиции – за железнодорожным мостом, где шло массовое гулянье по случаю Дня железнодорожника. Скошенные загородные луга, пожелтевшие ивняки, побагровелые черемухи да кустарники, уютно опушившие старицу Вейки, во дни гуляний, или, как их тут именовали – «питников» (надо понимать – пикников), загаживали, прибрежные кустарники, ближние деревья сжигали в кострах. Иногда, от возбуждения мысли, подпаливали стога сена и радовались большому пламени, разбрасывали банки, тряпки, набивали стекла, сорили бумагой, обертками фольги, полиэтилена – привычные картины культурно-массового разгула на «лоне природы».

Дежурство выдалось не очень хлопотное. Против других веселящихся отрядов, скажем, металлургов или шахтеров, железнодорожники, издавна знающие высокую себе цену, вели себя степенней, гуляли семейно, если кто задирался из захожих, помогали его угомонить и спрятать от милиции, чтоб не увезли в вытрезвитель.

Глядь-поглядь, от ближнего озера, из кустов идет женщина в драном ситцевом платье, косынку за угол по отаве тащит, волосья у нее сбиты, растрепаны, чулки упали на щиколотки, парусиновые туфли в грязи, да и сама женщина, чем-то очень и очень знакомая, вся в зеленовато-грязной тине.

– Тетя Граня! – бросился навстречу женщине Леонид. – Тетя Граня? Что с тобой?

Тетя Граня рухнула наземь, обхватила Леонида за сапоги:

– Ой, страм! Ой, страм! Ой, страм-то какой!..

– Да что такое? Что? – уже догадываясь, в чем дело, но не желая этому верить, тряс тетю Граню Сошнин.

Тетя Граня села на отаву, огляделась, подобрала платье на груди, потянула чулок на колено и, глядя в сторону, уже без рева, с давним согласием на страдание, тускло произнесла:

– Да вот… снасиловали за что-то…

– Кто? Где? – оторопело, шепотом – сломался, куда-то делся голос, – переспрашивал Сошнин. – Кто? Где? – И закачался, застонал, сорвался, побежал к кустам, на бегу расстегивая кобуру. – Пере-стр-р-реля-а-а-аю-у-у!

Напарник по патрулю догнал Леонида, с трудом выдрал из его руки пистолет, который он никак не мог взвести срывающимися пальцами.

– Ты что? Ты что-о-о?!

Четверо молодцов спали накрест в размичканной грязи заросшей старицы, среди ломаных и растоптанных кустов смородины, на которых чернели недоосыпавшиеся в затени, спелые ягоды, так похожие на глаза тети Грани. Втоптанный в грязь, синел каемкой носовой платок тети Грани – она и тетя Лина еще с деревенской юности обвязывали платочки крючком, всегда одинаковой синенькой каемочкой.

Четверо молодцов не могли потом вспомнить, где были, с кем пили, что делали? Все четверо плакали в голос на следствии, просили их простить, все четверо рыдали, когда судья железнодорожного района Бекетова – справедливая баба, особенно суровая к насильникам и грабителям, потому как под оккупацией в Белоруссии еще дитем насмотрелась и натерпелась от разгула иноземных насильников и грабителей, – ввалила всем четверым сладострастникам по восемь лет строгого режима.

После суда тетя Граня куда-то запропала, видно, и на улицу-то стыдилась выходить.

Леонид отыскал ее в больнице.

Живет в сторожке. Беленько тут, уютно, как в той незабвенной стрелочной будке. Посуда, чайничек, занавески, цветок «ванька мокрый» алел на окне, геранька догорала. Не пригласила тетя Граня Леонида пройти к столу, точнее, к большой тумбочке, сидела, поджав губы, глядя в пол, бледная, осунувшаяся, ладошки меж колен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов