Полная версия:

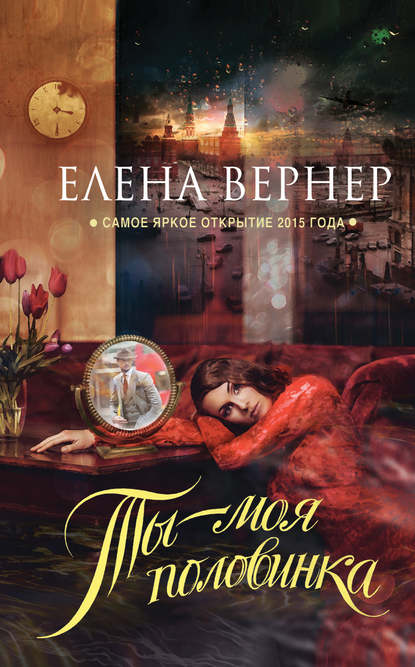

Ты – моя половинка

– А ваша подруга, кажется, считает вас главной. Отчитывается…

– Это чтобы я не волновалась. Не отчитывается, а сообщает.

– И все равно я удивлен. А я редко удивляюсь. Вы такая хрупкая. Я бы вас не оставил посреди парка с незнакомым элементом.

– А вы уже знакомый элемент, – засмеялась Марина.

Они, не сговариваясь, двинулись по тенистой тропинке. Марина была ниже своего нового знакомца на целую голову, и ему приходилось умерить шаг, чтобы она не бежала вприпрыжку.

– Так значит, удивились? А еще чему вы удивляетесь?

– Когда вы так говорите, у вас лицо любопытной мышки. Только вот глаза огромные.

– Ну да, а так я вылитая мышка-норушка, – фыркнула девушка.

– Совершенно с вами согласен, Марина. И кстати, удивлять вы меня не перестаете. Сперва я был поражен вашим голосом – такой редко встретишь у молодых девушек. Сильный, явно поставленный…

– Вы же вроде не музыкант, а врач. Откуда познания?

– Ну, моя любопытная норушка, одно другому не мешает… А чему в этой жизни удивляетесь вы, кстати?

Вопрос Марину обескуражил. Да как же ей не удивляться в этой чудесной, прекрасной жизни? Каждый день приносит с собой ворох открытий. И то, что она живет в такое замечательное время, в такой замечательной стране… Но вырвалось у нее совсем другое:

– Сегодня я удивилась, что в метро теперь не четыре вагона, а шесть.

Николай шутливо развел руками:

– Значит, чудесам нашей Родины вы удивляетесь через вагоны метро?

– Вы все передергиваете, – вздохнула Марина. Но, глядя на него, она поняла, что ничего он не передергивает, а просто шутит. И вообще, видимо, склонен шутить всегда и везде, раз у него столько лучиков вокруг глаз. Ведь вроде не старый еще.

…Они катались на лодке по пруду, когда Марина решилась спросить:

– Николай, а сколько вам лет?

– Меньше, чем вам кажется. Двадцать девять исполнилось. А вам?

– И кто-то еще говорит о галантности, – поддела она его и добавила гордо – Я на два года старше Великой Октябрьской революции!

– Целый двадцать один, – поддел он ее в ответ. – Жизнь только начинается.

– Вы говорите как старик.

– Я говорю как врач.

Марина хотела сказать еще что-то, но передумала. В воздухе пахло прудовой тиной, чем-то цветочным – кажется, черемухой. Да, точно – Николай как раз правил к безлюдному берегу, где наклонилась к воде, вся в пахучем своем снегу, черемуха. Когда они подплыли поближе, на Марину и Николая хлынул терпкий запах, такой изнуряющий, сильный, сладкий. По водной глади плыли белые лепестки, мешаясь с разводами желтой пыльцы, веточками, травинками и зелеными сердечками кувшинок.

Марина из-под ресниц украдкой смотрела на Николая. Он погружал в воду весла, казалось, не прилагая к этому никаких усилий, тихо скрипели уключины, под лодкой слышались шелест и слабый всплеск.

– У вас глаза напоминают каштаны, которые осенью тут сыплются. Красивые, в темных кружевных прожилках, – вдруг нарушил он молчание. В его голосе сквозило что-то затаенное, сильное, а что именно – Марина не поняла.

Он смотрел на нее. Пожирал глазами? Нет, сказать так было бы неправильно. Не пожирал, а ласкал, гладил, нежил. Она готова была бы всю свою жизнь плыть на этой лодке, по этому пруду, только если бы на веслах сидел он и так на нее смотрел. В этом было что-то очень правильное, главное, самое важное. Ей хотелось быть рядом с ним, любоваться его строгим профилем, его четко очерченными губами. Перебирать его пальцы, разгадывать узор лазоревых вен на запястьях. Знать о нем все, знать его походку, движения, наклон головы, изгиб улыбки. И знать, о чем он думает сейчас, вот именно сейчас, в эту минуту.

Николай видел, что Марина его изучает, что ее лоб туманится какими-то мыслями. Он никогда не встречал подобную ей. Никакую мышку Марина, конечно же, не напоминала. У нее были пленительные глаза, темные глаза пугливого олененка, большие, выразительные, мгновенно выдававшие любое испытываемое ею чувство. Когда она только вышла на сцену, там, на другом конце парка – и на другом конце его жизни, – он сразу же увидел эти глаза, испуганные, трепетные. А потом она запела. И Николай поразился силе и звучанию ее голоса. Даже его мать Варвара Ильинична, так любившая по вечерам в родной Самаре, нынешнем Куйбышеве, петь народные песни и даже славившаяся своим исполнением среди соседей и фабричных, не могла сравниться в пении с этой девчушкой с растрепанными волосами. Голос был удивительно хорош. Но еще сильнее поражала та невысказанная горечь, которая сквозила в каждом слове, певучая тоска каждого ее вздоха. Словно слова и музыка были написаны не просто для нее, а ею. И Николай решил, что он непременно напишет песни, которые исполнит Марина – для него, и для самой себя, и для их детей.

Может быть, со стороны это могло бы показаться поспешной мечтой, но с самого первого взгляда Николай тут же понял, что это именно – она. Мимо которой ни за что на свете не пройдешь…

Варвара Ильинична, женщина хоть и крестьянская, необразованная, но сметливая, не зря приложила усилия, чтобы сын учился музыке. Она была старшей горничной в господском доме и имела определенное влияние, так что Коля занимался на рояле, когда тот был не нужен младшей барышне. Уже в пять лет он свободно играл Бетховена, Моцарта, но больше всего любил Шопена. А после революции хозяева усадьбы исчезли, не оставив следов, и замечательный стейнвеевский рояль перекочевал в старый деревенский дом на окраине, где смотрелся немного странно.

Когда Николай увидел эту девушку, которая стала спускаться со сцены на дрожащих ногах под аплодисменты публики, с очаровательным неподражаемым румянцем на свежих щечках, в его голове сама собой начала рождаться мелодия. И чем больше он наблюдал свою знакомую незнакомку, тем явственнее ноты складывались в музыкальные фразы. В них было все, и взлеты ее голоса, и ее полуулыбка, и это ее мглистое выражение задумчивого лица. Даже легкое журчание воды, которое раздалось сейчас, когда ее рука опустилась с лодки и коснулась глади пруда.

Марина погрузила в воду пальцы. Лодка плыла, и от руки шел в две стороны клинышек маленьких волн. Прохлада захватила каждый палец в отдельности и всю ладонь целиком. Девушка вздохнула и блаженно зажмурилась. И острое чувство покоя и восторга пронизало ее всю. Она распахнула счастливые глаза и ослепила ими Николая.

– Коля, откуда вы только взялись?

Они прогуляли весь день. Лодка не могла им наскучить, и на берег они сошли, только когда настояла Марина – она переживала, что Коля устал грести. Сколько он ее ни увещевал, переубедить эту девушку было невозможно.

– Видимо, вы, Марина, самая упорная на свете, – заявил он, сдавшись.

– Упорство – полезное качество, – призналась Марина. – Оно помогает нам идти вперед!

– К светлому будущему, конечно? – усмехнулся Николай, привязывая лодочную цепь к крюку причала.

– Конечно! – Марина сделала бровки домиком и невозмутимо закивала.

Николай залюбовался ею:

– Эх, не с тех наши художники плакаты рисуют. Вы бы могли стать символом нашего светлого пути. Такая заразительная жизнерадостность.

– Да, только вот ростом и силушкой не вышла, – вдруг расстроилась Марина. – Ну куда мне за трактор или на завод. Или в поле. Я и серпа не подниму… Надо мной еще в приюте смеялись: все на картошку, а Маринка полы моет, мол, швабру-то поднимет, а вот лопатой ее придавит. Или тяпкой зашибет ненароком.

Николай чуть нахмурился при слове «приют», но не спросил. Тихо добавил:

– Ну не всем же комбайны водить. И трактора…

– А мне иногда хочется, вы знаете… – призналась Марина. – Быть на передовой. У меня ведь папа был Героем труда! У него грамота была!

– Трудиться можно где угодно.

Марина кивнула. Она была, в общем-то, согласна с Николаем. Возможно даже, что во всем. И куда только подевалась вечная ее страсть к спорам?

И она стала рассказывать. Про то, как живет с подругами в комнатке студенческого общежития при институте, как ходит на практику на хлопчато-бумажную фабрику. Про то, что редко ездит на метро, потому что некуда, и еще потому, что побаивается этого новшества. Трамваи как-то привычнее, хотя и их она не любит: боится поскользнуться на рельсах и попасть под один из них. Но ведь сегодня доехала от Парка до Сокольников – и вот, не зря… Про свою учебу, про подработку в модном ателье, про ткацкие станки и выкройки, про хлопкопрядение и трикотаж. Воспользовавшись предлогом, легонько пощупала ткань футболки Николая. Под нею была его горячая кожа, и Марина торопливо отдернула руку, будто обжегшись.

А Николай смотрел на нее и только диву давался. Она была такая непосредственная, такая забавная, когда увлеченно рассказывала о работе. Сразу было видно, что это именно ее призвание.

– А платье это… Тоже сами сшили? Оно вам очень идет.

– А пояс мой идет к вашим глазам. Такого же цвета.

Они вдвоем уставились на ее талию, перехваченную полоской лазурного шелка. Марина смутилась и покраснела. А Николай медленно и спокойно взял ее руки в свои. И перецеловал все до единого пальчики, тонкие, с розоватыми овалами гладких подстриженных ногтей. Марина рук не отдернула.

День шел к концу. Они обошли чуть не весь город, и говорили, говорили. Словно нужно было после долгой разлуки скорее сообщить друг другу последние новости о себе. Только вот новости эти касались их целых жизней, прожитых врозь – до встречи. Не хотелось расставаться. Мысль о расставании даже ненадолго, пусть на сутки, казалась немыслимой, такой резкой, будто на кожу брызнуло раскаленное масло. В последние несколько часов прогулки их руки уже не расплетались.

Назавтра был понедельник, начало новой шестидневки, но они все равно условились встретиться после работы.

По небу поплыли акварельные, с одного края лавандовые, с другого едва розоватые облака, большие, величественные. Пахло близким дождем и влажнеющей землей, на мостовой купались в пыли воробьи.

Загрохотал и промчался мимо трамвай.

Марина была натянутой струной, она чувствовала, что сейчас произойдет что-то важное, что-то главное. Для нее и для него тоже.

Николай остановился прямо перед ней, поднял обе ее руки к своей груди и крепко сжал. Она чувствовала, как оглушительно пульсирует кровь, бушует с силой горной реки, только не могла разобрать, чья именно.

– Марина… Выходите за меня замуж, Марина.

Так просто.

Она встала на цыпочки, увидела свое отражение в его зрачках, уловила его прерывистое дыхание. И осторожно поцеловала в губы, мимолетно, легко. Согласно.

Остановился другой трамвай. Марина выпорхнула из объятий Николая и заскочила на ступеньку. Трамвай зазвенел, тронулся, окна заливало закатное солнце. Вечер был ясный до стеклянности.

– Так да? – бросившись за трамваем, громко бросил Николай.

– Да! Да! Да! – крикнула Марина звонко.

Николай остановился и смотрел ей вслед, ошеломленный.

Наутро Николай, глаз не сомкнувший в своей комнате большой гулкой коммуналки под шум ночного ливня, пришел в больницу чуть не на рассвете. Ждать больше он не мог, голова разрывалась от звуков.

– Раненько вы, Николай Ефимович, – удивился сонный сторож Маркелыч, протягивая ему ключи.

В комнате, выполнявшей роль красного уголка, напротив стола, покрытого сукном, под чуть лукавыми взглядами вождей, смотревших с портретов, стояло пианино. Николай лихорадочно откинул крышку с клавиатуры и пробежался по ней пальцами. Сел, перевел дыхание.

Музыка полилась бурным потоком, без единой фальшивой ноты, чистая. Перед глазами Николая стояло улыбчивое лицо с ямочками, волнительные глаза, вспыхнувшие щеки. Ее троекратное «Да!» облекалось в триумфальное крещендо, ее смех звенел во второй октаве. Мелодия велась то радостная, то задумчивая и нежная, иногда почти затихала, но тотчас вспыхивала снова и улетала ввысь, срываясь на высокой ноте. «Не забывай», – настойчиво, ласково твердила музыка раз за разом…

Когда Марина, вся взмыленная, заскочила в Дом моделей, оставив за собой солнечную, нагретую майским днем Рождественку, она мгновенно поняла, что опоздала.

Она всегда приходила сюда после занятий в институте, но сегодня ее задержала преподавательница по технологии шерсти. А может, дело было даже не в ней. Марина не спала всю ночь, прокручивая в мыслях предыдущий день и счастливо улыбаясь в худую казенную подушку. От недосыпа ее глаза казались еще больше, неправдоподобно огромными и такими очумелыми, что подруги несколько раз спрашивали, что с ней такое приключилось.

Накануне она вернулась совсем поздно, после расставания с Николаем никак не могла унять дрожь и все бродила вокруг общежития, пока вахтерша не пришла запирать проходную. Девчата уже готовились ко сну, Света в красках расписывала Оле свое свидание с новым знакомым, Никитой. Оля зевала, беспокойно поглядывая то на часы, то на аккуратную стопку учебников на столе – завтра ей предстояло держать экзамен. Марина сослалась на усталость и быстро легла. Если она и хотела бы с кем-то разделить свою новость, то с Валевской, а не с девчатами… До утра она никак не могла наглядеться на его лицо в своих воспоминаниях. Особенно на то его выражение, когда она выкрикнула: «Да! Да! Да!»

Теперь, с шальной головой, она села не на тот трамвай, пришлось ехать в обратную сторону. И вот итог – она опоздала. А Режина Витольдовна этого очень не любит.

Режина Витольдовна Валевская была дочерью польского служащего и литовской модистки, и от обоих унаследовала лучшее. Совсем юной она приехала в Петербург, чтобы стать портнихой в столице, и одно время была ученицей Надежды Ламановой[3]. Чувство стиля, умелые руки и секреты материнского ремесла быстро сделали ее одной из лучших, а знаменитая Ламанова добавила широту взглядов на крой и цвет – и смелость решения. В последнее предреволюционное десятилетие Валевская держала свое модное ателье с десятью работницами и обшивала значительную часть петербургских модниц.

Потом настали трудные времена, но Валевская не унывала, даже перебиваясь с хлеба на воду. Она считала, и совершенно, как выяснилось, справедливо, что женщина и в годину тяжких испытаний остается женщиной, а значит, поклонницы ее мастерства найдутся всегда. Так и вышло. Несмотря на обвинения, после свертывания НЭПа, в кустарном производстве с наемными помощницами Валевская все равно работала. И вот теперь, на пороге своего пятидесятилетия, она возглавляла один из недавно открытых Домов моделей. Конечно, путь сюда простым москвичкам был заказан. Но непростые появлялись постоянно. Как нельзя кстати, еще с «бывших» времен у мадам Валевской остались отрезы заграничных тканей, ленты, кружева, пуговицы, оторочки, тесьма, шитье – и все это особенно нравилось московским модницам: партийным женам и дочкам, актрисам, певицам. Клиентура у Дома моделей была уважаемая.

Маринина работа заключалась в том, чтобы быть у Режины на подхвате, выполнять все толково и быстро, поменьше, как она выражалась, «греть уши» и проявлять побольше предупредительности и любезности с клиентками. Сами клиентки, с некоторыми из которых Режину связывали годы знакомства, ценили портниху за терпение, невероятный стиль и чувство моды – и за умение помалкивать, какую бы тайну ни случилось при ней выболтать. Кажется, именно это Режина и стремилась передать Марине, своей Мари – так она ее называла на французский манер.

Нервничая, Марина быстро переобулась в рабочие туфельки, повесила сумочку на крючок и с опаской, на одних носочках, прокралась в примерочную, откуда доносился звучный, чуть с хрипотцой, голос ее наставницы.

Валевская окатила ее свирепым взглядом, но ничего не сказала – и причиной тут были отнюдь не зажатые в уголке рта английские булавки, а твердое правило не отчитывать работниц на людях. Большие напольные часы отбили четверть четвертого, во всеуслышание заявляя о Маринином опоздании на целых пятнадцать минут. Марина поморщилась и тут же взяла из протянутой ей руки подушечку с булавками и кусок мела.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Торгсин – всесоюзное объединение по торговле с иностранцами (Торговый синдикат), существовавшее в 1931–1936 гг. (Здесь и далее примеч. авт.)

2

Из романса В. Буюкли и А. Будищева «Калитка».

3

Ламанова Н. П. (1861–1941) – модельер, художник театрального костюма, создатель отечественной школы моделирования.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов