Полная версия

Полная версияМетодология

Данный тип компании возникает при увлечении руководства различными новшествами. Инновационный "зуд", присущий определенному типу руководителей, активизирует внедрение не тех изменений, которые действительно необходимы, а тех, которые на данный момент интересны руководителю (компания "инноватор-смертник"). Например, руководитель, увлеченный информационными технологиями, сосредотачивает свое внимание и внедряет изменения только в этом "слое" деятельности, игнорируя другие, возможно, более актуальные. Небольшой положительный эффект от внедрений в данном случае возможен при случайном совпадении "характера проблем" и "предмета воодушевления и увлечения" руководителя. На данном и предыдущем уровне возможно использование узких специалистов-сотрудников в качестве внутренних консультантов.

4. Компания, внедряющая изменения, которые реагируют на поверхностные проблемы

Компания этого типа способна лишь частично улучшать ситуацию посредством осуществления изменений, направленных на решение проблем. Недостатком является спонтанность и неорганизованность аналитики, не способной "докопаться" до глубинных проблем, в результате чего реализованные изменения устраняют "следствия" проблем, не затрагивая их "источника". Продолжительная реализация этого подхода в управлении ведет, как уже отмечалось выше, к нарастанию опасных глубинных противоречий.

5. Компания внедряющая изменения, которые реагируют на глубинные проблемы

Важнейшей особенностью такой компании следует считать ее способность достаточно своевременно опознавать возникающие проблемы, проводить глубинную аналитику причин этих проблем, разрабатывать и реализовывать решения по внесению изменений, нейтрализующих проблемы.

6. Компания, внедряющая изменения в соответствии со своей стратегией развития

Отличием данного типа компании от предыдущего варианта выступает способность внедрять соответствующие стратегии развития изменения, предвосхищая возможные проблемы до их возникновения.

7. Регулярно саморазвивающаяся компания

Регулярно саморазвивающаяся компания обладает способностью осуществлять планомерные переходы на новый уровень развития, с возрастанием уровня полноты реализации компанией своей миссии и с заблаговременным опережением внешних и внутренних негативных тенденций.

__________

Первый, второй и третий типы компании не нуждаются во внешнем консультировании по понятным субъективным причинам. На предложение воспользоваться помощью консультанта руководство может даже обидеться, за "намек на их профессиональную некомпетентность". Четвертый, пятый и шестой типы компаний, каждый в своей степени отчетливости (4 – минимально; 6 – максимально), начинают осознавать явные выгоды консультационной помощи. Пятый тип привлекает консультантов для принципиального решения ключевых проблем, а шестой – для получения помощи в разработке и реализации стратегии развития. Седьмой тип, способный действовать самостоятельно, тем не менее предпочитает, как правило, использовать консультантов, отдавая им на аутсорсинг некоторые процедуры12. Таким образом, если рассматривать тип организации по отношению к изменениям, то мы имеем "субъективную самодостаточность" с 1-го по 3-й уровни (по недоразумению) и "объективную самодостаточность" на 7-м уровне. Вопрос, почему компания седьмого уровня, обладая самостоятельностью, все-таки продолжает сотрудничество с консультантами, мы рассмотрим немного позднее, т.к. для его понимания нужно тщательнее изучить системное целое "исполнение – управление – консультант".

Консультант как фактор развития компанииСинтетический тезис выглядит в нашем случае так: Комплекс "Заказчик – управление – исполнение – консультант" – есть системное целое. Обоснуем переход к синтезису.

Справедливость антитезиса о "невозможности реализации продуктивного самостоятельного управления компанией в долговременном периоде и необходимости использования помощи внешних консультантов" может повергнуть в легкое уныние наиболее ответственных руководителей. Они хорошо понимают, что пускать "чужого в свой огород" – дело весьма рискованное. "Ломать не строить! Особенно ломать то, что сам не строил!". "А вдруг он "наломает дров", и все станет еще хуже? Уйдет, а нам потом "разгребать"?". Примерно такими соображениями объясняется крайняя осторожность руководства по отношению к приглашенным консультантам.

Таким образом, мы фиксируем серьезное противоречие. С одной стороны, дальнейшее самостоятельное управление чревато негативными последствиями. С другой стороны, приглашать постороннего консультанта, который равнодушен к "родному детищу" руководителя, рискованно.

Поверхностное разрешение противоречия: "пригласить, но тщательно контролировать".

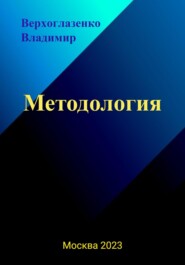

Беспокойство будет сохраняться до тех пор, пока консультант не заслужит некоторое доверие. Здесь лежит и потенциал принципиального снятия указанного противоречия. Необходимо установить доверительные отношения с консультантом, путем втягивания его в долгосрочное сотрудничество. Само по себе долгосрочное сотрудничество, стратегическое партнерство стимулирует неситуативное и более ответственное отношение консультанта к обслуживаемой компании (см. сх. 4).

Схема 4. Ситуативное консультирование и стратегическое партнерство

Компания клиента становится для консультанта "родной", а он, соответственно, переходит из роли "чужака" в статус "своего". Естественно, что такие отношения выстраиваются постепенно. Сам по себе подписанный контракт – еще не гарант перехода отношений от "подозрительно-осторожных" к "доверительно-надежным".

Реализация стратегического партнерства между руководством компании и консультантом делает данную компанию приоритетной по отношению к другим клиентам. Во-вторых, ответственность в долгосрочном сотрудничестве значительно выше рядовых ситуативных заказов. В-третьих, работа с "клиентом, который доверяет" несоизмеримо приятнее и профессионально интереснее, т.к. не требует затраты огромных усилий на убеждение клиента в перспективности и полезности предложений консультанта.

Системно-позиционное целое "исполнитель – управленец – заказчик – консультант" несоизмеримо мощнее и перспективнее системы "исполнение – управление – заказчик" благодаря тому, что через консультанта, выражаясь пафосно, "лучшие теории становится практикой" (или так: "нет ничего практичнее хорошей теории"). В связке "руководитель-консультант" рождается приемлемый для организации оптимум между опытом и теорией.

Соотношение опыта и теории в консалтинге

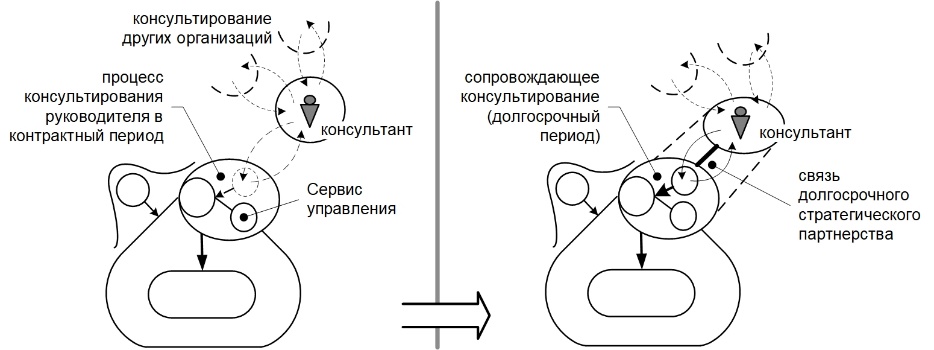

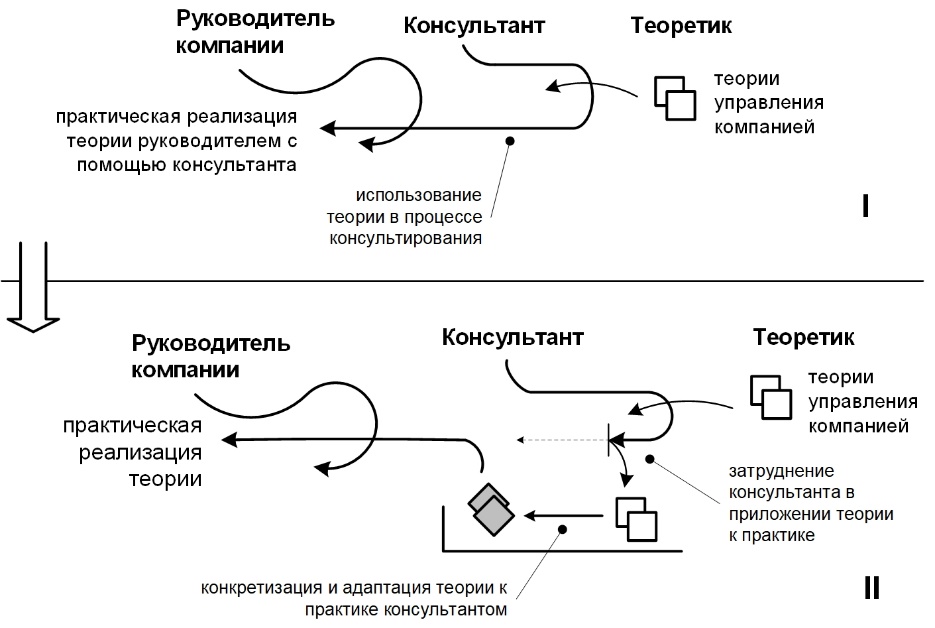

"Глядя на керосиновую лампу, нельзя изобрести электричество"13. Эта простая истина дает очень наглядный образ соотношения опыта эмпирического познания и теоретического конструирования идеальных объектов. Автор далек от мысли принижать значение практического опыта управления компанией. Опыт есть обязательная составляющая профессионализма в любой профессии, и менеджмент – не исключение. Важность опыта не нуждается в комментариях, особенно для практически действующих руководителей. А вот значимость теории зачастую ими в лучшем случае недооценивается, в худшем – теория объявляется совершенно бесполезной и даже вредной. Это отношение складывается на фоне затруднений и неудач менеджеров в прямом применении имеющихся теорий управления в своей работе (см. сх. 5).

Схема 5. Неудачное применение теории руководителем компании

Почему же руководству компании в своей работе нельзя ограничиться одним опытом? Опыт, как обобщение практики прошлого, "схватывает" наблюдаемые закономерности явлений без понимания сути происходящего. Например, если несколько раз было отмечено появление события "В" вслед за событием "А", то данная связь возводится в ранг обязательной без всякой там "заумной" аргументации. В лучшем случае, придумывается какое-то простое объяснение, которое не подвергается затем проверке14. Поэтому аргументация со стороны опыта лишена рациональных пояснений, что обычно компенсируется эмоциональным давлением: "У меня богатый опыт в этом вопросе! Поверь мне, что событие "В" обязательно будет вслед за событием "А"!" Неустойчивость такой последовательности обнаружится при неожиданном появлении события "С" вместо "В". Это приведет к обогащению и "утончению" опыта15. И т.д. То есть опытное знание всегда остается как бы незавершенным.

С другой стороны, в зависимости от траекторий жизненного и профессионального пути у разных специалистов с равным объемом опыта складываются комплексы эмпирических утверждений порой совершенно противоположные. Если авторитет этих специалистов соизмерим, то остается непонятным, кто из них прав.

Таким образом, подчеркнем главный недостаток опытного познания – случайность комплекса знаний, который мог быть иным при других обстоятельствах. В спокойных ситуациях указанная случайность не замечается, и ей не придается принципиального значения. Во время кризисов и в периоды обостренной конкуренции, когда растет ответственность за последствия принимаемых решений, случайность знаний консультанта перестает устраивать руководство компании, и оно начинает искать советника с неслучайным, теоретическим знанием законов деятельности.

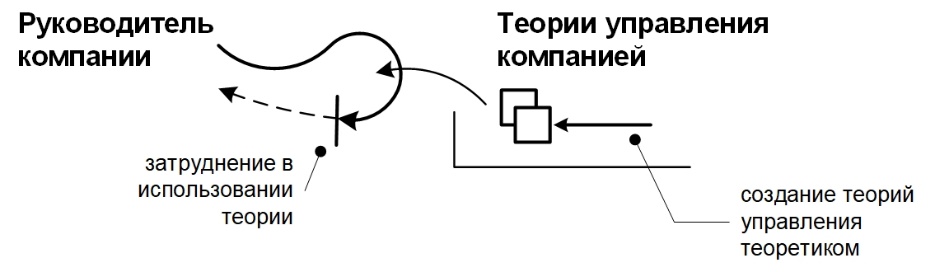

В этом контексте можно рассмотреть следующие ступени профессионального роста управленческого консультанта.

На нижнем профессиональном уровне управленческий консультант реализует свою функцию с опорой на свой личный опыт управления компанией (1 ступень). На следующем уровне консультант использует технологии, полученные им путем оформления своего опыта (2 ступень). Еще более искушенный консультант объединяет свои технологии в некий "конгломерат", который называет "подходом" (см. сх. 6) (3 ступень).

Схема 6. Уровни профессионализма консультанта

На четвертом уровне профессионального мастерства консультант активно применяет в своей практике теорию управления (4 ступень). (Данный, четвертый уровень можно разбить на подуровни по характеру используемых консультантом теорий, что и будет сделано нами позднее). Важно отметить тот факт, что первые три ступени в профессиональном смысле являются предварительными, и только на четвертом уровне практика консультанта приближается к своей объективной сути. Его миссия состоит в перенесении теории в практику посредством подсказок руководству по совершенствованию процесса управления компанией16 (см. сх. 7). Другими словами, консультант становится своего рода проводником, посредником между существующими теорией и практикой управления (см. сх. 5).

Схема 7. Использование консультантом в своей работе теории в прямом (I) и переработанном (II) виде

В свою очередь, существенное улучшение механизма управления неминуемо приводит, как это уже обсуждалось нами ранее, к значительным позитивным "сдвижкам" в системе деятельности в целом. Таким образом, организация, реагируя на возникающие проблемы, изменяется с опорой на теоретические, а следовательно, неслучайные законы управления бизнесом17, становясь все более эффективной даже в динамичной среде.

Итак, системный комплекс "заказчик – исполнитель – руководитель – консультант" имеет большой потенциал по обеспечению баланса двух важнейших сторон деятельности: (1) устойчивое воспроизводство деятельности (функционирование) и (2) качественное переустройство деятельности в соответствии с новыми требованиями (развитие). При этом руководитель организации, как ее создатель и хранитель, склонен к поддержанию функционирования, а консультант, по функции, обязан стимулировать необходимое развитие организации. Развитие, культивируемое консультантом, предполагает такие изменения, которые, сохраняя позитивные моменты в механизме деятельности, в то же время обеспечивают устранение отрицательных его составляющих. Консультант, по своей функции, должен быть не только крайне чувствительным к изменениям на рынке, с одной стороны, и к несовершенствам деятельности компании клиента, с другой. Он обязан находить действенные способы, способствующие осознанию руководством важности проведения необходимых изменений. В этом случае повышается эффективность работы системы "заказчик – исполнитель – руководитель – консультант" в плане систематического поддержания правильного соотношения по шкале "сохранение – изменение", обеспечивая тем самым устойчивость, гибкость и своевременность развития механизма деятельности компании.

Однако при всем совершенстве комплекса "заказчик – исполнитель – руководитель – консультант" в его деятельности возникают сбои. Даже при реализации стратегического партнерства консультанта с руководством компании и опоре консультанта на теоретические знания по менеджменту компания сталкивается с проблемами, ответственность за которые несет консультант. Рассмотрим подробнее характер этих проблем и их ключевые причины.

Проблемы в консалтингеГоворя далее о проблемах в деятельности консультанта, автор будет иметь в виду четвертую ступень профессионализма по классификации введенной выше, т.е. уровень консультирования с опорой на теорию управления18.

Главная проблема в консультировании лежит в его предметном характере. В справочниках и толковых словарях консультант вообще понимается как специалист узкого профиля. Хотя в самом слове "консультант", происходящим от латинского "consultans" – "советующий", не заложено предметное ограничение.

Консультант [<лат. consultans (consul-tantis) советующий] – специалист в какой-л. области, дающий советы по вопросам своей специальности (Словарь иностранных слов).

Консультант (латин. consultans – советующий) (спец.). Специалист в какой-н. области, работающий в государственном или частном учреждении в качестве лица, дающего советы, заключения по вопросам своей специальности. Консультант по юридической части. Ученый консультант Госплана. Консультант-невропатолог в глазной клинике (Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 2000)

Консультант – тот, кто дает консультации по вопросам своей специальности (Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова. М., 2000)

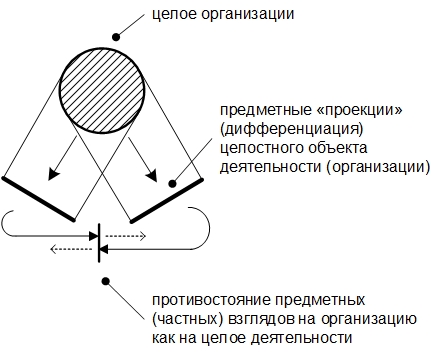

Область компетенции профессионального консультанта ограничивается научно-предметной базой по направлению его специализации. Каждый консультант дает советы в своей области знания, игнорируя содержания пересекающихся и соседних секторов. Поскольку автономия предметных акцентировок консультантов весьма условна, советы консультантов различных областей могут входить в противоречие по отношению друг к другу, т.к. каждый предмет видит объект со своей стороны ("колокольни") и имеет свою критериальную базу. Например, совет консультанта по финансовым вопросам может противостоять советам консультантов по маркетингу, производству, логистике и т.д. (см. сх. 8)19.

Схема 8. Противостояние предметных взглядов на организацию

Выше мы вели речь о "консультанте по управлению". В трактовке содержания деятельности "консультанта по управлению" возможны разночтения.

В практике консультирования зачастую консультант делает упор на ту предметную область, в которой он лучше разбирается. Так, например, бывший специалист по финансам, реализуя консультирование по вопросам управления, будет сводить свою работу к обнаружению недостатков в финансовых схемах и к выработке рекомендаций по коррекции финансовой системы. В этом перекосе управленческий консалтинг, по сути, перерождается в то или иное предметное консультирование с сохранением вывески "консультант по вопросам управления".

Если менеджмент понимать как особую предметную область наряду с другими (экономической, коммерческой и т.п.) и рассматривать этот предмет отдельно от других, то возникает другой перекос. Управление не может рассматриваться изолированно, поскольку, по функции, оно должно интегрировать в себе все фокусировки и слои деятельности. Управленческое консультирование изначально носить целостный, объединяющий все направления характер и должно учитывать все стороны деятельности с позиции первого лица организации. Этот перекос проявляется в поверхностном, формальном учете консультантом различных слоев деятельности в силу чрезмерной сосредоточенности его внимания ("зацикленности") только на управленческой стороне дела (управленческая система, механизм передачи приказов и распоряжений и пр.).

Но даже если речь идет о понимании интегрального характера функции "управленческого консультанта", то все же остается вопрос о том, как консультант осуществляет сам синтез разнопредметных взглядов на организацию. Здесь возможны два основных варианта.

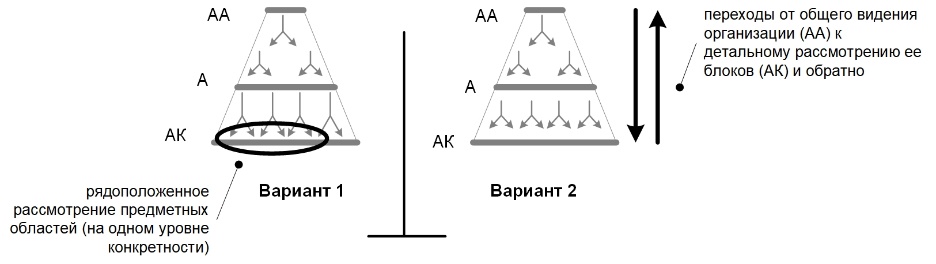

Вариант 1: рядоположенное рассмотрение существующих предметных областей. В этом варианте сложное устройство деятельности организации рассматривается по отдельности с разных сторон. Далее выделяется та область, в которой наиболее заметны деструкции (например, "сбыт"), после чего планируются и внедряются изменения, корректирующие эту область деятельности (т.е. изменяется система сбыта). Главный недостаток такого подхода – игнорирование системных связей в организации как едином объекте. Это может приводить (и очень часто приводит) к тому, что улучшения, внедренные в выделенную область деятельности, порождают негативные последствия в других ее частях. Например, довольно распространенным в литературе является взгляд на организацию как на совокупность (!) элементов: структура, цели, стратегия, технология, персонал и пр. Связь между данными весьма разнородными элементами остается малоопределенной.

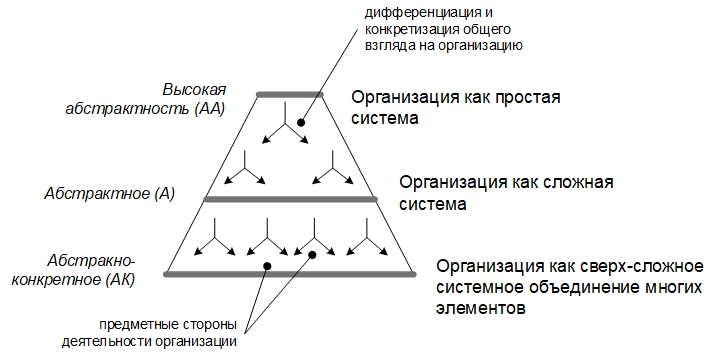

Вариант 2: целостное рассмотрение предметных областей. Этот вариант предполагает рассмотрение любой частной области "сквозь призму целого". Для этого необходимо иметь наиболее общий (абстрактный) взгляд на организацию ("принципиальная схема") и конкретизированные виды ее элементов ("частные схемы") (см. сх. 9)20.

Схема 9. Разноуровневое рассмотрение организации

Например, на уровне высокой абстракции различаются общая функция организации, снабжение, производство и реализация продукции в самом общем виде, и управленческое звено. На среднем (абстрактном) уровне рассматривается деятельность организации в рамках функциональной структуры со всеми подразделениями и службами в исполнительской системе и все управленческие сервисы. На абстрактно-конкретном уровне рассматривается работа отдельных блоков организации (например, технологический цикл логистики, рекламы, маркетинговых исследований, продаж и т.п.). Этот уровень рассматривается в обоих приведенных выше вариантах, но существенно по-разному (см. сх. 10).

Схема 10. Два варианта предметного анализа организации

В первом варианте консультант ограничивается обычно подразумеваемой неявной связью рассматриваемого блока с другими частями организации.

В рамках второго варианта требуется при рассмотрении любых деталей деятельности отдельных специалистов или служб всегда видеть функциональную встроенность этих деталей в общую "план-карту". Для реализации такого подхода консультант должен обладать развитой культурой абстрактно-конкретного мышления.

Итак, автор убежден, что главная проблема современного управленческого консалтинга заключается в рядоположенности различных слоев деятельности организации, между которыми устанавливаются достаточно формальные и случайные связи на одном уровне конкретности их рассмотрения.

Вторая проблема связана с эмпирическим характером теорий, используемых консультантом. Для пояснения уточним нашу классификацию профессиональных уровней консультирования, разбив четвертый уровень на три ступени.

Здесь, как и ранее, приподнятие на более высокую ступень лестницы развития консультанта надежно обеспечивает снятие проблем нижнего уровня.

Использование эмпирических теорий управления

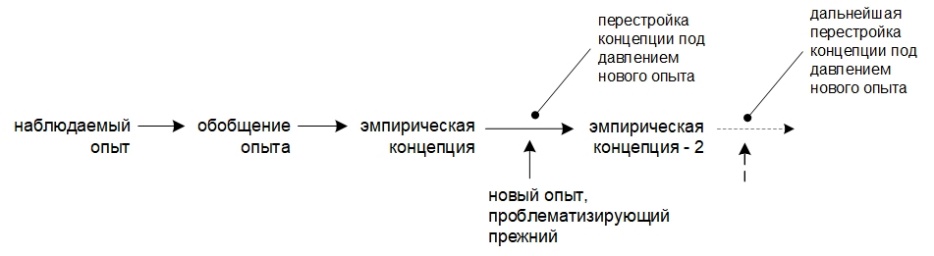

Эмпирическая теория – концептуальная схема, полученная в результате обобщения наблюдений за поведением исследуемого объекта и возведенная в функцию истинного знания до тех пор, пока не обнаружится опровержение этого знания. При появлении наблюдений, проблематизирующих концептуальную схему, она должна перестраиваться (см. сх. 12).

Схема 12. Эмпирический путь построения концепции

Естественно, что консультирование, осуществленное на базе варианта концепции до ее изменения в сторону большей адекватности реальности, может быть оценено как не совсем верное. Временность и относительность истинности эмпирической концепции становятся главными деструктирующими факторами консультирования на этом уровне профессионализма. Продолжительность времени сохранности эмпирической концепции без изменений может, правда, увеличиваться неадекватной субъективной уверенностью ее носителя, как бы не замечающего факты, "опрокидывающие" справедливость концепции. Это, конечно же, не выход. От такой "нечувствительности" консультанта к проблематизации "страдает", прежде всего, дело.

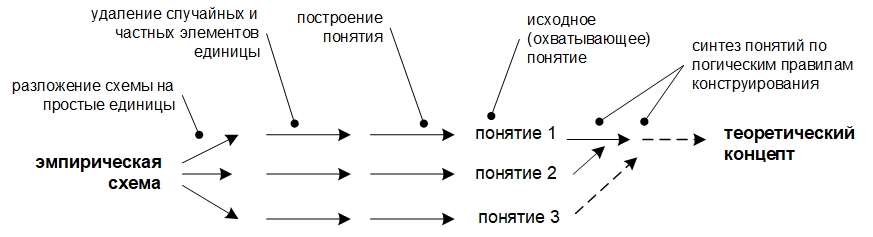

Использование понятий в качестве теории управленияПеремещение консультанта на следующий уровень профессионализма возможно при освоении им понятийных конструкций по управлению. Понятия – это всеобщие представления, отражающие только существенное знание об объекте, обладающее признаками надсубъективности, статичности и надситуативности. В понятии должен быть воплощен результат перехода от внешнего "описания" к внутреннему "объяснению", от "натурального созерцания" к "умопостижению" скрытого, но принципиального устройства объекта. Для освоения понятийного уровня консультант должен, во-первых, перейти к однозначным и строгим значениям всех элементов эмпирической схемы путем разложения практической (эмпирической) схемы на элементарные самостоятельные составляющие и оформления ее по критерию причинно-следственных связей всех частей этих единиц (см. сх. 13).

Схема 13. Переход от эмпирической схемы к теоретическому концепту

Во-вторых, необходимо синтезировать понятия по логическим правилам конструирования сложного объекта. Последнее возможно только при наличии разноуровневого взгляда на организацию (см. схемы 10–11: "разноуровневое рассмотрение организации" и "два варианта предметного анализа организации"). То есть в этом теоретическом конструировании какое-то понятие признается исходным-охватывающим (базисным), а другие, как более конкретные, встраиваются в исходное понятие как надстройки, детализируя его элементы21.

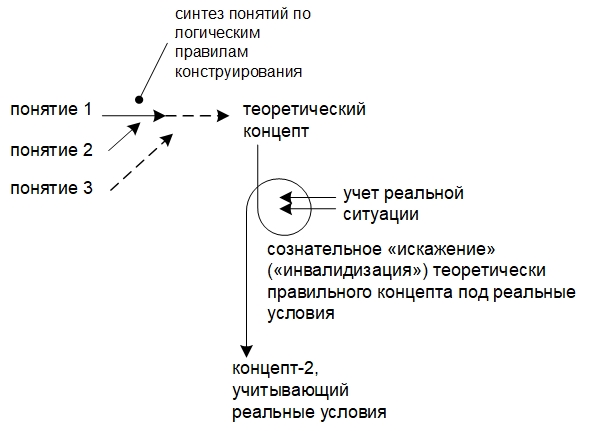

Консультирование в рамках данного уровня поначалу сталкивается с естественными трудностями, связанными с невозможностью прямого перенесения теоретической (идеальной) концепции в практику деятельности. Поэтому консультант должен научиться адаптировать теоретический конструкт к реальным условиям, даже ценой внесения некоторых деформаций и ухода от безупречной правильности концепции (см. сх. 14).

Схема 14. Адаптация теоретического концепта к реальным условиям

Здесь важно обеспечить такую трансформацию теоретического концепта, которая сохранит его сущностную основу, без чего он теряет свою силу и снижается по эффективности до своего эмпирического аналога.

Методология и теория управленияИспользование общих онтологий в качестве теории управления требует поднятия мышления консультанта с "понятийного" уровня на "онтологический", т.е. на ступень высших абстракций и способности консультанта к свободному перемещению по абстрактно-конкретным уровням в анализе ситуации, разработке проектных рекомендаций и т.п. Общие онтологии лишь при конкретизации дают онтологию мира деятельности, куда как составляющее звено входит управление. Данный уровень – есть максимальный отрыв от прагматики и даже от деятельностных содержаний. Здесь рассматривается бытие любой системы, любой целостности ("система вообще"), которое, в частном случае, становится сначала миром деятельности, а затем деятельностной организацией как одной из единиц мира деятельности (см. сх. 15).