Полная версия:

Пепелацы летят на Луну. Большой космический обман США. Часть 10

В августе 1962 г. Вернер фон Браун рекомендовал отменить проект «Centaur» и запускать аппараты «Mariner» и «Surveyor» ракетой «Saturn C-1Б, оснащенной третьей ступенью «Agena». Тем временем изменения в проекте привели к уменьшению массы ПГ до 810 кг, заставив ARPA отменить проект «Advent». В сентябре NASA передало программу «Centaur» из Центра Маршалла в Центр Льюиса (Кливленд, шт. Огайо), под руководство Эйба Силверстейна. Тот провел обширную программу наземных испытаний и переделал план полетов. Теплозащитное покрытие было разработано заново, проблемы утечек топлива решены, а масса ПГ увеличилась до 952 кг. Но затраты на программу выросли с 59 до 350 млн $. Прекрасная возможность для личного обогащения организаторов проекта! Справочная информация: «RM-81 «Аджена» – американский разгонный блок и платформа обеспечения спутников, первоначально разрабатывался компанией Локхид в интересах программы создания разведывательных спутников WS-117L».

27 ноября 1963 г. «Atlas—Centaur» (АС-2) наконец стартовал с LC-36A. Ракета «Atlas-126D2 сработала очень хорошо; ее стартовые двигатели отделились на 150-й сек полета. Через 79 сек. отключился и маршевый двигатель, еще 5 сек. работали верньерные ЖРД малой тяги, затем твердотопливные тормозные ракеты в хвосте оттащили «Atlas» от ступени «Centaur». Два RL-10A-3 включились через 9 сек. после этого, чтобы работать 380 сек. Впервые в космосе работала ракета на жидком кислороде и жидком водороде! После остановки маршевых двигателей микро-ЖРД реактивной системы управления работали еще 12 сек.; ступень вышла на орбиту высотой 547х1691 км и наклонением 30.4°. Теплозащитные панели и головной обтекатель (ГО) в этом упрощенном полете не сбрасывались, что объяснялось «сыростью» системы управления «Центавра», которая работала в разомкнутом контуре. «Centaur», не обремененный ПГ, вышел на высокую орбиту, по которой кружится до сегодняшнего дня.

Затем 30 июня 1964 г. состоялся полет АС-3, который должен был повторить предыдущую миссию с той лишь разницей, что предполагалось сбросить теплоизоляционные панели и ГО. Через 4 сек после запуска двигателей RL-10-A-3 «полетел» вал одного из гидронасосов, без которых ЖРД не могли качаться в карданном подвесе. «Centaur» начал вращаться, сначала в одном направлении, потом в другом. Это привело к плесканию в баке жидкого кислорода, и двигатели «захлебнулись», проработав 253 сек, вместо 377 запланированных. Ступень не смогла достичь орбиты и упала в Атлантический океан в 4356 км от точки старта. АС-4, запущенный 11 декабря 1964 г., должен был исполнить первый повторный запуск двигателей RL-10-A-3 в космосе. «Центавр» нес макет «Сервейора» массой 952 кг, выполнил успешно первое включение, после которого вышел на промежуточную орбиту наклонением 30.7° и высотой 165х178 км. После пассивного участка траектории продолжительностью 25 мин его двигатели не смогли запуститься повторно, и ступень не достигла заданной орбиты 160х8000 км. Но американцы такую мелочь не стали учитывать и объявили полет успешным.

После «успеха» полета АС-2 проектанты уменьшили массу четырех перекисных двигателей, создающих газовую подушку. Новые микродвигатели обеспечили тягу менее 0.45 кгс каждый, что было явно недостаточно для осаждения топлива в баках. В результате дренаж паров из бака жидкого водорода привел к кувырканию ступени и раскрытию входов в трубопроводы… Так как NASA объявило повторный запуск RL-10 «второстепенной задачей пуска», и полет «Центавра» был расценен как успешный. Сейчас результат миссии не трактовался бы иначе как авария. Самым тяжелым днем программы «Atlas-Centaur» было, видимо, 2 марта 1965 г., когда АС-5 с запланированным однократным включением, несущим динамически подобную модель «Сервейера», взорвался на пусковом комплексе LC-36A. Через 2 сек после включения двигателей «Атласа» внезапно закрылся расходный клапан горючего. Двигатель еще не вышел на полную тягу, но и 70.75 тс хватило на то, чтобы АС-5 опрокинулся на стартовый стол и взорвался в виде самого большого огненного шара за всю историю мыса Канаверал.

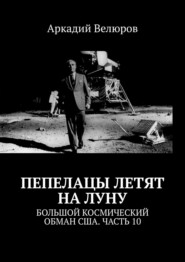

11 августа 1965 г. стартовал АС-6, несущий макет «Surveyor SD-2» при однократном включении «Центавра». Впервые почти за 2 года РН «Atlas-Centaur» достигла полного успеха. Двигатели «Центавра», работавшие в течение 435 сек, вывели SD-2 на орбиту наклонением 28.6°, высотой 166х815085 км и периодом обращения 31 день. Апогей лежал вдвое дальше, чем орбита Луны. Полет доказал, что носитель «Atlas-Centaur» был, наконец, готов исполнить «прямой» запуск (однократное включение ЖРД верхней ступени): после серии неудач АС-10 запустил «Surveyor 1», который выполнил первую в США мягкую посадку на Луну 2 июня 1966 г. Далее схема ракета-носителя «Atlas-Centaur», которая, якобы, доставила американские АМС на Луну.

1 – полезный груз, (КА Mariner); 2 – сбрасываемый ГО; 3 – бак водорода; 4, 6 – бак кислорода; 5 – RL10-A3; 7 – бак горючего; 8 – двигательная установка РН «Atlas».

Теперь РН вырвалась вперед. АС-7 запустил «Surveyor 2» в миссии «прямого выведения», стартовав с LC-36A 20 сентября 1966 г. Запуск был успешен, но аппарат разбился на Луне 23 сентября… Еще два носителя «Atlas-Centaur» совершили полет в 1967 г. АС-12 успешно вывел к Луне «Surveyor 32 при двухимпульсном включении двигателей 16 апреля; АС-11 запустил «Surveyor -4» в последнем прямом выходе 14 июля. Снова преуспел «Atlas-Centaur», но аппарат исчез 16 июля, вероятно, когда взорвался при включении его твердотопливный тормозной двигатель. АС-12 был последним предсерийным носителем типа LV-3C. В 56 последующих пусках использовались более мощные варианты SLV-3C, SLV-3D и Atlas-G со ступенью Centaur-D1AR, которые служили NASA до 1989 г. (по материалам «Новости-Космонавтики»). Этот журнал хорошо известен тем, что редакция СМИ и его сотрудники рьяно и последовательно защищают фальшивые достижения США в области космонавтики.

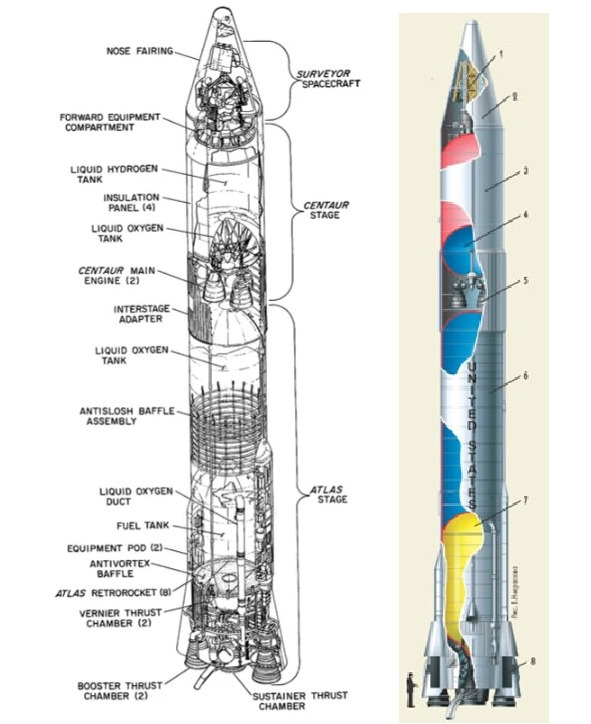

Как видно из вышеизложенного, только с шестого раза удалось запустить макет спутника на высокоэллиптическую орбиту. Лишь десятая ракета серии «Атлас-Центавр» смогла отправить к Луне простейший беспилотный посадочный аппарат типа «Сервейер». Это все как нельзя лучше характеризует муки, в которых рождалась реальная американская космонавтика. Зато у Вернера фон Брауна на бумаге все было замечательно! Подоспела новая версия «Сатурн-1». Сейчас бы ее назвали версией «2.0.» Вернер фон Браун любил букву «В». Итак, в чем основные отличия «Сатурн-1» и «Сатурн-1Б»? Улучшили:

• удельный импульс ракетных двигателей первой ступени вырос на 3%;

• масса топлива первой ступени увеличилась на 5%;

• сухой вес конструкций уменьшили с 45,3 т до 41,6 т;

• общий вес первой ступени вырос с 432,6 т до 448,6 т;

• Новая вторая ступень: серии S-IVB вместо устаревшей серии S-IV;

• Вес ступени вырос с 50,6 т до 118,8 т;

• при этом вырос и сухой вес ступени: с 5,2 т до 12,9 т

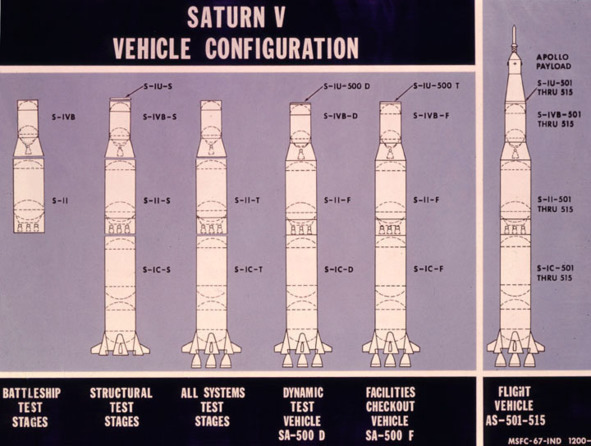

А главное, в ракете вместо водородных двигателей RL-10 появился неведомый до этого времени водородный ракетный двигатель J-2 тягой ~105 т. Неведомым этот двигатель был потому, что летных испытаний он не проходил. Только стендовые, наземные испытания. Американцы более слабый жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) RL-10 (в 16 раз!), не могли довести до ума, так подавай им сразу 100-тонник! На рисунке внизу: схема различных конфигураций ракеты «Сатурн-1Б».

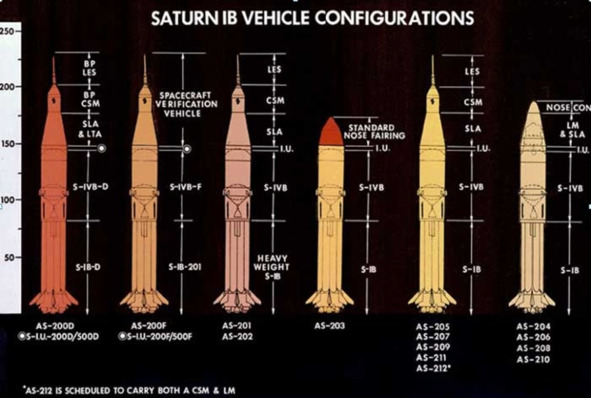

Важно понимать следующее: ракетный блок S-IVB является третьей ступенью самой главной ракеты всей программы – «Сатурн-5», а водородный ЖРД J-2 – двигателями второй и третьей ступени «Сатурн-5». Одним словом, ракетный двигатель J-2 – это краеугольный камень всей лунной темы. Уберешь его, и вся лунная пирамида развалится. Премьера «Сатурн-1Б» состоялась 26 февраля 1966 г. Опять суборбитальный полет! Поднявшись на высоту 488 км, сей объект приземлился в Атлантике. На сайте НАСА пишут, что целью миссии AS-201 было испытание прототипа корабля «Apollo» и проверка его спускаемого аппарата на управляемый вход в атмосферу. Технические писатели НАСА пишут, что полет был в целом удачным. Хотя не обошлось и без «досадных мелочей». Корабль «Аполлон» при спуске на Землю потерял управление по крену, вошел в режим неуправляемой закрутки и с дикими перегрузками в несколько десятков единиц G плюхнулся в океан. На фотографиях, расположенных внизу изображен с разных направлений съемки первый запуск РН «Сатурн-1Б», который состоялся 26.02.1966 года.

Зато второй полет ракеты «Сатурн-1Б», который состоялся 5 июля 1966 г., был орбитальным! Американцы пишут, что целью миссии AS-203 было изучение «поведение жидкого водорода в невесомости». И не смотря на все небольшие трудности, все было как обычно, полет прошел успешно. Ежегодник Большой Советской Энциклопедии (БСЭ) (3) за 1967 г. описывает результаты так: «Последняя ступень (ракета S-4B) экспериментальной ракеты-носителя «Сатурн-1Б» SA-203 выведена на орбиту с не полностью израсходованным топливом. Основные задачи запуска – изучение поведения жидкого водорода в состоянии невесомости, испытание системы, обеспечивающей повторное включение основного двигателя ступени.

После проведения запланированных экспериментов в системе отвода паров водорода из бака были закрыты клапаны, и в результате повышения давления ступень взорвалась на седьмом витке». При этом ступень SA-203 разлетелась на 37 фрагментов! (2) Можно поздравить НАСА с успешным выполнением программы полета. Все было почти, как пелось в известной песне, «хорошо», «за исключением пустяка»…. «сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда пылало все поместье… А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!». Ниже На фото слева: ступень серии S-IVB. Та самая, которая взорвалась. На фото справа: ступень серии S-IV. Она тоже хорошо взрывается.

После чего третий полет в этом году 25 августа 1966 г. был опять суборбитальным, зато дальность была впечатляющей – выловили объект уже в Тихом океане. В одном из источников информации об этом полете сухо указано, что, мол, разделение прошло отлично, не смотря на «незначительные» проблемы с клапанами в системе охлаждения ЖРД J-2. И даже с совсем незначительными колебаниями верхней ступени, которую с трудом вернули под контроль! Отчего она, видимо, и угодила в Тихий океан, вместо того, чтобы оказаться на орбите. Спуск капсулы в атмосфере был «более крутой, чем рассчитывали», согласно (5), поиски упавшей капсулы велись около девяти часов. Так что испытание комплекса РН «Сатурн-1Б» – КА «Аполлон» прошли «успешно»! Смех здесь не уместен. Можно только добавить для полноты впечатлений – при стендовых испытаниях второй ступени ракеты «Сатурн-5» (тип S-II) на 350-секундный интервал работы 25 мая 1966 года пламя вспыхнуло в двух местах, и тест пришлось прервать. Через три дня при снятии этой же ступени S-II со стенда ее водородный бак неожиданно взорвался, при этом ранения получили пять рабочих. Стенд был серьезно поврежден (6).

Далее – 20 января 1967 года при наземных испытаниях взорвалась ступень S-IVB-503, которую готовили в качестве третьей ступени для ракеты «Сатурн-5» серийный номер №503 для легендарного полета корабля «Аполлон-8». Позднее я расскажу, как в 1968 году последовательно отказали в полете водородные двигатели ступеней S-II-502 и S-IVB-502. Для тех читателей, кто не понял, при чем тут серийный номер, объясняю: первая полетевшая ракета «Сатурн-5» имела номер №501 (Аполлон-4), вторая – №502 (Аполлон-6), ну а третья – №503 (Аполлон-8).

Я не зря указываю нумерацию изделий: брак и аварии происходили на изделиях с номерами, которые шли фактически подряд. Именно «Аполлон-8» впервые облетел Луну с экипажем на борту. Вот как раз на этой взорвавшейся ступени они и должны были бы лететь. Только вот вопрос – куда!? Ну и в довершение то, что знают все: 27 января 1967 года сгорели три астронавта в корабле Аполлон-1 при наземной тренировке всего за несколько недель до их старта на орбиту Земли!

После чего комиссия по расследованию инцидентов пришла к выводу: пилотируемые полеты на такой технике накрылись медным тазом на ближайшее, неопределенное время. И это все, что было сделано до ноября 1967 г. в плане летных испытаний лунной ракеты «Сатурн-5». Впереди успешный пуск 9 ноября 1967 г. всего ракетного комплекса «Сатурн-5». Все компоненты, особенно по части водородных двигателей, были уже «успешно» испытаны, с погружением в воды мировых океанов. Если верить хронике НАСА, работа водородных двигателей сопровождались невидимым водородным пламенем.

Ссылки. Использованная литература:

1.Mark Wade http://www.astronautix.com

2.«Космонавтика», Гл. редактор В. П. Глушко.

Изд. «Сов. Энциклопедия» М. 1970 г.

3. БСЭ ежегодник 1967 г.

http://epizodsspace.narod.ru/bibl/ejeg/1967/67.html

4.Использованы иллюстрации НАСА http://history.nasa.gov/

5.http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/ch8-2.html

6.http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/ch8-3.html

ГЛАВА 2. «КРАЖА»

В первой главе мы узнали массу интересного. Например, об увлекательных полетах в океан, о воде вместо топлива в водородных баках. Мы узнали, что единственный орбитальный полет ракеты «Сатурн-1Б», в котором должны были пройти летные испытания водородных двигателей марки J-2 тягой 104 тс, завершился расщеплением объекта на 37 частей вследствие взрыва водородного бака и поглощением его атмосферой за 5 часов (2). Специально для скептиков предлагаю изучить судьбу объекта «1966 59А» или Аполлон-2. К тому же взорвалась в январе 1967 года, при наземных испытаниях, аналогичная водородная ступень, которую готовили к полету «Аполлон-8» вокруг Луны. А через неделю сгорели астронавты в макете «Аполлона». Как там говорил киногерой Семен Семенович Горбунков: «На его месте должен был быть я!»

Впрочем, Вернер фон Брауна однажды сказал Нейлу Армстронгу: «С точки зрения статистики у меня очень плохие перспективы (это он по поводу своей болезни перед смертью) …но вы же знаете, насколько обманчива, может быть статистика. Я должен был после всего происшедшего сидеть в тюрьме, а Вы должны были погибнуть в космосе…» Ну а теперь перейдем к самому вкусному – летно-конструкторским испытаниям РН Сатурн-5. Рассмотрим подробно первые три полета – «Аполлон-4», «Аполлон-6», «Аполлон-8». И о том, как они чуть было не улетели к Юпитеру. Для того, чтобы понимать все дальнейшее, нам нужно знать формулу Циолковского:

ΔV=Iуд×Ln (M1/M2);

где ΔV—приращение скорости идеальной ракеты без потерь,

Iуд – удельный импульс двигателя,

M1/M2 – отношение масс в начале работы двигателя и в конце.

Если учесть, что M1-M2=МТ, т.е. разница масс равна весу отработанного топлива, то формулу перепишем следующим образом: ΔV=Iуд×Ln (1+MТ/M2); Итак, первый испытательный полет РН Сатурн-5 совершила 9 ноября 1967 года. На фото, внизу снимки старта ракеты, выполненные с разных направлений съемки: «Saturn-1Б» – COSPAR 1966—059. Этот полет имеет обозначение AS-501 или Аполлон-4: «Аполлон-4» – испытательный беспилотный запуск ракеты «Сатурн-5» с космическим кораблём серии «Аполлон» и макетом лунного модуля в качестве полезной нагрузки. В рамках проекта были осуществлены первые лётные испытания крупнейшей ракеты-носителя «Сатурн-5» и её ступеней S-IC и S-II, первый запуск с комплекса 39А».

Далее я буду в основном оперировать источником (3). Это комплексный отчет Академии наук СССР и Комитета по науке и технике при СМ СССР. Там стоят подписи: одного академика, одного доктора, и 17 кандидатов наук. Вот их именами я и буду прикрываться. И еще (7) – это официальная версия полета от НАСА. Смысл полета заключался в следующем: Первые две ступени РН Сатурн-5 №501 выводят комплекс в составе ступень №3 (S-IVB) – орбитальный корабль (Аполлон-4) в суборбитальный полет. Затем, самое захватывающее, «при первом включении ДУ должен произойти разгон на опорную орбиту ИСЗ. После этого повторным запуском ДУ (уже в невесомости) корабль должен получить остальной импульс для выхода на высокоэллиптическую орбиту, имитирующую облет Луны». Официальный отчет НАСА: «Saturn 5» SA-501 «launch vehicle flight evaluation report» (Отчет об оценке полета ракеты-носителя Saturn 5 SA-501). Источник (1) уверяет, что масса полезной нагрузки «payload» была «Apollo» CSM 017 / LTA-10R / S-IVB-501. Mass: 36,656 kg» Хотя источник (3) говорит, что запускался только беспилотный орбитальный корабль «Аполлон-4», вес которого при отправке к Луне вирируется от 28,3 т до 30,5 т, зачем-то по версии НАСА туда якобы накидали балласт весом примерно 8 т. Видимо, так легче преодолевать притяжение Земли. Далее, фотографии пуска РН «Сатурн-5» (Аполлон-4) 09.11.1967 г.

На опорной орбите ИСЗ был повторно запущен двигатель J-2 на 333 сек, что вывело корабль на высокоэллиптическую орбиту с апогеем 17400 км. Ну и что спросите вы? О да! Тут есть о чем подумать, ведь это фактически полный штатный импульс ДУ для отправки более тяжелого корабля весом 45 т. к Луне. Скажем, для корабля «Аполлон-11» понадобилось включение ДУ на 346,8 сек., чтобы полететь на Луну. В полете «Аполлон-12» двигатель включали примерно на 341 сек. Первому облетевшему Луну кораблю «Аполлон-8» потребовалось и того меньше, импульс длился 317,7 сек. Интересно, а почему апогей вырос только до смехотворных 17400 км? Где облет Луны? Зачем так дешево морочить голову? Ведь для достижения указанных 17400 км с низкой круговой орбиты нужно приложить импульс всего ~2000 м/с. В то время как для облета Луны нужно в полтора раза больше, т.е. ~3000 м/с. На рисунке, внизу: номенклатура ракет «Сатурн-5». На схеме указаны места расположения баков с жидким кислородом, с горючим и с жидким водородом. На поверхности 1 ступени поэтому проявляется обледенение.

Зная из (7), что масса комплекса перед повторным включением ЖРД на орбите =124,24 т. Масса в конце работы ЖРД =54,02 т. Кроме того, удельный импульс ЖРД J-2 при соотношении компонентов второго включения 4,5:1 равен 4227 м/с. Проверим эти данные через формулу Циолковского. Приращение скорости составит ΔV=4227 м/с×Ln (124,24/54,02) =3520 м/с. Это просто праздник какой-то! Оказывается, если все было так, как описано в отчетах НАСА, то «Аполлон-4» должен был улететь навсегда от Земли по параболической траектории в глубины вселенной! С такой скоростью «Аполлон-4» должен был не то, что на 17400 км подняться. Ракета должна была улететь на выбор к Венере и Марсу, а если без балласта, то к Юпитеру. Почему «Аполлон-4» не улетел к Марсу? Скорее всего, дело было проще, разгон был произведен собственным двигателем «Аполлона-4», а повторного включения последней ступени (S-IVB) просто не произошло. Иначе этот нонсенс я объяснить не берусь. Скажу больше, именно так произошло в полете «Аполлон-6» со схожей программой полета. Там собственными силами корабля удалось даже достичь апогея 22235 км. Все другие версии выглядят одна комичнее другой. Один из «защитников» НАСА объявил мне, что энергия импульса ДУ ушла на изменение плоскости орбиты ИСЗ (!) либо импульс специально прикладывали не тангенциально. Спрашивал его: Зачем? Внятного ответа я не услышал.

Подытожим – первая попытка испытательного облета Луны провалилась. Хотя американцы до сих пор делают умное лицо, говоря, что и не больно хотелось. Перейдем ко второму полету «Сатурн-5» с «Аполлон-6» на борту, состоявшемуся 4 апреля 1968 года. Это было единственный раз, когда мы можем реально судить о проблемах и трудностях этой ракеты. В начале, на 409 секунде отключается ЖРД J-2 №2 второй ступени, через 1,3 секунды пришлось отключить рядом ЖРД J-2 №3. В итоге ракета еле ковыляла на трех двигателях из пяти. Но на этом приключения не кончились. В полете планировалось «в дальнейшем перевести S-IVB на орбиту с апогеем 517 000 км» (3). Т.е. это была имитация облета Луны командным блоком корабля Аполлон. Однако (3): «Вторично запустить ЖРД J-2 не удалось, и после подтверждения данных о неисправности двигательной установки основной блок был отделен от ступени S-IVB»

В итоге корабль за счет собственного двигателя поднял апогей орбиты до 22235 км. Об этом пишется вполне открыто, так что в предыдущем полете ситуация была точно такая же. И еще цитата (3): «Третья ступень с ЛО осталась на начальной орбите. По расчетам, она должна была прекратить существование примерно через месяц, но неожиданно разрушилась 7 апреля». Не могу удержаться от желания дать резюме из книги «Пилотируемые полеты на луну, конструкция и характеристики Saturn-V Apollo» М., 1973 г. Серия «Ракетостроение», т. 3 (3): «Несмотря на то, что ни одна из трех основных задач полета „Apollo-6“ не была выполнена (ракета-носитель не выдержала проверки готовности к пилотируемым полетам, не удалось проверить качество радиосвязи с S-IVB на расстоянии 500000 км, скорость входа в атмосферу командного отсека была меньше скорости входа при возвращении с Луны), руководство Центра пилотируемых полетов NASA считало полет „Apollo-6“ успешным». На снимках ниже: первые секунды полета «Аполлон-6».

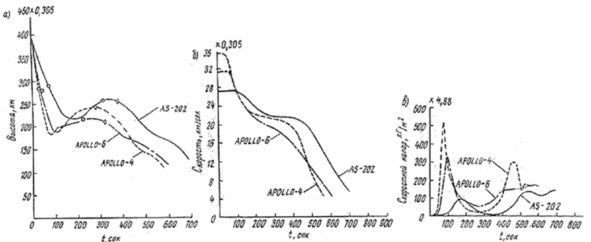

Кроме того НАСА сообщило следующее: «На снимках, произведенных бортовыми кинокамерами, было обнаружено частичное разрушение переходника, защищающего лунный корабль, но при этом макет лунного корабля поврежден не был. Считается, что разрушение явилось следствием продольно-поперечных колебаний ракеты-носителя». И там же (3): «Анализ результатов полета показал, что причиной отказов в полете „Apollo-6“ были продольные колебания ракеты большой амплитуды, вызванные совпадением частоты колебаний топлива в топливных магистралях и собственных колебаний корпуса ступени S-IC». Частичное разрушение конструкций Сатурн-5 говорит, что полет был на грани тотального развала носителя в воздухе, а совпадение частот, серьезными конструктивными просчетами. К сожалению, про полеты «Аполлон-4» и «Аполлон-6» в архивах НАСА очень мало фотографий. Итак, что мы имеем: два пуска Сатурн-5 с задачей имитации облета Луны и проверкой всех систем на возможность функционировать на большем от Земли расстоянии (500000 км). Оба с блеском провалены. Они успешны только в том смысле, что не взорвались на активном участке. Внизу представлены графики изменения параметров траектории входа в атмосферу КМ AS-202, «Apollo-4» и «Apollo-6»: а-изменение высоты по времени; б-изменение скорости по времени; в-изменение скоростного напора по времени.

А где же «кража»? Сейчас расскажу и про кражу. Третий полет РН Сатурн-5 был уже с людьми на борту и вошел он в историю как первый в мире пилотируемый облет Луны. Запуск состоялся 21 декабря 1968 года. Что имел фон Браун на декабрь 1968 года? Фактически ничего: два испытательных пуска РН Сатурн-5, в обоих случаях последняя ступень разгоняться к Луне не захотела. Не было никаких данных о том, как поведет себя «Аполлон», удалившись на 330000 км, и выживут ли астронавты. Еще он имел три трупа в январе 1967 года при наземных тестах командного модуля Аполлона. Ну и пару взорванных водородных блоков S-IVB. Что он решил? Он поступил гениально – запустить сразу людей и сразу к Луне. Цитата из источника (3): «Программой дальнейших космически летных испытаний предусматривалось проведение запуска ракеты-носителя „Saturn V“ и корабля „Apollo“ в полной компоновке с лунным кораблем, но без пилотов и запуск ракетой-носителем „Saturn IB“ одного лунного корабля без пилотов с целью доводки двигательных установок. Но из-за ограничений ассигнований NASA по предложению Вернера фон Брауна было решено отказаться от дальнейших беспилотных полетов и перейти к пилотируемым полетам». На той самой ракете №503, последняя ступень от которой разлетелась в щепки при наземном тесте в 1967 году.

Ничего страшного! Ступень заменили, поставили новую ступень, лучше старой. В это время группа советских космонавтов обратилась с письмом в Политбюро с просьбой очередной полет КК «Зонд» 8.12.1968 г. сделать пилотируемым. В СССР уже имели тогда одного покойника – Комарова, и Брежнев дал отказ. Может просто людей пожалел. Леонид Ильич был очень добрым и душевным человеком. В отличие от Брежнева, фон Браун был настоящим штурмбанфюрером СС, и людей видно ему было, не жаль, благо, про концлагеря он знал не понаслышке. Этот военный преступник использовал труд заключенных концлагеря Бухенвальд, и пользовался особым покровительством Гимлера. В фильме американского журналиста Арона Ранена «Мы там были?» бывший узник концлагеря рассказал, что видел фон Брауна постоянно в компании с Гимлером. Этот человек обосновано считает, что Вернер фон Браун был причастен к массовому уничтожению евреев.