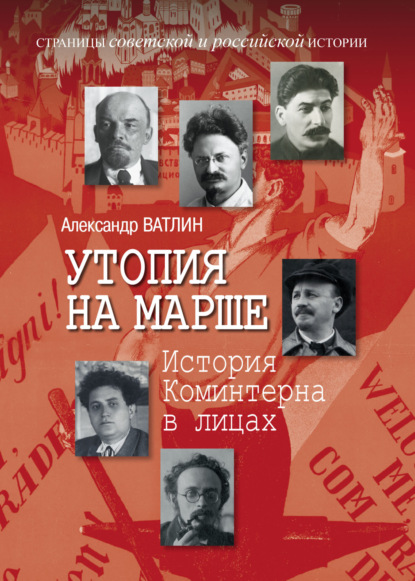

Полная версия:

Утопия на марше. История Коминтерна в лицах

При цитировании архивных документов по умолчанию расшифровываются сокращения, исправляются опечатки, грамматические и стилистические ошибки. При написании «Политбюро» для более легкого восприятия текста опускается «ЦК РКП(б) – ВКП(б)». Названия руководящих органов других партий приводятся первый раз полностью (некоторые из компартий также возглавлялись Политбюро и Центральными комитетами), далее – согласно принятым аббревиатурам. В тексте много кавычек, т. к. наряду с цитатами, которые снабжаются отсылкой к источнику, автором берутся в кавычки слова и устойчивые выражения, имеющие непривычный для современного читателя смысл, вложенный в них либо догмами официальной идеологии, либо логикой внутрипартийной борьбы. Когда-то они находились на слуху у миллионов людей и обходились без «закавычивания», будь то «солдаты мировой революции» или «герои германского Октября», «русская делегация» или «объединенная оппозиция». Но эти времена ушли в прошлое.

Замена «уклонов», «шатаний», «ренегатства» или «капитулянтства» словами, более понятными нам и любезными нашему слуху, придаст книге в большей степени академический характер, но лишит аромата той эпохи, которым дышали ее герои. В ней появлялись не только новые термины и словосочетания, значение которых колебалось вместе с «генеральной линией партии». Даже простые сокращения придавали словам особый смысл. Все вместе это и составляло тот самый коминтерновский «новояз», на который обратил внимание Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе «1984»: «Слова „Коммунистический Интернационал“ приводят на ум сложную картину: всемирное братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская Коммуна. Слово же „Коминтерн“ напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жесткой системе доктрин. Оно относится к предмету, столь же ограниченному в своем назначении, как стол или стул»[36].

Внимательный читатель заметит, что автор книги пишет о левых деятелях или течениях в коммунистическом движении без кавычек, а о «правых» – в кавычках. Этот факт также требует объяснения. Хотя Председатель Исполкома Коминтерна и говорил о том, что «левее коммунизма ничего быть не может»[37], именно «левизна» (возьмем вслед за Лениным это слово в кавычки) являлась родимым пятном коммунистического движения, в то время как понятие «правые» употреблялось как политический ярлык, клеймивший тех коммунистов, которые еще не освободились от «проклятого наследия» Второго Интернационала. К середине 1920-х годов этот ярлык несколько выйдет из употребления, но вернется в лексикон Коминтерна после того, как «правый уклон» будет замечен и начнет искореняться в самой партии большевиков.

Завершая разговор о коминтерновском языке, следует отметить, что на протяжении первого десятилетия работы международной организации коммунистов немецкий язык доминировал в ее официальных документах. Лидеры партии большевиков, принимавшие постоянное участие в ее работе, прекрасно им владели – многие освоили его за годы вынужденной эмиграции в дореволюционную эпоху. В штате ИККИ состояло немалое число переводчиков, присланных компартиями из своих стран. Материалы конгрессов и пленумов Коминтерна издавались на многих языках мира, включая и русский, воззвания и резолюции его руководящих органов печатались в «Правде». Иначе обстоит дело с перепиской «отцов-основателей», посвященной тем или иным сюжетам международной деятельности коммунистов. Значительная часть ее велась на немецком языке и переводилась на русский самим автором книги, который принимает на себя ответственность за все шероховатости, стилистические погрешности и возможные неточности в сделанных переводах.

Часть 1

Ленин. Первый из демиургов

1.1. Против течения – из эмиграции в Петроград

Биографию Ленина не нужно представлять ни отечественному, ни зарубежному читателю. Его имя неотделимо как от теории российского большевизма, так и истории советского государства. Не менее прочно оно связано с первыми шагами движения левых радикалов, которое получило свое организационное воплощение в Коммунистическом Интернационале. Начнем с анализа доктринальных основ «мирового большевизма», о котором Ленин заговорил еще до основания Коминтерна.

С началом Первой мировой войны социалистические партии Европы, объединенные во Втором Интернационале, раскололись по национальному признаку, поддержав собственные правительства. Громкие слова предвоенных конгрессов о том, что международный рабочий класс ответит на военную угрозу всеобщей забастовкой и поставит вопрос о превращении империалистической войны в гражданскую, т. е. начнет борьбу за завоевание власти, так и остались пустыми обещаниями. Лишь немногие представители левого крыла Интернационала, куда входили и российские социал-демократы, в августовские дни 1914 года сохранили верность ортодоксальному марксизму. Для этаблированных партий своих стран они представлялись чужеродным элементом, в условиях авторитарных режимов им доставалась львиная доля полицейских репрессий.

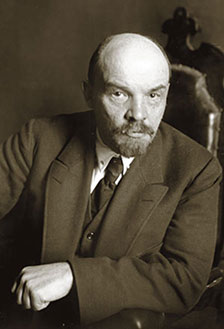

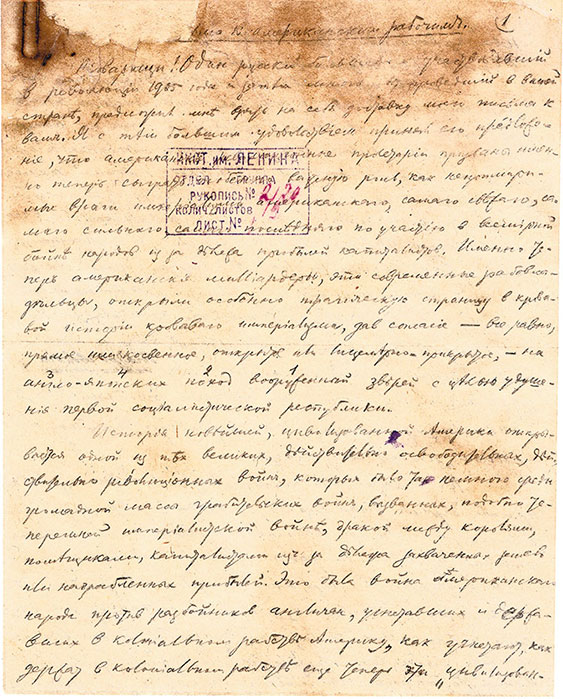

Владимир Ильич Ленин

Март 1919

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 107. Л. 1]

Ленин и его соратники прошли тяжелую школу внутрипартийной борьбы и личных конфликтов, фракция большевиков к началу мировой войны превратилась в самостоятельную организацию, хотя формально оставалась в рядах Российской социал-демократической рабочей партии. Было бы упрощением считать, что в основе раскола РСДРП лежали амбиции ее вождей, хотя и этот фактор не следует сбрасывать со счетов. Ленина отличала фанатическая приверженность ключевым положениям марксистской теории, он воспринимал ее как монолитное здание, из которого нельзя вытащить ни единого кирпичика. Следствием этого была его непримиримая борьба с любыми новациями теоретического плана в международном социалистическом движении, которые он трактовал как «оппортунизм», являвшийся в конечном счете следствием подкупа вождей социал-демократии со стороны буржуазии и правящих кругов своих стран.

Расценив поддержку ведущими партиями Интернационала военных программ своих правительств как предательство коренных интересов рабочего класса, Ленин уже в августе 1914 года призвал к созданию новой международной организации, в которую будут допущены только подлинные социалисты, не запятнавшие себя сотрудничеством с классовым врагом. «Измена социализму большинства вождей II (1889–1914) Интернационала означает идейно-политический крах этого Интернационала. Основной причиной этого краха является фактическое преобладание в нем мелкобуржуазного оппортунизма, на буржуазность коего и опасность давно указывали лучшие представители революционного пролетариата всех стран… Задачей будущего Интернационала должно быть бесповоротное и решительное избавление от этого буржуазного течения в социализме»[38].

За словами немедленно последовали дела. Находясь в швейцарской эмиграции, лидеры большевистского крыла РСДРП установили связи с зарубежными единомышленниками (многим из них также пришлось покинуть свою родину) и сформировали вместе с ними Циммервальдское движение, которое осталось на платформе пролетарского интернационализма, сохранив лозунг революционного выхода из империалистической войны. То, что в манифестах довоенных конгрессов формулировалось достаточно абстрактно, Лениным было сказано вполне определенно и даже грозно: «Долой поповски сентиментальные и глупенькие воздыхания о „мире во что бы то ни стало“! Поднимем знамя гражданской войны! Империализм поставил на карту судьбу европейской культуры: за данной войной, если не будет ряда успешных революций, последуют вскоре другие войны»[39].

Ленин угадал главное: то, что европейский характер войны и примерное равенство сил двух противостоящих коалиций сделают ее чрезвычайно затяжной и кровопролитной. То, что на первых порах казалось причудой политических маргиналов, на третьем году боевых действий обрело притягательную силу для широких народных масс, облаченных в солдатские шинели. В странах Антанты и Четверного союза создавались левые социалистические партии, которые начертали на своих знаменах пацифистские лозунги, осторожно говоря и о возможности революционного выхода из войны.

И здесь Ленин вновь поставил чистоту принципов выше организационного единства. В Швейцарии появилась Циммервальдская левая, сторонники умеренного пацифизма в рядах рабочего движения, называвшие себя центристами, получили уничижительную кличку «соглашателей». В отличие от своих соседей справа большевики вместе со своими зарубежными единомышленниками напрочь отвергали мысль о возможности завершения войны без пролетарской революции в передовых странах Европы.

Ленин раздувал инстинкты насилия, высвобожденные ожесточением мировой войны, обращаясь к абстрактному рабочему со следующими словами: «…тебе дали в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку, – бери эти орудия смерти и разрушения, не слушай сентиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса, и, если в массах нарастает злоба и отчаяние, если налицо революционная ситуация, готовься создать новые организации и пустить в ход столь полезные орудия смерти и разрушения против своего правительства и своей буржуазии»[40].

Эпоха революций началась еще до завершения Первой мировой войны. Она открылась свержением самодержавия и вернула лидеров большевизма не только на родину, но и на авансцену истории, переведя сформулированные в швейцарской эмиграции лозунги в плоскость практических задач. Уже в «Апрельских тезисах» Ленин потребовал от партии взять на себя «инициативу создания революционного Интернационала, Интернационала против социал-шовинистов и центра»[41].

Летом – осенью 1917 года тезис о том, что «нарастание всемирной революции неоспоримо» и российскому пролетариату нужно сделать лишь решающее усилие для того, чтобы зажечь революционный пожар в Европе, присутствует едва ли не в каждой из ленинских работ. Его оппоненты, в том числе и в рядах его собственной партии, справедливо указывали на то, что отдельные примеры братаний на фронте, забастовок и правительственных кризисов в воюющих странах еще не гарантируют превращения империалистической войны в гражданскую.

Ленин продолжал свято верить в то, что рабочие Европы не останутся равнодушными к судьбе своих российских товарищей. «Мы верим в революцию на Западе. Мы знаем, что она неизбежна, но, конечно, нельзя по заказу ее создать… Декретировать революцию мы не можем, но способствовать ей можем и мы. Мы поведем в окопах организованное братание, поможем народам Запада начать непобедимую социалистическую революцию»[42]. Близко общавшийся с ним польско-германский социалист Карл Радек подчеркивал, что сразу по приезде в Россию Ленин начал форсировать «создание международной организации революционеров, подготовку вооруженного восстания», что продолжалось вплоть до советско-польской войны 1920 года[43].

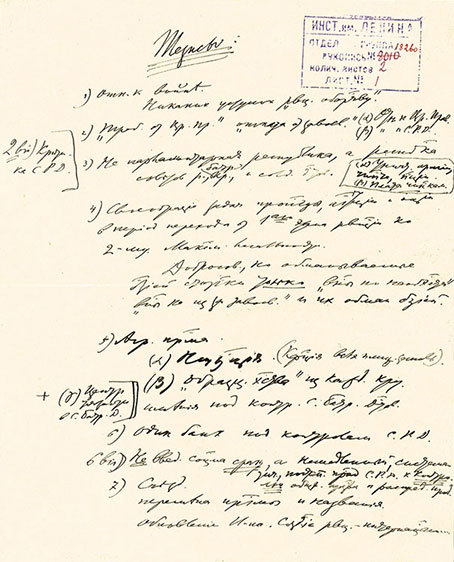

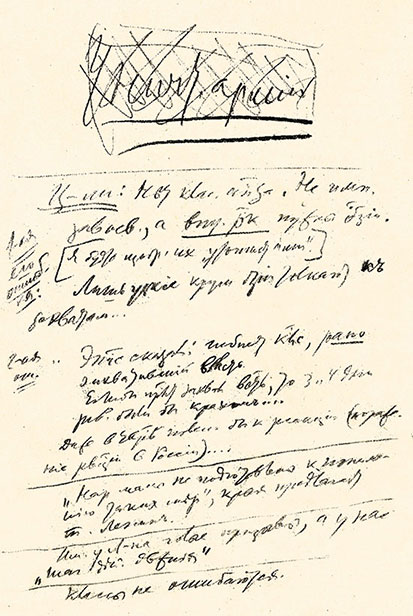

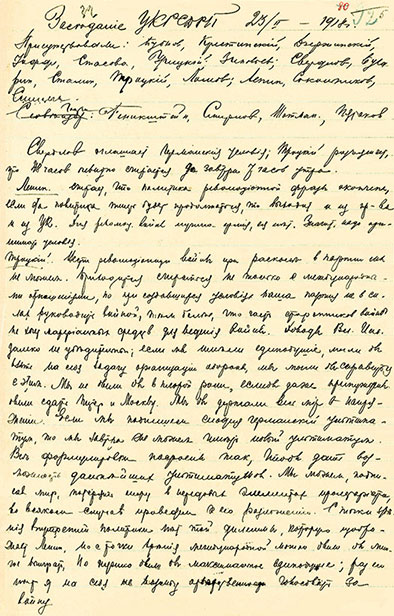

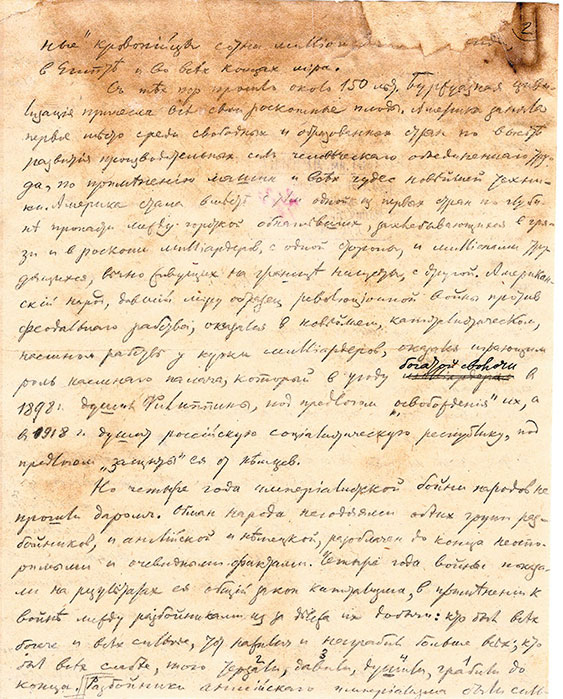

Первоначальный набросок «Апрельских тезисов», написанный В.И. Лениным в поезде по пути в Петроград

3(16) апреля 1917

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4535. Л. 1–2]

После недолгой демократической интерлюдии большевикам удалось взять в свои руки судьбу Российской империи. Их тактика решающего штурма оказалась более успешной, нежели парламентская стратегия их вчерашних европейских соратников и покровителей. Ученики вскоре почувствовали себя учителями, Россия из окраины цивилизованного мира превратилась в полигон невиданного социального эксперимента. Лозунг «Сделаем, как в России» получил огромную притягательную силу среди трудящихся стран Европы, смертельно измученных тяготами мировой войны. Отныне именно этот пример превращался в главный фактор консолидации революционного крыла международного рабочего движения.

1.2. От Бреста до Берлина

Большевики в полной мере использовали «всемирный масштаб» для легитимации собственного захвата власти. Они неустанно агитировали российских рабочих и крестьян принять на себя мессианскую роль спасения Европы от ужасов войны, продолжавшейся вот уже четвертый год. В резолюции, принятой Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 25 октября 1917 года, выражалась уверенность в том, что «пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы».

Пропаганда интернациональной солидарности трудящихся находила позитивный отклик среди солдат по обе стороны от линии фронта, которые подтверждали ее действенность своими братаниями. Стремясь поскорее приблизить завершение войны, они зачастую выдавали желаемое за действительное. Так, группа немецких военнопленных социал-демократов в Москве подписала 25 декабря 1917 года воззвание к немецким солдатам, находящимся на Восточном фронте, как «члены третьего Интернационала»[44].

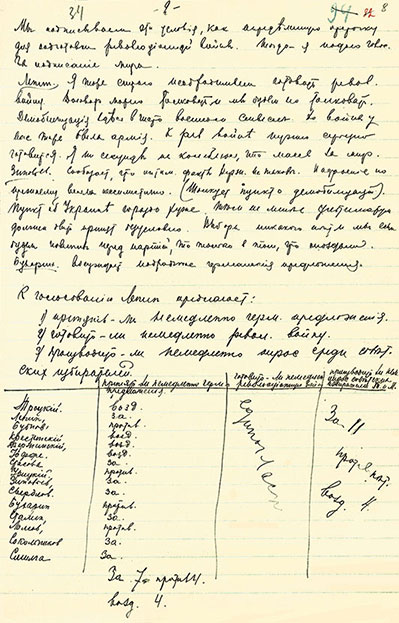

Протокол заседания ЦК РСДРП(б) с результатами голосования по вопросу о заключении мира с Германией

23 февраля 1918

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 412. Л. 5–8]

В начале 1918 года Ленин посчитал, что его партия уже достаточно укрепилась у власти для того, чтобы обратиться к международно-революционной деятельности. Американский корреспондент А.Р. Вильямс, летом 1917 года прибывший в Россию и попавший под влияние большевистских идей, писал в своих мемуарах: январские митинги и собрания, в которых он сам принимал участие вместе с Лениным, были «прелюдией к Третьему Интернационалу, который не состоялся из-за Брест-Литовска и интервенции»[45]. Советская пресса давала совершенно фантастические материалы о том, что даже на далеких окраинах Европы трудящиеся приветствуют диктатуру большевиков. Так, «Известия» 3 мая 1918 года поместили заметку об открытии «Российского революционного консульства в Шотландии, во главе которого стоит известный коммунист, вождь британского пролетариата Джон Маклин», и о том, что данное событие сопровождалось митингом с участием 600–700 тысяч местных рабочих.

Из-за разрыва брестских переговоров по вине «левых коммунистов» идеи агитационного наступления в Европе были отодвинуты на второй план – новой российской власти пришлось срочно организовывать оборону Петрограда от наступавших германских войск. Еще летом 1917 года Ленин давал обещание ни при каких условиях не идти на сепаратный мир с Германией – «только соединившись, рабочие и крестьяне всего мира могут прикончить войну. Вот почему мы, большевики, против сепаратного мира, т. е. против мира только России с Германией. Сепаратный мир – глупость, потому что он не разрешит коренного вопроса, вопроса о борьбе с капиталистами и помещиками»[46].

Полгода спустя, став главой советского государства, именно Ленин выступил за скорейшее заключение такого мира, чтобы любой ценой спасти завоеванную власть. Внутрипартийный конфликт по этому вопросу стал тем горном, где революционные надежды переплавлялись в политический реализм. Фракция «левых коммунистов», которая на первых порах всерьез могла рассчитывать на большинство в партии, была просто шокирована столь резким поворотом вождя, считая это предательством принципов пролетарского интернационализма. Ленин в ходе дискуссий также глядел горькой правде в глаза, утверждая, что, подписывая мир с Германией, «мы делаем поворот направо, который ведет через весьма грязный хлев, но мы должны его сделать»[47].

Ленину приходилось не только громить левых оппонентов, делавших ставку на революционное наступление любой ценой, но и успокаивать членов ЦК, которые шли вместе с ним, но остановились в нерешительности перед воротами «грязного хлева». Одним из них был будущий Председатель Коминтерна Г.Е. Зиновьев, предпочитавший говорить о «тяжелой хирургической операции», которая ослабит революционное движение на Западе и усилит позиции германской военщины[48]. Лидер РКП(б) отреагировал достаточно жестко, увидев в такой позиции скрытую поддержку линии Троцкого: «Если мы верим в то, что германское движение может развиваться немедленно в случае перерыва мирных переговоров, то мы должны пожертвовать собою, ибо германская революция по силе будет гораздо выше нашей. Но суть в том, что там движение еще не началось, а у нас оно уже имеет новорожденного и громко кричащего ребенка, и если мы в настоящий момент не скажем ясно, что мы согласны на мир, то мы погибнем»[49].

Позже Зиновьев назвал причины колебаний – своих собственных и ленинских: «Если говорить ретроспективно, то ясно, что надо было заключать мир в ноябре… Конечно, стачки в Вене и Берлине нас слишком очаровали, и мы упустили момент»[50]. Речь шла о январских стачках рабочих оборонной промышленности в столицах Германии и Австро-Венгрии, в которых Москва увидела зарницы первого приступа европейской революции пролетариата. В острой борьбе Ленину в конечном счете удалось склонить на свою сторону большинство членов ЦК партии. 3 марта 1918 года «похабный» Брестский мир был подписан.

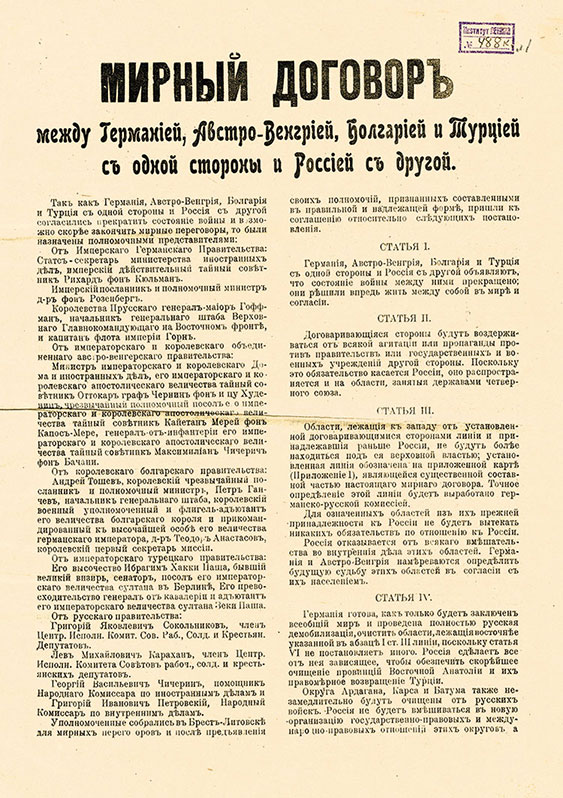

Первая страница официальной публикации Брестского мира

3 марта 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5424. Л. 1–9 об.]

Роза Люксембург

1910-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 476]

Надежды германских левых социалистов, объединившихся в группу «Спартак», на то, что Советская Россия ни при каких условиях не подпишет сепаратного мира с германской военщиной[51], сменились жестоким разочарованием. Как оказалось, большевики поставили государственные интересы выше своих интернациональных обязанностей, ибо заключенный мир означал затягивание мировой бойни и новые тысячи жертв на Западном фронте. Между Лениным и Розой Люксембург, чьи отношения не раз омрачались идеологическими конфликтами, пробежала еще одна трещина. Это скажется на отношении «спартаковцев» как к диктатуре большевиков, так и к образованию Коммунистического Интернационала.

Пойдя на заключение сепаратного мира, большевики не собирались отказываться от продвижения вперед дела мировой революции, в апреле 1918 года Ленин в ходе беседы с американским корреспондентом сказал, что кайзер Вильгельм не протянет и одного года[52]. Тот факт, что подписание мира с Россией принесет с собой не стабилизацию ситуации на восточных рубежах, а новые угрозы для победителей, понимали и в Германии. Хотя в Бресте был согласован взаимный отказ от враждебной пропаганды, стороны имели все основания не доверять друг другу. Представитель Верховного главнокомандования генерал Э. Людендорф потребовал от внешнеполитического ведомства не допускать открытия советского представительства в Берлине, предлагая разместить его на оккупированной территории в Ковеле или Бресте. «Для максималистов важно одно: использовать здание посольства для своей пропаганды»[53].

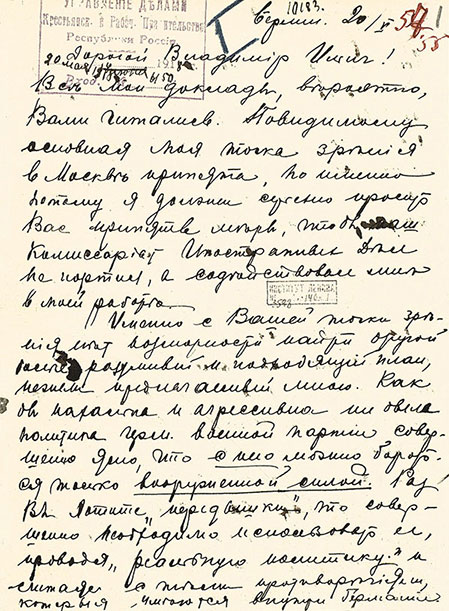

Письмо А.А. Иоффе В.И. Ленину о внутреннем положении в Германии

20 мая 1918

[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2134. Л. 1]

Однако в споре военных и дипломатов победила точка зрения последних: в конце апреля в Берлин приехал персонал советского полномочного представительства во главе с Адольфом Иоффе. Он сочетал в своей работе защиту государственных интересов России и помощь немецким левым социалистам, хотя и был невысокого мнения об их способности взять власть в такой стране, как Германия[54].

Из соображений конспирации прибывавшие из Москвы лидеры РКП(б) встречались со своими немецкими соратниками на частных квартирах и в различных советских учреждениях. Предметом обсуждения на этих консультациях являлись ближайшие перспективы развития внутриполитической ситуации в Германии, причем россияне неизменно выносили из этих встреч представления, что собеседники настроены слишком оптимистически.

Можно не сомневаться, что гости из Москвы транслировали мысли, изложенные Лениным в письме американским рабочим, написанном 20 августа 1918 года. Вождь большевиков процитировал слова Чернышевского о том, что «историческая деятельность – не тротуар Невского проспекта».

Применительно к мировой социалистической революции это означало, что она не могла идти «легко и гладко, чтобы сразу было соединенное действие пролетариев разных стран, чтобы была наперед дана гарантия от поражений, чтобы дорога революции была широка, свободна, пряма, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жертвы, „отсиживаться в осажденной крепости“ или пробираться по самым узким, непроходимым, извилистым и опасным горным тропинкам»[55]. В переводе с поэтического на политический язык это означало, что деятели будущей революции должны иметь в своем арсенале любые методы борьбы за власть, а не уповать на парламентскую трибуну.

Письмо В.И. Ленина к американским рабочим

20 августа 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6989. Л. 1–19]

Переход большевиков к репрессиям по отношению к своим вчерашним союзникам – партиям меньшевиков и эсеров – был также связан с различиями в трактовке мировой пролетарской революции и места России в ней. Запрещение вначале оппозиционной прессы, а затем и политической деятельности самих партий обернулось июльским мятежом левых эсеров, сигналом к которому стало убийство германского посла Мирбаха. В условиях жесткой диктатуры никаких других средств борьбы, кроме вооруженных выступлений, у противников большевиков не осталось. Таким образом, партия левых эсеров, до Брестского мира входившая в советскую коалицию, попыталась спровоцировать разрыв советско-германских отношений и не допустить расширения интервенции в страну армий стран Антанты.

Советская печать, перешедшая под полный контроль агитпропа РКП(б), высмеивала надежды левых эсеров на то, что Антанта сможет стать «национальным союзником» новой России. «Некоторые Иванушки-дурачки, в том числе и из рабочего класса, возмущаясь германскими грабежами и расстрелами, готовы броситься в объятья англо-французской шайки»[56]. Подобная сделка не спасла бы революцию, но посеяла бы раздор между рабочими России и стран Антанты, утверждали большевики. Их внешнеполитический курс в конце Первой мировой войны продолжал исходить из аксиомы близкого мирового переворота, в ходе которого в крупнейших передовых странах установится пролетарская власть.

Доклады Иоффе свидетельствовали скорее об обратном, подчеркивая неготовность немецких социалистов к борьбе за захват власти. В докладе Ленину от 5 сентября 1918 года он писал: «Вы напрасно думаете, что я жалею денег, я даю им, сколько нужно, и постоянно настаиваю, чтобы брали больше, но ничего не поделаешь, если все немцы так безнадежны: к нелегальной работе и в нашем смысле революционной они просто неспособны, ибо большей частью они политические обыватели, которые пристраиваются так, чтобы избавиться от военной службы, цепко держатся за это, а революцию делают только языком за кружкой пива»[57]. Использовав провокацию, германское правительство разорвало дипломатические отношения с Советской Россией в начале ноября, буквально за несколько дней до краха монархии Гогенцоллернов.

На протяжении 1918 года, когда ставка делалась на перерастание империалистической войны в пролетарскую революцию, вопрос о практических шагах по созданию нового Интернационала Лениным не поднимался. Такая организация должна была возникнуть не до, а после победы пролетариата в большинстве стран Европы. До этого момента вождь РКП(б) полагал достаточным уже то, что «пример социалистической Советской республики в России будет стоять живым образцом перед народами всех стран, и пропагандистское, революционизирующее действие этого образца будет гигантским»[58].

1.3. Конец отступления

В подмосковном имении Горки, куда он прибыл 25 сентября 1918 года ввиду ухудшения здоровья[59], Ленин получил возможность личной «передышки», что дало ему время осмыслить события первого года партийной диктатуры. Отсутствие отработанного механизма принятия оперативных решений и скорейшего доведения их «на места», печальный опыт дискуссии вокруг Брестского мира, которая едва не стоила Ленину дела его жизни, показали, насколько неэффективным оказалось простое перенесение приемов внутрипартийной борьбы в государственную практику.

К осени 1918 года лидеру РКП(б) удалось выстроить работоспособную вертикаль власти. Именно к нему сходились все информационные каналы, именно он санкционировал любое важное решение. Его временный отход от дел, связанный с покушением Фанни Каплан, показал очевидные минусы подобной системы. В отсутствие вождя исчезла выстроенная им система сдержек и противовесов, тут же дали знать о себе личные амбиции его ближайших соратников.