Полная версия:

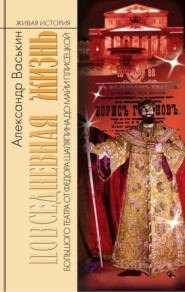

Большой театр от Федора Шаляпина до Майи Плисецкой

Давно Дворец съездов не видел подобного успеха, которому мог позавидовать даже дорогой Никита Сергеевич, культ которого к исходу его правления успел заметно укрепиться (Хрущёв работал в оригинальном жанре – театре одного актера, был автором прелестных скетчей и афоризмов про мать Кузьмы и других его близких родственников. Скандирования и крики после его пространных речей тоже были – но по заранее подготовленному сценарию и другого содержания). Поощрительными рецензиями на Магомаева откликнулась и центральная пресса: орган ЦК КПСС газета «Правда» высказалась в том духе, что на русском языке Магомаев спел Фигаро все же лучше, чем на итальянском (а что она должна была еще написать? С итальянской компартией отношения были хорошие, но своя – русскоязычная – партия ближе к телу!). Но не менее важным оказалось для молодого певца мнение билетеров Дворца съездов, много чего повидавших в его зрительном зале. «Мы, билетеры, – невольные свидетели восторгов и разочарований зрителей. Радуемся Вашему успеху в таком замечательном зале. Надеемся еще услышать Вас и Вашего Фигаро на нашей сцене. Большому кораблю – большое плавание», – написали они на память на программке исторического для Магомаева концерта.

А дальше вышло почти как в истории с Атлантовым. Нет, удостоверение, конечно, Магомаеву пока не вручили, а строго предупредили: «На завтра назначено ваше прослушивание в Большом театре!» Слова эти, произнесенные неким солидным товарищем, не предусматривали никаких возражений. А Магомаев, непонятливый, возьми и спроси: «Простите, а зачем?» – «Как зачем? Здесь находится директор Большого театра, сама министр культуры, другие ответственные товарищи. И мы решили…» – «Не хочу я в Большой! Поймите меня правильно. Я не дорос до такой сцены». – «А мы вас не солистом, а стажером…» Другой бы на его месте радовался, а он еще и артачится: «Я не хочу ни солистом, ни стажером. Я бакинец, я там живу, учусь и работаю».

Верные слова подобрал Магомаев, несмотря на свою молодость. Воспитание национальных кадров – так это тогда называлось. Существовала установка (тоже словечко эпохи) – не брать в Москву певцов и танцоров из национальных республик. По этой причине, кстати говоря, долго не мог пробиться в Большой театр Марис Лиепа: пусть развивают культуру у себя, там ведь тоже советские люди живут. Они ведь тоже в нашей советской системе, как говорил незадачливый капитан «Севрюги» из «Волги-Волги». Так что его отказ Фурцева могла расценить не как наглость, а как проявление хорошего воспитания: любит парень свою малую социалистическую родину!

Отказываясь от Большого, Магомаев на самом деле думал так: «Не мог же я сказать, что Большой театр – пучина, что я не буду там первым. Я понимал, что если приду туда, то ко мне будут относиться как к мальчику из Баку, который подает надежды. Коллеги начнут есть поедом, то есть будут интриги, а старики примутся советовать, что петь и как петь. А потом – в главном театре страны сразу придется входить в советский репертуар, который я, воспитанный на оперной классике, терпеть не могу». Короче говоря, история повторилась. Лучше быть первым в Баку, чем вторым, третьим где бы то ни было…

Уговаривали Магомаева и родственники, обосновывая это тем, что его отпускает в Москву сам первый секретарь компартии Азербайджана товарищ Ахундов. Слово «отпускает» очень характерно отражает повседневность эпохи – ведь человек не птица в клетке, которую выпускают. А на самом деле выпускали из одной клетки, чтобы посадить в другую…

А та декада 1963 года закончилась грандиозным концертом в Большом театре. Это был предпоследний год хрущёвского правления – сам Никита Сергеевич и его окружение присутствовали в зале, в правительственной ложе, где когда-то Сталин разговаривал с Рейзеном. Как и тогда, певца позвали в ложу, оказав огромную честь, только принимал его Хрущёв: «Просторная правительственная комната-гостиная наипервейшего нашего театра. Толкучка с фужерами и тарелками в руках – фуршет». Позвали покушать не только Магомаева, но и всю делегацию, он как молодой и скромный вперед не полез, вошел последним. Каким-то образом затесавшись в переполненное помещение, высокий Магомаев оказался рядом с бывшим ему по плечо Анастасом Микояном, не заметив его: «Молодой человек, Москву покорили и уже здороваться не хотите?» – «Извините, ради бога…» Получилось, как в фильме «Мимино»: «Здороваться надо, молодой человек!»

Наблюдения Магомаева позволяют сделать вывод, что ничего не изменилось за 30 лет в правительственной ложе: «Все вращалось вокруг Хрущёва: что бы ни делалось и ни говорилось, все старались угодить хозяину. Казалось, что собрались здесь не в знак дружбы двух великих народов, а исключительно ради Хрущёва. Ему то и дело подливали. Он раззадорился и перешел на воспоминания из военных лет. Никита Сергеевич любил козырнуть познаниями в разных сферах жизни. Хоть и дилетант, он умел подметить своим практическим умом ту или иную особенность, присущую предмету размышления. Азербайджанское музыкальное творчество держится на мугаме. А мугам – это такая экзотическая музыка, которая неискушенному слушателю может показаться рыданием. Все эти наши “зэнгюла” – трели с фальцетом, горловые и грудные рулады, перекаты – и вправду производят впечатление плача. И вот Никита Сергеевич стал рассказывать о том, как во время войны он встретил солдата-азербайджанца, который по вечерам, когда на передовой было спокойно, заводил свою песню-плач. “Слушай, что ты все время плачешь? – спрашивал я его. – Да нет, товарищ командующий, – отвечал боец, – я не плачу, а песню пою”. Тут Никита Сергеевич зашелся смехом и, сотрясая воздух коронным жестом – рукой со сжатым кулаком, – заключил свой рассказ: “Сегодня на концерте я понял, товарищи, что азербайджанцы действительно поют, а не просто плачут… Вот таков и будет мой тост во славу национального искусства”. – И хлоп очередную стопку».

«Нахлопавшийся» и объевшийся Хрущёв решил, наконец, послушать музыку, но не в зале, а прямо здесь. Первый (по популярности) певец Азербайджана Рашид Бейбутов решил спеть почему-то не ту, несшуюся из всех радиол песню про девушку, которая «с ума свела», а совсем другую. Совсем «случайно» ею оказался украинский «Рушник» – любимая песня Нины Петровны Хрущёвой, урожденной Кухарчук. Нам, конечно, интересно было бы тоже послушать, как это азербайджанский певец исполняет песню на украинском языке. Но получилось у него это хорошо – Хрущёв активно бил в ладоши, хотя ему в его состоянии могло понравиться все, что угодно, даже «Болеро» Равеля.

«Рушника» оказалось мало, пропустивший еще рюмашку Никита Сергеевич потребовал: «А теперь пусть споет наш комсомол!» Подразумевалось, что комсомол – это и есть Магомаев, который отродясь в этой организации – «верном помощнике партии» – не состоял. Но что петь? «Бухенвальдский набат»? «Хотят ли русские войны»? Микоян нашелся и говорит ему: «Спой итальянскую песню. Ты лучше всех такие песни поешь». И как только Микоян без знания итальянского языка смог это оценить! Магомаев тактично отшутился: «Итальянские песни надо петь под аккомпанемент, а поблизости нет рояля». И быстро сориентировался: «А давайте, товарищи, все вместе споем “Подмосковные вечера”!» Хрущёв не знал ни имени Магомаева, ни его фамилии, но выбор оценил: «А ну, Катя, иди подпой комсомольцу!» Катя – это министр культуры Фурцева. И Катя пошла – а что делать? И вместе с «комсомольцем» кое-как и с трудом дотянула до конца любимую песню Вана Клиберна, перевирая ее.

Магомаев подумал, что Фурцева до этого никогда в жизни на публике не пела, потому и всех слов этой песни не знала. Но он не прав. Она пела, да еще как, но дурно и совсем иной репертуар. И вела себя по-свински, как и ее любимый Никита Сергеевич. Об одном из эпизодов, когда в 1961 году в ресторане «Прага» обмывали на банкете свежеполученную Ленинскую премию, уже рассказывалось в нашей книге о советской богеме. Тогда сильно опьяневшая Екатерина Алексеевна в окружении Александра Твардовского, Григория Чухрая, Святослава Рихтера захотела спеть свои любимые «Купите бублики, горячи бублики». А Рихтера она заставила подыгрывать на расстроенном пианино, однако новый репертуар оказался ему не по зубам: «За что только тебе, Рихтер, мы дали Ленинскую премию?! Ты даже аккомпанировать толком не можешь!» Вот и получается, что и у Рихтера тоже бывало свое Ватерлоо!

Фурцева позволяла себе появляться в нетрезвом виде и на заседаниях художественного совета[18] Большого театра, причем уже с утра. «Совет начался обсуждением перспективного плана. Екатерина Алексеевна перебивала всех, сбивалась на “бабские” темы. [Главному дирижеру] Симонову вообще запретила открывать рот: “А вы сидите и молчите”. Вообще-то Екатерине Алексеевне нельзя было отказать в женском обаянии, и человеком она была совсем не глупым, по-своему любила артистов, помогала театру. Но что может быть отвратительнее пьяной женщины, да еще в сане министра?! Когда начал выступать главный балетмейстер Юрий Николаевич Григорович, Фурцева, не дав ему закончить первой фразы, прервала его и проговорила почти 30 минут обо всем на свете: об общих задачах, об ответственности перед партией и народом, о чулках и моде… А когда взгляд ее случайно упал на Григоровича и она попросила его продолжать, Юрий Николаевич остроумно отреагировал короткой фразой: “Ну вот, товарищи, собственно, и все, что я хотел сказать”», – свидетельствовал Тимофей Докшицер.

Эти эпизоды поведения министра весьма показательны. Все в нем аморально – и скотское отношение к деятелям руководимой ею культуры, и неумение вести себя на людях, и неуемное пьянство, ставшее основной формой досуга многих чиновников того времени (а ведь член ЦК КПСС! И какой пример она подавала остальным членам партии…). И все равно для Магомаева Фурцева так и осталась «лучшим министром культуры», быть может, по той причине, что он оказался ей не по зубам, как Атлантов. Тем не менее Магомаев не помнил Фурцевой зла – ведь она лично через несколько лет запретила ему выступать на сценах всего Советского Союза в течение полугода за слишком большой, по ее мнению, гонорар в 600 рублей, полученный певцом за концерт на стадионе в Ростове-на-Дону. Выступления на стадионах очень характерны для той эпохи. Туда собирали всех – и оперных певцов, и эстрадников, и хор Пятницкого.

Свободолюбивый нрав Магомаева позволил ему и впредь твердо стоять на своем. Когда после стажировки в Италии в 1964–1965 годах ему вновь предложили спеть в Большом театре (на сцене Кремлевского дворца съездов) в «Севильском цирюльнике», он отказался, мотивируя это тем, что без репетиции петь не может. Когда-то, лет за пять до того триумфального концерта в Москве, Магомаев пел для некоей советской примадонны. Имени ее он не называет. Тогда в Баку на гастроли приехал Большой театр. Его покровители устроили прослушивание, и та самая маститая певица, услышавшая из уст юного Муслима и куплеты Мефистофеля, и каватину Фигаро, подытожила: «Ничего особенного. Мальчик с хорошим голосом, и только». Этот случай – словно предзнаменование для Магомаева, что в Большом театре он служить не будет. Зато он пел в других театрах, в том числе в Баку – Азербайджанском академическом театре оперы и балета им. М. Ф. Ахундова, гастролировал по Советскому Союзу, принимая участие в постановках «Тоски», «Фауста», «Отелло», «Евгения Онегина» и др.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Когда после 1917 года бородатых чиновников в вицмундирах на 70 лет сменили комиссары с партбилетами в карманах, атмосфера мало изменилась. Очень похоже в 1970-х годах в театре встречали министра культуры СССР Петра Демичева: «Его появления в театре были редкими и сопровождались установлением особого режима. Начальство начинало бегать, отдавать распоряжения, работников пропускали не во все помещения, говорить надо было тихо, как говорил сам Демичев. На первой встрече с коллективом новый министр зачитал скучную музыковедческую лекцию, которую довольно примитивно заготовили для него референты. “Блистая” эрудицией, он объяснял, почему в Большом театре надо ставить русские оперы, которых ждет народ, при этом путая имена Глинки и Мусоргского, называя Михаила Модестом», – вспоминал знаменитый советский трубач Тимофей Докшицер.

2

Московская частная русская опера Саввы Мамонтова находилась на Большой Дмитровке (современный адрес: дом 6/2) в доме купца Гаврилы Солодовникова, затем здесь же с 1908 года давал спектакли частный Оперный театр Сергея Зимина. В советское время в здании находился филиал Большого театра, а затем Театр оперетты. В этом здании прошли премьеры многих русских опер.

3

Контрактная система, применявшаяся при царе и отринутая большевиками с их кабальным трудовым кодексом, позволяла держать артистов в постоянном тонусе, не давая им возможности заболеть синдромом звездности. В контрактах, заключаемых не на всю жизнь, а на сезон или два, тщательно прописывалось, какие именно роли должен исполнять артист и сколько раз выходить на сцену. И речи не могло быть о том, чтобы артист пришел на репетицию неподготовленным или сорвал спектакль, любой пропуск которого не по болезни грозил большой неустойкой. А заболевание необходимо было подтвердить у врача театра. Строгие условия соответствовали высоким гонорарам и принятому в цивилизованном мире принципу работы на театральной сцене.

4

Исполнение Собиновым роли Ленского почти на целый век станет эталонным. «Не надо забывать, что Ленский однажды (и, пожалуй, навсегда) создан лирическим чародеем Леонидом Витальевичем Собиновым, и мне думается, что отклоняться на большое расстояние от этого собиновского образа – значит впасть в непоправимую ошибку», – говорил Лемешев. Так и пели Ленского – под Собинова – сто лет, трактуя все иные версии образа как ошибочные.

5

Тенор Андрей Маркович Лабинский пел в Большом с 1912 года, совмещая вокальную карьеру с преподавательской деятельностью, воспитав немало будущих солистов. Жил он в Москве на Моховой улице. «Милости просим на Моховую, восемь!» – любил он говорить своим ученикам. Именно в этот дом и угодил немецкий фугас во время бомбежек Москвы в августе 1941 года после одного из занятий Лабинского с молодежью, артист погиб (подробнее см.: Васькин А. А. От снесенного Военторга до сгоревшего Манежа. М.: Спутник +, 2009).

6

Ныне Романов переулок.

7

В 1953 году Лечсанупр переименуют в знаменитое 4-е управление Минздрава СССР, которым с 1967 года будет руководить лучший друг всех больных этого управления товарищ Е. И. Чазов.

8

Кто только не ездил в этом поезде! Лучше спросить – кто не ездил? Вечером актеры играли спектакли в своих театрах, затем на вокзал, утром – приехали! И не важно, как была проведена ночь в поезде: работа есть работа. У многих известнейших актеров вся творческая жизнь прошла между двумя вокзалами, в дороге. Народный артист СССР Ефим Копелян, вышедший как-то утром на перрон Ленинградского вокзала, произнес фразу, ушедшую в народ: «Утро стрелецкой казни!» А все потому, что в купе не всегда удавалось уснуть, хоть и на несколько часов. Стресс, напряжение после спектаклей снимали традиционным русским способом. Не зря же Людмила Макарова – жена Копеляна, актриса и его коллега по Большому драматическому театру, как-то сказала: «“Красная стрела” убивает артистов!» Убила она и Ефима Захаровича, скончавшегося в 1975 году в зените славы и актерской карьеры – в 62 года. Проводники «Красной стрелы» так любили своих звездных пассажиров, что, бывало, к отходу поезда (будь то в Москве или Ленинграде) им готовили «подарочный набор», состоявший из бутылки водки «Столичная» со слезой и кастрюли вареных сосисок. И это был только первый заход, ибо в поезде имелся вагон-ресторан с неплохой кухней. На «Красной стреле» в Москву, в Большой театр, переехали Марина Семенова с мужем Виктором Семеновым (он стал заведовать балетной школой), Галина Уланова, Георгий Нэлепп…

9

В числе зрительниц оказалась и Майя Плисецкая: «Спектакль этот запомнился мне и атмосферой. Удалось достать билет в бельэтаж. А Риббентроп сидел совсем близко от меня в царской ложе. Он был сед, прям, породист. От большого кольца на его руке шло такое сияние, что рябило в глазах. Каратов тыща! Он намеренно играл бликами своего ювелирного чуда, барственно уложив длиннопалые руки на бордюр ложи. Куда делось это кольцо, когда его повесили в Нюрнберге? А тогда, еще живой и могущественный, он с благосклонностью и вниманием взирал на сцену и, не скупясь, хлопал Улановой».

10

«Осенью 1939 года, после подписания пакта с Гитлером, началось проведение пронемецкой музыкальной политики. В Большом театре в Москве поставили любимые оперы фюрера – “Валькирию” и “Мейстерзингеров” Вагнера. Симфонические оркестры сразу заиграли вещи Рихарда Штрауса. Москвичи валили валом в концертные залы, желая послушать еще вчера запрещенную “фашистскую”, “гитлеровскую” музыку», – вспоминал музыкант Юрий Борисович Елагин, сумевший во время войны остаться за пределами СССР.

11

Так называемую заметку Рейзена в «Известиях» прочитали все, а вот опровержение – гораздо меньше читателей, и через 40 лет вспоминавших «нехороший поступок» Марка Осиповича. Так и певица Вишневская в своей книге «Галина» 1984 года осуждает Рейзена.

12

Без политзанятий не обходилась и жизнь следующих поколений артистов Большого театра, причем начиналось это еще в студенческую пору. Михаил Мессерер, окончивший Московское хореографическое училище в 1968 году, вспоминает, что «промывка мозгов» была по понедельникам, каждую неделю.

13

После всего пережитого на вопрос об отношении к Большому театру Игорь Александрович Моисеев отвечал словами Корнеля, сказанными им на смерть кардинала Ришелье: «Он слишком много сделал мне хорошего, чтобы я мог сказать о нем плохо. Но слишком много сделал мне плохого, чтобы я мог сказать о нем хорошо».

14

Отличным приобретением для театра в 1965 году стал переезд из Ленинграда одного из лучших концертмейстеров Лии Абрамовны Могилевской, сыгравшей огромную роль в творческой судьбе многих известных певцов. Ее называли человеком-оркестром Большого театра. В 1964 году Могилевская обратилась к Евгению Федоровичу Светланову с просьбой – помочь достать билеты на гастроли Ла Скала в Большом театре. «Помогу, если будешь участвовать в конкурсе в Большой». Она приехала на конкурс и успешно прошла его.

15

Крепостные традиции в Большом театре поддерживаются на генетическом уровне. В свое время Александр I купил для Петровского театра (так первоначально назывался Большой театр) крепостную труппу Афанасия Столыпина. Актеры сами обратились к царю: дело в том, что, став артистами императорского театра, они получали вольную. В частных труппах к крепостным относились как к вещам, обращаясь с ними не особенно любезно, могли и выпороть на конюшне. А когда актеров не хватало, их покупали, словно реквизит. Из молодых актрис обычно устраивали гарем.

16

Отличие повседневной жизни в Большом театре и в Кировском Атлантов образно сформулировал так: «На тех конкурсах, в которых мне приходилось участвовать, я всегда ощущал антагонизм между Московской и Ленинградской консерваториями. Питер всегда находился на положении вдовствующей императрицы. Я приехал в Москву ленинградцем, еще будучи солистом Кировского театра. Если говорить об атмосфере, то в Кировском я как-то не очень замечал склочного состояния, которое я наблюдал потом в Большом театре. В Ленинграде внутритеатральные отношения были проще и чище. А огорчения, обиды, непонимание – все это пришло ко мне в Большом. Там грязи было больше. Масштабы были другие. Ленинградские масштабы в принципе заканчивались на райкоме. В Большом же доходили до политбюро. Если Кировский театр стрелял из духового ружья, Большой выкатывал гаубицу».

17

А уволился лучший тенор Большого театра периода застоя весьма банально, как простой инженер: «Я пришел в театр, постучался в дверь директора, сказал, что мне нужно буквально пять секунд, положил заявление на стол. Переживаний не было. Вышел я там, где обычно выходят после спектакля, закрыл за собой дверь, сел в машину и уехал. Через день улетел в Вену. Было 30 августа, 1988 год».

18

Высший совещательный и руководящий орган театра для обсуждения репертуара, плана новых постановок, выдвижения артистов на государственные награды и т. п.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов