скачать книгу бесплатно

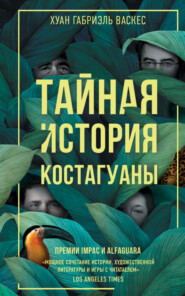

Тайная история Костагуаны

Хуан Габриэль Васкес

Блистательный исторический и постмодернистский роман от автора книги «Шум падающих вещей». Много лет назад уроженец Колумбии Хосе Альтамирано рассказал писателю Джозефу Конраду историю своей жизни, и она под пером писателя превратилась в вымысел, роман «Ностромо». Разрываемая политической борьбой Колумбия стала в нем полумифической Костагуаной. Но теперь колумбиец жаждет сам записать свою жгучую исповедь и восстановить истинный ход событий – бури революций, поиски отца, эпопею строительства Панамского канала, обстоятельства неожиданной любви и бегства в Европу…

Хуан Габриэль Васкес с изобретательностью, достойной наследника Маркеса, Борхеса и Кортасара, играет с читателем, предлагая увидеть за текстом классика иной текст, напитанный кровью реальности, но на деле также бескомпромиссно смешивающий судьбы империй, свидетельства участников исторических событий и великолепные плоды писательского воображения.

Хуан Габриэль Васкес

Тайная история Костагуаны

Мартине и Карлоте, которые родились с книжкой под мышкой

Хочу рассказать тебе о книге, занимающей меня сейчас. Трудно признаться в подобной дерзости, но действие я поместил в Южную Америку, в республику под названием Костагуана.

Джозеф Конрад, письмо к Роберту Каннингему-Грэму

JUAN GABRIEL VАZQUEZ

HISTORIA SECRETA DE COSTAGUANA

Published in agreement with Casanovas & Lynch Literary Agency

© Juan Gabriel Vаsquez, 2007

© Дарья Синицына, перевод на русский язык, 2023

© Livebook Publishing LLC, 2023

Первая часть

Нет Бога в стране, где люди не желают даже пальцем шевельнуть в свою защиту[1 - Здесь и далее цитаты из романа Джозефа Конрада «Ностромо» приводятся в переводе Е. Коротковой. – Примеч. пер.].

Джозеф Конрад, «Ностромо»

I

Лягушки брюхом кверху, китайцы и гражданские войны

Скажем, не откладывая: умер человек. Нет, этого мало. Я выражусь точнее: умер Романист (да, вот так, с большой буквы). Вы поняли, о ком я. Нет? Ладно, попробую еще раз: умер Великий Романист, писавший по-английски. Умер Великий Романист, писавший по-английски, поляк по рождению и более мореход, нежели писатель. Умер Великий Романист, писавший по-английски, поляк по рождению и более мореход, нежели писатель, который из неудачливого самоубийцы превратился в живого классика, из обыкновенного контрабандиста и торговца оружием – в Бриллиант Британской Короны. Дамы и господа, скончался Джозеф Конрад. Я встретил эту новость непринужденно, как встречают старого друга. И не без сокрушения понял, что ждал ее целую жизнь.

Я начинаю писать, а на столе, обитом зеленой кожей, разложены все лондонские газеты (микроскопические шрифты, затейливые узкие колонки). Из прессы, сыгравшей немало разных ролей в моей жизни – иногда пресса угрожала разрушить ее, иногда придавала ей пусть неяркий, но блеск, – узнаю об инфаркте и его обстоятельствах: приход сиделки Винтен, крик, слышный на первом этаже, тело, падающее с кресла. Стараниями охочей до сенсаций журналистики переношусь на похороны в Кентербери, глазами беспардонных репортеров вижу, как спускают гроб и могилу накрывают плитой, пестрящей ошибками (лишняя «к», в одном из имен перепутаны местами гласные). Сегодня, 7 августа 1924 года, пока в моей далекой Колумбии отмечают сто пять лет со дня битвы при Бояке, здесь, в Англии, пышно и торжественно оплакивают уход Великого Романиста. Пока в Колумбии вспоминают победу сторонников независимости над войсками Испанской империи, здесь в землю другой империи лег навсегда человек, который украл у меня…

Но нет.

Пока еще нет.

Пока еще рано.

Еще рано описывать способ и сущность этой кражи, рано рассказывать, какой товар был украден, что двигало вором, как именно пострадала жертва. Я уже слышу доносящиеся из партера вопросы: что же общего может быть у знаменитого романиста и бедного, никому не известного изгнанника-колумбийца? Запаситесь терпением, читатели. Не стремитесь узнать все с самого начала, не пускайтесь в собственные изыскания, не спрашивайте, ибо ваш рассказчик, словно добрый отец семейства, обеспечит вас всем необходимым по мере того, как будет разворачиваться повествование… Иными словами – положитесь на меня. Я сам решу, когда и как говорить, когда скрывать, когда делиться, а когда теряться в закоулках памяти – ведь и последнее имеет свою прелесть. Речь пойдет о невероятных убийствах и неожиданных повешениях, об элегантных началах войн и неряшливых мирных договорах, о пожарах и наводнениях, о кораблях-интриганах и поездах-конспираторах, но некоторым образом все, что вы услышите, будет предназначено разъяснить вам и мне самому целую цепочку – звено за звеном – событий, приведших ко встрече, предначертанной судьбой.

Да, следует признать: такое неприятное явление, как судьба, отчасти несет ответственность за все это. У нас с Конрадом, хоть мы и родились за множество меридианов друг от друга и выросли в совершенно разных полушариях, было общее будущее, и в этом с первого взгляда мог бы убедиться даже самый закоренелый скептик. Когда так случается, когда пути двух людей, рожденных далеко друг от друга, должны неминуемо пересечься, карту можно нарисовать и задним числом. В большинстве случаев пути пересекаются единожды: Франц Фердинанд сталкивается в Сараеве с Гаврилой Принципом, и под выстрелами погибает он сам, его супруга, XIX век и какая-либо определенность, касающаяся будущего Европы; генерал Урибе Урибе сталкивается в Боготе с двумя рабочими, Галарсой и Карвахалем, и вслед за этим гибнет недалеко от площади Боливара: в голову ему воткнут топорик, спину отягощает бремя нескольких гражданских войн. Мы с Конрадом столкнулись лишь однажды, но еще один раз, гораздо раньше, были на волосок от встречи. Двадцать семь лет прошло между двумя событиями. Едва не состоявшаяся встреча имела место в 1876 году в колумбийской провинции Панама, а вторая – истинная и роковая – в конце ноября 1903 года. И именно здесь: в вавилоноподобном, имперском и упадническом Лондоне. Здесь, в городе, где я пишу и где меня предсказуемо ждет смерть, в пахнущем углем и накрытом серыми небесами городе, куда я прибыл по причинам, пояснить которые нелегко, но необходимо.

В Лондон я, как и многие люди из многих мест, приехал, убегая от выпавшей на мою долю истории, точнее, от истории, выпавшей на мою долю страны. Иными словами, я приехал в Лондон, потому что история моей страны изгнала меня. Или даже иными иными словами: я приехал в Лондон, потому что история здесь давно остановилась – в этих краях ничего не происходило, все уже изобрели и сделали, все идеи уже пришли в нужные головы, все империи возникли, все войны отгремели, и здесь я навсегда был бы избавлен от бедствий, которыми Великие Времена могут обернуться для Маленькой Жизни. Мой переезд стал, следовательно, актом самозащиты: суд должен принять это во внимание.

Ведь и меня обвинят в этой книге, и я тоже буду сидеть на пресловутой скамье подсудимых, хотя терпеливому читателю придется преодолеть немало страниц, чтобы узнать, в чем я себя обвиняю. Я, бежавший от Великой Истории, отойду сейчас на целый век назад, в недра моей маленькой истории, и попытаюсь исследовать корни моего несчастья. В тот вечер, когда мы встретились, мою историю услышал Конрад, а теперь, любезные читатели – будущие судьи, господа присяжные читатели, – настал ваш черед. Ведь успех повести зиждется как раз на этой предпосылке: все, что стало известно Конраду, станет известно и вам.

(Но есть и еще один человек… Элоиса, тебе также предстоит познакомиться с этими воспоминаниями, этими признаниями. И в свое время ты тоже вынесешь мне оправдательный или обвинительный вердикт.)

История начинается в феврале 1820 года, пять месяцев спустя после того, как Симон Боливар триумфально вступил в столицу моей недавно освобожденной страны. У всякой истории есть отец; эта как раз и начинается с рождения моего отца: дона Мигеля Фелипе Родриго Ласаро дель Ниньо Хесуса Альтамирано. Мигель Альтамирано, известный среди друзей как Последний человек эпохи Возрождения, родился в Санта-Фе-де-Богота, шизофреническом городе, который впоследствии стали называть вперемежку то Санта-Фе, то Боготой, а то и просто «этим окаянным местом». Пока моя бабушка вцеплялась повитухе в волосы и издавала крики, пугавшие рабов, в нескольких шагах оттуда подписывался закон, по которому Боливар в качестве «отца отечества» волен был выбирать имя новенькой, с пылу с жару, стране, и свершалось торжественное крещение. Таким образом, Республика Колумбия, шизофреническая страна, которую впоследствии стали называть то Новой Гранадой, то Соединенными Штатами Колумбии, а то и просто «этим окаянным местом», была покамест грудной малюткой – еще не успели остыть трупы расстрелянных испанцев, – но все же именно ее напрасное крещение, а не какой-нибудь другой факт истории, совпало с рождением моего отца. Признаюсь, я испытывал соблазн сказать, будто бы он родился в день объявления независимости, – всего-то несколько месяцев разницы (и теперь задаюсь вопросом: кто бы стал возражать, поступи я так? Точнее, кто бы вообще заметил?). Надеюсь, вы не утратите доверие ко мне после такого признания. Господа присяжные читатели, я знаю, что склонен к ревизионизму и охоч до мифов, знаю, что иногда сбиваюсь с пути, но вскоре возвращаюсь в тесный загон повествования, к трудным законам точности и правдоподобия.

Мой отец был, как я уже сказал, Последним человеком эпохи Возрождения. Не могу утверждать, что по жилам его текла голубая кровь – этого словосочетания следовало избегать в новой республике, – но, во всяком случае, некая багровая или даже пурпурная жидкость. Его наставник, хрупкий болезненный человек, получивший образование в Мадриде, воспитывал юного Альтамирано на «Дон Кихоте» и стихах Гарсиласо, но воспитанник, который к двенадцати годам успел стать заправским бунтарем (а также отвратительным литературным критиком), не хотел ничего знать про чужаков-испанцев и их литературу – «голос вторжения». Он выучил английский, чтобы читать Томаса Мэлори, и одно из первых его стихотворений, сверхромантическое и до безобразия чувствительное (лорд Байрон сравнивался в нем с Симоном Боливаром), было опубликовано под псевдонимом Ланселот Озерный. Впоследствии отец узнал, что Байрон в самом деле хотел воевать вместе с Боливаром, а в Грецию попал исключительно по воле случая, и с тех пор чувства к романтикам – английским и прочим – постепенно стали вытеснять благоговение перед другими историческими лицами, унаследованное от предков.

Впрочем, не подчиняться предкам оказалось нетрудно, поскольку к двадцати годам наш креольский Байрон остался сиротой. Маму свела в могилу оспа, а отца – куда более элегантно – христианство. Мой дед, славный полковник, успевший сразиться не с одним испанским драгунским полком, служил в южных провинциях, когда прогрессистское правительство постановило закрыть четыре монастыря, и стал свидетелем первых мятежей: поборники религии защищали ее штыками. Один такой римско-католический апостольский штык, стальное острие крестового похода за веру, проткнул деда несколько месяцев спустя: известие долетело до Боготы в то самое время, когда город готовился отбить нападение мятежников-христиан. Но Богота, или Санта-Фе, как и вся страна, разделилась в себе, и мой отец всегда помнил, как выглядывал из окна университета и видел процессию жителей, несущих статую Христа в генеральской форме, слышал крики: «Смерть евреям!» и удивлялся тому, что это кричат про его пронзенного штыком отца, а после возвращался к занятиям и наблюдал за однокашником, который каким-нибудь остроконечным и отлично заточенным инструментом вскрывал трупы, привезенные прямо с поля боя. Ибо в те годы ничто, совершенно ничто не увлекало креольского Байрона так, как возможность собственными глазами видеть невероятный прогресс медицины.

Слушаясь отца, он поступил на юридический факультет, но вскоре стал посвящать кодексам и законам лишь первую половину дня. Словно донжуан, разрывающийся между двумя любовницами, он вставал в мучительно ранние пять утра и слушал про типы преступлений и способы завладения имуществом, а после обеда начиналась его тайная, скрытая, параллельная жизнь. За несусветные полреала отец купил шляпу с врачебной кокардой, чтобы его не сцапала дисциплинарная полиция, и ежедневно до пяти уходил на медицинский факультет, где долго наблюдал, как его ровесники, такие же, как он, ничуть не умнее, дерзают проникнуть, словно первооткрыватели, в доселе неведомые области человеческого тела. Он стал восхищенным свидетелем того, как его друг Рикардо Руэда собственноручно принял двойняшек, рожденных вне больницы одной андалусской цыганкой, а вскоре после удалил аппендикс племяннику дона Хосе Игнасио де Маркеса, профессора римского права. Тем временем всего в нескольких кварталах от университета проводилась иная процедура, не хирургическая, но тоже чреватая серьезными последствиями: в бархатных министерских креслах сидели друг против друга два человека с гусиными перьями в руках и подписывали договор Мальярино – Бидлэка. Согласно статье XXXV, страна, называвшаяся тогда Новая Гранада, передавала Соединенным Штатам исключительное право транзита через перешеек в провинции Панама, а Соединенные Штаты обязывались, в частности, сохранять строгий нейтралитет в вопросах внутренней политики. Вот оно, начало хаоса, вот оно…

Но нет.

Пока еще нет.

Через несколько страниц я вернусь к этой теме.

Последний человек эпохи Возрождения получил диплом юриста, но, забегая вперед, скажу, что дипломом своим он так и не воспользовался – был чересчур поглощен делом Просвещения и Прогресса. К тридцати годам за ним не числилось ни одной возлюбленной, зато он без счета основывал бентамианские/революционные/социалистические/жирондистские газеты. Не было такого епископа, которого бы он не оскорбил, и такого приличного семейства, которое не отказало бы ему от дома, не говоря уже об ухаживании за дочерями. (В недавно открытой школе для благородных девиц Ла-Мерсед само его имя приравнивалось к анафеме.) Мало-помалу отец выучился тонкому искусству наживать врагов и отрезать себе пути куда бы то ни было, а столичное общество со своей стороны охотно закрыло перед ним двери. Отца это не обеспокоило: к тому времени страну, где он вырос, нельзя было узнать – границы изменились либо грозили вот-вот измениться, называлась она по-другому, политическое устройство проявляло такое же непостоянство, как сердце красавицы, а правительство, за которое погиб мой дед, стало, с точки зрения отца, поклонника Ламартина и Сен-Симона, омерзительно реакционным.

На сцену выходит Мигель Альтамирано – активист, идеалист, оптимист, Мигель Альтамирано не столько либерал, сколько радикал и антиклерикал. Во время выборов 1849 года мой отец был среди тех, кто закупал полотнища для развешенных по всей Боготе транспарантов «Да здравствует Лопес, гроза консерваторишек!», среди тех, кто собирался у Конгресса с целью запугать (успешно) людей, выбиравших нового президента, среди тех, кто – когда Лопес, кандидат от молодых революционеров, уже победил – требовал на страницах очередной газеты, то ли El Mаrtir, то ли La Batalla, не помню, изгнания иезуитов. Последовала реакция реакционного общества: восемьдесят девочек в белых платьицах с цветами в руках вышли ко дворцу в знак протеста; в своей газете отец назвал их «инструментами мракобесия». Двести дам безупречного происхождения повторили демонстрацию – мой отец распространил листовку с заголовком «Посей иезуитов – пожнешь матрон». Священники Новой Гранады, лишенные прав и привилегий, с течением месяцев лишь ужесточали свою позицию, и напряжение все нарастало и нарастало. В ответ мой отец присоединился к масонской ложе «Звезда Текендамы»: тайные собрания давали ему ощутить, что он участвует в сговоре (следовательно, существует); к тому же при посвящении его освободили от физических испытаний, и это наталкивало на мысль, что масонство для него – почти что родная гавань. Его стараниями в ложу ввели двух молодых священников, и мастера признали за ним успех, повысив раньше срока. И в какую-то минуту мой отец, юный солдат в поисках битв, обрел-таки одну битву, которая вначале показалась ему незначительной, даже ничтожной, но в конце концов косвенными путями переменила всю его жизнь.

В сентябре 1852 года, пока по всей Новой Гранаде шли небольшие всемирные потопы, мой отец узнал от бывшего товарища по медицинскому факультету, тоже либерала, но менее воинственного, о последней попытке попрать бога по имени Прогресс: падре Эусторхио Валенсуэла, самопровозглашенный «духовный хранитель» университета Боготы, запретил, хоть и не официально, использование человеческих трупов в педагогических, анатомических и академических целях. Студенты-хирурги отныне будут практиковаться на лягушках, крысах или кроликах, говорил падре, а человеческое тело, творение божественной длани и воли, священное вместилище души, неприкосновенно и требует уважения.

«Средневековый шарлатан! – взвился мой отец в очередной газете. – Подлый косный церковник!» Но это не помогло: падре имел множество сторонников, и вскоре приходские священники близлежащих городков Чиа, Боса и Сипакира воспрепятствовали проникновению студентов из порочной столицы в местные похоронные конторы. Светское начальство университета оказалось под давлением со стороны отцов приличных семейств и само не заметило, как уступило шантажу. Столы для препарирования теперь были полны вскрытыми лягушками – белое рыхлое брюшко вспорото скальпелем по фиолетовой линии, – а в кухне половина кур шла на санкочо, половина – на офтальмологию. «Запрет на тела» стал притчей во языцех в салонах и за несколько недель просочился на первые страницы газет. Мой отец объявил об основании движения за «новый материализм» и в своих манифестах цитировал беседы со многими светилами: «Ни разу на столе для препарирования, – говорили некоторые, – мой скальпель не наткнулся на чью-то душу». Другие, более смелые (но часто желавшие остаться неизвестными) утверждали: «Святая Троица уже не та: на смену Святому Духу пришел Лаплас». Последователи – вольные или невольные – Валенсуэлы, в свою очередь, основали движение за «старую духовность» и подбросили в топку спора свидетелей и громкие лозунги. В их пользу говорил, например, весьма убедительный факт: Паскаль и Ньютон были добрыми и набожными христианами. Кроме того, ревнители духовности могли воспользоваться пошлой, но действенной присказкой: «Две рюмки науки ведут к атеизму, а три – к вере». Примерно в таком русле и развивалось (точнее, не развивалось) дело.

Над городом жадно кружили стервятники. Умирающие от холеры, которых с прошлого года немало поступало в больницу Сан-Хуан-де-Дьос, на вес золота ценились и студентами-радикалами, и крестоносцами падре Валенсуэлы. Когда пациент со рвотой и судорогами начинал жаловаться на страшный холод или неутолимую жажду, мгновенно распространялись слухи, и политические силы вставали наизготовку: падре Валенсуэла являлся соборовать больного (синюшная кожа, запавшие глаза) и заодно заставлял подписать бумагу, в которой недвусмысленно значилось: «Я УМИРАЮ ВО ХРИСТЕ И ЗАПРЕЩАЮ ПЕРЕДАВАТЬ МОЕ ТЕЛО НАУКЕ». Отец опубликовал статью, где обвинял священников в том, что они не отпускают грехов умирающим, если те отказываются подписывать подобные заранее заготовленные завещания, а священники в ответ обвинили материалистов в том, что они лишают больных если и не божественного прощения, то рвотного камня. И в пылу этих свар между падальщиками никто не задался вопросом, как болезнь умудрилась подняться на две тысячи шестьсот метров над уровнем моря и откуда она взялась.

И тут вмешался случай – частый гость в истории всеобщей и такой же завсегдатай в моей. Он принял облик иностранца, человека пришлого. (Это заставило поборников «старой духовности» насторожиться. Они ведь жили все равно что взаперти на плоскогорье, откуда до Карибского побережья было десять дней езды, а зимой и все двадцать. Поэтому последователи падре Валенсуэлы, подобно лошадям в шорах, пугались всего неизвестного и относились к нему с подозрением.) Моего отца стали замечать в компании некоего неместного мужчины. То они выходили вместе из обсерватора, то посещали Комиссию по санитарии и гигиене, а иногда даже являлись в дом моих деда и бабушки, чтобы поговорить на заросшем крапивой заднем дворе, подальше от ушей прислуги. Но прислуга, состоявшая из вольноотпущенных вдовых рабынь и их подрастающих детей, обладала умениями, недоступными отцу, и вскоре вся улица, а потом и близлежащие улицы, а потом и весь квартал узнали, что этот человек, который говорит так, будто сам Вельзевул ему язык перевязал, – владелец поезда, а приехал он продавать университету Боготы мертвых китайцев – столько, сколько университет пожелает купить.

– Если здешние трупы под запретом, – говорил, по слухам, мой отец, – придется брать заграничные. Если христианские тела под запретом, придется обратиться к иноверным.

Тем самым он подтвердил худшие подозрения поборников «старой духовности».

Среди которых был и падре Эчаваррия, настоятель церкви Святого Фомы, человек более молодой, чем Валенсуэла, и гораздо, гораздо более энергичный.

А что же иностранец?

Что же человек пришлый?

Несколько слов, точнее, несколько пояснений об этом персонаже. Вельзевул не завязывал ему язык – просто он говорил с бостонским акцентом, и был он не владелец поезда, а представитель Панамской железнодорожной компании, и приехал он не продавать университету мертвых китайцев… Хотя все же да: он собирался продавать университету мертвых китайцев – по крайней мере, такова была одна из его миссий в качестве посланника в столице. Нужно ли говорить, что она оказалась успешной? Мой отец и его материалисты оказались приперты к стенке, противник крепко припер их, и они совсем отчаялись, ведь дело касалось не просто дебатов в прессе, а важной битвы в долгой борьбе Света против Тьмы. Появление представителя компании – его звали Кларенс, и происходил он из семьи протестантов – их просто спасло. К согласию пришли не сразу: потребовалось множество писем, множество разрешений, множество вознаграждений (взяток – сказал Валенсуэла). Но в июле из Онды, а туда – из Барранкильи, а туда из нового города Колон, основанного всего несколько месяцев назад, прибыли пятнадцать бочек со льдом. В каждой бочке находился скрюченный китаец-кули, недавно скончавшийся от дизентерии, малярии или даже холеры, которая для боготинцев уже канула в прошлое. Множество безымянных трупов отправлялось из Панамы и по другим направлениям, и этому суждено было продолжаться, пока строящаяся железная дорога не выбралась из трясины, где тогда велись работы, и не дошла до почвы, на которой можно было устроить кладбище, способное выдерживать каверзы климата до самого Судного дня.

Мертвые китайцы могли бы рассказать собственную историю. Не волнуйся, дорогая Элоиса: перед тобой не такая книга, где покойники говорят, красавицы возносятся в небо, а сельские падре воспаряют над землей, выпив горячего шоколаду. Однако я надеюсь, мне будет позволено небольшое отступление, а может, и не одно. Университет заплатил за мертвых китайцев неразглашенную сумму, не превышавшую, по сведениям некоторых людей, три песо за голову – то есть какая-нибудь портниха могла насобирать на труп за три месяца работы. Вскоре молодые хирурги уже вовсю рассекали скальпелями желтую кожу, а лежавшие на столах бледные и хладные китайцы, желая успеть высказаться до собственного разложения, заговорили о Панамской железной дороге. Они рассказали то, что сегодня известно каждому, но тогда было ошеломительной новостью для большинства из тридцати тысяч жителей столицы. Действие теперь переносится на север (в пространстве) и на несколько лет назад (во времени). И вот исключительно силой моего единоличного повелевания этой историей мы оказываемся в местечке Колома, штат Калифорния. На дворе 1848 год. Точная дата – 24 января. Плотник Джеймс Маршалл проделал долгий и трудный путь из Нью-Джерси, мечтая завоевать край света и устроить там лесопилку. Он копает и вдруг замечает в земле что-то блестящее.

И мир сходит с ума. Вскоре на восточном побережье Соединенных Штатов понимают, что путь к золоту пролегает через дремучий перешеек в дремучей провинции дремучей, постоянно меняющей название страны, через кусок смертельно опасных джунглей, все преимущество которого состоит в том, что это самая узкая часть Центральной Америки. Всего через год к панамскому порту в бухте Лимон уже подплывает пароход «Фалкон» и торжественно заходит в реку Чагрес; на борту сотни гринго потрясают кастрюлями, ружьями и кирками, словно нестройный плавучий оркестр, и спрашивают, а где здесь, черт побери, Тихий океан. Некоторым удается это выяснить; некоторые из выяснивших добираются туда, куда хотели. А другим не суждено увидеть конца пути: они умирают от лихорадки – не золотой, а обычной, – и рядом дохнут их мулы; мертвые люди и мулы валяются спина к спине в зеленом речном иле, поверженные зноем этих болот, где деревья не пропускают свет. Вот он, новый облик Эльдорадо, Золотого пути, лежащего в предшествующем открытию мороке: это место, где нет солнца, где от жары скукоживаются тела, где можно поводить пальцем в воздухе, и палец станет мокрым, словно его окунули в реку. Это место – ад, но ад водный. А золото меж тем все зовет и зовет, и нужно что-то делать, чтобы пересечь преисподнюю. Одним взглядом я окидываю страну: пока в Боготе мой отец призывает изгнать иезуитов, в панамской сельве, шпала за шпалой, покойник за покойником, начинает вершиться чудо железной дороги.

И пятнадцать китайских кули, покоящихся на длинных столах для препарирования в столичном университете, пятнадцать китайских кули, у которых уже проступают темные пятна на спине (если они лежат на спине) или на груди (если наоборот), учат рассеянного студента, где у человека печень и какова длина толстого кишечника, а потом гордо говорят хором: «И мы там были! Мы прорубили путь в сельве, мы разрыли эти болота, мы положили рельсы и шпалы». Один из китайцев нашептывает свою историю моему отцу, а тот, склонившись над окоченевшим трупом, из чисто возрожденческого любопытства смотрит, что это там под ребром, и вслушивается даже внимательнее, чем ему самому кажется. Что же там под ребром? Отец просит пинцет, и пинцет выуживает из тела бамбуковую палочку. И бессовестный болтливый китаец начинает рассказывать, как терпеливо он эту палочку заточил, как аккуратно, мастерски вонзил ее в илистую почву и как сильно обрушился всем своим весом на заостренный конец.

– Самоубийца? – спрашивает отец (не самый умный вопрос, признаем).

Нет, возражает китаец, он не сам лишил себя жизни, жизни его лишила меланхолия, а до нее – малярия… Его лишило жизни то, как больные товарищи вешались на веревках, выданных им для строительных работ, то, как они похищали у надсмотрщиков пистолеты, чтобы пустить себе пулю в лоб, его лишило жизни осознание, что в этом болотистом краю невозможно построить достойное кладбище, и вот так-то жертвы сельвы и разъехались по миру в бочках со льдом.

– Я, – говорит уже почти полностью посиневший и почти невыносимо воняющий китаец, – я, при жизни строивший Панамскую железную дорогу, после смерти помогу оплачивать ее строительство, как и остальные девять тысяч девятьсот девяносто восемь мертвых рабочих – китайцев, негров и ирландцев, – которые сейчас посещают университеты и больницы по всему свету. Ах, как далеко заносит тело…

Вот что рассказывает мертвый китаец моему отцу.

Но мой отец слышит нечто иное.

Он слышит не историю личных трагедий и видит в китайце не безымянного и бездомного рабочего, которого невозможно похоронить по-человечески. Он видит в нем мученика, а в истории железной дороги – настоящую эпопею. Поезд против сельвы, человек против природы. Мертвый китаец – посланник грядущего, свидетель Прогресса. Он рассказывает, что на том самом судне «Фалкон» был пассажир, больной холерой, – прямой виновник двух тысяч смертей в Картахене и нескольких сотен в Боготе. Но мой отец лишь восхищается этим пассажиром, способным бросить все и устремиться за мечтой о золоте сквозь сельву-убийцу. Китаец рассказывает про кабаки и бордели, которыми кишит Панама с самого приезда иностранцев, а для отца каждый пьяный рабочий – рыцарь Круглого стола, каждая проститутка – амазонка. Семьдесят тысяч шпал – семьдесят тысяч обетов будущего. Железнодорожная линия, легшая через перешеек, – пуп земли. Мертвый китаец – уже не просто посланник, он ангел благовещения, думает отец, и он явился донести в его печальную, подобную палой листве боготинскую жизнь неясное, но блистательное предначертание жизни лучшей.

Слово имеет защита: руку мертвому китайцу мой отец отрезал вовсе не из безумия. Не из безумия – напротив, никогда прежде он не ощущал такой трезвости в мыслях – отнес ее мясникам в Чапинеро, чтобы очистили, и положил на солнце (столь редкое в Боготе), чтобы высохла. Укрепил ее бронзовыми винтами на небольшом пьедестале, кажется мраморном, и поставил на полке в библиотеке, между лишенным обложки изданием «Крестьянской войны в Германии» Энгельса и миниатюрным портретом моей бабушки с гребнем в волосах (холст, масло, школа Грегорио Васкеса). Нарочно распрямленный указательный палец каждой из своих обнаженных фаланг говорил отцу, по какому пути ему следует отправиться.

Друзья, бывавшие у отца в тот период, подтверждали: так оно и есть, пястные и запястные кости устремлены в сторону Панамского перешейка, подобно тому, как мусульманин смотрит в сторону Мекки. Но я, как бы мне ни хотелось увести рассказ туда, куда указывает сухой, бесплотный перст, должен сперва сосредоточиться на кое-каких происшествиях из жизни моего отца, который в одно прекрасное утро 1854 года от Рождества Христова вышел на улицу и узнал от знакомых, что его отлучили от церкви. С «Запрета на тела» прошло уже столько времени, что он не сразу связал одно с другим. Однажды в воскресенье, пока мой отец принимал временный титул мастера в своей масонской ложе, бдительный падре Эчаваррия назвал его имя с амвона церкви Святого Фомы. Мигель Альтамирано обагряет руки кровью безвинных. Мигель Альтамирано торгует душами умерших, и подельник его – Диавол. Мигель Альтамирано, объявил падре Эчаваррия своим верным прихожанам и фанатикам, – настоящий враг Бога и Церкви.

Мой отец, как диктовали обстоятельства и требовали предшествовавшие события, отнесся к отлучению несерьезно. Всего в нескольких шагах от пышных и святых врат церкви находилась самая что ни на есть скромная, и уж конечно, не святая дверь типографии; в то же воскресенье, поздно вечером отец вручил колонку для El Comunero.

(Или для El Temporal? Уточнения, вероятно, излишни, но все же меня терзает неспособность проследить историю листков и газет, публиковавшихся отцом. La Opiniоn? El Granadino? La Opiniоn Granadina или El Comunero Temporal? Бесполезно. Господа присяжные читатели, простите мне мое беспамятство.)

Так или иначе, отец написал колонку, неважно – для какой газеты. Далее я не буквально повторяю его статью, но, думается мне, верно передаю ее дух. «Одно отсталое духовное лицо из тех, что превратили веру в суеверие, а христианское служение – в языческое сектантство, присвоило себе право отлучить меня от церкви, пренебрегая решением прелата и в особенности здравым смыслом», – объявил он всей Боготе. «Нижеподписавшийся, доктор земных наук, глашатай общественного мнения и защитник ценностей цивилизации, получил в этом качестве широкое и неограниченное право представлять народ, который решил отплатить духовному лицу той же монетой. Посему пресвитер Эчаваррия, да поможет ему Бог, отлучается настоящим посланием от сообщества цивилизованных людей. С амвона Святого Фомы он изгнал нас из своей общины, а мы с амвона Гутенберга изгоняем его из своей. Решение подлежит исполнению».

Почти неделю ничего не происходило. Но в следующую субботу мой отец и его товарищи-радикалы встретились в кафе Le Boulevardier, неподалеку от университетского дворика, с актерами испанской труппы, гастролировавшей тогда по Латинской Америке. На их спектакль, вольное переложение «Мещанина во дворянстве» – мещанина заменил снедаемый сомнениями семинарист, – уже успел ополчиться архиепископ, а этого для El Comunero или El Granadino было достаточно. Мой отец, бывший редактором раздела «Разное» (да, и его тоже), предложил актерам большое интервью; к тому времени оно уже закончилось, редактор убрал записную книжку и ручку «Ватерлоо», привезенную другом из Лондона, и теперь собравшиеся обсуждали за бренди падре Эчаваррию. Актеры гадали, что случится на предстоящей мессе, ставили на кон целые реалы, пытаясь предсказать содержание воскресной проповеди, и тут начался проливной дождь, и прохожие сбились, как курицы, под навесом у дверей, совершенно загородив вход в кафе. Запахло мокрыми руанами[2 - Руана – верхняя одежда в виде прямоугольного куска шерстяной ткани, накидывающегося на плечи. – Примеч. ред.], с брюк и сапог текла вода, пол стал скользким. И тогда мощное сопрано приказало моему отцу встать и уступить место.

Отец никогда не видел падре Эчаваррию: новость об отлучении долетела до него через знакомых, а диспут до той поры разворачивался на страницах прессы. Он поднял глаза и увидел совершенно сухую сутану и уже сложенный черный зонт, кончик которого упирался в лужицу серебристой и переливчатой, словно ртуть, воды, а ручка без труда выдерживала вес женственных рук. Снова зазвучало сопрано:

– Место, еретик!

Я вынужден верить тому, что рассказывал отец много лет спустя: он не ответил, но не из дерзости, а потому что весь эпизод, достойный водевиля, – священник в кафе, сухой священник в окружении промокших людей, священник, чей женский голос сглаживает его вызывающие замашки, – так поразил его, что он не нашел ответа. Эчаваррия воспринял молчание как знак презрения и снова пошел в атаку:

– Место, нечестивец!

– Что-что?

– Место, богохульник! Место, еврей-убийца!

А потом он легонько стукнул отца по коленке кончиком зонта, всего раз или два, и в эту минуту разразилось страшное.

Словно кукла на пружине, отец отбил удар зонта (ладонь стала влажной и немного покраснела) и поднялся. Эчаваррия что-то возмущенно прошипел сквозь зубы – «Да как вы смеете!» или нечто в этом роде. Пока он шипел, отец в минутном приступе благоразумия обернулся, чтобы забрать сюртук и выйти, не глядя на товарищей, но не успел вновь обратить лицо вперед, как падре размахнулся и дал ему пощечину. Не заметил он – как сам часто впоследствии говорил, робко надеясь, что это примут на веру, – и следующего: его рука, будто движимая собственной волей, сжалась в кулак и с невероятной силой, с плеча, врезалась прямо в искривленный возмущением рот под напудренной безусой губой падре Эчаваррии. Челюсть глухо хрустнула, сутана как бы поплыла по воздуху назад, сапоги под сутаной поскользнулись в луже, и зонт упал на пол за секунду до хозяина.

«Видел бы ты! – говорил мне отец через много лет, стоя у моря с рюмкой бренди. – В ту минуту тишина была громче дождя».

Актеры повскакали с мест. Друзья-радикалы повскакали с мест. Каждый раз, вспоминая эту историю, я думаю: если бы отец оказался тогда один, а не в кафе, где собирались студенты, ему пришлось бы столкнуться с разъяренной толпой, желающей немедленно посадить его на кол; а так, если не считать пары разрозненных оскорблений, долетевших неизвестно от кого, и ледяного взгляда двух незнакомцев, которые помогли Эчаваррии подняться, сунули ему в руки зонт и отряхнули сутану (не упустив случая похлопать по священнослужительской ягодице), ничего не произошло. Эчаваррия покинул Le Boulevardier, изрыгая проклятия, каких никто никогда не слышал от церковника в Санта-Фе-де-Богота, и угрозы, достойные марсельского матроса, но тем дело и кончилось. Мой отец поднес руку к лицу, убедился, что щека горит, попрощался со своей компанией и ушел под дождем домой. Через два дня перед рассветом кто-то постучал в дверь. Служанка открыла и никого не увидела. Причина проста: стучала не рука, а молоток, приколотивший листовку.

На анонимке не значилось, в какой типографии ее напечатали, но в остальном все было яснее ясного: всех верующих призывали отказывать еретику Мигелю Альтамирано в приветствии, хлебе, воде и крове; еретика Мигеля Альтамирано объявляли одержимым бесами, а потому убить его как собаку, без всяких угрызений совести, почиталось отныне актом добродетели, который наверняка будет вознагражден божественным провидением.

Отец сорвал листок с двери, вернулся в дом, отыскал ключи от чулана и достал оттуда один из двух пистолетов, прибывших в сундуке моего деда. Выходя, он задумался, не следует ли уничтожить улики, то есть клочки бумаги, застрявшие под гвоздем, но потом понял, что предосторожность оказалась бы напрасной: тот же самый листок встретился ему десять или пятнадцать раз на коротком пути от дома до типографии, где печатали La Opiniоn. Более того: на улице на отца показывали пальцами и громко обличали – обвинители-католики без всякого суда объявили его врагом. Он давно был привычен к вниманию – но не к враждебности. Обвинители сурово смотрели с деревянных балконов, на шеях у них висели кресты, но отцу не было легче оттого, что сверху не доносилось оскорблений, – это являлось, скорее, подтверждением ожидающей его участи, куда более ужасной, чем простое общественное поругание. Он вошел в типографию и показал хозяевам, братьям Акоста, скомканный листок: не узнают ли они станок? Нет, не узнают. Вторую половину дня провел в Коммерческом клубе, выясняя, что думают товарищи. Радикальные общества уже приняли решение: они ответят огнем и мечом, подожгут каждую церковь и убьют каждого клирика, если Мигель Альтамирано подвергнется нападению. Он почувствовал себя менее одиноким, но понял, что городу грозит скорое несчастье. Так что с наступлением вечера он отправился в церковь Святого Фомы к падре Эчаваррии, полагая, что двое мужчин, обменявшихся оскорблениями, могут с той же легкостью обменяться извинениями, но в церкви никого не оказалось.

Или почти никого.

На скамье в заднем ряду лежал тюк или то, что мой отец, ослепленный внезапной сменой света и темноты, принял, пока его сетчатка со всеми своими колбочками и палочками привыкала к полумраку, за тюк. Пройдя вперед, к пресвитерию, проникнув дальше, на уже запретную для него территорию, отыскав дверь приходского дома, спустившись по двум истертым ступенькам, благоразумно и учтиво постучав дважды, он вернулся, выбрал место на случайной скамье, такое, чтобы видна была позолота в алтаре, и стал ждать, хоть и не вполне понимал, какими словами сможет переубедить фанатичного противника. И услышал:

– Это он.

Отец обернулся и заметил, что тюк разделился надвое. Одна половина, оказавшаяся фигурой в сутане (не падре Эчаваррией), уже выходила из церкви, и он видел только спину, а вторая, человек в руане и шляпе, смахивавший на огромный колокол с ногами, двинулась по проходу к алтарю. Отец догадался, что из-под соломенной шляпы, из черного пространства, в котором скоро проступят черты лица, его пристально рассматривают. Он огляделся. С картины за ним следил бородатый мужчина, погрузивший указательный палец (покрытый кожей и плотью, в отличие от пальца на мертвой руке китайца) в открытую рану Христа. На другой картине был мужчина с крыльями и женщина, отмечающая какое-то место в книге столь же плотским пальцем: отец узнал сцену Благовещения, но ангел не походил на китайца. Никто не собирался прийти ему на помощь; человек в руане тем временем бесшумно приближался, словно плыл по намасленной поверхности. Отец увидел его сандалии, закатанные штаны и под краем руаны грязное лезвие ножа.

Оба молчали. Отец понимал, что не может убить врага здесь – не потому что в свои тридцать четыре еще никого не убивал (когда-то да приходится начинать, а пистолетом он владел не хуже любого другого), а потому что в отсутствие свидетелей это было все равно что подписать себе приговор. Люди должны видеть: его вынудили, на него напали, заставили его защищаться. Он встал и пошел по боковому проходу к паперти; человек в руане не бросился к нему, но развернулся и тоже зашагал обратно по центральному проходу: так они и шли параллельно, скамья за скамьей, и мой отец думал, что будет делать, когда скамьи кончатся. Он быстро считал их в уме: шесть скамей, пять, четыре.

Три скамьи.

Две.

Одна.

Отец положил руку в карман и взвел курок. В дверях церкви параллельные линии начали сходиться, человек откинул край руаны и отвел руку с ножом назад. Отец поднял пистолет, прицелился в центр груди, подумал о печальных последствиях того, что собирался вот-вот совершить: подумал о любопытных, которые сбегутся в церковь на звук выстрела, подумал о суде, который признает его виновным в преднамеренном убийстве по свидетельству этих любопытных, подумал о моем деде, пронзенном штыком, и о китайце, пронзенном бамбуковой палкой, подумал о роте, которая поставит его к стенке и расстреляет, и сказал себе, что не создан для тюрьмы и эшафота, что убить нападающего – дело чести, но следующую пулю нужно будет направить себе в грудь.

И тогда он выстрелил.

«И тогда я выстрелил», – рассказывал мне отец.

Но выстрела не услышал, точнее, ему показалось, что от его выстрела пошло оглушительное эхо, неведомый миру грохот: это с соседней площади Боливара долетел гром множества разом разрядившихся орудий. Было за полночь, наступило 17 апреля, и почтенный генерал Хосе Мария Мело только что совершил военный переворот и объявил себя диктатором несчастной сбитой с толку республики.

Все верно: Ангел Истории спас моего отца, хоть и, как мы увидим, ненадолго, просто заменив одного врага другим. Отец выстрелил, но выстрела никто не услышал. Когда он вышел на улицу, все двери были заперты, все балконы пусты, пахло порохом и конским навозом, вдали слышались крики, стук каблуков по булыжной мостовой и, разумеется, настойчивые выстрелы. «Я сразу понял. Этот гул означал гражданскую войну», – говорил мне отец тоном провидца… Он любил примерить на себя эту роль и за время нашей жизни вместе (недолгой) часто клал мне руку на плечо, смотрел на меня, торжественно подняв бровь, и рассказывал, как предсказал то, предугадал се. Про какое-нибудь событие, в котором участвовал косвенно, как свидетель, он говорил: «Давно было понятно, чем это кончится». Или: «Уж не знаю, куда они глядели». Таков был мой отец, человек, которого к определенному возрасту так помотали Великие События – иногда он выходил из них невредимым, чаще нет, – что он развил в себе любопытный механизм защиты: предсказывать то, что вот уже много лет как произошло.

Но позвольте мне небольшое замечание, отступление в скобках, так сказать. Я всегда считал, что в ту ночь история моей страны доказала: у нее есть чувство юмора. Вот я упомянул Великое Событие. Беру лупу и рассматриваю его вблизи. И что я вижу? Чему обязан мой отец своей нежданной безнаказанностью? Перечислим быстренько факты: январским вечером генерал Мело в сильном подпитии покидает офицерскую пирушку и на площади Сантандера, неподалеку от своей казармы, натыкается на капрала по фамилии Кирос, несчастного рассеянного юношу, оказавшегося в такой час на улице без увольнительной. Генерал как полагается отчитывает его, капрал выходит из себя, отвечает дерзко, и Мело не находит ничего лучшего, чем выхватить саблю и одним ударом срубить бедняге голову. Огромный скандал в боготинском обществе, громкие протесты против военщины и насилия. Прокурор обвиняет, судья вот-вот выдаст ордер на арест. Мело с безупречной логикой рассуждает: лучшая защита – это даже не нападение, а диктатура. Под его командованием – целая армия ветеранов, и он умело пользуется ею в своих целях. Можно ли его за это упрекать?

Впрочем, признаю: все это – не более чем дешевые слухи, типичные побасенки, – наш национальный спорт, – но caveat emptor[3 - Пусть покупатель остерегается (лат.).], а я уж буду рассказывать как хочу. Согласно другим версиям, капрал Кирос поздно возвращается в казарму после уличной потасовки и к моменту встречи с Мело он уже ранен; некоторые утверждают даже, будто на смертном одре Кирос узнает, какие обвинения предъявлены генералу, и освобождает его от всякой ответственности. (Не правда ли, красивая история? Столько в ней этакой мистики – «учитель и ученик», «наставник и протеже». Рыцарская версия – моему отцу она точно нравилась.) Но вне зависимости от различных объяснений один факт остается неопровержимым: гладко причесанный – будто корова языком лизнула – генерал Мело, смахивающий на Мону Лизу с двойным подбородком, стал инструментом, который история избрала, чтобы неистово высмеять судьбу наших юных республик, не доведенных до ума изобретений, навечно оставшихся без патента. Мой отец убил человека, но убийство кануло в забвение, когда другой человек, стремясь избежать грозящего ему, словно простому смертному, заключения, решил штурмом взять то великое, о чем всякий колумбиец говорит с гордостью: Свободу, Демократию, Государственные институты. И Ангел Истории, сидящий в партере, хохотал так, что свалился с кресла и уронил свой фригийский колпак.

Господа присяжные читатели, я не знаю, кто первым сравнил историю с театром (мне это право точно не принадлежит), но могу утверждать одно: этот прозорливец не был знаком с нашим колумбийским трагикомическим сюжетом, пьесой посредственных драматургов, сооружением криворуких сценографов, детищем нечистоплотных импресарио. Колумбия – пьеса в пяти актах, которую кто-то попытался написать классическим стихом, а получилась грубая проза, представленная переигрывающими актерами с отвратительной дикцией. Так вот, я возвращаюсь в наш маленький театрик (и еще не раз вернусь), к очередной сцене: двери и балконы заперты на засовы, кварталы вокруг Правительственного дворца призрачно пусты. Никто не слышал выстрела, прогремевшего в холодных каменных стенах, никто не видел, как мой отец выходит из церкви Святого Фомы, как он, словно тень, мчится по улицам, как в столь поздний час заходит в дом с еще не остывшим пистолетом. Маленькое происшествие оказалось стерто Великим Событием: крохотную смерть обыкновенного жителя квартала Эхипто затмили грядущие Неисчислимые Потери, каковым покровительствует Святая Дева-Война. Но, как я уже сказал, мой отец всего лишь сменил противника: преследователь от церкви был уничтожен, зато теперь за дело взялись военные. В новой Боготе, где заправлял Мело с дружками-мятежниками, таких радикалов, как мой отец, боялись за недюжинный талант к организации беспорядков – не зря те посвящали долгие годы изучению революций и политических смут, – и не прошло и суток с той минуты, когда человек в руане, а точнее его труп, рухнул на пол церкви Святого Фомы, как по всему городу начались аресты. К радикалам, студентам и членам Конгресса являлись вооруженные и не слишком любезные гости – люди Мело; темницы полнились; многие вожаки опасались за свою жизнь.

Отцу об этом сообщили не его товарищи. Некий лейтенант предательской армии пришел к нему ночью и разбудил ударами приклада об оконную раму. «Тут я и подумал, что конец мне настал», – рассказывал отец много лет спустя. Но оказалось совсем не так: на лице лейтенанта читались разом гордость и вина. Отец покорно отпер дверь, но тот не стал заходить. Еще до рассвета, сказал он, прибудет отряд и арестует отца.

– Откуда вы знаете?

– Знаю, потому что отрядом командую я, – сказал лейтенант. – Я сам и отдал этот приказ.

И, сделав масонское приветствие, исчез.

Только тогда отец понял, кто это был: один из членов «Звезды Текендамы».

Так что, собрав самое необходимое, в частности злосчастный пистолет и костлявую длань, отец укрылся в типографии братьев Акоста. И обнаружил, что многим его товарищам пришла в голову та же мысль: новая оппозиция уже начинала обдумывать, как вернуть страну в русло демократии. Раздавались крики: «Смерть тирану!» (Скорее благоразумный шепот, потому что патрули тревожить раньше времени тоже не годилось.) В ту ночь среди тискальщиков и переплетчиков, которые только изображали беспристрастность, среди этих железных людей, таких мирных с виду, но способных развернуть целую революцию, если потребуется, в окружении сотен или даже тысяч деревянных ящичков, содержавших, по-видимому, все возможные протесты, подстрекательства, угрозы, манифесты, ответные манифесты, обвинения, разоблачения и опровержения политического мира, собрались вожаки радикалов, чтобы вместе выйти из захваченной столицы и спланировать с вооруженными силами в провинциях кампанию по возвращению власти. Отца приняли с радостью и совершенно буднично заявили, что намерены назначить его командовать полком. Тот присоединился к повстанцам, отчасти потому что в компании чувствовал себя защищенным, отчасти потому что идеалисты всегда с трепетом относятся к идее товарищества, но в глубине души он уже принял решение, и оно не менялось с самого начала его пути.

Здесь я ускорюсь. Прежде я посвящал несколько страниц событиям одного дня, а теперь моя история требует уместить в пару строк события многих месяцев. В сопровождении слуги, под покровом непроглядной равнинной ночи до зубов вооруженные защитники государственности выехали из Боготы. По склону горы Гваделупе они поднялись к пустынным плоскогорьям, где даже суровые эспелеции[4 - Эспелеция, или фрайлехон, – древовидное растение с толстым стволом без ветвей, произрастающее в Венесуэле, Колумбии и Эквадоре. – Примеч. ред.] умирали от холода, а потом спустились в теплые края на купленных по пути своенравных и прожорливых мулах, прибыли на берег реки Магдалена и спустя восемь часов плавания на утлом каноэ оказались в Онде, которую и объявили ставкой сопротивления. В последующие месяцы мой отец набирал людей, добывал оружие, отправлял солдат в пикеты, был добровольцем в войсках генерала Мануэля Марии Франко, потерпел поражение в Сипакира, слышал, как генерал Эррера предсказал собственную смерть, и видел, как это пророчество сбылось, пытался собрать другое временное правительство в Ибаге, но неудачно, созывал распущенный диктатором конгресс, лично составил батальон из молодых людей, покинувших Боготу, или Санта-Фе, и присоединил его к войскам генерала Лопеса, в решающие дни получал запоздалые, но радостные известия о победах в Босе, Лас-Крусес и Лос-Эхидос, узнал, что третьего декабря вся девятитысячная армия собирается вступить в Санте-Фе, или Боготу, и пока его товарищи праздновали, поедая форель по-дьявольски и распивая такое количество бренди, какого он и не видел никогда, решил, что отпразднует с ними, выпьет свой бренди и доест свою форель, а потом скажет им: он не станет участвовать в триумфальном шествии, не станет входить в возвращенный город.

Да, объяснит он, ему не нужно возвращаться, потому что город, хоть и восстановлен для демократии, для него утрачен навсегда. Он больше не будет там жить, ибо тамошняя жизнь кажется ему завершенной, принадлежащей кому-то другому. В Боготе он убил, в Боготе прятался, в Боготе у него ничего не осталось. Но они, разумеется, не поймут, а те, кто поймет, откажутся верить или попытаются разубедить его словами вроде «город твоих предков», «город твоей борьбы» или «город, где ты увидел свет», и тогда ему придется показать им в качестве неопровержимого и достоверного доказательства своего нового места назначения руку мертвого китайца с пальцем, неизменно, словно по волшебству, указывающим на провинцию Панама.

II