Полная версия:

У Кубань-реки

У Кубань-реки

Записки краеведа

Василий Алфёров

© Василий Алфёров, 2016

Редактор Егор Алфёров

Составитель Николай Алфёров

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Барсуковский подвижник

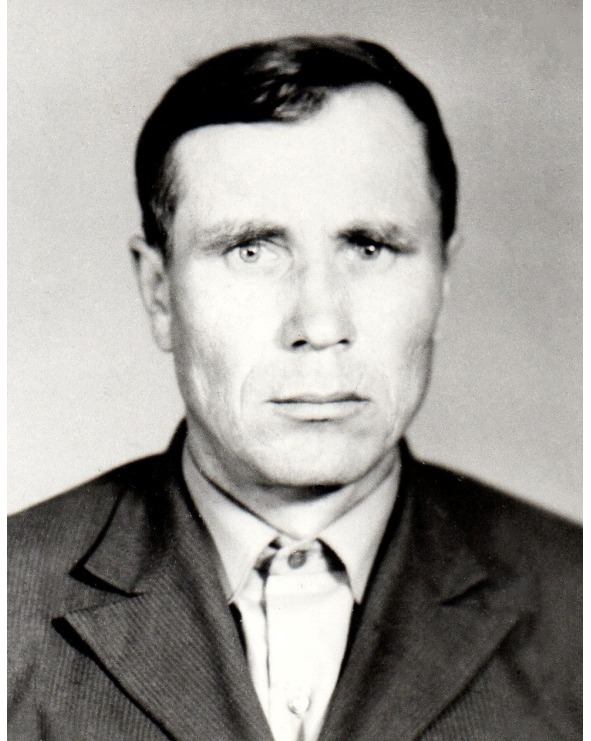

Автор этого сборника – Отличник народного просвещения, действительный член Географического общества СССР Василий Георгиевич Алфёров – был настоящим педагогом. От Бога.

Военное дело, география, краеведение, физическая культура, музейное дело, туризм водный и сухопутный, писательство – вот далеко не полный перечень сфер деятельности этого разностороннего, увлечённого и удивительно талантливого человека, около сорока лет проработавшего учителем в станице Барсуковской Ставропольского края Кочубеевского района.

Он никогда не считал себя профессиональным литератором. Вместе с тем, любовь к литературе, к творчеству всегда жила в нём и подвигала его на литературные опыты. Он автор повести для детей «Внук солдата» (в духе Гайдара) и неопубликованного киносценария «Родной сын», многочисленных публикаций в районной газете «Звезда Прикубанья» – краеведческих очерков по истории родного края и района, документальных зарисовок и дневников, в которых поведал о своих невероятно интересных путешествиях на плотах и байдарках, о людях, с которыми ему доводилось встречаться в этих туристских скитаниях.

Друзья Василия Георгиевича, ставропольские писатели, рецензировавшие приключенческую повесть «Внук солдата (Тайна прикубанского леса)», впервые публикуемую в этом сборнике, действительно называли его «ставропольским Гайдаром». Он дружил и переписывался со многими из них – с Ильёй Чумаком, Михаилом Усовым, Василием Росляковым, Тимофеем Шелухиным, встречался в Кисловодске со «ставропольским Шолоховым» Андреем Губиным, автором знаменитого романа «Молоко волчицы» и повести «Афина Паллада». Дружил и часто общался с краеведом и писателем Германом Беликовым, написавшим популярную некогда книгу для подростков «Мои друзья и зелёный рюкзак», а впоследствии автором интереснейших монографий по истории Ставропольского края.

В 1980-е годы консультировал киногруппу фильма «Юнармия» режиссёра Юнникова на предмет поиска подходящих мест на Кубани для съёмок картины.

Немало барсуковский подвижник оставил нам и рассказов. В настоящий сборник, наряду с публицистическими очерками, включён рассказ «Из жизни Витьки Петрова», который кроме районной газеты «Звезда Прикубанья» был опубликован, уже после смерти автора, и в еженедельной региональной газете «Российский инвалид» (октябрь 1993 года), которая в 1990-е годы издавалась в городе Орле и распространялась в центральных областях России. «Ставропольская правда» напечатала юмористический рассказ «Новичок в хоре», рассказы «Секрет мощности», «Однополчанин» («Ради жизни на земле») и остальные опубликованы в газете «Звезда Прикубанья».

Во втором приложении к данному сборнику помещено стихотворное поздравление, приуроченное к 60-летию автора – «Василий Алфёров» (книга про отца), написанное в духе поэмы «Василий Тёркин» (книга про бойца) Александра Твардовского, любимого поэта Василия Георгиевича.

Василий Георгиевич умер в 1991 году. Но его до сих пор часто вспоминают родственники, друзья, знакомые, ученики. Знают о нём даже те, кто никогда не видел его, ведь человек известен прежде всего делами своими… В марте 2013 года ученица 10 класса Барсуковской средней школы Наталья Власова приняла участие и заняла первое место в районном конкурсе исследовательских работ в научно-практической конференции туристско-краеведческого движения «Отечество». Она же стала победителем и краевого конкурса и была направлена в Москву на Всероссийские краеведческие чтения движения «Отечество», которые проводились с 10-го по 15-е ноября 2013 года. Тема её исследования: «Василий Георгиевич Алфёров – краевед и турист».

Власова стала дипломантом этого конкурса, заняв 2-е место в номинации «Земляки». А руководитель её исследовательской работы, Валентина Васильевна Попова, была удостоена Грамоты министерства Науки и Образования Российской Федерации. Это исследование Натальи Власовой в сокращённом варианте опубликовано в первом приложении предлагаемого сборника.

Несколько слов о музее. Более 50-ти лет назад, в 1960 году, В. Г. Алфёров организовал в станице Барсуковской народный краеведческий музей, но в 1973 году дом, в котором он располагался, был продан. Уникальные экспонаты пришлось раздать по Красным уголкам района. Казалось бы доброе дело было навсегда похоронено… Но Алфёров не привык сдаваться и в начале 1980-х годов на базе Барсуковской средней школы он создаёт зал Боевой Славы. И вновь по крупицам собирает бесценный материал об участниках Великой Отечественной войны.

В 1991 году В. Г. Алфёрову было всего 64 года. Владимир Высоцкий в стихотворении, посвящённом памяти Василия Шукшина, писал: «Смерть самых лучших выбирает, выдёргивает по одному… Не поздоровилось ему: не буйствует и не скучает…»

У Василия Георгиевича нашёлся хороший преемник. Благодаря энтузиазму и усилиям учителя Барсуковской средней школы Валентины Васильевны Поповой, в 1995 году при школе создаётся «Казачья горница», послужившая базой для собирательской деятельности и в последствии – для открытия нового, теперь уже школьного, краеведческого музея «Наследие». В 2007 году открылись две первые комнаты-экспозиции, а в 2009 году – шесть. Валентина Васильевна Попова стала руководителем этого музея и достойным продолжателем дела, которому много лет посвятил Василий Георгиевич Алфёров.

Помнят, изучают опыт и чтят заслуги барсуковского подвижника и сегодня. В октябре 2015 года в Барсуковской средней школе состоялось заседание районного методического объединения учителей географии, на котором была представлена презентация «Василий Георгиевич Алфёров – географ, краевед и турист». А решением Совета депутатов Барсуковского сельсовета 5 созыва от 29 октября 2015 года Василию Георгиевичу Алфёрову было присвоено звание «Почётный гражданин Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края».

Прекрасная жизнь

Штрихи к портрету отца

(газета «Звезда Прикубанья»,3 февраля 1987 г.)Первого февраля исполнилось 60 лет краеведу и географу, преподавателю физкультуры и военного дела Барсуковской средней школы Василию Георгиевичу Алфёрову, человеку, которому я многим обязан в жизни.

Когда он был немного помоложе, друзья и просто посторонние люди находили его удивительно похожим на Василия Шукшина. Скуластое лицо, шукшинский взгляд, темперамент. Ему приятна была эта похожесть, потому что он по настоящему любил и любит Мастера и Художника Шукшина, так трудно, но прекрасно прожившего свою короткую и яркую жизнь. Отцу так и не довелось встретиться летом 1974 года в Москве с Василием Макаровичем. Писатель и актёр Шукшин уехал в то время на досъёмки фильма «Они сражались за Родину». Уехал и не вернулся. Но всё это время на книжной полке отца рядом с «Тихим Доном» Михаила Шолохова, томиками Константина Симонова и Александра Твардовского – сборники рассказов Шукшина. Эти книги – постоянные спутники жизни, нравственный ориентир, они определили жизненные и художнические пристрастия отца.

Духовность – главное, что получил в наследство от своих любимых писателей отец. Это богатство бесценное. Радость бытия, неукротимый оптимизм, неиссякаемый юмор и энергия, любовь к жизни и подвижничество – вот, пожалуй, определяющие черты характера моего отца.

Немало сил и энергии он отдал изучению истории станицы и родного района. Одна из первых его публикаций в районной газете «Звезда Прикубанья» так и называлась «Люби и знай свой район». Организовав в станице Барсуковской краеведческий музей, 15 лет он вместе с учениками, по крупицам, собирал экспонаты, доставал «по случаю» или с помощью станичников изготавливал манекены и облачал их в домотканые свитки, в шинели участников революции, собирал монеты, предметы домашнего обихода казаков, старое оружие, достал даже окаменевшую челюсть южного носорога и окаменевший позвонок дельфина. Жители станицы заинтересовались музеем и всем миром несли в него экспонаты. Из Москвы, вместе с подарками мне и маме и впечатлениями о поездке, он привозил что-нибудь и для музея: подаренные московскими коллегами старинные монеты и настоящие кирпичи из настоящей Кремлёвской стены. А из Ленинграда мы вместе привезли бивень южного слона, который распиливали ножовкой возле Исаакиевского собора (бивень не помещался в троллейбус).

Кому-то, возможно, всё это казалось чудачеством. Но те, кто давно знает моего отца, понимали, что собирательством он занимался не ради собственной славы, а для людей, и прежде всего для тех, кто только стоял на пороге самостоятельной жизни – для своих учеников. А когда, будучи в армии, я узнал, что совхоз за бесценок продал кому-то дом, в котором находился музей, не поверил, что в станице больше нет его главной достопримечательности.

Сотни километров отец исколесил со своими учениками по Ставрополью – пешими маршрутами и водными (на плотах по Невинномысскому, Право-Егорлыкскому и Лево-Егорлыкскому каналам, по Кубани и по Кубань-Калаусу). Судьба туриста и подвижника забрасывала его и в Сибирь, где он «сухим» выходил из аверкилей, когда вместе с другими туристами-водниками он сплавлялся на байдарках по Кантегиру. Отстав от отряда, он трое суток без пищи под проливным дождём блуждал по тайге километрах в 60-ти от тех мест, где много позже были обнаружены Лыковы. И не пропал, и не сломился.

Несколько лет отец возглавлял команду учителей района на краевых туристических соревнованиях. Почти ежегодно готовил юных туристов на районные слёты, а в 1970 году барсуковские ребята вошли в сборную команду края, которая приняла участие во Всероссийском туристическом соревновании и даже заняла 8-е место из 78-и, обогнав команды Москвы и Ленинграда.

Странствия отца, его встречи с интересными людьми, размышления об увиденном и пережитом, нашли выражение в творчестве, которому он посвящает свободное время. Особое место в жизни отца занимает сотрудничество с районной газетой «Звезда Прикубанья».

Одним из наиболее ярких публицистических материалов, предложенных отцом для районки, был его дневник туриста-водника «По таёжной реке», посвящённый байдарочному походу по Кантегиру. Немало на страницах «Звезды Прикубанья» было напечатано и его рассказов. И вот практически готова рукопись повести для детей «Внук солдата». Эта повесть – итог многолетних жизненных наблюдений педагога, краеведа и географа. В ней соприкасаются друг с другом вымысел и реальность, память о войне и мысли о дне сегодняшнем. Лейтмотивом проходит тема любви к родному краю, родной природе.

Не верится, что отцу шестьдесят, что он больше не будет показывать мальчишкам на занятиях по физкультуре, как правильно делать «обрыв» и «солнце» на турнике, и не станет больше укладывать вещи в свой рюкзак, собираясь вместе с учениками на военные сборы. Кстати, военное дело – любимый школьный предмет отца. Семь лучших лет своей жизни он провёл в армии. Семнадцатилетним принимал участие в освобождении Китая от японских милитаристов. Затем служил на Дальнем Востоке. Есть что вспомнить и рассказать своим ученикам.

Время неумолимо мчит вперёд, но отец кажется молодым, каким был 23 года назад, когда сказал мне: «Вот, сын, я теперь, как твой дед Егор». А было моему деду 37 лет, когда он ушёл на фронт и остался только в памяти людской и именем на мраморной доске надзорненского мемориала.

Так уж получилось, что я живу в других краях. Часто бываю на берегу Оки и в её степенном равнинном течении невольно ищу и не нахожу черты говорливой и неспокойной Кубани, и сердце сжимается в тоске по своей малой родине – Ставрополью, где живут дорогие моему сердцу родители, где корни памяти моей.

Н. Алфёров,Старший редактор Орловского областного управления кинофикацииI. Литературное наследие

Внук солдата

(Тайна прикубанского леса)

Повесть для детей среднего школьного возраста

Светлой памяти отца моего,

Алфёрова Георгия Дмитриевича,

посвящается.

МИШКА, НАТАШКА, КОЛЯ И САШКА

Жили они в станице Прикубанской, на улице Мира. Учились в одной школе.

Всё, о чём дальше пойдёт рассказ, началось с того, что Мишка Звездинов полюбил Наташку Гуторову. Мишка учился в четвёртом классе, Наташка – в девятом и была у них отрядной пионервожатой. Мишкина любовь была совсем не такой, какой её показывают в телефильмах для взрослых. Он никогда не ходил с Наташкой в кино на вечерние сеансы, не вздыхал томно, сидя с нею на скамеечке при луне. Просто ему очень хотелось как можно чаще быть с нею рядом. И ещё больше хотелось нравиться ей. И если Наташка иногда хвалила его за что-то, Мишка чувствовал себя самым счастливым человеком на земле.

Каждое утро, собравшись в школу, Мишка садился у своей калитки на скамеечку и ждал, когда выйдет Наташка. Увидев её, он, будто случайно, оказывался рядом. Однажды Мишка робко попросил:

– Дай я понесу твой портфель.

Наташка рассмеялась.

– Ты его не донесёшь, он тяжёлый!

Большего унижения трудно было придумать. Швырнув свой портфель на землю, Мишка решительно нагнулся над большим камнем-валуном, лежавшим в полутора метрах от забора Наташкиного подворья, и решительно заявил:

– Хошь, я его сейчас выкачу на середину улицы? Хошь?

– Ну что ты, Миша, не надо! – с притворным испугом выпалила Наташка. – Я верю, что сможешь. Но пусть лучше он остаётся на месте. Папа положил его здесь нарочно. Чтобы трактористы и шофёры не проезжали близко у забора и не сломали молодые вишенки.

Сопровождал Мишка Наташку и тогда, когда она возвращалась из школы. Но вскоре у него появился опасный соперник – Наташкин одноклассник Санька Мокроусов. И самое обидное, ему-то Наташка с радостью доверяла носить свои учебники. Теперь Мишка сопровождал уже двоих. А Саньке почему-то не понравилось такое сопровождение. Однажды он, грубо толкнув Мишку в спину, сказал:

– Топай домой, малыш. Да побыстрей! Там тебе мамка, наверное, новую игрушку купила, ждёт не дождётся сынульку. А ты плетёшься как черепаха.

Мишка лишь нервно подёрнул плечами и продолжал молча идти рядом. Тогда Санька отпустил ему увесистый подзатыльник. Мишка молча поднял слетевшую с головы лёгкую кепку с прозрачным козырьком, деловито отряхнул её от дорожной пыли, снова надел на голову и так же молча продолжал идти рядом с Наташкой. Разъярённый таким невиданным упрямством, Санька вдруг схватил Мишку обеими руками за горло, приподнял его и, яростно встряхнув худенькое Мишкино тело, прошипел сквозь зубы:

– Слушай, шпингалетик, если ты сейчас же не исчезнешь, я оторву тебе уши и скормлю их собакам!

Такой угрозы Мишка испугался. Испугался не потому, что ему будет больно, а потому, что без ушей он будет выглядеть некрасивым и никогда не сможет понравиться Наташке. Подождав, пока Санька и Наташка удалились от него шагов на тридцать, Мишка медленно пошёл следом.

– Саш, ну зачем ты так, – услышал он голос Наташки, – ведь он же совсем маленький!

Знала бы Наташка, что словами «совсем маленький» она обижает Мишку гораздо больше, чем Санька своим подзатыльником и угрозой оторвать уши. А ещё не знала Наташка и того, что это он тайком снял её фотографию со стенда «Отличники нашей школы». Мишка аккуратно завернул её в целлофан и спрятал дома в тайнике, на чердаке летней кухни. Каждый день, вернувшись из школы, Мишка, не заходя в дом, взбирался по приставной лестнице на чердак, доставал фотографию, долго любовался дорогими чертами Наташкиного лица, потом начинал страстно, с придыханием, целовать её. Однажды за этим занятием его застал отец, которому понадобилось что-то на чердаке.

– Что это у тебя? – спросил он, с трудом просовывая своё большое тело сквозь маленькую дверку во фронтоне.

– Это я… маме открытку приготовил… к восьмому марта, – нашёлся Мишка, пряча фотографию за спину.

– А на кой ты её нюхаешь?

– Там цветы нарисованы, – соврал Мишка, не моргнув глазом.

Отец насмешливо фыркнул:

– Ишь чего, придумал, ботаник! Нарисованные цветы не пахнут!

Теперь Мишка в школу и из школы сопровождал Саньку с Наташкой, идя за ними на почтительном расстоянии. Сколько раз его пылкое воображение рисовало картины рыцарского геройства одну ярче другой. Например, такую:

На Саньку с Наташкой нападают три, нет, пять здоровенных хулиганов. Санька бросает портфели с книгами и, с полными отчаяния и мольбы криками «Мама, ой мама!», со скоростью, завидной для чемпиона мира в беге на короткие дистанции, улепётывает домой. Наташка, конечно, храбро вступает в борьбу, но силы слишком неравные. И тут Мишка орлом налетает на обидчиков. Первого он валит с ног ударом в челюсть, второго бьёт ногой под дых, третьего бросает на землю через бедро, четвёртого сбивает классической подножкой, пятому болевым приёмом заламывает руки за спину и принуждает его стать на колени. В считанные мгновения все пятеро ползают у Мишкиных ног и слёзно просят:

– Миша, прости нас, пожалуйста, мы больше не будем…

Презрительно глядя на них сверху вниз, Мишка, указывая на Наташку, приказывает им:

– У неё просите, вы не меня оскорбили!

Наташка, конечно, великодушно прощает. Здоровенные оболтусы, в раболепном поклоне, прижав ладони к сердцу, пятятся от них задом. А Мишка, презрительно подфутболив Санькин портфель, взяв одной рукою Наташкин и свой, берёт под руку трепещущую, не отрывающую от него благодарного взгляда, Наташку и ведёт её домой…

Но время шло… Хулиганы не нападали. И Наташку в школу и из школы сопровождал по-прежнему не Мишка, а Санька.

И вот Мишка, на удивление всех мальчишек школы, записался в кружок кройки и шитья. Записался, разумеется, не потому, что ему захотелось овладеть всеми тонкостями портняжного искусства, а потому, что в этом кружке занималась Наташка.

Через три недели Мишка появился в спортивном зале в новеньких плавках и спортивных трусиках собственного пошива. В ожидании начала урока, девчонки уселись на скамейках вдоль стены. Посередине зала была дорожка из спортивных матов для кувырков.

– Ну, как формочка? – спросил Мишка своего соседа по парте и по дому Колю Стороженко. – Сам шил!

– Ништяк! – похвалил Коля и предложил: – Давай, кто дальше докувыркается.

– Давай, – согласился Мишка. Но едва он успел сделать несколько кувырков, как девчонки подняли такой визг, что можно было подумать, будто каждой из них сунули за пазуху по живой мышке.

Не понимания причины смеха, Мишка прекратил кувырки, отбежал к противоположной стене зала и смущённо сел на скамейку лицом к девчонкам. Девчонки захохотали и завизжали с удвоенной силой. Коля быстро подбежал к Мишке и, заслонив его собою от девчонок, быстро прошептал:

– Миш, ты больше не кувыркайся и не садись.

– Почему? – недоумевал Мишка.

– Понимаешь, у тебя всё-всё видно.

После такого конфуза Мишка больше не появлялся на занятиях кружка кройки и шитья. Но вскоре у него появилась новая возможность заниматься с Наташкой общим делом.

Классный руководитель четвёртого класса, учитель географии Бекетов Иван Алексеевич, предложил создать в станице краеведческий музей. Сельский Совет выделил под музей старый дом. Совхоз помог отремонтировать его, и работа закипела. Из старшеклассников был создан совет музея во главе с Санькой Мокроусовым. А вообще-то в создании музея принимали участие почти все школьники и жители станицы. Каждый, кто находил что-нибудь имеющее отношение к старине, тащил всё это в музей. Большую помощь в определении и сортировке экспонатов оказывал самый старый житель Прикубанской дедушка Гуреевич.

Мишке страстно хотелось найти что-нибудь такое, чтобы все ахнули от зависти. Он успел обойти уже полстаницы, собрал несколько старинных монет и цеп-комбайн – две палки различной длины, скрепленные между собой куском сыромятной воловьей кожи. Гуреевич похвалил его за «комбайн» и тут же показал, как им в старину обмолачивали снопы хлеба. Но всё это было не то. Когда Мишка учился ещё в первом классе, мама возила его в краевой музей, где больше всего его удивил скелет огромного Южного слона. Эх, найти бы такие костомахи! И тут Мишка вспомнил, как прошлой зимою, катаясь на коньках по Кубани, он увидел торчащие из обрыва какие-то кости. Но чтобы добраться до них, нужно было или сверху отрывать яму глубиною примерно в пять метров, или же, когда замёрзнет Кубань, со льда приставлять к обрыву лестницу высотою в шесть-семь метров. Теперь, поразмыслив, Мишка решил добираться до костей сверху по верёвочной лестнице. Лестницу он сделал из капроновых шнуров и прочных свидиновых прутьев. В субботу после уроков и весь воскресный день Мишка провисел на этой лестнице над пенящимся внизу потоком Кубани. Ему было очень страшно и неудобно в висячем положении долбить плотно слежавшуюся глину.

В понедельник вечером в музее Санька, Наташка и Гуреевич занимались разбором экспонатов. Они находились в дальней комнате, когда в прихожей хлопнула дверь и раздался глухой удар чего-то твёрдого об пол. Санька вышел в прихожую. Там стоял Мишка, вытирая кепкой пот с лица. Перед ним лежали два мешка, связанные между собою завязками. Примерно до одной четверти своего объёма мешки были наполнены какими-то крупными предметами.

– А-а, старый знакомый, – улыбнулся Санька. – С чем пожаловал на сей раз? Наверное, детали самодельного ткацкого станка где-то раздобыл.

– Сейчас увидишь! – загадочно улыбаясь, Мишка быстро развязал мешки и вытряхнул их содержимое на пол. – Вот, смотри.

Увидев пожелтевшие, густо облепленные комьями глины кости, Санька удивлённо посмотрел на Мишку.

– На какой свалке ты откопал этот махан и зачем притащил его сюда?

– Не на свалке, а в обрыве Кубани.

– Какая разница, где выкопал, – прервал его Санька.

– А такая разница, – повысил голос Мишка. – Ты видел в Ставрополе в музее скелет Южного слона?

– Ах, извините, Михаил Батькович, – с иронией воскликнул Санька, хлопнув пред собою ладонями, – я и не догадался, что это кости Южного слона. Только они что-то слишком мелковаты.

– Нет, – ответил Мишка, не замечая иронии, жил он тогда, когда и слоны здесь жили.

– А черепа там не видел? – уже серьёзно спросил Санька.

– Конечно будет и череп, – уверенно заявил Мишка, – там, знаешь, сколько много костей, только их трудно одному выкапывать.

– Интересно, интересно, – Санька достал из кармана складной пластмассовый метр и стал раскладывать кости по полу, примеряя их друг к дружке. – Кажется, ради этого стоит потрудиться.

– Дедушка, а это что такое, – послышался из соседней комнаты голос Наташки, – как его подписать?

Мишка быстро шмыгнул в ту комнату и остановился у порога, любуясь Наташкой.

– О-о, внучка, это такая старина, что и я её чуть-чуть помню, – сказал Гуреевич, беря из рук Наташки какую-то железную деталь, похожую на наконечник гигантского копья.

– Пиши так: «Наральник – металлический наконечник деревянной сохи». В те времена всякий хозяин, у кого соха была с наральником, считался богачом.

Быстро вошёл Санька и, потрясая перед собою длинной костью, радостно сообщил:

– Вы понимаете, какую находку сделал наш Михаил! Это кость из задней части скелета какого-то, может быть еще неизвестного науке доисторического животного. По моим подсчетам, в задней части оно имело высоту около полутора метра.

– В таких делах я вам не советчик, – улыбнулся Гуреевич, – тут надо обращаться к археологам.

– Завтра же организую старшеклассников, – продолжал Санька, – откопаем остальные кости, восстановим скелет и, по праву первооткрывателей, по месту находки, назовем его Кубанозавром. Представляете: наш маленький еще не открывшийся музей, станет хранителем, может быть, единственного в мире скелета.

Наташка поцеловала Мишку в лоб, затем, прижимая одной рукой его голову к своей груди, а другою взлохмачивая рыжую Мишкину шевелюру, прошептала:

– Какой ты молодец, Мишулька! Истинный первооткрыватель он, – продолжала Наташка, обращаясь к Саньке. – Ему и принадлежит право, как назвать это животное.

Мишка чувствовал себя на седьмом небе от счастья! Он тут же подумал, что если и вправду ему предложат назвать это животное, он обязательно назовет его в честь Наташки Натозавром.

Но недолго продолжалось Мишкино счастье. И разрушил его Гуреевич.

– Так где ты, говоришь, выкопал эти кости? – спросил он Мишку.

– А там, в обрыве Кубани, – сказал Мишка, указывая рукою направление.

– Как же ты туда добрался, – продолжал допытываться Гуреевич. – На лодке или вплавь?