Полная версия:

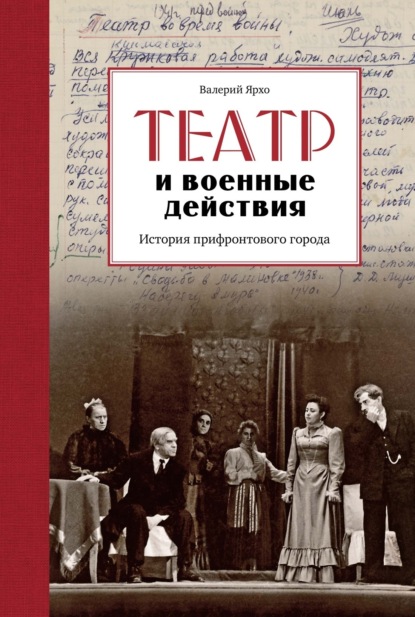

Театр и военные действия. История прифронтового города

Не то чтобы о возможности скорой войны не думали… Наоборот! О грядущей «Большой войне» разговоры велись практически все то время, как закончилась Гражданская война и советская власть установилась достаточно прочно. Только в разные годы воевать готовились с разными врагами, а потому несколько раз кардинально меняли стратегические планы и их составителей.

Изначально предполагалось, что победа социализма в России является лишь первым этапом мировой революции. Неслучайно на гербе СССР был изображен земной шар, запечатленный коммунистическим символом – перекрещенными серпом и молотом. Планы грядущей войны под лозунгами «освобождения трудящихся всего мира» совершенно не скрывались. Эти декларации являлись основой коммунистической пропаганды, как в стране, так и за ее рубежами.

Международная организация Коминтерн из своей московской штаб-квартиры направляла действия коммунистических и «стоявших на коммунистической платформе» партий разных стран. На VI Конгрессе Коминтерна, проходившем в Москве с 1 июля по 1 сентября 1928 года, один из руководителей Советского государства, член Политбюро ЦК ВКП(б) Алексей Иванович Рыков в речи перед закрытием Конгресса говорил: «Коминтерн рожден войной. Коминтерн одержал не одну крупную победу. Если буржуазия спустит с цепи фурию войны, то пролетариат – в конечном счете – овладеет миром! Коминтерн в ответ на нападение на СССР сомкнет свои ряды для революции, для Гражданской войны, для победы диктатуры пролетариата».

В Манифесте[52] Конгресса к мировому пролетариату говорилось: «Коминтерн призывает рабочих и крестьян всех стран приготовиться к превращению новой грядущей всемирной войны во всемирную социалистическую революцию»[53].

Помощи иноземных «братьев по классу» в военное время отводилась особая роль. Предполагалось, что мобилизованные в армии капиталистических стран вооруженные европейские пролетарии воевать с СССР не захотят из чувства «классовой солидарности». Под воздействием пропаганды агентов Коминтерна они восстанут, откроют фронты. Лавина наступающей Красной армии ворвется в Европу, круша разрозненные очаги сопротивления, пройдет до Атлантического океана. После победы на Европейском континенте должны были возникнуть…

Что именно, толком никто и не знал. Было время, когда всерьез прорабатывалась концепция конфедерации социалистических республик, объединенных в Соединенные Социалистические Штаты Европы (ССШЕ). Позже пошли разговоры о том, что прежние буржуазные страны должны просто войти в состав СССР как союзные республики. Послевоенное будущее Европы виделось по-разному, в зависимости от политической конъюнктуры конкретного момента[54]. Окончательное решение будущего стран и народов Европы откладывали «на потом»[55]. Сначала надо было победить в войне.

Без малого два десятка лет партийная пропаганда твердила про могучую Красную армию, стремительную авиацию и надежный советский флот, которые непременно победят любых врагов, разгромив их наголову. Иных источников информации подавляющее большинство населения СССР было лишено, а потому этот вербальный прессинг вселял в людей убежденность в том, что уж коли войны так на сяк не избежать, то воевать придется где-то там, в дальних странах. Дело обойдется малой кровью, а завершится все непременно блестящей победой…

Неудачи сражений на полях Гражданской войны в Испании, гремевшей на Пиренейском полуострове с 1936 по 1939 год, и тяжелые потери Красной армии во время Зимней войны с Финляндией, понесенные с ноября 1939 по март 1940 года, огорчали и настораживали. Однако же восторги реляций о победах над японцами в боях у дальневосточного озера Хасан и на реке Халхин-Гол в Монголии и молниеносном «Освободительном походе» на Польшу в 1939 году перевешивали. Бескровное отторжение у Румынии областей Бессарабии и Северной Буковины летом 1940 года, успешные военно-дипломатические маневры в Прибалтике вселяли надежду на то, что вот так же, как-то так потихоньку-полегоньку все устроится без больших жертв и серьезных испытаний.

Главного советские идеологи добились – уверенные в быстрой и яркой победе, люди не боялись «Большой войны». Иные даже жаждали ее, ожидая захватывающих военных приключений, ярких впечатлений и полагавшихся за боевые заслуги наград.

Лучше всего эти иллюзии воплощает финальный момент знаменитого фильма «Тимур и его команда», вышедшего на экраны в 1940 году и сразу ставшего бешено популярным в широких народных массах, особенно среди юношества и молодежи. Сюжет фильма венчает сцена ухода на некую, не указано точно, какую именно, войну мобилизованного в армию инженера автомобильного завода Георгия Гараева. Молодой человек неяркой внешности в мешковатом летнем костюме, до того лишь пару раз ненадолго появлявшийся на экране в проходных сценах фильма, облаченный в новенькую форму воентехника 1-го ранга, что приравнивалось к воинскому званию старшего лейтенанта, разом превращается в центральную фигуру, главного героя, вокруг которого строится основное действие. Прежние главные герои – Женя Александрова, Тимур и вся его команда – отходят на второй план, становятся фоном, свитой. Люди, прежде на инженера-автомобилиста никакого особого внимания не обращавшие, теперь с музыкой, пением и танцами сопровождают ставшего воентехником Гараева до железнодорожной станции. В этом спонтанном карнавале не чувствуется даже маленького намека на беспокойство, что на войне-то Гараева могут убить или искалечить, что он может оказаться в плену или вообще пропасть без вести. Сама атмосфера проводов на праздник войны этих мыслей не допускает. Мужчины и юноши восхищенно смотрят на идущего воевать соседа. Девушки томно машут платочками вслед. Мальчишки отчаянно завидуют и свежеиспеченному воентехнику и его племяннику Тимуру, у которого такой замечательный дядя.

Но ожидаемой, «как в кино», войны не случилось. Грянула война другая, совершенно неожиданная! Коллекция мемуаров и частных воспоминаний подтверждает множество раз сказанное, написанное, изображенное в художественной литературе и отраженное в кинофильмах. Можно с полной уверенностью констатировать: летом 1941 года война обрушилась на СССР нежданно-негаданно, как снежная лавина с гор на спящую долину.

Плохой вечер хорошего дня

Многих работников Коломзавода известие о начале войны застало на общественном пикнике, в просторечье называемом массовкой. Рано утром того рокового воскресенья множество народу с патефонами, гитарами, волейбольными мячами, неся одеяла, корзины с напитками и закусками, перейдя по понтонному мосту Москву-реку, устроились на бережке возле Парфентьевского луга, раскинувшегося аккурат напротив родного Коломзавода.

Люди купались, выпивали и закусывали, загорали, играли в волейбол, танцевали под патефон. Ходили к знакомым в гости, от одной компании к другой, что давало веский повод выпить еще, пошутить, спеть хором. На много лет участникам той массовки 22 июня 1941 года запомнилась особенная забава. Кто-то притащил на гулянье огромное гусиное яйцо, которое никак не могли разбить. Мужчины пробовали сжимать его руками «на спор», кидали «кто выше, кто дальше», а удивительное яйцо все не разбивалось и не разбивалось.

На берегу Москвы-реки было людно, солнечно, радостно, дурашливо и беззаботно. Только ближе к обеду от компании к компании пошел слух о том, что по радио что-то говорили «про войну». Что именно говорилось, никто не знал, но гулянье испортилось. Люди стали собираться, потянулись к мосту, чтобы поскорее вернуться в город. Но дома им тоже толком никто ничего не мог сказать. Радио тогда было далеко не в каждой семье. Большей частью вернувшимся с пикника передавали слухи.

Рассказывали, что с утра уличные репродукторы транслировали обычные для воскресенья радиопередачи, но потом трансляция прервалась и было объявлено, что в полдень ожидается некое важное правительственное сообщение.

К указанному часу возле укрепленных на столбах уличных репродукторов собрались толпы народа. В 12 часов 15 минут прозвучало выступление В. М. Молотова[56].

С трудом справляясь с волнением, путая ударения в словах «граждане» и «гражданки», нарком иностранных дел, сообщил слушателям, что войска Германии вторглись на территорию Советского Союза и в приграничных районах идут бои.

Выступление Молотова закончилось в 12 часов 25 минут. Некоторое время люди еще стояли, ожидая продолжения или каких-то пояснений. Но воскресные трансляции возобновились, и далее радио передавало легкую музыку – главным образом фрагменты невероятно популярных тогда оперетт. Потом более часа транслировали радиопостановку по повести Лескова «Очарованный странник». Никаких дополнительных сообщений и разъяснений так и не последовало. Постояв, послушав и немного посудачив, люди постепенно разбрелись по домам.

Вечер первого дня войны прошел в смутных сомнениях. За последние годы военные действия в приграничных областях вспыхивали не так уж и редко[57]. Удивить этим было трудно, а масштаба происходившего в те часы еще никто не представлял. Озадачивало главным образом, почему война с немцами-то? Ведь с ними подписан договор о ненападении!

Только за неделю до того – 14 июня 1941 года – ТАСС[58] «дало отпор проискам английских империалистов» после того, как правительство Великобритании проинформировало руководство СССР о намерении Третьего рейха в ближайшее время напасть на Советский Союз. В заявлении ТАСС подобные действия были названы «грубой провокацией» и «попыткой поссорить двух надежных союзников». Советские газеты бурно негодовали на коварство и подлость британцев, утверждая, что союз СССР и Рейха нерушим в обозримом будущем[59]… и вдруг нате вам: «германские войска атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города»! Как же так-то?!

Инерция мирного времени

С утра в понедельник 23 июня 1941 года, как обычно, советские люди пошли на работу. Всюду на предприятиях и в учреждениях проходили митинги, но выступавшие на них больше сыпали лозунгами да клятвами верности родной партии и Советскому правительству, призывая сплотиться вокруг них. Высказывали твердую убежденность в несокрушимости Красной армии и очень искренне возмущались коварством немцев, посмевших нарушить договор. Но о том, что же все-таки случилось на границах, говорили скупо и очень путано. Войну войной старались не называть. Больше оперировали термином «провокация фашистских заправил», но и при этом обходились без конкретики, без имен тех, кого имели в виду.

Слишком сильно было еще упование на то, что это не всерьез, что, может, как-то там вскоре само собой «рассосется». Вот за год до того договорились же с финнами. Почему ж теперь с немцами не договориться?! Ведь и в сообщении Молотова, и в выступлениях на митингах особо подчеркивалось, что нападение произошло без объявления войны. То есть формально войны-то и нет! А раз так, то, может, все происходящее – это какое-то недоразумение? Роковое стечение обстоятельств? Недопонимание сторон? Или провокация стремящихся к власти генералов германского Генштаба, поставивших политическое руководство Третьего рейха перед фактом вторжения? Вот они там у себя разберутся, дипломаты встретятся на нейтральной территории со всеми полагающимися ритуалами международных отношений, все обсудят, выяснят и договорятся о прекращении огня, отводе войск, размежевании территорий и оплате издержек.

Из газет и радиопередач понять что-то было затруднительно. С утра в понедельник 23 июня по радио прозвучала первая сводка штаба Верховного Главнокомандующего. В ней говорилось, что атаки вооруженных сил Германии были отбиты на всем протяжении границы от Прибалтики до Черного моря. Лишь на некоторых небольших участках немцам удалось вклиниться в советскую оборону на 10–20 километров. На другой день, 24 июня, известили о пленении пяти сотен немецких военнослужащих, о пятидесяти одном сбитом самолете. Если судить по этим известиям, дело явно шло к разгрому агрессора!

Лучше всего настроения тех первых дней войны отражает заметка известного коломенского журналиста и литератора Николая Мхова[60] «Коломна сегодня», опубликованная в № 150 газеты «Коломенский рабочий» 26 июня 1941 года:

«Первые дни вторжения заклятого врага не нарушили обычного распорядка жизни, не поколебали спокойствия граждан. Уличная жизнь граждан не изменилась. Все так же многолюдно. Все те же автобусы, переполненные пассажирами. Так же спешат на работу служащие учреждений и рабочие заводов. Воздух заполнен радиомузыкой, песнями, приятным голосом диктора.

Но есть признаки войны, сказывающиеся даже и на этом уверенном спокойствии: заметна некоторая настороженность, какая-то внутренняя напряженность. Всюду – в учреждениях, в сквере, в магазинах, в садах, в кино, где так охотно проводят вечера коломенцы, – все так же, как всегда, как было до войны. И вместе с тем все по-другому. Все дышит настороженным спокойствием силы, той силы, готовой в любую минуту обрушиться сокрушительным ударом на врага. Силы, которая говорит о том, что всё и все готовы к защите своей социалистической Родины».

В конце июня детские сады выехали на дачи. Школьники отправились на вторую смену в пионерские лагеря. Предприятия работали в привычном режиме. На стадионе «Дзержинец» разыграли финал кубка города по футболу – 8 июля коломзаводская команда «Металлист», в составе которой молодежь заменила призванных в армию игроков «основы», разгромила команду клуба им. Ленина с неприличным счетом 7:1. Правда, в каком составе выступали соперники «Металлиста», газетная заметка, сообщавшая об этой игре, не уточняла, а найти тех, кто видел этот матч, теперь уже невозможно.

На страницах «Коломенского рабочего» все еще писали о водном празднике ОСВОДа[61] на Москве-реке, о шлюпочном походе юных осводовцев по Оке до Каширы с ночевками на берегу, рыбалкой и купаниями. Публиковали объявления о продаже «небольшого дома» в поселке Боброво, по адресу: «ул. Путевая, дом № 8, напротив ж/д депо». Коломенская фабрика игрушек рапортовала о расширении ассортимента и объявляла о наборе сотрудников рабочих специальностей, призывая обращаться по этому вопросу в отдел кадров фабрики по адресу: ул. Москворецкая, дом № 10.

Инерция мирного времени внешне сохранялась во множестве житейских мелочей. Вот только та самая напряженность, которую подметил Николай Мхов, стала постепенно перерастать в тревогу.

Большая суматоха переезда

Несмотря на неожиданность всего произошедшего, общая растерянность прошла довольно скоро. Уже 23 июня заработали механизмы мобилизационных планов, составленные задолго до начала войны. Именно с этого дня – 23 июня 1941 года – начинаются регулярные дневниковые записи Василия Васильевича Немова, к тому времени ставшего директором Зимнего театра коломзаводского Дворца культуры.

Когда началась война, Немову было уже 46 лет. Его не призвали в армию по возрасту и состоянию здоровья. Он остался в Коломне и по роду своих обязанностей принужден был вести всякую документацию, что впоследствии и помогло ему составить свои записки, сообщающие о последнем полугодии 1941 года много интересных подробностей.

В первый же день войны во Дворец культуры явилась комиссия горисполкома, предъявившая предписанием Исполкома горсовета № 54 о сдаче по мобилизации здания и передаче его имущества эвакогоспиталю № 1873. В комиссию вошли представители горздравотдела, горкома, коммунального отдела и только что назначенный начальником эвакогоспиталя военврач. Директор коломзаводского ДК товарищ Доронин был мобилизован в армию, и ему присвоили звание политрука, определив на должность комиссара госпиталя. При передаче Дворца культуры политрук Доронин выступал в качестве приемщика, а сдатчиком был Василий Васильевич Немов. Акт о передаче ДК составили в двух экземплярах.

В ночь с 23 на 24 июня команда солдат местного гарнизона стала выносить из ДК все ненужное госпиталю. На машинах-полуторках книги библиотеки Дворца культуры отправили в клуб им. Бессонова. Музыкальные инструменты, ноты, костюмы театра и часть декораций отвезли в Зимний театр, как стали с 1934 года называть деревянный Народный дом общества полезных развлечений Коломенского завода, выстроенный на рубеже веков. Требующий ремонта инвентарь складировали в Летнем театре[62]. С 25 июня в ДК начался ремонт, приспособление здания для госпиталя. Вход в него разрешался только по пропускам, выписанным госпитальным начальством.

Через неделю после начала войны в помещениях Зимнего театра ДК разместились призывной пункт и медкомиссия, освидетельствовавшая призывников и мобилизованных.

Здание театра в Боброво было деревянное. Его окружали такие же деревянные строения – Летний театр, эстрада, буфет и танцплощадка, обнесенные сплошным деревянным забором. Да к тому же вблизи от театра находилась школа № 12 и много частных домов, также выстроенных из дерева. Представители пожарной инспекции и ПВХО[63], осмотрев 12 июля 1941 года здание театра и постройки вокруг него, отметили их «захламленность», для исправления выявленных недочетов дали срок «до конца месяца».

По требованию ПВХО и пожарной охраны надлежало очистить чердак театра, убрав оттуда торфяную крошку, засыпанную туда для утепления еще при постройке здания в конце XIX века. В качестве платы за труды всем, кто работал на очистке чердака, разрешалось забирать торф домой. Сколько смогут унести. Это привлекло к работам целые семьи, бесплатно запасавшиеся топливом на зиму. Народу набежало множество, и всего за пару часов чердак был очищен. Потом о такой щедрости руководство театра пожалеет, но в тот момент никто же не думал, что война продлится до зимы!

Сомкнувшиеся ряды

Коллектив Дворца культуры в первые недели войны разделился. Директор Доронин и часть технических работников – слесарь и электрик – остались при госпитале, занявшем помещения ДК. Так любившая помогать Немову наряжать новогодние елки заведующая библиотекой Норваткина уволилась и уехала на родину. Библиотекаря Нелли Баратц арестовали органы НКВД[64].

Костяк творческих работников Зимнего театра составили хормейстер хора Фёдор Николаевич Пападич, худрук оркестра народных инструментов Сергей Александрович Курлаев[65], руководитель вокально-оперной студии Мария Фёдоровна Мельникова[66]. Администраторские обязанности Василий Васильевич Немов взвалил на себя.

Директору Зимнего театра требовалось распределять помещения для занятий хора, оркестра народных инструментов и вокально-оперной студии, устраивать драмколлектив и изостудию. Духовой оркестр «обеспечивал музыкальное сопровождение» разных мероприятий, выступая с репертуаром «военного времени», и ему тоже нужно было где-то репетировать и держать инструменты.

Ценой невероятных усилий эту головоломку смогли решить, и все творческие коллективы ДК работали по плану, составленному еще в мирное время на три декады вперед.

А ведь оставалось еще и кино! Кинозал Зимнего театра был единственным на всю округу, а потому отменять киносеансы никто права не давал. Ежедневно в два часа дня начинался детский, а в пять, семь и девять часов вечера – взрослые сеансы. Что показывали? Да все по теме, близкой людям, – звуковой фильм «Суворов» о полководце, который «давал прикурить» врагам России. Кинокартину «Шел солдат с фронта» по повести Катаева «Я сын трудового народа», в которой раскрывается тема классовой борьбы на Украине в 1918 году и сражений против немецких оккупантов, что на тот момент было очень актуально. Фильм «Всадники», посвященный той же тематике, и «Щорс» – также о борьбе украинских пролетариев и трудового селянства против немцев, панов и петлюровцев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Устинов Г. Ветеран Народного театра // Коломенская правда. 1979. 24 нояб.

2

ЦИАМ, ф. 51, оп. 8, д. 729.

3

Т. е. мама Василия была урожденной Суверовой.

4

Дело было перед самым Рождеством. Порт-Артур после почти годичной осады сдали 20 декабря 1904 года.

5

На левом клиросе обычно поет хор любителей, прихожан, не состоящих на жаловании храма. Это был «вспомогательный состав», который вступал, когда требовалось подменить профессионалов из штатного хора или им требовалось дух перевести. Помянутый Немовым Н. Н. Покровский – учитель земской школы в селе Горы, который кроме собственно преподавания ставил спектакли и занимался с хором «левого клироса» в местном храме.

6

Так мы узнаем очень важные сведения о семействе Немова. Матушка его в девичестве Евгения Ивановна Суверова.

7

Сведения из интервью: Устинов Г. Ветеран Народного театра // Коломенская правда. 1979. 24 нояб.

8

Об этом коротенько Василий Васильевич помянул в интервью, данном корреспонденту «Коломенской правды» осенью 1979 года.

9

С началом войны столицу империи переименовали из Санкт-Петербурга в Петроград.

10

Бессолица – отсутствие соли. Страшная беда. Соль исчезла в 1918 году. Дефицит превратил пищевую приправу в лекарство и драгоценность. Без нее невозможно было запасаться на зиму – единственный ходовой консервант. За соль могли убить. И убивали. Ее провозили контрабандой. Спирт, кокаин и соль были самыми ходовыми товарами черного рынка. В Коломне за спичечный коробок соли отдавали серьги «с камешками» или «купеческий» перстень. В пайке самым ценным была селедка – она насыщала и солонила. Селедочный рассол продавали в аптекарских склянках. Им мазали распухшие, изъязвленные десны, пытаясь спасти зубы.

11

До событий октября 1917 года Василий Немов вряд ли рискнул столь явно афишировать свое присутствие в селе, а после 1920 года его в Горах уже не было.

12

Николай Николаевич Покровский (1875–1959) – также преподавал пение в школах сёл Горы и Бояркино Коломенского уезда. Заслуженный учитель школы РСФСР.

13

Шамрай скрупулезно перечислил купленное у Кузнецова: чай, лимоны, сахар, конфеты, печенье, сливочное масло, икра, копченая колбаса, сыр, ситный хлеб. Угощали артистов щедро. Но про вино ни слова. Школа все-таки.

14

Так в Коломне принято определять временные рамки: «работали еще при хозяине», «жили до войны», «в послевоенное время».

15

Книжный фонд читальни формировался разными способами, в том числе и за счет пожертвований знаменитостей. Книги читальне бобровского клуба дарили К. А. Тимирязев, Д. И. Менделеев, А. П. Чехов и другие знаменитости.

16

Главным конкурентом оркестра заводчан были военные оркестранты. Зимой музыканты мортирного полка играли на катке, в «Общественном клубе» на танцах, летом в саду «Коммерческого клуба» и в сквере «Блюдечко» во время массовых гуляний.

17

За вход на танцы взималась плата. Функционировал буфет с подачей чая, кваса и прохладительных напитков – спиртного не держали. Поэтому после танцев, уже ночью, те, кто никак не мог угомониться, отправлялись на станцию Голутвин, где в вокзале круглосуточно функционировал «буфет 1-го класса с подачей горячих блюд». В этой ресторации «догуливали» до ранних поездов, а потом уже ехали домой, отсыпаться.

18

Село Боброво, где был театр, станция Голутвин, завод и его «жилая колония» находились тогда вне городской черты и считались территорией уезда. От городской заставы до заводского театра было 3 версты голым полем, по Рязанскому шоссе. Сейчас это отрезок ул. Октябрьской революции от Мемориального парка до Дворца культуры.

19

Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. Гл. 3. Коломна. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1956.

20

Частный пристав – офицер, командующий полицейской частью, т. е. районным отделением полиции.

21

Борис Евгеньевич Плуталов – музыкант-теоретик, педагог. В 1931 году работал в школах г. Воскресенска. Умер в 1949 году, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

22

ЦИАМ ЦХД до 1917 года, ф. 492, оп. 2, д. 455. ЦГА г. Москвы. (так было исправлено в к. верстке) (название архива несколько раз менялось, в ту пору, когда я там работал он назывался ЦИАМ ЦХД до 1917 года)