Полная версия:

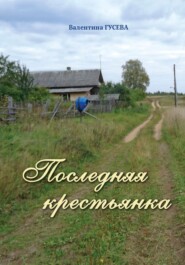

Последняя крестьянка

Валентина Гусева

Последняя крестьянка

От автора

К пенсионному возрасту у каждого человека накапливается очень много жизненных впечатлений, о которых иногда хочется рассказать другому поколению.

Появившееся к 70 годам жизни свободное время и, кроме того, случайно оказавшись в местном литературном объединении, помогло мне это сделать.

Этими впечатлениями я и делюсь на страницах книги.

Большинство рассказов о деревне и людях деревни. Почему так?

Вся моя жизнь прошла в сельской местности. Работая агрономом, затем учителем в сельской школе, я хорошо узнала все перипетии и проблемы села с советских времен и до настоящих дней, то есть до момента исчезновения крестьянства как такового.

Зло же, выпавшее на долю деревни за это время (включая войну), позволило один из разделов книги назвать «Добро и зло».

А в разделе «Чу´дны´е люди» я рассказываю не об обычных «правильных» гражданах, а о людях с отклонениями в ту или иную сторону. Эти отклонения произошли в результате свалившихся на них жизненных обстоятельств. Если человек побеждал в жизненной борьбе – отклонение – в положительную сторону, сдавался – в отрицательную. Такие люди интересны, они и чу´дные и чудны´е.

Любя природу и состоя в клубе «Экология», я не могла не осветить в книге экологические проблемы и написать стихи о природе.

Дружеские шаржи посвящены членам Пестовского литературного объединения «Лира».

Большинство рассказов имеет реальную основу.

В. Гусева

Добро и зло

В

одном селении жили два мальчика. Росли они в разных семьях. Мальчик в одной семье ни в чем не нуждался, ни в чем не встречал отказа, рос ленивым, жестоким эгоистом и не любил людей. В другой семье мальчик рос без отца. Он рано познал нужду, рос трудолюбивым, добрым, любящим свою мать и с уважением относился к людям.

– Сколько зла в его сердце, – говорили люди про первого мальчика.

– Какое доброе у него сердце, – говорили они о другом.

До злого мальчика дошли эти слова. Но что такое добро и зло он не понимал и решил получить ответ у мудреца. Мудрец выслушал мальчика и задал ему свой вопрос.

– Ты когда-нибудь плакал в своей жизни? – спросил его мудрец.

– Я видел, как плачут другие, но слезы никогда не лились из моих глаз, – ответил мальчик.

И тогда мудрец сказал:

– Я сейчас не могу ответить на твой вопрос, – ты меня не поймешь. Приходи, когда слезы прольются из твоих глаз.

Обиделся мальчик на мудреца и ушел.

Прошло какое-то время. В стране началась война. Отец ушел воевать и не вернулся. Только оставшись без отца, мальчик понял, как он счастлив был с ним, и как ему сейчас его не хватает. Запоздалое чувство любви поселилось в уголке его сердца, потеснив зло. А потом стала болеть мать. Она уже не могла готовить ему вкусную пищу и ухаживать за ним как прежде. Мальчик понял, сколько добра мать приносила ему. Он очень переживал и жалел мать и во всем старался помогать ей. Видя это, люди изменили отношение к мальчику и стали помогать ему. Чувство любви к родителям, чувство сострадания, а также доброта людей постепенно вытесняли зло из его сердца. Он становился трудолюбивым, внимательным к людям и всегда откликался на их просьбы. Но мать умерла. Отчаяние охватило мальчика. Он остался совсем один. Горькие слезы обильно полились из его глаз. И тут он вспомнил слова мудреца. Но ему уже не нужна была его помощь – он сам знал ответ на свой давний вопрос.

– Добро и зло познаются в беде, – понял мальчик. – Если бы я не познал зла, добро никогда бы не поселилось в моем сердце.

Но зло не сдавалось. Уйдя из сердца мальчика, оно не ушло из селения. Их местность охватила засуха и голод. Люди стали умирать. От несчастного случая погиб и мальчик из другой семьи. Заботы о его матери легли на плечи этого мальчика. Он стал сильным, выносливым, глаза его смотрели смело и открыто. Но одна мысль не давала ему покоя.

– Почему так много зла на земле? – спрашивал он себя и не находил ответа. Тогда он снова пошел к мудрецу.

– Я знаю, что такое добро и зло, – сказал мальчик мудрецу – но почему так много зла на земле и так мало добра? И неужели так будет всегда?

И ответил ему мудрец.

– Так будет по-разному, – сказал он, – иногда будет перевешивать добро, а иногда будет больше зла.

– Но почему так? – допытывался мальчик.

И ответил ему мудрец:

– Мир вокруг нас состоит из противоположностей. Холод – тепло, тьма – свет, электрон – протон, созидание и разрушение… Так и в мире людей. Любовь и ненависть, невежество и познание, лень и трудолюбие, мужество и малодушие, жизнь и смерть и так далее. Другими словами – добро и зло. И эти противоположности находятся в единстве. И познаются одно через другое. Как мы узнаем, что есть тепло, если не почувствовали холода? Мы не узнаем красоты света, не узнав ужаса темноты. Нам будет не дорог мир, если не узнаем войны. А будет ли нам дорога жизнь, если не будет смерти.

Мы можем забыть, что такое добро, если не будет зла. И боремся за добро, когда это зло приходит. Другими словами – эти две противоположности находятся в постоянной борьбе друг с другом.

– А может ли в этой борьбе одержать победу добро? – спросил мальчик.

– Может, – ответил мудрец, – да ты и сам наблюдал это. Победой заканчивается война, смелостью побеждается трусость, трудолюбие борется с ленью и побеждает его. Знания людей побеждают невежество, на смену эгоизму приходит сострадание, взаимопомощь и любовь. Да и в твоем сердце зло побеждено любовью.

– И эта победа добра над злом будет навсегда?

– К сожалению, нет. Зло всегда рядом, оно проверяет человека на прочность и может вернуться, стоит человеку проявить в чем-то слабость. Бывает, что человека охватывает страх, он проявляет малодушие. Иногда им овладевает лень, а иногда – зависть, излишняя гордость и хвастливость, ложь и эгоизм. Это зло прокрадывается в сердце человека и занимает место добра. И человеку снова придется с ним бороться. Жизнь – это вечная борьба добра со злом.

В этом смысл жизни человека. И в этом закон природы.

– Значит, всегда нужно думать о зле, – с горечью сказал мальчик.

– Как раз, наоборот, – ответил мудрец – всегда нужно думать о хорошем. И не только думать, но верить в него и совершать это хорошее. Только в этом случае плохое, то есть зло, отступит. Великая сила, поддерживающая добро, это любовь и взаимопонимание.

Там, где есть любовь, не может быть зла.

– Я теперь знаю, как мне жить дальше, – сказал мальчик. Я возвращаюсь в селение и буду помогать людям. Я не забыл, как они помогали мне, когда я попал в беду.

– Ты правильно понял смысл своей жизни, юноша. Ты становишься мудрым человеком, и я верю, что ты одержишь победу над злом.

9.11.2017 г.

Портрет из газеты

Р

астапливая печь старой газетой, я на секунду развернула ее и, пробежав глазами, уже хотела бросить ее в печь, но неожиданно мой взгляд остановила небольшая фотография женщины.

Женщина на фото пожилая, лицо и руки в морщинах, вокруг шеи повязана скромным белым платком, по виду деревенская. Но это я увидела потом, а сразу мое внимание остановило, прямо приковало лицо, вернее даже не лицо, а выражение лица, ее взгляд. В ее взгляде (и я не нашла других слов) была мудрость и простота. Большая мудрость много пожившего человека и такая простота, далекая от простоватости, которую хочется назвать великой. Она сродни той же мудрости и, наверное, тоже приходит с годами.

Я осторожно вырвала этот портрет из газеты. Меня поначалу (да и потом тоже) не заинтересовало – как зовут эту женщину, из какой она деревни, что о ней пишут. Все мое внимание и мои мысли были сосредоточены на ее лице, Лике, как мне хотелось назвать.

Как она жила в наш непростой двадцатый век с его революциями, войнами, многочисленными преобразованиями? Вероятно, она прожила трудную жизнь. Говорят, что жизнь оставляет следы на лице человека. Почему же эта трудная жизнь не отразилась на ее лице? Где следы тревоги, недосыпаний, жизненных невзгод, неизбежных утрат? Иногда мне казались следы страдания и печали в ее глазах, виднелась усталость. Но нет. Все это перекрывалось светом какого-то душевного спокойствия, и я опять видела в ее лице неизмеримую мудрость и духовную простоту.

Вглядываясь в портрет, я пыталась вспомнить, где же я еще видела такое же выражение лица. Что-то очень знакомое находила я в нем, но вспомнить не могла.

И вот однажды, перебирая стопку старых журналов, я наткнулась на статью, которую читала когда-то давно. К статье была приложена фотография. Фотография воспроизведенного с Плащаницы облика Иисуса Христа.

Может быть, кощунственно сравнивать лицо крестьянки и библейского богочеловека, но там и там, несмотря на неимоверную разницу черт лица, я видела одно и то же – мудрость и простоту, только мудрость и простоту. Считается изображение по Плащанице самым достоверным из всех, растиражированных временем, изображений легендарного Христа.

Как он жил на земле, подвиг его великого самоотречения во имя любви к людям известен каждому, будь то атеист или верующий человек. Иисус был мудр и прост. Это отражал его лик.

Вглядываясь в лицо пожилой женщины, напомнившей мне образ Христа, я спрашивала себя, а как жила она, добра ли, любит ли людей, способна ли к самопожертвованию. И на каждый вопрос я отвечала – да, она не могла жить по-другому.

Как же назвать ее жизнь и жизнь таких людей, как она? Настоящей, честной, правильной? Может быть, праведной?

Может быть, ведя праведную жизнь, человек к ее завершению становится способным превозмочь трудности, отделить себя от обыденности, суетности, мелочности жизни и обрести те два параметра, которые и определяют значимость и величие человеческой жизни. С величием мудрости трудно поспорить, а что касается простоты, то говорят же – все великое – просто.

Тем не менее, размышляя над портретом пожилой женщины и вглядываясь в ее лик, я не ухожу от вопроса, который хоть раз в жизни задает себе каждый человек Земли. В чем же смысл человеческого существования?

По христианской религии он вроде бы ясен – это несение Креста, чтобы приблизить Царство Божие. А если быть уверенным, что не Бог создал человека, а человек Бога в своем воображении, ведя трудную борьбу за существование с силами природы, в чем же тогда смысл человеческого существования?

Или человеку не дано найти ответ на этот вопрос?

2012 г.

На вокзале

И

снова закончилось лето, снова наступила нелюбимая мною осень, синоптики со дня на день обещали снег и, задувший с севера резкий ветер, безжалостно срывал со старой вишни под моим окном последние, никак не желающие расстаться с деревом, желто-оранжевые листья.

Вишня была старая с черным корявым стволом. Ее не сажали. Это был отпрыск от другой еще более старой вишни, которая уже много лет назад, отплодоносив положенное ей время, засохла, но оставила после себя потомство, и оно, это потомство, также дарило нам блестящие, почти черные, сладкие, сочные ягоды.

– Но года через два не будет и ее, – глядя на ее засохшие внизу сучья, – думала я, стоя у окна и с сожалением наблюдая последние угасающие краски осени.

Дерево уходит, выполнив свое предназначение. А человек? В чем предназначение человека? В отличие от растений ему еще дан разум. Для чего? Вот я, – перекинулась я на себя, – сколько лет, сколько осеней прошло на моем веку? Пожалуй, раза в три-четыре больше, чем у этой вишни. Тоже настало время уходить. А выполнила ли я свое предназначение?

Продолжая смотреть в окно, я увидела, как по дороге прошел, часто переступая ногами, старик с палочкой. Я частенько вижу его на нашей улице. Его жизнь тоже подходит к концу. А зачем жил он? С каким смыслом?

И снова в моей голове завертелся вопрос во все времена волнующий человека и так и не приведший к единому ответу на него. Вопрос о смысле жизни.

– Нет, не буду забивать им себе голову, – вздохнула я, отходя от окна. Знает ли вообще кто ответ на этот вопрос. А мне завтра предстоит решать другие, менее философские вопросы.

Но как раз завтра при совсем неожиданных обстоятельствах мне было суждено вернуться к вопросу о смысле жизни.

Предстояла поездка в другой город и вот я уже, сойдя с поезда, полусонно сижу в автовокзале промежуточной станции в ожидании автобуса. В зале ожидания тихо, пассажиров немного и только в дальнем конце звякала ведром и шаркала шваброй пожилая уборщица, старательно ликвидируя осенне-грязные следы пассажиров.

Через какое-то время тишину полупустого зала нарушила группа молодых людей, энергия молодости которых волной выплеснулась в зал, сорвав дремоту с пассажиров и приковав внимание к этим, вероятно, студентам-туристам. Скорее всего, они возвращались из какого-то тур-похода.

Шумно устроив довольно многочисленное снаряжение и разместившись, они азартно продолжили обсуждение ранее поднятого вопроса.

Речь шла о смысле жизни человека.

Я прислушалась.

Молодые люди были скорее всего студенты 1-го – 2-го курса и, может быть, даже уже «хватили» немного философских наук. Они довольно-таки уверенно щеголяли друг перед другом философскими понятиями, сыпали цитатами, вплетая в свою речь изречения то Ницше, то Гегеля. Тут фигурировали и Соловьев и Бердяев и Вольтер. И даже какой-то эрудит вспомнил Конфуция. Некоторые делали упор на Библию, заостряя внимание на несении Иисусом креста. Но верующие (а среди них такие очевидно были) и неверующие расходились между собой и друг с другом в мнениях, которые были очень разные, иногда сходные, иногда очень противоречивые, а порой настолько абсурдные, что вызывали смех не только у спорящих, но и улыбки у пассажиров, сидящих в зале и поневоле прислушивающихся к спору.

Конца спора не было видно, когда один веселый светловолосый в модной куртке студент, кивнув в сторону уборщицы, подметавшей неподалеку, насмешливо сказал своему оппоненту:

– А ты вот у нее спроси – зачем человек живет. Она знает.

И приятель светловолосого, длинный, тощий, в черной спортивной шапочке, принял его шутку, неторопливо допил из жестянки какой-то напиток, бросил пустую банку под стул, и весело крикнул в сторону уборщицы:

– Бабушка, а ты не скажешь мне, неучу, в чем смысл жизни человека?

Старая женщина подняла голову, поправила очки, не выпуская швабру, сделала несколько шагов к ним. Внимательно, серьезно и несколько устало посмотрела на улыбающуюся компанию и, глядя в смеющиеся глаза парня, спокойно сказала:

– А ты, сынок, делай добро, вот тебе и будет смысл.

И вернулась к своему ведру.

Ожидаемого смеха не последовало. Несколько минут в зале было тихо. Все молчали, только снова слышалось шарканье швабры.

– Кажется, нам пора выходить, – нерешительно сказал задавший вопрос парень. На лице его то ли раскаяние, то ли смущение. Он взялся было за рюкзак, снова поставил его на место, наклонился, поднял из-под стула брошенную им банку, отнес ее в мусорную урну. Ребята захлопотали у вещей.

– Чтоб мусора после себя не оставить, – громко и назидательно сказал один из них, видимо, старший. Несколько конфетных бумажек и еще одна банка также полетели в мусорку. Компания удалилась. Я вышла вслед за туристами. Они уже деловито толпились у подходившего автобуса. Через несколько минут подошел и мой автобус.

Октябрь 2014 г.

Карнаух

Рассказ

В

анька бежал, придерживая одной рукой пытавшегося вылезти у него из–под рубахи котенка, которого он должен сейчас закопать.

Закопать, чтобы доказать всем и в первую очередь этому долговязому Сереге, что он, Ванька, никакой не слабак, а если надо, то он может все. В том числе убить вот это шевелящееся у него на груди существо, которому и всего-то чуть больше месяца.

Но за это время Ванька так привязался к котенку, что таскал его за собой всюду, засовывая под рубаху. Мало того, котенка полюбили и его друзья, собиравшиеся почти ежедневно на пустыре, на окраине их небольшого города. Ребята назвали котенка Карнаух, потому что одно ухо у него было заломлено вверх, как ухо шапки у жившего недалеко знакомого сторожа. И как ребята ни пытались расправить ухо, оно принимало прежнее положение. Это придавало котенку такой залихватский вид, что смотреть на него без улыбки и симпатии было просто невозможно.

Друг Колька даже уговаривал отдать ему Карнауха и за это навязывал Ваньке свой старый футбольный мяч. Но Ванька даже не посмеялся над этим диким Колькиным предложением, потому что не отдал бы котенка не только за дрянной Колькин мяч, но и за новый и даже ни за что другое. И вот теперь он должен его закопать.

А все произошло так.

Их дружная мальчишеская компания, сложившаяся давным-давно и прежде мерялась силой. Ребята то боролись, то устраивали соревнование на подтягивание, или испытывали силу рук, ставя локти на широкий гладкий пень и стараясь прижать к нему руку противника. Побеждали с переменным успехом, и только Серегу, который был немного постарше остальных, еще никому не удавалось победить. Он из раза в раз, иногда с легкостью, а бывало, что и с трудом, припечатывал к пню руки товарищей. Да и не мудрено. Он собирался в будущем поступать в летное училище и хотя был еще шестиклассником, но здорово тренировался уже сейчас. Серега особенно не хвастался своей силой, но на Ваньку, Кольку и других ребят смотрел снисходительно и иногда, конечно в шутку называл их заморышами, на что ребята не особо и обижались. Они втайне надеялись в недалеком будущем снять с себя статус заморыша, для чего также много времени проводили на школьном стадионе или пустыре, граничащим со стадионом.

Большую часть этого лета Ванька жил у тетки в деревне.

– Чтоб не болтался, – сказала мама.

Тетя Таня держала корову, поросенка, кур, имела большой огород, так что работы ей хватало и Ванька, помня наказ матери, старался во всем ей помогать. Колол и убирал дрова, тетя научила его пилить, а когда начался сенокос, он вместе с деревенскими ребятами работал на сенокосе. Косить, конечно, ему не доверили, но ворошить сено, сгребать, укладывать в копны он научился. Правда, сначала он сильно уставал, с непривычки болели руки, ныла спина, да еще сильно пекло солнце. Но у Ваньки был дедов упрямый характер, как говорила мать, поэтому он не сдавался и от предложения сесть на недолго в тенек отказывался.

Зато как здорово было после работы искупаться в речке у омута. Он научился здесь нырять «ласточкой» с наклонившегося над водой дерева, плавать «саженками». Дома Ванька ходил в бассейн и плавал вроде бы не плохо, но здесь крепкие деревенские ребята сначала обгоняли его. И все же к концу своего пребывания в деревне Ванька к своему великому удовольствию сравнялся с ними.

Но еще большим удовольствием было для Ваньки заиметь маленького серого котенка, со смешно загнутым ухом, которого он выпросил у своей тетки перед отъездом. Котенка звали Васька, но потом он стал Карнаухом. За лето Ванька загорел, окреп, раздался в плечах и вроде бы даже подрос.

– Ванька-то твой как возмужал, – заметила матери соседка, увидев вернувшегося домой мальчика.

– Какое, возмужал, вон только с котенком и возится, как маленький, – ответила мать, но слова соседки видно были ей приятны.

Вот и в этот вечер Ванька, сунув котенка за пазуху, поспешил на пустырь. Пока играли в футбол, с Карнаухом возилась малышня. Затем опять решили померяться силой. И как-то так случилось, что Ванькина загорелая рука, упертая локтем в пень, медленно, но верно стала клонить Серегину руку и вдруг, к изумлению онемевшей публики, прижала ее к пню. Серега потребовал повтора. Ванька под дружный рев болельщиков победил снова.

– Ну, ты даешь! – загалдели ребята – так, значит, ты у нас теперь самый сильный.

Серега скривился. Сплюнул.

– Сила бывает разная, – сказал он.

– Я читал, что есть сила тела, то есть мышц, а есть сила духа. Для животных главная сила это сила тела. А у человека кроме силы тела должна быть еще сила духа. Она главнее. Поэтому, когда говорят, что человек сильный, имеют в виду обе эти силы.

Серега всегда говорил дело, поэтому его слушали, ему верили.

– А как проверить, есть ли у человека сила духа? – спросил кто-то.

И Серега ответил.

– Очень просто, – сказал он. – Человек должен быть способен на настоящий поступок. Например, расстаться с чем-то очень дорогим. Вот Ванька мог бы расстаться с Карнаухом.

Все посмотрели на Ваньку. Ванька молчал.

– Отдай мне Карнауха, – обернулся к нему Колька.

– Да нет, вы не так поняли, – сказал Серега.

– Расстаться, это значит… уничтожить. Вот если Ванька может уничтожить Карнауха, значит, он и вправду сильный.

– Как это – уничтожить? – ошалели ребята.

– Ну, например… закопать. Или… утопить.

Все оглянулись на котенка. С ним в стороне со смехом возились маленькие ребята. Ванька мгновенно отобрал у них котенка и сунул под рубаху. И сразу же с нежностью ощутил на груди теплое прикосновение маленького тельца и легкое поцарапывание его лапок.

– Ну вот, Ванюша, ты и доказал, что никакой ты не сильный, а – слабак.

Слюнтяй и слабак. По всему видно, – заключил Серега и снова мастерски сплюнул себе под ноги.

Надо сказать, что плевать он умел здорово, сквозь зубы и как ребята ни старались подражать ему, достичь такого же высокого мастерства они не могли.

Итак, Ваньку назвали слабаком, да еще слюнтяем и трусом, причем презрительно Ванюшей, как называла его только мама. И это мамино Ванюша было особенно оскорбительно в устах Сереги. Он хотел достойно ответить Сереге, но вдруг ощутил вокруг себя такую напряженную тишину, что не мог вымолвить ни слова. Он оглянулся на товарищей и похолодел. Они молчали. Ванька обвел их взглядом, и под этим взглядом его друзья, которых знал он как облупленных и они знали его так же, его друзья опускали глаза. И даже Колька, его закадычный друг Колька, виновато отвел взгляд в сторону. Ванька все понял. Они согласны с Серегой. Они считают его слабаком, слюнтяем и трусом. У Ваньки перехватило дыхание. Он рванул рубаху и поднял котенка над головой.

– Гады! – выкрикнул он каким-то не своим визгливым голосом.

– Я докажу вам, я убью его! Я его закопаю! Я вам докажу…у! – продолжал он кричать, но уже бежал, не разбирая дороги к дому Он уже не слышал, как что-то отчаянно кричал ему Колька, попытавшийся бежать следом, но прижатый крепкими Серегиными руками к земле. И не видел завязавшуюся на пустыре драку. Злость и обида душили Ваньку.

Дальнейшее он помнит не очень отчетливо. Он смутно помнит, как добежал до сарая, долго не мог попасть ключом в замок, как в сарае нашел лопату, как за огородами выбрал место для ямы… Вот он судорожно копает яму… А котенок в это время сидит рядом и, склонив голову на бок, доверчиво и с любопытством смотрит на то страшное, что делает его хозяин. Быстрей, быстрей, быстрей!.. – стучало в голове у Ваньки. Он взял котенка, положил его на дно ямы и поспешно дрожащими руками стал сгребать на него землю. Котенок заупирался, попытался вылезти, жалобно запищал, но Ванька, придерживая упирающегося котенка одной рукой, быстро набросал сверху земли, кусков дерна, схватил лопату и, стараясь не слышать глухой писк Карнауха, побежал к дому. Его трясло. Ванька хотел идти домой, но понял, что не сможет сейчас сидеть в комнате, и повернул к недалекому лесу. Он опять побежал. Он бежал, не зная куда, сворачивая на разные тропинки и стараясь подальше убежать от страшного места. Наконец, бросился на траву вниз лицом и замер. Затем повернулся на спину. На светлом еще небе бледными огоньками обозначились звезды. Какая-то серая птичка легко прыгала с ветки на ветку близстоящего дерева. Ванька вспомнил, как Карнаух недавно принес в зубах похожую птичку и смешно ворчал, когда мальчик пытался отобрать у него добычу. Он улыбнулся… И вдруг, будто молния пронзила измученное Ванькино сознание.

– А Карнауха-то нет и никогда не будет. Я только что убил его! За что? Чем он виноват? Зачем я это сделал?. Он вскочил. Он только сейчас понял, Что натворил.

– Я предал его! Я – фашист! Зачем я убил его!

А сам уже, не разбирая дороги, изо всех сил бежал к тому месту, где закопал котенка. Ветки хлестали его по лицу, он спотыкался, падал, вставал, снова падал…

– Только бы успеть, – шептал он, – только бы успеть…

Вот и яма. Откинув пласт дерна, Ванька снова услышал глухой отчаянный писк.

– Живой! Мгновенно разрыв землю, Ванька достал дрожащего, пищащего котенка, прижал его грязное худенькое тельце к лицу и, перемешивая свои слезы с грязью, зашептал:

– Прости… прости… прости…

И когда нес котенка домой, продолжал твердить уже более спокойно: