Полная версия:

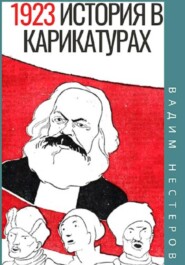

История в карикатурах. 1923

Откуда 20?

Философское

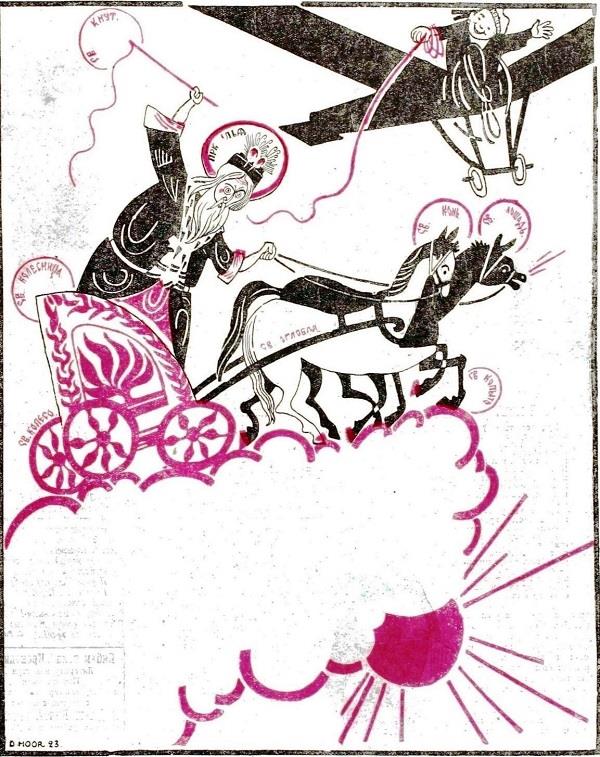

Карикатура Дмитрия Моора носит длинное название: «Кто перегонит? Состязание Ильи-пророка и комсомольца».

Облака грохочут звонко,

Тарахтит Илья пророк,

А ему с высот мальчонка

Кличет: – Выезд твой не в прок!

Что за глупая сноровка:

На лошадках мчаться ввысь!

Дядя! Вот тебе веревка:

За нее ты уцепись!..

Когда-то люди думали, что прорыв в науке и технике быстро и навсегда отменит религию.

Разум победит Бога.

Потом поняли, что ошибались.

Потому что «электричество есть, а счастья нет».

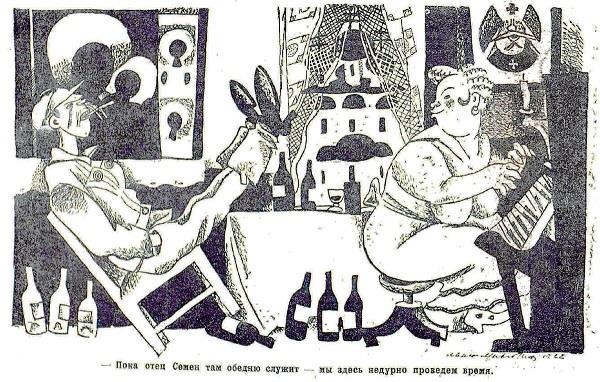

Про пианино, попадью и «про это»

Читатели часто интересуются – а был ли секс в «Крокодиле» столетней давности?

Отвечаю – хотя страна и переживала в 1920-е сексуальную революцию, средства массовой информации оставались довольно консервативными, и никаких шуточек «про это» в сатирическом журнале не наблюдалось.

Единственное исключение допускалось в антирелигиозной пропаганде. Обличая религию и церковь, разрешено было шутить про похотливую попадью и блудливого попа. Все эти шуточки, впрочем, опирались на давнюю народную традицию – ознакомьтесь, если кто не читал, с «Заветными русскими сказками» Афанасьева – там через раз если не поп, то попадья, а коль не попадья, то попова дочка.

Приведу пример – в харьковской газете «Пролетарий» появилась заметка про пианино:

«Бывший предволревкома Буглевской волости, Изюмского уезда, конфисковал у попа пианино для детского дома. Теперь поп взмолился перед своим квартирантом предволисполкомом Кузьмой Бабарыкиным: возврати, друг, пианино.

Возвратил Бабарыкин попу пианино и ублажает ежедневно свой слух, слушая игру попадьи».

Художники «Крокодила» обыграли этот достаточно невинный сюжет в достаточно скабрезном духе:

– Пока отец Семен там обедню служит – мы здесь недурно проведем время!

Но больше всего попам доставалось в стихах. В следующем же номере было опубликовано стихотворение Демьяна Бедного «Про трех попов», вот небольшой отрывок:

…Наконец, в году двадцатом

Объявился новый поп.

Он крошил христово тело

В кислый клюквенный сироп.

С виду поп—монах и только!

Не курил он и не пил,

Грех один за ним водился:

Поп кухарочку любил.

Умилялись Рогачевцы:

«Поп – бессребреник прямой!»

Да кухарка-то, сударка

Так драла, что боже мой!

Сундуки все в год набила

И поправивши дела,

Перед святками от батя

В город деру задала.

А еще через месяц издающаяся в Городце Нижегородской губернии газета «Поводырь» рассказала, что прихожанин, у которого поп отбил жену, тщетно пытался темной ночью проникнуть в поповскую обитель. Тогда он бросился к церкви и начал бить в набат. Когда сбежалась вся деревня, мужик рассказал про святого соблазнителя.

Эту небольшую заметку будущий автор песен «Широка страна моя родная» и «Вставай, страна огромная» Василий Лебедев-Кумач развернул чуть-ли не в поэму. Причем еще тогда использовал прием, который сегодня очень полюбили поэты-фельетонисты вроде Дмитрия Быкова – стихотворный текст писался в строчку, как будто прозой.

Вот как начиналась поэма:

– Что за штука? Нету бабы, – Петр Акимов говорит: – ночь, уж спать давно пора бы, да и лампа зря горит. Где ей быть? куда деваться? Все соседи спят давно.

Стал Петруха волноваться, глядя в мерзлое окно. Вышел, – тихо. Ни огарка у соседей в окнах нет, лишь в окне поповском ярко светит лампы желтый свет.

Он – туда.

Глядит в окошко: там за тонкой кисеей видит он, – его Матрешка стать готова попадьей. Губы выпятив, как трубы, поп с Матрешкою взасос там целуются сугубо и блестит поповский нос. На Матрешкином наряде пораскрылись все крючки…

Петр решил, в окошко глядя, изорвать попа в клочки…

К официальным и строгим тридцатым, впрочем, и подобную – невинную по нынешним временам – скабрезность из «Крокодила» вычистят.

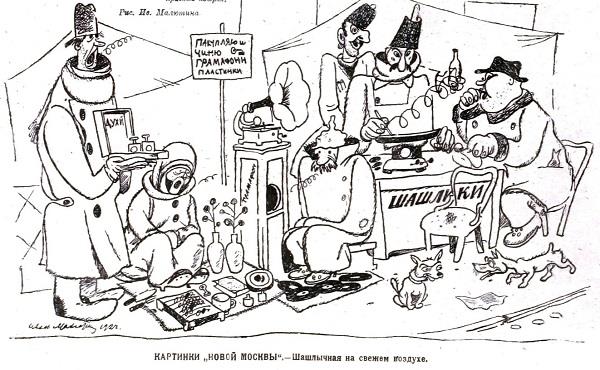

Как заедал быт

И вновь серия бытовых зарисовок.

Ну, в общем, развлечения в любом сегодняшнем курортном городе не сильно отличаются от тех, что были в Москве столетней давности.

Разве что красноармейцев в городе не видно, по гражданке, небось, ходят. А женщин на пляже и безо всякой панорамы разглядывать можно.

Ну и хинкальные в последние годы все увереннее теснят шашлычные.

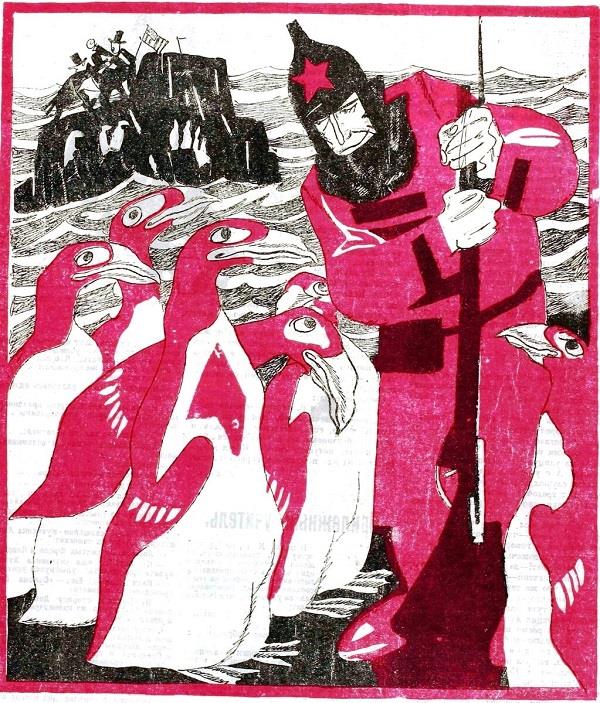

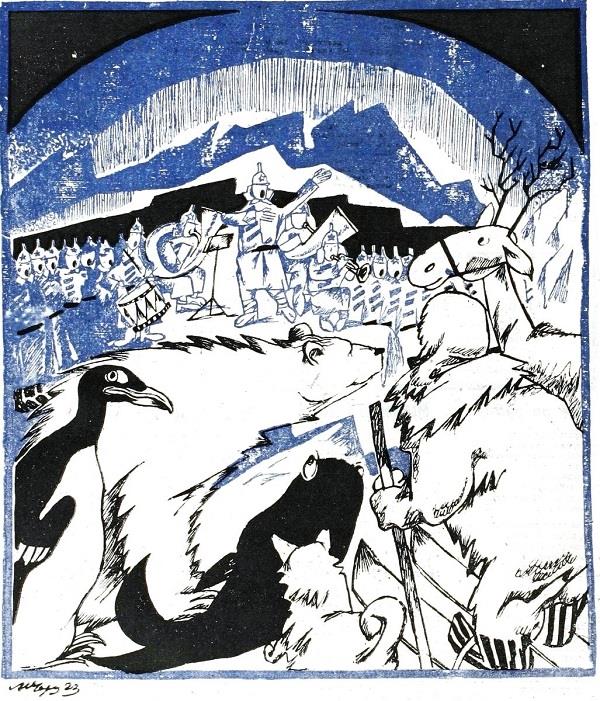

Про пингвинов и красноармейцев

Знаете ли вы, что в 1923 году редакция всесоюзного журнала «Крокодил» даже не подозревала о местожительстве пингвинов?

Вот вам пара примеров:

СТРАНИЧКА ИЗ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ.

«Установление правового режима на острове Шпицбергене (Ледовитый океан) невозможно без участия России. (газета «Известия»)».

Подпись:

Пингвины: – Земля наша невелика, но углем обильна, а порядка в ней нет.

Р. С. Ф. С. Р.: – Не бойтесь! Насчет порядка у нас особый разговор будет, а береговые скалы и впредь за вами останутся.

Второй рисунок.

ПРИ СЕВЕРНОМ СИЯНИИ.

«В декабре месяце прошлого года группа красных курсантов совершила экскурсию на крайний север. Местные жители, в первый раз увидевшие «диковинных» людей, сначала разбежались в разные стороны, но потом все население с увлечением слушало концерт-митинг. (Из газет)

Подпись:

Под бодрый звон оркестра явились самоеды, и олени, и пингвины, и медведи: при северном сиянии состоялся первый концерт-митинг на берегу Ледовитого океана…

И никто так и не рассказал карикатуристам, что пингвины в Арктике не живут. За ними только на край света, в Антарктиду.

P.S. Читатели внесли очень важное дополнение. Процитирую: "Первоначально пингвином называли именно арктических гагарок. Во французском так до сих пор и осталось (у Анатолия Франса в "Острове пингвинов" как раз они). Petit Pengouin – гагарка, Grand Pengouin – бескрылая гагарка, последняя-то на обеих карикатурах и изображена.

Только их истребили ещё в XIX веке. Видимо художник смотрел, кто живёт на Шпицбергене, в энциклопедии Larousse, вместо Брокгауза-Евфрона".

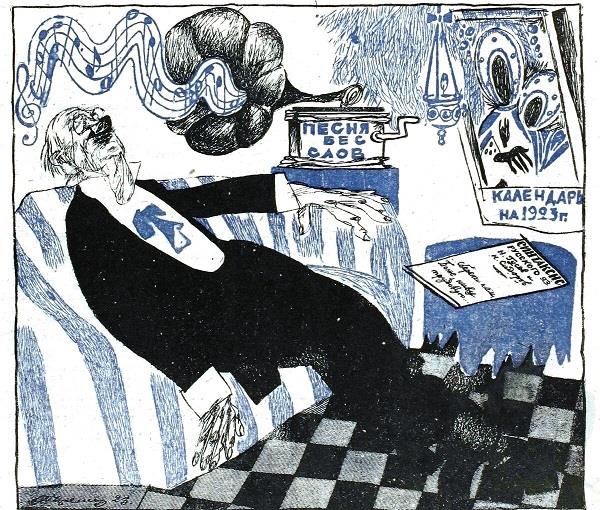

"Песня без слов, ночь без сна…"

А также про вредительство, умопреступления, фигу в кармане и ожидание «когда наши придут».

Как выяснилось, все вышеперечисленные вещи были и сто лет назад, в 1923 году.

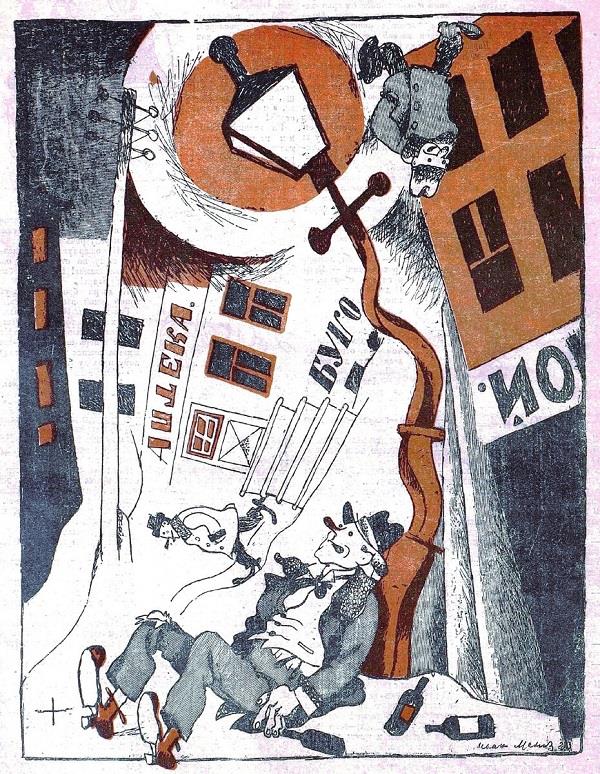

Карикатура Михаила Черемных из журнала «Крокодил» иллюстрирует следующую газетную вырезку:

«Государственной нотопечатней, находящейся в ведении Наркомпроса, изданы «Этюды», среди которых, на странице 21-ой, помещена «Песня без слов». Оказывается, эта песня без слов – «Боже, царя храни» (газета «Труд).

Подпись:

Обыватель: – Как хорошо жить под Госиздатом! Тут тебе и про доброго боженьку стишки, и календарь со святцами, и ноты, по которым, закрыв на всякий случай поглуше дверь, можно «Боже, царя храни» на пианино сыграть… Не-ет, жить еще можно нашему брату!

«Киса и Ося здесь были»

Поход Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова в театр «Колумб» был, как известно, глумлением над авангардными театральными постановками 1920-х годов.

Историки литературы до сих пор спорят – какими. Одни полагают, что авторы подразумевали постановку Сергея Эйзенштейна «На всякого мудреца довольно простоты», поставленную в московском театре Пролеткульта. Там, по воспоминаниям, классический текст тоже был разбавлен репликами с актуальной политической «повесточкой», а действо насыщено акробатическими номерами и цирковыми трюками вроде ходьбы по проволоке.

Другие полагают, что авторы «12 стульев» имели в виду постановки Всеволода Мейерхольда – не то «Ревизора» по Гоголю, не то «Лес» по Островскому – «с его цветными париками… с галифе и хлыстом Гурмыжской, с теннисным костюмом Буланова, с клоунадой Счастливцева – Несчастливцева, с любовным диалогом на гигантских шагах».

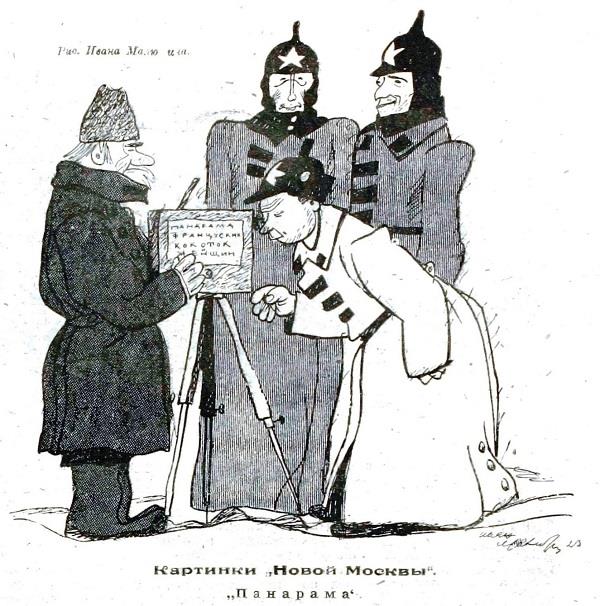

Так или иначе, над театром 1920-х глумились не только Ильф и Петров. Вот вам в доказательство карикатура Ивана Малютина «Театр для себя» 1923 года.

«Несмотря на отрицательное отношение прессы, московские театры все более и более увлекаются конструктивными постановками. (из газет)».

Внизу подпись:

«Пьяный. – Чорт возьми, кажется, я опять в театре! Ну, да! Вон и конструкция, и сценические площадки, и люди кверху ногами, био-механикой занимаются. Должно быть, мне подсунули сегодня не самогон, а Гитис!».

Как карикатуристы свиней рекламировали

Возможно, вы удивитесь, но свиней в нашей стране когда-то насаждали, как картошку.

Вообще-то свиноводство было известно в России испокон веков, а лучшими свиньями традиционно считались тамбовские и украинские. Но при этом даже в начале 20 века оно не было ведущей отраслью животноводства в стране, безнадежно проигрывая коровам, лошадям, а в некоторых регионах – даже овцам.

Дело в том, что русские свиньи были очень так себе – «визгу много, шерсти мало», потому что в царской России практически не существовало племенного свиноводства. Оно было создано только в начале 20 века двумя энтузиастами – селекционером М.М. Щепкиным и профессором М.Ф. Ивановым.

А в 1920-е годы Советская власть буквально агитировала крестьян разводить свиней. В том числе – и в журнале «Крокодил».

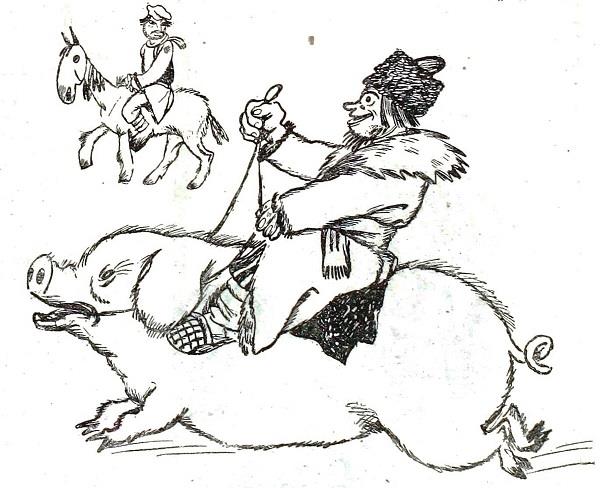

Карикатура Ивана Малютина иллюстрирует абсолютно рекламную цитату: «Свинья спасла немцев; свинья одела и обула семью; в свинье сто пудов хлеба; свинья спасла от нищеты; свинья – самая доходная статья. (газета «Беднота»).

Внизу – стишки

В продконтору еду я

Вывози меня, свинья!

Я тебя растил, берег, —

Отдавай-ка продналог.

В этом нет тебе трудов,

В тебе хлеба сто пудов.

Коли немцев ты спасала, —

Отдавай по норме сало.

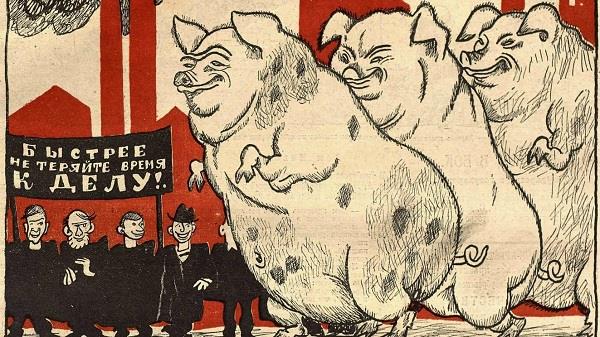

И вот еще, на ту же тему.

Карикатура Ивана Малютина «Заморские гостьи», тот же 1923 год.

«В Москву доставлены из Англии 20 вагонов с племенным скотом, главную часть которого составляют породистые свиньи. Встретить прибывших «англичанок» собрались представители Наркомзема и Племкультуры – главные заказчики скота. (газета «Беднота»)».

Ну и хряк! Ну и фигура!

Не свинья, а тучный слон!

Наркомзем и Племкультура

Под оркестра пляшут звон…

Все бодрей оркестр играет…

Флаги, речи и цветы…

И букеты получают.

Заграничные скоты.

А мне больше всего надпись на плакате понравилась. С учетом того, для чего обычно выписываются племенные хряки…

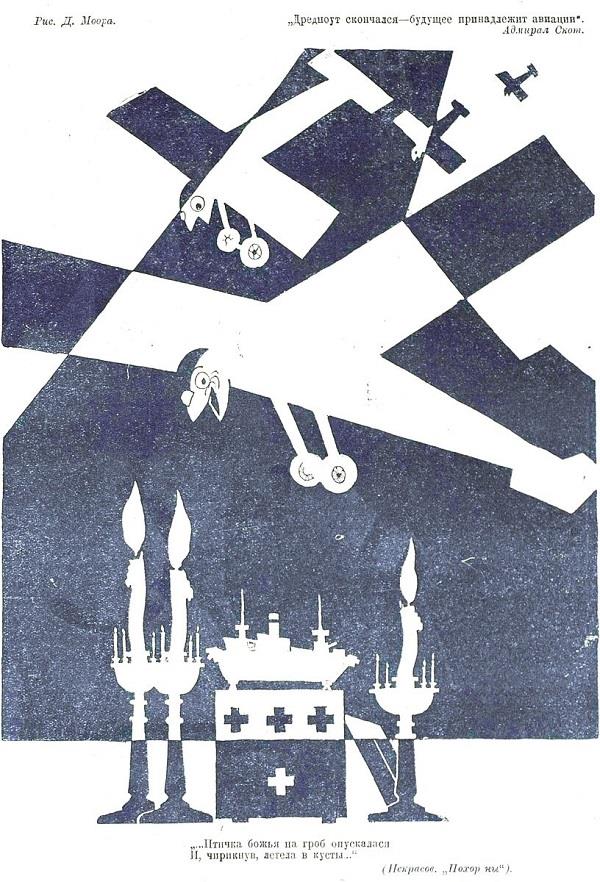

Флот умер, да здравствует авиация!

Карикатура отобрана по принципу «Во-первых, это красиво…»

Это иллюстрация высказывания «Дредноут скончался – будущее принадлежит авиации» адмирала Скотта, но какого из многочисленных Скоттов – я так и не нарыл.

Подпись под рисунком – цитата из стихотворения Некрасова «Похороны»:

…Птичка божья на гроб опускалася

И, чирикнув, летела в кусты…

Автор – Дмитрий Моор, самый, наверное, знаменитый советский довоенный карикатурист, автор плакатов «Ты записался добровольцем», «Помоги!» и, как мне кажется, миллионов других. По крайней мере, листая «Крокодил», я прихожу в ужас от его работоспособности, а он еще и в других журналах работал, и плакаты рисовал, и книги иллюстрировал…

P.S. «I regarded the surface battleship as dead before the War, and I think her more dead now if that is possible».

Перси Моретон Скотт, 1919 г. via Nick Sobolev

«Крокодил» против ЗОЖ

В 1923 году в журнале «Крокодил» работали явные ненавистники здорового образа жизни.

Приведу в пример только один номер.

На странице 2 глумились над здоровым питанием

ОБЕД УМНОГО ЧЕЛОВЕКА.

В пище тружеников ума должны быть железо и известь, а также фосфористые и йодистые вещества. (из статьи, написанной по материалам Цекубу*).

*Цекубу это «Центральная комиссия по улучшению быта учёных» – государственная организация, созданная писателем Максимом Горьким и занимавшаяся подкармливанием голодающих во время разрухи академиков и других ученых и деятелей искусства.

Ученый: На первое—фосфор, на второе—сталь, на третье—железо-бетон, а на дессерт известь. Вот это обед, я понимаю! Теперь еще не хватает только стаканчика серной кислоты! Ну, да ладно, – йодом запью.

А на странице 11 карикатуристы издевались над физкультурниками.

ИЗ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА ФИЗКУЛЬТУРЫ

«Физическая культура должна стать обыденностью. Молодой человек, не делающий по утрам гимнастики, должен считаться физически некультурным человеком». (газета «Известия»).

«Вставши утром, упражняйся пудовыми гирями и шарами, а если их нет…

… выбери себе любую мишень и упражняйся в боксе. Это обязательно, иначе не будешь физкультурным человеком».

Как архимандрит митрополита застрелил

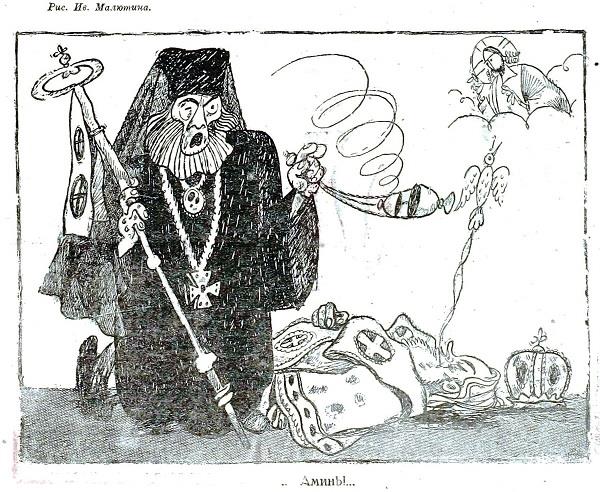

Вот такой карикатурный диптих я обнаружил в номере «Крокодила» за 4 марта 1923 года. Предваряет его следующая фраза:

Глава православной церкви в Польше, митрополит Георгий, был убит тремя револьверными выстрелами Холмским архимандритом Латнченко. (из газет)

И две картинки с подписями:

Архимандрит: – Во имя отца (выстрел)… сына (выстрел)… и святого духа (выстрел)…

… Аминь!…

Ничего себе! – удивился я пошел копать эту историю.

История и впрямь прелюбопытная, но я очень коротко, без подробностей.

Как вы помните, после революции Польша образовала самостоятельное государство. Встал вопрос – что делать с православными епархиями на территории Польши, которые раньше были частью большой империи и подотчетны РПЦ, а ныне оказались в независимой стране?

Указом патриарха Московского Тихона от 28 сентября (11 октября) 1921 года руководство этими епархиями было поручено эмигрировавшему с белогвардейцами и осевшему в Италии митрополиту Георгию, в миру Григорию Григорьевичу Ярошевскому.

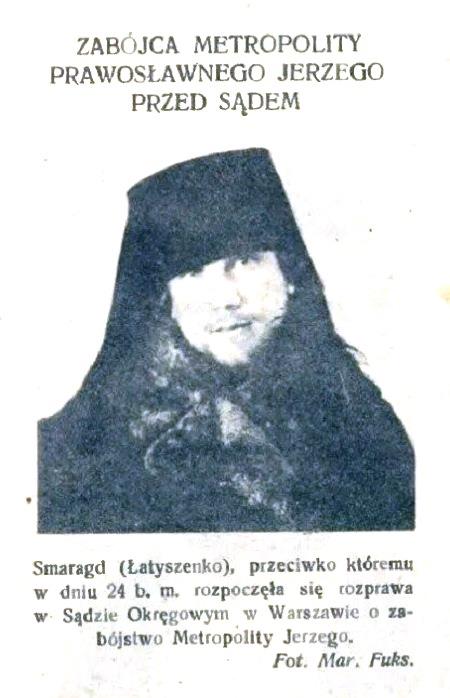

Митрополит Георгий (в миру Григорий Григорьевич Ярошевский)

Это был совершенно системный человек. Малоросс, родившийся под Винницей в семье священника и всю жизнь отдавший Русской православной церкви: бывший ректор Тульской духовной семинарии, затем ректор Санкт-Петербургской духовной академии, потом епископ Калужский и Боровский, последняя должность перед революцией – епископ Минский и Туровский.

Проблема была в том, что польским властям никакая «москальская церковь» на их земле была не нужна. Максимум, что они согласны были терпеть – свою собственную Польскую православную церковь.

И вот этот совершенно русский человек, митрополит Георгий, оказавшись во главе польских епархий, вдруг начинает в голос подпевать польским властям и берет резкий курс на отделение от Русской православной церкви.

Эта его деятельность воспринимается, мягко говоря, неоднозначно. Особенно сильно был возмущен архимандрит Смарагд (в миру – Павел Антонович Латышенко, в «Крокодиле» опечатка), ректор Холмской духовной семинарии.

Смарагд был известен своими русофильскими взглядами, он еще совсем юношей, едва став священником, приехал на Западную Украину, на Холмщину, «имея желание послужить утверждению православия в этом крае».

Павел Антонович Латышенко (Латышенков), в монашестве Смарагд.

Сами понимаете, такой подчиненный был митрополиту Георгию без надобности, и он запрещает архимандрита Смарагда в священнослужении. Меж тем Патриарх Тихон – явно проводя своих сторонников – назначил Смарагда епископом Слуцким и попросил Виленского архиепископа Елевферия (Богоявленского) с собором других епископов совершить хиротонию.

Но раскольники уже в открытую не подчинялись РПЦ, поэтому никаких телодвижений не последовало.

Вот как описывает дальнейшее в книге «Путь моей жизни» митрополит Евлогий:

«…Архимандрит Смарагд являлся несколько раз к митрополиту Георгию с бурными объяснениями в неканоничности и изменах, и наконец, потерял душевное равновесие окончательно. Он приобрёл револьвер и, как уже потом выяснилось, тайно учился в лесу стрелять из него.

Явившись в 5 часов 8 февраля 1923 года на приём к митрополиту, он в течение более двух часов вел с ним беседу, но, когда митрополит Георгий выразил сомнение в загробной жизни и уговаривал архимандрита «перейти в его лагерь», то архимандрит Смарагд выхватил револьвер и несколькими выстрелами убил митрополита со словами: «Вот тебе, палач Православия!».

Польская листовка с сообщением об убийстве

Церковные власти тут же лишили архимандрита Смарагда духовного и монашеского звания. Поэтому судили его уже как светское лицо, как Павла Антоновича Латышенко. За убийство «высокого государственного чиновника» ему грозил расстрел, но спас адвокат.

Дали 12 лет, Латышеко сидел в Варшавской Мокотовской тюрьме – где как раз в то время чалился батька Махно с товарищами. Срок отсидел полностью, отказавшись от досрочного (из-за болезни) освобождения. Вышел в 1935 году, уехал в Чехословакию, там его следы теряются.

Дальнейшая судьба неизвестна.

На место Георгия был избран митрополит Дионисий, в миру – Константин Николаевич Валединский.

Дионисий (митрополит Варшавский).

Еще один абсолютно русский человек, уроженец города Мурома, который предпочел стезю раскольника.

Тем временем поляки договорились с Константинопольским патриархом – с ним всегда договариваются в смутные времена.

Патриарх Константинопольский Григорий VII без согласования с Московским патриархатом, ссылаясь на неканоничность передачи в 1686 году части Киевской митрополии под юрисдикцию Московскому патриархату, прислал в Польшу свой томос (да, да, это традиция) и утвердил избрание, признав за митрополитом Дионисием титул Митрополита Варшавского и Волынского и всей Православной Церкви в Польше.

Польская церковь стала автокефальной. Ее независимость признали все поместные церкви, кроме Московского патриархата, который разорвал общение с митрополитом Дионисием и епископатом Польши.

На этом я, наверное, и закончу – эта история очень длинная и очень остросюжетная, на роман потянет. Двадцатый век вообще был непростым, а уж на территории Польши – тем более.

Скажу только, что все закончилось униженным письмом "самостийника" митрополита Дионисия патриарху Алексию в 1948 году.

В этом письме он каялся во всех канонических преступлениях, совершенных им против Русской православной церкви, просил не лишать его «литургического и канонического общения с Великой Матерью-Церковью Российской».

Победителей все уважают, поэтому письмо Дионисия было составлено в весьма подобострастных выражениях: «Тяготы прещения, постигшие меня от Вашего Святейшества купно со Священным Синодом, не в состоянии вынести душа моя, и по долгу совести я умоляю Вас принять мое, хотя и запоздалое, но искреннее покаяние во всех содеянных мною по отношению к Матери-Церкви прегрешениях».

Я не знаю, был ли жив в 1948 году бывший Смарагд – и никто не знает. По возрасту вполне мог, ему было бы 63 года. Хотя, после такой войны…

Не знаю, в общем.

Но мне кажется, если он был жив – ему было приятно.

Советский феминизм

А вот вам советский феминизм образца 1923 года.

Карикатура Дмитрия Моора «Женщина к рулю! (К международному дню работниц)».

Это, если кто не понял, девичья фамилия нынешнего Международного женского дня 8 марта.

Внизу – вдохновляющие стихи.

«Ум короток—долог волос» —

Это ложь и клевета!

Те, кто в поле режет колос,

Кто героев воспитал:

Кто на фабриках, заводах,

В час разгула вражьих сил.

Позабывши краткий отдых,

Для борьбы снаряды лил;

Кто помог ненастной ночью

Вспыхнуть утру Октября, —

Женщины! Вставайте прочно

У советского руля.

Вам в работе честь и место.

Все дороги, все права!

Вам придется ставить тесто

На всемирный каравай

Интересно, мне одному кажется, что кормчую Моор с Любови Орловой рисовал? Хотя, не, бред, она тогда еще никому не известной студенткой была.

«На пыльных тропинках далеких планет…»

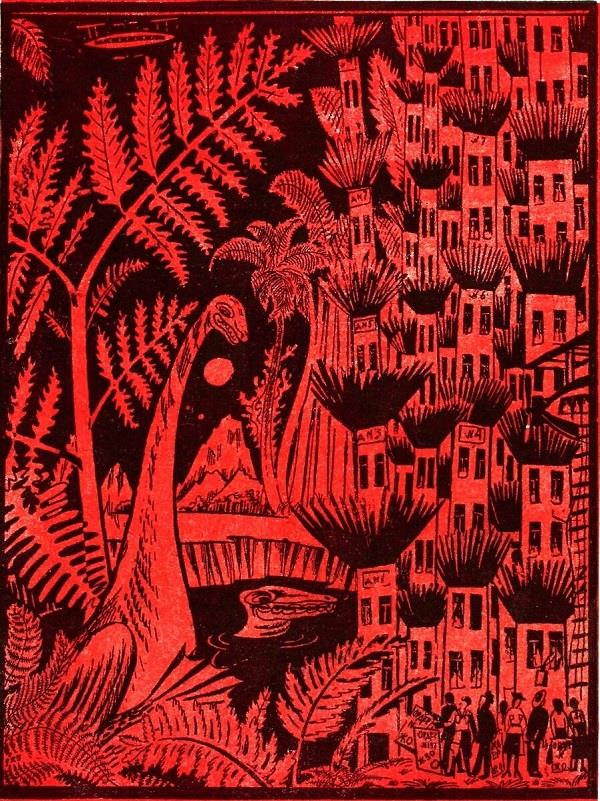

И вновь карикатура, отобранная по принципу «Во-первых, это красиво».

Карикатура Дмитрия Мельникова «Благодать на Венере!» иллюстрирует следующую цитату:

«Профессор Арренус прочел в Стокгольмском астрономическом обществе доклад, в котором доказывал, что самой подходящей для обитаемости живых существ является планета Венера. (Из газет)».

Подпись:

«Принимая во внимание героическую и неравную борьбу Жилотдела с жилищным кризисом в Москве «Крокодил» решил оказать Жилотделу посильную помощь мудрым крокодильим советом: Венера не уплотнена, жилищная площадь ее огромна, воздух там чист, температура до 40° тепла, —значит, древ не надо. Почему бы Жилотделу не начать выдавать ордера (от 12-ти до 2-х)? Дело срочное и медлить нельзя».

Но вообще-то карикатура иллюстрирует не только испортивший людей квартирный вопрос, но еще и тогдашнюю романтику неисследованных планет Солнечной системы, прежде всего – Марса и Венеры.

Для понимания контекста – все человечество готовилось в следующем, 1924 году наблюдать великому противостояние Земли и красной планеты. Именно к этому грандиозному событию и написал свой новый роман бывший граф, а ныне трудящийся Республики Алексей Толстой.

«Аэлита» появится на прилавках через три месяца после карикатуры. Межпланетный «экспорт революции» инженера Лося и красноармейца Гусева будет бестселлером почти столетие.

А на другой стороне Земли Эдгар Райс Берроуз, автор «Тарзана» и один из самых успешных коммерческих писателей, только что наструячил «Марсианские шахматы» – пятый роман о приключениях Джона Картера, великого воителя и мужа марсианской принцессы.

Если, конечно, этот литературный каменный век кто-то еще помнит.

Лошади – это не только ценный мех

В годы моего советского детства мы, помнится, распевали переделанную песню из фильма «Юность Максима»:

Крутится, вертится шар голубой,

Крутится, вертится, дворник с метлой,

Крутится, вертится, хочет узнать,

Чья это лошадь успела насрать?

Именно этой животрепещущей теме и посвящена карикатура Дмитрия Моора «Хорошее отношение к лошадям».

Кроме того, эта карикатура наглядно демонстрирует, что в 1920-х в «Крокодиле» глумились не только над наркомом просвещения Луначарским.