Полная версия:

Уход Толстого. Как это было

Лев Толстой. 14 июля, утро. 1910 г.» [14].

Из комментариев Николая Сергеевича Родионова14 июля

«Попытка Толстого прочесть это письмо Софье Андреевне, ее бурный протест».

«Получение A. Л. Толстой, по поручению отца, от В. Г. Черткова семи тетрадей дневников за десять лет, начиная с 1900 года и передача их Т. Л. Сухотиной».

«С утра волнение Софьи Андреевны и симуляция ее отравления опиумом. Ее требование выдачи дневников или ключа от сейфа в банке, куда они будут положены. Предупреждение Львом Толстым Софьи Андреевны через В. М. Феокритову, что она делает сама все для того, чтобы он осуществил свое намерение уйти»[15].

Из дневника Софьи Андреевны ТолстойНочь 13 на 14 июля

«Если трусость моя пройдет и я наконец решусь на самоубийство, то, как покажется всем в прошлом, моя просьба легко исполнима. […]

Будут объяснять мою смерть всем на свете, только не настоящей причиной: и истерией, и нервностью, и дурным характером, – и никто не посмеет, глядя на мой, убитый моим мужем труп, сказать, что я могла бы быть спасена только таким простым способом – возвращением в письменный стол моего мужа четырех или пяти клеенчатых тетрадок.

И где христианство? Где любовь? Где их непротивление? Ложь, обман, злоба и жестокость.

Эти два упорных человека – мой муж и Чертков взялись крепко за руки и давят, умерщвляют меня. И я их боюсь; уж их железные руки сдавили мое сердце, и я сейчас хотела бы вырваться из их тисков и бежать куда-нибудь. Но я чего-то еще боюсь…

Говорято каком-то праве каждого человека. […] И причем праве, когда дело идет о жизни, об общем умиротворении, о хороших со всеми отношениях, о любви и радости, о здоровье и спокойствии всех, – и, наконец, об излюбленном Л. Н. непротивлении. Где оно?

Завтра […] я буду свободна, и если не Бог, то еще какая-нибудь сила поможет мне уйти не только из дома, но из жизни…

Я даю способ спасти меня – вернуть дневники. Не хотят – пусть променяются: дневники останутся по праву у Черткова, а право жизни и смерти останется за мной.

Мысль о самоубийстве стала крепнуть. Слава Богу! Страданья мои должны скоро прекратиться»[16].

14 июля

«Не спала всю ночь и на волоске была от самоубийства. Как бы крайне ни были мои выражения о страданиях моих – все будет мало. Вошел Лев Никол., и я ему сказала в страшном волнении, что на весах, с одной стороны, возвращение дневников, с другой – моя жизнь, пусть выбирает. И он выбрал, спасибо ему, и вернул дневники от Черткова. […]

Дневники запечатала моя дочь Таня, и завтра их повезут Таня с мужем в Тулу, в банк. Расписку напишут на имя Льва H-а и его наследников, и расписку привезут Л. Н. Только бы меня опять не обманули. […]»[17].

15 июля«Всю ночь не спала […] Недаром я волнуюсь! Ведь обещал же он мне при Черткове, что отдаст дневникимне, и обманул, положив их в банк. Как же успокоиться и выздороветь, когда живешь под угрозами“ уйду и уйду”?

Как жутко голова болит – затылок. Уж не нервный ли удар? Вот хорошо бы – только совсем бы насмерть. А больно душе быть убитой своим мужем. Сегодня утром, не спав всю ночь, я просила Льва Ник. – а отдать мне расписку от дневников, которые завтра свезут в банк. […]

Он страшно рассердился, сказал мне: «Нет, это ни за что, ни за что», – и сейчас же бежать. Со мной опять сделался тяжелый припадок нервный, хотела выпить опий, опять струсила, гнусно обманула Льва Ник-а, что выпила, сейчас же созналась в обмане, – плакала, рыдала, но сделала усилие и овладела собой. Как стыдно, больно, но… нет, больше ничего не скажу; я больна и измучена. […]

Дорого мне досталось отнятие дневников у Черткова; но если б сначала – опять было бы то же самое; и за то, чтоб они никогда не были у Черткова, я готова отдать весь остаток моей жизни и не жалею той потраченной силы и здоровья, которые ушли на выручку дневников; и теперь эта потеря здоровья и сил пали на ответственность и совесть моего мужа и Черткова, так упорно державшего эти дневники.

С. А. Толстая на балконе дома в Ясной Поляне.

Август 1903 г. Фотография С. А. Толстой

С. А. Толстая. 1889. Москва.

Фотография М. А. Шиндлера и А. И. Мея

под фирмою «Шерер, Набгольц и Ко»

Положены они будут на имя Льва H-а, с правом их взять только ему. Какое недоброе по отношению к жене и неделикатное, недоверчивое отношение! Бог с ним!

[…] Я так устала от всех осложнений, хитростей, скрываний, жестокости, от признаваемого моим мужем его охлаждения ко мне! За что же я-то буду все горячиться и безумно любить его? Повернись и мое сердце и охладей к тому, который все делает для этого, признаваясь в своем охлаждении. Если надо жить и не убиваться – надо искать утешения и радости. Скажу и я: “Так жить – невозможно! Холод сердца – мне, горячность чувств – Черткову”»[18].

16 июля

«Узнав, что я пишу дневник ежедневно, все окружающие принялись чертить вокруг меня свои дневники. Всем нужно меня обличать, обвинять и готовить злобный материал против меня за то, что я осмелилась заступиться за свои супружеские права и пожелать больше доверия и любви от мужа и отнятия дневников у Черткова.

Бог с ними, со всеми; мне нужен мой муж, пока его охлаждение еще не заморозило меня, мне нужна справедливость и чистота совести, а не людской суд»[19].

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ Л. Н. ТОЛСТОГО

Из дневника В. М. Феокритовой-Полевой17 июля

«Проводили Татьяну Львовну домой. Все ее очень жалели и любили, и всем как-то жутко стало оставаться опять одним, без такой хорошей поддержки, как Татьяна Львовна.

Когда мы с Сашей утром вышли пить кофе, то были очень обрадованы, увидев Елизавету Валерьяновну Оболенскую (племянница Толстого, дочь его сестры Марии Николаевны Толстой. – В. Р.) и Веру Сергеевну Толстую (племянница Толстого, дочь его брата Сергея Николаевича Толстого; была близка Толстому по взглядам. – В. Р.), которые только что приехали.

– Слава Богу, что вы приехали! – вырвалось у нас обеих.

Оказывается, Елизавета Валерьяновна видела Михаила Сергеевича Сухотина (муж дочери Толстого Татьяны Львовны. – В. Р.), который многое ей рассказал о Софье Андреевне, и это побудило ее погостить у нас, чтобы хоть сколько-нибудь отвлечь внимание Софьи Андреевны ото Льва Николаевича и тем дать ему какую-нибудь возможность отдохнуть от нее. Начались рассказы, обсуждения, советы, но никто не мог придумать облегчения Льву Николаевичу, потому что власть Софьи Андреевны распространялась так далеко, что при каждом, нам кажущемся, выходе из этого тяжелого положения мы натыкались на препятствия с ее стороны, Софьи Андреевны. Единственно, что хотел Лев Николаевич и все его поддержали в этом – это позвать специалиста по нервным болезням, чтобы объяснить нам, с кем мы имеем дело? Если она душевнобольная, то ей многое можно простить, но если это только жестокость и желание добиться своих целей – это непростительно.

Так и сделали: не говоря об этом Софье Андреевне, вызвали из Москвы Никитина (Дмитрий Васильевич – домашний врач. – В. Р.), старого знакомого и прекрасного человека и доктора, и Россолимо (Григорий Иванович – психиатр, профессор Московского университета. – В. Р.). Все с волнением ждали их приезда.

Елизавета Валерьяновна и Вера Сергеевна нашли Льва Николаевича сильно изменившимся, похудевшим и постаревшим на несколько лет, а особенно их огорчало его страдальческое, слабое выражение глаз; и они без слез не могли говорить про него.

Сегодня Лев Львович опять нашел нужным пойти ко Льву Николаевичу и сказать ему много неприятного и грубого. Между прочим, он сказал ему, что когда Лев Николаевич не согласует свои поступки со своими писаниями, он его ненавидит. Лев Николаевич рассказывал это Саше и говорил ей, что с трудом переносит Льва Львовича. А он все живет у нас, самонадеянный, дерзкий, полный сознания своего величия.

После завтрака Лев Николаевич решил поехать к Черткову, предварительно сказав об этом Софье Андреевне. Она милостиво его отпустила, но просила сидеть недолго. Лев Николаевич уехал, а Софья Андреевна опять стала бранить Черткова и волноваться и ежеминутно спрашивать, который час»[20].

[ПОСЕЩЕНИЕ ТОЛСТЫМ ЧЕРТКОВА 17 ИЮЛЯ 1910 Г. БЫЛО ПОСЛЕДНИМ: БОЛЬШЕ ТОЛСТОЙ У ЧЕРТКОВА НЕ БЫЛ НИ РАЗУ. – В. Р.]

«Софья Андреевна успокоилась, пошла делать свои корректуры и все говорила о необыкновенном количестве дел, которые она одна, и только одна, может и должна исполнять. В чем состоял этот огромный труд, этот воз, по ее словам, который она везла не по силам, мы никто не знаем. Она жила, как живут многие и многие богатые барыни. Вставала в 11 или в 12 часов, пила кофе, шла гулять, собирала цветы, гнала всех, кто к ней приходил что-нибудь спрашивать или за деньгами. Потом обедала, что-нибудь шила себе, иногда поправляла корректуры для своего же издания, писала свой дневник, отвечала на письма – вот и все, что мы видели, и потому не понимали, о каком непосильном труде она так много говорит и за что она себя так жалеет.

За обедом Лев Николаевич много говорил о Паскале, которого он читал теперь, восхищался им и удивлялся, как он раньше не видел всей прелести и глубины этой книги»[21].

19 июля«19 утром Лев Николаевич встал довольно слабым, но пошел гулять, а потом сел заниматься у нас в комнате.

Получилась телеграмма от Никитина, что он приезжает с профессором Россолимо сегодня скорым. Софья Андреевна еще спала. Саша отдала телеграмму отцу, и как только Софья Андреевна проснулась, Лев Николаевич пошел с телеграммой к ней. Она очень взволновалась, удивилась, зачем их вызвали теперь, когда она чувствует, что она почти здорова, и даже как будто сконфузилась и все говорила:

– Приехали лечить здоровую! Если бы меня не мучили дневниками и отдали бы их мне, то ничего бы и не было, и все были спокойны, а теперь только даром деньги платить им.

К завтраку она вышла со слабыми глазами и, видимо, стараясь показаться физически больной, и все говорила о докторах. Никто ей не сочувствовал в этом, и все думали, что лучше, что доктора приедут. Только Душан Петрович сказал об их приезде:

– О, это безразлично, разве только у Софьи Андреевны будет выход из ее положения теперь.

Когда Саша рассказала это Льву Николаевичу, он очень смеялся и говорил:

– Ах, какая умница! Совершенно верно, что безразлично.

И Душан Петрович был прав. Доктора ничего не изменили и дела не поправили; да и как можно было здесь помочь, когда дело было не в болезни физической или душевной, а в эгоистических требованиях и в достижении своих целей какими бы то ни было путями!

Доктора приехали, и Саша успела кое-что им рассказать и таким образом познакомить их с личностью и характером “болезни” матери.

Рассказывать много и не нужно было. Софья Андреевна сама со свойственной ей несдержанностью и злобой посвятила их во все последние события и рассказала им и про дневники, и про ненависть к Черткову, и про обман и ложь, которыми она будто бы окружена. Из всего этого доктора могли заключить только, что если нервы у нее и расстроены, то это вследствие упорного домогательства своей цели. Россолимо был так растерян, что даже не мог скрыть своего удивления и откровенно сказал:

– Я поражен той низкой степенью развития, на которой стоит Софья Андреевна; когда я ехал сюда, я не мог себе представить, чтобы супруга такого великого человека была так мало развита; была бы так нелогична и имела бы такой узкий взгляд, и это проживши почти 50 лет в таком обществе! Она прямо страдает слабоумием и паранойей с детства, и теперь ничего сделать нельзя, а теперь еще и истерией, а потом эта ненависть к Черткову, эти дневники… Ничего нельзя сделать. Нужно бы уступать, но ее требования будут все больше и больше…

– Что же уступать? Папа все уступил, что можно, что не противоречит с его совестью, а больше он не может, и так слишком много сделал и уступил, – сказала Саша.

– Да, положение тяжелое, я понимаю, что Лев Николаевич не может уступать, да я и не знаю, лучше ли будет от этого, – сказал Россолимо, совершенно растерявшись и не зная, что тут делать. – Только Лев Николаевич не выдержит, вам предстоит еще много, много борьбы с ней, не выдержит, – прибавил он.

За обедом Лев Николаевич старался, по-видимому, узнать с духовной стороны нового доктора, наводил его на религиозные разговоры, но тот был человек науки в полном смысле слова. Заговорили о безумии и самоубийстве, Лев Николаевич объяснял эти частые теперь случаи самоубийства отсутствием религиозного сознания; профессор же – условиями жизни теперешней молодежи, усталостью и вялостью мозговых клеток. Лев Николаевич, усмехаясь, сказал:

– Вы не видите главной причины.

– Какой? – спросил доктор, – религии?

– Вот именно, религии, – ответил Лев Николаевич.

– Мы с вами подходим к одному и тому же выводу, только с разных концов, – сказал Россолимо, во многом согласившись со Львом Николаевичем или делая вид и не оспаривая авторитетности Льва Николаевича.

После обеда пошли гулять: доктора со Львом Николаевичем, а мы разбрелись кто куда. Софья Андреевна пошла приготовляться к осмотру и опять волновалась. Говорили много, говорили все вместе и каждый порознь, но результату вышло мало, ни к чему не пришли, и у нас осталось все по-прежнему.

Единственный совет, который дали доктора – это разъехаться Льву Николаевичу и Софье Андреевне хотя бы на время, но совет этот вызвал целую бурю со стороны Софьи Андреевны. Она всех подозревала, особенно Льва Николаевича, и говорила, что доктора подкуплены и подговорены дать этот совет, но что она ни за что не уедет»[22].

«Анализ профессором Г. И. Россолимо психического состояния С. А. Толстой:

Восприятие внешних впечатлений не нарушено, ориентировка в месте и времени сохранена вполне. Сознание совершенно ясное и остается даже таковым во время возбуждения. Внимание в общем не расстроено, но у Софьи Андреевны проглядывает стремление сделать себя, свою личность, свои интересы центром, на который были бы обращены взоры не только ее близких родных, друзей, знакомых, но и случайных лиц, с кем ей приходится сталкиваться. Память сохранена очень хорошо, и она принимает факты близкого и далекого прошлого не только в их общих очертаниях, но припоминает и мелкие детали их. Со стороны суждения и критики у Софьи Андреевны наблюдается известные расстройства. Эти расстройства выражаются в слабости критики и особенно в самокритики. Считая свои взгляды, стремления справедливыми, она не обращает внимание на доводы окружающих и, в стремлении отстоять свои взгляды, нередко уклоняется от правдивой передачи виденного или слышанного. Будучи настойчива в достижении намеченной цели, она может совершать поступки опасные для ее жизни. Но нельзя отрицать, что степень опасности ею учитывается, конечная же цель – достижение желаемого. Все ее действия и поступки вытекают из определенного эмоционального состояния. В суждениях Софьи Андреевны проглядывает непоследовательность и отсутствие связи между изложениями и выводом. В моменты возбуждения она настолько слабо может подавлять проявление этого, что в состоянии выйти из рамок обычных, повседневных отношений.

Вот те выводы о психической индивидуальности графини, которые дают мне известное право заключить, что Софья Андреевна, страдая психопатической нервно-психической организацией (истерической), под влиянием тех или иных условий может представлять такие припадки, что можно говорить о кратковременном, преходящем душевном расстройстве»[23].

Письмо Льва Львовича Толстого (сына Л. Н. Толстого) В. Г. Черткову22 июля 1910 г. Ясная Поляна«Владимир Григорьевич,

твое появление в доме моих родителей каждый раз, с тех пор, что я здесь, как ты сам видел вчера, глубоко волнует мою мать и крайне вредно для ее слабого здоровья. Расстраивая мать, ты этим самым расстраиваешь отца, у которого вчера болела печень, так что он плохо спал ночь. На нас, детей, волнение родителей действует также очень чувствительно. Говорю это, чтобы ты видел, до какой степени эти волнения сильны и не здоровы. Не для того, чтобы оберечь собственный покой.

Было бы естественно, чтобы ты прекратил хотя бы временно свои посещения, несмотря на приглашения родителей – и ограничил свои отношения с отцом письменно. Но, может быть, ни ты, ни отец, ни мать ради отца не желает этого, и посещения твои будут продолжаться. Тогда я очень прошу тебя сделать все возможное для установления с матерью простых и открытых добрых отношений. Скажи ей, что ты готов все сделать, чтобы успокоить ее, чтобы твое появление у них не было ей тяжелым, что ты жалеешь, что осуждал ее, что признаешь, что она больна и слаба, вообще что-нибудь такое человеческое, доброе. Тогда все могло бы устроиться и отношения всех вас и нас стали бы нормальными. Не говори никому, ни отцу, ни друзьям, об этом письме. Не отвечай мне на него много, не сердись на меня и верь, что я лично не желаю ничего, кроме покоя родителей и доброго к тебе отношения. Нельзя осуждать слабую и больную женщину и требовать от нее самообладания, в котором она бессильна. Надо щадить ее последние дни. Такое мое впечатление. Ей я внушаю всячески, чтобы она великодушно с добротой и любовно подходила к тебе. Вот все. Лев.

Лев Львович Толстой, сын писателя. 1903–1904 гг. Египет.

Любительская фотография

Рад был бы переговорить с тобой, но до конца, без волнения. А то мы назвали друг друга дураками, и этим ограничились. Это грустно. Не правда ли?»[24].

Из письма Льва Николаевича Толстого В. Г. Черткову26 июля 1910 г. Ясная Поляна«Думаю, что мне не нужно говорить вам, как мне больно и за вас, и за себя прекращение нашего личного общения, но оно необходимо. Думаю, что тоже не нужно говорить вам, что требует этого от меня то, во имя чего мы оба с вами живем. Утешаюсь – и, думаю, не напрасно – мыслью, что прекращение это только временное, что болезненное состояние это пройдет. Будем пока переписываться […]»[25].

Из письма Владимира Григорьевича Черткова Л. Н. Толстому22 июля

«А что касается разлуки с вами, то я сознаю такое глубокое, ничем не нарушимое духовное единение с вами, что с личной разлукой я радостно мирился бы, если бы знал, что она действительно нужна для Бога и сколько-нибудь содействует вашему покою.

Л. Н. Толстой играет в шахматы с В. Г. Чертковым.

Мещерское. 1910.

Фотография В. Г. Черткова

Так что мне не приходится переносить ничего подобного тому, что приходится переносить вам. […]»

26 июля

«Получил сегодня ваше письмо о том, что вы решили со мной не видеться. Начало этого моего письма может служить ответом на это ваше решение. Но вы говорите также, что вы“ не будете скрывать своих и моих писем, если пожелают их видеть”. Что касается ваших писем ко мне, то могу только сказать, что мне кажется, что это ошибка с вашей стороны предоставлять Софье Андреевне вторгаться в ваше письменное общение со мной. Но это мне только так кажется (здесь и далее, в других текстах, курсив В. Г. Черткова. – В. Р.). Судить об этом и решать, как вам поступать с вашими письмами ко мне, можете только вы одни. Но относительно моих писем к вам мне уже не кажется, а я всем своим существом сознаю, что я не могу согласиться на то, чтобы вы их показывали ей. Желание ее читать наши письма есть желание нехорошее; и я‚ с своей стороны‚ поступил бы нехорошо перед своей совестью, если бы согласился на это […]»[26].

Из письма Владимира Григорьевича Черткова Л. Н. Толстому27 июля 1910 г.

«[…] Цель же состояла и состоит в том, чтобы, удалив от вас меня, а если возможно и Сашу, путем неотступного совместного давления выпытать от вас или узнать из ваших дневников и бумаг, написали ли вы какое-нибудь завещание, лишающее ваших семейных вашего литературного наследства; если не написали, то путем неотступного наблюдения над вами до вашей смерти помешать вам это сделать; а если написали, то не отпускать вас никуда, пока не успеют пригласить черносотенных врачей, которые признали бы вас впавшим в старческое слабоумие для того, чтобы лишить значения ваше завещание. […]

Предупредить же этот грех и вообще прервать то дурное дело, которое готовится и которым сейчас напряженно заняты ваши семейные в Ясной, возможно вам только одним и при том очень простым путем: это безотлагательно уехать из Ясной в Кочеты […]»[27].

В тульское отделение Государственного банка1910 г. 16 июля. Я. П«Посылаю в Тульское Отделение Государственного Банка на хранение ящик с своими рукописями и прошу выдать их обратно только лично мне или зятю моему Михаилу Сергеевичу Сухотину, а по смерти моей – моим наследникам.

Лев Толстой.

16-го июля 1910 года. Ясная Поляна»[28].

22 июля

[ТОЛСТОЙ ПОДПИСЫВАЕТ В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ СВОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ В ЛЕСУ, БЛИЗ ДЕРЕВНИ ГРУМОНТ].

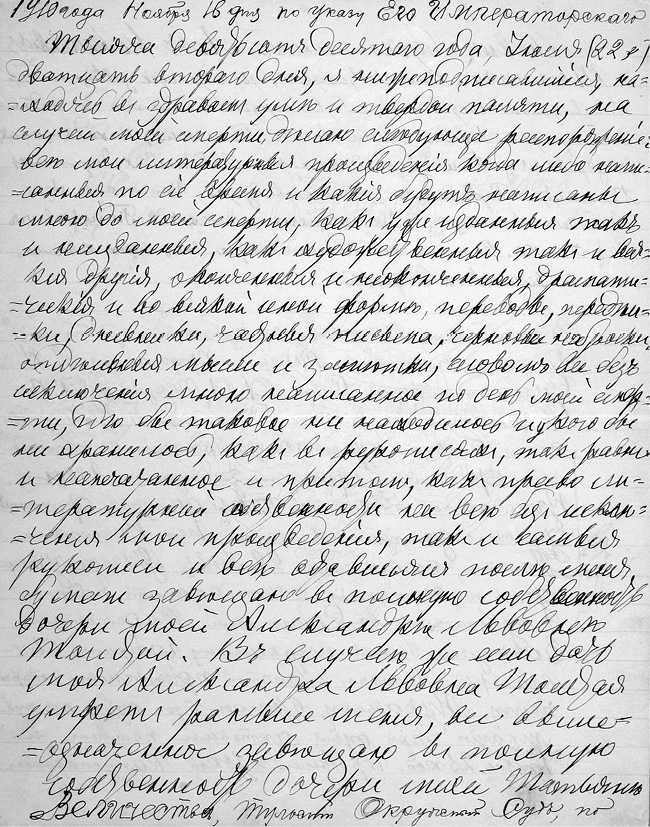

«ЗАВЕЩАНИЕ1910 г. 22 июля. Лес близ деревни Грумонт

Тысяча девятьсот десятого года, июля (22) дватцать второго дня, я, нижеподписавшийся, находясь в здравом уме и твердой памяти, на случай моей смерти делаю следующее распоряжение: все мои литературные произведения, когда-либо написанные по сие время и какие будут написаны мною до моей смерти, как уже изданные, так и неизданные, как художественные, так и всякие другие, оконченные и неоконченные, драматические и во всякой иной форме, переводы, переделки, дневники, частные письма, черновые наброски, отдельные мысли и заметки, словом все без исключения мною написанное по день моей смерти, где бы таковое ни находилось и у кого бы ни хранилось, как в рукописях, так равно и напечатанное и притом как право литературной собственности на все без исключения мои произведения, так и самые рукописи и все оставшиеся после меня бумаги завещаю в полную собственность дочери моей Александре Львовне Толстой. В случае, если дочь моя Александра Львовна Толстая умрет раньше меня, все вышеозначенное завещаю в полную собственность дочери моей Татьяне Львовне Сухотиной.

Первая страница Завещания Л. Н. Толстого

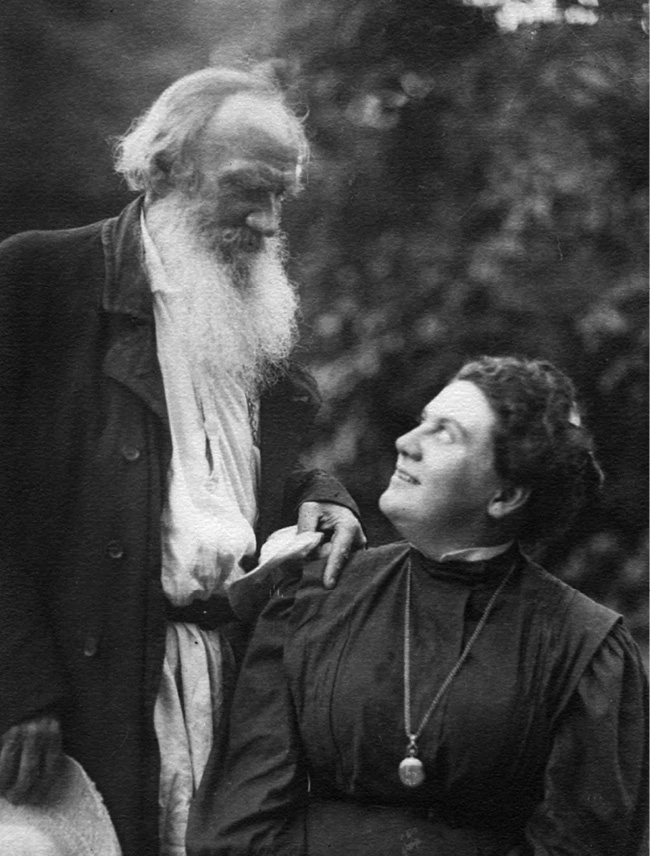

Л. Н. Толстой с дочерью Александрой Львовной. Ясная Поляна. 1908. Фотография В. Г. Черткова

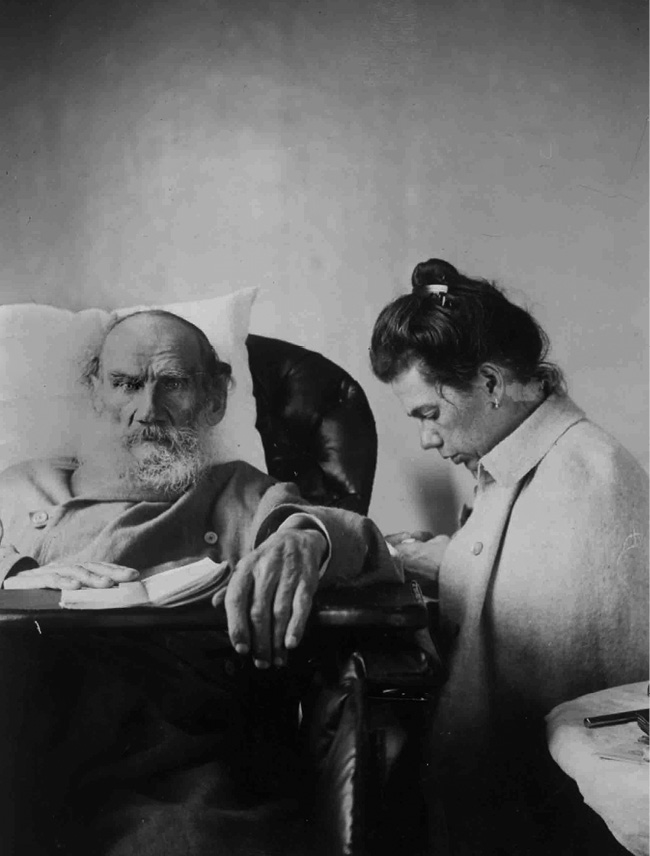

Л. Н. Толстой с дочерью Татьяной Львовной Сухотиной.

Гаспра (Крым). 1902. Фотография С. А. Толстой

Лев Николаевич Толстой.

Сим свидетельствую, что настоящее завещание действительно составлено, собственноручно написано и подписано графом Львом Николаевичем Толстым, находящимся в здравом уме и твердой памяти.

Свободный художник Александр Борисович Гольденвейзер. В том же свидетельствую, мещанин Алексей Петрович Сергеенко. В том же свидетельствую, сын подполковника Анатолий Дионисиевич Радынский.

16 ноября 1910 г. Тульский окружной суд в публичном судебном заседании утвердил к исполнению это завещание Толстого»[29].

Из «Дневника для одного себя»Льва Николаевича Толстого 1910 г29 июляНачинаю новый дневник, настоящий дневник для одного себя. Нынче записать надо одно: то, что если подозрения некоторых друзей моих справедливы, то теперь начата попытка достичь цели лаской. Вот уже несколько дней она целует мне руку, чего прежде никогда не было, и нет сцен и отчаяния. Прости меня, Бог и добрые люди, если я ошибаюсь. Мне же легко ошибаться в добрую, любовную сторону. Я совершенно искренно могу любить ее, чего не могу по отношению к Льву. Андрей просто один из тех, про которых трудно думать, что в них душа Божия (но она есть, помни). Буду – стараться не раздражаться и стоять на своем, главное, молчанием.