Полная версия:

По тропам Срединной Азии

Следующий переход привел нас из Дардистана в буддийский Ладак. При выходе из Каргила дорога пересекает обширное песчаное плато. Через два часа мы достигли деревни Пашкьюм – свидетельницы победоносного рейда догров. После деревни путь пошел по узкому ущелью из песчаниковых скал. Первые буддисты встречаются в Шар-го-лха. Долина внезапно расширяется, и линия чортенов, или ступ, возвещает вход в буддийское королевство Ладак.

Город Каргил в Ладаке

Деревня Шар-го-лха оставила след в местной истории. В соответствии с преданиями, один из министров тибетского короля Сронг-бцан-сгам-по, Лон-по Риг-па-цан, говорят, родился именно здесь. Его дом еще сохранился и расположен около моста в Шар-го-лха.

Около деревни находится пещерный монастырь, представляющий значительный интерес. В соответствии с местными преданиями, монастырь построили два местных вождя Тхог-лде-джо и Янг-лде-джо.

Последние три мили дорога из Шар-го-лха к Мульбе проходит через местность необычайной красоты: остроконечные контуры неровных скалистых горных хребтов четко выделялись на фоне неба. Маленькая деревня Мульбе приютилась у подножия скалы, на которой находился небольшой ламаистский монастырь Мульбе.

Мульбе и ее древние достопримечательности были тщательно изучены доктором Франке, замечательным исследователем истории Западного Тибета. Результаты его изысканий изложены в научной статье «Наскальные изображения в Мульбе».

Мульбе славится старинным замком дардов, двумя монастырями и несколькими значительными надписями, найденными на скале, на которой стоит один из монастырей.

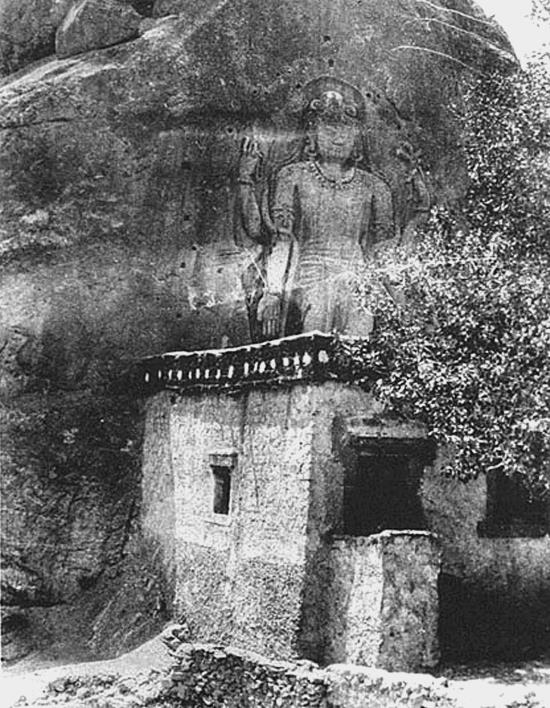

Однако главной достопримечательностью Мульбе является выбитая на камне колоссальная фигура Майтрейи. Впервые изображение было обнаружено и описано Муркрофтом в 1820 г. Оно представляет собой стоящего бодхисатву, высотой не менее двадцати футов. Бодхисатва облачен в одежду индийского аскета со священным брахманским шнуром, который отличает изображения бодхисатвы от женских божеств в подобных облачениях. Трудно сказать что-либо определенное относительно датировки этой статуи, но ее чисто индийское происхождение очевидно, и как памятник искусства она занимает выдающееся место среди каменных скульптур Ладака. Местное предание относит ее к эпохе великого лотзавы, или переводчика, Рин-чен-бцанг-по (Ратнабхадра, 964—1054). Я полагаю, что эта версия близка к истине и это каменное изображение бодхисатвы принадлежит к X–XI векам. Нижняя часть изображения скрыта за небольшим храмом, или лха-кхангом, построенным Вазиром Сод-намом, местным землевладельцем. Пожилой священник служит в часовне и возлагает цветочные гирлянды и топленое масло буйволицы к изображению, перед которым на низком алтарном столике горит жертвенная лампада. Стены часовни украшены фресками, представляющими «восемь великих сыновей Ньева», о которых говорят, что они высекли изображение. Хранитель принадлежит к старинному роду астрологов, и его обязанностью является быть продолжателем семейной традиции.

Снаружи изображение скрыто деревьями и часовней, но при входе в помещение неожиданно перед глазами возникает колоссальная статуя. Она производит мощное незабываемое впечатление на каждого, кто посещает это место.

Из часовни мы направились в дом местного землевладельца, который воздвиг часовню Майтрейе. Он расположен несколько выше дороги и представляет собой обычный тибетский дом с конюшнями и комнатами для слуг на первом этаже и жилыми покоями на верхнем этаже. Мы застали вдову в личной часовне, молящейся за упокой души ее умершего мужа.

Каманное изваяние Майтрейи. Мульбе. Ладак

Зажиточные тибетцы очень часто тратят значительные суммы денег на поминовение души умерших родственников. Огромные пожертвования преподносятся монастырям, в которых молятся за спасение и скорейшее воплощение умершего. Вдова последнего землевладельца Мульбе наняла ламу, который проводил дни в чтении молитв, при этом ритмично ударяя в барабан.

В часовне имелось несколько глиняных и бронзовых изображений Сакьямуни, Учителя Падмасамбхавы, Тары, Спасителей, а кроме того, несколько фотографий настоятеля, или шку-шок, монастыря Хемис, Таши ламы из Цанга и Далай-ламы Лхасы.

Служанки мололи на крыше ячмень и сбивали масло.

Из дома землевладельца мы поднялись по крутой скале к монастырю, расположенному на вершине. Это был небольшой храм обычной тибетской архитектуры, расположенный внутри ограждения. В лха-кханге служил пожилой священник. Внутри храма находился алтарь с позолоченным глиняным изображением Падмасамбхавы. Маленькая библиотека, состоящая из шестнадцати томов Праджнапарамиты, или Бум, располагалась вдоль стен храма. Этот монастырь принадлежал секте Дуг-па, нереформированной школы Ньинг-ма-па тибетского буддизма.

Возвращаясь из монастыря, мы исследовали надписи, высеченные на скале. Среди них был эдикт, обнародованный королем Бум-лде, и свадебное поздравление королю Джамьянгу (Джамдбьянгс) и его супруге.

Мы выехали рано утром следующего дня для того, чтобы добраться до следующего пункта Бод-Кхарбу.

Дорога проходила через перевал Намике на высоте 13 000 футов. Подъем очень пологий, и после перехода через перевал дорога ведет в долину Кхарбу, представляющую интерес многочисленными разрушенными замками, которые венчают голые вершины гор. Это место было ареной боевых действий в период правления короля Дел-дена (бДе-лдан рнам-ргьял, 1620–1640 гг.).

Долина орошается небольшой речкой Танджичу и покрыта зеленью ячменных полей, тщательно обнесенных каменными заграждениями. Мы разбили лагерь на постоялом дворе Бод-Кхарбу, небольшой ладакской деревушки, расположенной на высоте примерно 11 000 футов. На противоположной стороне реки на высокой крутой скале находится сильно разрушенная крепость сТаг-рце. Немного ниже долины, к северу, находится старая крепость Чигтан. Деревня Чигтан тоже имеет небольшой монастырь, который можно отнести к XI веку.

Старый город Кхарбу, разрушенный, вероятно, во время войны, начатой королем Дел-деном против султана Кхри из Карце (около 1620–1630 гг.), расположен на песчаном плато выше деревни Бод-Кхарбу. Над руинами города возвышается тоже разрушенная старая крепость Кхарбу.

За деревней в узком ущелье находится небольшой буддийский храм, или лха-кханг. Там мы встретили пожилого ламу, ведущего богослужение перед несколькими глиняными изображениями. Одно из них, в центре алтаря, представляло Спьян-расгзигс Тхугс-рдже-чен-по, Авалокитешвару, бога милосердия. В храме не было собственной библиотеки, за исключением нескольких молитвенников.

Следующий переход привел нас в Ламаюру, знаменитый монастырь на маршруте Кашмир-Ладак. Уникальный по красоте вид открывается перед путешественником с вершины перевала Пхо-тхо-ла, на высоте 14 000 футов над уровнем моря, – обширный амфитеатр зубчатых гор, остроконечных скал и отдаленных снежных пиков.

Через час спуска по пологому склону из-за низкого песчаного отрога появляются первые ступы, стоящие у въезда в узкое ущелье. На входе в долину открывается удивительный пейзаж: высоко на крутых песчаниковых скалах стоит живописный ламаистский монастырь Ламаюру. Чортен и монашеские кельи ютятся в узких расселинах скал. Крутые склоны скал испещрены многочисленными пещерами, используемыми в качестве хранилищ, а иногда и в качестве жилищ местными жителями деревни. Известно, что такие пещерные поселения существуют по всему Тибету и особенно часто встречаются в западных районах страны. Современная деревня Ламаюру расположена у подножия скал, несколько выше постоялого двора.

Мы провели еще один день в Ламаюру и посетили монастырь. В настоящее время он принадлежит ламаистской секте Бри-кхунг-па. Согласно местному монастырскому преданию, он был основан знаменитым махасидхой Наропой, который жил в IX веке и с именем которого связано много событий в религиозной истории Ладака. Говорят, что свое название монастырь позаимствовал от гьюнг-друнг, или свастики, синонима Бон, т. е. примитивной религии поклонения силам природы Тибета. Доктор Франке связывает с названием монастыря следующую легенду:

«Когда сюда прибыл Наропа… место, где теперь находится долина, было занято озером, которое он осушил. Монастырь получил свое название от плантации священного зерна, которая таинственным образом приняла форму свастики (гЮнг-друнг)». Интересно, что вокруг Ламаюрских гор видны следы озерных отложений, и странно, что Дру в своей книге даже не упоминает об этом. Ладакцы, должно быть, обладают настоящим геологическим чутьем, если придумывают такие легенды. У них есть легенды о существовании в прошлом озер около Леха и Трилоканатха в Лахуле. Конечно же, название гьюнг-друнг было дано не Наропой, и его следует отнести ко времени задолго до приезда учителя в страну, так как это было самое древнее место появления религии Бон, которое называлось Гьюнг-друнг Бон».

Мы посетили ду-кханг, или зал собраний, в котором молились около двадцати монахов, монастырскую библиотеку, содержащую Канджур и Танджур нартанского издания, и маленький внутренний двор, в котором исполнялись религиозные танцы.

Воплощенный лама Ламаюру отсутствовал, и нам позволили посетить его покои, которые, как обычно, были чисты.

По словам монастырских лам, самая старая часть храма называлась Сенг-ге сганг, расположенная с южной стороны скалы Ламаюру. Главное изображение представляет Манджушри, или Джам-пе янг. Согласно местному преданию, храм Сенг-ге сганг датируется периодом бКа-гдамов, т. е. XI веком. Доктор А.Х. Франке, посетивший этот храм, считает, что предание полностью согласуется с действительным временем появления храма.

Мы также посетили разрушенное святилище Бон, описанное доктором Франке. К сожалению, фрески, когда-то украшавшие стены помещения, находились в очень плачевном состоянии, и с трудом можно было узнать изображенные образы.

23 августа мы свернули лагерь и продолжили дальнейшее путешествие, надеясь достичь деревушки Нурла за один день.

Дорога довольно плоха. В некоторых местах приходится пересекать сглаженные лавиной склоны, с которых непрерывным потоком сползает песок и гравий. Несколько раз нам пришлось пробираться через огромные скопления разрушенных горных пород – следов недавно пронесшейся лавины. После трехчасового перехода мы достигли открытой долины Инда и, перейдя большую реку по подвесному мосту, оказались в крупной деревне Кхалаце.

Кхалаце, старый дардский центр, знаменит памятниками древности, и доктор А.Х. Франке описал большинство из них в нескольких статьях и книгах. Когда-то это была дардская колония, и здесь до сих пор сохранились развалины крепости дардов. Король Ладака Лха-чен Наг-лунг (1150–1175 гг.) построил знаменитую крепость Браг-наг, развалины которой все еще возвышаются над деревней. Доктор Франке обнаружил ряд надписей на древних языках кхарошти, брахми и гупта, которые доставляют много трудностей его последователям.

Современная деревня Кхалаце живописно расположена среди абрикосовых рощ. После короткой стоянки в деревне мы продолжили путь в сторону Нурлы (сНьур-ла). Путь пролегал по ровной каменистой почве. Стояла сильная полуденная жара. Мы прибыли в Нурлу днем и сняли комнаты для ночлега на небольшом постоялом дворе.

Дорога из Нурлы в Сасполу проходила по голой местности, почти полностью лишенной растительности. Саспола – огромная деревня с многочисленными рощами. За Индом на расстоянии двух миль находится интересный монастырь Алчи, один из старейших монастырей Ладака. Он относится к периоду Рин-чен-бзанг-по (XI в.), и в нем сохранилось много древней индийской резьбы по дереву, которая напоминает изящную резьбу средневекового Кашмира. В деревне Саспола есть две разрушенных ступы, приписанные Рин-чен-бзанг-по. На разрушенном фундаменте большей из них воздвигнут небольшой монастырь, называемый Чам-па гом-па (Бьямс-па дГон-па). В нем хранится большое позолоченное изображение из глины бодхисатвы Майтрейи и несколько других крупных изображений стоящих бодхисатв. Согласно местному преданию, стоящая статуя Майтрейи была воздвигнута самим Рин-чен-бзанг-по. Но более вероятно, что настоящая статуя относится к сравнительно недавнему периоду и просто заменила старую, которую можно отнести ко времени великого переводчика.

Следующий переход из Сасполы в сНье-мо был интересен несколькими старыми монастырями. Выходя из Сасполы, дорога пересекает широкое песчаное плато. Недалеко от маршрута находится большой монастырь Клу-дкьил, в народе называемый Ликир. Его основал король Лха-чен ргьял-по (1050–1080 гг.). Дорога спускается в более глубокую долину и приводит к романтически расположенной деревушке Базго, знаменитой одним из старейших монастырей Ладака и древним дворцом его королей.

В старом храме, основанном королем Тхсе-дбанг рнам-ргьялом, имеется огромная статуя Майтрейи, Авалокитешвары и фрески. Древний дворец ладакских королей имеет небольшой монастырь Селджанг. В нем находится большая статуя бодхисатвы Майтрейи, воздвигнутая королем Сенг-ге-рнам-ргьялом около 1610 г. Здесь же хранится древняя королевская библиотека Ладака. Насколько я знаю, ее содержимое никогда тщательно не исследовалось, а тома не были систематизированы. Базго была ареной серьезного сражения, когда монгольские войска осадили ладакского короля бДе-легс рнам-ргьяла, правившего между 1640 и 1680 гг.

Базго с полуразрушенными храмами и крепостями, построенными на обрывистых утесах, и причудливыми домами современной деревни, ютящимися между святилищами и песчаниковыми скалами, производит неизгладимое впечатление на путешественника; и я до сих пор лелею в памяти картину этого древнего уголка Западного Тибета. Здесь, как уже было сказано, находятся самые старые монастыри Ладака.

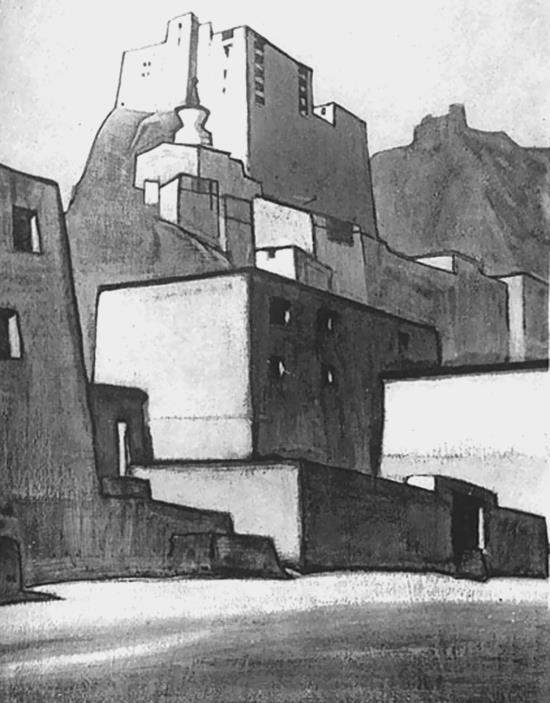

Королевский дворец в Лехе. Картина Н.К. Рериха

Из Базго дорога ведет по ровной каменистой почве к группе крестьянских хозяйств, называемой сНье-мо. Бунгало оказалось занятым группой европейцев, путешествующих из Леха, и мы предпочли разбить лагерь в тенистой роще.

Рядом с сНье-мо находятся развалины старого форта, называемого Чунг-кхар, от которого остались только стены.

26 августа мы выехали рано, чтобы преодолеть последние семнадцать миль до Леха.

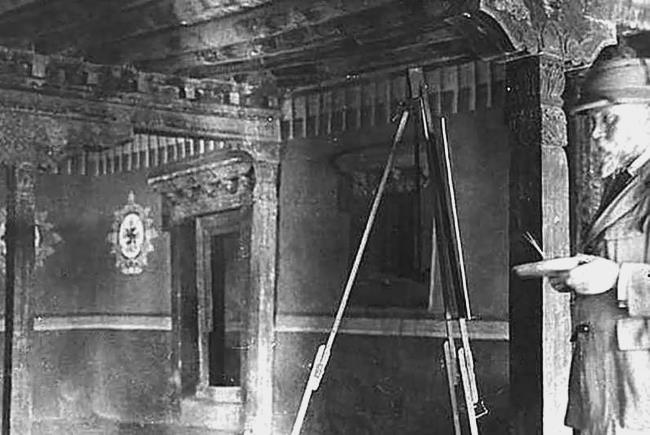

Н.К. Реих работает во дворце в Лехе. Ладак

Около сНье-мо дорога уходит в сторону от Инда и пересекает широкое к плато, окруженное скалистыми горами. После трехчасового перехода мы прибыли в деревушку Пхьи-дбанг, где находится знаменитый монастырь, построенный королем бКра-шис рнам-гьялом (1500–1532 гг.). Монастырь принадлежит секте Бри-кхунг-па и имеет прекрасный лха-кханг, или храм.

Около двух часов дня мы достигли большого монастыря желтошапочников Спитуг (дПи-тхуг), построенного королем Бум-лде (XV в.) на крутой скале. Этот монастырь был одним из первых монастырей желтошапочников в Ладаке. Он имеет филиалы: монастырь Зангскар, неподалеку от Леха, и широкоизвестный монастырь Ридзонг (Ри-рдзонг).

Монастырь Спитуг широко известен во всем Тибете благодаря суровой жизни монахов и учености настоятеля. Он был воздвигнут в честь великого реформатора рДже-рин-по-че Дзон-капа (1357–1419), и в ду-кханге, или зале собраний, находится огромное изображение святого. Мы решили посетить монастырь и для этого поднялись на крутую скалу, где он находился. Без труда получили разрешение и были сердечно приглашены настоятелем и его помощником, или умдзе. Сначала нас провели по дукхану, где около 30 монахов совершали богослужение. Стены были покрыты фресками, но густой сумрак внутри помещения мешал хорошо рассмотреть многие из них. Перед алтарем горели в несколько рядов жертвенные светильники, и их мерцающий свет время от времени освещал ясные лики святых.

В личных покоях воплощенного ламы, или ску-шока, нас угостили чаем и сладостями. Сам лама находился в это время в монастыре Ридзонг, где получал наставления по буддийской метафизике. В его отсутствие монастырем управлял лама Лобзанг, приятный пожилой мужчина со спокойными манерами, который произвел на всех нас очень хорошее впечатление. Он был одним из посвященных лам, впитавших в себя вековую религиозную культуру.

Личные покои ламы были опрятны и хорошо меблированы в тибетском стиле. В них стояли расписные застекленные шкафы, в которых хранились глиняные и бронзовые статуэтки и небольшая библиотечка из религиозных текстов, предназначенных для личного пользования ламы. Его мантия висела на низком троне, стоящем у северной стены комнаты. После приятно проведенного времени в обществе настоятеля и его помощника мы взобрались на крышу монастыря и любовались изумительным видом широко открытой долины Инда, к северу от которой находилась столица Ладака.

Последние пять миль до Леха дорога проходила по каменистой равнине, поросшей кое-где небольшими рощицами. Лех и его базар, обнесенный высокими стенами, городские ворота, возвышающаяся громада дворца и живописная толпа, запрудившая базарную площадь и улицы, производят незабываемое впечатление. Это один из тех городов Нагорной Азии, который сохранил типичные черты караванного центра, куда стекаются многочисленные караваны, везущие товары из Индии, Китая, Тибета и Туркестана.

Чтобы тщательно провести археологические исследования Ладака, следует подольше оставаться в этой стране. Все, что мы знали о прошлом страны и ее древних памятниках, почерпнуто из работ доктора А.Х. Франке и его предшественников из моравийской миссии.

Экспедиция находились в столице Ладака с 26 августа по 19 сентября 1925 г., за исключением нескольких дней, потраченных на путешествие в знаменитый монастырь Хемис и на осмотр других достопримечательностей в окрестностях города. Большая часть времени была занята подготовкой к предстоящему трудному переходу через высокие горы в Китайский Туркестан. Нам пришлось распустить всех наших кашмирских слуг, которые были совершенно непригодны для трудного путешествия в горах, и нанять новых, опытных людей. Транспортная проблема тоже доставила много хлопот, так как было необходимо найти надежных караванщиков и хороших животных. Большинство караванов, прибывавших в Лех, имело очень слабых животных, которым требовалось несколько недель для восстановления сил.

После недолгих поисков и длительных переговоров с аксакалом Леха, назначенным британцами, мы подписали договор с Назар-баем, караванщиком из Каргалыка, в распоряжении которого было тридцать шесть хороших вьючных лошадей. Он прибыл в июле, и его табун лошадей пасся в течение двух месяцев на пастбище в окрестностях Леха. Нам требовалось семьдесят шесть вьючных животных для перевозки снаряжения экспедиции, и оставалось найти еще тридцать лошадей в добавление к тем, которые у нас уже имелись.

Каждый день мы совершали обход караван-сараев и постоялых дворов, в которых останавливались яркендские торговцы, интересуясь прибывающими и уходящими караванами. Наконец нам посчастливилось найти тридцать вьючных лошадей, принадлежавших афганскому торговцу Омар-хану, прибывшему из Яркенда. Его лошади недавно вернулись с перевалов и были в плохом состоянии, но владелец обещал хорошо откормить их за оставшиеся три недели и подготовить к отъезду. Нам пришлось согласиться, так как это было единственным решением нашей транспортной проблемы. На таком трудном и безлюдном маршруте, как каракорумский торговый путь, всегда предпочтительнее использовать наемный транспорт и не подвергать риску караван из купленных животных. Трудности горного маршрута, разреженная атмосфера и абсолютная бесплодность, гибель большого количества караванных животных делают путешествие очень дорогостоящим. Цены за одну вьючную лошадь от Леха до Хотана или Яркенда колеблются от шестидесяти до восьмидесяти рупий. Мы установили цену за одну лошадь в размере семидесяти шести рупий с условием, что караван из таких животных будет везти снаряжение экспедиции на протяжении двадцати четырех дней из Леха в Хотан.

Нашими караванщиками были крепкие тюрки из Каргалыка и Хотана, одетые в огромные чапаны, высокие ботинки и чаруки, большие овальные меховые шапки, защищавшие их от жестоких ветров и бурь нагорий. Странно было слышать резкую гортанную речь восточных тюрков, так не похожую на мягкий индийский урду и беглую речь лхасских тибетцев. Некоторые караванщики знали немного китайский, и наш переводчик-китаец мог кое-как с ними объясняться.

После решения транспортной проблемы у нас появилось больше времени для осмотра достопримечательностей Леха и его окрестностей.

Современный Лех расположен на перекрестке нескольких важных центральноазиатских караванных путей, поэтому имеет важное историческое значение для приграничного района Индии.

С Лхасой, столицей Тибета, его связывают три длинных трудных маршрута, первый из которых пересекает Тибетское нагорье и ведет к северу от Великих озер: Нгантзе тшо, Чьяринг тшо (Кьяринг тшо) и Нам тшо, или Тенгри-Нор, как обозначено на наших картах, соединяясь с великим монголо-лхасским маршрутом в важном пограничном центре Нагчу дзонг. (По-тибетски «дзонг» означает административный центр района, а не крепость, как ошибочно пишут.)

Второй из трех маршрутов пересекает Тибетское нагорье по направлению к священной горе Кайлас и проходит южнее Великих Озер: Дангра юм-тшо, Нган-тзе и Тенгри-нор. Путешественники, следующие этим маршрутом, выходят к Лхасе через высокий перевал Горинг-ла горной цепи Ньенчен Тангла.

Третий путь пролегает по течению реки Брахмапутры, через Сага-дзонг, расположенный к северу от нее. Далее он проходит либо по берегу Брахмапутры к Лхарцзе-дзонгу или пересекает реку и проходит через Тенгри по непальской границе. Причем в обоих случаях путь лежит через Лхасу и Шигадзе. Последний маршрут используется большинством ладакских торговцев, путешествующих в Лхасу, и посланниками кашмирского махараджи ко двору

Каракорумский путь, который справедливо называют самым высокогорным торговым путем в мире, соединяет Лех с далеким Китаем и оазисами Китайского Туркестана. Торговцы из Яркенда, Кашгара и Хотана, главных оазисов Юго-Западного и Восточного Туркестана, следуют по нему в Индию. Из Леха центральноазиатские караваны попадают в Кашмир через перевал Зоджи-ла, или через Зангар, Лахул, долину Кулу и провинции Манди; Хошиарпур и Амритсар – два больших торговых центра Пенджаба. В течение последних десяти лет туркестанский торговый путь приобрел особо важное значение, и индийское правительство всячески содействует его развитию на территории Индии. В связи с закрытием русской границы и недавно начавшимися волнениями и гражданской войной в Западном Китае туркестанский торговый путь повернул на юг, к Индии. Он жив благодаря караванам, которые идут навстречу ледяным ветрам и частым снежным лавинам на горных перевалах.

Такое благоприятное положение делает Лех чрезвычайно интересным местом для проведения археологических и этнографических исследований. Два главных городских базара заполнены разноцветной толпой, среди которой выделяются опрятно одетые тюрки из Туркестана. Перед открытыми лавками громоздятся огромные тюки туркестанского войлока, или нимдаха, который привозят из Хотана, Гума и Яркенда. Он диктует высокие цены на индийских рынках. Некоторые сорта войлока украшены декоративным рисунком и по качеству намного превосходят такой же войлок из Монголии и Китая. В походной жизни войлок незаменим, так как им выстилают пол палаток, а караванщики используют его в качестве постели. Экспорт такого войлока из Туркестана в Индию за последнее время сильно увеличился, и это благоприятно отразилось на развитии древнейшего промысла.

С севера кочевники привозят мягкую тибетскую шерсть, из которой кашмирские умельцы изготавливают прекрасные пашминские шали.

Караваны из Туркестана прибывают обычно в июле и августе, а отправляются обратно в октябре и даже в ноябре, до того, как снег закроет на зиму перевалы. Основные товары, привозимые в Лех и Кашмир, – туркестанский войлок, китайский и хотанский шелка, меха, шерсть, изделия из кожи, такие как туркестанские высокие сапоги и чаруги, так высоко ценимые ладакскими караванщиками. На продажу выставлено много лошадей. Яркендские караванщики обычно пригоняют огромные количества верховых лошадей, которых они гонят ненавьюченными через перевалы, зная, что выносливая и быстроногая туркестанская лошадь всегда найдет покупателя в Кашмире или на равнинах Индии, где не разводят собственных скакунов.

Возвращаясь домой, караваны везут европейские товары: манчестерское сукно, бредфордскую шерсть, английские и немецкие красители, различные предметы галантереи, индийские товары и специи, такие как шафран, в большом количестве экспортируемый из Кашмира в Туркестан и Тибет.

Вся эта пестрая толпа приезжих движется, кричит, жестикулирует на улицах и базарах Леха. Сидя на веранде почтовой гостиницы, постоянно слышишь приятные позвякивания колокольчиков проходящих мимо караванов и песни ладакских жителей, везущих с полей траву. Время от времени неиссякаемый поток людей и животных неожиданно прерывается табунами лошадей, погоняемых пастухами. В закоулках базара и окрестностях ламаистских монастырей можно увидеть лам, одетых в красное, проделавших путь в сотни миль из центральных районов Тибета, торгуя священными реликвиями и талисманами. Забавно было видеть буддийские талисманы, или сунг ва, у тюркских караванщиков из Каргалыка, искренне верящих в их могущество. Среди уличной толпы выделяются балты в черно-синих тюрбанах, обычно выполняющие работу кули, или носильщиков, переносящих тяжелые грузы. Часто можно встретить странные фигуры жрецов – хранителей древнего ладакского учения, представителей коренной этнической расы, растворившейся в волнах внешней миграции.