Полная версия

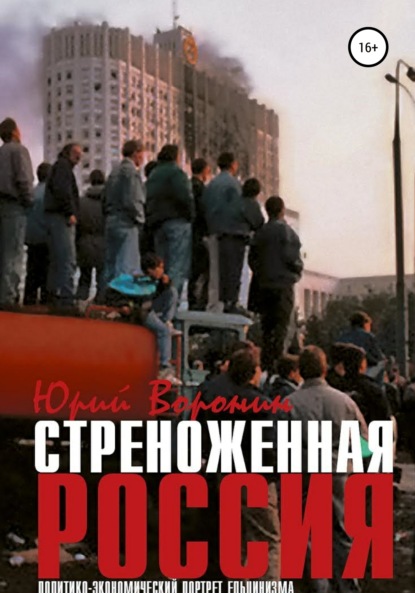

Полная версияСтреноженная Россия: политико-экономический портрет ельцинизма

Проблема критериев оценки личности и ее роли в конкретной исторической ситуации всегда была и остается приоритетной при ответе на извечные русские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?».

Вот как, например, рассматривал эту проблему один из выдающихся русских историков XIX века Сергей Михайлович Соловьев на примере деятельности Петра I. Попутно замечу, что к автору «Истории России с древнейших времен» обращаюсь постоянно. Особенно ценны для меня его «советы» в самые трудные моменты как личной жизни, так и жизни нашего терпеливого народа.

В «Публичных чтениях о Петре Великом», рассуждая об обстоятельствах появления крупных исторических деятелей, историк заметил, что великий человек может делать «только то, на что способен его народ, на что дает ему средства; народ может внешним, механическим образом соединиться волею, силою одного лица; при отсутствии этой воли и силы распадается»[295].

Как высоко ставил значение личности историк. Соединив личность с судьбой ее народа, С. Соловьев одновременно указывает нам всем, что без такой личности, без ее воли и силы народ попросту «распадается». Удивительно точное и на редкость емкое определение. Проецируя его на наше время, можно без особого труда заметить, что именно отсутствие воли и силы у руководящих личностей страны сперва привело к краху перестройки, а затем и Великой державы, какой являлся СССР. Последствия этого для судеб народов Советской страны огромны.

Русский народ едва ли не впервые после смутного времени на рубеже XVI-XVII вв. распался на две части. Двадцать пять миллионов российских граждан, главным образом русских по национальности, не по своей воле оказались вне пределов России, в так называемом «ближнем зарубежье» (при этом вспомним, что в марте 1991 г. на референдуме о судьбе СССР 76,4 % голосовавших граждан страны высказались за сохранение Союза ССР). Центробежные тенденции охватили буквально все народы бывших республик СССР. Достаточно назвать здесь проблемы Крыма, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Абхазии, Таджикистана, Чечни, Ингушетии, Южной Осетии… В самой России до предела обострилась проблема деления на так называемые титульные и нетитульные нации, коренные и некоренные народы. Вот к каким трудно поправимым результатам может привести ошибка в выборе «великой личности», взявшей на себя представительство народных интересов. Таков макроанализ.

Но С. Соловьев не был бы выдающимся ученым, если бы не определил методологию микроанализа рассматриваемой темы. На следующей странице цитируемого труда он заключает: «Великий человек дает свой труд, но величина, успех труда зависит от народного капитала, от того, что скопил народ от своей предшествовавшей жизни, предшествовавшей работы: от соединения труда и способности знаменитых деятелей с этим народным капиталом идет производство народной исторической жизни».

И затем, уже подробно разбирая личность Петра I, С. Соловьев пишет: «Итак, вот первое слово нам Петра, которого мы зовем Великим, первое им самим себе сделанное определение: "в работе пребывающий". Это первое определение останется навсегда за ним и дружно уместится подле определения "Великий"». Развивая эту мысль, историк заключает: «Прошло много времени, и знаменитый поэт, который прозвучал нам столько родного, который дал нам столько народных откровений, не нашел лучшего определения для Петра: "На троне вечный был работник"»[296].

Доводя до логического завершения свое определение великой личности, С. Соловьев пишет: «Здесь не было только сближения с народами образованными, подражания им, учения у них; здесь не были только школы, книги, здесь была мастерская, прежде всего, знание немедленно же прилагалось; надобно было усиленною работою, "пребыванием в работе" добыть народу хлеб насущный, предметы первой необходимости»[297].

Как будто про нас сегодняшних и про наш хлеб и день насущный писалось! Только труд человека – мерило его ценности как личности и как руководителя. Причем не всякий труд, а именно труд совместно и во благо народа, которым он взялся руководить.

С этих позиций позволительно спросить: многие ли нынешние наши «великие личности» способны выдержать такую оценку? Способны они хотя бы отчасти приблизиться к такой оценке? И прежде всего «всенародно избранный»? Сомневаюсь…

Я наметил лишь контуры методологических подходов к содержанию данного раздела. Разумеется, я далек от мысли писать законченные политические портреты тех, о ком здесь пойдет речь. Пусть это сделают и другие авторы и специалисты. Не собираюсь отнимать у них хлеб. Тем более что он весьма черствый. Просто мне хотелось бы поделиться личными впечатлениями от общения в разные временные отрезки в разных ситуациях с разными, очень непохожими друг на друга людьми, чья роль и значение в анализируемых мною событиях также весьма различна и неоднозначна.

Одни из них прямо, другие косвенно внесли свой вклад в стреноженье России, в разрушение векового уклада жизни ее народов и унижение на мировой арене. Есть и такие, кто в меру сил и возможностей, отведенных им обстоятельствами места и времени, всемерно сопротивлялись осквернению народных идеалов и ценностей, словом и делом доказывали возможность иного пути развития для нашей многострадальной России. Их, созидателей, меньше, чем разрушителей. Но они, повторяю, есть. И, рассказывая об этих «ликах», я хочу подчеркнуть, что именно их присутствие в нашей жизни дает зримую надежду на возможность возрождения родного Отечества, обретения им уверенности в своих силах. Отчаяние и неуверенность деморализует больше, чем недостача материальная. Ведь народы России, и в первую голову русский народ, испокон веков на державные свершения подвигали не частные интересы, а сила духа, сознание великой цели.

Нашим «молодым реформаторам» неплохо бы заглянуть в отечественную историю. Неужели им не ясно, что произошедшие за первые десять лет ХХ в. три революции свидетельствуют о том, что народы России не приняли капитализм? Что капиталистические порядки органически чужды народному миропониманию? Что сколько бы всякие «ящики» не внушали людям блаженство той, «ихней», «забугорной» жизни, она, эта жизнь, не вписывается в народные представления о «лучшей жизни»? А раз так, то, сколько бы вы ни занимались «мытьем и катаньем» народной души, вам не сломить ее основные ценности: народовластие, справедливость и коллективизм. Не поймете сами – разъяснят другие. Но разъяснят по-своему, с присущими народу пристрастием и прямотой…

Не так давно вышли в свет очерки политической истории – «Эпоха Ельцина». Авторский коллектив «Эпохи» – люди высокопоставленные и информированные. Многое у них отложилось в «долгосрочной» памяти. Это бывшие помощники и советники Б.Н. Ельцина – Ю.М. Батурин, А.И. Ильин, В.Ф. Кадацкий, М.А. Краснов, А.Я. Лившиц, К.В. Никифоров, Л.Г. Пихоя, Г.А. Сатаров. В предисловии А. Салмин напоминает о высоком статусе авторов – они «въезжали в Кремль через Боровицкие ворота, а не входили, как обычные посетители, через Троицкие»[298]. Правда, попав в Кремль или на Старую площадь, они трансформировались в бюрократов, причем не очень искусных. Для меня было важно, как, почему их постигла скорбная судьба, при каких обстоятельствах они покинули Кремль; об этом кремлевские писатели, к сожалению, кое-что важное недоговаривают, при всей своей откровенности.

Многих людей, о ком пишут авторы, я знал лично. Как свидетель и участник эпохи, о которой книга, сказал бы определенно: заметно очернение одних и обеление, даже возвеличивание Президента и его окружения, за исключением, естественно, тех, кто им был не по нраву. Имитация «скромности» авторов выдает себя постоянно.

И все-таки о многих «лицах и масках» «Эпоха Ельцина» дает достаточное представление. В книге десятки раз мелькают выражения, в которых речь идет об «оторванных головах» – то ли и.о. генерального прокурора А. Ильюшенко, то ли иных персонажей этого достаточно длинного спектакля. Авторы, возможно, и правы, что на каком-то этапе «Ильюшенко стал компрометировать Президента самим фактом своего пребывания на этом посту»[299], но компрометировавших всю, в том числе и президентскую, власть в России были десятки, если не сотни людей. В том числе и некоторые из авторов «Эпохи…».

Поражает откровенно иезуитское признание «лиц», орудовавших на президентской политической кухне: «Человек, которому Президент доверял регулировать поток поручений, становился весьма влиятельным аппаратным политиком. Эту роль выполняли последовательно В. Илюшин, А. Чубайс, В. Юмашев и другие известные чиновники… Такой человек имел потенциальную возможность «подрезать» любого чиновника – достаточно ему было дать трудновыполнимое президентское поручение, а потом, проверив, доложить и спросить по всей строгости. Эта эффективная машина использовалась нечасто, но уж если ее включали, голова слетала обязательно»[300].

Странно другое: те самые люди, которые сегодня кричат: «Демократия в опасности», в 1993 г. приветствовали нарушение Конституции и стрельбу по народным депутатам, поддерживали танковую стрельбу по Дому Советов. Те самые голоса, что предостерегают нас ныне против введения цензуры в СМИ, особенно в распоясавшихся в безнравственности, пропаганде смертоубийства ТУ, еще недавно призывали запрещать «красные» издания.

Главная беда в том, что формирование полицейского государства, авторитаризма в России готовили и поддерживали именно люди, до сих пор называющие себя демократами.

М.С. Горбачев: Герострат[301] XX века

Ты думаешь, что ты передвигаешь?..

Нет, тобою двигают…

Гёте. «Фауст»В летописи жизни и деятельности этого человека немало страниц, дающих богатую пищу для размышлений. Особенно когда задумываешься о роли личности в истории, обязательствах личности перед страной и своим народом, о чувстве ответственности за порученное дело и о значении этого чувства для государственного деятеля.

Что сделал Горбачев для нашей страны? Вопрос, который до сих пор порождает дискуссии среди политиков и политологов. Творец демократического будущего или разрушитель державы? Кто же он на самом деле?

Вспомним биографию М. Горбачева. Со студенческих лет – в Коммунистической партии. Всю жизнь на комсомольской и партийной работе, как будто служитель социалистической идеи. В 35 лет – первый секретарь Ставропольского горкома партии, в 39 лет – Ставропольского крайкома КПСС, в 47 лет – по тогдашним меркам удивительно рано – секретарь ЦК, в 48 лет – кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, в 49 лет – член Политбюро. Итак, при Н. Хрущеве блестяще начал карьеру. При Л. Брежневе поднялся на политический Олимп. Был любимцем Ю. Андропова.

Вступив в КПСС в 1952 г. – в сталинский период, – М. Горбачев профессионально формировался как партаппаратчик, что, естественно, отразилось на его карьере, линии поведения, ориентации в решении политико-экономических проблем.

Одиннадцатого марта 1985 г. – уже на следующий день после смерти К. Черненко – Генеральным секретарем ЦК КПСС избирается М. Горбачев. Решающую роль в его избрании сыграл министр иностранных дел СССР А.А. Громыко, которого «убедили ускорить» это избрание А.Н. Яковлев, Г.А. Арбатов и Е.М. Примаков.

Запад приветствовал М. Горбачева как государственного деятеля, с которым, по выражению Маргарет Тэтчер, «можно делать бизнес».

Советское общество видело, что после Л. Брежнева и К. Черненко новый генсек выглядел, конечно, привлекательнее. Более того, все мы, низовые партийные и советские работники, отлично понимали, что возможный срок пребывания генсека у власти – пятнадцать лет. Следовательно, до конца века. А это значит стабильность и новое качество экономической жизни, вывод страны на более высокую орбиту. На всех как будто дохнуло утренней свежестью, надеждой. Неопределенной надеждой на что-то лучшее, с желанием немедленных улучшений.

Сам стиль поведения и речи нового генсека в то время воспринимались как революционные. Энергичный, не косноязычный, много разъезжающий по стране, заинтересованно общающийся с людьми, а не только с номенклатурой на партактивах. Советские граждане с восторгом встречали такого, казалось бы, близкого, родного вождя. Люди внимали его речам, обсуждали их, цитировали и верили в лучшее будущее. Граждане получили возможность говорить на политико-экономические темы не только шепотом у себя на кухне, но и громко, широко обсуждая все животрепещущие проблемы, стоявшие перед людьми, государством и обществом, гласно освещаемые государственными средствами массовой информации. Все это резко контрастировало с инертностью и Брежнева, и Черненко, традиционным стилем предыдущих советских вершителей судеб народа и страны. Так мы тогда думали.

В то время я работал заведующим социально-экономическим отделом Татарского обкома КПСС и мне приходилось много общаться с секретарями первичных партийных организаций, с рабочими заводов, с колхозниками. Всем уже надоели «ППП» – пятилетки пышных похорон.

Пишу это потому, что в 1985 г., когда Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М. Горбачев, я, как и многие партийные работники, с нетерпением ожидал перемен, понимая, что страна медленно заходит в социально-экономический тупик. Хотелось четких ориентиров переустройства экономики на качественно новой, научно-технической базе. Наши надежды отныне связывались с новым руководителем КПСС, да и государства в целом. Везде чувствовался подъем, все видели, что пришел энергичный лидер, высказывающий то, что было на душе у многих: именно он заговорил вслух о необходимости перестройки, демократизации общества, обновления социализма. Авторитет Горбачева на начальном этапе его деятельности был весьма высок.

Что же он сделал, добившись самого высокого поста в партийной иерархии?

«Эпоха Горбачева» началась с широкомасштабных агитационно-пропагандистских новаций. В апреле 1985 г. новый лидер начал активно будоражить страну многообещающими заявлениями и программными декларациями. Через три месяца, 11 июля 1985 г., Горбачев выступил с большим докладом на совещании в ЦК. В стране был провозглашен новый курс на ускорение социально-экономического развития. В крупном плане он включал пять важнейших направлений: повышение темпов экономического роста, реконструкцию реального сектора экономики, особенно машиностроения на основе научно-технического прогресса, повышение качества продукции (введение госприемки), укрепление трудовой дисциплины и борьба с коррупцией в государственных органах.

Начало «перестройки» было положено докладом М.С. Горбачева на XXVII съезде КПСС. Доклад длился несколько часов с перерывом. Такого еще не бывало в истории партийных съездов. В докладе подробно обосновывалась необходимость перестройки всей экономики. Упор делался на модернизацию промышленности на основах новой техники и технологий за счет развития в первую очередь машиностроения, в результате чего предполагалось получить энергосберегающие, чистые экологически, с высоким качеством продукции, способной к конкуренции на мировом рынке производства.

Появились новые термины в политико-экономическом словаре: «модернизация», «ускорение», «гласность», затем – «общечеловеческие ценности», «демократизация», «новое политическое мышление», «плюрализм». Стоит при этом подчеркнуть, что все это пока – на фоне демонстративной приверженности социалистическому выбору, но с жесткой критикой предшествующих периодов истории. У М. Горбачева тогда хватало мужества говорить, что в процессе перестройки «многое, а по существу – все будет зависеть от того, насколько эффективно мы сумеем использовать преимущества и возможности социалистического строя (выделено мной. – Примеч. авт.), его экономическую мощь и социальный потенциал»[302]. Он еще выступал против попыток «дискредитировать социализм как новый общественный строй, как реальную альтернативу капитализму»[303]. «Революционная перестройка» поначалу шла на идеологическом уровне, как чисто идеологическая революция. Результаты, в первую очередь пропагандистские и дипломатические, стали сказываться довольно быстро. Менялись как политический, так и экономический спектры жизни общества.

Большинству партийных, советских и хозяйственных работников импонировало то, что перестройку М. Горбачев связывал с необходимостью ускорения научно-технического прогресса. Все хотели экономического рывка, «свежего ветра», модернизации социально-экономических процессов.

Проблема научно-технического прогресса была близка и мне, поскольку совпадала с моими научными интересами. Кандидатскую диссертацию я защитил в 1975 г. именно по проблематике научно-технического прогресса. У меня было немало знакомых в научном мире. Мы отчетливо понимали, что в нашей стране, в основном из-за субъективных причин, с опозданием начался новый этап научно-технической революции. Отставание в этом отношении от развитых стран мира, ставшее заметным уже в 60–70-х гг., могло отрицательно сказаться на дальнейшем развитии не только науки, техники, реального сектора экономики, но и всего общества и государства.

К решению проблемы научно-технического прогресса (НТП) партия подступала не единожды. Мы хорошо понимали, что без ускорения НТП, без широкомасштабной реализации достижений науки, использования высоких технологий в производстве СССР не сможет добиться высоких темпов экономического роста, повысить боеспособность Вооруженных сил, поднять благосостояние народа. Еще при Л. Брежневе, в начале 70-х гг., после XXIV съезда партии, предполагалось провести специальный Пленум ЦК КПСС по научно-технической революции (НТР). Но вернулись к этой теме лишь при М. Горбачеве – в середине 80-х гг.

Многие в партии понимали: НТР – главнейший фактор обновления производительных сил и производственных, организационно-технических отношений, коренной вопрос экономической политики. И те страны, которые первыми овладеют достижениями НТР, сделают мощный рывок в XXI век. Западные страны вовремя приступили к качественному преобразованию своей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, коммуникаций, индустрии сервиса.

Подготовку к предполагавшемуся пленуму ЦК начали и в Татарской областной партийной организации. Провели ряд научно-практических конференций, особенно по проблемам ресурсосбережения, повышения качества продукции на базе ускорения внедрения достижений науки, техники и передового опыта в производство. Материалы конференций направляли в Центральный Комитет партии.

Однако год шел за годом, а пленум ЦК по вопросам научно-технического прогресса все откладывали и откладывали. В 1984 г., в период К. Черненко, Политбюро назначило такой Пленум. Докладчиком на нем утвердили М. Горбачева. Однако Пленум по данному вопросу так и не был проведен. И только уже при новом генсеке М. Горбачеве в июле 1985 г. в Кремле состоялось всепартийное совещание по вопросам научно-технического прогресса. На нем с докладом выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. Горбачев.

Напористость нового генсека по вопросу ускорения научно-технического прогресса после июльского совещания в ЦК всколыхнула многие партийные организации. В ряде регионов страны по данному вопросу были проведены пленумы обкомов партии, состоялись научно-практические конференции.

Специальный пленум прошел и в Татарском обкоме КПСС. Для экономики республики, обладавшей мощным потенциалом в машиностроении, авиационной, автомобильной, нефтяной промышленности, в радиоэлектронике – это было очень важно. Достаточно сказать, что в нефтяной промышленности предусматривалось к началу следующего века вместо привычного наращивания объемов добычи нефти добиться ее углубленной переработки, увеличить выход нефтепродуктов и повысить их качество.

Во многих регионах страны были разработаны программы по ресурсосбережению, в области биотехнологий и другие. Это была правильная стратегия социально-экономического развития, учитывавшая возможности, которые создавала научно-техническая революция.

Прошло немного времени, и началась смена кампаний, смена лозунгов: бригадный подряд, щекинский метод и арендизация производства, демократизация социализма с человеческим лицом, человеческий фактор и другие. Постепенно стали забывать о базовых условиях для радикальной реформы: о научно-техническом прогрессе М. Горбачев стал говорить все реже и реже, целиком сосредоточившись на повышении своей международной популярности. Началась гонка за моментальной отдачей, получением немедленного результата.

Устаревшая промышленная машина в управлении из одного или нескольких республиканских центров не смогла решить задачу ускорения НТ11. оказавшись невосприимчивой к новой технике и технологиям. Для улучшения качества помимо ОТК была введена госприемка, то есть еще одна надстройка. Как и следовало ожидать, госприемка ничего не дала, кроме затрат, и спокойно развалилась через некоторое время.

Вскоре М. Горбачев выдвинул порочную изначально идею выборности руководителей предприятий, цехов и бригад. В результате во многих случаях выбирали не самых способных, требовательных, строгих, а самых удобных и покладистых, самых добреньких, а это означает развал дисциплины и новый удар по производству.

Многим стало казаться, что М. Горбачев возомнил себя спасителем не только Советского Союза, но и всего мира. Это его тщеславие, типичное для провинциального политика, оказывается, давно заметили лидеры Запада и сознательно сделали ставку на М. Горбачева, а затем стали играть на этом, поощряя его амбиции, – прежде всего премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер[304] и канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Для подтверждения сказанного приведу оценку М. Горбачева, данную в свое время премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. В ноябре 1991 г., выступая в Хьюстоне, она весьма откровенно раскрыла тайные пружины и роль Запада в развале СССР, место М. Горбачева в этом процессе.

«Советский Союз, – подчеркнула Маргарет Тэтчер, – это страна, представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Ее, в сущности, не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей. К сожалению, несмотря на наши усилия, политическая обстановка в СССР долгое время оставалась весьма стабильной. Сложилась весьма трудная для нас ситуация. Однако вскоре поступила информация о ближайшей смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей помощью (выделено мной. – Примеч. авт.) человека, благодаря которому мы смогли бы реализовать наши намерения. Это была оценка моих экспертов. Этим человеком был М. Горбачев, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношенияс большинством советской политической элиты, и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен. Деятельность "Народного фронта" не потребовала больших средств: в основном это были расходы на множительную технику и финансовую поддержку функционеров. Однако весьма значительных средств потребовала поддержка длительных забастовок шахтеров…»[305]

Как видим, приход к власти М. Горбачева не был случайным. Это была заранее спланированная Западом акция, имеющая далеко идущие планы, которые, к сожалению и беде советского народа, свершились.

Вскоре многие начали ощущать определенный дилетантизм и краснобайство М. Горбачева. Лично меня все больше и больше стала коробить его велеречивость. В политической элите этот «поток мыслей» М. Горбачева сначала робко, а затем все увереннее стал характеризоваться как «политическая хлестаковщина».

Михаил Сергеевич все более входил, что называется, в руководящий раж: когда он начинал говорить, его невозможно было остановить. Правда, говорил он страстно, гипнотизируя публику, словно какой-нибудь экстрасенс. Все это транслировали по телевидению, и народ начал постепенно уставать от его многословия. Не удивительно, рассказал позднее Э. Шеварднадзе, что в 1986 г канцлер ФРГ Гельмут Коль в интервью влиятельному журналу высказал параллель, сравнивая М. Горбачева с идеологом Третьего рейха Геббельсом[306].

Первый негативный осадок остался у меня после разработанной под руководством М. Горбачева и принятой в 1982 г. Продовольственной программы. Эту программу обсуждали, изучали, включали во все вузовские программы, хотя нереальность ее была очевидна не только специалистам сельского хозяйства. К примеру, создание под нажимом верхов агропромышленных комплексов свелось к компанейщине, что привело к резкому росту бюрократического аппарата, пытавшегося определять и контролировать все и вся. Через некоторое время о программе все забыли, включая и самого М. Горбачева. Подтвердилась мысль о том, что она создавалась не ради социально-экономического эффекта, а ради эффекта пропаганды.