Полная версия:

На краю Мещёры

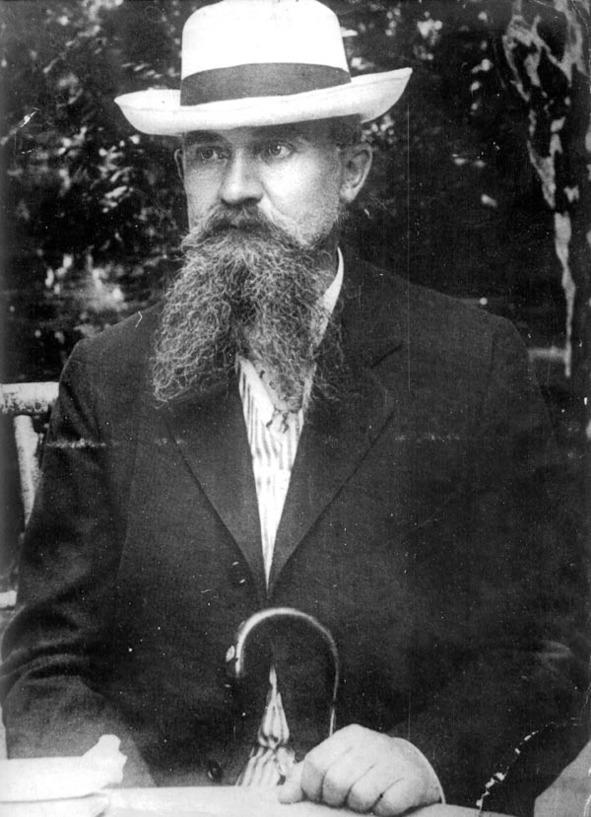

Большинство петербургских огородников предпочитали сажать лишь выгодные культуры, и на Грачева, который отвел под картофель большой опытный участок за Московской заставой, посматривали недоверчиво: что за напраслину затеял. Земли там были неважнецкие, как в большинстве окрестных деревень. Ему же хотелось доказать крестьянам, что при должном уходе и на суглинке можно выращивать завидные урожаи. Лучшие из его сортов дали невиданную для той поры продуктивность: сам-42, сам-43.

После смерти Ефима Андреевича превосходные сорта картофеля стал выращивать Владимир Грачев. Разглядывая эти клубни, конкуренты лишь бледнели от зависти. На очередную международную выставку Владимир Ефимович отправил вагон с отборными образцами опытного поля. Но до Парижа он не дошел – затерялся в дороге. С той поры в разных концах Европы стали появляться новые сорта картофеля, весьма похожие на грачевские.

На Всероссийской выставке 1890 года двести пятьдесят сортов картофеля демонстрировала от имени Грачевых вдова Владимира Ефимовича Вера Александровна. Это был последний шумный успех петербургского опытного поля.

Очень заманчивым представляется перекинуть мостик от угасающей европейской славы грачевского картофеля к началу селекционной деятельности Николая Яковлевича Никитинского. Чем не эстафета русского опытного огородничества? Ведь для создания специализированного картофелеводческого хозяйства Николаю Яковлевичу наверняка требовались не только квалифицированные советы старшего брата, но и элитный селекционный материал. А лучшие сорта несомненно были у Грачевых, и родственные узы гарантировали «режим наибольшего благоприятствования» в приобретении семян и клубней.

И все же правильнее будет сказать, что дело Никитинского не продолжило, а отпочковалось от мощной ветви Грачевых. Среди потомков одиннадцати детей Ефима Алексеевича нашлись не столь талантливые, как дед, но все же старательные продолжатели главного дела его жизни. Грачевский семенной картофель продавался по всей России вплоть до 1914 года. В основном, распродуцировались выгодные сорта. Селекция же этой культуры ждала нового подвижника…

Сложнее, на мой взгляд, было проследить судьбу коллекционных клубней из Костино после Октябрьской революции. Вдова Никитинского Ольга Ивановна, взявшая на себя после смерти мужа заботы по усадьбе, пользовалась среди крестьян столь же безоговорочным уважением, что и бывший хозяин.

Теща моя и по сию пору вспоминает, как в Ольгин день возле главного дома, где для местной ребятни были устроены и качели, и карусели, собирались именинницы со всей округи. Появлялась на крыльце статная нарядная Ольга Ивановна и каждая из счастливых подружек подходила к крыльцу по очереди:

– Как тебя звать?

– Оля.

– Поздравляю тебя, Оленька, с именинами.

И каждой – подарок, губки подсластить, глазки потешить. Потом веселье продолжалось в доме, где так же, как на рождественской елке с подарками для всей ребятни, плясали и пели песни под рояль. Самые приятные воспоминания остались у Ольги Максимовны от тех праздников.

По свидетельству дочери Никитинского, в начале века на все Костино был один колодец, у Оки. Скорее всего тот, что возле нашего дома. И хоть в усадьбе, недалеко от фонтана, всегда стояла наготове пожарная машина, однако бочки воды не всегда хватало затушить горящие избы. Николай Яковлевич предложил провести в село водопровод. Как обычно в таких случаях, основные расходы, всю техническую часть работ он брал на себя, а прокопать траншеи попросил крестьян. Почесав в затылках, селяне ответили: «Деды наши жили без водопровода, и мы проживем».

В лихую пору после двух революций семнадцатого года, когда слухи о поджогах и погромах доносились со всех сторон, костинцы сберегли не только строения усадьбы Никитинских, но и коллекции картофеля. Хозяйство, конечно, национализировали и долго оно семеноводческим не просуществовало. Но как развивались события – поди, дознайся сейчас, когда свидетелей почти не осталось.

Перед поездкой в Коренево, в НИИ картофелеводства, решил я заглянуть в библиотеку ВАСХНИЛ. Трудно было рассчитывать, что в брошюрах А. Г. Лорха двадцатых годов окажутся свидетельства его пребывания в Костино. Если взял там часть коллекции, а затем, кроме упоминания в докладе, предпочел не афишировать этот факт, то вряд ли станет распространяться о нем и в книгах.

Каюсь, оказался не прав. Помнится, едва не ахнул, наконец-то найдя в брошюре двадцать третьего года издания то, что никак не давалось в руки:

«Справедливость требует отметить совершенно исключительную и весьма почтенную работу Костинского хозяйства Н. Я. Никитинского Рязанской губернии, близ ст. Дивово, являющегося чуть ли не единственным русским картофельно-семенным рассадником в дореволюционном периоде».

Неужели будущий профессор столь восторженно воздавал хвалу своему предшественнику?.. Я торопливо взглянул на подпись. Слова эти принадлежали автору предисловия, заведующему Московской областной опытной станцией Ал. П. Левицкому. Очень высоко оценил он и деятельность автора брошюры.

«Скромная селекционная станция в Кореневе, успевшая за три года работы, несмотря на свое нищенское оборудование, по масштабу и глубине своей работы стать в уровень с богатейшим картофельно-селекционными станциями Германии и Польши, является единственным русским центром картофельно-селекционной работы».

Малости не хватило мне в этом похвальном отзыве о работе А.Г.Лорха и его сотрудников – о ней говорилось вне связи с трудами предшественников, словно столь быстрый успех был возможен за счет одних лишь усилий молодых специалистов.

Но вот, дошла очередь и до свидетельства самого А.Г.Лорха о Костино:

«Питомник этот, сыгравший в период с 1906 по 1917 год видную роль в картофельной семенной работе России в связи с удаленностью его от центра и неблагоприятными материальными условиями не мог получить должную своевременную поддержку. Правда, в 1920 году Кореневским персоналом была сделана попытка наладить и в нем работу, но из-за голода специальный персонал покинул Костино, другие же лица не рисковали туда выехать. Поэтому осенью 1920 года из Костино были вывезены в Коренево по 5 клубней каждого сорта».

Не часть образцов, как полагалось прежде, а все четыреста, то есть больше, чем было отобрано в коллекциях селекционной станции и Тимирязевской академии вместе взятых. Все это и составило первоначальный семенной фонд в Коренево.

Когда, приехав в Коренево, я спросил, не осталось ли в институте документов двадцатых годов, мне ответили, что старый дом, где хранился архив, поломали в середине семидесятых, а в новом здании ему не нашлось места… Побродив по длинным коридорам этого здания, я вспомнил цифру, поразившую меня в одном из отчетов: по средней годовой урожайности картофеля – 12- центнеров с гектара – СССР занимает 71-е место в мире.

Разумеется, показатель этот – свидетельство низкой культуры производства, и причин тому множество, за которые по большей части ответственна не наука. Однако при всем том хотелось бы и спросить у специалистов: «Как же Грачев с двумя классами подготовительной школы сумел достичь столь разительных результатов в селекции? Как же Н.Я.Никитинский вершил работу, сопоставимую по размаху с деятельностью научного коллектива? И при этом добивался рекордных результатов. Так, например, по свидетельству А.А.Бертелье, «В 1906 году на выставке Российского Общества любителей садоводства Костинской экономией был представлен сорт картофеля, выведенный на основе приобретенного в Японии. Названный «Микадо новый», этот сорт дал поразительные результаты. Согласно письму одного из покупателей А.А.Берка (мыза Красная Горка, ст. Боровенка. Николаевской ж. д.) у него от «Микадо нового» был получен необычный урожай: 150 картофелин от одной.»

Ответ на эти вопросы удалось найти в строках воспоминаний об одном детстве:

Эти воспоминания принадлежат не бывшей крестьянке, а дочери дворянина Н.Я.Никитинского – Наталье Николаевне.

«У отца было 362 сорта кормового и столового картофеля. Он сам скрещивал сорта и получал таким путем новый, и выписывал из других стран: Америки, Японии и т. д. Он имел каталог, в котором о каждом сорте было написано, какую он требует почву, много ли глазков, шероховатая или гладкая кожура, много ли в нем крахмала и т. д. Отец вел большую корреспонденцию с заказчиками, высылал им каталог, а когда приходили заказы, высылал тот сорт, который требовал покупатель…

В парниках наших вызревали даже дыни и арбузы. На Московских сельскохозяйственных выставках отец выставлял, кроме картофеля, крыжовник, малину, смородину, спаржу, клубнику. Все было вдвое-втрое больше обычного.

Осенью отец заставлял нас (своих детей, а их было четверо, Ю.Л.) убирать листья на компостки. Задания были большими, болели руки, спина, но никто не думал уйти, не выполнив папиного задания. А там – окапывать яблони после сбора. А весной – обрезка сухих веток на плодовых деревьях, сирени. Копка грядок, парников, стрижка газонов, поливы… Отец приучил меня любить труд и быть не белоручкой, а умеющей выполнять любую работу на земле.»

Казалось бы, к чему такая повинность? Неужто в многолюдном селе на нашлось бы нескольких рук, чтобы избавить дворянских отпрысков от самой черновой работы?.. Но родители твердо усвоили выверенную веками заповедь предков: прежде, чем обучать детей азам грамоты, им следует привить склонность к труду – основе всяческого благополучия. Будут у младших Никитинских гувернантки, беседующие на чистейшем английском, и преподаватели музыки, но наряду с тем – папины задания, от которых к вечеру болят спины и руки.

Николай Яковлевич и сам вполне мог бы отойти от многих дел, связанных с ведением каталогов, перепиской с заказчиками и прочими атрибутами сложной селекционной работы. Достаточно было б, по нынешним понятиям, вести общее руководство. Управляющий в усадьбе был и садовод. Но агрономов Никитинский не держал, предпочитая делать эту работу вдвоем с женой. И успевал не только выводить новые сорта картофеля, но и проектировать новый дом, и участвовать в рысистых испытаниях своих скакунов, и устраивать фейерверки в честь приезда гостей. Такие и становятся королями, не наследуя корону, а завоевывая ее истовой страстью подвижничества, высокоорганизованным трудом.

Еще четыре года назад целы были уникальные подвалы, в которых Н.Я.Никитинскому удавалось хранить образцы картофеля по пять-шесть лет. Кроме хитроумной системы вентиляции, по семейным преданиям, Николай Яковлевич поддерживал там постоянство режима с помощью каких-то растений, культивируемых в темноте подземелья. Эти секреты остались для нас столь же загадочными и непостижимыми, как тайны египетских пирамид.

Подвалы требовали небольшого ремонта, но не нашлось вовремя ни подходящих мастеров, ни материалов, ни представления об истинной ценности того, что пустили на слом.

Едва ли суждено нам скоро подняться до вершин трудолюбия и самоотдачи, которым прославили землю наши предки. Слишком долго отучали ныне живущих от самостоятельности, инициативы и риска, от профессиональной гордости и стремления работать на пределе своих возможностей. Немногие устояли против таких поветрий. Пробуждаемся от спячки тяжко и медленно, как с похмелья.

И все же не убить в человеке извечной тяги к совершенству своих способностей, своих рук. Эта вера живет во мне вместе с надеждой, что грядет век избавления от обезлички, что умножатся на Руси новые короли.

«Верхом на лошади я ездила с шести лет… Свозила копны на лугах. К концу дня болит зад, иногда бывало и надерет, если попадалась худая лошадь. Вечером едешь домой, снимаешь хомут, отдаешь лошадь конюху, а сама раскорякой домой. Кажется, завтра не смогу сесть на лошадь, так все болит. Но это только кажется. И так продолжается близкая работа, пока все стога не поставят… Я очень любила косить, сперва короткой косой. Насмелившись, ходила с косцами и становилась в ряд. Это было трудно, так как отдыхать нельзя было, ибо за мной идущий косарь покрикивал: «Давай, а то по пятке резану!» Точить косу трудно, не раз резала себе руку, но мужики научили и этому искусству…

Если конюх Александр был занят чисткой конюшен, я брала вилы и помогала вычищать стойла, клала навоз на тачку и отвозила на компостку. С мая и по глубокую зиму я никогда не одевала обуви за исключением праздников и приема гостей…»

1989 г.ВСЕМ МИРОМ

Таких вечеров в новом Доме культуры еще не было. У стендов с фотографиями села, снятых много лет назад, встречались бывшие и нынешние старожилы Костино, узнавали друг друга в степенных убеленных сединами лицах, а потом под свист самоваров вспоминали пережитое за столами, накрытыми хрусткими скатертями, где горками высился виноград и среди разнокалиберных чашек красовалась домашняя выпечка. По-домашнему, почти по-семейному откровенным был и общий настрой вечера, посвященного истории родного села.

Долгие годы звучали в сельских клубах лишь речи о революционном, либо военном прошлом, словно более давней истории у нас не было. Так истончалась, уходила в небытие не только память о славных деяниях наших предков, но и традиционное уважение к опыту старших, многовековая культура духовного общения – все то, что не возродишь вдруг согласно новейшей директиве. Плоды забвения пожинаем с лихвой, уж не дивясь их горечи, и все чаще пытаемся найти в прошлом ответы на самые каверзные вопросы дня нынешнего.

У каждого села – свои знаменитости, свои подвижники, свои легенды о них. Добрыми словами вспоминали на встрече Михаила Никитовича Година, садовода, как говорится, милостью божьей, начинавшего выращивать плодовые деревья в Костино еще до революции, а в последние годы жизни каждую осень привозившего с ВДНХ СССР памятные медали и дипломы. Многие рассказывали о первом своем педагоге, заслуженном учителе РСФСР Сергее Ивановиче Сачкове, редкой лущи человека, который мог сам и крышу школы покрыть, и за ночь нарисовать прекрасные декорации для спектакля драмкружка, и добиться, чтобы в селе открыли филиал музыкальной школы…

И все чаще в этот вечер звучала фамилия Никитинского. Говорили о странной участи его бесхозного особняка, о здании построенной им школы для крестьянских детей, где после ремонта предполагалось разместить музей истории села Костино. Оба дома уходили в зиму без отопления, с прохудившимися крышами.

Беда была общая. Это чувствовалось не столько по словам, сколько по интонации каждого, кто обращался к односельчанам. Но ощущалось в голосах и сомнение: «Если б все зависело только от нас…» Каменный особняк – не изба, которую в былые времена селяне помогали возвести погорельцам всем миром – толокой. Иное дело – деревянная школа, которую совхоз обещал покрыть шифером к зиме. Да ведь и здесь не обойтись без толкачей. А кто они?..

В те минуты остро вспомнился Ларин со своей привычкой посидеть- поразмышлять на бугорочке, не спеша потолковать о прошлом. Кто бы мог заподозрить, что в добродушной его натуре зреет потребность в одиночку вступиться за ему лично не принадлежавшее. Да поздно, не вернуть Ларина с той дороги, откуда не приходят назад.

Держал ответ перед старожилами и я: что сделано, коль обещал найти для обветшавших зданий более достойных хозяев, чем Миннефтехим. Откровенно говоря, хвалиться было нечем, хоть некоторые вести звучали, вроде бы, обнадеживающе.

Вместе с писателем Анатолием Роговым, купившем избу на соседней излуке Оки, мы обошли немало инстанций: от сельсовета до министерства культуры. И всюду обещали помочь в реставрации особняка Никитинского, в создании там музея народного творчества Рязанской области. Лучшего консультанта, чем Рогов, будущему музею не стоило и искать. Героями большинства его книг являются талантливые русские умельцы, владеющие и деревянной резьбой да лаковыми красками, и гончарным кругом да коклюшками…

После долгих хлопот Миннефтехиму было отказано в организации профилактория на базе бывшей усадьбы Никитинского: представленный проект застройки с коробкой панельной многоэтажки нарушал целостность охраняемого законом памятника старинной архитектуры. Дело, как будто, оставалось за малым: передать особняк на баланс Рязанского управления культуры и открыть финансовый счет на реставрацию. Однако письменного подтверждения об отказе ведомства от намеченных планов еще не было, так же, как и официального согласия Рязани взять на себя ответственность за судьбу здания. По сути, ничего не было, кроме устных заверений.

Бывалые, умудренные годами люди восприняли эту информацию, как мне показалось, без иллюзий. Но в их обращении к землякам сквозила надежда:

«Мы, участники встречи, очень обеспокоены состоянием бывшей усадьбы Никитинских, которая является памятником истории и культуры республиканского значения… Многое из того, что было разрушено здесь, трудно вернуть, но нельзя допустить, чтобы окончательно сгинула оставшаяся старина. Это не только память о прошлом наших предков, земли, на которой живем, это наша Костинская святыня.

Мы призываем всех бывших и нынешних односельчан, всем, кому дороги памятники земли нашей, приложить усилия к тому, чтобы восстановить их. По старой русской традиции принято возрождать утраченное всем миром. Будем считать, что таким пожаром были минувшие годы нашего равнодушия.

Предлагаем методом народной стройки, путем воскресников восстановить в первую очередь здание бывшей начальной школы, где намечено организовать музей истории нашего села. Вопрос о судьбе главного дома усадьбы сейчас решается в областных и республиканских органах».

Сидя дома у прогорающей печи и вспоминая строки этого обращения, я думал: «Хорошо, что старожилы поддержали начинания, не сулящие им ничего, кроме хлопот. Но будут ли эти хлопоты? Кто из местных жителей всерьез возьмется быть «толкачом», пока не появятся платные должности в музее?

Много потрудился, организуя памятный вечер, директор Дома культуры Петр Петрович Колдашев. С охотой помогли ему и девчата из местного училища. Однако инициатором этой встречи стала все та же живущая в Рязани Татьяна Владимировна Шустова. Не будет ее зимой – едва ли найдется здесь кто-то другой, способный организовать воскресник по ремонту школы.

Легко сказать: восстановим всем миром… Мир многолик, разобщен, и людей активных, отзывчивых в нем гораздо меньше, чем хотелось бы видеть. Может быть ходят по Костино будущие помощники наши, да не умеем пока разглядеть и увлечь их?..

х х х

Эти строки были написаны в канун 1989 года. С той поры минуло две зимы. А старинный особняк на окраине Костино все стоит, полураздет, в ожидании мастеров на все руки. Овевают его не только вьюги, но и страсти людские.

Многих взволновала судьба беспризорной усадьбы Никитинских, много речей было сказано в ее защиту, много написано в областной и районной прессе. Но до чего же медленно продвигается само дело под нажимом общественности. Словно в ржавом механизме со скрежетом проворачиваются колеса зубчатой передачи, то замирая, то вновь набирая ход. Оглядываясь на эту тягомотину, не однажды подумалось: сколько же людской энергии бесплодно пожирает во всей державе наша поднаторевшая в передрягах бюрократическая карусель! Эту бы энергию – да во благо!..

И все же нынешний год – особая веха в переменчивой судьбе усадьбы Никитинских. Решение принято: не музей здесь будет, как намечалось прежде, а центр народного творчества Рязанской и прилегающих областей. Создан он под эгидой Товарищества русских художников и Рязанского облисполкома. Строения усадьбы переданы Центру. Председателем его стал Анатолий Петрович Рогов.

Планы Центра обширны. Первейшая из забот – реконструкция особняка и школы для крестьянских детей, где разместятся творческие мастерские, музей народного искусства, информационная служба. Отдельная экспозиция расскажет об истории села и короле картошки Николае Яковлевиче Никитинском. Здесь будут проходить творческие встречи и выставки, смотрины, на которых мастера разных ремесел станут состязаться в умении: плести корзины и кружева, лепить изделия из глины, резать по дереву подобно тем костинским мастакам, которые некогда изготовили мебель в особняке Никитинских, украсив ее причудливыми узорами.

Широкая излука Оки как бы объединяет собой ряд достопримечательных мест на окраине Рязанской Мещеры: комплекс Сергея Есенина в Константинове; только что отреставрированный дом-музей знаменитых певцов братьев Пироговых в Новоселках; экспозицию древней живописи в храме Иоанно Богословского монастыря; центр народного творчества в Костино… Каждый из этих музеев обогатит и дополнит представление о культуре многоликой, щедрой талантами земли Рязанской, а вкупе они составят своеобразное кольцо. Проехать по нему со временем можно будет не только на автобусах, но и на тарантасах, на катерах по Оке.

В планах Центра – обустройство местных источников родниковой воды, каждый из которых стараниями умельцев может превратиться в маленький храм поклонения природе, как это уже стало со Святым источником вблизи Иоанно Богословского монастыря.

В самом Центре туристы смогут купить сувениры, созданные тут же, при них, буклеты, посвященные разным ремеслам и творчеству лучших мастеров. Надеюсь, появится у дороги чайная, где можно будет не только утолить жажду напитками и квасами, приготовленными по давним рецептам, но и увезти их в оригинальных керамических сосудах.

Таковы лишь некоторые из перспектив Центра, призванного объединить мастеров разных школ и поколений, популяризировать их творчество, позаботиться о том, чтобы не исчезли навечно традиции народной культуры. А пока в районном центре зарегистрирован счет, куда поступают первые взносы на реставрацию бывшей усадьбы Никитинских.

Поодиночке такое дело с места не сдвинуть. Только всем миром.

1990 г.ВСТРЕЧА

Был у меня приятель, из той редкой породы людей, встреча с которыми – как подарок судьбы. Казалось, Юрий Яровой мог делать все на свете: разбираться в сложных чертежах и гранить найденные им в заповедных местах редкие камни; рисовать пейзажи и участвовать в соревнованиях автомобилистов… Дипломы инженера, художника и горного мастера обязывали быть профессионалом в каждом из этих дел. Он обладал великолепной памятью энциклопедиста, позволявшей писать книги по самым разным отраслям знаний. И в то же время умел оставаться простым и деликатным в общении с кем бы то ни было, как истинно интеллигентный человек.

Он «забегал» в гости всякий раз, приезжая в Москву из Свердловска, моторный, синеглазый, улыбчивый, заражая нас стремлением успевать и «прокручивать» все дела как бы на ходу. Помнится, обещал непременно заглянуть и в Костино: побродить по есенинским местам, а, может быть, даже посидеть на берегу Оки с удочкой, что по его понятию, являлось пределом безмятежного отдыха…

Собирался он заехать под Рязань и в то лето, отправляясь в отпуск с женой и Никитой – младшим из трех сыновей. На пустынном плато между Астраханью и Махачкалой где часами можно не увидеть другой машины, поджидал Яровых перехлестнувший дорогу, не приметный глазу барханчик. Машину на скорости занесло, ударило о свернувший в сторону встречный грузовик… В живых остался только Никита.

Утрата утрате рознь. Эта была на редкость несправедлива. Не дождался Яровой внуков, хоть очень хотел увидеть в ком-то из них продолженье себя. Юру только-только обогрело признание читателей вкупе с благосклонностью критиков. Он был на взлете дарования, всколыхнувшего в нем множество замыслов и так спешил раскрутить их, словно знал, сколь скупо отмеряно ему жить.

Да простит мне читатель за это отступление, вроде бы никак не связанное с предыдущим рассказом.

Переговоры со строителями, которые должны были начать реставрацию зданий бывшей усадьбы Никитинских, обнаружили, сколь мало мы были осведомлены о ней. Кроме сметы на ремонт особняка, на руках не было ничего: ни контуров усадьбы, нисхемы парка, который намечалось восстановит, ни плана главного здания… Специалистов же, способных квалифицированно выполнить такую работу, не было не только в Рязани, их трудно оказалось найти даже в Москве.

Я собирался позвонить в Рязань, но почта оказалась на замке. Потоптавшись у двери, прошел улицей дальше, и в конце ее, у старой кирпичной постройки, приметил высокого, в спортивной куртке парня с фотоаппаратом наизготовку. Вторая камера покачивалась у него на груди. Ничего примечательного, кроме облупившихся стен и зарослей крапивы, вокруг не было. А парень щелкал кадр за кадром.

Весьма заинтригованный, я спросил, не пресса ли пожаловала к нам. Оказалось, не пресса. Незнакомец коротко взглянул на меня и, в свою очередь полюбопытствовал о моей фамилии, назвав ее, как оказалось, с подачи районного отдела культуры. Удовлетворенно хмыкнув в ответ, словно именно здесь и назначал мне встречу, представился: