Полная версия

Полная версияВитовы и Щаповы из села Иваново

Крестовоздвиженская церковь, 1916 год

Это было время оголтелого наступления на религию, которое началось в июне 1928 года совещанием в агитационно-пропагандистском отделе ЦК ВКП(б) по вопросам антирелигиозной пропаганды. Уже в первой половине 1929 года в стране закрылось более 400 храмов, и темпы нарастали: в августе та же участь постигла ещё 103 храма. В конце 1929 года была впервые проведена едва ли не самая кощунственная акция XX века – антирождество, приуроченное к празднику Рождества Христова, – глумливое гуляние: в парке культуры и отдыха имени А. М. Горького в Москве собралось около 100 тысяч человек. «…Стихийно вспыхивали то там, то здесь костры из икон, религиозных книг, карикатурных макетов, гробов религии и т. д.». На катке «Красные Хамовники» шло представление: «Боги и попы с церковными песнями бросились, махая крестами, на пятилетку, появился отряд будёновцев и дал залп, от выстрелов загорелась церковь…», – так описывались эти «празднества» в журнале «Антирелигиозник». В 1930 году были проведены уже две кампании – антипасхальная и антирождественская, в 1931 году – тоже. Они проходили под лозунгами «За безбожные города, за безбожную колхозную деревню».

«Мы ставим задачу, – писали руководители Союза воинствующих безбожников, – добиться закрытия церквей и других молитвенных домов в рабочих центрах и в районах сплошной коллективизации, а также роспуска церковных Советов…»

Вот это страшное «красное колесо» проехало и через счастливую жизнь Елизаветы Николаевны и Михаила Лаврентьевича.

«Выписка из материалов архивного дела № М9773.

Показания Елизаветы Николаевны:

Я давно принимала близкое участие в жизни Крестовоздвиженской церкви, во-первых, потому что я глубоко верующий человек, во-вторых, потому что эта церковь была приходом всего нашего рода Гандуриных. Месяца три-четыре назад я взяла в свои руки управление, стала церковным старостой, так как видела, что брать на себя эту обязанность никто не хотел. Всеми денежными операциями ведала я. Помощник мой – Проскурин Михаил Павлович – все деньги сдаёт мне, а я расходую их по своему усмотрению. Священник Кожаев – мой духовник, часто бывает у меня в нашей квартире. Во время посещений разбираем с ним тексты Библии, Евангелие, говорим на религиозно-нравственные темы. Я не могу признать, что в нашей церкви проводится антисоветская деятельность. Я ничего подобного не замечала, и сама этим не занималась. Проповеди священника Кокаева я контрреволюционными не нахожу. Правда, я не разделяю политику советской власти и Коммунистической партии по отношению к Церкви и верующим людям, как и то, что Церковь в СССР находится в условиях гонения, как и церковные служители. Такие убеждения свои я не распространяю. О помощи ссыльному духовенству мне ничего не известно. Я много денег не давала из церковной кассы. Утверждение о том, что жене высланного священника Архангельского мы ежемесячно выплачиваем 30–40 рублей под видом уплаты квартирных, я считаю не верным.

Подтверждаю, что я платила епископу Павлу ежемесячно 40 рублей, но не знаю, как он их использует. В доме своего отца – Николая Терентьевича Щапова, я бываю, иногда там собираются мои братья, Напалковы, Мыльниковы тоже бывают по праздникам, например, на Рождество и Пасху.

Е. Гандурина».Елизавета Николаевна была осуждена по ст. 58.10, ч. 2, 58.11 УК РСФСР к заключению в концлагерь сроком на 3 года. В ноябре заключённых перевезли во Владимирский централ, где они пробыли до весны. Затем Елизавету Николаевну отправили в Красновишерский лагерь на северном Урале, а Михаила Лаврентьевича – в лагерь Свирьстрой.

Квартиру, где жили Гандурины, занял работник ОГПУ – Петров. (Это типично для того времени.) Дети Елизаветы Николаевны и Михаила Лаврентьевича – Серафим и Мария – остались под присмотром родных. Попробовали перебраться в Москву и поступить учиться в институт, но поступать не разрешили из-за социального происхождения, да и проживание в Москве запретили. Мария возвратилась в Иваново, а Серафим отправился в Джезказган (Казахстан).

В 1933 году Елизавету Николаевну освободили, и она приехала в Иваново, где жила в доме Щаповых и работала в библиотеке с Ольгой Николаевной. В 1936 году освободился Михаил Лаврентьевич, его отправили на поселение в Кзыл-Орду. К нему поехала и Елизавета Николаевна. В 1943 году Гандурины переехали к своему сыну Серафиму в Джезказган. Здесь в мае 1953 года умер Михаил Лаврентьевич. Елизавета Николаевна вернулась в Ярославль, где она и умерла в июле 1959 года.

Срок «отбытия наказания» за веру и стремление следовать христианскому учению у Елизаветы Николаевны и Михаила Лаврентьевича растянулся на многие годы. Фактически более 20 лет провели они в концлагерях и на поселении в Кзыл-Орде (Казахстан). Своих взглядов они не изменили, вера помогла им перенести все испытания.

Заключением прокурора Ивановской области от 21 января 1993 года, на основании ст. 3, ст. 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года Елизавета Николаевна и Михаил Лаврентьевич были реабилитированы.

Алексей Николаевич. 1906 год

Алексей Николаевич Щапов родился 14 августа 1887 года. Учился в Иваново-Вознесенском реальном училище. Затем поступил в Рижский политехнический институт на коммерческое отделение, закончил его в 1912 году. После окончания института Алексей работает на отцовской фабрике бухгалтером и кассиром правления фабрики. Родители готовили его в будущем к управлению фабрикой. В сентябре 1918 года Алексей Николаевич был арестован и находился под арестом по 3 ноября 1918 года.

Сведения о жизни Алексея Николаевича очень скудные. Известно, что он болел туберкулёзом. После революции ездить лечиться в Крым не было возможности. Он умер в 1935 году.

Ольга Николаевна – выпускница гимназии. 1909 год.

Ольга Николаевна – медсестра в госпитале. 1915 год

Ольга Николаевна Щапова родилась 7 января 1990 года. Окончила Иваново-Вознесенскую гимназию. Была дружна с моей бабушкой – Надеждой Александровной Витовой (Щаповой), на многих фотографиях они вместе. В советские годы работала в библиотеке. Я встречался с ней в Иванове, в Москву она никогда не приезжала. Умерла Ольга Николаевна в Ярославле в 70-е годы.

Во время Первой мировой войны Николай Терентьевич открыл госпиталь в доме для престарелых работников его фабрики. Медицинской сестрой в этом госпитале была Ольга Николаевна. Она помогла выздоровлению десяткам прибывших с фронта раненых солдат.

Геннадий Николаевич Щапов родился 26 ноября 1892 года. Его сестра, близнец Варвара, вскоре умерла. Крёстной Геннадия была его старшая сестра Вера, которой в это время было 12 лет. Как и все мальчики Щаповы, Геннадий учился в реальном училище, но затем его увлекла живопись. Для рисунков, выпускаемых на фабрике ситцев, был полезен профессиональный художник. Поэтому родители не возражали, когда Геннадий поступил для художественного образования в училище «Живописи, ваяния и зодчества» (мастерская П. П. Кончаловского).

В военное время, 25 ноября 1916 г., Геннадий Николаевич окончил 2-ю Московскую школу подготовки прапорщиков пехоты. На военную службу поступил при призыве студентов 2-го курса. Служил в 199 и 286 пехотных запасных полках. Последняя военная должность – прапорщик, младший офицер команды разведчиков 286 пехотного запасного полка. Состоял председателем ротного комитета в 10-й роте 199 пехотного запасного полка в марте – апреле 1917 года. Уволен из армии по демобилизации в феврале 1918 года. В сентябре 1918 года Геннадий был арестован вместе с отцом и братом Алексеем. Находился под арестом с 5 сентября по 3 ноября 1918 года.

Геннадий Николаевич. 1893 год

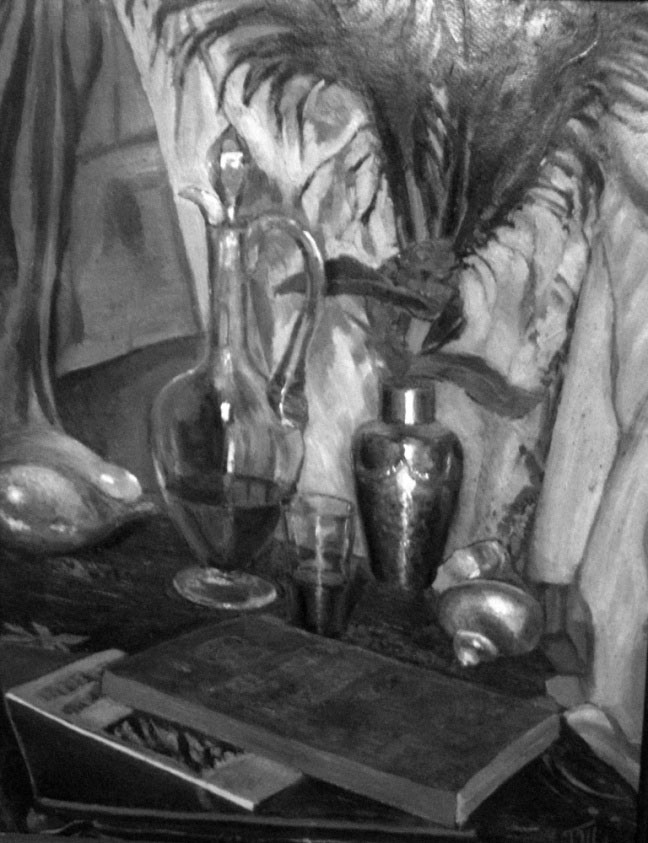

Г. Н. Щапов. Натюрморт. 1936 год

Учёба у Кончаловского пригодилась, Геннадий поступил на должность школьного учителя 1-й советской школы г. Иванова. А затем длительная работа преподавателем рисунка в Ивановском текстильном техникуме. Его картины экспонировались на многих областных выставках, некоторые хранятся в Ивановском областном художественном музее. Геннадий Николаевич не был женат, он умер в Иванове в 1963 году.

Константин Николаевич. 1895 год

Константин Николаевич Щапов родился 13 марта 1895 года. Учился в реальном училище. С детства увлекался техникой. Его молодые годы пришлись уже на советскую власть. Освоил профессию шофёра, для которой в те годы требовались доскональное знание машины и умение содержать её в рабочем состоянии, он умел многое делать своими руками. Константин Николаевич работал шофёром в пожарной части Иванова, жил вместе с остальными Щаповыми в доме на улице Барашек (Красногвардейская). Женился уже в зрелом возрасте на Нине Александровне. Воспитал двух дочерей – Елену и Анну. Умер Константин Николаевич в Иванове в 1961 году.

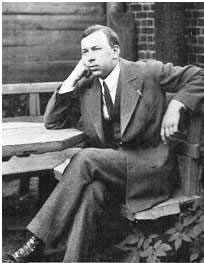

Анатолий Николаевич Щапов родился 13 августа 1897 года. Восприемниками при крещении были его брат Сергей, в то время студент института гражданских инженеров императора Николая I, и сестра Вера. Учился в реальном училище, после окончания которого поступил в коммерческое училище Мазинга, окончить которое из-за революционных событий не удалось. Революция изменила судьбу Анатолия. Сын фабриканта не имел права на образование и многие виды деятельности. Поэтому после возвращения домой в Иваново ему пришлось переквалифицироваться на шофёра.

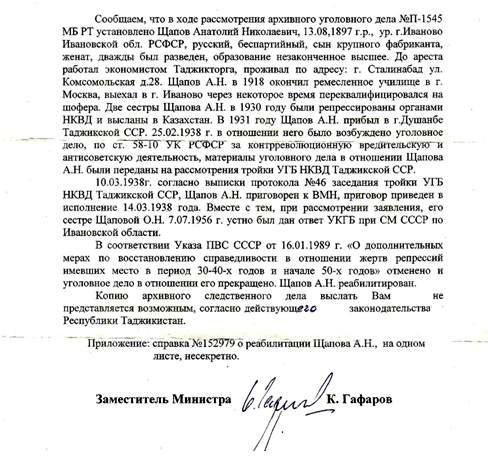

В 1920 году Анатолий женился на Татьяне Николаевне Лафиной, у них родился сын – Николай. Брак был недолговечным и вскоре распался. Анатолий Николаевич уезжает в Душанбе, где трудится экономистом. Но и здесь отстраниться от прошлого не удаётся, в феврале 1938 года против него было возбуждено дело по ст. 58–10 УК РСФСР – за контрреволюционную, вредительскую и антисоветскую деятельность. Материалы уголовного дела в отношении Щапова А. Н. были переданы на рассмотрение тройки УГБ НКВД Таджикской ССР. Десятого марта 1938 г., согласно выписке из протокола № 46 заседания тройки УГБ НКВД Таджикской ССР, Анатолий Николаевич приговорён к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведён в исполнение четырнадцатого марта 1938 года.

Ольга Николаевна в пятидесятые годы разыскивала Анатолия Николаевича через органы НКВД. В оставленной записке она написала, что в прокуратуре г. Иваново ей сообщили, что её брат умер в лагере от кишечной инфекции.

Анатолий Николаевич. 1910 год

В шестидесятые годы Анатолий Николаевич реабилитирован. Он стал ещё одной из многомиллионных жертв коммунистического режима.

Выписка из письма Министерства безопасности Республики Таджикистан.

Зинаида Николаевна Щапова родилась 6 октября 1900 года. Она стала последним ребёнком в многодетной семье Николая Терентьевича и Софьи Михайловны, которым в год рождения Зинаиды исполнилось 51 и 43 года, соответственно. В 1900 году исполнилось 25 лет их совместной жизни, за это время у них родилось 15 детей. Старшему сыну Сергею в это время исполнилось 23 года.

Детские фотографии Зины привлекают светлым взглядом на мир. Чувствуется, что она, самая младшенькая, любимица большой семьи Щаповых.

Гимназию окончить ей не удалось, началась революция. Семья подвергается гонениям, их выселяют из дома, отца и братьев сажают в тюрьму. Хорошо, что рядом мать и старшая сестра. Замужество откладывается: кому нужна глубоко верующая девушка из православной преследуемой семьи. Религия стала в этих условиях единственной опорой Зины в жизни.

Зинаида Николаевна. 1910 год

Но и здесь её ждали тяжёлые испытания. Выписка из письма ФСБ России: «По материалам архивного уголовного дела № 7731-П, в числе других осуждённых проходит Щапова Зинаида Николаевна, 1900 года рождения, уроженка г. Иваново-Вознесенска, дочь бывшего фабриканта Щапова, домохозяйка, образование – среднее, проживавшая на 1930 год по адресу: г. Иваново, ул. Барашек, д. 89/3. Щапова З. Н. была арестована 31 октября 1930 года по обвинению в том, что являлась “активной участницей кружка, постоянной богомолкой Преображенской церкви, вела переписку со ссыльными церковниками и оказывала им материальную помощь”. Мерой пресечения было избрано содержание под стражей во Владимирском специзоляторе. Постановлением заседания Коллегии ОГПУ от 18 февраля 1931 года Щапова З. Н. была осуждена по ст. 58.10, ч. 2, 58–11 УК РСФСР к заключению в концлагерь сроком на три года, считая срок с 1 ноября 1930 года. Дальнейшая судьба Щаповой З. Н. после вынесения приговора в материалах дела не отражена.

Заключением прокурора Ивановской области от 21 января 1993 года, на основании ст. 3, ст. 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года Щапова Зинаида Николаевна реабилитирована».

После концлагеря на короткое время Зинаида Николаевна возвратилась в Иваново, а затем с сестрой Елизаветой Николаевной поехала в Кзыл-Орду, к ссыльному мужу Елизаветы Николаевны. В 50-е годы возвратилась в Иваново. Умерла Зинаида Николаевна в доме для престарелых, в Плёсе, в начале 60-х.

Мои встречи со Щаповыми

В 50-е годы я ездил с мамой в Иваново. К поездке готовились задолго, ехать было возможно только в мамин отпуск, а он в то время был коротким – всего двенадцать дней, да ещё в точно определённое время. Это время должно было совпасть с моими каникулами. Деньги на поездку необходимо было накопить, жили мы в весьма стеснённых условиях. Купить билеты (конечно, плацкартные) тоже было нелегко. Но, наконец, всё решено, и мы едем. Это, наверное, была моя первая поездка на такое «дальнее» расстояние.

Встречал нас Константин Николаевич, он был самым подвижным и энергичным из оставшихся Щаповых, да и лет ему было, по моим сегодняшним понятиям, совсем немного – меньше шестидесяти. Мы долго ехали на трамвае, потом шли пешком до дома, принадлежавшего Щаповым ещё с дореволюционных времён. Этот дом был построен как богадельня для старых рабочих с щаповской фабрики. После 1918 года семья Щаповых была выселена из своего дома. Их только что построенный дом был конфискован новыми властями вместе со всем имуществом. После долгих скитаний Щаповым разрешили перебраться в этот дом-богадельню. «Богаделки» постепенно разошлись, а последняя умерла незадолго до нашего приезда.

Дом Щаповых был большим и хорошим, он был построен широко, из добротного дерева. Я ведь сравнивал его с нашими комнатами в коммунальной квартире. Высокие потолки, большие комнаты, на улицу выходили четыре окна. При доме небольшой участок земли, соток 6. Посадки смородины, яблони, небольшой огород, на котором запомнилась мне цветная капуста, которой я раньше никогда не видел.

В этом доме в наш приезд жили Константин Николаевич со своей семьёй, Ольга Николаевна, Зинаида Николаевна и Геннадий Николаевич. Обстановка простая, ничего лишнего или напоминающего о былом положении семьи. При входе в дом небольшая прихожая, из неё проход на кухню – стол с керосинками для готовки, обеденный стол, несколько стульев. Одно окно кухни смотрит в сад, другое, противоположное, – на улицу.

Направо от входа в кухню – комната Геннадия Николаевича, вся заставленная и завешанная его картинами. Большое окно в сад. Посреди мольберт с картиной «Двое влюблённых в беседке над Волгой» и кресло, постоянно занятое собачкой Каштанкой. Большой стол завален какими-то бумагами, шкаф, диван для сна. Картина на мольберте рисовалась с трудом и в следующий наш приезд была почти в том же состоянии.

Следующая комната, с правой стороны – Ольги Николаевны и Зинаиды Николаевны. Два больших окна на улицу, много света. Но всё пространство комнаты занято шкафом и двумя кроватями. Больше здесь ничего нет.

С левой стороны кухни – вход в комнату Константина Николаевича, здесь скромная семейная обстановка для жизни четырёх человек – его жены и двоих дочерей. Два окна – на улицу и в сад.

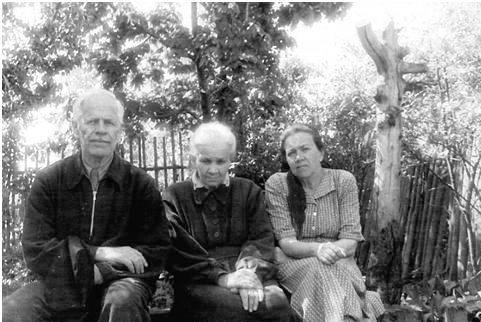

Геннадий Николаевич, Ольга Николаевна, Зинаида Николаевна. 1960-е годы

Геннадий Николаевич – крупный мужчина, высокий (выше 180 см), стройный, седые волосы без лысины, щёточка усов. Очень доброжелательный, деликатный, увлечённый своей живописью, любит показывать свои картины и рассказывать о них. Большая часть картин – натюрморты. Одет в свободные свитера или вельветовый пиджак. Геннадий Николаевич ещё до революции учился живописи в мастерской П. П. Кончаловского, это можно почувствовать, рассматривая его работы – яркий фон из пышных тканей или ковров, цветы. Геннадий Николаевич не был женат и не имел детей. Он преподавал рисунок в Ивановском химико-технологическом техникуме. Иногда занимался посадками в огороде. Трудно добавить что-либо ещё, слишком мало я его знал, но воспоминания о нём очень тёплые и приятные.

Однажды в Праге я встретил российского модельера Вячеслава Зайцева. Я знал, что он окончил Ивановский текстильный техникум. Подошёл к нему, представился и поинтересовался, знал ли он Щаповых. Оказалось, что Зайцев учился рисунку у Геннадия Николаевича. Очевидно, учение было полезным, поскольку он сохранил в памяти имя и отчество своего учителя.

Константин Николаевич такого же сложения, как Геннадий Николаевич, но более молодой и простой. Он шофёр пожарной машины. Жену его помню плохо – небольшая, худая, болезненная. Запомнилось, что у него имелось небольшое «динамо» от автомобильного двигателя, и он показывал мне различные опыты.

Ольга Николаевна невысокого роста – около 160 см, седая, худая, сильно сгорбленная и печальная, потухшие глаза. Кстати, бабушка говорила, что она никогда не была живой и весёлой. Разговор у неё тихий, спокойный – всё воспоминания. Все разговоры с ней за столом на кухне. Замуж не выходила. Завидная, богатая невеста стала после революции бедной и даже опасной для карьеры возможного мужа. Какое уж тут замужество!

Зинаида Николаевна повыше, тоже сгорбленная, седая, но более живая, разговор быстрый, её многое интересует, она рассказывает о своих знакомых. У одного из них мы с мамой были, он рисует и подарил нам свою картину. Все знакомые из бывшего купеческого сословия Иваново-Вознесенска. Считается что Зинаида Николаевна немного «не в себе». В то время я не знал, что она была в концлагере, и теперь это мне многое объясняет. В отношениях с другими людьми деликатна и внимательна. Замуж не выходила по той же причине, что и Ольга Николаевна. О своих лагерных злоключениях никогда не рассказывала. В этом люди, прошедшие концентрационные лагеря, которых я знал, были похожи. Как написал Варлам Шаламов: «Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел – лучше ему умереть». В конце жизни Зинаида Николаевна попала в дом престарелых, где и умерла.

Когда я смотрю на фотографию восьмилетней Зинаиды, я всегда думаю об изломанных судьбах детей Николая Терентьевича, именно по этому поколению проехало «красное колесо» истории. Следующие поколения уже приспосабливались к жизни в новом, тяжело возникавшем в России «социалистическом» обществе.

Внешний осмотр Щаповских и Витовских домов обязательно входил в программу поездки. Но для меня эти дома не представляли интереса, это было что-то из другой жизни, далёкой и непонятной мне. Ездили мы и на кладбище к могилам предков. Из этой поездки я запомнил только огромного ворона, до этого времени воронов никогда не видел.

Всё время я проводил с дочерьми Константина Николаевича – Аней и Леной, моими тётками и одногодками. Аня была одарённой девочкой, хорошо рисовала, её картина до сих пор хранится в нашей семье. К сожалению, её жизнь была недолгой. С Леной мы связаны добрыми отношениями всю нашу жизнь.

Лена родилась 30 декабря 1940 года и большую часть своей жизни прожила в доме Щаповых («Богаделке») вместе с Ольгой Николаевной, Геннадием Николаевичем, Зинаидой Николаевной. Её записки – это память о последних годах жизни детей Николая Терентьевича.

Из воспоминаний Елены Константиновны Петровой (Щаповой)

Тётя Оля (Ольга Николаевна Щапова) была очень добрым, приятным человеком. Она пользовалась авторитетом у родных, была хорошей хозяйкой, обо всех и всём заботилась, руководила жизнью семьи. Взаимоотношения тёти Оли со всеми живущими в доме были тёплые, душевные, миролюбивые. Тётя Оля топила печь, готовила, убиралась в доме и, когда я подросла, рассказывала мне о жизни семьи Щаповых. У тёти Оли руки были золотые, она всё делала спокойно, неторопливо, у неё был полный порядок во всём.

После революции, когда семья попала в тяжёлое положение, тётя Оля, которая знала немецкий, французский, английский, стала работать преподавателем иностранных языков в школе. Через некоторое время ушла в областную библиотеку, а затем стала заведующей библиотекой в Химико-технологическом техникуме, здесь она проработала до 65 лет. Тётя Оля была очень трудолюбивым и старательным человеком, в библиотеке был идеальный порядок, за что она неоднократно награждалась грамотами. В библиотеку тётя Оля устроила работать и свою племянницу Мусю (Марию Михайловну Гандурину), родители которой, Елизавета Николаевна и Михаил Лаврентьевич, были репрессированы. Мусе тогда было 17 лет. Тётя Оля помогала ей, оставшейся без родителей, вплоть до её замужества.

В 1956 году вышел закон о пенсиях, она ушла из библиотеки, оформив пенсию. Своей семьи Ольга Николаевна не имела, всю жизнь о ком-то заботилась: сначала о родителях, потом о сёстрах и братьях. Характер у тёти Оли был твёрдый, иногда даже жёсткий. Она была волевая женщина, а к нам, детям, относилась снисходительно, с любовью. Я и сестра Аня её очень любили, больше, чем всех остальных. Вечерком я заходила к ней в комнату, стояла и смотрела, чем она занимается. Просила почитать, и тётя Оля читала мне детские книги, я иногда плакала, когда в книге было над чем плакать. Думаю, что в детях с малых лет надо воспитывать сострадание и жалость не только к людям, но и «к братьям нашим меньшим», чтобы они не вырастали жестокими.

Ольга Николаевна, Екатерина Дмитриевна (моя мама), Геннадий Николаевич. 1936 год

Тётя Оля была верующим человеком, с 7 лет она сознательно соблюдала все посты и никогда не отступала от этого. Ежедневно она молилась, ходила в церковь по воскресеньям, на православные праздники и дни поминовения усопших. Нас, детей, она к вере и религии не привлекала, но что-то главное сохранилось у меня, видя, как она живёт с Богом. В дни праздников готовила для всех скромное угощение и объясняла нам, что празднуется. Знания, полученные от неё, и её отношение к вере сохранились у меня на всю жизнь. Когда мне было года 23–24, она мне сказала: «Вы поживёте и со временем поймёте, насколько вера необходима», так оно и случилось. Особенно радостные воспоминания у меня сохранились о Пасхе. Тётя Оля была хлебосольной хозяйкой: прекрасно готовила куличи, пасху, красила яйца, в доме было праздничное, душевно-тёплое настроение, особенно остро воспринимаемое из-за школьного запрета отмечать этот праздник.

Ольга Николаевна была очень начитанным человеком. Её любимым писателем был Ф. М. Достоевский. Она любила своих племянников и дарила всем на дни рождения книги, причём всегда тщательно подобранные по их интересам. Приносила мне много книг, журналов, газет для чтения из библиотеки техникума, своей любовью к чтению я обязана ей. В последние годы я поняла, что у меня сложилось «книжное» восприятие жизни, сильно отличное от реального, чему способствовало и домашнее окружение из пожилых людей, которые жили больше в прошлом, чем в настоящем.

Тётя Оля часто писала письма родственникам: в Ярославль, Москву, Среднюю Азию и сама получала их. Больше всех она общалась со своей подругой Надеждой Александровной (Щаповой) и племянницей Мусей из Ярославля, которая была очень благодарна ей за заботу о себе в тяжёлое время.