Полная версия:

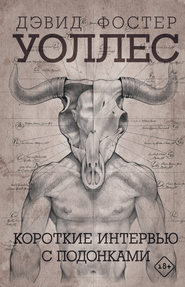

Короткие интервью с подонками

Дьявол – человек занятой

Плюс когда он покупал что-то новое или если прибирал тракторный сарай или чердак, частенько у папани оставалось что-то уже ненужное, что только место занимает и надо мусор сплавить, но это же та еще волынка – срываться до свалки или комиссионки в городе, – так что он просто звонил и размещал объявление в городской газете «Трейдинг пост», что отдаст за так. Хренотень типа дивана, или холодильника, или культиватора старого. В объявлении было: «Бесплатно, приезжайте и забирайте». Но даже так приходилось долго ждать, пока хоть одна душа позвонит, а это штука так и валялась на дорожке к дому и жутко бесила папаню, пока наконец какой-нибудь городской, а то и парочка сразу, не приезжали глянуть. И были они все такие дерганые, с лицами пустыми, как в покере, и вот водили они жалом, и тыкали ногой в эту штуку, и донимали: «Где взяли что случилось почему неймется сплавить». Качали головами, и спрашивали своих миссис, и ломались, и чуть папаню до греха не доводили, ведь он-то всего лишь хотел отдать старый культиватор за так и убрать с дороги, а теперь приходится тратить время и втюхивать этим. И однажды вот что он стал делать, если хотелось что сплавить: размещал объявление в газете «Трейдинг пост» и объявлял какую-нибудь дурацкую цену от балды, которую придумывал прямо во время разговора с «Трейдинг пост». Какую-нибудь дурацкую цену почти за так. «Старая борона с парой зубцов чутка ржавая $5», «Диван-кровать JCPenny желто-зеленая $10» и всё в таком духе. Тогда частенько народ стал позванивать в первый же день объявления в «Трейдинг пост», и приезжал из города и даже срывался откуда подальше, из других мелких городков, где тоже есть «Трейдинг пост», и люди тормозили, весь гравий с дорожки разбрасывали, и едва глядели на эту штуку, и начинали довлеть на папаню, мол, бери пять или десять баксов сразу, пока другой народ не купил, и если было что тяжелое, например диван, то я помогал грузить, и они тут же все забирали и срывались с места. И лица-то у них были другие, и лица их супружниц в грузовике, добрые все, и зубы тебе скалят, и миссис приобнимут, и папане делают ручкой, пока назад сдают. Радости полные штаны, что купили старую борону почти даром. Я спросил папаню, какой, значит, урок мы должны из этого извлечь, и он сказал, видать, горбатого могила исправит и отправил выгребать гравий из канавы, пока весь слив на хер не забился.

Думай

Ее бюстгальтер расстегивается. Его лоб разглаживается. Он думает встать на колени. Но знает, что тогда подумает она. Морщины сошли со лба из-за некоего откровения. Ее груди освобождаются. Он представляет своих жену и сына. Ее груди теперь ничем не ограничены. У ватного одеяла на постели тюлевая кайма, как маленькая кайма на пачке балерины. Это младшая сестра соседки по общежитию его жены. Все остальные ушли в торговый центр: кто-то за покупками, кто-то посмотреть кино в мультиплексе. У сестры с грудью ровный взгляд и легкая улыбка, легкая и томная, перенятая из СМИ. Она видит, как у него к лицу приливает румянец и разглаживается лоб от некоего открытия – так вот зачем она отпросилась от похода в торговый центр, вот смысл отдельных реплик, взглядов, растянутых моментов за уикенд, которые он списывал на свое тщеславие, воображение. Мы видим такие вещи в поп-культуре по дюжине раз на дню, но воображаем, что мы сами, наше воображение, безумны. Другой мужчина сказал бы, что видел, как ее рука двинулась к лифчику и освободила груди. У него слегка подгибаются ноги, когда она спрашивает, что он думает. Ее выражение – с 18-й страницы каталога «Виктория Сикрет». Она, думает он, из тех женщин, что не снимет туфли на каблуках, если попросить. Даже если она всегда снимала туфли, она ответит ему знающей, томной улыбкой, страница 18. Когда она поворачивается закрыть дверь, он на секунду видит ее в профиль: ее грудь – полусфера внизу, трамплинный изгиб наверху. Плавный полуоборот и толчок в дверь кажутся напыщенными от многозначительности: он осознает, что она повторяет сцену из любимого фильма. Перед мысленным взором – рука его жены на плечике сына, с почти отеческой нежностью.

Он даже не сам решает встать на колени – просто вдруг чувствует их вес. Из-за этой позы она может подумать, будто он хочет, чтобы она сняла белье. Его лицо на высоте ее трусиков, когда она идет к нему. Он чувствует ткань своих слаксов, текстуру ковра под ней, над ней, у коленей. Ее выражение – комбинация соблазнения и возбуждения, с оттенком легкой улыбки, чтобы показать искушенность, давно утраченные иллюзии. Это такое выражение, что выглядит сногсшибательно на фотографии, но становится нелепым, если долго держать его в реальности. Когда он складывает руки перед собой, становится очевидно, что он встал на колени помолиться. Теперь не перепутать, что он делает. Его румянец очень яркий. Ее груди перестают легко дрожать и покачиваться, когда она замирает. Она теперь на той же стороне кровати, но еще не рядом с ним. Его взгляд на потолок – просящий. Его губы беззвучно двигаются. Она в растерянности. Теперь она по-новому относится к своей обнаженности. Не знает, как стоять или смотреть, когда он так усердно глядит вверх. Его глаза не закрыты. Ее сестра и ее муж с детьми, а также жена и маленький сын мужчины поехали в гипермаркет на его минивэне «Вояджер». Она скрещивает руки на груди и быстро оглядывается: дверь, ее блузка и бюстгальтер, старинный туалетный столик жены испещрены солнечным светом, пробивающимся сквозь листья у окна. На миг она пытается представить, что творится у него в голове. У ножки кровати, из-под газовой каймы одеяла, едва выглядывают весы. Хотя бы на миг поставить себя на его место.

От вопроса, что она задает, его лоб морщится, он вздрагивает. Она скрестила руки на груди. Это вопрос из двух слов.

– Это не то, что ты думаешь, – говорит он. Его глаза не покидают пространства между ними и потолком. Теперь она осознаёт, как стоит, как глупо это может выглядеть через окно. Вовсе не от возбуждения твердеют ее соски. На ее лбу образуется озадаченная линия.

Он говорит: «Я боюсь не того, что ты думаешь».

И что, если она присоединится к нему на полу, так же умоляюще сложив руки: точно так.

Но смысла нет

А вот реально странная история. Пару лет назад, когда мне было 19, я готовился съехать из дома родаков и жить сам по себе, и однажды, пока собирался, вдруг нашло воспоминание, как в детстве отец один раз болтал членом у меня перед носом. Воспоминание пришло как гром среди ясного неба, но такое четкое и реалистичное, что я сразу понял, это правда. Я вдруг понял, что это действительно произошло, что это не сон, хотя и была в нем такая причудливая странность, как во сне. В этом внезапном воспоминании. Мне где-то 8 или 9, и я сижу один в гостиной, после школы, смотрю телик. Спустился и вошел в гостиную отец, и встал передо мной, типа между мной и теликом, ни слова не говоря, и я ни слова не говорю. И, ни слова не говоря, он достал член и как бы поболтал им у меня перед носом. Помню, дома никого не было. Кажется, дело было зимой, потому что в гостиной стоял холод, и я завернулся в мамин плед. Вот в чем где-то половина абсолютной странности случая, когда отец болтал членом у меня перед носом, – за все это время он не сказал ни слова (я бы вспомнил, если бы он что-то говорил), и в памяти не осталось ничего о том, каким было его лицо – ну, какое выражение. Не помню, смотрел он вообще на меня или нет. Помню только член. Член как бы завладел всем моим вниманием. Отец просто поболтал им у меня перед носом, не говоря ни слова, не добавив никакого комментария, встряхнул как в туалете, ну, как когда в туалете стряхивают, – но в то же время, помню, было в этом что-то угрожающее, даже унижающее, будто член был кулаком, который он сунул мне под нос, мол, поговори мне тут, и помню, я сижу, завернутый в плед, и не могу встать или отодвинуться от члена, и помню, что я только двигал туда-сюда головой, чтобы убрать его от лица (член). Это один из таких совершенно причудливых случаев, которые настолько странные, что они словно не происходят, даже когда происходят. Единственный раз до этого я видел член отца в раздевалке. Помню, как двигал туда-сюда головой, а сам не шевелился, и член как бы следовал за мной туда-сюда, и в голове мелькали самые причудливые мысли, типа: «Я двигаю головой, как змея» и т. д. Это был не стояк. Помню, что член был чуть темнее, чем тело, и с большой уродливой веной на боку. Маленькая дырочка на конце казалась узенькой и злой, и она открывалась и закрывалась, когда отец болтал членом, угрожающе целясь им мне в лицо, куда бы я не отодвинулся. Такое воспоминание. И после этого (после воспоминания) я бродил по дому родаков как в тумане, как типа оглушенный, вообще не в себе, но никому не говорил, ничего не спрашивал. Я знаю, что это был единственный раз, больше отец ничего подобного не делал. Я это вспомнил, когда упаковывал вещи, обходил магазины в поисках старых коробок для переезда. Иногда я в шоке бродил по дому родаков, очень странно себя чувствуя. Все думал о внезапном воспоминании. Входил в комнату родаков, потом спускался в гостиную. В гостиной вместо старого телика стоял домашний кинотеатр, но мамин плед еще был на месте, раскинутый на спинке дивана, когда им не пользовались. Тот же плед, что и в воспоминании. Я все пытался понять, зачем отец так сделал, о чем он думал, что он этим как бы имел в виду, и пытался вспомнить, что у него было за выражение или эмоция на лице.

Но дальше больше, потому что наконец-то я – в день, когда отец отпросился после обеда с работы, и мы встретились и взяли напрокат фургон для переезда, – я наконец-то – в фургоне, по дороге домой из проката, – рассказал о воспоминании и спросил его. Спросил прямо. Вряд ли к такому можно подвести. Папа заплатил за фургон с карточки, и он же вел его до дома. Помню, радио в фургоне не работало. И тут как (с его точки зрения) гром среди ясного неба я вдруг рассказываю отцу, что совсем недавно вспомнил день, когда еще был маленьким, а он спустился и поболтал членом у меня перед носом, и, типа, вкратце описал, что помню, и спросил: «Это что была за хрень?» Он ехал дальше и ничего не говорил и не делал в ответ, а я упорствовал и снова поднял тему и снова задал те же вопросы (я сделал вид, что он, может, не расслышал в первый раз). И что потом делает отец – мы в фургоне, на короткой прямой дороге рядом с домом родаков, готовимся к моему переезду, – он, не убирая рук с руля и не шевельнув ни единым мускулом, кроме шеи, поворачивается ко мне и одаривает таким взглядом. Не злым взглядом и не удивленным, как будто он решил, что ослышался. И не говорит там: «Да что с тобой, мать твою» или «Иди-ка ты знаешь куда», – ничего из того, что говорит, когда видно, что он злится. Не говорит ни слова, но этот его взгляд говорит все, типа он поверить своим ушам не может, что я сморозил такую херню, типа он отказывается верить, и что ему противно, и типа он не просто ни разу в жизни не болтал передо мной в детстве членом без причин, но сам факт, что я мог, блин, представить, что он болтал передо мной членом, а потом еще и типа поверить в это, а потом возникнуть перед ним в арендованном фургоне и типа обвинять, и т. д. и т. д. Взгляд, с которым он отреагировал тогда, в фургоне на дороге, когда я поднял тему воспоминания и прямо о нем спросил, – вот что стало для меня последней каплей в отношениях с отцом. Когда он медленно повернулся и одарил меня взглядом, то словно говорил, что он меня стыдится, и даже стыдится, что я вообще его родная кровь. Представьте, будто вы в огромном шикарном ресторане с дресс-кодом или на банкете, с отцом и будто, типа, вы внезапно лезете на банкетный стол, и снимаете штаны, и срете прям на стол, у всех в ресторане на глазах, – вот таким взглядом вас одарит отец, если вы так сделаете (насрете). Примерно тогда, в фургоне, я и почувствовал, что готов его убить. На секунду мне захотелось провалиться под сиденье фургона, так стало стыдно. Но всего через долю секунды я так разозлился, что был готов его убить. Странно: само по себе воспоминание меня не разозлило, только оглушило, как после контузии. Но в том арендованном фургоне, когда отец даже ничего не сказал, а только в тишине довез нас до дома, не снимая рук с руля, и с этим взглядом в ответ на мой вопрос – вот тогда я охренеть как разозлился. Я всегда думал, что, когда говорят, будто от бешенства глаза застилает красная пелена – это только фигура речи, но это правда. Я упаковал шмотки в фургон, уехал и больше чем на год порвал все связи с родаками. Ни слова. Моя квартира – в том же городе – была от них, может, в паре километров, но я им даже телефонного номера не сказал. Делал вид, что их нет. Настолько мне было противно, так я разозлился. Мама понятия не имела, почему я порвал все связи, но ей-то я об этом не собирался говорить ни слова и знал, просто охренеть как был уверен, что отец ей тоже ничего не рассказывал. Когда я переехал и порвал все связи, у меня еще месяцами перед глазами стояла красная пелена, ну или как минимум розоватая. Я уже редко думал про воспоминание об отце, который болтал передо мной членом в детстве, но ни дня не проходило, чтобы я не вспомнил тот взгляд в фургоне, когда я поднял тему воспоминания. Убить его хотелось. Месяцами думал прийти домой, когда никого нет, и ввалить ему люлей. Сестры понятия не имели, почему я порвал с родаками, и говорили, что я, наверное, с ума сошел и что разбиваю маме сердце, и, когда я им звонил, постоянно пилили меня, что я, ничего не объяснив, порвал все связи, но я злился, знал, что умру, но до могилы больше никому не скажу об этом говне ни слова. Не потому, что зассал, но был в таком охерительном бешенстве, что казалось, типа, если об этом упомяну и увижу косой взгляд, случится страшное. Почти каждый день я представлял, как прихожу домой и вваливаю отцу люлей и он все спрашивает, за что, что это значит, а я ничего не говорю, и на лице у меня ни выражения, ни эмоции.

Потом, когда прошло время, я мало-помалу успокоился. Я по-прежнему знал, что воспоминание, как отец болтает передо мной членом в гостиной, реально, но мало-помалу начал осознавать, что если я помню об этом случае, то это не значит, что о нем помнит отец. Я начал понимать, что, может, он напрочь забыл тот случай. Возможно, случай был настолько странным и необъяснимым, что отец психологически заблокировал его в памяти, и, когда я как гром среди ясного неба (с его точки зрения) поднял тему в фургоне, он даже не вспомнил, что делал что-то настолько причудливое и необъяснимое, то есть вошел в гостиную и угрожающе поболтал членом перед маленьким ребенком, и подумал, что я свихнулся на хрен, и одарил взглядом, говорившим, что ему противно это слышать. Не то чтобы я до конца поверил, что отец ничего не помнит, но, скорее, мало-помалу я признавал, что, вполне возможно, он это заблокировал. Мало-помалу начинало казаться, что мораль воспоминаний о таких странных случаях – «возможно всё». Через год я дошел до состояния, когда решил, что если отец готов забыть, как я рассказываю о воспоминании в фургоне, и никогда не поднимать эту тему, то и я готов все забыть. И я был просто охренеть как уверен, что сам эту тему больше никогда не подниму. Я дошел до этой мысли как раз перед Четвертым июля, а еще это день рождения моей младшей сестры, и потому я как гром среди ясного неба (для них) позвонил родакам и спросил, можно ли прийти на день рождения сестры и посидеть с ними в особом ресторане, куда мы обычно ходили на ее день рождения, потому что она его обожает (ресторан). Этот ресторан, в центре нашего городка, – итальянский, довольно дорогой, с темным деревянным декором и с меню на итальянском (мы не итальянцы). Иронично, что именно в этом ресторане на день рождения я собирался снова наладить контакт с родаками, потому что в детстве по нашей семейной традиции это был «мой» особый ресторан, куда меня всегда водили отмечать день рождения. Я в детстве почему-то вбил себе в голову, что ресторан принадлежит мафии, которую в раннем детстве просто обожал, и всегда донимал родаков, чтобы меня туда сводили хотя бы на день рождения – а потом, пока я мало-помалу рос, я его перерос, а он почему-то стал особым рестораном моей младшей сестры, будто она его унаследовала. Там красно-черные клетчатые скатерти, все официанты похожи на солдат мафии, а на ресторанных столиках всегда стоят пустые винные бутылки со свечками в горлышке, которые таяли, и воск застывал на боках бутылки, оставляя разноцветные линии и всякие разводы. В детстве, помню, у меня была странная любовь к винным бутылкам со следами высохшего воска, и отцу часто, раз за разом, приходилось меня одергивать, чтобы я не колупал воск. Когда я приехал в ресторан, в пиджаке и галстуке, все уже собрались, сидели за столом. Помню, мама очень оживилась и была очень рада просто меня видеть, и я понял – она готова забыть год молчания, настолько рада, что вся семья в сборе.

Отец говорит: «Ты опоздал». На его лице ноль эмоций. Мама говорит: «Боюсь, мы уже все заказали, это ничего?»

Отец говорит, что они уже сделали заказ за меня, потому что я немного запоздал.

Я сел и с улыбкой спрашиваю, что мне заказали.

Отец говорит: «Курицу с престо, мать тебе заказала».

А я говорю: «Но я ненавижу курицу. Всегда ненавидел. Как же вы забыли, что я ненавижу курицу?»

Мы все поглядели друг на друга, за столом, даже младшая сестра, даже ее бойфренд с прической. Одну долгую долю секунды все смотрели друг на друга. Тут официант принес всем курицу. Тогда отец улыбнулся, показал мне в шутку кулак и сказал: «Иди-ка ты знаешь куда». Тогда мама приложила руку к груди, как делает, когда боится, что будет слишком сильно смеяться, и рассмеялась. Официант поставил передо мной тарелку, и я делаю вид, что смотрю на нее и кривлюсь, и все рассмеялись. Хорошо было.

Короткие интервью с подонками

КИ № 40 06/97

БЕНТОН-РИДЖ, ОГАЙО

Это рука. Так и не скажешь, что она актив, да. Но это рука. Хотите посмотреть? Не противно? Ну вот она. Вот рука. Вот почему меня все зовут Однорукий Джонни. Я эту кличку сам придумал, не то чтобы кто-то надо мной издевался – я сам. Вижу, что вы из вежливости не смотрите. Но ничего, давайте, смотрите. Меня не волнует. Про себя я зову ее не рукой, а Активом. Как бы вы ее описали? Давайте. Думаете, я обижусь? Хотите, чтобы сам описал? Как будто рука передумала в самом начале игры, пока была в мамином животике с остальными моими запчастями. Больше похожа на малюсенький плавничок, такая крохотная, влажная на вид и темнее всего тела. Она кажется влажной, даже когда сухая. Не самый приятный вид. Обычно держу ее в рукаве, пока не настает пора достать и пустить в дело Актив. Заметьте, что плечо нормальное, как и второе. Только рука. Доходит где-то до сосочка у меня на груди, видите? Мелкая сволочь. Вид неприятный. Двигается нормально, я нормально ей двигаю. Если присмотреться, тут на конце такие мелкие пупырышки – можно догадаться, что они хотели стать пальцами, но не сформировались. Когда я был в животике. Другая рука – видите? Нормальная, малость мускулистая, ведь я только ею и пользуюсь. Нормальная и длинная, и правильного цвета, эту руку я всегда держу на виду, а для другой в основном подтыкаю рукав так, будто нет вовсе никакой руки. Но сильная. Рука то есть. Глаза режет, но сильная, иногда я соревнуюсь в армрестлинге, чтобы показать, какая она сильная. Сильный сволочной плавничок. Ну, если решатся дотронуться. Я всегда говорю, что если трогать не решаетесь, то ничего, мне не обидно. Хотите потрогать?

Вопрос.

Нормально. Нормально.

Вопрос.

Вот в чем штука: ну, во-первых, тут хватает девушек. Понимаете, о чем я? У нашего литейного, в «Лейнсе». Там пивнушка прям в одной автобусной остановке. Джекпот – это мой лучший друг, – Джекпот и Кенни Кирк – Кенни Кирк его двоюродный брат, Джекпота, они оба старше меня в литейном, потому что я, в отличие от некоторых, окончил школу, так что вступил в профсоюз позже всех, – они парни смазливые, нормальные. Умеют Обращаться С Дамой, если понимаете, о чем я, и там всегда зависают девчонки. Мы компанией, нашей компанией или группой, мы просто тусим в стороне, пиво пьем. Джекпот и Кенни всегда встречаются то с одной, то с другой, а у тех обязательно есть подружки. Ну знаете. Нас там целая, скажем, целая компания. Улавливаете ситуацию? И я начинаю общаться с той или другой, и через некоторое время первая стадия – я рассказываю им, как получил прозвище Однорукий Джонни, и про руку. Это первая стадия проекта. Проекта перепихнуться при помощи Актива. Описываю им руку, пока она еще в рукаве, и рассказываю так, будто это самая уродливая хреновина в мире. У них тут же такой вид типа Ох Бедняжка, Зачем Ты Так Жесток К Себе, Не Надо Стыдиться Руки. И тэ дэ. Какой я приятный молодой человек и как им грустно слышать, что я так о себе говорю, тем более что я не виноват, что уродился с такой рукой. Как только они так заговорят на этой стадии, следующая стадия – спросить, не хотят ли они на нее взглянуть. Я говорю, как стыжусь руки, но почему-то доверяю им, и они кажутся хорошими, и, если хотят, я раскрою рукав и достану руку и дам им посмотреть на нее, если они думают, что выдержат. Все треплюсь о руке, пока у них уши в трубочку не сворачиваются. Иногда это какая-нибудь бывшая Джекпота, которая идет со мной от «Фрейм Элевен» до «Лейнса» и говорит, какой я хороший слушатель и чувствительный, не то что Джекпот или Кенни, и она поверить не может, что рука так ужасна, как я говорю, и все такое. Или мы зависаем у нее на квартире, в кухне или еще где, и я начинаю: Тут Так Жарко, Я Бы Снял Рубашку, Но Не Могу, Потому Что Стыжусь Руки. Как-то так. Есть несколько стадий. Я никогда не называю ее вслух Активом, уж поверьте. Давайте, потрогайте, где хотите. Одна из стадий – я знаю, что через некоторое время начинаю пугать девушку, это ясно как день, ведь я только и говорю о руке, и какая она влажная, и плавниковая, но и какая сильная, но я готов просто взять и умереть, если какая-нибудь красивая, добрая и идеальная девушка вроде, как мне кажется, нее увидит руку и ужаснется, и ясно, что все эти разговоры начинают их пугать, и они начинают думать про себя, что я какой-то лузер, но деваться им уже некуда, ведь, в конце концов, они сами все это время гнали всякую милую пургу про то, что я молодой человек с тонкой душой, и что мне не надо стыдиться, и не может быть, чтобы рука была такая ужасная. На этой стадии они загнаны в угол, и если бросят со мной общаться, то знают, что я скажу Это Все Из-за Руки.

Вопрос.

Обычно около двух недель, где-то так. А дальше критиничная стадия, когда я показываю руку. Дожидаюсь, пока мы где-нибудь останемся, только я и она, и вываливаю сволочь. Представляю все так, будто это они меня уболтали, и теперь я им доверяю, и они – те единственные, перед кем я могу наконец раскатать рукав и показать. И показываю, как вам сейчас. Есть еще пара дополнительных приемов, как сделать ее даже страшнее, видите? Вот тут, видите? Это потому, что тут даже не настоящий локоть, а только…

Вопрос.

Или какие-нибудь мази или желе вроде вазелина, чтобы она была совсем влажной и блестящей. Точно говорю, далеко не самый приятный вид, когда я вываливаю ее перед ними. Их чуть ли не тошнит от вида, как я ее достаю. А, и парочка сбегает, некоторые могут сдристнуть прямо в дверь. Но большинство? А большинство из них пару раз тяжело сглотнет и говорит «О Она-Она Она Не Такая Уж Страшная», а сами отворачиваются и в лицо мне не глядят, а у меня уже как раз все время такое совершенно застенчивое, испуганное и доверчивое лицо, я даже могу сделать так, например, чтобы губа немножко дрожала. Виие? Виие ах? И рано или поздно, минут где-то через пять, они берут и начинают плакать. Всё, попались, понимаете. Они же, типа, уже загнаны в угол своими же словами, что рука не может быть такой уж уродской и мне не надо стыдиться, а теперь видят, что она уродская, уродская-уродская-уродская, уж я-то постарался, и что им теперь делать? Прикинуться? Блин, милочка, да местные телки думают, что Элвис еще где-то там живой. От них не стоит ждать чудес логики. И каждый раз они тут ломаются. Им еще хуже, когда я спрашиваю О Боже, Что Случилось, почему они плачут, Неужели Из-за Руки, а им приходится говорить Вовсе Не Из-за Руки, приходится, приходится притворяться, что это не из-за руки, просто им очень жалко меня, что я стыжусь, хотя тут нет ничего страшного, так вот им приходится говорить. Частенько пряча лицо в ладонях и плача. Кульминациональная стадия – когда я беру и подхожу к ней, и сажусь рядом, и теперь это я их утешаю. И, как его, важный фактор, до которого я дошел на горьком опыте, – это когда подхожу их обнять и утешить, обнимаю я со здоровой стороны. Больше не показываю Актив. Актив снова в тепле и уюте в своем рукаве. Они разрыдались, а я теперь их обнимаю здоровой рукой и говорю Ничего, Не Плачь, Не Надо, То, Что Тебе Не Противна Рука, Очень-Очень Много Для Меня Значит, Разве Ты Не Видишь, Ты Освободила Меня От Стыда За Руку, Спасибо-Спасибо, и тэ дэ, пока они уткнулись лицом мне в шею и просто плачут и плачут. Иногда и меня до слез доводят. Следите за ходом мысли, да?