Полная версия:

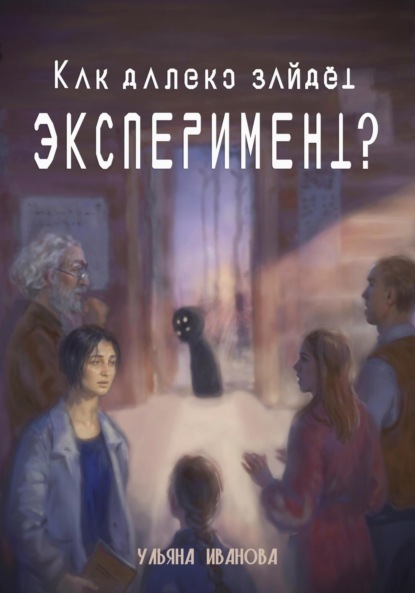

Как далеко зайдёт эксперимент?

– Было дело, да, – ушёл в свои воспоминания Дима.

– Так это, получается, ты кричал? – повторил вопрос немного дёрганный Филипп Варламович.

– Да, я. Сон плохой приснился, вот и всё. Что из этого-то сразу панику разводить и дверь мне выламывать?!

– Это тебе так только кажется, что панику разводить. А у нас в экспедиции по Монголии один случай был. – Филипп поудобнее облокотился на стену, как бы намекая, что рассказ будет долгим. – Студент-магистр, по-моему, первокурсник, проснулся под утро. Лежит такой в своём спальнике, тепло, хорошо ему. Светает. Половина неба уже голубенькая, а на другом его краешке, присмотревшись, ещё можно разглядеть крохотные звёздочки. Так вот, и тут студент замечает, как к нему щитомордник ползёт. Мы, конечно, перед каждой вылазкой подробный инструктаж проводим. Кто ядовит, как кого отличить… А он, кстати, ботаник был. Лежит, весь трясётся в своём спальнике, а на нём уже щитомордник и пригрелся. И нет бы на помощь позвать, разбудить других, более опытных коллег. Мы в конце концов все рядом под открытым небом спим, прямо на расстоянии вытянутой руки, а он как онемел. Благо наш заклинатель змей – герпетолог проснулся в это время. Представляете, просыпается он, идёт в ближайшие кусты облегчиться, а по возвращению на него смотрят четыре ошалевших глаза: два – студента и ещё два – змеи. Тот уже быстро исправил положение, а то мы ведь в пустыне, до ближайшей больницы далеко. Так неизвестно, чем эта история бы кончилась… Мы когда студента после всего этого стресса откачали травяным чаем, спрашиваем, мол: «Что не разбудил-то нас? Ещё и трясся, как в припадке». А он ответил: «Я боялся закричать и напугать змею». Бедный так увлёкся своими лишайниками, что совсем забыл, что змеи сами по себе тугоухи. Мог бы вполне и цыкнуть нам. Вот такое образование сейчас, пока учишь одно – забываешь другое. У нас же сразу практика была, пра-кти-ка. Это я к чему всё? А! Во-первых, когда есть опасность – обязательно нужно о ней сообщить. Ну и уж если кто-то истошно орёт, то это точно неспроста.

– Да говорю же, сон страшный был, настоящий ужас. Приснилось, что я в полевой туалет прямо внутрь упал, окуклился там и превратился в сколопендру, – резко выдумал историю Дима, краем глаза мониторя ситуацию в комнате.

– Так что же тут страшного? Всего лишь красота трансформации, венец природного замысла, – бурно отреагировал Сорокин.

Вдруг учёные, всё ещё стоящие за порогом, услышали вдалеке коридора торопливые шаги. «Анастасия Петровна!» – одновременно сообразили они и посмотрели друг на друга. После короткой переглядки эти двое уже не церемонились. Настойчиво отпихнув своими телесами Диму вглубь комнаты, Лев и Филипп вошли внутрь, аккуратно прикрыв за собой дверь.

– Рассказываем? – обратился Сорокин к своему коллеге.

– Ну, уж нет смысла тянуть, – постановил Лев и принялся за сокращённую версию своего приключения. Как только дело дошло до описания зверя, Дима сразу подхватил повествование.

– Без рта, носа и ушей… – закончил он фразу за Львом Игнатьевичем.

– Хотя, как позже выяснилось, рот у него всё же где-то есть, раз он смог прогрызть дырку в пластиковой коробке. Ты, получается, из-за этой же зверюги так перепугался? Оно и на тебя напало? – втиснулся в диалог Филипп Варламович.

– Да никто на меня не нападал и не прыгал. Проснулся, а оно на мне спокойно сидит. Я сначала подумал, что это сонный паралич. Там же тоже обычно сдавлена грудная клетка, паника, не можешь пошевелиться, чудище какое-нибудь видится. Думал я, лежал, наблюдал, а потом, как чесаться начал, его и почувствовал. Вот тогда от неожиданности я и закричал. А так оно ничего агрессивного со мной не делало, и шипов я никаких не видел. Да и вообще, животное это скорей напугано, чем пугающе.

– Видишь, Комаров, как недолюбливают тебя звери. Это всё потому, что ты – Комаров, – хотел разрядить обстановку Филипп Варламович, но как-то вышло совсем неудачно. Все трое растерянно переглянулись. – А куда оно делось-то, чудище ваше? Опять уползло, улетело, испарилось? – с ноткой нетерпения спросил Сорокин. Ему не нравилась ситуация, когда все в комнате были знакомы с этим нечто, кроме него самого.

– Да нет же, тут, под кроватью лежит, – опустился на корточки Дима.

После этой фразы Комаров и Сорокин мигом прильнули к полу. Учёные начали пристально вглядываться в пропитанное пылью тёмное пространство под кроватью. И действительно, в сетке лежала чёрная масса, плотно свёрнутая в тугой, гладкий калачик.

– Во вы даёте! И это ваш мутант? – съязвил Филипп, однако в этот момент его никто не слушал.

Лев Игнатьевич с восхищением посмотрел на Диму, мол: «Молодец! Поймал. Это оно!»

– У меня он так не лежал, – сказал Комаров, почёсывая нос, который уже успел надышаться подкроватным воздухом.

– Может, он в анабиоз какой впал, – предположил аспирант.

– Давайте его аккуратно достанем и посмотрим, – выдвинул идею Лев, вдруг резко вспомнив, что это именно он первый обнаружил зверя. Учёный хотел ощутить свое превосходство, почувствовать контроль над происходящем.

Как только Дима потянулся под кровать, его прервал Филипп Варламович:

– А вы не боитесь с ним вот так контактировать? Может, он заражён чем. Бешенством каким-нибудь или ещё чего?

Но трёп сомневающегося учёного вновь остался без внимания. Дима медленно и педантично выволок существо за край сетки. Словно панголин, этот чёрный гладкий калачик лежал, пряча голову между лап.

В этот миг в комнату со словами: «А что это мы тут раскричались?» – вошла Анастасия Петровна. Перед её носом предстала следующая картина: один молодой студент в пижаме и двое взрослых учёных сидят на корточках и, как малые дети, сверлят взглядом пятно на полу, а потом и её.

Глава 5

В тот миг, когда животное ощутило присутствие Петровны, оно расслабило свою скрутку, развернулось, и гордо село в центре композиции из трёх озадаченных мужчин. В этот раз существо не было буйным или угрожающим. Подрагивая, оно тихо сидело и каждой частичкой своего тела просто мониторило окружающую обстановку. Информации было много: частота сердцебиения и дыхания всех присутствующих, их аромат, внешний вид и настрой. В головах всех этих людей снова и снова прокручивался один и тот же вопрос: «Что ты такое?»

– Кто это тут у вас? – весьма сдержанно и чопорно отреагировала Анастасия Петровна. Родившись в семье уважаемых академиков, она с молоком матери впитала, что «магии не существует» и «всё неизведанное остаётся таковым лишь до поры». Именно поэтому учёная совсем не удивилась происходящему, ни один мускул не дрогнул на её бледно-сероватом лице. Дамой она была астенически сложенной и очень статной. Издалека её черты можно было сравнить с греческой статуей, тактично выбеленной временем.

– Это мы вместе с Львом Игнатьевичем отыскали у Димы существо, которое ночью сбежало от цепких исследовательских лап Комарова, – постарался взять ситуацию под свой контроль Филипп. Этой фразой он не только сбавил градусы образовавшегося в комнате напряжения, но и заявил свои вместе с Львом права на данное открытие.

– Впервые такое вижу. Многие признаки вашего объекта исследования говорят о том, что он очень похож на типичное млекопитающее, но всё же выглядит совсем не так, как должен. Я не вижу рта, не нахожу носа, какие-то странные у него покровы. Что это такое? – тут же заинтересовалась Анастасия Петровна.

– Да нам бы самим понять. Мировое научное сообщество о нём не знает, так что это – неоткрытый вид, – смирившись с абсолютным провалом своей конспираторской деятельности, сказал Лев Игнатьевич.

– Или может радиоактивный мутант? – подхватил мысль Дима, явно желающий тоже вписаться в общий разговор. – У нас тут не завалялся случайно в чулане счётчик Гейгера?

– Не думаю, мы всё же не в книжке живём. Для удачной и несмертельной мутации нужно определённое стечение обстоятельств. На всю округу нет ни заводов, ни станций. Тут прямо курорт, прекрасные экологические условия! Конечно, насколько это возможно на таком взаимосвязанном Земном шаре. И подобные изменения явно не могут быть наблюдаемого размаха. Ну вы только посмотрите на него: неестественные пропорции тела, вид шерсти, а про голову я вообще молчу. Смею предположить, что тут задействованы именно паразиты. Может быть, заражённая и напичканная всевозможными токсинами мать на ранних этапах беременности повлияла на развитие плода. А возможно, мы имеем дело с редким видом, уродующим своего хозяина. Если верно второе, то ему явно осталось недолго, – высказалась молодая учёная-паразитолог.

Анастасия Петровна вот уже как десять лет активно занималась изучением разной заразы. В нашей полосе ей приходилось довольствоваться разве что видами, обитающими в кишечнике и делящими со своими хозяевами стол. Самая же яркая и интересная экзотика находилась на далёком и недоступном для неё экваторе. Причём чем к нему ближе – тем больше. В юности Анастасия всем сердцем мечтала поехать к тем представителям, которые не просто паразитируют в хозяине, а изменяют его строение, поведение, саму его суть. На практике же не сложилось. Не получилось. Не хватило упорства, связей, ресурсов и решительности, чтобы бросить всё, что у неё есть, и поехать за тридевять земель к своим эндемичным мечтам. Муж, дети, работа, студенты так прочно пригвоздили её к этому месту, что даже мысль об отказе от привычного до чертиков её пугала. Поэтому всё, что она сейчас могла, это дистанционно наблюдать за исполнением своих желаний дальними коллегами.

– Осмелюсь высказаться, что это всё же отдельный самостоятельный вид, а не паразитная лепнина. Мы столкнулись с чем-то действительно необычным, научно-провокационным. Я уже начал описывать данное существо и даже зарисовал его. Так что мы на пути к разгадке, – загордился Лев Игнатьевич.

– Да! Всё, что нам нужно, так это вместе разобраться в сути увиденного, а не останавливаться на первой же теории, – подхватил мысль Филипп Варламович.

– Сомневаться, конечно, можно и даже нужно. Но вы просто посудите, новый вид в нашем регионе, да ещё и такой? Мы же не в непроходимых джунглях живём. У нас тут три сосны, два пенька и шесть медведей на всю округу. Все давно подсчитаны-пересчитаны, промониторены-перемониторены. Нам бы с тем, что есть, сначала разобраться. А вот из-за климатических изменений сюда вполне мог бы занестись более южный вид паразита. Я читала о таких случаях. Вон какой сентябрь в этом году тёплый. Да и сравните вероятность мутации размножающегося в геометрической прогрессии паразита и этой мохнатой махины. Лучшее решение – изучать первоисточник такого преображения, а не его потрепанного жизнью хозяина.

– То есть вы хотите порезать наше открытие? – возмутился Дима.

– Нет же! Не порезать, а сделать анатомическое вскрытие с целью поиска первопричины наблюдаемых изменений. Думаю, тебе будет полезно поучаствовать в этой работе.

– Кого это вы опять собрались резать, Анастасия Петровна? – заглянула в комнату ещё одна барышня. Словно принцесса из русских народных сказок, Юлия Игоревна была светла, кругла, румяна и весела.

Между паразитологами и учёными-поведенщиками всегда существовала неписанная вражда. Одни разрушали, чтобы изучать, другие – созидали. Периодически, конечно, бывали проблески примирения. Когда вы по полгода живёте на одной территории, волей-неволей приходится искать общий язык.

Юлию Игоревну в Анастасии раздражала холодность и равнодушие, с которыми та шла по жизни. У неё было самое лучшее финансирование и положение на станции, за счёт чего к ней постоянно тянулся поток новых студентов. А последователи для учёного – самый ценный ресурс. Их манила красивая картинка возможной перспективы работы с Анастасией Петровной, и Дима не был исключением. Юлии Игоревне же приходилось стойко отстаивать выход каждой своей статьи в свет. Со студентами тоже было довольно туго. Молодёжь часто интересовалась её областью – поведением животных, но, когда понимала, с чем придётся столкнуться в итоге, спустя время всё же отказывалась. Поэтому максимум, доступный на данный момент Юлии Игоревне, – это парочка студентов с лёгонькими бакалаврскими на лето. Всё остальное ей приходилось выполнять самостоятельно.

– Да вот, к нам тут залез весьма любопытный экземпляр, вероятно, заражённый чем-нибудь очень опасным и интересным.

Юлия Игоревна демонстративно проигнорировала ответ Анастасии Петровны и направилась прямиком к зверю. Осмотрев его со всех сторон, учёная наконец сказала:

– Если уж мы поймали такое странное существо, да ещё и живым, нам нужно в первую очередь заняться документированием его поведенческих реакций. Есть ли у него самосознание? На какое известное нам существо оно похоже? Сейчас это нечто ведёт себя крайне интересно! Такая многолюдная стрессовая обстановка, а он удивительно бездвижен и спокоен. Мне кажется, без изучения этих фундаментальных вопросов нам не стоит никого резать. Коллеги, вы согласны со мной? – обратилась к мужской аудитории Юлия.

– Да, вполне, – согласился Филипп Варламович.

– Ну вы чего, право, Анастасия Петровна? – задал так ласково свой риторический вопрос Лев Игнатьевич.

Дима в это время молчал. Его смущал и злил тот факт, что в его комнату набивалось всё больше и больше людей, обсуждавших, что делать. А он, кажется, даже не имел непосредственного права голоса в этом разговоре, ведь Дима – всего лишь аспирант. У него нет ни своего гранта, ни репутации в научных кругах. Пока ты ничего не добился, ты невидим и безголос в этом академическом мире.

– Так, а что это тут за собрание такое интересное и без нас? – прокряхтел Пал Саныч, пробираясь в комнату. – День рождения у меня вроде с Сан Палычем ещё не скоро. – За ним в комнату зашёл и сам Сан Палыч. Оказываясь в одном пространстве вместе, они тут же превращались в ходячую иллюстрацию рассказа «Толстый и тонкий». – Мы сегодня завтракаем все у Димы, как я понимаю. Занимательно, занимательно.

Оба учёных наконец заметили ключевую фигуру совещания – существо. Выпучив глаза, они попятились.

Пал Саныч и Сал Паныч работали вместе ещё со студенчества. На данный момент трудно было сказать, какая у них область интересов. Кажется, что они занимались всем и ничем сразу. Началось всё с того, что Пал Саныч исследовал местных полёвок, а Сан Палыч – их кормовую базу. Таким образом, ботаник и териолог организовали свою первую коллаборацию. Дальше было больше: вместе они изучали и летучих мышей, и бобров, и даже бурых медведей. В начале карьеры у них получались действительно обширные и качественные работы. Именно тогда-то они и заработали себе имена, которые до сих пор их кормили. Чтобы зелёному учёному дали грант, он старался увеличить шансы своей анкеты на успех громкими именами. Так и получалось, что Палыч и Саныч уже давным-давно не писали статьи, а статьи писались за них сами. С одной стороны, без этих мастодонтов на биостанции было бы совсем туго. Но с другой, чем чаще их фамилии фигурировали – тем заметнее они на фоне остальных. Создавался очень хрупкий баланс станционных взаимовыгодных отношений.

– Что это вы принесли сюда? Мы же Хэллоуин с вами не празднуем, – перекрестился Сан Палыч.

– Новая тема нашей научной работы – выяснить, что это такое и с чем это едят, – вновь взял бразды разговора в свои руки Филипп Варламович.

– Сколько лет работаю на станции, никогда такого не видел, – задумчиво потёр подбородок Сан Палыч. – А это что у него на голове, глаза, что ли?

– Скорее всего какой-то светочувствительный орган, но маловероятно, что привычные глаза. Может быть, это какие-то гипертрофированные структуры? Занятно… На что же они реагируют? На ультрафиолет или инфракрасное излучение? На электрические или магнитные поля? А может быть, и всё вместе. Такой пласт работ, такой пласт работ… – увлечённо выговорился Пал Саныч, совсем позабыв о проблемах беспокойной ночи.

– Полностью согласен, нужно разобраться в строении этого зверя. А то выглядит он крайне экстравагантно. Этим мы с Львом Игнатьевичем и займёмся в ближайшее время, – попытался вновь перетянуть на себя одеяло Филипп.

– Так нам нужно для начала его где-то содержать. Дим, сбегай в подвал за вольером. Там, если разгрести кладовку, за коробками запрятан один хороший. По размеру, думаю, должен подойти, – спасла ситуацию Юлия Игоревна и тот нехотя поплёлся вниз.

Подвал был не самым приятным местом на станции. Туда обычно скидывали весь ненужный хлам, накопившийся за прошлые годы работ. Часть дверей в нём была наглухо закрыта, но не по какой-то особой причине, а скорее из ненадобности. Не факт, что кто-то из нынешних сотрудников станции вообще хоть раз там бывал. Другая же половина подполья активно использовалась в быту. Визуально эти две зоны можно было различить по лампочкам, где они не перегорели – там и жизнь.

Ещё одной разграничительной линией была красная дверь, которая своим устрашающим видом пугала не одно поколение молодых учёных. Прямо за ней они сталкивались с тьмой леденящего душу длинного и мрачного коридора.

«Сидят все в МОЕЙ комнате! Обсуждают то, что поймал Я! А мне, видите ли, надо бежать за вольером, – погрузился в свои мысли аспирант по дороге. – Допишу диссертацию, вот тогда-то меня будут слушать. Вот тогда меня никто не заткнёт! Осталось-то всего три-четыре годика, пф».

Дима в биологии уже семь лет. И путь его на биостанцию был тернист и нелёгок. Трудно с самого начала понять, что тебя интересует, в какую область хочешь податься. Вот и мотало Диму по разным лабораториям, биостанциям и профессорам, пока наконец он не встретил Анастасию Петровну. Вокруг неё всегда было много студентов, она предлагала насыщенный и продуманный план действий. Сотрудничая с ней, ты всегда точно понимал, что и в какой момент будешь делать, какую часть работы выполнять. Диме нравилось, что Анастасия Петровна была на одной волне со своими студентами, они всегда вместе праздновали день биолога, дни рождения товарищей Догеля и Левенгука, международный день биологического разнообразия. И Дима был счастлив, когда год назад его впервые добавили в грант. Теперь он не только учился и работал над своим исследованием, но и получал за это деньги, целых десять тысяч.

Диме не удалось быстро найти нужный вольер, пришлось знатно покопаться в подвале. Так что двухминутное поручение растянулось до целых десяти. Поднимаясь обратно по лестнице, он услышал усиливающийся гул. За всё время своего пребывания на станции Диме ни разу не доводилось слышать подобную громкость от старших коллег. Оказавшись на первом этаже, он выхватил несколько отдельных особо звонких фраз.

– Что может решить ваше поведение?! Вы хоть знаете о существовании современных методов?!

– Это открытие в первую очередь Льва Игнатьевича. Прекратите демагогию!

– То, что он на вас упал, не даёт вам исключительное право на этот объект исследования!

– Да у нас индекс Хирша, видели какой? И вы говорите, что мы не можем участвовать?!

– Филипп Варламович, вы же по насекомым у нас. Собрались, что ли, на этом звере блох искать?

– Даже если в нём и есть паразиты, то доберётесь вы до них только через мой труп!

Дима зашёл в комнату. Шестеро учёных так яро спорили между собой, что не заметили, как он вернулся. Зверь же во время этой буйной сцены лежал свёрнутый клубком на кровати. Поняв, что ситуация становится всё горячее и горячее, Дима подал голос.

– Я вернулся, вольер здесь, – сказал он привычным тоном, но никто не отреагировал на его слова. – Мы можем продолжить. – Напряг свои голосовые связки аспирант. Гул не останавливался. – Да прекратите спорить! Вы же уважаемые люди! Давайте просто соберёмся все вместе в чайной и в спокойной обстановке всё обсудим, – попытался перекричать эту маленькую толпу Дима и с ускорением бросил на пол принесённый им вольер.

– Да, действительно, что это мы тут раскричались? Первостепенно нужно обеспечить хорошие условия нашему зверю. Давайте аккуратно перенесём его в новый дом. Нужно дать время на адаптацию к непривычной обстановке. – Юлия Игоревна мотала головой в поисках существа. Видимо, во время их небольшой перепалки все настолько увлеклись выяснением, кто прав, что совсем забыли о самом виновнике.

– Только руками его не берите. Неизвестно, может, он ядовитый, – предостерёг Лев Игнатьевич.

Дима схватил своё одеяло и, стараясь как можно меньше тревожить животное, приподнял его. По ощущениям оно было сильно увесистым, руки аспиранта слегка подрагивали. Зверь никак не реагировал на свою транспортировку, оставаясь в свёрнутом положении, все его мышцы были напряжены. Если условиться, что коты – это жидкость, но это нечто точно было твёрдым. Только когда дверцу вольера плотно защёлкнули, все наконец смогли выдохнуть и направиться в чайную.

– Давайте проанализируем, как нам теперь быть, – начал Филипп Варламович новый виток обсуждений, усевшись за стол. – Слушайте, раз мы все находимся на станции и все хотим принимать участие в изучении, пусть так и будет. Главное – на берегу решить вопросы с публикациями. Мы же всё-таки команда как-никак.

– Надо сразу всё рассказать научному сообществу. У нас ведь тут нет никакой дельной техники: ни секвенатора, ни цитометра. Всё, что мы имеем, – так это вольер да парочку микроскопов. Что с этим вообще можно сделать? Пересчитать его глаза? – высказалась Анастасия Петровна, перебирая пальцами по столу. – Нужно вести его в институт с хорошим оборудованием и продолжать уже там.

– Это всё, конечно, хорошо, но неужели вы вот так легко готовы из своих рук передать это нечто какой-то лаборатории? Или вы думаете, вас сделают главой проекта? Сомневаюсь. Максимум, что может светить, так это строчка в конце списка авторов статей. Или того хуже – просто отметка в благодарностях за оперативную транспортировку зверя, – возразил Лев Игнатьевич, от чувств немного привстав со стула. – Будьте уверены, Анастасия Петровна, даже ваших связей не хватит, чтобы утихомирить ту шумиху, которая наступит.

– Я согласна с Львом Игнатьевичем, оборудования у нас немного, но мы всё равно можем его изучить довольно обширно. И пересчитать глаза – это тоже, знаете ли, вполне себе бакалаврская. Мы можем поделить сферы работы, а получившиеся статьи послать в журналы в одно и то же время. А потом хорошо бы и одну большую общую статью организовать. В результате у каждого получится полноценное отдельное исследование и всеобъемлющее общее. Каждый будет в плюсе, – предложила мирное решение Юлия Игоревна, скопировав жесты Льва.

– А как вы себе представляете, что мы все вместе одновременно будем его исследовать? – хлюпнул раздражённо чаем Пал Саныч.

– Мы ведь можем составить расписание и каждому ежедневно выделить несколько часов на работу. Таким образом, мы и наши текущие проекты на станции не забросим, и займёмся настоящим исследованием, – предложил Сорокин.

– Филипп Варламович, а скажите, вы как энтомолог, чем будете заниматься? – широко и натянуто улыбнулась Анастасия Петровна.

– Я буду работать в группе с Львом Игнатьевичем. Не волнуйтесь, на ваших паразитов мы не покусимся. – Филипп и сам прекрасно понимал, что его специализация в данном случае никак ему не на руку.

Слишком много лет он рассматривал жилки на крыльях стрекоз, чтобы сейчас вот так легко заняться совсем другой работой. Лев же писал в начале карьеры статьи по межгрупповой коммуникации оленей. Да и как физиолог он должен хорошо разбираться в общих процессах. Ну и птицы – основная специализация Льва Игнатьевича, кажутся как-то ближе к этому существу, чем насекомые. Так что опыта в этом деле у него явно больше. Да и статьи вместе писать легче и быстрее.

После этого заявления Комаров пристально посмотрел на Филиппа и тихонько кивнул, показывая, что он не против такого расклада.

– Хорошо! Мы тогда с Сан Палычем продолжим вместе работать, – поддержал идею разбиения на команды Пал Саныч. – Не одной же Анастасии Петровне с помощником быть.

Так и получились четыре группы: Пал Саныч и Сан Палыч, Анастасия Петровна и Дима, Филипп Варламович и Лев Игнатьевич, и одна Юлия Игоревна.

Составилось следующее расписание свиданий с существом: c восьми до одиннадцати дня им занимается Юлия Игоревна. Она работает одна, поэтому ей единогласно решили дать фору в один час, да ещё и поставить первой в очереди. С одиннадцати до тринадцати со зверем Анастасия Петровна. Так как её напарник – всего лишь аспирант, она идёт второй. С тринадцати до четырнадцати полагается перерыв на обед. Далее в очереди Пал Саныч и Сан Палыч – до шестнадцати часов. Нижнюю строчку в расписании занимают Лев и Филипп, общающиеся с существом до восемнадцати ноль-ноль.

– Ну вот, наконец определились, – искренне обрадовался Лев Игнатьевич.

– Мы все в одной лодке. Если уж решили делать общую статью, предлагаю ничего друг от друга не скрывать и делиться всеми деталями наших экспериментов, – предложила Анастасия Петровна. – А то, во-первых, окажется обидно, что мы делаем одну и ту же работу дважды, и, во-вторых, так дело явно пойдёт продуктивнее.