Полная версия:

Люди, которые прославили Россию

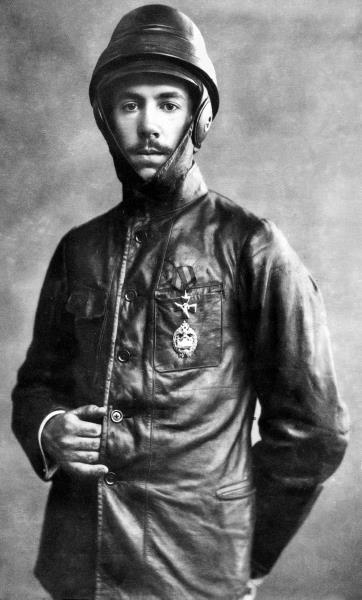

Окончив обучение в 1913 году, Нестеров назначается в 11‑й корпусный отряд 3‑й авиационной роты, располагающейся в Киеве. Летом этого года он установил рекорд: без подготовки, в составе малой группы из трех самолетов, пролетел 500 км над территорией Украины. В те времена осуществление подобных сверхдальних полетов считалось невозможным событием, ставшим достоянием газет всего мира. Но его целью была мертвая петля.

Виктор Соколов писал: «…мы узнали от гатчинцев, что еще в авиашколе Нестеров говорил об этом и даже утверждал, что на аэроплане можно сделать мертвую петлю. В школе его подняли на смех. Нужно сказать, что первое время мы также не верили тому, что говорил Нестеров о мертвой петле, и многие открыто насмехались над ним. Но когда нам стало известно, что профессор Николай Егорович Жуковский, ученый с мировым именем, отец русской авиации, как впоследствии назвал его Ленин, также считает выполнение мертвой петли вполне возможным делом, голоса оппонентов Нестерова смолкли». В том же году в конце лета Петр Нестеров поднимается в небо на «Ньюпор‑4», разгоняется, задирает нос самолета… и впервые в мире совершает одну из самых сложных фигур высшего пилотажа – мертвую петлю, которую впоследствии будут называть «петлей Нестерова». Сам летчик в «Санкт-Петербургской газете» от 4 и 5 сентября 1913 года делился впечатлениями: «За все время этого 10‑секундного полета я чувствовал себя так же, как и при горизонтальном повороте с креном градусов в 70–80, т. е. ощущал телом поворот аэроплана, как, например, лежа в поезде, чувствуешь телом поворот вагона. Я очень малокровный: стоит мне немного поработать, согнувшись в кабинке «Ньюпора», и в результате от прилива крови сильное головокружение. Здесь же я сидел несколько мгновений вниз головой и прилива крови к голове не чувствовал, стремления отделиться от сиденья тоже не было, и ноги давили на педали. Мой анероид не выпал из кармана куртки, и инструменты в открытых ящиках остались на своих местах. Бензин и масло также удерживались центробежной силой на дне бака, т. е. вверху, и нормально подавались в мотор, который великолепно работал всю верхнюю половину петли. В общем, все это доказывает, что аэроплан сделал обыкновенный поворот, только в вертикальной плоскости, так как все время существовало динамическое равновесие. С этим только поворотом воздух является побежденным человеком. По какой-то ошибке человек позабыл, что в воздухе везде опора, и давно ему пора отделаться определять направление по отношению к земле».

Кроме того, он вспоминал: «Я еще не успел вполне закончить теоретической разработки этого вопроса, когда узнал, что “мертвую петлю” готовится совершить и французский авиатор Пегу. Тогда я бросил теоретические расчеты и решил рискнуть. Совершить “мертвую петлю” было для меня вопросом самолюбия, – ведь более полугода я исследовал этот вопрос на бумаге». Он не зря спешил – Адольф Пегу повторил мертвую петлю через шесть дней, но русский авиатор был первым.

Корреспондент газеты «Русский инвалид» господин Лаврецкий писал: «Я был в Париже, когда Пегу впервые летал вниз головой, но тогда же я узнал в [конце августа старого стиля], что поручик Нестеров в Киеве проделал мертвую петлю. Во французской печати, влюбленной (и по заслугам) в свою авиацию, это событие прошло бы не особенно заметно. Однако, зная, что добиться признания первенства русского офицера возможно, я попросил по телеграфу поручика Нестерова сообщить мне о своем полете. И вот в первых числах нашего сентября в самой распространенной газете «Le Matin» через мое посредство было сообщено, что первый, который сделал на аэроплане „О“, был Нестеров, а Пегу сделал лишь французское „S“. Я не хочу входить в оценку обоих прекрасных авиаторов. Но каждому свое. Нестерова наградили золотой медалью Киевского общества воздухоплавания за «первое в мире научное решение с риском для жизни вопроса об управлении аэропланами при вертикальных кренах».

Интересно то, что путь от первого полета на самодельном планере до первого в мире исполнения мертвой петли составляет всего два года. Его успешный эксперимент побудил русских авиаторов совершенствовать технику управления самолетом, а молодой авиаконструктор И.И. Сикорский разработал одноместный моноплан, специально приспособленный для выполнения фигур высшего пилотажа. В статье «Нестеров», опубликованной в мае 1914 года в газете «Русский инвалид» говорилось: «Очевидно, что в самом скором времени мертвая петля, скольжение на крыло и другие подобные воздушные упражнения будут введены в программу военных авиационных школ, так как они дают летчикам большую уверенность в полетах во всякую погоду, не боясь никаких положений в воздухе. Год назад потеря скорости в воздухе считалась почти гибельным положением для летчика; теперь же после фигурных полетов Нестерова, Пегу и др. мы видим, что для летчиков, прошедших такую школу, это обстоятельство не страшно». Немецкий кайзер Вильгельм III, несмотря на предвоенную ситуацию, отмечал профессионализм русских пилотов: «Я желаю, чтобы мои авиаторы стояли на такой же высоте проявления искусства, как это делают русские…»

Однако останавливаться на достигнутом Нестеров не собирался. В мае 1914 года он устанавливает всероссийский рекорд по продолжительности и скорости полета: он осуществил перелет на аэроплане из Киева в Гатчину за восемь часов. Рекордов еще могло быть много, но началась Первая мировая война… На тот момент Нестеров был самым известным российским летчиком.

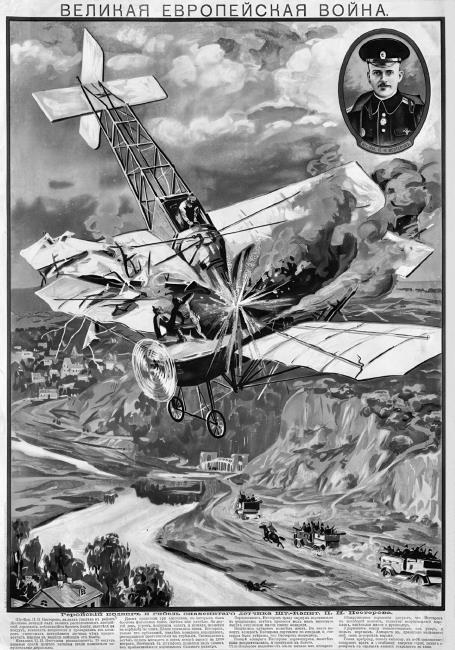

Плакат, на котором изображен подвиг Петра Нестерова

11‑й авиаотряд, командиром коего являлся Петр Нестеров, перебрасывают на Юго-Западный фронт в распоряжение штаба 3‑й армии. Они принимают самое непосредственное участие в одном из крупнейших сражений, в Галицийской битве. У Нестерова появляется возможность в военной обстановке апробировать множество собственных теоретических изысканий. Он постоянно вылетает на разведку (28 вылетов за три недели боев за Львов), проводит первую в истории русской авиации бомбардировку расположений противника, новые способы использования авиации в условиях боя.

Через некоторое время австро-венгерское командование, уставшее от успешных налетов Нестерова, назначает высокую награду тому, кто сможет сбить его самолет. Но он казался неуязвимым. Русские газеты позже напишут: «Во время воздушных разведок русских авиаторов австрийцы всегда безошибочно определяли, каким аппаратом управлял Нестеров. Когда показывался аэроплан-птица, красиво и вольно паривший в воздухе, австрийцы указывали – Das ist Nesteroff! Австрийцы боялись покойного, и все их усилия были направлены к прекращению его деятельности».

Однако и над расположением русских войск практически каждый день появлялся австрийский аэроплан, производивший разведку и затем удалявшийся на место дислокации. Генерал-квартирмейстер 3‑й армии Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич указал летчикам на их бездействие. Нестеров вспылил и поклялся словом русского офицера, что найдет способ прекратить эти полеты: «Я даю Вам честное слово русского офицера, Ваше превосходительство, что этот австриец перестанет летать!»

8 сентября 1914 года самолет под управлением австрийского лейтенанта барона Фридриха фон Розенталя, разведчика и бомбардировщика, в очередной раз показался над аэродромом 11‑го авиаотряда. Петр Нестеров, не раздумывая ни минуты, сел в кабину своего аэроплана. То, что произошло дальше, лучше узнать со слов очевидца. Михаил Бонч-Бруевич в своей книге «Вся власть Советам!» описывал так: «Едва я отыскал в безоблачном небе австрийца, как послышался шум поднимавшегося из-за замка самолета. Оказалось, что это снова взлетел неустрашимый Нестеров. Потом рассказывали, что штабс-капитан, услышав гул австрийского самолета, выскочил из своей палатки и как был в одних чулках забрался в самолет и полетел на врага, даже не привязав себя ремнями к сиденью. Поднявшись, Нестеров стремительно полетел навстречу австрийцу. Солнце мешало смотреть вверх, и я не приметил всех маневров отважного штабс-капитана, хотя, как и все окружающие, с замирающим сердцем следил за развертывавшимся в воздухе единоборством. Наконец, самолет Нестерова, круто планируя, устремился на австрийца и пересек его путь; штабс-капитан как бы протаранил вражеский аэроплан – мне показалось, что я отчетливо видел, как столкнулись самолеты. Австриец внезапно остановился, застыл в воздухе и тотчас же как-то странно закачался; крылья его двигались то вверх, то вниз. И вдруг, кувыркаясь и переворачиваясь, неприятельский самолет стремительно полетел вниз, и я готов был поклясться, что заметил, как он распался в воздухе. Какое-то мгновение все мы считали, что бой закончился полной победой нашего летчика, и ждали, что он вот-вот благополучно приземлится. Впервые примененный в авиации таран как-то ни до кого не дошел. Даже я, в те времена пристально следивший за авиацией, не подумал о том, что самолет, таранивший противника, не может выдержать такого страшного удара. В те времена самолет был весьма хрупкой, легко ломающейся машиной. Неожиданно я увидел, как из русского самолета выпала и, обгоняя падающую машину, стремглав полетела вниз крохотная фигура летчика. Это был Нестеров, выбросившийся из разбитого самолета. Парашюта наша авиация еще не знала; читатель вряд ли в состоянии представить себе ужас, который охватил всех нас, следивших за воздушным боем, когда мы увидели славного нашего летчика, камнем падавшего вниз…Вслед за штабс-капитаном Нестеровым на землю упал и его осиротевший самолет».

Само собой, Нестеров не планировал погибать, но пошел на крайний риск и ошибся в расчетах. Об этом свидетельствует его статья, опубликованная незадолго до трагического события: «Я не зеленый юноша, служу офицером 8‑й год, имею жену, двух детишек и мать, которой по возможности помогаю, – следовательно, рисковать собой ради получения клички вроде „русский Пегу“ и т. п. мне не приходится; что же касается аппарата, то, кажется, я мог бы и рискнуть им, так как до сих пор за мной ни в школе, ни в отряде не числится ни одной поломки». Однако он протаранил самолет противника не только колесами, но и винтом, что сыграло роковую роль – от удара вал сломался и двигатель выбросило из машины, самолет сразу потерял скорость. Но пройдет чуть более полугода, и другой русский летчик Александр Казаков использует прием воздушного тарана и благополучно возвратится на свой аэродром. В годы Великой Отечественной войны многие пилоты таранили гитлеровцев и остались живы.

К моменту гибели отважному русскому авиатору, впервые применившему воздушный таран, исполнилось всего 27 лет. На месте трагедии был поставлен монумент в его честь. Он один из немногих офицеров царской армии, память о котором при советской власти была с почтением увековечена. В 1951 году город Жолква, где произошло трагическое событие, переименовали в Нестеров. Это название просуществовало до 1992 года, когда украинские власти возвратили городу прежнее имя. В честь Петра Нестерова названы улицы в Минске, Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре и многих других городах. В Нижнем Новгороде установили памятник знаменитому летчику. Открытый сотрудниками Крымской обсерватории в 1973 году астероид назвали «Нестеров». Более того, в 1994 году Указом Президента Российской Федерации учредили медаль Нестерова: ее вручают военнослужащим ВВС и авиации других родов войск, летному составу гражданской авиации и авиапромышленности «За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской авиации», «За отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое профессиональное мастерство самолетовождения».

Среди документальных передач, посвященных русскому летчику, можно отметить следующие: «Петр Нестеров. Воздушный ас Российской империи», «Первые в мире. Петля Петра Нестерова», «Знай наших. Петр Нестеров».

Пилоты всего мира изучают и развивают идеи Петра Нестерова. Он не просто знаковая фигура в мировой авиации, он – образец доблести, мужества и преданности своей Родине. Нестеров любил небо, Отчизну и дело, которым занимался.

Игорь Иванович Сикорский. «Мистер Вертолет»

Искра, разгоревшаяся в одном человеке, движет человечество.

И.И. СикорскийИгорь Иванович Сикорский – выдающийся русский авиаконструктор, известный на весь мир изобретатель вертолетов, первопроходец в области дальних перелетов на аэропланах, первый в мире создатель тяжелого многомоторного самолета, гидросамолетов универсального назначения.

Игорь Иванович Сикорский

Игорь Иванович родился 6 мая 1889 года в Киеве. Родители имели медицинское образование. В семье, кроме Игоря, было еще четверо детей. Отец Игоря Сикорского – профессор университета имени Святого Владимира, был всемирно известен как автор трудов по психиатрии, психологии и нервно-психиатрической гигиене. Отец воспитывал Игоря по собственной методике, основывающейся, в том числе, на преданности Церкви, Престолу и Отечеству, развивая в сыне волю и упорство в достижении цели. Мать Сикорского всегда старалась привить детям любовь к искусству, литературе; именно от нее еще совсем маленький Игорь узнал про Леонардо да Винчи и его разработки летательных аппаратов. Роман «Робур-завоеватель» Жюля Верна вообще стал настольной книгой будущего конструктора. Воздушная машина, описанная в книге, скорее всего стала прообразом проектов Сикорского. Конструировать Игорь Сикорский начал в подростковом возрасте. Например, в 12 лет он сделал вертолет с резиновым моторчиком.

Однако он не сразу последовал своему призванию. Сначала Сикорский поступает в морской кадетский корпус, где учился и его старший брат. Несмотря на то что учеба ему нравилась, Игорь принимает решение о поступлении в высшее техническое заведение, чтобы стать инженером. На тот момент, в 1906 году, в связи с революционной лихорадкой университеты в России практически не работали, и Сикорский уезжает в Париж, в техническую школу Дювиньо де Лано. После года обучения во Франции будущий изобретатель вертолетов возвращается в Киев и держит экзамен в Киевский политехнический институт, но и здесь он задерживается ненадолго, считая, что не стоит тратить время на изучение ненужных для авиаконструктора дисциплин. Диплом он получит спустя 7 лет, уже став известным. А пока отправляется в Европу для знакомства с последними разработками в авиастроении и в Париже приобретает двигатель. Вернувшись домой, Сикорский увлеченно строит геликоптер (принятое за рубежом название вертолета – прим. авт.). К сожалению, дважды его постигает неудача – вертолетам не хватает тяги. Тогда он решает заняться конструированием аэропланов с жестко закрепленным крылом, но не оставляет мыслей о вертолетостроении.

Гидросамолет «Илья Муромец»

В те времена самолетостроение считалось очень опасным занятием – первые летательные аппараты не отличались прочностью конструкции и стабильной работой, поэтому пилот в любой момент мог погибнуть. Игорь Сикорский лично проверял свои планеры и не один раз был на волосок от гибели. Первый раз он поднялся в воздух 3 июня 1910 года на самолете БиС‑2 (С‑2), он пролетел 600 метров и пробыл в воздухе 42 секунды. А вот когда в небо стартовал С‑5 (пятая модификация самолета Сикорского), пришел настоящий успех. С‑5 поразил даже императора своей маневренностью на высоте около 500 метров, дальностью полета – 82 км и скоростью – 125 км/час. На этом биплане[5] Сикорский сдал экзамен на звание пилота, поставил четыре всероссийских рекорда, кроме показательных полетов, совершил полеты с пассажирами. Но самое главное, в сентябре 1911 года во время военных маневров доказал на практике преимущество своего самолета перед машинами иностранных марок. Нужно отметить, что на тот момент Сикорский не имел образования, не доучился и ему было всего 22 года.

Но на этом молодой авиаконструктор останавливаться не планировал. В международных состязаниях военных бипланов, в условиях жесткой конкуренции, три самолета Сикорского были признаны лучшими. Кроме того, модель разведчика С‑10 стала основной машиной в Балтийской морской авиации, а самолет С‑12, имеющий большую маневренность, поставили на производство для фронта. Сикорский замахивается на проектирование четырехмоторного самолета, пригодного для работы в тяжелых условиях климата России. В планах Сикорского построение надежной машины, которую, ко всему прочему, можно ремонтировать во время полета. И уже в марте 1913 года такой самолет был готов. Сначала его назвали «Гранд», но потом переименовали в «Русского витязя». В мире с трудом верили, что «Русский витязь» – реальность. Он фактически стал легендой, так как превосходил по размерам и взлетному весу все ранее построенные самолеты. Но Сикорский выпускает еще более совершенный гидросамолет[6] «Илья Муромец», принявший 12 февраля 1914 году на борт 16 пассажиров и аэродромного пса Шкалика, что составило около 1290 кг. Таким образом Сикорский положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению.

Вертолет XR‑4

Игорь Сикорский в возрасте 24 лет становится мировой знаменитостью, его работу ценят и уважают в России. До 1917 года он успел сконструировать два вертолета, один аэродвигатель, трое аэросаней и более двух десятков летательных машин. В 25 лет Сикорского наградили орденом Св. Владимира IV степени. Но начались времена революционных волнений, стачек и забастовок, оставаться в России Сикорский счел небезопасным – один из рабочих на заводе, где Сикорский трудится главным инженером, предупреждает его о предстоящем аресте. И весной 1918 года он эмигрирует сначала во Францию, потом в США. Проработав год во Франции, создав копию четырехмоторного самолета, Сикорский хотел вернуться на Родину, но в России шла полным ходом гражданская война, политическая обстановка была напряженной, и изобретатель в 1919 году уехал в Америку.

В эмиграции талантливый авиаконструктор сначала находится не у дел и работает школьным учителем. У него было ощущение, что с авиастроением покончено, но через четыре года он собирает вокруг себя талантливых русских переселенцев, имевших отношение к авиации, и открывает собственную компанию «Сикорский Корпорейшн», существующую и поныне. Она стала пристанищем для многих «белых» невозвращенцев. В 1924 году в помещении курятника был построен первый американский самолет Сикорского S‑29А, который стал самым большим и совершенным в своем классе и получил мировую известность. Но прежде чем это случилось, из-за нехватки средств на три четверти готовый проект пришлось затормозить. Помощь пришла от известного русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова. Сергей Сикорский, сын Игоря Сикорского, рассказывал об этом так: «Все на ферме были очень взволнованы. Они все сразу узнали в своем госте Сергей Рахманинова. Отец подошел к нему, и они начали разговаривать. Примерно через полчаса Рахманинов сказал: “Я верю в вас и ваш самолет и хочу вам помочь„. И композитор выписал чек на сумму 5 000 долларов (по нынешним ценам это почти 100 тысяч долларов)». В знак благодарности Сикорский предложил Рахманинову стать первым вице-президентом компании. Тот согласился, и это значительно повысило престиж организации.

Сикорский много работал – неудачи сменялись колоссальным успехом, и наоборот. Весной 1926 года к Сикорскому пришел необычный клиент, герой Франции, летчик Рене Фонк, задумавший перелететь океан и нуждавшийся в надежном самолете. Талантливый авиаконструктор всего себя посвящает этому грандиозному проекту. Заказчик попался не из легких: он хотел вылететь осенью и не желал ждать, пока пройдет полный объем испытаний. Полет назначили на 20 сентября. На аэродроме собрались толпы зрителей, кинооператоры, газетчики. Самолет разгоняется, неожиданно скорость снижается, самолет падает и тут же воспламеняется. Фонк и второй пилот успевают выбраться, а механик и радист сгорают заживо. Сикорский разом теряет доверие и оказывается в долговой яме.

И снова Игорь Сикорский поднимается как феникс из пепла. Он разрабатывает и создает в 1927 году десятиместный двухмоторный самолет-амфибию, совершивший «переворот в авиации», как писали газеты. Авиаконструктор не останавливается, и в 1934 году представляет новый самолет S‑42 Clipper, совершивший перелет из Америки в Новую Зеландию. Но снова кризис – разразился скандал между компанией и ее конкурентами, где изобретатель оказался фактически не у дел.

Однако Сикорский не был бы Сикорским, если бы не его упорство и любовь к авиации. Приблизительно в это же время он получает письменное приглашение И.В. Сталина вернуться в Россию. С сожалением в сердце Сикорский отказывается, потому что знает о трагической судьбе советского авиаконструктора Роберта Бартини, арестованного НКВД СССР по обвинению в шпионаже и приговоренного к 10 годам заключения. Сикорский начинает все сначала и возвращается к своей давней мечте – вертолетостроению. На тот момент ему было 50 лет. Свой первый вертолет он сам поднял в воздух в 1939 году, а в 1942 году у него готов опытный двухместный вертолет XR‑4, вскоре поступивший в серийное производство. Прежде чем вертолет поднялся в воздух, изобретатель переделал его 18 раз за год. XR‑4 – единственный боевой вертолет, принимавший участие во Второй мировой войне.

Но в 1946 году Сикорский терпит поражение от авиаконструктора польского происхождения Франка Пясецкого, вертолет которого предпочитает армия США при пополнении военных единиц техники. Однако Сикорского не остановить. Он делает ставку на создание мощных вертолетов: его S‑55 может поднять тонну веса, а S‑56 уже 5 тонн. Никто не мог повторить модель машин русского конструктора. Его стали называть «Мистер Вертолет». Потом появились другие, более совершенные машины Сикорского в среднем классе. А его компания, претерпевшая со временем преобразования (Sikorsky Aircraft), и сейчас является ведущим производителем вертолетов.

За свою жизнь Сикорский получил свыше 80 различных наград и дипломов. Его имя включено в США в Национальный зал славы изобретателей наряду с именами Эдисона, Бема, Ферми, Пастера и т. д. Почетная медаль Джона Фрица «За научно-технические достижения в области фундаментальных и прикладных наук» в сфере авиации была присуждена только двум людям – Орвиллу Райту и Игорю Сикорскому. В память о нем в 1980 году учредили приз Сикорского за создание мускулолета[7] вертолетного типа. В июне 2013 года этот приз завоевала команда студентов и выпускников Университета Торонто.

К великому сожалению, в силу обстоятельств значительная часть того, что он сделал, послужило на пользу США, но до конца жизни Сикорский любил Россию и оставался ее патриотом. Как вспоминает один из сыновей конструктора, историк авиации Игорь Сикорский-младший, «переехав в США, Игорь Иванович никогда не забывал своих национальных корней. Он дорожил своей русскостью и передал это детям». Несмотря на то что остаток жизни Сикорский прожил в США, он считал себя русским и старался сохранять и развивать русскую культуру в среде эмигрантов. На собственные средства Игорь Сикорский построил церковь, русскую оперу и открыл русскую школу, был членом правления Толстовского фонда и Общества русской культуры. Он всегда говорил: «Нам нужно работать, а главное – учиться тому, что поможет нам восстановить родину, когда она того от нас потребует». До последних дней Сикорский не терял надежды вернуться. Умер великий авиаконструктор 26 октября 1972 года в возрасте 83 лет во сне. Но даже последний день он провел в офисе своей компании.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

reductio ad absurdum – доведение до абсурда (лат.)

2

Акцизное ведомство – это государственное учреждение, занимающееся сбором акцизов. Акциз – налог на продукты внутреннего потребления, производимые отечественными предприятиями, взимаемый государством. Объектами акцизного обложения в XIX веке являлись свеклосахарное производство, производство табака, осветительных нефтяных масел, спичек, алкоголя, соли и т. д.

3

Планер – безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха, который поддерживает полет за счет аэродинамической подъемной силы, создаваемой на крыле набегающим потоком воздуха.