Полная версия:

725 дней во льдах Арктики. Австро-венгерская полярная экспедиция 1871–1874 гг.

Продолжительные западно-юго-западные ветры, густой лед, туман, снегопады, устройство предположенного продовольственного депо и необходимость точного определения его географического положения заставили нас в течение восьми дней задержаться в районе Баренцевых островов. Нам вновь представилась приятная возможность посетить землю. Мы отправились туда на двух собачьих упряжках[37].

Вынужденное безделье у островов Баренца дало нам возможность принять ряд необходимых мер для ожидаемой борьбы со льдом. Дело в том, что корабль во льду всегда должен быть готов к тому, что его может в течение нескольких минут раздавить. Был приведен в готовность четырехнедельный запас продовольствия, боевых припасов и прочего материала. Каждому были вменены его особые обязанности в случаях крайней необходимости. Вокруг всего корпуса судна были спущены тяжелые балки-кранцы, благодаря которым давление льда должно было бы распределяться на большую поверхность и вместо раздавливания вызывать выжимание судна. Теснота на палубе несколько уменьшилась. Ходьбе мешали только многочисленные нарты, собранный плавник и колеса, а привязанные собаки образовывали многочисленные засады. Тем, кого они не полюбили, приходилось делать далекие обходы. Не имея крыши над головой, бедные животные сильно страдали в условиях суровой погоды. Однако скоро они должны были получить каждая по будке. Сумбу и Пекель, обе наши лопарки, переносили все невзгоды лучше других и неподвижно спали, целиком занесенные снегом.

14 августа появилась угроза со стороны надвигающегося сплошного пака. Он прижал нас вплотную к береговому припаю и даже положил «Исбьёрна» немного на бок. Вечером к судну подошел медведь, которого убили проф. Гефер и капитан Карлсен. На следующий день граф Вильчек, бо́льшая часть команды, я и наши собаки отправились со всеми нар-тами через береговой лед к островам Баренца. Мы везли всю провизию, предназначенную для депо, состоявшую из 2000 фунтов ржаного хлеба в бочках и 1000 фунтов гороховой колбасы, запаянной в жестяных ящиках. Здесь депо было заложено в большой расщелине между скалами. Вход в трещину был завален огромными обломками скал. Этим мы обезопасили себя от медведей, а на порядочность русских и норвежских рыбаков мы могли рассчитывать, так как знали, что только в случае крайней нужды они воспользовались бы нашими запасами. Это же депо должно было служить первым пристанищем экспедиции в случае потери судна.

20 августа мы доставили с берега еще немного плавника и увидели с вершины острова полынью, покрытую плавучим льдом, расположенную близко от берега в направлении на север. Возвращаясь к судну, мы столкнулись с медведем, который немедленно обратился в бегство, испуганный большим числом охотников.

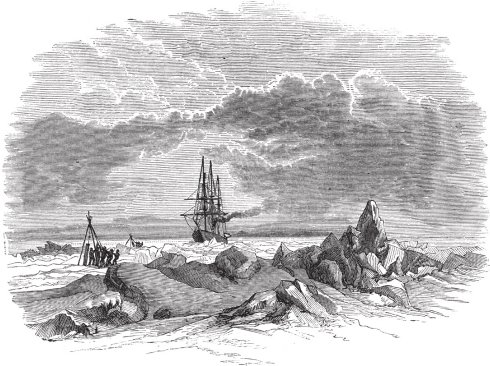

20-го же августа произошла некоторая подвижка льда, позволявшая надеяться на возможность возобновления плавания. На следующий день мы пришли на борт «Исбьёрна», чтобы попрощаться с графом Вильчеком и его спутниками. Это прощание не было обычным. Если расставание людей, уже и так отрезанных от остального мира, волнует больше обыкновенного, то в наших условиях это имело свои особые, серьезнейшие причины. По отношению к графу Вильчеку это прощание означало одновременно и благодарность за помощь делу, осуществление которого должно было начаться со следующим шагом. Мы сознавали, что граф Вильчек имел большие основания ждать от нас многого. Ведь он не только обнаружил редкую готовность к пожертвованиям в пользу нашей экспедиции, но и не побоялся подвергнуть себя опасности, стараясь обеспечить жизнь участников экспедиции в случае катастрофы. Сознание принятой ответственности вызвало в нас стремление отдать все силы достижению великой цели. Картина этого расставания часто впоследствии вставала перед нашими глазами.

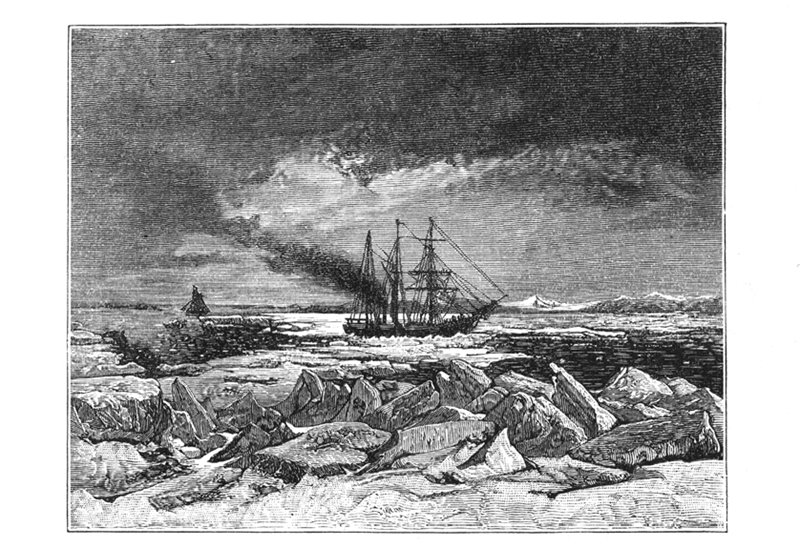

В хмурую погоду, при свежем северо-восточном ветре, прошли мы мимо «Исбьёрна» к северу. Вскоре корабль, скрытый туманом, исчез из наших глаз. Трудности, встреченные «Исбьёрном» на пути в Европу, известны; нас же его судьба начала сильно волновать несколько позднее, когда мы сами очутились в тяжелом положении[38]. Тем временем перспектива в отношении цели нашего путешествия сильно ухудшилась. Нечего было и думать проделать весь далекий путь до мыса Челюскин в текущем году, как мы сначала предполагали. Мысль о зимовке к северу от Новой Земли казалась нам, однако, невыносимой. Тем временем свободной воды становилось все меньше, а плотность льда все возрастала, особенно у берега. В полдень мы вошли в полынью. Но уже в следующую ночь сплошной ледяной барьер преградил нам путь. Мы оказались вынужденными стать на ледяной якорь в ожидании разрежения льдов. Укрепившись за льдину, мы выпустили пар из котла[39]. Пять моржей спрыгнули при нашем приближении в воду и исчезли в ней.

Прощание с «Исбьёрном»

Этот день был для нас роковым. Почти сразу же после закрепления судна за льдину лед стал нажимать со всех сторон и плотно запер нас. Вскоре вокруг нас воды совсем не стало, и судно наше распрощалось с ней навсегда!

Большое счастье человека в том, что он способен переносить превратности судьбы, испытывающие его нравственную силу целыми годами, и что он не знает заранее всех тех разочарований, которые она приготовила ему. Если бы мы знали в тот вечер, когда льды сошлись вокруг «Тегеттгофа», что отныне наше судно обречено безвольно следовать прихоти льдов, что настоящим кораблем оно уже никогда не будет, мы могли бы впасть в отчаяние. Только много позже нам стало ясно, что из свободных исследователей мы превратились в пассажиров льдины.

Не зная будущего, мы со дня на день годами ждали избавления. Сначала мы искали его в часах, потом в днях и неделях, затем в определенных периодах года и переменах погоды и, наконец, в милости грядущих лет. Но час избавления не пришел совсем! И все же, несмотря на непрерывные разочарования, в нас не угасал свет надежды и давал силу переносить все страдания.

Дрейф в Новоземельском море

Начало дрейфа

Обычная температура конца августа в Ледовитом море близка к точке замерзания. Однако на этот раз она постоянно держалась на −3…−6°. Воздух был резкий и холодный, шел сильный снег. Солнце светило редко, уже несколько дней как оно в полночь заходило за горизонт. Судно покрылось льдом: все указывало на то, что зима началась. Окружающие нас ледяные массы состояли только из небольших глыб, и мы надеялись, что восточные ветры их вскоре снова разгонят. Между тем случилось обратное: низкая температура, штиль и снегопад скрепляли обломки льда все сильнее и в несколько дней все смерзлось в одну крепкую льдину, в середине которой оказалось неподвижно закрепленным наше судно[205].

Неописуемо однообразным было это окружение, состоявшее из сплошного белого покрова. Отдаленная от нас на несколько миль гористая поверхность Новой Земли была покрыта свежим снегом.

В таких условиях стало невозможным достигнуть сибирского побережья в текущем году. В случае скорого выхода из льдов трудно было рассчитывать найти зимнюю стоянку на Новой Земле. Однако, учитывая эту возможность, мы использовали наше вынужденное безделье для окончания всех подготовительных работ. Нам хотелось сразу после захода в такую стоянку начать санные поездки, хотя значение их было бы не велико, так как Новая Земля достаточно хорошо известна. Тем временем мы медленно, но неуклонно дрейфовали вдоль земли на северо-восток. Направление дрейфа оставалось почти неизменным – по-видимому, потому, что он находился под влиянием течения, которое у северных берегов Новой Земли уже неоднократно наблюдалось. Все яснее представлялась нам мрачность нашего положения и сознание того, что мы в плену. Уже 1 сентября температура упала до −9°, исчезли открытые полыньи, которые, впрочем, и прежде встречались лишь единично и были очень небольших размеров. Уже на шесть часов заходило солнце, а образование молодого льда достигало в течение одной только ночи такой мощности, что у нас осталась единственная надежда на разрушающее действие сильных бурь, обычных для периода равноденствия.

2 сентября прошла трещина через наше ледяное поле, которая достигла кормы судна и расширилась затем до канала. Наша льдина снова распалась на части, причем судно оказалось в плену в середине наибольшей из глыб. 3 сентября ночью корма «Тегеттгофа» впервые была легко приподнята напором и подпором льда. Тогда мы не имели еще никакого представления об ужасе его позднейших атак.

Печальным казалось наше положение, но опасность не представлялась значительной. Обреченные на безделье, мы находили развлечение в катании на коньках на молодом, пока еще свободном от снега льду, покрывавшем многие из новообразовавшихся полыней слоем до двух дюймов толщины. Кроме того, мы занимались метеорологической наблюдательной службой[40], дрессировкой собак, доставкой льда на камбуз для приготовления воды, варкой звериного сала и наблюдениями над местностью. Мы были бесконечно одиноки, даже белая чайка и серые буревестники встречались редко, а медведь, подошедший 5 сентября к судну на сорок шагов, убежал из-за неопытности наших охотников. Становилось все холоднее и мрачнее. 2 сентября впервые оказалось необходимым зажечь в половине десятого вечера лампу в кают-компании, а с 3 сентября мы начали топку внутренних помещений судна, в которых уже некоторое время температура доходила до 0°. 11 сентября на ночном небе загорелись первые огневые ленты северного сияния.

9 и 10 сентября свирепствовал норд-остовый шторм. Он отогнал нас на запад и раздробил нашу льдину, уменьшив ее до размеров нескольких моргов[41]. Однако все попытки уничтожить ее путем пилки и взрывания кончились неудачей. Взрывание порохом оказалось одинаково безрезультатно, как во льду, так и под ним в воде. Целыми оставались даже старые сросшиеся трещины, а распиленные с большим трудом льдины смерзались почти моментально снова. Бесполезным было также применение паровой силы, с помощью которой мы старались дать нашей льдине самостоятельное движение или добиться отделения отпиленных частей.

Не помогло также то, что мы до 7 сентября поддерживали открытую канаву вокруг судна. Эту канаву, благодаря которой судно лежало будто в доке, мы поддерживали путем ежедневного разрушения новообразовавшегося вокруг судна льда. Но ледяное поле не раскололось. Темные полосы на небе все еще указывали на близость открытой воды и вселяли в нас надежду. Но вскоре сомкнулись уже и каналы.

Одновременно неожиданно низко упала температура: 16 сентября было –15°, 19-го температура упала до −18,6°. Вместе с тем участились снегопады и сильные пурги. Пока еще около нас образовывались трещины; они давали нам возможность охотиться на тюленей. В конце сентября вновь образующиеся полыньи стали так быстро покрываться ледяной шугой, что мы не могли пробраться через них на наших лодках. Картина, окружающая нас, менялась, но это чередование в открывании и замыкании водяных каналов было в нашей однообразной жизни только безобидным зрелищем, потому что в высоких валах нагроможденного льда мы еще не чувствовали угрожавшей нам опасности.

22 сентября образовалась трещина в тридцати шагах от судна. Спешно убрали мы все имущество, лежавшее еще на льдине: нам казалось, что пришла минута освобождения. Однако желанное событие не наступило. Нас относило все дальше на северо-восток. 2 октября мы пересекли 77-ю широту.

Правда, в начале октября после непродолжительной бури открылась за кормой судна большая полынья. Мы немедленно взялись за прорытие канала через нашу льдину. Но спустя два дня полынья замкнулась.

С болью осознали мы нашу неудачу, и хладнокровие, которое нам удалось сохранить, было очень относительным!

Минуты волнения и радости доставляли нам только встречи с белыми медведями. Первого медведя убили 6 октября и мясо его разделили главным образом между собаками. Мы еще не научились считать мясо этих животных самой драгоценной частью нашего продовольствия. Предыдущей ночью появился также один песец, первый за эту экспедицию. Очевидно, он пришел с Новой Земли, а любопытство привело его вплотную к судну, откуда его прогнали собаки.

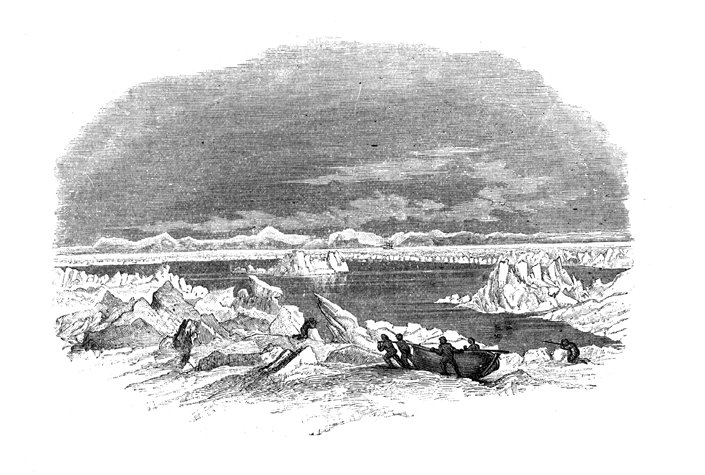

Охота на тюленей. Сентябрь 1872 г.

, Сегодня утром к нам пришел в гости медведь. Мы выстрелили в него и, возможно, ранили. Мы долго преследовали его по следам, однако не нашли. Во второй половине дня мы работали над ледовым домом. Ночью было сильное ледовое движение.

Эллин Карлсен[42]Оружие необходимо всякому, кто отходит от застрявшего во льду судна хотя бы на небольшое расстояние. В каждой экспедиции бывали комичные положения из-за небрежного отношения к этому правилу. Иногда случался и грустный конец. Я сам однажды получил напоминание, правда безобидное, о необходимости быть осторожным. Это было 11 октября, когда я один отошел от судна без оружия для работы по постройке ледяной башни. За мной увязалась только лопарская собачонка – Пекель. Так как я работал наклонившись, то не мог наблюдать за окружающим. Когда же, услышав лай Пекеля, я поднял голову, то увидел близко от себя медведя. Он приближался ко мне, пофыркивая и потряхивая головой. В ожидании того, что люди, занятые на палубе, увидят мое затруднительное положение, и в расчете на то, что мой враг не заметит моего смущения, я ограничился тем, что протянул к нему руку. Однако, видя, что это ни к чему не привело, я несколько раз громко крикнул: «Медведь!». Теперь только я увидел Клотца, находившегося тоже на палубе и направлявшегося к ружейной стойке. Проделывал он это с таким стоическим спокойствием, что я понял – рассчитывать на чужую помощь нечего, и предоставил приблизившемуся на пятнадцать шагов медведю славу победителя, обратившего своего противника в бегство. К тому же оказалось, что «второпях» Клотц взял незаряженное ружье. И хотя я, получив в конце концов ружье, ранил и прогнал своего врага, этот случай все же послужил мне уроком того, что при встрече с медведем следует всегда рассчитывать только на самого себя, даже находясь при этом вблизи от судна. Шум привлек на палубу офицеров и команду. Началось дикое преследование с массой выстрелов и криков. Однако опыт говорит, что такие преследования чаще всего бывают безрезультатными, даже тогда, когда медведь часто приостанавливается и оборачивается, как это было и в данном случае.

Чайки и песцы бывают обычными спутниками белого медведя, потому что они питаются остатками его добычи. В ожидании того, что нас вскоре посетят эти животные, мы расставили на нескольких выступах нашей льдины капканы; однако уже на следующий день капканы исчезли, сорванные песцами.

В первых числах октября температура мимолетно поднялась до нескольких градусов ниже нуля. Такие перемены случались, только когда дули юго-западные ветры и когда временно вскрывались полыньи вокруг нас. Все короче становился день, раскаленным шаром закатывалось солнце, окруженное красноватыми клубами тумана, поднимающегося из-за гребней черно-синего льда. Все более темные сумерки следовали за исчезновением солнца. 29 сентября прилетела на наше одинокое судно с беретов Новой Земли пуночка. Она попрыгала немного на палубе и снова исчезла. Только единичные чайки не улетели еще, продолжая посещать места с открытой водой в нашей округе. Поддерживая себя короткими ударами крыльев над верхушкой мачты, они пристально смотрели на нас сверху и вдруг с хриплым криком стрелой бросались прочь, к югу. Что-то грустное было в этом отлете птиц; все живое, казалось, старалось покинуть огромную страну тьмы, в которую мы вступали.

Для того чтобы отвлечь внимание от страшного однообразия нашей жизни, мы решили найти себе занятие и напали на мысль настроить вокруг судна домов. Строительная деятельность широко развилась на нашей льдине. В одном месте отламывали и отпиливали тяжелые ледяные доски, которые потом отвозили на собаках на место постройки, в другом – выстраивались кристальные стены домов и массивной башни. Снег, смешанный со снеговой водой, заменял нам цемент. Тяжелые работы впустую давали нам в награду хороший сон.

Продвигаясь в течение этого времени пассивно на север, мы все дальше отходили от Новой Земли. В виде красивого горного хребта в миниатюре, с закругленными сопками и долинами, изобилующими ледниками, лежала земля, пока еще на близком расстоянии от нас. Почти ежедневно подымались над ней огромные солнечные круги с боковыми солнцами – обычные предвестники бурной погоды или сильного снегопада. По направлению к северу земля становилась ниже, и там, где она, отходя к востоку, спадала, превращалась в ледниковую пустыню, незначительно возвышающуюся над уровнем моря.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Опубликовано в: Русские арктические экспедиции XVII–XX вв. Л.: Гидрометео- издат, 1964. С. 44–58. Печатается с сокращениями.

2

Royal Geogr. Soc. Proceedings, v. g. 1865. P. 45.

3

Petermanns Mitteilungen, Bd. 11, 1865. P. 100.

4

Ibid. P. 104.

5

Petermanns Mitteilungen, Bd. 18, 1873. P. 69–74.

6

Österreichisch-ungarische Arctische Expedition, 1872–1874. Resultate.

7

Шиллинг Н. Г. Соображения о новом пути для открытия в Северном Полярном океане // Морской сборник, 1865, № 5. С. 218.

8

Визе В. Ю. Моря Советской Арктики. Л.: Изд-во Главсевморпути, 1948. С. 36; Зубов Н. Н. В центре Арктики. М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1948. С. 174.

9

Ногп G. Franz Iosef Land. Oslo, 1930. P. 11–12.

10

King F. Friar Nicholas de Sinne. Nautical Magazina. Vol. 175, 1956, № 6. P. 337–342.

11

Jackson F. A thousand days in the Arctic. Ld – N. Y., 1899; Нансен Ф. «Фрам» в Полярном море. М.: Географгиз, 1965.

12

Гассерт К. Исследование полярных стран. Пер. с нем. Одесса, 1912. С. 115.

13

Визе В. Ю. Моря Советской Арктики. М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1948. С. 122.

14

Пинхенсон Д. М. Проблемы Северного морского пути в эпоху капитализма // История открытия и освоения Северного морского пути. Т. I. Л.: Морской транспорт, 1962. С. 117.

15

Кремер Б. А. Общая площадь и число островов Земли Франца-Иосифа // Проблемы Арктики и Антарктики. Вып. 2. Л.: Морской транспорт, 1960. С. 105–106.

16

«Голос», 1874, № 274, Петербургская хроника.

17

Copeland R. On revised map of Kaiser Franz-Josef Land based on oberlicutenant Payer’s original survey. // Qeogr. Journ. Vol. 10, Ld., 1897, VIII. P. 191.

18

Спижарский T. H. Оледенение Земли Франца-Иосифа // Тр. Аркт. науч. – исслед. ин-та. Т. 41, 1936. С. 6.

19

Шумский П. А. Современное оледенение Советской Арктики // Вопросы географии. Вып. 4. Изд. АН СССР, 1947. С. 22–23.

20

Авсюк Г. А. Поездка на Землю Франца-Иосифа // Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1955, № 3. С. 34.

21

Пайер Ю. 725 дней во льдах Арктики. Пер. с нем. Л.: Изд-во Главсевморпути, 1935. С. 219.

22

Изв. РГО. Т. X, № 8, 1874. Действия общества. С. 371.

23

Osterreichsch-ungarische Arctische Expedition, 1872–1874. Resultate. Wien, 1878 (Akademie, der Wissenschaften, Wien Mathematisch – Naturwissenschaftliche classe, Denkschriften. Bd. 35).

24

J. Petermanns Mitteilungen. Bd. 20, 1874; Bd. 21, 1875; Bd. 24, 1878.

25

Die Metamorphosen des Polareises. Wien. 1879.

26

Die Österreichisch – ungarische Nordpol – Expedition in den Jahren 1872–1874. Wien, 1876.

27

Порт в Германии на Немецком (Северном – ред.) море. – Примеч. пер.

28

Речь идет о Земле Гиллиса, якобы обнаруженной английским капитаном Гиллисом (Джиллисом) в 1707 г. к северо-востоку от Шпицбергена и нанесенной им на карту – несмотря на то что высадиться на берег мореплавателям не удалось. Дальнейшие поиски этого острова предпринимали многие экспедиции, и лишь в 1950-х годах было доказано, что Земли Гиллиса не существует. – Примеч. ред.

29

Название судна дано по имени Вильгельма Тегеттгофа, австрийского адмирала, организатора морских сил Австрии и победителя итальянского флота в сражении при Лиссе (совр. о. Вис – ред.) в 1866 г. – Примеч. пер.

30

Австро-Венгрия довоенного периода называлась «лоскутной империей». Необычайная смесь различных национальностей в составе населения страны была характерной особенностью этого государства. Пайер, говоря о «чести своей родины», не может забыть ее своеобразного национального состава, отраженного в многоязычии команды корабля. – Примеч. пер.

31

«Ледяным небом» называется отражение больших ледовых пространств на небе. Это отражение в виде молочно-белой светлой полосы над горизонтом бывает видно на далекое расстояние и служит вернейшим признаком наличия льда в этой части моря. – Примеч. пер.

32

Здесь и далее в книге значения температуры приведены по шкале Реомюра. Один градус Реомюра равен 1/80 части температурного интервала между точками таяния льда (0 °R) и кипения воды (80 °R), т. е. 1 °R = 1,25 °C. Шкала предложена в 1730 г. французским ученым Рене Антуаном Реомюром (1683–1757); в настоящее время практически не используется. – Примеч. ред.

33

Легенда о «Летучем голландце» – летающем по воздуху корабле, населенном духами, была в старину очень распространена среди моряков. – Примеч. пер.

34

Морская мера длины: 1 кабельтов = 185,2 м. – Примеч. ред.

35

Скорее всего, Ю. Пайер имеет в виду мыс Черный, расположенный на широте 75°28′. – Примеч. ред.

36

Четырьмя днями раньше Вайпрехт писал: «С Вильчеком нам, конечно, больше не удастся увидеться. Он никогда не сможет пройти через тот лед, что остался позади нас или что лежит на севере впереди нас». Однако «Исбьёрн» добрался до м. Нассау. В 1872 г. этот корабль повторил рейс предыдущего года от о. Надежды вдоль кромки льда, на восток, проведенный тогда под начальством Вайпрехта. На подступах к Новой Земле экспедиция Вильчека встретила сплоченный лед на неожиданно низкой широте. Она обогнула кромку с юга, и вошла в новоземельские воды на 72°30′. Дальше экспедиция пробиралась на север вдоль берега вплоть до места встречи с «Тегеттгофом». На переход от о. Надежды до м. Нассау «Исбьёрн» потратил больше месяца. – Примеч. пер.

37

Автор приводит описание Новой Земли, данное геологом проф. Гефером, участником экспедиции на «Исбьёрне». Мы опускаем это описание ввиду того, что в настоящее время в русской специальной литературе имеются гораздо более подробные и полные описания геологии и истории прошлого Новоземельских островов, чем мог дать Гефер в 1876 г. – Примеч. пер.

38

Трудности эти не были велики, по крайней мере на участке до устья р. Печоры. Всего лишь четверо суток потратил «Исбьёрн» на переход от места прощания с «Тегеттгофом» до Гусиной Земли. В этом районе уже не было льдов. Дальнейший путь пролегал через Костин Шар на юг, к Печоре. Здесь в области Гуляевских кошек корабль застигла буря. Однако вскоре судну удалось укрыться в глубине Печорского залива. Весь переход длился всего лишь 11 дней. – Примеч. пер.

39

Наше положение было тогда около 76°22′ с. ш. и 62°3′ в. д. – Примеч. авт.

40

Она производилась Брошем, Орелом, Кришем, Лузиной и Карлсеном. – Примеч. авт.