Полная версия:

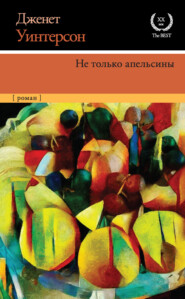

Не только апельсины

Дженет Уинтерсон

Не только апельсины

Jeanette Winterson

Oranges Are Not the Only Fruit

© Jeanette Winterson, 1985

© Перевод. А. Комаринец, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

* * *Филиппе Брюстер, с которой все началось

Если берете толстую кожуру, верхнюю ее часть следует аккуратно срезать, не то на поверхности образуется пена, которая испортит внешний вид.

Из книги «Изготовление мармелада» миссис Битон[1]На свете есть не только апельсины.

Нелл Гвин[2]Книга Бытия

Как и большинство людей, я долгое время жила с отцом и матерью. Отец любил смотреть борьбу, а мама любила бороться – неважно за что. Она была на стороне добра, и этим все сказано.

Она вывешивала самые большие простыни по самым ветреным дням. Она прямо-таки хотела, чтобы в дверь постучались мормоны. В пору выборов в лейбористском рабочем городке она выставила в окне фотографию кандидата-консерватора. Она никогда не испытывала смешанных чувств. В ее мире существовали только друзья и враги.

Врагами были:

дьявол (во множестве его проявлений)

Те, Кто По Соседству

секс (во множестве его проявлений)

слизни.

В друзьях числились:

Бог

наша собака

тетя Мэдж

романы Шарлотты Бронте

средство от слизней

и я. Поначалу.

Она взяла меня, чтобы я стала на ее сторону против Остального Мира. Ее отношение к деторождению представляется мне загадкой: не в том дело, что она не смогла бы зачать дитя, а в том, что она, вероятно, не хотела этого делать. Она горько обижалась на Деву Марию за то, что та провернула непорочное зачатие первой. А потому мама нашла лазейку и обзавелась подкидышем. Мной.

С самого начала мне дали понять, что я особенная. Волхвов и мудрецов у нас не было, потому что мама в них не верила, зато были овцы. Одно из первых моих воспоминаний: в Пасхальное воскресенье я сижу на овце, а мама рассказывает мне историю про жертвенного агнца. К слову, по воскресеньям мы ели ягненка с картошкой.

Воскресенье было Господним днем – самым важным за всю неделю. Дома у нас стоял радиоприемник с внушительной передней панелью красного дерева и круглой бакелитовой ручкой, которую надо было крутить, чтобы поймать нужную станцию. Обычно мы слушали «Программу света», но по воскресеньям это всегда была «Всемирная служба» – по ней мама отмечала успехи миссионеров. Наша миссионерская карта была очень подробной. На лицевой стороне изображались разными цветами страны, а на обороте имелся пронумерованный список, в котором перечислялись народы и их особенности. Моим любимым был номер 16 – карпатские гуцулы. Они верили, что, если мышь найдет твои остриженные волосы и совьет из них гнездо, у тебя случится головная боль. А если гнездо будет большое, ты сойдешь с ума. Насколько мне известно, пока у них не побывал ни один миссионер.

По воскресеньям мама вставала рано и до десяти часов никого не пускала в гостиную. Это было ее место молитвы и медитации. Она всегда молилась стоя – из-за болей в коленях, совсем как Бонапарт, который отдавал приказы сидя в седле из-за своего роста. Думаю, отношения мамы с Господом во многом определялись физическим положением тела. Она была до мозга костей приверженкой Ветхого Завета. Не для нее кроткие и пасхальный агнец, нет: она стояла на передовой, плечом к плечу с пророками, – склонная угрюмо удаляться в кущи, когда на головы провинившихся не обрушивались предназначенные им кары. Впрочем, обрушивались те довольно часто, – не могу сказать, по ее воле или по воле Господа.

Молилась она всегда по заведенному порядку: сначала благодарила Бога, что дожила до нового дня, потом благодарила Бога, что даровал новый день миру, затем говорила о своих врагах – самое близкое, что у нее имелось к катехизису.

Едва из-за стены раздавалось громогласное «Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь», я ставила чайник. К тому времени, когда закипала вода и я заваривала чай, у мамы подходил к концу последний пункт программы: перечень недужных. Мама всегда отличалась большим постоянством.

Я доливала в чашку молока, она входила на кухню и, сделав большой глоток чаю, произносила одно из трех:

– Господь милосерд (стальной взгляд на задний двор).

– Что это за чай? (стальной взгляд на меня.)

– Кто самый старый человек в Библии?

Конечно, в третьем пункте бывали самые разные варианты, но неизменно – блиц-опрос на знание Библии. В церкви у нас часто устраивали блиц-опросы, и мама любила, чтобы я побеждала. Если я знала ответ, она задавала следующий, а если нет, раздражалась, но, к счастью, ненадолго, потому что наступало время слушать «Всемирную службу». Происходило все всегда одинаково: мы садились по обе стороны радиоприемника – она с чашкой чаю, я с карандашом и блокнотом, перед нами лежала миссионерская карта. Далекий голос из ящика сообщал о проведенных мероприятиях, о новообращенных, о возникших проблемах. В конце следовал призыв: «Помолимся за…» От меня требовалось все записывать, чтобы мама могла вечером сообщить эту информацию на собрании. Она была секретарем по миссионерской деятельности. Миссионерский доклад был для меня великим испытанием, поскольку от него зависел мой обед. Если все шло хорошо – никаких смертей и уйма новообращенных, – мама варила мясо. Если безбожники оказывались не только упрямы, но и склонны к насилию, остаток утра мама проводила слушая «Благочестивую подборку» Джима Ривза, а после приходилось довольствоваться вареными яйцами и поджаренным хлебом. Папа был человек покладистый, и все же я знала, что от яиц с тостами он впадает в уныние. Он и сам мог бы приготовить еду, если бы не твердая уверенность мамы, что она единственный человек в нашем доме, способный отличить сковородку от пианино. На наш с папой взгляд, она ошибалась, на ее – была совершенно права, и только свое мнение она и принимала в расчет.

Так или иначе, нам удавалось преодолеть утро, и после полудня мы с ней выводили гулять собаку, а папа чистил всю обувь.

– Человека встречают по обуви, – говорила мама. – Посмотри на Тех, Кто По Соседству.

– Спиртное, – мрачно говорила мама, когда мы проходили мимо их дома. – Вот почему они покупают все по «Каталогу второго сорта» Макси Болла. Сам дьявол пьяница! – Иногда мама изобретала собственные теологические догмы.

Макси Болл владел универмагом. Одежда там была недорогая, однако хватало ее ненадолго и пахло от нее промышленным клеем. Отчаявшиеся, легкомысленные и самые бедные сражались по утрам в субботу, чтобы что-нибудь урвать, и бешено торговались. Моя мама скорее согласилась бы голодать, чем быть замеченной у Макси Болла. Она внушила мне ужас пред этим местом. Это было довольно несправедливо с ее стороны, поскольку туда ходило много наших знакомых, но справедливостью она не отличалась: мама либо любила, либо ненавидела, – а Макси Болла она ненавидела. Как-то зимой она была вынуждена пойти в универмаг, чтобы купить корсет, и в то же самое воскресенье посреди литургии одна косточка вылезла и врезалась ей прямо в живот. Мама целый час ничего не могла поделать. Когда мы вернулись домой, она разорвала корсет, а косточки использовала как подпорки для герани, кроме одной, которую подарила мне. Косточка до сих пор у меня, и всякий раз, испытывая искушение извернуться и обойти правила, я вспоминаю эту косточку и понимаю, как неправа.

Мы с мамой шли все дальше к холму в конце нашей улицы. Городок лежал в узкой долинке, стиснутый возвышенностями, полный труб, лавочек и жмущихся друг к другу домов без садов или палисадников. Холм плавно переходил в Пеннинские горы, покрытые редкими вкраплениями ферм. Мощенные булыжником улицы с выложенными плиткой тротуарами карабкались все выше и выше на склоны, а после просто обрывались. С вершины холма было видно на много миль кругом – совсем как Иисусу с возвышенности – вот только смотреть особо не на что. Справа виден виадук, а за ним квартал многоквартирных домов Эллисона, где раз в год на площади устраивали ярмарку. Мне разрешали туда ходить при условии, что я принесу маме упаковку черного гороха. Черный горох выглядел как кроличьи погадки, и продавали его в жидкой подливе из бульона и пряной кукурузной кашицы. Вкус просто чудесный. Цыгане устраивали сущий бедлам и веселились ночи напролет, мама называла их блудодеями, но в целом мы отлично ладили. Они делали вид, будто не замечают пропавшие яблоки в карамели, а иногда, если народу мало и у тебя нет денег, все равно пускали покататься на аттракционах с электрическими автомобильчиками. Как-то у кибиток завязалась драка: ребята с улицы, вроде меня, против задавак с Бульвара. Задаваки ходили в кафе «Брауниз» и не оставались на школьные обеды.

Однажды, когда я уже собиралась идти домой и забирала черный горох, одна старуха взяла меня за руку. Я думала, она меня укусит. Глянув на мою ладонь, она хохотнула.

– Ты никогда не выйдешь замуж, – сказала она. – Только не ты. И ты никогда не остепенишься.

Она не взяла денег за горох и велела быстрей бежать домой. Я бежала со всех ног и по пути старалась понять, о чем она говорила. Я в любом случае не собиралась выходить замуж. Я знала двух женщин, у которых вообще не было мужей, но они были старые – почти как моя мама. Они держали газетный киоск и иногда, когда я по средам приходила за моим комиксом, давали мне банановый батончик. Они мне очень нравились, и я много рассказывала о них маме. Однажды они спросили, не хочу ли я поехать с ними на море. Я побежала домой, сообщила новость и как раз деловито опустошала копилку, чтобы купить новую лопатку для песка, когда мама раз и навсегда твердо сказала «нет». Я не могла понять почему, а она не объяснила. Она даже не позволила мне вернуться, чтобы сказать, что я не смогу. А потом отменила мою подписку на комикс и велела ходить за ним в другой, дальний киоск. Я расстроилась – у Гримсби мне никогда не давали банановых батончиков. Несколько недель спустя я услышала, как мама рассказывает про случившееся миссис Уайт. Она сказала, что те женщины предаются «противоестественным страстям». По моему разумению, это означало, что они сдабривают химикатами свои угощения.

Мы с мамой поднимались выше и выше, пока город не остался позади и мы не вышли к мемориальному камню на самой вершине. Тут всегда дуло, поэтому маме приходилось втыкать еще несколько булавок в шляпку. Обычно она повязывала на голову платок, но только не по воскресеньям – по воскресеньям она надевала шляпку. Мы садились у камня, и она благодарила Господа, что нам удалось подняться. Потом она долго рассуждала о том, как устроен мир, как неразумны люди, населяющие его, и о неотвратимости кары Господней. А потом рассказывала мне историю про какого-нибудь храброго смельчака, который отверг радости плоти и трудился на благо Господа…

Была история про «обращенную овцу», склонного к пьянству и пороку грязного дегенерата, который внезапно обрел Бога, прочищая дымоход. Он впал в молитвенный экстаз и так долго не вылезал из дымохода, что друзья испугались, как бы он не потерял сознание. С немалым трудом они уговорили его оттуда вылезти. Когда он появился, лицо его, едва видимое под слоем сажи, сияло как у ангела. После этого случая его попросили вести занятия в воскресной школе, а некоторое время спустя он умер и, конечно же, прямиком отправился в рай.

Были другие истории. Мне больше всего нравилась про Великана Аллилуйя – урода от рождения: будучи восьми футов ростом, он съежился до шести футов и трех дюймов благодаря молитвам благочестивой паствы.

Время от времени мама любила рассказывать историю собственного обращения – очень романтичную. Иногда мне думается, что будь в издательстве «Миллс и Бун»[3] хоть сколько-нибудь ревивализма[4], мама стала бы у них звездой.

Однажды вечером она по чистой случайности зашла на собрание во славу Господа пастора Спрэтта. Проповедь устраивали в шатре на каком-то пустыре, и каждый вечер пастор Спрэтт говорил об участи проклятых и совершал чудеса исцеления. Он производил сильное впечатление. Мама говорила, он выглядел как Эррол Флинн[5], только святой. На той неделе многие женщины обрели Бога. Когда-то пастор Спрэтт служил рекламным агентом на Чугунолитейном заводе Рэтбоуна, там и овладел искусством очаровывать аудиторию. Кто-кто, а он умел заарканить клиента. «Нет ничего дурного в наживке, – заявил он, когда репортер “Кроникл” цинично поинтересовался, почему он дарит новообращенным комнатные цветы. – Нам заповедано быть ловцами душ человеческих». Мама откликнулась на призыв и получила в подарок экземпляр псалтыря. Ей также предложили на выбор рождественский кактус и ландыш. Мама выбрала ландыш. На следующий вечер туда же отправился мой отец, и она велела ему постараться заполучить кактус (что никогда не цветет), но к тому времени, когда подошла его очередь, кактусы уже разобрали. «Он не из тех, кто умеет толкаться локтями, – часто говорила она и после короткой паузы добавляла: – Благослови его Боже».

Пастор Спрэтт остался у них до завершения своего «крестового похода», и как раз тогда у мамы проснулся стойкий интерес к миссионерской работе. Сам пастор бо́льшую часть времени проводил в джунглях и прочих жарких местах, где обращал в свою веру язычников. У нас есть его фотокарточка, где он стоит в окружении черных мужчин с копьями. Мама держит ее на прикроватном столике. Моя мама очень похожа на Уильяма Блейка: у нее бывают сны и видения, и она не всегда способна отличить голову блохи от короля[6]. К счастью, она не умеет рисовать.

Однажды вечером она вышла прогуляться и стала думать о своей жизни и о том, что могло случиться, но не сбылось. Ее дядя был актером. «Весьма недурной Гамлет», – писали про него в «Кроникл».

Но время шло. Дядя Уилл умер нищим, она давно уже не юная девушка, и люди не так добры, как хотелось бы. Она любила говорить по-французски и играть на пианино, но толку-то?..

Жила-была прекрасная и умная принцесса, такая чувствительная, что смерть мотылька могла выбить ее из колеи на целый месяц. Семья не знала, что делать. Советники заламывали руки, мудрецы качали головами, храбрые рыцари уходили не солоно хлебавши. И так продолжалось многие годы, пока однажды, гуляя в лесу, принцесса не набрела на хижину, в которой жила старая горбунья, знавшая тайны магии. Эта старуха разглядела в принцессе женщину великой энергии и находчивости.

– Тебе грозит опасность сгореть в собственном пламени, милая моя, – сказала она.

Горбунья поведала принцессе, что присматривает за обитателями одной небольшой деревушки, для которых она – главный советник и друг. Она уже очень стара, но не может покинуть этот мир до тех пор, пока кто-нибудь не возьмет их на свое попечение. Может, принцесса согласится помочь? Дел не так уж и много, всего-то:

(1) Доить коз.

(2) Просвещать людей.

(3) Сочинять песни для их праздников.

Вдобавок ей достанутся трехногий табурет и все книги, какими владела горбунья. И самое главное – губная гармоника, инструмент великой древности в четыре октавы.

Принцесса согласилась остаться и напрочь позабыла дворец и мотыльков. Старуха поблагодарила ее – и тут же умерла.

Моей матери, пока она гуляла тем вечером, привиделся сон наяву, который не отпускал ее и днем. Ей приснилось, что она обретет дитя, воспитает его, вырастит и посвятит Богу:

миссионерское дитя,

слуга Господа,

благословение.

И потому некоторое время спустя, в особый день она шла за путеводной звездой, которая привела ее к приюту, и к колыбели в приюте, и к младенцу в колыбели. К младенцу, у которого было слишком много волос.

Она сказала: «Это дитя мое от Господа».

Она забрала младенца, и семь дней и семь ночей младенец плакал от страха и незнания. Мать пела младенцу колыбельные песни и отбивалась от демонов. Она понимала, как алкает Нечистый плоти.

Такой теплой нежной плоти.

Теперь ее плоти. Плоти, появившейся на свет из ее головы.

Ее видения.

Не толчок под тазовой костью, но вода и слово.

Теперь у нее есть выход – на многие и многие годы вперед.

Мы стояли на холме, и моя мама сказала: «Этот мир полон греха».

Мы стояли на холме, и моя мама сказала: «Ты можешь изменить мир».

Когда мы вернулись домой, папа смотрел телевизор. Показывали матч между Зубодробителем Уильямсом и Одноглазым Джонни Скоттом. Мама пришла в ярость: по воскресеньям мы всегда накрывали телевизор. У нас была скатерть с изображением Ветхозаветных деяний – нам подарил ее один прихожанин, занимающийся вывозом старых вещей из домов. Скатерть была очень красивая, и мы хранили ее в особом ящике, куда не полагалось класть ничего кроме скатерти, осколков от витража Тиффани[7] и старого пергамента из Ливана. Не знаю, почему мы хранили пергамент, – мы думали, это фрагмент Ветхого Завета, но это была закладная на овечью ферму. Папа даже не потрудился сложить скатерть, и я видела смятого Моисея, принимающего Десять заповедей, под вертикальной складкой. «Жди беды», – подумала я и побыстрее сказала, что пойду в Армию спасения[8] на урок игры на бубне.

Бедный папочка, он вечно не оправдывал ожиданий.

Тем вечером в церкви проповедовал приехавший к нам из Стокпорта пастор Финч. Он был экспертом по части демонов и прочел пугающую проповедь о том, как легко поддаться их власти. Мы все были под большим впечатлением. Миссис Уайт заявила, что ее соседи – одержимые, все признаки налицо. Пастор Финч утверждал, что одержимые выдают себя вспышками ярости, внезапными взрывами буйного смеха и редкостным очарованием. Сам дьявол, напомнил он нам, может явиться в облике ангела света.

После службы был банкет, моя мама приготовила двадцать порций бисквитов с заварным кремом и свою обычную гору сэндвичей с луком и сыром.

– По сэндвичам ее узнаете добрую женщину, – объявил пастор Финч.

Мама зарделась.

Потом он повернулся ко мне и спросил:

– Сколько тебе лет, маленькая девочка?

– Семь, – ответила я.

– А, семь… – пробормотал он. – Благословенно число семь! Семь дней творения, семисвечный подсвечник, семь тюленей…

Семь чего? Тюленей?[9] В домашнем чтении я еще не дошла до Книги Откровения и решила, что он говорит про каких-то амфибий из Ветхого Завета, которых я пропустила. Я неделями старалась их отыскать на случай, если они всплывут в блиц-опросах.

– Да, – продолжал он, – благословенны, – тут его чело омрачилось. – Но и прокляты.

С этими словами он бухнул кулаком по столу, и один сэндвич подскочил и плюхнулся в сумку для пожертвований. Я видела, как это произошло, но так отвлеклась, что забыла рассказать (сэндвич нашли неделю спустя во время собрания сестринской общины). Все за столом замолкли, кроме миссис Ротуэлл – глухой как тетерев и вечно голодной.

– Дьявол может вернуться СЕМИЖДЫ! – взгляд пастора обошел собравшихся за столом.

«Шкряб-шкряб» – это ложка миссис Ротуэлл.

– СЕМИЖДЫ!

– Кто-нибудь будет этот кусок пирога? – спросила миссис Ротуэлл.

– Лучшие могут обратиться в худших, – он взял меня за руку. – Это невинное дитя, сей цвет Завета…

– Ну, тогда я съем, – заявила миссис Ротуэлл.

Пастор Финч воззрился на нее свирепо, ведь он был не из тех, кого можно так просто сбить с мысли.

– Эта маленькая лилия сама может быть пристанищем демонов!

– Э… придержи коней, Рой, – встревоженно сказала миссис Финч.

– Не прерывай меня, Грейс, – твердо ответствовал пастор. – Я лишь пример привожу. Господь даровал мне шанс, а дарованное Господом не должно пропасть втуне. Известно ведь, что самые святые люди внезапно преисполняются зла. И во сто крат верно это в случае женщины, и во сто крат верно это в случае ребенка. Бдите своих детей, родители, ищите знаки. Бдите своих жен, мужья. Благословенны будьте именем Господа.

Он отпустил мою руку, которая теперь стала влажной.

Свою он вытер о штанину.

– Не надо тебе так переутруждаться, Рой, – сказала миссис Финч, – съешь пирожное. Оно пропитано хересом.

Мне было немного неловко, поэтому я пошла в комнату для занятий воскресной школы. Там лежал набор игрушек «Веселый войлок», из которого можно складывать библейские сценки, и только я начала получать удовольствие, переиначивая историю Даниила в логове львов[10], как явился пастор Финч. Убрав руки в карманы, я уставилась в линолеум.

– Маленькая девочка… – начал он, и взгляд его упал на войлочных зверюшек. – Это еще что?

– Даниил, – ответила я.

– Но это же неправильно! – пришел в ужас он. – Ты что, не знаешь, что Даниил спасся? В твоей картинке львы его проглатывают.

– Извините, – со смиренным видом ответила я. – Мне хотелось изобразить Иону и кита[11], но в «Веселом войлоке» нет китов. Я делаю вид, будто львы – это киты.

– Но ты же сказала, что это Даниил? – подозрительно спросил он.

– Я запуталась.

Он улыбнулся.

– Давай-ка все исправим, а? – В одном углу он расставил львов, в другом – поместил Даниила. – Как насчет Навуходоносора[12]? Давай сложим теперь сценку чуда на восходе?

Он стал рыться в коробке в поисках царя.

«Без толку», – подумала я. На Рождество Сьюзен Грин стошнило на сценку с тремя волхвами, а в коробке только три царя. Я оставила его за игрой. Когда я вернулась в зал, кто-то спросил меня, не видела ли я пастора Финча.

– Он в комнате воскресной школы. Играет в «Веселый войлок», – честно ответила я.

– Не выдумывай, Дженет, – произнес чей-то голос. Я подняла взгляд. Это была мисс Джюсбери. Ее голос всегда звучал не так, как у всех, наверное потому, что она учила играть на гобое. От этого что-то со ртом делается.

– Пора домой, – сказала моя мама. – Думаю, на сегодня уже достаточно развлечений.

И что только люди не считают развлечением…

Вместе с нами ушли Элис и Мэй («Тетя Элис и тетя Мэй для тебя»). Я плелась позади, думая о пасторе Финче и о том, какой он гадкий. Зубы у него выпирали, голос был визгливый, пусть даже он и пытался говорить низко и строго. Бедная миссис Финч. Как она с ним живет? Тут я вспомнила цыганку. «Ты никогда не выйдешь замуж». Возможно, это не так уж и плохо. Домой мы шли мимо квартала Фэктори-Боттомз. Там жили самые бедные из тех, кто работал на заводе. Там были сотни детей и шелудивых собак. Раньше тут жили Те, Кто По Соседству, у самого завода по производству клея, но какой-то их родственник умер и оставил им дом прямо рядом с нашим.

– Дело рук дьявола, помяни мое слово. – Мама считала, что подобное посылается в испытание.

Одной мне ходить в Фэктори-Боттомз не разрешали, и тем вечером, когда начался дождь, я была уверена, что знаю почему. Если демоны и жили где-то, то, несомненно, тут. Мы прошли мимо лавочки, в которой продавали ошейники от блох и отраву для насекомых. Она называлась «Аркрайт от грызунов и букашек». Я однажды была внутри, когда у нас случилось нашествие тараканов.

Сегодня миссис Аркрайт стояла за кассой. Когда мы проходили мимо, она увидела Мэй и крикнула ей, чтобы та зашла. Моей маме это не слишком понравилось, но, пробормотав что-то про то, как Иисус водился с мытарями и грешниками, она втолкнула меня внутрь, впереди всех.

– Где ты пропадала, Мэй? – спросила миссис Аркрайт, вытирая руку о тряпку. – Ты целый месяц не показывалась.

– В Блэкпул отдохнуть ездила.

– Ха, так тебе деньжат на курорте привалило?

– Бинго в «Бинго», раз-два-три.

– Надо же! – в голосе миссис Аркрайт прозвучали восхищение и досада разом.

Некоторое время разговор продолжался в том же духе: миссис Аркрайт жаловалась, что торговля идет плохо, что ей придется закрыть лавочку и что на грызунах и тараканах больше денег не заработаешь.

– Надеюсь, лето будет жарким, тогда изо всех щелей полезут.

Мама явно расстроилась.

– Помните, какая жара стояла два года назад? О, вот тогда я поторговала! Тараканы, древоточцы, крысы, что душеньке угодно, и всех я травила. Нет, дурные времена настали, совсем дурные.

Пару минут мы хранили уважительное молчание, потом мама кашлянула и сказала, что нам пора идти.

– Ну и ладненько, – сказала миссис Аркрайт. – Вот, возьмите для девчушки.

«Девчушка» – это я. Порывшись под прилавком, она достала несколько жестянок разной формы.

– Она там шарики и прочие мелочи может хранить, – объяснила она.

– Спасибо, – улыбнулась я.

– Айюшки, а она и разговаривать-то умеет! – улыбнулась мне миссис Аркрайт и выпустила нас из лавки.

– Смотри, какие, Мэй! – я подняла жестянки повыше.

– Тетя Мэй! – рявкнула мама.

Мэй рассматривала их вместе со мной.

– «Серебряная рыба», – прочитала она. – «Щедро посыпать за раковиной, унитазами и в прочих сырых местах». О, очень мило! А вот тут: «Вши, клопы и так далее. Эффект гарантирован, или вернем деньги».