Полная версия:

Мировая история

Сама Иудея считалась особенно опасной областью, и такое отношение подпитывалось религиозным брожением последних полутора веков до н. э. В 37 году до н. э. царем Иудеи через сенат назначили еврея Ирода Великого. Этот монарх популярностью в народе не пользовался. Разумеется, народ чувствовал отвращение к любому правителю, назначенному из Рима, и правителю, стремившемуся по понятным причинам к сохранению дружбы с Римом. Ирод, однако, заслужил особую неприязнь евреев эллинским образом жизни при своем дворе (хотя и старался демонстрировать преданность иудаизму) и обременительными налогами, ставки по которым поднял, а поступления тратил на грандиозное строительство. Даже если бы не случилось легендарного избиения младенцев и ему не досталось места в христианской демонологии, Ироду все равно не нашлось добрых отзывов в исторических анналах. С его кончиной в 4 году до н. э. царство разделили между тремя его сыновьями. Такая мера себя не оправдала, и в 6 году н. э. Иудею передали в состав римской провинции Сирии, которой управлял наместник из Кесарии. В 26 году н. э. прокуратором был назначен Понтий Пилат, в обязанности которого входил сбор налогов и фактическое исполнение полномочий губернатора. Данную хлопотную и обременительную должность он занимал в течение 10 лет.

Ему пришлось управлять данной неспокойной провинцией в неблагоприятный период ее истории. Волнения без малого двух столетий тогда достигли своего кульминационного момента. Евреи пребывали в натянутых отношениях со своими соседями самаритянами и негодовали по поводу притока сирийских греков, особенно заметного в приморских городах. Они ненавидели римлян, как последних своих завоевателей в длинной их череде, и также из-за требований вносить подати; сборщики налогов – «публиканы» из Нового Завета – не пользовались популярностью не только из-за того, что брали чужое, но и потому, что брали ради иноземного господина. Но беда состояла к тому же в мучительном расколе между самими евреями. Великие религиозные праздники часто отмечались кровопролитием и беспорядками. Между фарисеями, например, и саддукеями, представляющими бюрократию аристократической касты жрецов, вообще существовал непримиримый антагонизм. Представители остальных сект отвергали и тех и других. Об одной из самых интересных этих сект нам стало известно только в последние годы, когда посчастливилось обнаружить и расшифровать Свитки Мертвого моря (Кумранские рукописи), из которых прояснилось, что их представители обещали своим сторонникам очень многое из того, что предлагалось ранними христианами. Они ждали окончательного избавления, которое должно было наступить после апостазии (впадения в ересь) Иудеи, и тогда поступит сообщение о пришествии Мессии. Евреи, соблазненные таким учением, искали письмена Пророков с описанием провозвестников таких событий. Другие искали путь чуть прямее. Зилоты обратились к националистическому движению сопротивления, ведущему их к цели.

В условиях как раз такой наэлектризованной атмосферы приблизительно в 6 году до н. э. родился Иисус. Он пришел в мир, где тысячи его соотечественников ждали прибытия Мессии, или вождя, способного повести их к военной или символической победе, открывающей последние и величайшие дни Иерусалима. Очевидность фактов его жизни содержится в летописях, помещенных в Евангелиях после его смерти, они увековечены в утверждениях и традициях, которые ранняя церковь обосновала свидетельствами тех, кто непосредственно знал Иисуса. Евангелия сами по себе не могут служить достаточными доказательствами пришествия на землю Мессии, однако содержащиеся в них несоответствия не стоит преувеличивать. Их написали с совершенно очевидным намерением показать сверхъестественную власть Иисуса и утверждения через фактические события его жизни справедливости пророчеств тех, кто давно обещал пришествие Спасителя. Такое заинтересованное и агиографическое (житийное) происхождение Христа требует абсолютного доверия ко всем приведенным в Евангелиях фактам; многие из них обладают врожденным правдоподобием в том, что в них отразились черты, ожидавшиеся от еврейского религиозного вождя того периода истории. Не стоит их отвергать с порога; ведь люди подчас приводят гораздо более неадекватные доказательства существования субъектов. Трудно привести какие-либо основания для применения более строгих или жестких канонов приемлемости к ранним христианским анналам, чем, скажем, к свидетельствам Гомера, когда тот освещает жизнь Микен. Как бы там ни было, подтверждающие доказательства фактов, приведенных в Евангелиях, найти в других анналах удается с большим трудом.

Из них складывается такая картина, что Иисус как человек принадлежал к скромной, хотя и не нищей семье с претензией на наличие царской крови. Такого рода претензии его враги, несомненно, отрицали бы, не находись в них некие основания. Галилея, где вырос Иисус, представляла собой своеобразную пограничную область для иудаизма, где носители этой веры чаще всего соприкасались с сирийскими греками, что часто вызывало раздражение религиозных рецепторов. Там по соседству вел свои проповеди человек по имени пророк Иоанн, к которому стекались толпы народа до тех пор, пока его не схватили по приказу тетрарха Галилеи и не обезглавили. Ученые пытаются связать Иоанна Крестителя с общиной Кумран, после которой остались Свитки Мертвого моря; хотя он представляется отшельником, человеком весьма самодостаточным, наставником, бравшим пример с великих Волхвов. Один из евангелистов утверждает, будто он приходился Иисусу двоюродным братом; такое близкое родство вполне возможно, но не настолько, насколько важным представляется единство авторов всех вариантов Евангелия по поводу того, что Иоанн крестил Иисуса. Точно так же он окрестил бесчисленное множество народа, обратившегося к нему из страха перед наступлением Судного дня. К тому же сказано, что он в Иисусе признал наставника, равного себе и даже выше: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?»

Иисус знал о своем предназначении праведника; его учение и свидетельства его святости, проявившейся в чудесах, в скором времени убедили множество народа следовать за ним в Иерусалим. Его триумфальное вхождение в священный город было основано на их самопроизвольных чувствах. Они пошли за ним, как следовали за другими великими наставниками в надежде на Мессию, который должен был прийти к ним. Конец ему грозило положить обвинение в богохульстве, вынесенное еврейским судом, и либерализация буквы римского закона Пилатом, попытавшимся предотвратить новые проблемы в жестоком городе. Иисус не был римским гражданином, и для таких мужчин в качестве высшей меры наказания назначалось распятие на кресте после бичевания. Надпись на кресте, к которому прибили Христа, звучала так: «Иисус Назарей, Царь Иудейский»; таким манером римский прокуратор Иудеи выразил свою политическую иронию, а чтобы ее значение не прошло незамеченным, надпись нанесли на трех языках: латинском, греческом и иврите. Событие это можно отнести к 33 году н. э., хотя называют также 29 и 30 год н. э. Вскоре после смерти Иисуса его ученики поверили в то, что он воскрес из мертвых, что они видели его и его вознесение на Небеса и что получили божественный дар его власти в Пятидесятницу, которая поддержит их самих и их сторонников до самого Судного дня. Они к тому же верили, что этот день скоро наступит, и тогда Иисус вернется в качестве судьи, сидящего по правую руку от Бога. Все это говорится нам в Евангелиях.

Если первые христиане именно это видели в Иисусе Христе (в переводе с греческого «Помазанник»), к тому же в его учении можно выделить прочие элементы, имеющие намного более широкое применение. Известные религиозные представления Иисуса вполне укладываются в рамки традиции; все, что он назвал, включало службу в еврейском Храме, соблюдение традиционных церковных праздников и угощений наряду с вознесением личной молитвы. В таком истинном смысле он жил и умер евреем. Его учение тем не менее сосредоточено было на раскаянии и избавлении от греха, причем на избавлении от греха, обещанном всем народам, а не только евреям. Определенное место в учении Иисуса отводилось воздаянию за дела свои (в этом фарисеи с ним соглашались); поразительно, что львиная доля наиболее ужасающих вещей, перечисленных в Новом Завете, приписана как раз ему. Главная задача человека состояла в беспрекословном следовании Закону Божьему. Но этого было недостаточно; кроме соблюдения Закона предусматривался долг раскаяния и возмещение ущерба в случае неблаговидного поступка вплоть до самопожертвования. Руководством к пристойным действиям служил закон любви. Иисус решительно отвергал саму роль политического лидера. Политическим молинизмом (пассивностью) обозначили одно из значений, позже обнаруженных в изречении, которое считалось двусмысленным: «Царство Мое не от мира сего…»

Все-таки многие рассчитывали на то, что Спаситель возьмет на себя роль политического лидера. Другие люди ждали вождя для борьбы против еврейского духовного истеблишмента, и тем самым они представляли потенциальную опасность для устоявшегося общественного порядка, даже если нацеливались только на духовное очищение и исправление. Понятно, что Иисус дома Давидова в глазах властей неизбежно стал опасным человеком. Одним из его учеников был Симон Кананит (Зилот), считавшийся беспокойным соратником, так как принадлежал к экстремистской секте. Во многих своих проповедях Иисус поощрял чувства против господствовавших тогда саддукеев и фарисеев, и те в свою очередь старались выискивать в его высказываниях любой намек на недовольство римским правлением, который можно было вменить Иисусу в вину.

Такие факты служат основанием для уничтожения Иисуса и разочарования в нем народа, однако они не объясняют причин живучести его учения. Он пришелся по душе не только разочарованным в политике властей евреям, но и тем евреям, которые чувствовали, что Закон Божий больше не служит в полной мере руководством к действию, а также неевреям, которые пусть даже могли рассчитывать на второразрядное гражданство Израиля в качестве прозелитов, хотели некие надежные гарантии милости Божьей в день Страшного суда. К Иисусу, кроме того, тянулись нищие и обездоленные; таких было много в обществе, разделенном по имущественному признаку на сказочно богатых и невероятно бедных граждан, причем оказавшимся на обочине жизни рассчитывать на милосердие не приходилось. Они стали носителями некоторых обращений и представлений, которые в конечном счете должны были принести поразительный урожай. Однако при всей их относительной эффективности при собственной жизни Иисуса они как бы скончались вместе с ним. К моменту гибели Иисуса его последователи составляли всего лишь крошечную еврейскую секту среди многих подобных сект. Зато они верили в то, что с ними случилось единственное в своем роде событие. Они поверили в то, что Христос воскрес из мертвых, что они видели его и что он предложил им и тем, кто спасся через его крещение, точно такое же преодоление смерти и личную вечную жизнь после Суда Божьего. Обобщение этого послания и его представление всему цивилизованному миру было совершено через 50 лет после смерти Иисуса.

В силу своих убеждений ученики Иисуса остались в Иерусалиме, служившем тогда центром паломничества евреев из всех уголков Ближнего Востока и поэтому ставшем средоточием нового вероучения. Два ученика Иисуса Христа – Петр и брат Иисуса Иаков – возглавляли крошечную группу сторонников, ожидавших неизбежного возвращения Спасителя. Они готовились к данному событию через покаяние в грехах и служение Богу в Храме. Они последовательно придерживались настроений своих единоверцев евреев, отличились разве что обрядом крещения. Однако остальные евреи видели в них опасность; их коренное отличие от грекофонных евреев происхождением из-за пределов Иудеи вызвало сомнения в полномочиях священнослужителей. Первого мученика из их группы по имени Стефан (причислен к лику святых) забили камнями евреи по приговору суда Синедриона. Одним из очевидцев данного трагического события оказался фарисей из Тарсийского колена Веньямина по имени Павел. Возможно, случилось так, что как эллинизированный еврей разбредшегося по миру народа он особенно остро чувствовал потребность в правоверии. Он гордился своим происхождением. К тому же ему принадлежит величайшая заслуга в формировании христианской веры после самого Иисуса.

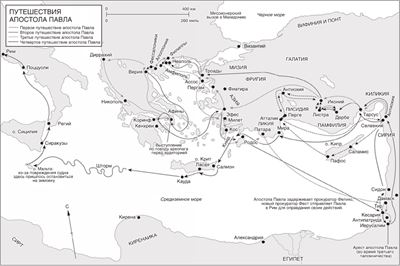

Неким непостижимым образом изменилось воззрение Павла. Из гонителей последователей Христа он стал одним из них: такая метаморфоза могла случиться после его пребывания в пустынях Восточной Палестины, где Павел предавался размышлениям и созерцаниям. Затем в 47 году н. э. (быть может, раньше – датирование жизни и путешествий Павла представляется сомнительным) он предпринял ряд апостольских путешествий, в ходе которых посетил все Восточное Средиземноморье. В 49 году н. э. участники Апостольского собора в Иерусалиме приняли важное решение отправить его в качестве миссионера к язычникам, которым позволят не подвергаться обрезанию, считавшемуся важнейшим актом приобщения к еврейскому вероисповеданию; неясно, кто отвечает за принятие такого решения: Павел, участники собора или все вместе. В Малой Азии уже тогда возникли небольшие общины евреев, придерживавшихся нового учения, занесенного паломниками. Теперь усилиями Павла началось их великое объединение и сплочение. Особое внимание он уделял новообращенным в иудаизм язычникам, которым мог проповедовать на греческом языке и кому теперь предложили статус полноправных жителей Израиля через подчинение Новому Завету.

Вероучение, которому посвятил свою жизнь Павел, можно назвать новым. Он отрицал Закон Божий (чего никогда не делал Иисус) и стремился примирить фактически еврейские представления, лежащие в основе учения Иисуса, с понятийным миром греческого языка. Он продолжал делать упор на неотвратимости наступления конца всего, но предлагал всем нациям шанс понимания через Христа загадок мироздания и, прежде всего, отношений видимых и невидимых вещей, духа и плоти, а также верховенства первого над вторым. В этом процессе Иисус превратился в нечто большее, чем избавителя человечества, преодолевшего смерть, и служил воплощением самого Бога – и это должно было разрушить шаблон еврейских представлений, внутри которых родилось его вероучение. Внутри еврейства для таких представлений прочного места не нашлось, и христианство теперь вытеснили из Храма. Первым из многих новых его мест отдохновения, которые пришлось искать на протяжении многих веков, оказался интеллектуальный мир Греции. Из-за данного изменения пришлось возводить колоссальную теоретическую конструкцию.

Из Деяний святых апостолов можно почерпнуть многочисленные свидетельства большого шума, который такое учение сподобилось произвести, а также интеллектуальной терпимости римской администрации, когда дело не касалось нарушения общественного порядка. Но нарушения случались часто. В 59 году н. э. римлянам пришлось спасать Павла от возмущенных евреев в Иерусалиме. Когда в следующем году его подвергли судебному преследованию, он обратился к императору в качестве римского гражданина и отправился в Рим, причем вполне удачно туда прибыл. С того времени следы его в истории теряются; возможно, он погиб во время преследований Нероном в 67 году н. э.

На протяжении первой эпохи христианских миссий вероучение Иисуса распространилось по всему цивилизованному миру, пустив корни повсеместно, и в первую очередь в еврейских общинах. Появившиеся церкви в административном отношении совершенно не зависели друг от друга, хотя за общиной Иерусалима признавалось закономерное главенство. Там можно было отыскать тех, кто видел возвысившегося Христа, и их преемников. Единственные связи между церквями, кроме их веры, заключались в организационной сфере крещения, признании в новом Израиле и обрядовой практике евхаристии (благодарения), таинства, которое было установлено самим Иисусом во время тайной вечери с учениками перед лишением свободы. Евхаристия, или Святое Причастие, остается главнейшим, признаваемым всеми христианскими вероисповедованиями, обрядом по сей день.

Настоятели местных церквей осуществляли самостоятельные полномочия, но при этом далеко не заходили. В конце-то концов, их обязанности ограничивались вынесением решений по делам местной христианской общины. Между тем христиане ждали Второго пришествия Христа. Былого влияния Иерусалим лишился после 70 года н. э., когда римляне разграбили город, а многие тамошние христиане разбежались; после этого времени у христианства в пределах Иудеи уже не осталось прежней жизненной энергии. К началу II века христианские общины за пределами Палестины стали многочисленнее, роль их повысилась, и в них уже развилась иерархия чиновников, призванных управлять их делами. Тогда же определились три более поздних церковных чина: епископы, пресвитеры (старейшины) и диаконы. Их жреческие функции на данном этапе были минимальными, а главную роль они играли в административных и управленческих делах.

Реакция римских властей на повышение авторитета новой христианской общины выглядела по большому счету предсказуемой; их главный принцип состоял в том, что в отсутствие какой-либо конкретной причины для вмешательства к новым культам относились терпимо, если они не побуждали к непочтительности по отношению к империи или неповиновению правителю. Сначала возникла опасность того, что христиан могут отождествить с другими евреями в ходе активной римской реакции на еврейские националистические движения, достигшие высшей точки в многочисленных кровавых столкновениях, но собственная политическая пассивность и провозглашенная враждебность к ним со стороны остальных спасли их. В самой Галилее в 6 году н. э. шло восстание (возможно, память о нем повлияла на отношение Пилата к знаменитому делу галилеянина, среди учеников которого был Зилот), но настоящее отличие от еврейского национализма проявилось в великом еврейском мятеже 66 года н. э. Он считается самым важным во всей истории еврейства под правлением Римской империи, когда экстремисты захватили власть в Иудее и взяли Иерусалим.

Еврейский историк Иосиф Флавий описывает жестокую борьбу, развязанную после заключительного штурма иерусалимского Храма, где находился главный очаг сопротивления евреев, и пожар в нем, когда римляне одержали победу. Перед решающим штурмом несчастные жители Иерусалима в борьбе за выживание от голода дошли до людоедства. Археологи не так давно обнаружили в Масаде, расположенном вблизи Иерусалима, возможное место последнего стояния евреев перед сдачей римлянам в 73 году н. э.

Беспокойные времена на этом для евреев не закончились, но поворотный момент все-таки наступил. Крайние элементы еврейского националистического движения былой поддержкой населения больше никогда не пользовались, и доверие к ним пошло на убыль. Формальным признаком принадлежности к еврейству теперь, как никогда раньше, считалась приверженность Закону Божьему, а еврейские ученые и наставники (после этого периода времени их все чаще стали называть «раввинами») продолжили разворачивать его значение в центрах обучения, находившихся уже не в Иерусалиме, все еще терзаемом мятежом евреев. Похоже, благодаря их достойному поведению все-таки удалось спасти этих евреев от разгона по диаспорам. Позже беспорядки никогда не играли такой важной роли, как в случае с великим еврейским восстанием, хотя в 117 году н. э. массовые еврейские беспорядки в Киренаике переросли в полномасштабную вооруженную схватку, а в 132 году последний «мессия» Симон Бар-Козива (Бар-Кохба) поднял свой народ на еще одно восстание в Иудее. Но евреи сохранили свой особый статус, причем закон у них остался нетронутым. Иерусалим у них отняли (Адриан провозгласил его итальянской колонией, на территорию которой евреям разрешалось входить только лишь один раз в год). Однако их вероисповеданию римляне предоставили привилегию – специального чиновника в виде патриарха, пользовавшегося персональным суверенитетом. К тому же евреев освободили от обязательств по положениям римского права, противоречащим их религиозным обязанностям. Здесь том еврейской истории можно закрывать. На последующие 1800 лет еврейская история сводится к повествованию об общинах еврейских диаспор до тех пор, пока среди развалин очередной империи в Палестине не провозгласили национальное государство евреев.

Без националистов Иудеи евреи на протяжении долгого времени вполне безмятежно жили повсеместно на территории Римской империи даже с наступлением беспокойных лет. Христианам жилось похуже, хотя их религию власти не очень-то отличали от иудаизма; для римлян она представлялась, в конце-то концов, одним из вариантов еврейского единобожия, предположительно, с теми же самыми утверждениями. Судя по подвигу первомученика Стефана и злоключениям апостола Павла, как раз евреи, а не римляне первыми придумали казнь через распятие на кресте. Именно еврейский царь Ирод Агриппа, который, если верить авторам Деяний святых апостолов, первым учинил гонения на еврейскую общину в Иерусалиме. Кое-кому из ученых даже казалось вполне правдоподобным то, что Нерон, подыскивавший козла отпущения за великий римский пожар, случившийся в 64 году н. э., заставил враждебно настроенных евреев указать ему на христиан. Кто бы ни организовал массовые казни христиан (в ходе них согласно известной христианской легенде погибли святой Петр и святой Павел), которые сопровождались леденящими душу кровавыми представлениями на арене, все-таки ими на продолжительное время закончились какие-либо официальные гонения римлян на христиан. Христиане никогда не поднимали оружия против римлян во время еврейских восстаний, и власти должны были по достоинству оценить их лояльность.

В начале II века н. э. в административных документах появляются упоминания о христианах как о заслуживающей внимания правительства категории подданных империи. Обоснованием такого внимания служит откровенная непочтительность, которую христиане к тому времени демонстрировали через отказ в пожертвованиях императору и римским божествам. Именно этим они тогда отличались от остальных граждан Римской империи. Евреи обладали правом на отказ; им принадлежал исторический культ, признававшийся римлянами – как они всегда признавали подобные культы, когда взяли Иудею под свое управление. Теперь христиан со всей очевидностью отличали от евреев, и их считали недавним «изобретением». И все-таки отношение римлян к ним состояло в том, что при всей неправомерности христианства его не следовало подвергать всеобщим гонениям. Если же подозревались нарушения закона (а отказ от пожертвований к ним относился), власти применяли наказания, когда в суде такие подозрения удавалось квалифицировать и должным образом обосновать. В результате появились многочисленные мученики, так как христиане отвергали благонамеренные попытки римских государственных служащих убедить их нести пожертвования или отказаться от своего Бога. Однако системных попыток уничтожить христиан властями не предпринималось.

Враждебность властей на самом деле представляла намного меньшую опасность, чем ненависть соотечественников. После завершения II века появляются новые свидетельства массовых погромов и нападений на христиан, не пользовавшихся защитой властей в силу приверженности не признанному по закону вероисповеданию. Иногда их могли использовать в качестве козлов отпущения, когда это было выгодно администрации, или громоотводов, бравших на себя опасные напряжения, возникавшие в обществе. Носителям общественного сознания суеверного века легко было внушить преступления христиан перед богами, обрушившими на народ голод, наводнения, чуму и прочие стихийные бедствия. В мире, где еще не изобрели иные приемы объяснения природных катаклизмов, какие-либо еще одинаково убедительные объяснения таких явлений отсутствовали. Христиан подозревали в черной магии, кровосмешении, даже людоедстве (предположение, несомненно, объяснимое с точки зрения вводящих в заблуждение сообщений о евхаристии – причастии). Христиане собирались тайно по ночам. Более определенно, хотя нам не дано судить о масштабе всего этого, христиане вызывали страх контролем приверженцев их вероучения над всей привычной структурой, которой регулировались и определялись надлежащие отношения родителей и детей, мужей и жен, хозяев и рабов. Они провозглашали, что в учении Христа отсутствовали оковы, но и вольницы не предусматривалось и что пришел Он, чтобы принести не мир, но секущий меч семьям и друзьям. Язычникам хватало прозорливости, чтобы ощутить опасность в таких воззрениях.

Величайший вклад христианства в грядущую западную цивилизацию состоял в последовательном пророческом и индивидуалистическом утверждении того, что жизнь следует строить с оглядкой на нравственный ориентир, независимый не только от правительства, но и любого другого исключительного человеческого авторитета. В этой связи совсем несложно понять причины вспышек гнева в крупных провинциальных городах, таких как случились в Смирне в 165 году или в Лионе в 177-м. Они послужили популярным аспектом усиления оппозиции христианству, у которого был интеллектуальный аналог в виде первых нападок на новый культ со стороны писателей-язычников.