Полная версия:

Действие вместо реакции

Нас опять провели, и одновременно с этим горестным пониманием мы слышим, как из динамиков начинает литься тревожный и гнетущий звуковой фон.

Мягко говоря, устройство с норовом. На похоронах оно играет праздничный вальс, а на день рождения – заупокойную мессу. Оно зовет в бой, когда нужно пройти мимо и затаиться. Оно трубит отступление и обращает нас в постыдное бегство, когда следует упорно и смело двигаться вперед. Во время большой беды оно молчит, а во время малой – надрывается часами.

Даже когда сигнализация попадает в такт событиям окружающего мира, назвать ее полезной можно лишь с большой натяжкой. Вот, допустим, мы сталкиваемся с угрозой и получаем о том незамедлительное звуковое оповещение. Так, вероятно, и было задумано изготовителем. Но сигнализация ведь и не думает после этого выключаться. Наши уши продолжает затапливать все нарастающий шум, и это длится минута за минутой, час за часом, день за днем.

От этого несмолкающего вопля сердце выпрыгивает из груди, а руки дрожат и холодеют. Движения становятся неуверенными, решения – близорукими, а их исполнение хромает. Весь организм выведен из равновесия и бредет теперь уныло и спотыкаясь. Не так страшна беда, как оповещение о ней, – думаем мы безрадостно.

Казалось бы, все, сообщение получено. Меры принимаются. Почему бы теперь сирене не смолкнуть? Ах, если бы… Мы бы с превеликим удовольствием сами заткнули ее механическую пасть, но по большей части все наши попытки оказываются тщетны.

Проницательный читатель наверняка не только преисполнился состраданием к этим злоключениям, но и понял, что все мы находимся в весьма схожей ситуации. Это понимание являлось центральным для философов всех континентов, для основателей религий и религиозных деятелей, для всех крупнейших мыслителей в истории вне зависимости от их специфических взглядов. Они называли описанную здесь сигнализацию различными именами, но в основном «чувствами», «чувством», «страстями», «плотью», «бессознательным» или же «эго».

Каждый по-своему трактовал природу этого устройства и эффективные способы взаимодействия с ним. Однако, по ту сторону всяких различий, все они были едины как в убеждении, что оно неисправно, так и в своем стремлении взять его под разумный контроль.

Кто-то хотел распрощаться с проклятой машинкой раз и навсегда, умерщвить и отнести на помойку истории. Кто-то желал немного ее настроить и подкрутить, а другие – очистить, усовершенствовать и поднять на новый уровень. Но равнодушным не остался никто.

Сегодняшнее научное название для этой древней сигнализации внутри человеческой психики – это лимбическая система. Научные методы позволили нам препарировать этот механизм не только средствами отвлеченного мышления, но всем арсеналом других инструментов от электронного микроскопа до фМРТ. Мы вскрыли стены, распаяли коробочки с микросхемами, извлекли на свет чипы и проводки и как подтвердили догадки многотысячелетней давности, так и узнали много нового.

Чтобы лучше понять природу нашей лимбической системы и, как следствие, всю тонкую механику человеческой души, нам потребуется хотя бы бегло взглянуть на анатомическое устройство и физиологию человеческого мозга. Ему, как и любой сложной нервной системе, присуща модульная организация.

Это значит, что наш мозг состоит из отдельных частей (модулей), а каждый модуль имеет в ведении свой приоритетный набор задач и отличается от других рядом уникальных способностей и уязвимостей. Согласно наиболее общему и потому несколько грубому функциональному делению, в человеческом мозге можно выделить три большие группы модулей: ствол мозга, лимбическая система и кора больших полушарий. Скорее это даже три уровня, располагающихся один над другим.

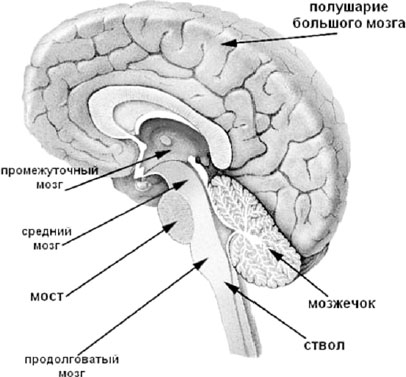

1. Ствол мозга. В самых глубинах нашей серо-розовой нервной ткани располагается древнейшая с точки зрения эволюции часть – ствол мозга. Ствол имелся в относительно развитой форме уже у первых организмов со сложными нервными системами – у первых рыб, появившихся более 500 млн лет назад.

Стволовые структуры занимают всего 2,6 % от общего веса человеческого мозга. Тем не менее там находятся нейросети, управляющие важнейшими функциями организма, без которых жизнь просто невозможна. К их числу относятся сон, дыхание, сердцебиение, кровяное давление, простейшие ощущения боли и простейшие формы осязания, частично температура тела и многие другие автономные процессы.

В ствол мозга входят такие зоны, как продолговатый мозг, варолиев мост, средний мозг и промежуточный мозг. Иногда, и мы поступим именно так, в его состав включают мозжечок, который заведует движениями тела, записанными в бессознательную память (а точнее, в имплицитную).

Мозжечок есть одна из самых ранних мозговых структур и начал формироваться вместе с другими частями ствола. И функционально, и по своему происхождению он весьма к ним близок. Вместе с мозжечком вес ствола мозга составляет уже порядка 13 % от его общего веса.

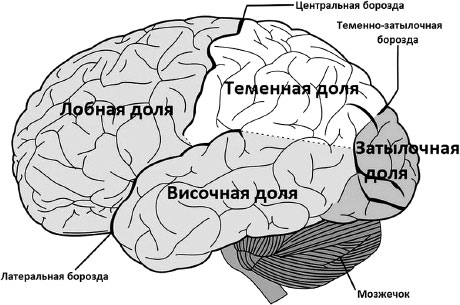

2. Кора больших полушарий. Во-вторых, прекрасной и поистине драгоценной оболочкой наш мозг накрывает кора больших полушарий. И это куда более прославленная часть нервной системы, нежели ствол мозга. Ее слава вполне заслуженна, поскольку отражает тот факт, что функции коры не только многочисленны, но и чрезвычайно сложны. Здесь рождаются наши чувственные ощущения от зрения и слуха до обоняния, вкуса и осязания.

Кора также отвечает за все высшие нервные функции: ассоциативное мышление, память, самосознание, принятие решений и самоконтроль. Под стать таким задачам и ее вес: на кору приходится более 80 % всей массы человеческого мозга[14]. Конкретные цифры здесь могут немного разниться в зависимости от начальных условий исследования.

Эволюционно кора больших полушарий есть самая новая область в развитии мозга и одновременно наиболее замысловато устроенная. Ее родоначальником является так называемая мантия, которая существовала еще у древнейших круглоротых рыб полмиллиарда лет назад. Мантия представляет собой тончайшую оболочку на поверхности мозга всего лишь в два слоя нервных клеток.

С ходом миллионов лет мантия мозга эволюционировала в плащ. Им обладают многие позвоночные животные, такие как костистые рыбы, птицы и пресмыкающиеся. Плащ состоит из трех слоев нервных клеток вместо двух.

Наконец, у млекопитающих, появившихся около 200 млн лет назад, слоев нервных клеток на оболочке мозга становится уже пять или шесть. Это делает их гордыми обладателями коры в полном смысле этого слова.

Ствол мозга и его основные структуры, включая мозжечок

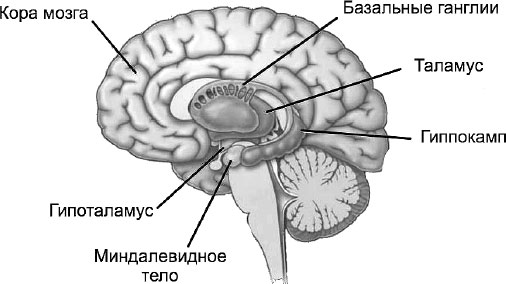

3. Лимбическая система. Наконец, оставшаяся часть мозга между стволом в глубине и корой больших полушарий на поверхности и является одним из главных героев нашего повествования.

Ее название произошло от латинского слова limbus – «граница», «край». Великий французский анатом и врач Поль Брока́ в конце XIX века обозначил так зоны мозга, находящиеся на границе между двумя полушариями или, если посмотреть под другим углом, между стволом и корой. В современном значении, однако, термин «лимбическая система» ввел нейробиолог Пол Маклин в 1952 году.

Срединность и пограничность лимбической системы имеет не только анатомическое выражение, но и эволюционное. Ее структуры начинают формироваться позже стволовых, но при этом намного раньше, чем зоны коры.

Лимбическая система отвечает за наши потребности и эмоции, процесс принятия решений и запуск поведения. За две последние сферы управления нашим поведением она ожесточенно борется с корой.

Изложенный здесь подход к пониманию мозга и, соответственно, к пониманию ума можно назвать полицентрическим. В отличие от моноцентризма, он предполагает, что в нас имеется не один, а большое множество центров управления умственной деятельностью.

Кора больших полушарий и ее главные зоны

Все многочисленные составляющие нашей психики взаимодействуют друг с другом, сотрудничают и конкурируют. Они изменяются сами и пребывают в постоянном контакте и взаимопереходе с миром вокруг, а не отделены от мира и не противопоставлены ему.

В духовных учениях человечества полицентрический подход к пониманию себя и мира является ключевой целью умственного развития и называется недуальным. Недуальность означает, что мы избавляемся от дурной привычки видеть мир через призму его наивного деления на две принципиально разные части: на себя и все остальное.

Нам перестает казаться, что все вращается вокруг нас и является либо потенциальной угрозой, либо потенциальной добычей. И тогда в нас происходят чудесные перемены. Мы уходим от параноидальной одержимости тем, как явления жизни относятся к нам, и начинаем замечать их связи друг с другом. Благодаря такому более точному и панорамному восприятию мы начинаем видеть общую картину во всей ее сложности. Это открывает совершенно новые возможности жизненной практики.

Для восточной мысли полицентрическое понимание ума всегда было отправной точкой. В западной философии, психологии и нейробиологии оно, напротив, начало преобладать лишь сравнительно недавно – к концу XIX века. В конце книги мы еще поговорим о том, как и почему это произошло с таким запаздыванием.

Прежде чем касаться столь тонких материй, однако, и дабы оценить их по достоинству, нам нужно осуществить подготовку. Требуется внимательнее рассмотреть те многочисленные центры психической жизни, из которых состоит наш ум.

Потребности и их зоны в мозге

Всякий живой организм находится в постоянном взаимодействии с окружающей средой. Точно так же и составляющие его части (от клеток тела до органелл внутри клеток) пребывают в несмолкаемом диалоге друг с другом. Между ними идет обмен информацией, энергией и веществом.

Некоторые виды информации, энергии или вещества являются абсолютно необходимыми для жизни или нормального функционирования, ведь ничто не самодостаточно. Следовательно, организм зависим от них. Подобная избирательная зависимость организма от тех или иных компонентов внутренней или внешней среды и называется потребностью.

Хотя человек является крайне сложно устроенным существом, наши основные потребности те же, что у других обитателей древа жизни. Мы нуждаемся в питании, воде, отдыхе, размножении, определенной температуре и определенном химическом составе тела и в очень многом другом.

За некоторыми из этих базовых нужд следят стволовые структуры мозга. В первую очередь они поддерживают гомеостаз, то есть относительное постоянство главных показателей и ритмов организма, таких как дыхание, пульс, давление, температура тела, сон и бодрствование.

На этом фундаменте покоятся остальные потребности, многие из которых находятся в ведении гипоталамуса – важнейшего центра лимбической системы. Нейробиологи минувшего столетия обнаружили в гипоталамусе четко выделенные зоны для четырех типов потребностей и двух тесно связанных с нашим выживанием врожденных стратегий поведения. Это голод, жажда, размножение и родительская потребность, а также страх и агрессия.

Гипоталамус является почти столь же древним, как и стволовые структуры мозга. Как считается, он был уже у рыб 500 млн лет назад. В конечном счете, они ведь тоже нуждаются в питании, воде (которую рыбы впитывают через кожу) и в порождении потомства. Им свойственно избегать хищников, защищаться от конкурентов и нападать на добычу. Исключением является, пожалуй, родительская потребность, которая отсутствовала у них напрочь или же была в зачаточном состоянии.

Следующей ключевой частью лимбической системы является миндалина. Наибольшую известность она приобрела за счет ее центральной роли в реакциях страха и агрессии. Здесь миндалина надстраивается над гипоталамусом и помогает ему лучше разобраться, куда и как направить эти темные энергии.

В миндалине запасаются наши негативные воспоминания и психотравмы, фобии и неврозы, все то, что мы ненавидим и чего боимся. Удалив ее, однако, вряд ли получится от них избавиться, хотя отрицательных переживаний они будут вызывать значительно меньше, если будут вообще. Дело в том, что память распределена по всему мозгу и в первую очередь по коре больших полушарий.

Миндалина есть не единственное хранилище этих воспоминаний, а скорее та точка, куда все негативное стекается, а затем копируется. Там эта информация обрабатывается для формирования поведенческого отклика на новые ситуации, в которых мы оказываемся.

Вместе с тем миндалина является источником нашей потребности в лидерстве и в повышении собственного социального статуса. В нее уходят многие корни нашего тщеславия, честолюбия, амбициозности, желания выделиться, возвыситься и восторжествовать. Их близкое соседство в мозге с агрессией и страхом не должно удивлять; всякий наблюдатель человеческой души знает, как тесно эти свойства переплетены между собой.

Впрочем, было бы несправедливым назвать исключительно дурным стремление возвыситься над конкурентами и занять в иерархии положение повыше. Древние греки не без причин считали его одной из основ всех достижений цивилизации. Миндалина, таким образом, играет значительную роль в мотивации и в нашей склонности соревноваться как с самими собой, так и с окружающими.

Далее, миндалина управляет территориальным поведением млекопитающих – нашим стремлением занимать, охранять и считать своей определенную часть окружающего мира.

Здесь берет начало пресловутый инстинкт собственности и человеческая страсть накапливать имущество и бороться за него с другими. Часто встречающееся у многих живых существ отношение к своему романтическому партнеру как к своего рода собственности также формируется миндалиной при деятельном участии гипоталамуса.

Наконец, миндалина очень важна для создания социальных связей и контактов с другими людьми. Это является прямым расширением ее кураторства всех наших попыток повысить или удержать собственный статус в той или иной иерархической системе, где мы находимся.

Ученые неоднократно показывали, что имеется однозначная положительная корреляция между размером миндалины у взрослого человека, с одной стороны, и сложностью (а также числом) его социальных контактов – с другой[15].

Часть потребностей в нашем мозге, таким образом, имеет более-менее четкую локализацию. Это не значит, что отвечающие за них нервные клетки расположены только там, а скорее то, что в этих зонах, как правило, происходит основной объем работы.

Составляющие лимбической системы (за исключением коры мозга, которая в нее не входит)

Однако множество потребностей, в особенности наиболее сложные и относящиеся к высшей нервной деятельности человека, не имеют такого аккуратного адреса прописки в мозге. В их воплощении задействовано много разных нейросетей. Порой требуется активное сотрудничество десятков зон, перечисление которых лишь уведет нас далеко от главной цели книги.

Одним из примеров таких более сложно локализованных потребностей является то, что Иван Петрович Павлов назвал в одноименной статье рефлексом свободы.

В своих экспериментах Павлов заметил, что и собака, и лошадь, и другие животные не выносят пребывания в стесненных условиях. Это справедливо даже в тех случаях, когда подобная стесненность не доставляет им никаких реальных неудобств или боли. Ограничение передвижения, например, зажатие в мягком станке, пребывание в слишком узкой клетке или загоне причиняет живым существам дискомфорт и страдание без всякой видимой физической причины.

Все живое, понял Павлов, стремится к свободе передвижения, свободе действия. Эта врожденная программа поведения была им названа рефлексом свободы. Из него, следует полагать, и родилось присущее homo sapiens свободолюбие.

Свобода есть базовая потребность организма, потому что она создает условия, необходимые для выживания и развития. От того, свободны ли мы в своих перемещениях и действиях, зависит то, сможем ли мы избежать нападения, получить доступ к питанию и размножению, доступ к любым благам вообще. Это и делает ее столь важной для выживания.

Рефлекс свободы активно задействует не только все зоны страха и агрессии, но и ряд дополнительных и потому не является четко локализованным.

Не будет лишним подчеркнуть еще раз, что столь же фундаментальной потребностью любого организма является познание. У существ с высокоразвитым мозгом эта потребность порождает сложнейшие формы исследовательского поведения. Благодаря ему животные собирают информацию о среде и узнают о способах, как избежать угроз и удовлетворить прочие свои потребности. Воля к познанию является основным инстинктом и приносит положительные эмоции всем, у кого таковые эмоции вообще удается обнаружить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Ramón y Cajal S. The Croonian lecture: La fine structure des centres nerveux. Proceedings of the Royal Society of London. 1894;55:444-68.

2

Ramón y Cajal S. Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. 1904.

3

Рамон-и-Кахаль С. «Советы юному исследователю» (1897 г.).

4

Diamond M et al. The effects of an enriched environment on the histology of the rat cerebral cortex. The Journal of comparative neurology vol. 123 (1964): 111–20.

5

Rosenzweig M, Bennett E, & Diamond M. Brain changes in response to experience. Lawrence Berkeley National Laboratory. 1972;LBNL Report #: LBL-1551.

6

Diamond MC. Response of the brain to enrichment. An Acad Bras Cienc. 2001 Jun; 73(2):211-20.

7

Magarinos AM, McEwen BS et al. Chronic psychosocial stress causes apical dendritic atrophy of hippocampal CA3 pyramidal neurons in subordinate tree shrews. J Neurosci 16. 1996: 3534–3540.

8

Penick Clint A et al. Reversible plasticity in brain size, behaviour and physiology characterizes caste transitions in a socially flexible ant (Harpegnathos saltator). Proc Biol Sci. 2021 Apr 14;288(1948):20210141.

9

См. Питерсон Дж. «12 правил жизни: противоядие от хаоса».

10

Merabet LB et al. Combined activation and deactivation of visual cortex during tactile sensory processing. J Neurophysiol. 2007 Feb;97(2):1633-41.

11

Feuillet L et al. Brain of a white-collar worker. Lancet. 2007 Jul 21;370(9583):262.

12

Nakagaki T, Yamada H, Tóth A. Maze-solving by an amoeboid organism. Nature. 2000;407(6803):470.

13

См. подробнее об этом и двух следующих примерах: Цендровский О. Ю. Между Ницше и Буддой: счастье, творчество и смысл жизни. М., 2021. С. 330, 343.

14

Herculano-Houzel S. The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain. Front Hum Neurosci. 2009 Nov 9;3:31.

15

Bickart KC et al. Amygdala volume and social network size in humans. Nat Neurosci. 2011 Feb;14(2):163-4.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов