Полная версия:

История русских обителей Афона в XIX–XX веках

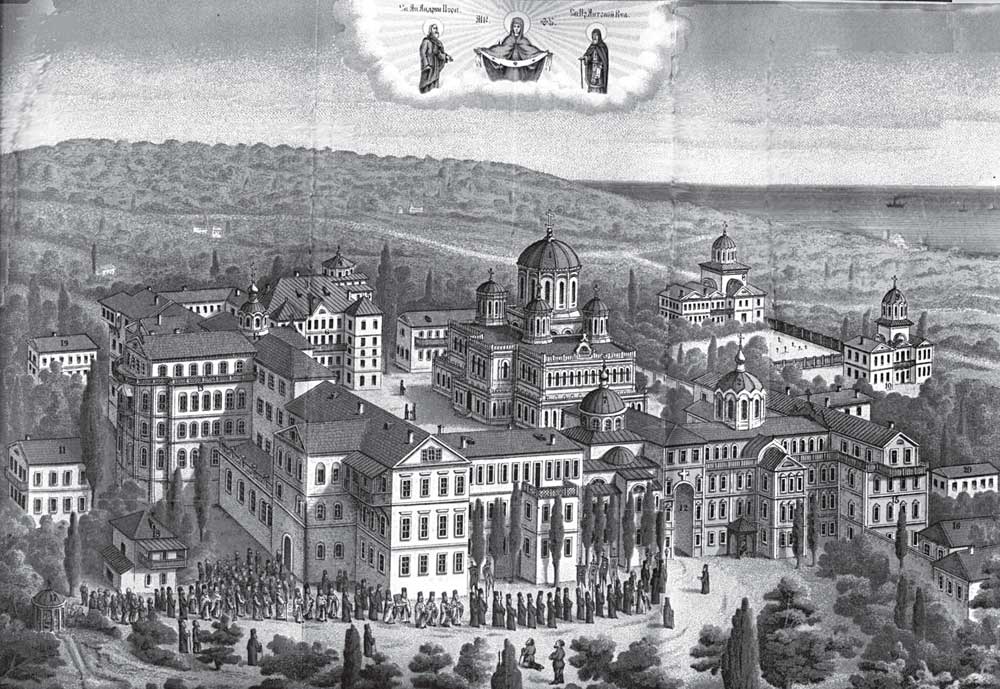

Вид русского Андреевского скита (литография, вторая половина XIX в.)

Теперь представьте себе ситуацию: игумен должен подобрать одного из лучших иеромонахов обители, которого следует на несколько лет оторвать от строгой монашеской жизни. Соблазны мира всегда были велики, и игумен брал на себя ответственность за будущее своего послушника. О. Виссарион чувствовал всю тяжесть груза, который ложился не только на плечи сборщика, но и на его плечи, и, чтобы контролировать духовное состояние монахов, строго требовал от них частых письменных отчетов. Причем писать сборщику нужно было не только о самих сборах, но и о своей духовной жизни. Если по тем или иным причинам длительное время не приходило писем от скитских посланников, то игумен очень волновался, переживал и, конечно, усиливал молитву. Первым сборщиком от скита был послан о. Феодорит, любимое духовное чадо игумена. О. Феодорит буквально был передан в юном возрасте своим родителем на попечение о. игумену. О. Феодорит с радостью писал своему старцу из России и неизменно получал в ответ спокойное и ласковое назидание старца. «Феодорите, чадо мое духовное! Буди Богу и братии угодным. Мир тебе и спасение, и да будет на тебе Божие благословение. О Христе Иисусе спасайся да на послушание поприлежней подвизайся. Терпением венцы стяживаются, а трудами исправляются. Братию утешай и учреждай, а себя самого не повреждай. Да и Христос всем не угодил. Много глупых и грубых соблазнил. А нам, что с гордыми и непокорными делать – только остается от них далее бегать! Вот за наши труды воздалися скоро нам и плоды… В начале нашего спасения произошло плачевное веселие… масляницу[15] хорошо утешался – хлебцем и маслинами, а не рыбками учреждался. Как в дороге, так и на пароходе, а в Царьграде еще лучше: у кого масляница, а у меня Великий пост. Знай ты, да я сам себя! А ты, отец Феодорит, все подробно и по чистой совести, как перед самим Богом, опиши: как у нас в скиту управление, и как обращаются, и кто находится, и кто что говорит, и кто какое имеет намерение, кто жив и помер, кто здоров и болен. Старец И. Виссарион[16][17]. Март. 1850 г.».

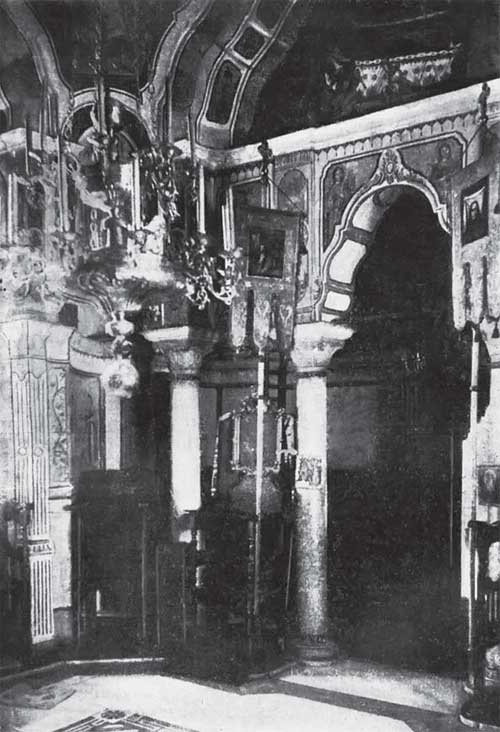

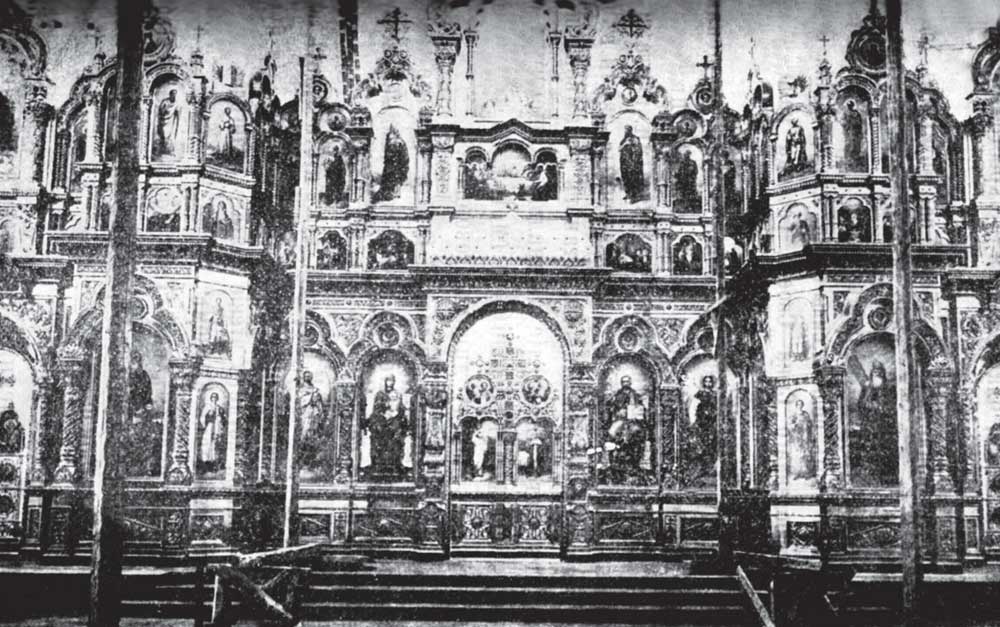

Внутренний вид храма Св. апостола Андрея Первозванного в келлье Серай

Могила первого игумена скита иеросхимонаха Виссариона

Сборы шли весьма тяжело: «Успехи чрезвычайно слабы, даже и ничтожны… Начали сбор по книге с 1-го декабря (1854-го г.) – едва ли на месяц выйдет отчету по сто р<ублей> с<еребром> – то с трудом, и за сие благодарение Богу и людям. Наславили на Рождество. Благодарим Владыку, что благословил славить, а молебны не позволил. И на Пасху будем славить. Равно вещами очень мало попадает – не до того всем…»[18]

Скит приобретает новые земли, и в 1853 г., при содействии ктитора скита А. Н. Муравьёва, Хиландарь уступил скиту часть территории источника, разрешив пользоваться водой, и, таким образом, была решена одна из важнейших проблем скита. В 1856 г., опять при деятельном участии Муравьёва, у Руссика приобретена соседняя келлья Свт. Василия Великого с участком земли. Недостаток земли – одна из самых больших трудностей в жизни скита. В 1857 г. заложен, а в 1860 г. освящен придел во имя св. Петра Московского с двухэтажным корпусом для братских келлий. Освящение совершал архиепископ Мелетий. Этот корпус расположен в южной части скита. На постройку этого храма пожертвовал необходимые средства П. И. Севастьянов, названный Петром в честь первого Московского митрополита. Надо отметить роль этого неутомимого исследователя афонских древностей и ктитора скита. Его рассказы об Афоне слушала сама императрица Мария Александровна, и благодаря его помощи андреевцам удалось открыть подворье в Петербурге.

В 1858 г. скит посещает известный церковный историк епископ Порфирий (Успенский). Со свойственной ему скрупулезностью он описывает особенности устава скита. Вечерня совершалась с 8 до 10, затем трапеза и повечерие. После повечерия – исповедь старцу и вечернее правило у себя в келлье. После повечерия пища уже не вкушалась. Полунощница и утреня – в час или два пополуночи. Простая утреня в среднем продолжалась два часа, полиелейная – три часа, потом Литургия около двух часов. Затем трапеза, которая, как правило, состояла из одного холодного и двух вареных блюд. После нее братия шла на послушания, причем подчеркивалось, что настоятель почти всегда участвовал в общих работах. Монахам не разрешалось держать в кельях еду, деньги, лишнюю одежду, ходить в кельи друг ко другу. Причем кельи, включая настоятельскую, никогда не запирались[19]. В общем, довольно обычный устав общежительного монастыря.

В 1859 г. в юго-западной части скита строится четырехэтажный корпус, соединивший уже существующие корпуса.

В 1860 г. прокладывается водопровод от источника. В этом же году происходит немаловажное для скита событие: Святейший Правительствующий Всероссийский Синод по просьбе о. Виссариона разрешает двум доверенным от скита въезд в Россию для закупки продовольствия и необходимых припасов в Ростове-на-Дону и Одессе. В этом же году игумен приобретает квартиру в Константинополе для приема паломников, следующих в Палестину и на Афон. В 1861 г. строится корпус для рабочих людей и помещение для скота и хранения корма.

Реформа 1861 г. явилась своеобразным испытанием для русского афонского монашества. Множество нестойких монахов «из простых» устремилось на Родину, едва донеслись первые слухи о реформах. «Узнав о прекращении крепостной зависимости, многие иноки побросали Афон, поехали в свои деревни в Россию, стали простыми мужиками и стали пахать землю», – сообщает нам Летопись Свято-Андреевского скита. После манифеста «все взволновались, и 20 человек в одном из общежитий разбежались и вышли в Россию и Одессу»[20]. Ясно, что эти события затронули и Андреевскую обитель. А скоро скитян ждало новое испытание.

В 1862 г. скончался первый игумен скита о. Виссарион, 33 года проведший на Афоне. Новый игумен – ученик о. Виссариона о. Феодорит продолжил дело своего учителя. Родился о. Феодорит (в миру Федор Крестовников) 7 февраля 1822 г. в селе Суринском Сызранского уезда Симбирской губернии в семье крестьян Василия и Екатерины Крестовниковых. Уже в молодости, в 1842 г., прибыл на Афон. 6 мая 1862 г. утвержден в должности игумена Ватопедским монастырем. Игумен был первым из дикеев[21] Свято-Андреевского скита возведен Константинопольским Патриархом в сан священноархимандрита. Надо отметить, что эта награда вполне соответствовала неустанным трудам второго игумена. Ради устроения обители о. Феодорит несколько раз предпринимал поездки на Родину, в Россию, и все они неизменно заканчивались успехом. На собранные средства игуменом была построена в 1862 г. вне ограды скита, на восточной стороне, двухэтажная церковь Всех Святых и Всех Святых Афонских. Нижний этаж этой церкви предназначался для братской усыпальницы. Одновременно с построением церкви был сооружен двухэтажный корпус с 14-ю кельями братьев скита, которые несли послушание неусыпаемого чтения Псалтыри (перерыв делался только на время совершения Литургии). Это были особые молитвенники скита. Ведь, кроме чтения псалтыри, они поминали скончавшихся отцов и братьев, а также благодетелей монастыря. Этот храм освятил епископ Полтавский Александр во время своего паломничества на Афон в 1868 году. В октябре 1863 года был построен одноэтажный корпус для рабочих людей, а также для ряда хозяйственных служб, среди которых отметим аптеку – учреждение, непривычное для Афона. В 1864 г. построено пятиэтажное здание в северо-восточной части монастыря, явившееся как бы продолжением трапезного корпуса монастыря.

19 ноября 1865 г. было решено построить большой шестиэтажный корпус с храмом в честь прославившейся многочисленными чудесами иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утешение». В основном постройка была закончена уже в 1868 г., а освящена 30 ноября 1871 г. архиепископом Каллиником[22] (бывшим Мосхонийским). В этом здании была устроена главная порта (афонское название врат обители), часть ризницы, хозяйственные помещения, просфорня, гостиница для паломников, в нижних этажах – кладовые. Чтобы обеспечивать провизией увеличивающееся братство монастыря, было построено монастырское судно в г. Борисоглебске Тамбовской губернии. Корабль плавал в Таганрог и Ростов-на-Дону, где находились подворья скита, но 17 января 1872 г. судно потерпело крушение у берегов острова Скопеля. Главным событием в жизни скита в период игуменства Феодорита была закладка соборного храма в память чудесного спасения государя императора Александра Николаевича от покушения в Париже. 16 июня 1867 г. его сын, великий князь Алексей Александрович, совершавший паломничество по святогорской земле, по просьбе игумена Феодорита заложил собор в честь ап. Андрея Первозванного с приделами во имя св. блгв. кн. Александра Невского и равноап. Марии Магдалины, небесных покровителей его родителей. Этому собору предстояло стать украшением Афона.

В 1869 г. скит приобрел участок земли около г. Кавалы. В 1871 г., исполняя желание первого игумена Виссариона, о. Феодорит приобрел большой дом в Константинополе близ морской пристани для размещения паломников из России, отправлявшихся в Иерусалим и на Афон. 27 января 1872 г. о. Феодорит за свои неустанные десятилетние труды по благоустройству скита был возведен Константинопольским Патриархом Анфимом в сан архимандрита. Надо отметить, что о. Феодорит на Афоне пользовался всеобщей любовью и уважением Вселенского Патриарха Анфима. 27 июля 1873 г. государыня императрица Мария Александровна пожертвовала обители колокол в 333 пула 33 фунта, отлитый в г. Слободском Вятской губернии на заводе Бакулевых. Колокол был украшен двуглавым позолоченным орлом.

20 мая 1874 г. Свято-Андреевский скит отмечал свое 25-летие. На этот праздник прибыл ктитор обители А. Н. Муравьёв, находившийся уже в преклонных годах. По прибытии Андрей Николаевич был поражен переменами, происшедшими в скиту за четверть века. В день отъезда он пожелал положить свой камень в основание собора рядом с камнем, положенным его высочеством Алексеем Николаевичем. Покинув скит, Муравьёв передал свое ктиторство русскому послу в Константинополе графу Н. П. Игнатьеву. Граф посетил скит 19 июля 1874 г. совместно с германским и американским послами и присовокупил свой камень к основанию будущего собора. Так, камень за камнем строился собор, 30 сентября 1874 г. в Борисоглебске было сооружено новое судно, еще большего размера по сравнению с потерпевшим крушение. 25 ноября житель г. Ростова-на-Дону Григорий Григорьевич Адмиральский пожертвовал монастырю принадлежащий ему участок земли, на котором впоследствии было организовано подворье.

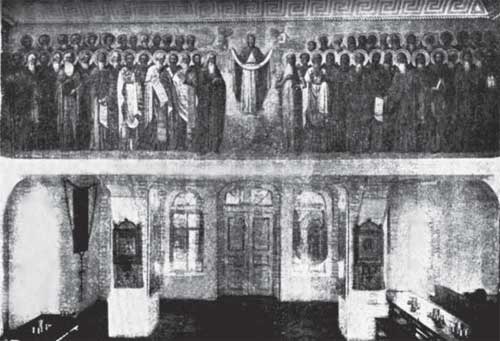

Интерьер храма Всех Афонских Святых XIX в.

В феврале 1879 г., через тридцать лет после образования скита, он был переименован по соглашению с кириархиальным Ватопедским монастырем из Новорусского Ватопедского скита в Русский Свято-Андреевский общежительный скит. Это было не просто изменение названия, а получение скитом нового статуса. Официально был утвержден собор старцев скита в качестве органа, помогающего игумену в делах управления скитом. Кроме того, увеличивался состав иночествующей братии до 150 человек и более, в случае если позволяют средства скита (вместо 14 при старых условиях). Это было очень важное событие в жизни скита: он приобрел необходимые юридические права. Вообще, столь быстрое становление монастыря, непривычное для других афонских обителей, можно объяснить только благоволением Божиим, которое выразилось и в особенном расположении Константинопольских Патриархов того периода к русскому скиту.

Иконостас собора. Состояние на начало XX в.

25 июля 1879 г. в жизни скита произошло еще одно знаменательное событие: купчиха г. Павловска Анна Ульяновна Джамусова подарила обители участок земли в С.-Петербурге на Песках, на углу 5-й и Дегтярной улиц. На этом месте в будущем будет построено Афонское подворье с храмом Благовещения, о чем будет сказано позже.

4 апреля 1881 г. начаты работы по строительству собора.

В 1881 г. на северной стороне построены два корпуса: в три и в два этажа. В одном разместилась кузница, слесарная мастерская и кладовая, а в другом – иноки, работающие в этих мастерских.

6 февраля 1882 г. липецкий купец Иоанн Петрович Летунов пожертвовал по дарственной участок земли в г. Одессе, на углу Рыбной улицы и Тюремного переулка. Здесь будет построено Одесское подворье скита.

В 1882 г. за стеною скита была построена двухэтажная церковь: верхняя освящена во имя свт. Николая, а нижняя – во имя трех святителей. Освящение совершал бывший архиепископ Парфений.

В 1883 г. в г. Ростове-на-Дону на участке земли, принадлежащем скиту, построен дом для богомольцев, отправляющихся в паломничество на Святую землю, Синай или Афон.

В 1883 г. завершена работа по надстройке братской трапезы. Был надстроен еще один этаж, на котором разместилась церковь во имя Святой Троицы (Авраамова странноприимства).

В 1884 г. построен в северо-восточной части скита трехэтажный корпус, в котором разместились столярная и токарная мастерские и кельи для братии. В 1885 г. надстроен этаж над корпусом митрополита Петра.

В 1885 г. вновь возобновились работы по строительству собора. Возведен второй этаж, но работы продолжались только до октября 1886 года, а затем были приостановлены по случаю зимнего времени и долгое время не возобновлялись.

В 1886 г. начато, а в 1890 г. закончено строительство храма Преп. Сергия Радонежского на Одесском подворье. Храм посвящен преп. Сергию, потому что имя этого святого носил председатель Императорского Палестинского общества великий князь Сергий.

1 января 1887 г. Свято-Андреевским скитом начато издание журнала «Наставления и утешения святой веры христианской», которое продолжалось до самой революции.

Была в скиту устроена и фотомастерская. Фотографии, сделанные в скиту, были высокого качества, и именно они дают сегодня представление об Афоне тех лет. «В основном, именно его (скита) продукция хранится в российских собраниях. Иногда мастера правили негатив, придавая морской зыби на фото вид гладкого зеркала, без единой волны. Миф ли создавали мастера или чуть поправляли картину, виденную ежедневно с главной пристани горы?.. Фотография святогорья не только запечатлела пейзажи Горы Богородицы, но и ее жителей, их гостей. Пока, за недостатком документов, лишь со слуха могу говорить о андреевской фотомастерской как начале фотографии Св. Горы (может быть, и Греции?)», – пишет об андреевских фотографиях одна наша современница, собирательница старых фотографий[23].

1887 год оказался очень неблагополучным для скита. В ночь с 9 на 10 марта сгорел храм во имя Святой Троицы, трапезная и находящиеся там кельи, а 21 декабря 1887 г. сгорело подворье скита в Константинополе.

В 1887 г. рядом со скитом построен двухэтажный корпус с церковью во имя Успения Божией Матери. На втором этаже рядом с храмом долгие годы подвизался известный подвижник скита – молчальник схимонах Андрей.

Игумен Свято-Андреевского скита Феоклит

21 марта 1887 г. архимандрит Феодорит после продолжительной болезни, чувствуя крайний упадок сил, заявил о своем желании уйти на покой и просил собор старцев избрать вместо него другого игумена скита. Новым игуменом стал иеросхимонах Феоклит. 10 августа 1887 года окончил свой жизненный путь второй игумен обители – Феодорит. Не довелось о. Феодориту быть погребенным на Святой Горе. Больной, едва двигающийся от слабости, отправился он в Одессу для устройства странноприимного дома. Отец архимандрит умер во время этой поездки и похоронен на новом христианском кладбище в Одессе. На его могиле был поставлен скромный памятник из простого кирпича. Надо отметить, что во время его игуменства в жизни скита произошло много знаменательных событий. Лучшее тому свидетельство – приведенная выше хронология, которая хорошо иллюстрирует его неустанные труды по становлению обители. О. Феодорит юношей пришел на Афон, стоял у истоков организации скита и был твердым исполнителем воли первого игумена и своего учителя – иеросхимонаха Виссариона.

«Отче Святый и любезная братия! Вы первое по Господе занимаете место и воображение в сердце моем, и я радуюсь, что имел благодатную минуту побеседовать с вами, хотя с берегов Одессы. Так, стало быть, Богу угодно указать мне жребий быть пришельцем в стране чужой, а теперь и в родной. И как я только помяну Святую Гору Афонскую, колыбель православия, источник моей жизни духовной, так разит мое сердце. Как громовым ударом сокрушает. Но ободряет меня сознание долга святого послушания, пример усердия моих собратий, полагающих душу свою ради ближнего и еще сострадание к братьям мирянам, которые бедствуют в океане житейском и чают чрез посредство наше достичь истинного покоя за их усердное расположение (Христа ради) к нашей убогой обители. Много есть сокровенных рабов Христовых, скрытых тению житейских попечений[24]… 16 мая 1851 г. Одесса». Этот фрагмент письма о. Феодорита как нельзя лучше говорит о его любви к Афону, к обители, игумену и братии.

К сожалению, приходится говорить о том, что многие из братии платили неблагодарностью о. Феодориту. Летопись монастыря написана только до 1863 г., и печальная история, имевшая место в скиту, не попала на страницы печати, и только в замечательной книге «Великая стража», составленной иеромонахом Иоакимом (Сабельниковым), мы узнаем о тяжелых испытаниях, выпавших на долю архимандрита Феодорита. В конце 70-х гг. в скиту опять началась смута. Некоторые из старшей братии не принимали порядки, установившиеся в скиту, сыграла свою роль и ревность к отдельным лицам, которые, по мнению недовольных, были на особом положении у настоятеля. Это привело к тому что о. Феодорит был вынужден удалить из обители нескольких нарушителей порядка. Партия недовольных устроила волнения внутри скита, и результатом стало удаление о. Феодорита с поста настоятеля.

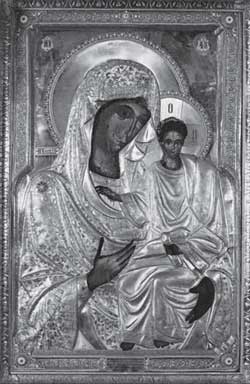

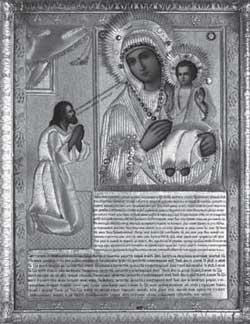

Скитские иконы Божией Матери «Милующая», «Нечаянная Радость», «Богородица на троне»

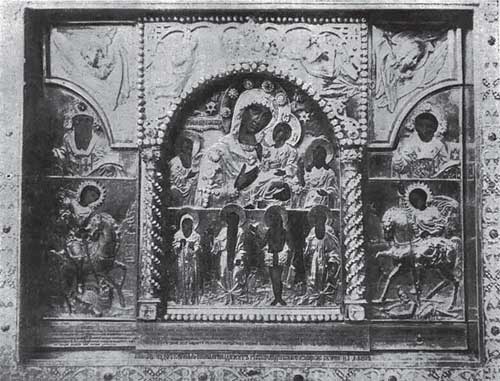

Запрестольный образ главного алтаря Андреевского скита

6 апреля 1878 года новым настоятелем скита был избран иеромонах Антоний. О. Феодорит имел мягкий, незлобивый характер: он со смирением принял свое увольнение и «утвердил свое согласие на это своеручным подписом к составленному братству акту по сему предмету», как писали епитропы скита в Свято-Пантелеймонов монастырь. Но скоро о. Феодорит понял опасность, нависшую над скитом. Монастырь Ватопед противился увольнению игумена, но отчасти сам был причиной этой ситуации. Дело в том, что Свято-Андреевский скит, как и все русские обители был общежительным монастырем, в то время как кириархиальный Ватопедский монастырь жил в те годы по идиоритмическому уставу. Это оказало сильное влияние на скит и привело к тому, что в нем утвердился, по меткому выражению старца Иеронима из Руссика, «республиканский» образ правления. И уход о. Феодорита только на время умирил бы братию, а через некоторое время вновь возникли бы нестроения. Если греческие монастыри могли как-то существовать по идиоритмическому уставу, то для русских такой режим был невозможен. Даже любое ослабление игуменской власти приводило к многочисленным искушениям, что мы видели не раз в истории Андреевского скита. Видимо, поэтому о. Феодорит решает продолжить борьбу за настоятельское место. Он обращается к о. Иерониму за помощью: «Ваши три строки и одно слово Николаю Павловичу Игнатьеву – и я воскрес, остаюсь на своем месте, святая обитель сохранена, и вся братия успокоится». Но дело уже зашло слишком далеко, и ясно, что мира такими средствами не добьешься, поэтому о. Иероним дает следующий совет: «Единственное средство спасет скит от разрушения – ваше добровольное оставление управления оным и всепрощение братству смущения. А как попущено испытание от воли Промысла Божия, то это для пользы духовной… Чада ваши духовные со временем все оценят ваш примерный поступок, ибо все сделано вами из пользы ближнему…» Но события уже развиваются по другому руслу: вмешиваются сначала монастырь Ватопед, а потом Вселенский Патриарх, после чего архимандрит восстанавливается в должности, а братия примиряется с ним, но, увы, только видимо. Однако мир наступил ненадолго. Монашеская жизнь в скиту уже нарушена, и везде проявляется своеволие. По версии составителя «Великой стражи», не болезнь является причиной ухода о. Феодорита с поста и отъезда в Одессу, а новые и новые непрекращающиеся смуты. Они, к тому же, реально подорвали здоровье архимандрита, вынудили его покинуть скит и явились причиной того, что о. Феодорит умер вне горячо им любимого Афона[25].

Икона Божией Матери «В скорбех и печалех утешение»

Важной заслугой второго игумена обители было то, что скит в этот период стал ставропигиальным. Произошло это, видимо, по формуле «нет худа без добра». Это было реакцией Патриарха на смуту в скиту. Трудам о. игумена обязан своим существованием скитский печатный орган «Наставления и утешения святой веры христианской». Примечательно, что за время правления о. Феодорита численность насельников скита возросла с 20 до 300 монашествующих[26].

Но все же главным событием этого периода было то, что не созидается никакими человеческими трудами. В 1863 г. прославилась скитская икона «В скорбех и печалех утешение». В городе Слободском Вятской губернии, куда была принесена афонская икона для поклонения, произошло чудо исцеления от немоты. Сын священника Владимира Николаевича Неволина, молчавший 6 лет, обрел дар речи. Икона была пожертвована братству первым игуменом скита. О. Азария из Пантелеймонова монастыря, знаменитый составитель «Афонского патерика», приводит следующую историю этой иконы в книге «Вышний покров над Афоном»[27]. По афонскому преданию эта икона принадлежала известному уже нам Патриарху Афанасию, тому самому, который был владельцем Серая и нашел себе вечное пристанище в русской земле. После смерти святителя в 1654 г. икона была передана в Ватопедский монастырь, где и пребывала до открытия Андреевского скита. В этот день она была подарена митрополитом Григорием первому игумену Виссариону. С тех пор она всегда находилась в келье у о. игумена, который перед кончиной, как уже говорилось, передал ее братству со словами: «Да будет она вам отрадою и утешением в скорбех и печалех». И это пророчество исполнилось: от иконы происходило множество чудес во время ее пребывания в России. Интересно, что первое чудо произошло в монастыре, где игуменьей была монахиня Пульхерия, дочь о. Филарета (Филиппа Филимоновича Сазонова) – одного из первых насельников Андреевского скита, вступившего в братство еще в 1834 г. Представление о количестве исцелений могут дать некоторые документально зафиксированные свидетельства. 19 ноября 1863 г. совершается первое чудо: исцеление лишенного дара речи юноши. А уже 22 ноября – новое чудо: заговорила косноязычная дочь дьячка Сретенской церкви в том же г. Слободском Парарина. 24 ноября исцеляется от паралича ног крестьянин Николай. Тогда же исцеляется не владевшая ногами семилетняя девочка Ксения. 24 же ноября исцеляется трехлетний мальчик Петр от припадков, 25 ноября – А. Г. Шуктомова от беснования, 5 декабря – четырехлетний мальчик Василий Кибардин от воспаления кости большого пальца руки, 25 января 1864 г. в Вятке получает совершенное исцеление пятилетний мальчик Кирилл, неспособный не только владеть ни руками, ни ногами, но и лишенный дара речи. И подобных свидетельств огромное количество только за период в 1–2 месяца после первого чуда. В 1880 г. икона снова прибывает в Россию. И вот новые исцеления. В г. Челябинске дочь местного священника Мария три года из-за тяжелого недуга не поднималась с постели[28]. Но вдруг девочка получает таинственное извещение, что икона Царицы Небесной прибыла в кафедральный собор, и болезнь отступает. Окончательное выздоровление наступает, когда девочка видит в окно своего дома крестный ход с чудотворной иконой. И здесь мы замечаем удивительную мистическую связь Свято-Андреевского скита с Россией. Икона прибывает в Россию, и совершается множество чудес. Она становится как бы целительницей России. Видимо, это осознают старцы скита и снова направляют в 1890 г. икону в Россию. Сопровождает ее будущий игумен скита иеромонах Иосиф. Икона совершает как бы триумфальное шествие по России. 3 марта – Одесса, 14 марта – ст. Борки, Спасов скит, созданный в память чудесного спасения царской семьи, 16 марта – Ростов-на-Дону, затем Москва и, наконец, Афонское подворье в Петербурге. Везде к иконе устремляется огромное количество верующих. Только в Одессе за порядком следит наряд в 50 городовых. К иконе хотят приложиться тысячи людей, во время пребывания иконы в этом городе храм закрывается всего на 3 часа в сутки.