Полная версия:

Трудный путь к Победе

С немецкой стороны в «Белорусском балконе» были развёрнуты 16-я армия группы армий «Север» (5 дивизий), 4-я танковая армия группы армий «Северная Украина» (6 дивизий) и группа армий «Центр» (3-я танковая, 4, 9 и 2-я армии -52 дивизии и 3 бригады, 900 тыс. человек личного состава, 7,6 тыс. орудий и миномётов, до 900 танков и САУ; командующий генерал-фельдмаршал Э. Буш). Общая численность этой группировки в составе 63 дивизий (в том числе 1 танковая, 2 моторизованные и 1 кавалерийская) и 3 пехотных бригад достигала 1,2 млн человек (в том числе 800 тыс. человек боевого состава), 9,6 тыс. орудий и миномётов, 932 танка и САУ. Воздушную поддержку сухопутных войск осуществляли 6-й воздушный флот генерала Р. фон Грейма (342 боевых и 1008 учебных, связных и транспортных самолётов) и штабная эскадра группы армий «Центр» (22 самолёта); кроме того, к воздушной поддержке немецких войск на «Белорусском балконе» могли быть привлечены части 1-го и 4-го воздушных флотов[1].

К летним боям 1944 г. в Беларуси готовились не только наши, но и немцы. За май и первые две декады июня силы трёх Белорусских фронтов выросли на 200 тыс. человек – от 1 до 1,2 млн, силы группы армий «Центр», соответственно, на 50 тыс. (от 850 до 900 тыс.). Однако немцы были введены в глубокое заблуждение относительно истинных наших намерений. Генерал-фельдмаршал В. Модель, командовавший группой армий «Северная Украина», не допускал возможности наступления противника нигде, кроме как на его участке. Немецкое Главное командование, вполне с ним соглашаясь, ожидало главного удара летней кампании на Западной Украине или на Балканах, а вспомогательного – в Прибалтике. Эту его уверенность подтверждали сообщения ведомства адмирала Канариса о подготовке русскими наступления «на Украине и против Румынии». С помощью усиленной воздушной разведки оно настойчиво пыталось установить, что затевает советская сторона севернее Кишинёва – именно там был оборудован ложный район сосредоточения советского ударного кулака. 24 из 34 танковых и моторизованных дивизий, имевшихся на советско-германском фронте, были сосредоточены южнее Припяти. Развёртыванию же советских войск перед группой армий «Центр» придавалось второстепенное значение. Предполагалось, что в Беларуси с советской стороны возможны лишь частные наступательные операции с ограниченными целями. Кроме того, опыт удачных для немецкого оружия оборонительных боёв зимой 1943–1944 гг. на линии Днепровского рубежа утвердил уверенность А. Гитлера и его Ставки в несокрушимости «Восточного вала» и в способности группы армий «Центр», применяя испытанную «волноломную тактику», успешно отразить новое наступление «большевиков» в Беларуси. Поэтому даже после того, как командованию группы армий «Центр» в середине мая 1944 г. удалось вскрыть подготовку советской стороной наступательных операций у р. Проня, вдоль шоссе Москва – Минск и в районе Витебска, фельдмаршалу Бушу было отказано в получении даже самых малых подкреплений из стратегического резерва. По мнению начальника отдела иностранных армий Востока германского абвера генерала Р. Гелена, с которым фюрер был всецело согласен, готовящееся «русское наступление против Генерал-губернаторства» имеет только вспомогательный характер и серьёзной угрозы не представляет. Максимум, чего смогут советские войска летом 1944-го добиться в Беларуси, – это ценой больших потерь продвинуться на 50 км до рубежа Могилёв – Орша – Витебск. А чтобы ещё раз «хорошенько пустить кровь русским», сил у фельдмаршала Буша предостаточно.

Военная верхушка Третьего рейха продолжала строить самые радужные перспективы на будущее. 5 мая 1944 г. на совещании генералитета вермахта в Зонтхоффене начальник штаба Главного командования вермахта фельдмаршал В. Кейтель, касаясь вопроса о военном положении Германии, заявил: «Мы снова вернём потерянные на Востоке богатейшие русские земли». А затем недвусмысленно добавил: «Я прикажу расстреливать офицеров, которые усомнятся в нашей победе».

В целом к 20 июня 1944 г. вся группировка немецких войск на «Белорусском балконе» по численности и техническому оснащению уступала одной группе армий «Центр» девятимесячной давности (по состоянию на 1 октября 1943 г. -63,5 дивизии (в том числе 9 танковых и моторизованных), 1,5 млн солдат и офицеров, 12,8 тыс. орудий и миномётов, 630 танков и САУ, поддержанных 700 самолётами 6-го воздушного флота, из которых 600 боевых). Многие дивизии, будучи вынуждены «отдать взаймы» на другие участки Восточного фронта целые батальоны, имели сильный некомплект не только личного состава и тяжёлых вооружений, но и боевых подразделений (5–7 батальонов вместо 10 по штату). Однако немецкие войска занимали заранее подготовленную, глубоко эшелонированную (250–270 км) оборону, которая опиралась на развитую систему полевых укреплений и естественные рубежи. До 80 % всего личного состава и боевой техники было сосредоточено на первом рубеже обороны, который носил условное наименование «Пантера» и проходил по северо-восточным и восточным границам «балкона». Оборонительные полосы проходили, как правило, по западным берегам многочисленных рек, имевших широкие заболоченные поймы. По этой причине на ряде участков боевые порядки немецких соединений не были развиты в глубину, а между позициями соседних частей существовали значительные разрывы. Тем не менее на важнейших направлениях в тактической зоне обороны были созданы 11–14 линий траншей, эшелонированных в глубину на 20–25 км, которые прикрывались минными полями и 6–7 рядами проволочных заграждений. На самых угрожаемых участках были построены доты и дзоты, установлены бронеколпаки и сборные железобетонные огневые точки. Многие стрелковые ячейки и траншейные огневые точки имели бронещитки. Все населённые пункты, находившиеся в тактической зоне, были превращены в опорные пункты и узлы сопротивления.

Германское командование, позабыв собственный опыт июня-июля 1941 г., исключало возможность использования большого количества танков на Белорусском ТВД. Исходя из вышеизложенного немцы не имели в тылу «Белорусского балкона» достаточных резервов. В резервах армий и группы армий оставалось всего лишь 11 дивизий, в том числе 1 моторизованная и 2 танковые дивизии резерва Главного командования сухопутных войск. В абсолютном большинстве эти силы противника были рассредоточены на обширном пространстве и скованы борьбой с партизанами. Строительство тыловых оборонительных рубежей было начато с опозданием и к началу Белорусской операции завершено не было.

В ночь с 19 на 20 июня 1944 г. в соответствии с ранее полученным приказом белорусские партизаны приступили к выполнению третьего этапа «рельсовой войны». До 29 июня в тылу группы армий «Центр» было подорвано 61 тыс. рельсов, 8 железнодорожных мостов, уничтожено 5700 м проводной связи. Немецкий тыл был в значительной степени дезорганизован, управление войсками нарушено. Противник не мог использовать железнодорожный транспорт в необходимом объёме для переброски резервов, равно как и для эвакуации частей и тылов из-под ударов советских войск.

О положении на участке группы армий «Центр» было доложено Гитлеру. Представитель Генштаба сухопутных войск в гитлеровской штаб-квартире генерал-лейтенант А. Хойзингер сделал вывод, что всё – данные разведки, а в особенности усилившаяся деятельность партизан – указывает на то, что «русские на центральном участке фронта готовят крупную операцию». Как вспоминают адъютанты фюрера О. Гюнше и Г. Линге, лицо Гитлера сразу же приняло озабоченное выражение. После долгого изучения нанесённой на карту обстановки фюрер приказал Хойзингеру: «Передайте фельдмаршалу Бушу, чтобы он был особенно бдителен. Через его группу армий ведёт прямая дорога в Германию! Здесь мы не должны отступать ни на шаг!» Кроме того, он потребовал от Хойзингера незамедлительно подготовить и передать в войска директиву о превращении партизанских районов в бесплодную пустыню. «Все они бандиты! Враги немцев и бандиты – это одно и то же! Всех их надо искоренять!» – бесновался фюрер.

20 июня 1944 г. советские войска заняли исходное для наступления положение и ждали только сигнала для начала боевых действий. В тёмное время суток воины передовых батальонов готовили позиции для атаки, а сапёры полков и дивизий незаметно для врага делали проходы в минных и проволочных заграждениях. 22 июня на широком фронте в 450 км началась разведка боем силами специально выделенных и подготовленных передовых батальонов и разведывательных отрядов при поддержке танков, артиллерийского огня и авиации. Приняв разведку боем за наступление главных советских сил, фельдмаршал Буш приказал открыть ответный артиллерийский огонь и начал подтягивать резервы к рубежу «Пантера». Разведка боем помогла выявить многие огневые точки противника и нанести по ним уничтожающий удар артиллерией и авиацией. На ряде участков передовые батальоны вклинились в оборону противника на 1,5–5 км и вынудили его досрочно ввести в бой дивизионные и частично корпусные резервы. В свою очередь, германское командование, приняв разведку боем за очередное неудачное наступление советских войск, пребывало в состоянии самоуспокоенности. Тем неожиданнее оказался для него удар главных сил советских войск на следующий день.

3. Пушки заговорили

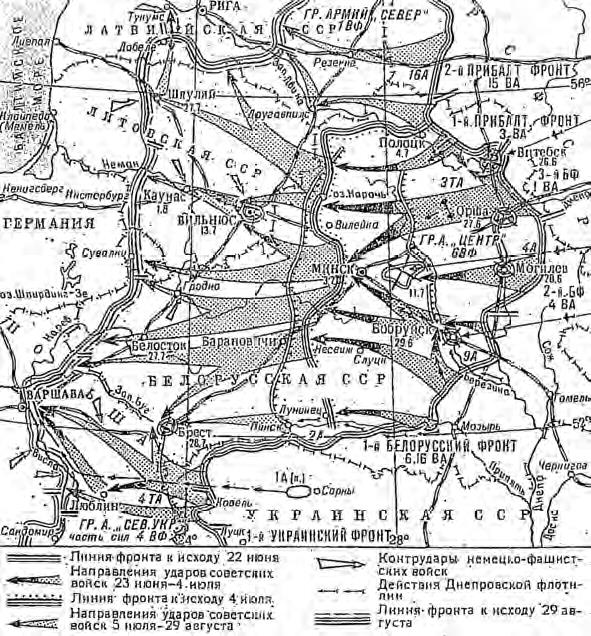

И вот долгожданный день настал. В 8 часов 50 минут утра после 120-минутной ураганной артподготовки на глубину до 2 км и мощной 30-минутной авиационной подготовки, в ходе которой 1450 бомбардировщиков сбросили на объекты врага более 700 т бомб, в наступление на Витебском, Оршанском и Могилёвском направлениях перешли основные силы 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. На следующий день по схожей схеме удар по вражеским позициям на Бобруйском направлении обрушили войска правого крыла 1-го Белорусского фронта. Так началась реализация плана «Багратион» (рис. 1).

Наиболее упорные бои развернулись под Витебском и Оршей, которые были превращены противником в мощные узлы сопротивления, закрывавшие советским войскам путь на Ригу и Минск. Войска 3-го Белорусского фронта наступали в направлении южнее Витебска, 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта наносила удар севернее города. К исходу дня оба фланга витебской группировки немцев были разбиты. Немецкое командование реагировало на это странным образом. Оно продолжало держать основные силы в Витебском укреплённом районе и не сделало ни одной попытки предотвратить назревавшее окружение. Приказ Гитлера любой ценой удерживать «крепость Витебск» лишил германских генералов способности трезво оценивать оперативное положение. Все их приказы войскам сводились к одному требованию: «Держаться во что бы то ни стало!» Продвигаясь навстречу друг другу, советские войска к 25 июня окружили западнее Витебска две пехотные и две авиаполевые дивизии и остатки трёх пехотных дивизий немецкой 3-й танковой армии и к 27 июня ликвидировали образовавшийся «котёл». Потери немцев достигли 20 тыс. убитыми, 10 тыс. пленными и 5 тыс. ранеными; были потеряны 66 танков и САУ, 560 орудий и миномётов. Немецкие солдаты и офицеры были настолько деморализованы и подавлены масштабами постигшей их катастрофы, что колонны пленных нередко шли на сборные пункты безо всякой охраны, только с проводниками. Развивая успех, войска 1-го Прибалтийского фронта 28 июня освободили Лепель.

Рис. 1. Белорусская стратегическая наступательная операция. 23 июня – 29 августа 1944 г.

В то же самое время войска 3-го Белорусского фронта, прорвав оборону противника на стыке 3-й танковой и 4-й армий, совершили стремительный бросок вперёд, к утру 25 июня 1944 г. освободили Богушевск, к 4 часам утра 27 июня выбили врага из Орши. В этих боях было убито и ранено 20 тыс. и попало в плен 1,7 тыс. солдат и офицеров немецких 78-й штурмовой пехотной и 25-й моторизованной дивизий. Трофеями советских войск в Орше стали 13 танков и бронемашин, 37 орудий, 154 тягача и автомашины, 23 военных склада. Последние 25 поездов с ранеными и военным имуществом, которые успели покинуть город буквально перед самым его падением, пройдя всего несколько километров от Орши, были остановлены советскими танками и в упор расстреляны из танковых пушек. Развивая успех, войска 3-го Белорусского фронта 1 июля 1944 г. освободили г. Борисов. Потери противника здесь достигли 22,5 тыс. убитыми и ранеными и 13 тыс. пленными. Непосредственно в Борисове были захвачены сотни пленных, 11 танков и штурмовых орудий, 30 пушек, 42 пулемёта.

Рис. 2. Витебско-Оршанская фронтовая наступательная операция. 23–28 июня 1944 г.

Общие потери немецких войск в Витебско-Оршанской операции (23–28 июня 1944 г.) составили 26 тыс. солдат, офицеров и генералов пленными. Было захвачено 104 танка и САУ, 2 бронемашины, 1639 орудий и миномётов, 2867 пулемётов, 23 945 винтовок и пистолетов-пулемётов, 137 противотанковых ружей, 52 тягача, 4727 автомашин, 66 мотоциклов, 20 велосипедов, 2851 лошадь, 41 паровоз, 2 бронеплощадки, 1570 вагонов, платформ и цистерн, 193 радиостанции, 386 складов (рис. 2).

Войска 33, 49 и 50-й армий 2-го Белорусского фронта после кровопролитных боёв прорвали оборону противника на центральном участке «Восточного вала» в широкой полосе, 28 июня освободили Могилёв и продолжили движение в направлении Минска. Немцы потеряли 6 тыс. убитыми, 18,5 тыс. ранеными и 3,5 тыс. пленными. Трофеями 2-го Белорусского стали 20 танков, 161 орудие (68 исправных), 192 миномёта, 560 пулемётов (231 исправный), 9,1 тыс. винтовок и пистолетов-пулемётов, 3000 автомашин (20 исправных), 1,5 тыс. обозных фур, 2,1 тыс. лошадей, 4 паровоза (3 исправных), 120 вагонов, 4 радиостанции, 5 военных складов (рис. 3). Войска 1-го Белорусского фронта, нанося удар в направлении Минска, 27 июня окружили в районе Бобруйска части шести дивизий 9-й немецкой армии и к 29 июня уничтожили их. Потери немцев в Бобруйском «котле» составили 50 тыс. солдат и офицеров убитыми и пропавшими без вести, 23,7 тыс. пленными. Трофеями 1-го Белорусского стали 182 танка и САУ, 13 бронемашин, 1372 орудия, 884 миномёта, 18 РСЗО, 3744 пулемёта, 10 600 винтовок и пистолетов-пулемётов, 3 огнемёта, 215 тягачей, 2 трактора, 7562 автомашины, 120 мотоциклов, 274 велосипеда, 4300 повозок, 7748 лошадей, 16 паровозов, 300 вагонов, 36 железнодорожных составов, 464 радиостанции, 150 телефонных аппаратов, 1 понтонный парк на 20 понтонов, 263 склада и 1 исправный самолёт (рис. 4).

Рис. 3. Могилёвская фронтовая наступательная операция. 23–28 июня 1944 г.

Что же творилось в эти дни в стане врага? Уже 25 июня 1944 г. на очередном совещании генерал Хойзингер доложил Гитлеру, что русские прорвали фронт и глубоко продвинулись на северо-запад и к югу от Витебска, а также на некоторых других участках группы армий «Центр». О положении дивизий ясной картины нет: весь командный состав группы армий перемешался, связь армий с корпусами, корпусов с дивизиями весьма слабая. Хойзингер подчёркивал исключительно разрушающее действие ураганного огня русской артиллерии. Получив это известие, вспоминают Гюнше и Линге, Гитлер почти повалился на стол и застонал: «Как это могло случиться? Ведь там стоят наши лучшие дивизии! Где дивизия «Фельдхернхалле»? Где 12-я пехотная дивизия?»

Рис. 4. Бобруйская фронтовая наступательная операция. 24–29 июня 1944 г.

28 июня 1944 г. оскандалившегося генерал-фельдмаршала Э. Буша сменил генерал-фельдмаршал В. Модель, получивший от фюрера самые неограниченные полномочия в деле выправления создавшегося «воистину отчаянного положения». В. Модель принял решение организовать оборону на рубеже восточнее Минска силами остатков 14-й мотопехотной и 110-й пехотной дивизий, охранных и полицейских частей. Сюда по приказу Гитлера началась срочная переброска охранных и специальных частей из состава групп армий «Север» и «Северная Украина». Командовать Минской заградительной позицией было поручено командиру 14-й мотопехотной дивизии генералу Г. Флёрке. В. Модель также рассчитывал на своевременный и организованный подход с востока частей, сумевших избежать разгрома.

Окружения и гибели в Бобруйском «котле» сумели избежать отдельные части и соединения немецкой 9-й армии общей численностью 20 тыс. солдат и офицеров. Ещё 14 тыс. человек, потеряв свои части, рассеялись по лесам и блуждали в неизвестных направлениях. 4-я армия, по свидетельству её командующего генерал-полковника К. Типпельскирха, сумела отвести 130 тыс. человек – половину своих сил за Днепр. Из-под Витебска на соединение с ней сумели пробраться отдельные группы солдат и офицеров, многие из которых, правда, не имели оружия. Но это было не спасение, а только отсрочка гибели. К исходу дня 28 июня войскам 1-го и 3-го Белорусских фронтов удалось обойти оба фланга группы армий «Центр». Лесами и болотами минуя опорные пункты врага, делая по 25–40 км в сутки, подвижные силы фронтов продолжали углублять свои клинья в направлении Минска, Слуцка и Молодечно. Им удалось упредить группировку К. Типпельскирха в выходе к Минску. Уже 1 июля 1944 г. передовые подразделения советских войск прорвались в район пересечения Минского и Бобруйского шоссе и завязали бои с поспешно отступавшими к Минску немецкими войсками. Таким образом, в результате стремительного преследования противника на параллельных направлениях и нанесения фронтальных ударов армиями 3-го, 2-го, а также 1-го (3, 48, 28 и 65-я армии) Белорусских фронтов при содействии войск 1-го Прибалтийского фронта основные силы 4-й и отдельные соединения 9-й немецких армий (114 тыс. человек, 2292 орудия и миномёта, 320 танков и САУ) были окружены восточнее Минска в лесисто-болотистом районе, изобилующем партизанами, с крайне ограниченным количеством дорог, со взорванными и сожжёнными мостами (рис. 5).

Рис. 5. Минская фронтовая наступательная операция. 29 июня – 4 июля 1944 г.

В страшной спешке 1 и 2 июля немцам удалось вывезти из Минска 3 санитарных эшелона с 8 тыс. раненых и 43 эвакуационных поезда с 12 тыс. человек тылового и вспомогательного персонала. Те, кому удалось выбраться из окружения в Бобруйском «котле», спешно грузились на поезда в Марьиной Горке и отправлялись в Варшаву. Но до Варшавы добрались не все. Многие нашли смерть в переполненных и облепленных людьми вагонах от ударов партизан и советской авиации. От намерения угнать на Запад всё 30-тысячное гражданское население г. Минска вследствие дефицита времени Моделю пришлось отказаться. Был подготовлен приказ об истреблении минчан, не пожелавших бежать с немцами. Но выполнить его враг уже не успел.

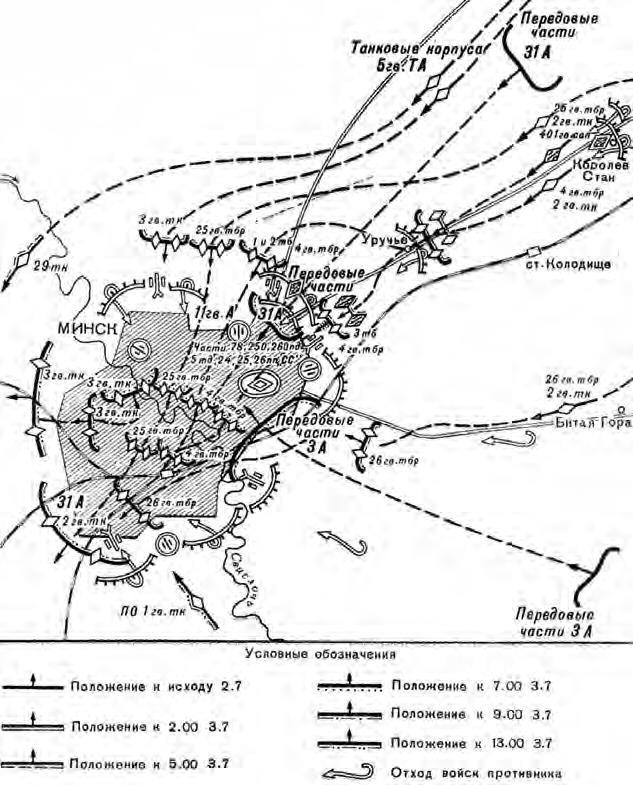

Рис. 6. Освобождение Минска. 3 июля 1944 г.

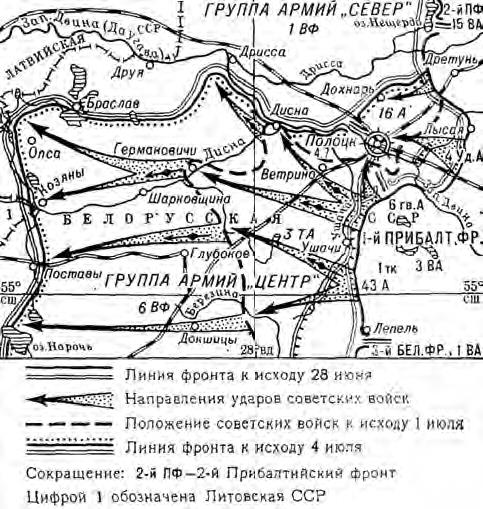

Поздним вечером 3 июля 1944 г., сломив упорное сопротивление остатков трёх пехотных дивизий, 5-й танковой дивизии и переброшенных из Варшавы четырёх полицейских полков противника, войска 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса, 5-й гвардейской танковой армии, 11-й гвардейской и 31-й армий 3-го Белорусского фронта, 1-го гвардейского танкового корпусаи 3-й армии 1-го Белорусского фронта при содействии партизан и боевых групп Минского подполья освободили столицу Белорусской ССР г. Минск и вышли на рубеж Свислочь – Осиповичи – Старые Дороги. В бою за Минск было уничтожено 3 тыс. немецких солдат и офицеров, 15 танков, 4 штурмовых орудия, 52 полевых орудия и миномёта, 13 радиостанций, захвачено 1,8 тыс. пленных, 5 исправных и 38 повреждённых танков, 22 пушки, 200 автомашин, 38 военных складов (рис. 6). К исходу дня 4 июля 1-й Прибалтийский фронт, освободив после жестокого уличного боя древний Полоцк (здесь было уничтожено 1,2 тыс. немецких солдат и офицеров, 7 орудий, 12 пулемётов и захвачено 40 пленных, 16 орудий, 4 миномёта и 80 повозок с военными грузами), развивал наступление на Шяуляй (рис. 7).

Рис. 7. Полоцкая фронтовая наступательная операция. 29 июня – 4 июля 1944 г.

Неожиданно для себя немецкие части напоролись восточнее Минска на советские заслоны. Многие командиры вермахта, отводя свои войска на запад, были уверены, что Минск ещё в немецких руках. Теперь они были в шоке и растерянности. По причине отсутствия карт района боевых действий была потеряна ориентировка. Деморализованные немецкие части, подвергаясь непрерывному воздействию советской авиации, беспорядочно блуждали в «почти первобытных лесах», в ярости сжигая деревни и убивая мирных жителей. Иные, всё ещё надеясь на спасение, в поисках выхода метались из стороны в сторону, нападали на штабы советских частей и соединений, на склады и автоколонны. Много позднее советский мемуарист Н. И. Близнюк, в 1944 г. механик-водитель самоходного орудия СУ-85, отмечал, что «целые роты и полки фрицев крутились по лесам и иногда создавали нам много неприятностей». Страдания раненых немецких солдат и офицеров, которых везли целыми обозами на крестьянских подводах и которые по нескольку дней не получали никакой медицинской помощи, были ужасны.

4 июля 1944 г. генерал-полковник К. Типпельскирх и его штаб на последнем самолёте вылетели в Варшаву, бросив свою армию и прибившиеся к ней войска в Минском «котле» на произвол судьбы. По приказу Гитлера общее руководство окружёнными войсками было возложено на старшего по званию генерала В. Мюллера – генерал-лейтенанта, командира 12-го армейского корпуса. Не имея возможности оказать своим окружённым войскам какой-либо помощи и пытаясь спасти хоть часть своих солдат, Главное командование вермахта и командование группы армий «Центр» приказали Мюллеру прорываться самостоятельно группами по 3–5 тыс. человек в нескольких направлениях, а после прорыва кольца отходить на Барановичи. Выполнить приказ фюрера было очень трудно, поскольку управление окружёнными войсками было в значительной степени нарушено и дезорганизовано. Полки и дивизии распадались, терялись последние остатки воинской дисциплины. 5 июля 1944 г. генерал Мюллер отправил последнюю радиограмму в штаб группы армий «Центр»: «Сбросьте с самолёта хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?» Ответа не последовало.

За 12 дней с 23 июня по 4 июля 1944 г. включительно в ходе Витебско-Оршанской (23–28 июня 1944 г.), Могилёвской (23–28 июня 1944 г.), Бобруйской (24–29 июня 1944 г.), Минской (29 июня – 4 июля 1944 г.) и Полоцкой (29 июня – 4 июля 1944 г.) фронтовых наступательных операций советские войска нанесли поражение главным силам противника на «Белорусском балконе», продвинулись в западном направлении на 225–280 км при среднесуточном темпе 20–25 км, освободили большую часть БССР и её столицу. Задачи первого и частично второго этапов операции «Багратион» были блестяще решены. Потери войск 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов за 22–30 июня 1944 г. составили 19,6 тыс. погибшими и 74,6 тыс. ранеными и пропавшими без вести. Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта за 24 июня – 4 июля 1944 г. потеряли более 50 тыс. человек, в том числе более 9 тыс. убитыми. Вопреки ожиданиям, противник быстро пришёл в себя и оказал на рубеже «Пантера» ожесточённое сопротивление. Гитлер требовал от своих генералов любой ценой удерживать рубеж на Березине. Из тыловых районов срочно подтягивались тактические и оперативные резервы. Однако переломить ход событий в благоприятную для себя сторону немецкое командование оказалось не в состоянии. Немецкая группа армий «Центр» потеряла за 23 июня – 4 июля 1944 г., по сведениям Дневника Главного командования вермахта, 200 тыс. солдат и офицеров убитыми и пропавшими без вести, 85 тыс. пленными и 65 тыс. ранеными; 215 танков и САУ, 1500 орудий и миномётов были уничтожены и захвачены противником; 25 немецких дивизий были разгромлены, о судьбе ещё трёх ничего не было известно. 29 июня 1944 г. за успешно проведенную наступательную операцию в Беларуси И. Д. Черняховскому присвоено звание генерала армии, а К. К. Рокоссовскому – Маршала Советского Союза.

Берлин и «Вольфшанце» (резиденция гитлеровской Ставки в Восточной Пруссии) расценивали происшедшее в Беларуси как военную катастрофу, по своим масштабам затмившую Сталинград. Лишь 8 дивизий, оборонявшихся на южном фланге 2-й армии, оставались ещё полноценными, избежавшие же уничтожения жалкие остатки 3-й танковой, 4-й и 9-й армий были совершенно небоеспособны. К 5 июля они фактически прикрывали лишь узлы дорог на Двинском, Свенцянском, Вильнюсском и Барановичском направлениях. В немецком фронте образовалась 400-километровая брешь, которую нечем было заткнуть.

Вести Хойзингера о том, что оставлены Витебск, Орша, Могилёв и Бобруйск и что Минск пал вслед за ними, о том, что русские войска форсировали Березину на широком фронте, что их боевые дозоры идут на Вильнюс, Гродно, Барановичи и Брест-Литовск, о том, что «вряд ли удастся задержать русских раньше, чем они достигнут Восточной Пруссии», повергли Гитлера в состояние полной апатии. С перекошенным от боли лицом сгорбившийся фюрер сидел в зале совещаний своей штаб-квартиры за рабочим столом с разложенной на нём оперативной картой. Затем, несколько выпрямившись, дрожащими руками начал измерять расстояние от головных частей русской армии до границ Восточной Пруссии, синим карандашом вычерчивал синие стрелы, направленные во фланги прорвавшихся вперёд русских войск. «Вдруг, – вспоминают Гюнше и Линге, – он дико оглянулся, вскочил с кресла, швырнул карандаш на стол и крикнул: