Полная версия:

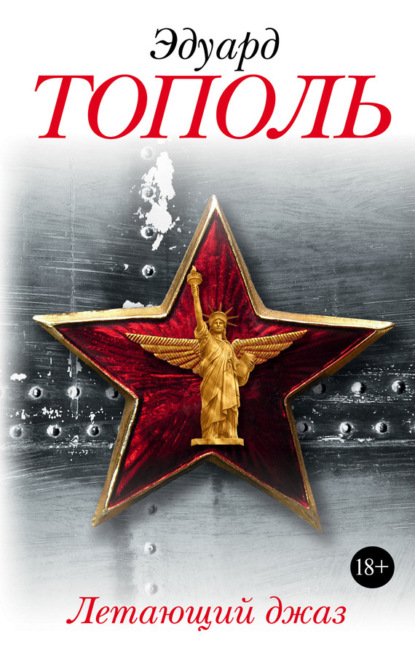

Летающий джаз

В начале ноября выпал первый снег, а в конце ударили морозы. Отлеживаться в холодной землянке Оксане стало невмоготу даже во время облав. Вместе с матерью она перетащила туда почти всю теплую одежду, которая была в хате, но что у них было? Еще до того, как Мария бросила работу и лишилась самой высокой зарплаты, которую немцы платили наемным украинцам – 850 советских рублей в месяц, она регулярно продавала на рынке все ценное, что было в хате – свою и покойной матери одежду. Потому что иначе было не выжить – хлеб на базаре стоил 100 рублей за кило, сало и масло –1500 рублей за кило, молоко 50 рублей за литр, а яйца 10 рублей за штуку. И рынок на всю Полтаву был один – все тот же Центральный, рядом с церковью между улицами Шевченко и бывшей Чапаева. Там стояли ряды деревянных прилавков, за которыми хамоватые перекупщики торговали привезенными из деревень и сел шматами сала и свинины, яйцами и мороженым молоком, а также сивушным самогоном и подсолнечным маслом в разлив. А вокруг было море нищих и полунищих стариков и старух, которые пытались с рук продать свою одежду, постельное белье, посуду и даже иконы. Ну, кто из них мог купить себе килограмм сала или хлеба? Даже для детей люди все покупали микроскопическими дозами. Сало и масло – кусочками не больше спичечного коробка, а хлеб ломтями толщиной в палец. Причем хлеб этот больше чем наполовину состоял из сушеного и толченого каштана…

Две старые бабкины кофты да пара ее же порванных чулок не могли в пещере согреть Оксану даже при первых заморозках. Стуча зубами, она приползала в хату еще до того, как Мария спускалась за ней после облавы. Дрожа всем телом, Оксана забиралась в кровать, Мария тут же ложилась к ней, обнимала, прижимала к себе. Экономя собранный летом хворост и заготовленный кизяк, печь они еще не топили. Поскольку летом немцы отняли у полтавчан и увезли в Германию чуть ли не всех коров и лошадей, с улиц почти исчезли коровьи и лошадиные плюхи, и уже не из чего было готовить кизяк – основное зимнее топливо.

Унося на рынок свое последнее богатство – туфли-«лакирашки» и фетровые ботики, Мария не знала, на что она их выменяет – на десяток картофелин или на хлеб. Но повезло – с осени сорок второго немцы подтянули на Восточный фронт своих союзников венгров, румын и итальянцев, которые не столько воевали, сколько спекулировали на рынках папиросами, шнапсом, сахарином, шоколадными конфетами и граммофонными пластинками. За полбуханки хлеба «лакирашки» Марии ушли румынскому сержанту для его юной подруги-полтавчанки, а ботики за сахарин стал торговать для своей дивчины итальянский солдат.

– Жидовские? – примеряя ботики, спросила у Марии эта дивчина.

– Чому жидовские? – обиделась Мария. – Мои. Надеть?

– Та ни! – сказала дивчина и потопала ботиками, как копытами, в подмерзшую землю. – Антонио, я хочу цю обувку!

Антонио смерил глазами ядреные бедра и груди своей дивчины и щедро вручил Марии аж полукилограммовый пакет сахарина!

Но это не решило проблему утепления Оксаны для укрытия в ее пещере. Лежа ночью в обнимку с дочерью, Мария гадала, что еще, кроме материнской иконы, она может снести на рынок, как вдруг услышала очередную, за Прудами, пулеметную стрельбу. И только теперь поняла, что имела в виду дивчина итальянца Антонио, когда спросила про ботики, не жидовские ли они. Конечно, Мария и раньше слышала, что многие торговки сбывают на рынке посуду, одежду, постельное белье и даже мелкую мебель из брошенных еврейских домов и квартир. Но теперь…

Как всегда, стрельба за Пушкаревкой смолкла еще до полуночи. Вся Полтава уже знала, что это значит: на бывшем армейском стрельбище, в траншее, названной по-украински «яром» и вырытой евреями перед расстрелом, появились свежие трупы.

Мария, однако, прождала без сна еще часа три и только после этого встала, бесшумно и на ощупь надела старую вытертую кацавейку, шерстяной платок и холщовую юбку, навернула на ноги оставшиеся от Кривоноса портянки и обула резиновые чуни. Для крепости плотно обвязала эти чуни веревочками-шнурками и, прихватив все тот же мешок, в котором носила из ГПУ-НКВД-гебисткомиссариата мужское белье и одежду для стирки, тихо, чтоб не разбудить дочь, вышла из хаты.

В конце ноября Полтаву уже подмораживает всерьез – минус 10, а то и минус 15 по Цельсию. Но крытые соломой и изморозью соседские хаты не курились дымками печных труб – соседи тоже экономили топливо на декабрь, январь и лютый февраль. Осторожно ступая скользкими чунями по хрупкой наледи и снегу, Мария вышла за калитку и темными переулками пошла в обход Лавчанского Пруда к Пушкаревскому стрельбищу. Зимой светает поздно, и в пять утра было еще темно. Но уже в Пушкаревке Мария увидела несколько темных фигур, которые с разных сторон тоже пробирались к Яру. Издали, в холодной ночной темноте, эти согнутые и мелко семенящие фигуры напоминали крыс, спешащих к поживе. Да и сама Мария была сейчас похожа на такую крысу.

А когда, оскальзываясь, падая и поднимаясь, эти крысолюди спустились к Яру, оказалось, что они здесь не первые. На всем протяжении километрового рва, заваленного зокоченевшими голыми и полуголыми, объеденными волками трупами и трупиками, и еще одетыми, только несколько часов назад расстрелянными людьми, хищно копошились два десятка полтавских баб. Немцы спускаться к расстрелянным брезговали, забирали только брошенные ими чемоданы, узлы, котомки и уезжали. И теперь со свежих трупов бабы, в первую очередь, снимали обувь – евреи, ясное дело, босыми никогда не ходили. Туфли, ботинки, сапоги и детские валенки не были порчены пулями, а бурые пятна крови легко отмоются. Труднее было стаскивать с покойников пальто, куртки, платья и нательное белье – руки и ноги у замерзших трупов не гнулись, а пропитанная кровью одежда примерзла к телам. Но опытные женщины, пришедшие сюда не впервой, были запасливо вооружены ножами и ножницами и умело спарывали все, что иначе нельзя было ни стянуть с трупов, ни содрать. А Мария пришла с голыми руками. Но и ей в это утро достались женские меховые ботинки, три совершенно целых драповых юбки, одна кроличья горжетка и два ратиновых пальто (правда, травленных пулеметными очередями, но ведь дыры можно и залатать).

Поскольку немцы вылавливали жидов не только в Полтаве, но и в окрестных селах, расстрелы в Яре происходили не реже одного раза в неделю. Таким образом, уже в январе 1943-го Оксанина пещера утеплилась ратином и драпом от пальто, а также кроличьими и даже лисьими горжетками. Лежа на этом теплом богатстве, можно было снова вспоминать: «В парке Чаир распускаются розы…»

И еды у них с мамой тоже прибавилось – жидовскую обувь, а также отстиранную и залатанную одежду Мария выменивала на рынке на продукты. Зимой, особливо в январе при тридцатиградусных крещенских морозах, теплая жидовская одежда и обувь шли на рынке не хуже украинского самогона и немецкого шнапса, и Мария баловала свою немую доченьку даже замерзшими как лед тарелками настоящего коровьего молока.

Часть вторая

Военная миссия

1

ПОДМОСКОВЬЕ, КУБИНКА. 18 октября 1943 года

18 октября 1943 года на подмосковном военном аэродроме «Кубинка» стояли, всматриваясь в низкое и уже по-зимнему хмурое небо, председатель Совета народных комиссаров СССР и по совместительству нарком иностранных дел Вячеслав Молотов и его заместители Иван Майский, Максим Литвинов и Андрей Вышинский.

Молотову (он же Скрябин) было пятьдесят три, Майскому (он же Ян Ляховецки) и Вышинскому (он же Анжей Выжински) – по шестьдесят, а Литвинову (он же Меер Валлах) – шестьдесят семь. Все четверо приехали сюда сразу после полудня и, кутаясь в черные драповые пальто с каракулевыми воротниками, уже второй час топтались на подмерзающем летном поле, почти не разговаривая друг с другом. За ними, поглядывая на часы, томились и покорно стыли на сырой октябрьской промозглости их помощники, а также рота Кремлевского парадного полка, музыканты Краснознаменного духового оркестра Красной армии и кинооператор Центральной студии кинохроники Борис Заточный с кинокамерой «Конвас-1» на штативе. Ни гренадерского роста кремлевские солдаты в парадных шинелях, ни музыканты с их трубами и барабанами, ни фронтовик Заточный (под распахнутым полушубком на его гимнастерке поблескивал орден Красной Звезды) не знали и не спрашивали, ради встречи каких гостей советского правительства их привезли сюда из Москвы. При этом всем смертельно хотелось курить, но поскольку команды на перекур не было, никто не решался закурить в присутствии знаменитых членов правительства.

Конечно, столь высокое начальство могло укрыться от холода в диспетчерской службе аэропорта или в штабе местного истребительного авиаполка. Но Молотову, самому молодому, но самому близкому к Сталину члену советского правительства, доставляло тайное удовольствие мурыжить на морозном ветру этих двух поляков и еврея, каждый из которых щеголял свободным знанием иностранных языков и давно зарился на его, Молотова, место по правую руку от Хозяина. Мерзавец Валлах-Литвинов, спекулируя своими дореволюционными заслугами перед партией и дружбой с Лениным, еще в 1930-м выжил из Наркомата по иностранным делам Георгия Чичерина, добился признания СССР Америкой и потащил советское правительство на сближение с Англией и США. Но с 1933-го Сталин стал восхищаться Гитлером, возмечтал заключить с ним союз, и Молотов подсказал Хозяину, что, если мы хотим задружить с фюрером, то в первую очередь нужно убрать еврея с должности Наркома по иностранным делам. После чего доложил на заседании ЦК, что Литвинов запрудил дипломатическую службу бывшими троцкистами и интеллигентским гнильем, лебезящим перед Западом. Умник Литвинов тут же понял, откуда ветер дует, струсил и сам написал заявление об отставке. Так Молотов стал по совместительству еще и наркомом по иностранным делам. А Максим Литвинов-Валлах… Хотя в те времена, когда юный Сталин грабил для партии кавказские банки, а Валлах ловко сбывал во Франции экспроприированные им банкноты, теперь за связи с троцкистами этого же Литвинова ждали пыточные подвалы Берии. Но тут грянула война, Сталину для получения американской помощи по ленд-лизу срочно понадобились личные контакты этого еврея с Черчиллем и Рузвельтом, и Хозяин отправил его послом в США. Там Литвинов превзошел самого себя – страшась подвалов Лубянки, не только добился распространения ленд-лиза[2] на СССР, но и получил для СССР заем в миллиард долларов! Микоян сказал Сталину, что Литвинов буквально спас этим страну, и Хозяин назначил его Молотову в заместители. Но не в знак благодарности, конечно, а на случай его дальнейших полезных контактов с Рузвельтом и Черчиллем…

Иван (Ян) Майский (Ляховецкий). Этот, вообще, меньшевик и бывший министр Временного правительства, а затем и министр в правительстве адмирала Колчака. После разгрома адмирала Красной армией Майскому удалось каким-то образом перескочить в большевики, и с тех пор он из кожи лезет вон, чтобы всех «перебольшевичить» – выступил свидетелем на процессе эсеров, пролез, пользуясь знанием английского, в Наркоминдел и стал сначала советским полпредом в Финляндии, а потом и послом в Великобритании. В прошлом, 1942 году Черчилль, находясь в Москве, даже похвалил Майского Сталину. Но Хозяин всем знает цену и сказал Черчиллю: «Он слишком болтлив и не умеет держать язык за зубами». И вот этого болтуна он, Молотов, вынужден ради временной дружбы с Англией тоже держать своим заместителем в Наркоминделе!

Наконец, Андрей Вышинский. Этот польский хорек самый опасный. Шляхтич по рождению, юрист по образованию, меньшевик по партийному прошлому, он в 1908 году угодил за свои революционные речи в бакинскую тюрьму и случайно оказался в одной камере со Сталиным. Конечно, в 1920-м, когда стало ясно, чья власть в стране, он вышел из меньшевистской партии, переметнулся к большевикам и тоже «перебольшевичил» всех – заблистал прокурорскими речами на знаменитых политических процессах 1936–1938 годов. «Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять как поганых псов!.. Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа. А над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно и радостно будет сверкать светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождем и учителем – великим Сталиным – вперед и вперед к коммунизму!» Вот какие речи умеет задвигать этот шляхтич! И этим он смертельно опасен, этим елеем он уже вымаслил свой путь к сердцу вождя, который и назначил его заместителем Молотова в Совете народных комиссаров.

Понятно, что все трое не спят по ночам, мечтая и планируя занять кресло своего начальника. Но хрена им лысого! Должности и звания могут меняться в зависимости от политической обстановки, а вот близость к Вождю… Он, Молотов, завоевал ее не лестью и болтовней, а еще в эпоху продразверстки реальными делами на Украине и своим знаменитым девизом «Нужно так ударить по кулаку, чтобы середняк перед нами вытянулся!»…

Тут, прервав мысли Вячеслава Михайловича, молодой кинооператор в армейском полушубке и кожаном авиационном шлеме вдруг подбежал к своей кинокамере на трехногом штативе, сдернул с нее темную плащ-палатку, круто развернул камеру на восток, в небо и тут же нажал кнопку «мотор». Все невольно посмотрели туда же, куда он направил свой объектив. А там из ватно-серых облаков уже выскользнул и направился к аэродрому немыслимый по тем временам красавец – четырехмоторный «боинг-24», серебристый гигант с тридцатипятиметровым размахом крыльев.

– Бля! – не сдержал Вячеслав Михайлович завистливого междометия.

– Новенький, их только начали выпускать, – сказал всезнающий Литвинов. – Исаак Ладдон конструктор.

– В Сан-Диего собирают, – уточнил Майский.

– Но какого хрена он с востока выскочил? – заметил профессионально подозрительный Вышинский.

– Москву обозревали, – предположил Литвинов.

И не ошибся: проделав из Англии кружной, через Тегеран и Баку, перелет на высоте 8000 метров, командир В-24 намеренно облетел сначала Москву, чтобы показать ее своим хозяевам – новому американскому послу в СССР Авереллу Гарриману и его дочери Кэтлин, а также их именитым друзьям: американскому государственному секретарю Корделлу Халлу и генерал-майору Джону Дину, руководителю новоучрежденной американской Военной миссии в Москве. Конечно, при виде русской столицы все они и сопровождавшие их гражданские и военные помощники тут же прильнули к иллюминаторам. Да и было на что посмотреть: купола древних кремлевских соборов, накрытые военной маскировкой, знаменитый Большой театр с закрашенным серо-зеленой краской фасадом, извилистая Москва-река, Красная площадь с закамуфлированным собором Василия Блаженного, прямые и не очень прямые улицы, разбегающиеся от Кремля. Здесь, в этих домах и на этих улицах, им предстояло жить и работать, координируя с советским руководством все свои союзнические операции по разгрому гитлеровской Германии.

Сияя белоснежно лакированным фюзеляжем с голубой каймой под иллюминаторами и надписью «UNITED STATES OF AMERICA», В-24 мягко спустился с небес и с форсом присел на посадочную полосу сначала на задние колеса шасси, а затем на невиданное доселе переднее колесо под своей носовой частью. Таких колоссальных – четырехмоторных! – воздушных лайнеров еще не видели в СССР, и восхищенный оператор ни на секунду не выпускал эту красоту из визира своей кинокамеры, плавной панорамой сопроводил «боинг» до стоянки. Там его уже поджидали два аэродромных техника с новеньким трапом, специально приготовленным под высоту заокеанского монстра.

Конечно, всех важных персон, которые стали спускаться по трапу – Корделла Халла, Аверелла Гарримана и Джона Дина – Молотов, Майский, Литвинов и Вышинский знали по встречам в Лондоне, московским переговорам по ленд-лизу, их прошлогоднему приезду в Москву вместе с Черчиллем и по разработкам советской разведки. Семидесятитрехлетний госсекретарь Халл – бывший председатель Демократической партии США, ближайший друг и соратник Рузвельта и антисемит: в 1939 году использовал все свое влияние, чтобы запретить сотням еврейских беженцев из гитлеровской Европы сойти с корабля «Сент-Луис» в США, в результате чего им пришлось вернуться в Европу, где они и погибли.

Аверелл Гарриман – наследственный миллионер, железнодорожный магнат и банкир, главный переговорщик по ленд-лизу, «верный», как он сам себя называет, «офицер своего президента» и активный сторонник сближения Рузвельта и Сталина, которого он считает «тайным демократом». После разгрома Гитлера мечтает вернуть себе польские предприятия – химические заводы, фарфоровую фабрику, цинковую шахту и угольно-металлургический комплекс, которые принадлежали ему до войны. По сообщению советской резидентуры, в Лондоне с ним произошел пикантный случай. Как специальный посланник Рузвельта в Англии и руководитель помощи СССР по ленд-лизу, он был на лондонском светском банкете, когда случилась очередная немецкая бомбежка. Конечно, свет тут же погас, и все гости немедленно спустились в бомбоубежище. Только пятидесятилетний Гарриман, уже пятнадцать лет женатый вторым браком, позволил двадцатилетней Памеле Дигби-Черчилль, подруге своей дочери Кэтлин, увести себя совсем в другую сторону, в глубину темного хозяйского дома. После короткого брака с Рэндольфом Черчиллем, сыном Уинстона Черчилля, эта Памела – рыжая, голубоглазая и а-ля наивная простушка – слыла чуть ли не главной сексуальной львицей Лондона. Чем она и Гарриман занимались в темном доме под грохот взрывов ФАУ-1, никто, конечно, не видел, но когда бомбежка закончилась и гости поднялись из бомбоубежища в дом, навстречу им вышли Гарриман и Памела. Глаза у Памелы счастливо сияли, как сияют глаза у женщин только после мощной мужской бомбежки. А усталый, с растрепанной прической Аверелл на ходу застегивал фрак. Немедленно вслед за этим невинным происшествием Гарриман помог дочке и ее подруге Памеле, которая была на два года младше Кэтлин, снять на двоих лондонскую квартиру, что отлично маскировало его частые, якобы к дочери, визиты к Памеле. И эти визиты продолжались до самого отлета Гарримана в Москву, куда его дочь Кэтлин прилетела с ним, как корреспондентка Hearst’s International News Service и Newsweek magazine[3].

Джон Рассел Дин – твердый орешек. В 47 лет генерал-майор и секретарь Объединенного комитета начальников штабов американской армии, известный своим невозмутимым характером и блестящими организационными способностями. Именно за эти качества Рузвельт и выбрал его на должность руководителя американской Военной миссии в Москве, миссии, которая должна курировать все американские поставки по ленд-лизу и координировать совместные боевые операции американских, британских и советских войск на суше, в воздухе и на море. Для этой работы Дин подобрал в свою команду cream of the cream, лучших специалистов – бригадного генерала Уильяма Криста, адмирала Клоренса Олсена, генерал-майора Сидней Спалдинга и еще три десятка молодых ассистентов и помощников.

Едва гости ступили с трапа на землю, их ошеломил духовой оркестр. Он играл… «Интернационал»! Правда, этот советский гимн никто вслух не пел, но кто же не знает слов: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!..» Впрочем, судя по беззвучно шевелящимся губам Майского и Литвинова, они пели по-французски, в оригинале:

Au citoyen Lefrancaisde la CommuneC’est la lutte finale:Groupons-nous, et demainL’InternationaleSera le genre humain!И прибывшим было совершенно ясно, что обещали им принимающие хозяева СССР:

Весь мир насилья мы разрушимДо основанья, а затемМы наш, мы новый мир построим, —Кто был ничем, тот станет всем…Лишь мы, работники всемирнойВеликой армии труда,Владеть землей имеем право,Но паразиты – никогда!Особенно «импонировали» эти слова миллионерам Халлу и Гарриману. Хотя виду они, конечно, не подавали, а стояли, замерев, с каменными лицами, что было хорошо видно кинооператору, снимавшему их крупным планом.

Правда, сразу за «Интернационалом» оркестр стал играть гимн США «Star-Spangled Banner», и гости, расслабившись и приложив правую руку к груди, мысленно запели: «O say, can you see, by the dawn’s early light, / What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming?.. / Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, / O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?..»

При этом и пожилые генералы, и их молодые помощники с любопытством присматривались к русским солдатам, парадной шеренгой застывшим у трапа самолета. Так вот с кем они теперь союзники! Высоченные и скуластые молодцы с автоматами ППШ на груди, в ладных шинелях, блестящих зеленых касках, начищенных сапогах и белоснежных перчатках. Медленно поворачивают головы, не отрывая взгляда от проходящих вдоль их строя иностранцев и пожирая глазами двадцатипятилетнюю Кэтлин Гарриман.

Дежурная речь Молотова: «Мы рады приветствовать на нашей земле наших друзей и союзников…» Кажется, подумал кинооператор, в августе 1939-го этими же словами Молотов встречал тут Риббентропа, чтобы подписать знаменитый договор о дружбе с Гитлером, договор, который позволил фюреру напасть на Англию, а СССР – на Польшу. Впрочем, ту встречу Борис не снимал, поскольку тогда он еще учился на операторском факультете ВГИКа. Но он видел и помнил ее по выпускам «Союзкиножурнала», который показывали во всех кинотеатрах страны перед началом каждого киносеанса.

Ответная дежурная речь Корделла Халла, которого Молотову переводил личный переводчик Сталина Валентин Бережков: «Мы уверены, что совместными усилиями мы разгромим нашего общего врага…»

– Караул, направо! – зычно скомандовал командир кремлевской парадной роты. – Шагом марш!

Такого слаженного, с оттягом, прусского печатного шага никогда не видел ни один из прибывших американцев, даже генерал-майор Джон Дин. Подошвы начищенных сапог в унисон взлетали в воздух на стандартную высоту 30 сантиметров и единым ударом обрушивались на землю, как того требовал ритуал, усвоенный еще при императоре Павле. Затем хозяева подвели гостей к их посольским машинам – Халла и Гарриманов к черному «Линкольну» с двенадцатицилиндровым двигателем, Дина – к новенькому кремовому «Бьюику».

Впрочем, это Борис Заточный уже не снимал – экономил пленку для съемки следующих гостей, прибытие которых ждали буквально с минуты на минуту.

– А где ваши машины? – спросил между тем Гарриман Валентина Бережкова.

– На подходе, – улыбнулся Бережков, он тоже оставался на аэродроме для встречи следующей делегации – британского министра иностранных дел Энтони Идена, советника британского правительства барона Уильяма Стрэнга, посла Великобритании в СССР барона Арчибальда Кларк-Керра и генерала Хастинга Лайонела Исмейя, советника Черчилля по военным вопросам.

Садясь с отцом в машину, Кэтлин оглянулась на помощников Джона Дина, которые направились к поджидавшему их автобусу. Точнее, на одного из них – лейтенанта Ричарда Кришнера. В свои двадцать четыре года этот Кришнер, второй пилот-штурман B-17s «Летающая крепость», уже имел восемнадцать боевых вылетов в Африке и Италии, за что получил «Крест летных заслуг» и «Пурпурное сердце». «Крестом», как известно, награждают за подвиги в воздушном бою, а «Пурпурное сердце» – особая медаль Президента за ранения, полученные в сражениях с врагами США. Сбитый над Сицилией в июле этого года, Ричард катапультировался из своей горящей «Летающей крепости» и, раненный в плечо, не только сам добрался до американских десантников, атакующих город Джела, но и дотащил до них своего ослепшего и дочерна обожженного первого пилота. Конечно, после госпиталя Ричарда отправили на штабную работу – по негласному правилу, раненных в бою и чудом избежавших смерти пилотов американские генералы, по возможности, старались больше не подвергать опасности. Но и в Объединенном комитете начальников штабов этот Кришнер был заметной фигурой – правда, не столько своими успехами в разработке авиаопераций, сколько легким характером и музыкальным талантом: чикагский джазист, он с детства играл чуть ли не на всех музыкальных инструментах и постоянно таскал с собой футляр с кларнетом, а в кармане – губную гармошку. Понятно, что такой мо́лодец пользовался успехом у всего женского персонала Объединенных штабов, и, прибыв в Лондон с командой генерала Дина, не ускользнул от внимания Кэтлин. Но, мерзавец, даже при перелете из Лондона в Москву никак не реагировал на ее пронзительные взгляды, хотя она была единственной дамой во всем самолете. Зато в первый же час полета оббегал весь самолет, нашел среди ста тридцати пяти офицеров новой Военной миссии гитариста и пианиста и выяснил у отца Кэтлин, есть ли в московском посольстве пианино и сможет ли он сколотить там небольшой джаз-банд. Заводной парень! Вот и сейчас вместо того, чтобы хоть как-то отреагировать на ее внимание, подскочил к духовому оркестру, выпросил, поставив на землю свой походный баул и футляр с кларнетом, у одного из трубачей его огромную трубу, осмотрел ее, восхитился и поговорил о чем-то. А затем остановился возле кинооператора и тычет пальцем в какой-то орден у того на груди. Неужели предлагает махнуться орденами? Впрочем, бригадный генерал Уильям Крест прервал этот контакт, позвал Ричарда в зеленый посольский автобус, куда уже сели все остальные члены делегации.