Полная версия:

GR: Полное руководство по разработке государственно-управленческих решений, теории и практике лоббирования

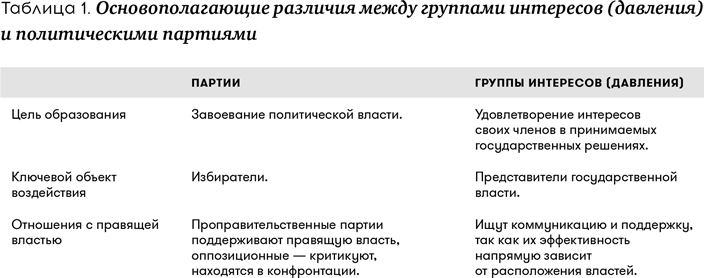

Однако, находясь в разных системах координат, в ряде случаев группы давления и партии могут привлекать друг друга для реализации своих интересов, вступая в коалиции по взаимовыгодным вопросам. Нам представляется, что существуют многочисленные случаи (не связанные с уставными целями партии, с завоеванием политической власти или расширением электоральной базы и пр.), когда партии начинают вести себя как типичные группы интересов (давления). Такие формы действия политической партии, реализующей в политическом поле свои (или чужие) корпоративные (не связанные с завоеванием политической власти) интересы мы будем называть «партийная группа давления». Рассмотрим показательный пример.

Крупная строительная компания финансово поддерживает избирательный фонд партии. При этом партия, заинтересованная в продолжении финансирования, по просьбе компании начинает оказывать влияние на орган исполнительной власти при распределении подрядов на строительство крупного государственного объекта. При этом используют весь арсенал средств от официальных писем и обращений, личных встреч руководства партии с ответственными сотрудниками ведомства до политического шантажа и угроз. Для нас очевидно, что подобного рода проявления (примеров которых можно привести очень много) должны быть рассмотрены в контексте предмета групповой теории, так как именно в таких случаях политическая партия начинает вести себя как типичная группа интересов (давления).

В заключение данного раздела следует отметить, что разница между рассмотренными социальными группами весьма условна, а представленные статусы (образы), на наш взгляд, – лишь те или иные проявления деятельности социальных групп. Группы давления, мобилизуя в высшие периоды своего развития значительные группы поддержки, могут выдвигать политические требования, выступать на парламентских выборах, их представители могут выдвигаться в правительство и даже в президенты. В подтверждение сказанного можно привести ряд примеров: зеленые партии в Европе; партия пиратов в Швеции; политические инициативы защитника прав потребителей Ральфа Надера в США, возникшие на основании соответствующих движений; предпринимательские, аграрные партии в России в 1990-е гг., чьей базой являлись соответствующие профессиональные ассоциации, первоначально не ставящие своей целью завоевание власти. Исследователь групп давления Никита Иванов пишет на примере из истории США: «Вершиной лоббистских устремлений, доступной лишь наиболее мощным группам давления, является наличие “своего” президента. Чаще всего говорят о приведении к власти, или по-американски «делании», президента определенными финансовыми группами. За каждым из первых лиц стоят, как правило, определенные политические силы: Джонсон – нефтяники Техаса, Рейган – “Калифорнийская группа” и т. д.»[47].

Представляется, что определяющий «водораздел» здесь проходит через наличие у группы давления главным образом общественной поддержки, чем она больше, тем более активна в политической сфере эта социальная группа, тем сильнее она превращается из группы давления в политическое движение и, наконец, в политическую партию. Сложно представить себе такую социальную группу, которая при удачно складывающихся для нее обстоятельствах отказалась бы от повышения своего статуса до политической партии, законодательно имея гораздо больше возможностей влияния на государственную политику (возможности инициировать законопроекты, писать обязательные для рассмотрения обращения и пр.), чем группа давления.

Теоретизируя, мы можем утверждать, что с точки зрения политического развития «социальная группа» – это потенциально «группа интересов», «группа интересов» – это потенциально «группа давления», «группа давления» – это потенциально «политическое движение», «политическое движение» – это потенциально «политическая партия», «политическая партия» – это потенциально «фракция в парламенте»[48].

С другой стороны, такие «обстоятельства», конечно, следует воспринимать, скорее, как исключение из правил. Возьмем, к примеру, успешно функционирующую в России общественную организацию – «Национальный союз производителей пива и напитков». Данная организация консолидирует 95 % производителей пива в России, сам напиток пользуется известной популярностью среди широких слоев населения страны. Организация – при прочих равных с другими подобными союзами условиях – эффективно взаимодействует с органами государственной власти. Однако очевидно, что, несмотря на свою безусловную эффективность как группа давления, начни данная организация выдвигать политические требования, например создав политическое движение и выдвинув свою партию на парламентские выборы, это, скорее всего, не только бы не привело к положительному результату[49], но и вызвало бы известное раздражение в государственных кругах, в результате чего данная группа, очевидно, была бы маргинализирована, потеряв возможность эффективно излагать свои позиции власти. Причины политических неудач подобного рода групп связаны с тем, что выдвигаемые ими программы, за редким исключением, значимы для очень небольшой группы избирателей. В результате на практике они могут надеяться лишь на незначительное представительство в парламенте, при этом их депутаты проходят туда в составе массовых партий, агрегирующих разнообразные интересы самых разных групп, слоев общества.

Исключением из правил являются, например, уже упомянутая выше Европейская партия зеленых, которая на выборах 2009 г. получила 6,3 % голосов и имеет 46 депутатов в Европейском парламенте. Другим любопытным примером является шведская Партия пиратов, появившаяся в 2006 г. Партия выступает против существующего законодательства в области интеллектуальной собственности, патентов, копирайта и за неучастие Швеции в международных организациях по защите авторских прав, таких как ВОИС и ВТО. На прошедших с 4 по 7 июня 2009 г. выборах в Европарламент Пиратская партия набрала в Швеции 7,1 % голосов, которые обеспечили ей одно место в Европарламенте. Однако, как было отмечено, данные примеры стоит воспринимать скорее как исключение из правил, чем как устоявшуюся тенденцию.

Таким образом, основополагающий тезис, что группа интересов не стремится к завоеванию власти, мы не можем признать в полной мере состоятельным. На наш взгляд, правильнее было бы сказать, что группа интересов, не обладая достаточными ресурсами (необходимой общественной поддержкой, финансовыми или административными активами и пр.) просто не может или опасается повысить свой политический статус до более высокого уровня. Кроме того, сделав такую попытку, группа интересов начинает претендовать на властный ресурс, которым обладают представители государственной власти. Указанное, скорее всего, приведет к конфронтации с властными группами и может закончиться негативно для группы интересов (вплоть до политической изоляции).

ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЛОББИЗМ

Впервые понятие плюрализма применительно к политике ввел в начале XX в. британский политолог Г. Ласки. Плюралистический взгляд на политику оставался доминирующим в политической науке США и Западной Европы вплоть до 1970-х гг.

В рамках данной теории[50] считается, что группы давления образуются спонтанно, они многочисленны, имеют различные интересы, конкурируют между собой за право получения того или иного ресурса. Эти группы давления образованы и действуют вне зависимости от государства, они самостоятельно определяют свои интересы, выбирают лидеров и пр. Ни одна из таких групп не обладает исключительным правом (монополией) на представительство интересов социальных групп, а характер влияния на власть определяется в результате жесткой конкурентной борьбы.

Американский политолог Ф. Шмиттер раскрывает наиболее важные аспекты данной модели следующим образом: «Плюрализм может быть определен как система представительства интересов, в которой составляющие ее элементы организованы в неопределенное множество сложных, добровольных, конкурирующих, неиерархичных и самоопределяющихся (как относительно типа, так и сферы интересов) образований, которые специально не лицензируются, не признаются, не субсидируются или каким-либо образом не контролируются (в отношении выбора лидерства или выражения интересов) государством и которые не стремятся к монополии репрезентационной активности среди соответствующих образований»[51].

Российский политолог А. Павроз считает, что плюралистическая модель взаимодействия государства и групп интересов предполагает наличие неограниченного множества свободно возникающих, независимых от государства, не обладающих монополией на представительство интересов в той или иной сфере и не организованных в иерархическую систему групп интересов, которые конкурируют между собой за влияние на процессы выработки и осуществления государственной политики[52]. Следовательно, плюрализм[53] характеризуется следующими чертами:

● количество акторов, которые оказывают давление на политические институты (в том числе и на государство) не ограничено;

● основным типом акторов выступают конфликтующие группы интересов;

● отсутствует монополия на представительство интересов;

● возможно как сильное, так и слабое государство;

● симбиоз или кооперация между государством и группами интересов не предполагается;

● сами группы интересов основаны на добровольном членстве и открытости;

● уровень институционализации взаимоотношений между государством и группами интересов довольно низкий.

Стоит отметить, что плюрализм не представлял собой какой-то единой теории. В рамках данной парадигмы существовали различные модели отношений между государством и группами интересов. В сфере изучаемого нами вопроса, значительный интерес представляют две работы американского политолога Р. Даля, стремящегося обосновать адекватность плюралистической модели. В работе «Демократия и ее критики» ученый обосновывает концепцию «полиархии» (др.-греч. πολυαρχία – «многовластие, власть многих») – политической системы, основанной на открытой политической конкуренции различных групп в борьбе за поддержку избирателей. В рамках данной системы наивысшие иерархи государства вынуждены изменять свое поведение таким образом, чтобы выиграть выборы в политическом соревновании с другими кандидатами, партиями и группами влияния[54]. Модель полиархии основывается на семи институтах, к которым относятся:

1. Выборные государственные должности;

2. Свободные, честные и регулярно проводимые выборы, в которых имеет право участвовать каждый гражданин (как избиратель и как кандидат), в сочетании с непрерывным открытым политическим соперничеством между гражданами и их объединениями;

3. Отзывчивость правительства;

4. Свобода самовыражения;

5. Доступ к альтернативным и независимым источникам информации;

6. Автономия общественных организаций;

7. Всеобщий охват гражданства.

Другой важной работой этого политолога в контексте исследуемого нами явления является книга «Кто правит?», которая посвящена обстоятельному анализу результатов прикладного социологического исследования о демократии и распределении политической власти в американском обществе, на примере города Нью-Хейвен (штат Коннектикут)[55]. По результатам исследования, проводившегося с 1951 по 1959 г., ученый делает вывод, что, несмотря на неравенство сил, граждане Нью-Хейвена оказывали существенное косвенное влияние на принятие политических решений путем участия в выборах, результаты которых интерпретировались лидерами как выражение определенных приоритетов, учитывавшихся при выработке политического курса. В Нью-Хейвене не произошло аккумуляции всех ресурсов в руках одной группы и не сложилось монополии на городские решения. Иными словами, власть в городе оказалась распределена между различными группировками, которые контролировали решения в отдельных областях, но не всю политику города. Поэтому на вопрос «кто правит?» ученый отвечает: небольшие группы лидеров, меняющиеся в зависимости от сферы и характера решаемой политической проблемы, а также имеющихся ресурсов. Как правило, группы имеют наибольшее влияние в тех сферах, которые напрямую затрагивают их интересы. При этом, по мнению Даля, данные выводы можно экстраполировать на все американское общество по причине того, что Нью-Хейвен является достаточно типичным американским городом.

С точки зрения изучения лоббизма плюралистическая теория интересна прежде всего следующим.

Во-первых, теория плюрализма акцентирует внимание на устойчивости взаимоотношений между государством (отдельными органами государства), с одной стороны, и определенными группами интересов, с другой. При этом в рамках данной концепции делается упор на группы интересов как ведущую силу в этих взаимоотношениях. Плюралисты считают, что граждане могут реализовать свои интересы, объединяясь в какую-либо существующую группу давления, тем самым получая возможность влиять на политику. Данный подход позволит нам детально изучить субъектный статус лоббизма, раскрыв все многообразие его акторов.

Во-вторых, как покажут наши исследования в дальнейшем, модель «полиархии» и ее базисные институты, описанные Далем, также являются идеальной моделью для зарождения и развития института профессионального лоббирования. Именно через институциональные предпосылки, заложенные в теории полиархии, нами впоследствии будет раскрыта суть института профессионального лоббирования.

В-третьих, плюралистический подход к распределению власти в социуме, определяет, с одной стороны, отсутствие монополии какой-либо группы на власть, с другой – существование противоборствующих центров власти, конкурирующих друг с другом, а также контролирующих друг друга. Указанное позволит нам в дальнейшем объяснить, почему незначительные группы, не обеспеченные должным образом финансовыми и административными ресурсами, могут эффективно противостоять коммерческим корпоративным структурам и их ассоциациям в борьбе за итоговые политические решения. Многочисленные примеры этого противостояния – весомый аргумент в ответ критикам теории, утверждающим, что плюрализм различных интересов не обеспечивается в реальном политическом процессе, где доминирующую роль играет большой бизнес.

В-четвертых, подход, используемый в плюралистической теории, при котором роль государства принижается по сравнению с группами, органичен для описания лоббистского процесса лишь в ряде стран с демократическим политическим режимом. Данная концепция явно неприменима, во-первых, в авторитарных и тоталитарных режимах, в которых любое политическое вмешательство или подавляется или строго регламентируется; во-вторых, в странах, хоть и являющихся демократическими, но в политической культуре которых существует сильное влияние сословных, религиозных и пр. традиций (например, Япония).

В-пятых, в рамках теории политического плюрализма лоббизм способствует более гармоничному преобразованию различных частных интересов в единый общественный интерес, формированию оптимальной с точки зрения максимизации благосостояния всего общества государственной политики.

ТЕОРИЯ ЭЛИТ И ЛОББИЗМ

Предпосылки теории элит можно найти у философов Древней Греции и Китая. Однако первыми, кто построил целостную концепцию элит на опыте наблюдения за реальными политическими событиями, были представители итальянской школы политической социологии. Например, итальянский экономист и социолог В. Парето, который и ввел термин «элита» в политологический лексикон, понимал под ним лиц, получивших наивысшую оценку в своей области деятельности, достигших высшего уровня компетентности. В другой своей работе Парето пишет, что это «люди, занимающие высокое положение соответственно степени своего влияния и политического и социального могущества. Большинство тех, кто в нее входит, как представляется, в незаурядной степени обладают определенными качествами – неважно, хорошими или дурными, – которые обеспечивают власть». Другой основоположник элитизма, Г. Моска, определяет элиту, как наиболее активных в политическом отношении людей, ориентированных на власть, это организованное меньшинство, осуществляющее управление неорганизованным большинством[56].

Как видно из определений, представители элитистского направления исходят из постулата о том, что на практике принятие всех важных политических решений осуществляется верхушкой общества – элитой, которая формируется по самым различным признакам: происхождение, опыт, верования, образование и пр.[57]

Элита осуществляет функции управления обществом, а также вырабатывает новые модели поведения, позволяющие обществу приспосабливаться к меняющейся политической реальности.

До выхода эмпирического исследования Р. Даля в 1961 г., среди американских политологов доминировали именно элитистские концепции, что подтверждалось рядом социологических исследований. Наибольший резонанс в контексте полемики по вопросам распределения власти в обществе вызвали книга исследователей Р. и Х. Линд «Средний город» (1929)[58], докторская диссертация социолога Ф. Хантера «Структура власти в общности» (1953)[59] и книга Ч. Миллса «Властвующая элита» (1959)[60].

Первыми эмпирическими исследованиями, в которых предпринята попытка охарактеризовать распределение власти в городской общности, были исследования Р. и Х. Линд, проведенные в г. Мунси (штат Индиана) в 1920–1930-х гг. Было обнаружено, что политика в городе контролируется элитой бизнеса, в которой, в свою очередь, доминирует одна семья (семья «Х»). Власть делового класса опиралась на его материальные ресурсы и престиж. Семья «Х» занимала стратегические позиции во всех важнейших сферах городской жизни – экономической, социальной, политической, – фактически контролируя их. Политическое влияние семьи «Х» осуществлялось как непосредственно – через руководящие структуры в обеих партийных организациях города, – так и через неформальные связи[61].

Согласно эмпирическим исследованиям Ф. Хантера, основанным на результатах изучения распределения политической власти в г. Атланта, ключевые решения принимаются узкой и изолированной от населения группой, включающей в себя верхушку городских политиков и чиновников, крупных собственников и топ-менеджеров корпораций, без особого участия других групп интересов. По Хантеру получалось, что политический плюрализм в лучшем случае имел место на уровне среднего звена пирамиды власти. Он фактически отрицал влияние различных групп (кроме бизнеса) на тех, кто обладает официальной властью, отвергая, таким образом, ключевой пункт групповой теории. Элита в Атланте обращала мало внимания на интересы потенциальных и актуальных групп, сама решала все важные вопросы, оставляя «избранникам народа» заниматься второстепенными проблемами и реализацией исходящих от нее директив[62].

Согласно исследованиям американского социолога Ч. Миллса, главенствующее место в обществе занимают три элитные группы: экономическая, политическая и военная. В США в эти группы входит относительно постоянное число семей. Это приводит к тому, что выборы президента или конгрессменов – фикция, факт, не имеющий существенного значения. Нижнюю же ступень в этой структуре занимает большинство граждан, которые якобы являются опорой демократии, но на самом деле подчиняются воле элиты.

Благодаря социологическим исследованиям американских ученых, традиционные плюралистические объяснения американской политической системы были отвергнуты как не соответствующие эмпирической реальности. Т. Дай, Х. Цайглер делают вывод, что, вопреки утверждениям плюралистов, никакой серьезной конкуренции и различий между отдельными элитными группами нет. Напротив, между ними существует своего рода «фундаментальное согласие», опирающееся на признанные в рамках данного слоя единые «правила игры», а их отношение к простым гражданам определяется общеэлитными интересами. По мнению консервативных неоэлитистов, в принятии стратегических решений все определяет несменяемая элита (в США – примерно 5000 человек); «некомпетентные» массы от этого процесса полностью отстранены[63].

С точки зрения изучения лоббизма теория элит интересна прежде всего тем, что, начиная с работ Ф. Хантера, политическая система начала рассматриваться не со стороны формальных институтов, основанных на законности, общественном участии, выборах и пр., а со стороны разбора категорий политического влияния и политических манипуляций. Указанное не только позволит нам более трезво оценить распределение политической власти в обществе, но и детально проанализировать ключевые лоббистские технологии, применяемые для создания необходимого общественного мнения при продвижении той или иной политической инициативы.

Значимой заслугой социологов-элитистов также является разработка метода, позволяющего выделить правящую элиту в различных видах социальных общностей. Разработанная ими методология получила широкое распространение и стала адекватным способом определения основных субъектов власти. Указанное является фундаментальным критерием в изучении явления лоббизма, которое основывается на точной оценке политических субъектов власти, анализе формальных и неформальных взаимосвязей как между ними, так и внутри них.

И, наконец, одним из ключевых выводов теории элит является то, что реальное влияние лоббистов на итоговый процесс выработки важнейших политических решений преувеличено. Образ могущественного лоббиста, созданный сторонниками плюрализма, – это скорее миф, чем реальность. Отсюда следует, что, в лучшем случае, лоббисты оказывают воздействие на уровне среднего звена пирамиды власти, а в реальности их функция, скорее, сводится к информированию. Представленная гипотеза позволит нам в дальнейшем адекватно оценить реальную сферу компетенций практикующих лоббистов, поможет разграничить их роль и роли, например, глав и владельцев крупнейших корпораций, которые, также проявляя активность в политической сфере, в большинстве случаев достигают договоренностей на том уровне, куда лоббистам «вход заказан».

НЕОМАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ И ЛОББИЗМ

Неомарксизм – это совокупность обновленческих социально-философских и экономических концепций, восходящих к Карлу Марксу, которые были противопоставлены прежнему так называемому ортодоксальному марксизму, ленинизму и пр. В рамках изучаемого нами явления наибольший интерес в данной теории представляет концепция «господствующего класса», получившая начиная с середины 1960-х гг. широкое распространение среди неомарксистов. Суть этой концепции состоит в том, что в принимаемых государственных решениях находят отражение прежде всего «капиталистические интересы», поскольку у государства, существующего в условиях капитализма, нет и не может быть иных приоритетов[64]. Марксисты отвергают понятие «элита», считая, что власть в обществе осуществляется господствующим эксплуататорским классом владельцев средств производства, а понятие элиты не является необходимым при анализе политической системы, поскольку совпадает с понятием правящего класса[65].

Эмпирическое подтверждение этой концепции мы находим в трудах ряда американских социологов. Например, в исследовании, проведенном М. Кренсоном в 1970 г. в городе Гэри, изначальной задачей было выяснить, почему в некоторых городах охране окружающей среды уделялось меньшее внимание, чем в других. Ключевой вывод работы констатировал: эти различия обусловлены тем, что в одних городах на принятие законодательства об охране окружающей среды оказывается чрезмерное скрытое давление со стороны крупных коммерческих структур, а в других его нет. Например, в городе Гэри доминировала сталелитейная корпорация US Steel, чьи интересы преобладали на политическом уровне. В результате власти не решались на принятие жестких антиполлюционных мер, которые не только привели бы к ответной реакции корпорации, но и могли вынудить ее уменьшить производство, сократить рабочие места, перенести производственные мощности на другие территории и т. п.[66]

Другое полезное для изучаемого нами явления исследование было проведено в 1970-х гг. социологами власти С. Кокберн, Дж. Лоджкин, Эд. Хэйес и др. В проведенных ими эмпирических исследованиях были сделаны выводы, что городская политика осуществляется главным образом в интересах крупного капитала; их выразителем выступает прежде всего центральное правительство, имеющее возможности реализовать свою волю как на национальном, так и на местном уровнях через вмешательство в деятельность муниципальных органов[67].

В рамках изучаемого нами вопроса значительный интерес представляют работы американского политолога У. Домхоффа. Его первая книга «Кто управляет Америкой?» (1967) целиком посвящена обоснованию тезиса о стратегической роли «господствующего класса» в механизме принятия решений в современных законодательных и исполнительных институтах США[68]. Согласно его оценке, «господствующий класс принимает и навязывает массам все важнейшие решения по экономическим, социальным и политическим вопросам», причем содержание этих решений отражает «главным образом интересы владельцев и менеджеров крупнейших корпораций и банков».