Полная версия:

GR: Полное руководство по разработке государственно-управленческих решений, теории и практике лоббирования

В заключение стоит отметить, что приведенная концепция и подтверждающая ее аргументация имеют, на наш взгляд, целый ряд серьезных ограничений. Основные из них следующие.

Во-первых, возможным аргументом критиков рассматриваемого здесь подхода является тезис о «неравном обмене». Очевидно, что политический стейкхолдер, участвуя в принятии государственного решения, от которого, например, зависит существенный рост (или сохранение уровня) доходов той или иной компании или отрасли, получает взамен слишком мало – некую информацию, повышающую уровень его компетентности. Конечно, можно сколько угодно говорить о профессиональной репутации, этике государственного служащего, а также о возможных известных рисках, держащих представителя власти в рамках его служебного долга и т. п., однако здравый смысл подсказывает, что здесь кроется важная проблема, которая особенно обостряется в капиталистической экономике, где деньги являются универсальным мерилом. Система «вращающихся дверей», распространенная в США, в результате которой чиновник переходит из государственной службы в бизнес, из бизнеса на государственную службу (часто в связи с победой той или иной партии на выборах в американский парламент), гармонично повышая тем самым как свой финансовый, так и административный капитал, в данном случае, очевидно является хорошей традицией, сглаживающей проблему «неравного обмена». Но отсутствие такой традиции в политической культуре России является существенным дополнительным аргументом сторонников коррупционной теории лоббизма.

Во-вторых, ценность информации, предоставляемой лоббистом, и вытекающее из этого положение данного института напрямую зависит от особенностей политической системы. Например, значение информирования о настроениях избирателей по тому или иному вопросу будет более важным при мажоритарной системе выборов в стране, когда член парламента несет персональную ответственность перед избирателями его округа. Персональная ответственность делает его зависимым от общественного мнения, интересов локальных групп и пр. При пропорциональной системе выборов, в результате которых парламент формируется по спискам победивших на выборах партий, публичный политик по аналогии с бюрократом заинтересован скорее в упрочнении своего положения в партийной иерархии, чем в популярности среди избирателей. Следовательно, ресурс информирования, которым располагает лоббист, будет в данном контексте не столь важен, а статус лоббиста понизится.

Ценность информации как ключевого ресурса лоббиста также зависит от особенностей функционирования бюрократического класса. Например, если в политической системе критерий эффективности, нацеленность на результат и пр. являются существенными ценностями, а чиновник по аналогии с корпоративным менеджером имеет четкую систему отчетности и мотиваций, деятельность лоббиста для него будет важной, так как она не только повышает его компетентность, но и является индикатором восприятия его действий в профессиональной среде. Если же в бюрократической среде распространено назначение на должности по принципу личной преданности, а не эффективности кандидата, «кумовства», отказа от любых инициатив, размытых показателей отчетности и пр., то ресурс информирования, которым обладает лоббист, перестает иметь какое-либо определяющее значение. Как мы видим из приведенных выше примеров, для формирования и развития института лоббизма в его цивилизованном виде, основанном на информировании и убеждении, должны быть созданы определенные условия, которые могли бы способствовать тому, чтобы ключевым ресурсом лоббиста для политика был его интеллектуальный, а не финансовый капитал.

ГЛАВА 3

СУБЪЕКТНЫЙ СТАТУС ЛОББИЗМА

В российской науке и зарубежной научной среде идет долгая дискуссия об определении термина «субъект лоббизма» («лоббист»), прежде всего о круге акторов, которых следует относить к данному понятию. Ключевые разногласия строятся вокруг ряда вопросов, к которым мы, в первую очередь, отнесли бы следующие.

● Каково соотношение групп интересов (влияния) и субъектов лоббизма?

● Уместно ли относить к субъектам лоббизма представителей органов государственной (муниципальной) власти?

● Индивидуальный и институциональный подход к субъектам лоббизма.

● Уместно ли относить к субъектам лоббизма сотрудников департаментов по связям с органами государственной власти (GR-менеджеров)?

● Уместно ли относить к субъектам лоббизма так называемых встроенных лоббистов?

● Уместно относить к лоббизму активность рядовых граждан?

Рассмотрим указанные разногласия подробнее.

§ 1 СООТНЕСЕНИЕ ГРУПП ИНТЕРЕСОВ (ВЛИЯНИЯ) И СУБЪЕКТОВ ЛОББИЗМА: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧНОЕ

Приступая к анализу соотношения групп интересов (давления) и субъектов лоббизма, возникает разумный вопрос о целесообразности введения дополнительных понятийных категорий при наличии уже устоявшейся и хорошо разработанной, прежде всего американской школой политологии, теории заинтересованных групп. На первый взгляд, введение дополнительного понятийного аппарата может показаться излишним, ведь термины «лоббизм», «лоббирование» можно с легкостью заменить словами «воздействие», «влияние», а понятие «лоббист» можно определить как «представитель группы влияния, давления» и т. п. Стоит констатировать, что достаточно большое количество ученых идут именно по этому пути, часто напрямую соотнося данные категории. Например, М. Мунтян пишет о том, что: лоббизм «есть форма законного влияния “групп давления” на управленческие решения государственных органов в целях удовлетворения интересов определенных социальных структур (организаций, ассоциаций, территориальных образований, слоев граждан и т. д.)»[191]. Исследователь Т. Масловская под лоббированием понимает процесс взаимодействия групп интересов с субъектами власти, направленный на реализацию групповых интересов при принятии решений[192]. Таким образом, ученые приравнивают субъектов лоббизма к группам (интересов) давления, фактически напрямую соотнося данные понятия.

В то же время у ряда российских и зарубежных авторов мы находим разграничения данных категорий, при этом лоббизм выделяется в отдельный самостоятельный институт с только ему присущими качествами и характеристиками. Так, американский ученый Г. Макконнелл в середине прошлого века, проводя грань между группами давления и лобби, писал: «Группа давления – это организация, которая защищает определенные материальные, духовные или другие интересы посредством платных агентов или лоббистов, нанятых для воздействия на законодателей и должностных лиц, поддержкой кандидатов, выдвигаемых политическими партиями, или систематическим ведением просветительских или пропагандистских кампаний среди широкой общественности»[193]. Российский политолог Н. Зяблюк, исследуя активность заинтересованных групп в США, четко определяет, что «заинтересованная группа, став группой давления, может одновременно быть собственно лоббистом, если осуществляет давление сама, но может и не быть им, если функции осуществления переданы другим группам. Таким образом, выстраивается следующая цепочка: заинтересованная группа – группа давления – лоббистская организация»[194]. Исследователь М. Мунтян еще более категоричен, по его мнению, несмотря на то что «большинство лоббистов представляют группы, обладающие особыми интересами, лоббизм не может быть отождествлен с деятельностью и поведением таких групп вообще. Во-первых, не только группы, но и отдельные лица могут осуществлять лоббирование. Во-вторых, группы, преследующие общие интересы, могут быть вовлечены во многие другие формы деятельности в дополнение к лоббированию, а могут и вовсе не заниматься им. В-третьих, группы или индивиды могут найти способ прямого представительства своих интересов в органах власти без посредников-лоббистов»[195].

В первой главе книги нами была представлена базовая теория групп, которая является предтечей к анализу теории лоббизма. В данной главе мы детально рассмотрим субъектный статус лоббизма. Здесь же мы соотнесем две теории, выделим в них общее и частное. Мы надеемся, что приведенные выводы и обобщающие заключения поставят точку в дискуссии о соотношении субъектов лоббизма и групп интересов.

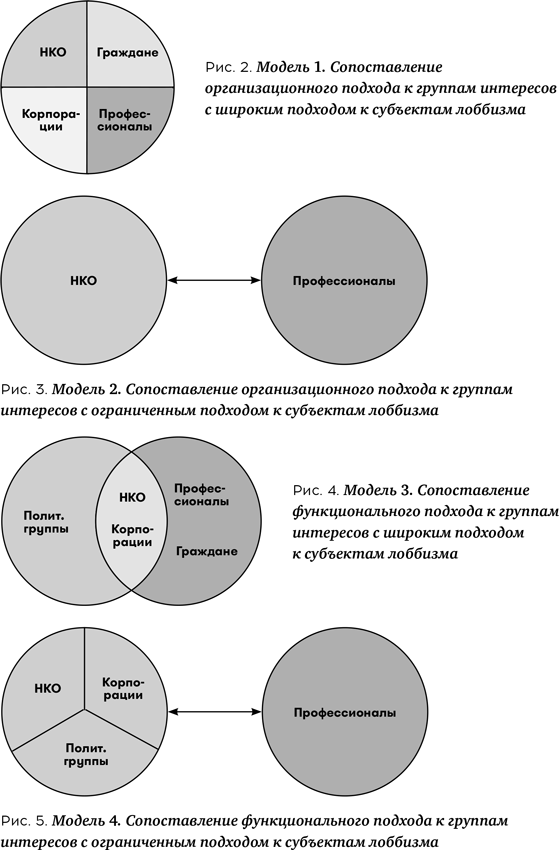

Для итоговых сопоставлений групп интересов и субъектов лоббизма сравним две концепции, исходя из их субъектного состава. Для сравнения концепций по субъектному составу мы будем использовать два уже рассмотренных нами подхода. В рамках теории групп – это организационный и функциональный подходы; в рамках теории лоббизма – это широкий и ограниченный подходы. Для наглядности изобразим графически внутреннюю структуру групп интересов (давления) и субъектов лоббизма в их сопоставлении при разных моделях.

Из представленных графических изображений можно сделать ряд выводов, а также дать оценочную характеристику плюсов и минусов каждого из представленных сопоставлений с точки зрения перспектив развития рассматриваемого направления в рамках политической науки. Представляется, что каждый из подходов – лишь инструментарий, позволяющий глубже понять рассматриваемых акторов в их взаимосвязи с органами публичной власти. Исходя из этого главного критерия мы и должны обосновывать выбор модели.

По рисунку 2. Сопоставляется организационный подход к группам интересов с широким подходом к субъектам лоббизма

Из представленного рисунка следует следующая логическая связь. Любая группа интересов является субъектом лоббизма, но не любой субъект лоббизма является группой интересов. Группа интересов в лице некоммерческих организаций (НКО) является лишь частью субъектного поля лоббизма. На наш взгляд, при данном подходе роль групп слишком принижается, а их субъектное поле чрезмерно ограничено, что не позволяет, например, всецело изучить действия ведомственных групп при их взаимодействии с другими властными группами в процессе перераспределения финансовых и (или) властных ресурсов, а также региональных групп при их воздействии на федеральный центр, например, при распределении бюджетных средств. И данная модель может быть использована при изучении теории лоббизма без глубокого анализа и взаимосвязи с групповой теорией.

По рисунку 3. Сопоставляется организационный подход к группам интересов с ограниченным подходом к субъектам лоббизма

Из представленного рисунка следует следующая логическая связь: субъектное поле групп интересов и субъектное поле лоббизма – два разных, несвязанных по своему составу института. По субъектному составу данная модель наиболее ограничена и включает в себя только некоммерческие организации и профессиональных лоббистов. Использование такой модели слишком сужает изучение общественных давлений на публичную власть, исключая из своего поля не только региональные и ведомственные группы, но и деятельность по воздействию на государственные органы власти таких важных субъектов, как корпорации и пр. Кроме того, модель не позволяет всецело изучить деятельность профессиональных лоббистов, так как их заказчиками, помимо некоммерческих организаций, выступают также корпорации, а в ряде мировых юрисдикций – региональные и муниципальные администрации, отдельные государства и пр.

По рисунку 4. Сопоставляется функциональный подход к группам интересов с широким подходом к субъектам лоббизма

Из представленного рисунка следует следующая логическая связь групп интересов и субъектов лоббизма – это взаимопересекающиеся акторы. При сравнении субъектного поля групп интересов и субъектов лоббизма в данной модели четко определяются общее и особенное.

Представленная модель хорошо раскрывает дуалистическую природу корпораций и некоммерческих организаций. С одной стороны, данные заинтересованные группы могут осуществлять давление на органы публичной власти самостоятельно через своих штатных сотрудников (GR-специалистов), с другой – передать эту функцию профессиональному лоббисту (индивидуальному, в виде частного лоббиста, или институциональному, в виде лоббистской фирмы).

Представленная модель определяет место активности рядовых граждан, оказывающих воздействие на органы публичной власти в личных интересах. Их деятельность выпадает из предмета изучения теории групп и в большинстве случаев, как было показано выше, из предмета правовой науки. Но в рамках теории лоббизма их деятельность представляет определенный интерес, а представленная модель наглядно показывает их место в рамках общественного давления на публичную власть.

Данная модель также позволяет решить проблему научных споров, связанных с определением статуса политических групп (ведомственного, регионального и пр. воздействия на власть), чьи субъекты всегда были причиной разногласий среди теоретиков лоббизма, так как их статус противоречил базовой предпосылке лоббизма – негосударственному характеру воздействия. Следовательно, отказ от этой предпосылки политологами неизбежно приводил к размыванию данного явления, что мешало его целостному изучению, систематизации и невозможности (при данном подходе) законодательного регулирования. Если же предпосылка оставалась, из объекта изучения выпадали вышеупомянутые акторы по причине их несоответствия фундаментальным критериям института лоббизма. Но данное теоретическое противоречие в представленной модели легко разрешается. В контексте рассмотренной нами выше теории групп, например, ведомственные группы, конкурирующие друг с другом за распределение финансовых, властных, кадровых и пр. ресурсов, следует определить как ведомственные группы давления. В рамках представленной модели также легко поддаются изучению разнообразные депутатские группы, объединенные по отраслевому или земляческому признакам; деятельность официальных представителей правительства, президента, федеральных органов государственной власти в палатах парламента, сопровождающих нормотворческий процесс представляемых ими институтов и т. п. Также просто разделяются термины «региональный лоббист» и «региональная группа давления». Представителей региональной власти, их официальных представителей на уровне федерации, в том числе депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, следует относить к региональной группе давления. К региональным лоббистам же следует относить разного рода региональные ассоциации, союзы, профессиональные фирмы, отстаивающие интересы региона на федеральном уровне[196].

Делая итоговый вывод по рассмотренной модели, стоит признать, что благодаря ее универсализму она в наибольшей степени подходит для изучения общественного давления на власть в рамках политологической дисциплины.

По рисунку 5. Сопоставляется функциональный подход к группам интересов с ограниченным подходом к субъектам лоббизма

Из представленного рисунка следует следующая логическая связь: субъектное поле групп интересов и субъектное поля лоббизма – два разных, не связанных по своему составу института. Эту модель можно рассмотреть следующим образом. Группа интересов ради достижения конкретных результатов для своих членов может воздействовать на органы публичной власти как самостоятельно, так и обратившись к профессиональным посредникам (лоббистам), которые, обладая определенными навыками, обеспечат принятие необходимых законодательных и административных решений. В таком случае профессиональные посредники становятся эффективным инструментом групп интересов в достижении своих целей в политическом процессе[197]. Данная модель может быть использована при изучении теории групп без глубокого анализа практических особенностей лоббистской деятельности.

§ 2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ К СУБЪЕКТНОМУ СТАТУСУ ЛОББИЗМА

В российской научной среде можно выделить два подхода относительно возможности включения как индивидуальных, так и институциональных представителей органов государственной (муниципальной) власти в субъектное поле лоббизма: функциональный и организационный подходы.

Сторонники функционального подхода относят к лоббистам всех, кто пытается оказывать воздействие на власть в своих целях. Субъектным (организационным) статусом таких акторов они пренебрегают. Например, исследователи М. Левин и Е. Левина считают, что лоббисты – это все те, кто делает «любые попытки повлиять на принятие решений, затрагивающие интересы лоббирующего»[198]. Таким образом, в рамках данного подхода лоббизм – это не только давление бизнеса, общественных организаций на органы власти, но и деятельность самих субъектов власти, направленная на продвижение своих корпоративных интересов, получение особых властных преференций и т. п. Именно эта трактовка, к примеру, содержится в «Большом юридическом энциклопедическом словаре», где под лоббизмом понимаются «действия государственных органов, законодательных, исполнительных, судебных властей, направленные на поддержку отдельных отраслей и сфер экономики регионов, предприятий, социальных групп»[199]. По всей видимости, разделяет данный подход и политолог Л. Ильичева. В книге «Лоббизм и интересы предпринимательства»[200] она пишет: «Лоббизм – это любые формы представительства во властных структурах интересов ‹…›». Чуть позже она конкретизирует: «Лоббизм на практике – это всегда давление определенных групп на законодательные и исполнительные государственные органы. Не без основания считается, что в этих структурах существует давление трех видов: региональное, правительственное и отраслевое. При первом осуществляется защита интересов того или иного региона или даже избирательного округа. В этом случае в роли лоббистов, как правило, выступают депутаты Государственной Думы-одномандатники, а также губернаторы и представители Президента РФ в регионе»[201]. Правовед А. Малько в своей классификации также выделяет «лоббизм министерств, ведомств, государственных комитетов», называя данное действие «ведомственным лоббированием» и лоббизм республик, краев, областей, районов Крайнего Севера, Сибири, Урала, Дальнего Востока, Поволжья и т. д., называя это «региональным лоббированием»[202]. Исследователь В. Королева в своей статье выделяет понятие «политический лоббизм», под которым понимает стремление одного властного органа воздействовать на решения, принимаемые в другом. Типичными примерами таких «политических лоббистов», на ее взгляд, являются представители президента в субъектах Российской Федерации или представители президента и Правительства в Государственной Думе и Совете Федерации[203]. Об этом же говорят В. Смирнов и С. Зотов, которые выделяют «президентский лоббизм», понимая под ним «деятельность президента и его аппарата по убеждению парламента с помощью лоббистских методов с целью принятия закона или решения»[204].

Другой позиции придерживаются сторонники организационного подхода, которые предлагают четко определить субъектный статус лоббистов, выразив его негосударственную природу. Лоббисты для них – это главным образом негосударственные акторы, стремящиеся оказать воздействие на процесс принятия политических решений, который формируют именно представители государственной (муниципальной) среды. Так, исследователь Т. Масловская, проводя данную грань, пишет: «Лоббируемые и лоббисты отличаются наличием и отсутствием властных полномочий. Только государственные и муниципальные органы вправе принимать общеобязательные решения или правила (законы) в рамках своих полномочий. Именно эти качества органов публичной власти и порождают лоббизм»[205]. Об этом же говорит и Н. Беляева, по ее мнению, представители власти, работающие от имени своего органа власти, а не конкретных групп, выступают объектами лоббистов и не могут меняться с ними местами, подменяя свою публичную функцию защитой частных интересов[206]. Считая недопустимым устанавливать в качестве субъекта лоббирования органы государственной власти и местного самоуправления, юрист С. Васильева приводит следующие аргументы:

● Во-первых, потому что осуществление публичной власти, по своей сути, должно базироваться на принципах беспристрастности и независимости чиновника. При принятии решений он призван руководствоваться общими, а не частными интересами. Необходимость соблюдения данных принципов подкрепляется нормами законов, определяющих, что чиновник: не вправе совмещать службу с рядом иных видов профессиональной деятельности; обязан предоставлять финансовые отчеты о своем благосостоянии; должен передавать на время занятия должности в доверительное управление находящиеся в его собственности доли (пакеты акций); не вправе после увольнения в течение определенного времени переходить на работу в конкретную коммерческую организацию и т. д.

● Во-вторых, потому что с правовой точки зрения действия чиновника, который продвигает интересы коммерческих структур, в одном случае могут характеризоваться как коррупция, а в другом – еще и как преступление. Ни о каком цивилизованном лоббизме здесь не может идти и речи[207].

Политолог К. Киселев считает, что «попытки политологов определить лоббизм просто через “влияние на органы власти и местного самоуправления” приводят к тому, что лоббизм в принципе оказывается тождественным политике». Политологический выход из ситуации, на его взгляд, возможен лишь как «ограничение предмета исследования влиянием субъектов экономического пространства и гражданского общества на органы власти и местного самоуправления»[208]. Правовед А. Автономов, также указывая на негосударственную сущность лоббизма, понимает под данным явлением «действия представителей негосударственных организаций в ходе контактов с представителями государственных органов и органов местного самоуправления с целью добиться принятия (или непринятия) органами власти решений в соответствии с интересами социальных групп, выражаемыми указанными организациями»[209]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Хотя стоит напомнить, что разработанная американским политологом Р. Холлом теория «законодательного субсидирования» ставит под сомнение и этот подход, низводя роль лоббистов с «партнерского уровня» (в рамках которого возможен полноценный «обмен») до уровня «обслуживающего персонала».

2

Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М.: Мысль, 1977. С. 321.

3

Гольбах П. Избранные философские произведения. Т. 1. М.: Мысль, 1963. С. 311.

4

Гельвеций К. О человеке. М.: ОГИЗ, 1938. С. 346.

5

Кант И. Сочинения. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 306.

6

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. М.: Государственное изд-во политической литературы, 1955. С. 72.

7

Маркс К., Энгельс Ф. Там же. Т. 2. С. 134.

8

Цит. по: Гончарова А.Н. Проблема согласования общественных и личных интересов в процессе построения гражданского общества. Красноярск: Красноярский государственный ун-т, 2001.

9

Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. В 2-х т.: Пер. с англ. Н. Н. Марчук. М.: Вече, АСТ, 1999.

10

Гончарова А. Н. Проблема согласования общественных и личных интересов в процессе построения гражданского общества: Монография. Красноярск: Красноярский государственный ун-т, 2001.

11

Курбатов А. Я. Теоретические основы сочетания частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности // Черные дыры в российском законодательстве, 2001. № 1.

12

См.: Тихомиров Ю. А. Публичное право: падения и взлеты // Государство и право, 1996. № 1. С. 6.

13

Васильева С. В. Правовое регулирование лоббизма и иные механизмы продвижения частных интересов // Право. Журнал Высшей Школы Экономики. № 2. 2009. C. 72–80.