Полная версия

Полная версияПолное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты

Офицер был молодой, улыбающийся человек с ленивой походкой. Он шел впереди, насилу волоча ноги, видимо из последних сил, и готовясь тотчас же повалиться на землю, как скоро дойдет до роты.

Немец в штатском мундире, волосатый брюнет с вылупленными глазами и в очках, шел походкой разъяренного человека, которой, стиснув зубы, с трудом удерживая злобу, несет ее до какого-нибудь известного пункта. Солдат, который шел с ними и который и был переводчиком, больше всех обратил на себя внимание Ростова. Солдат этот, хотя в солдатском кивере и шинели, и с ружьем на плече, сразу отличался еще издалека от всех, до сих пор виденных Ростовым, солдат. Он шел бодро и быстро, но не по солдатски, прямыми ногами и размахивая руками, а ноги его были вывернуты, как у танцовщиков, он грациозно раскачивался и необыкновенно высоко нес голову. Когда он стал подходить ближе, Ростов заметил, что у него белокурые волоса были длиннее, чем обыкновенно у солдат, и курчавились. Больше всего поразило его в этом лице – сильный[1484] блеск голубых глаз и выражение твердо и решительно сложенного рта, образовавшего в углах губ не одну, а с каждой стороны по одной насмешливой улыбке.

– Кто это? – спросил он.

В это время трое шедших подошли к роте.

– Прибыли подводы? – спросил офицер, смеясь. Этот офицер смеялся всегда, при всяком вопросе и ответе.

– Прибыли, да вы то где пропадали?

– Потеха, ха ха, изморился совсем, – отвечал офицер, присаживаясь на колесе телеги. – Николай Дмитр[иевич] (так звали Долохова в роте) с немцами такую карамболь сделал… ха ха, чуть не убил одного. Вот он сам расскажет…[1485]

Иван Захарович однако видимо не нашел это известие столь смешным, как офицер, который не мог говорить от смеха.

– Эх, Николай Дмитрич, просил я вас, – обратился он укоризненно к Долохову тихим и приятным голосом, не обращая никакого внимания на озлобленного немца, который, дойдя до него, вдруг начал говорить так громко и так часто, что и даже и знающий по немецки с трудом мог понять его.

– Herr Kapitän,[1486] – говорил немец, выкатывая всё больше и больше глаза, –

Видно было, что немца задели за живое, и что он живой не расстанется с своим оскорбителем.

– Моя твоя не понимай, – слегка с сожалением пожимая плечами, сказал тихо Иван Захарович с пеной у рта кричавшему немцу и обратился опять к Долохову.

– Мне от полкового командира предписанье доносить каждонедельно о вас.[1488] Коли немец от себя прямо пожалуется, мне достанется.

– Доносите, мне все равно. Мне терять нечего,[1489] – отвечал Долохов, и вдруг красивое лицо его приняло то бешено-озлобленное и решительное выражение, с которым он полгода тому назад обернулся из окна на мешавших ему. Он[1490] блеснул глазами на немца, на ротного командира и на Ростова, тут же попавшего под его взгляд, и, вскинув сильным, порывистым движеньем ружье на плечо, отошел от них. Ростову неловко и, хотя бы он не признался в этом, жутко стало от этого взгляда.

– Как терять нечего, Николай Дмитрич, – продолжал кротко Иван Захарович, – лишить прав могут-с…

Долохов остановился, нахмуренное лицо его сделалось страшно, и схватил ружье таким движеньем, что Ростову показалось, что он сейчас штыком пырнет кого-нибудь. Но он только скинул ружье к ноге, чтобы ловчее говорить.

– Я вам сказал, что коли меня по вашей жалобе лишат прав, я вам этим штыком распорю брюхо. А там делайте, как хотите.[1491]

– Хоть и долг службы, Николай Дмитрич, – приятно улыбаясь круглым лицом, сказал Иван Захарович. – Ну, я, положим, не донесу, да ведь прямо полковому командиру пожалуется. Всё горячность ваша. В чем дело? – обратился Иван Захарович к офицеру, отдувавшемуся, сидя на колесе телеги.

Ростов между тем, по свойственному молодости тщеславию знания языков, сделал несколько вопросов по немецки австрийскому чиновнику и слушал его рассказ и его угрозы. Смешливый офицер с своей стороны, прыская со смеху, рассказывал дело ротному командиру.

Дело было в том, что, прийдя в городок на квартиру фогта, они долго ждали его, потом, объяснив свое требование, долго спорили, так как немец не признавал нужным дать еще пятнадцать подвод сверх положенного числа, но когда наконец добились толка и немец ушел куда то, оставя их дожидаться, Долохов вышел тоже и тут офицер только, услыхав шум на дворе, увидал, что Долохов в закуте душит какую то бабу или девку, а немец отбивает, и что они лопотали, он не понял.

Иван Захарович ничего не сказал немцу и занялся устройством роты. Немец, продолжая угрожать, пошел за Ростовым, который направился к своим офицерам.

Васька Денисов, всегда находившийся в каком нибудь азарте, спорил с эскадронным командиром об полковом ученьи, доказывая, что не так делалось у них в полку, как следовало. Узнав, что Долохов в этой роте и то, что с ним случилось, он тотчас страшно разгорячился. Он знал Долохова и был дружен с ним. Он вскочил на своих кривых, кавалерийских, маленьких ножках, озабоченно побежал в роту.

С тех пор, как Ростов был в полку, он не помнил дня, чтобы у Васьки не было какого нибудь спешного, отчаянного, начатого дела. Он всегда торопился, спешил, весь красный, потный и как всегда полупьяный, он казался всегда заваленным хлопотами. Его любили и, даже странно, уважали в полку, хотя он менее кого бы то ни было на свете желал пользоваться уважением. Глупостей он делал много, денег у него никогда не было и всегда он кутил, врал он не переставая и никто ему не верил, но его любили и уважали должно быть за то, что он никому из того мира, который он признавал своим, никогда не сделал ничего дурного, а, напротив, из кожи лез, чтобы услужить каждому и главное напоить, в чем он, видимо, полагал главное счастье жизни. Ежели он обижал, и бивал, и позорил мирных жителей, то ему в голову не могло придти, что это дурно. Со всем, что не было гусаром или по крайней мере кавалеристом, он обращался, как с неодушевленным миром. В карты он играл, но не любил, главное его занятие были лошади, штуки и шутки. Иногда он бывал очень забавен, и шуточки и штуки с начальниками не только рассказывались по полку и даже по армии, но ему уж приписывали всякую забавную гусарскую штуку. Полковой командир всегда вперед смеялся, когда он раскрывал рот, смеялся и робел. Себя он звал Васька и любил, чтобы его так звали.

Давать водки людям (гусарам) было его первое удовольствие, и всё жалованье его уходило на водку. Люди понимали и потому любили его. Офицеры смотрели на него, как на дуэлиста, и рассказывали про него страшные истории, но Ростов не застал этих дуэлей, а видел в нем только вечное, ничем ненарушимое веселье, азарт, добродушие, уживчивость со всеми и большей частью между своими, наивность и детское незнание[1492] и равнодушие ко всему тому, что не было гусаром.

Он схватил за руку Ростова и потащил его с собой.

– Здорово, брат! вот так угораздило тебя. Дай тебя обнять,– обратился он к Долохову, который гордо и холодно принял объятия гусара, видимо еще неуспокоенный от злобы, которую он испытал при объяснении с ротным, и желая показать, что он хоть и солдат, но ни в ком не нуждается. Но маленький гусар не обратил на это ни малейшего внимания.

– Вот он, – сказал он, указывая на Ростова, – (он юнкер у нас, славный малый, ты его полюбишь), он и говорит: там Долохов и вся эта история.[1493] Узнаю, брат, Долохов est ce noble [?][1494] Ну, что ты как, небось до первого дела. Произведут. Переходи, брат, к нам.

Долохов[1495] улыбнулся.

– А ты всё пьян по старому.

– А то как же? А что же немца то побил больно?

– Чорт их дери, зачем наряжают переводчиком? Пожалуй донесут, испортят всё дело. А я, брат, себе зарок дал, до производства не пить и не драться, да сердце не каменное. Досадно, чорт возьми, ведь я как сказал, что через месяц буду офицером, так и будет, а тут подвернулась эта девка проклятая!

– Вздор! Вот еще из-за немца пропадать. Я их на своем веку больше, чем блох, перебил. Бывало, что не маскарад, я двух или трех побью.[1496] Пойдем к немцу.

Долохов не пошел и Васька Денисов один с Ростовым направился в немцу, который уже уходил.

Васька Денисов был не мастер говорить по немецки, но он[1497] тотчас сошелся с чиновником, привел его к себе на попону, дал ему выпить два стакана вина, выпил за здоровье австрийского императора, называл немца камрадом, приглашал его в гусары, уверяя, что он молодец, и, когда немец совсем растаял, взял с него слово не подавать жалобы.

* № 18 (рук. № 56. Т. I, ч. 2, гл. I).

[оза]бочены исключительно вопросами о рационах, следующей трети, покупке немецкого сукна, прельщения польской девицы или дамы и о проигранном на рутерке: всей трети, или перстне, или погребце. Еще менее значительные лица армии – солдаты, хотя иногда и беседовали о том, что предстоящее им усмирение турецкого паши и вообще прусака с Бонапартом будет не в пример труднее усмирения Польши, – преимущественно же были озабочены выдачей порции и соображением сравнительной доброты русской и австрийской водки, порядком назначения караулов, сапогами (составляющими всегда один из главных интересов солдата),[1498] насмешками над нравами, одеждой и языком народов, через владения которых они проходили, и прибиранием к месту того, что в деревнях или в полях плохо лежало. Все эти предметы находили место в ротных артелях. Однако, хотя никто и не понимал действительной причины усиления маршей, состоящей в том, что Бонапарте с неожиданной быстротой стягивал все свои войска от Булони к Ульму на границах Баварии, где стояла большая австрийская армия, усиление маршей в одном смысле было понято одинаково верно каждым человеком этой сорокатысячной армии.

– Коли гонят по сорок верст в сутки, нас не жалея, и подводы выставляют, то верно не для парада, а для того дела войны, в котором калечат и убивают до смерти нашего брата и о котором поэтому лучше не думать, а итти веселей… а там что будет, то будет.

И с того времени, как людям стало тяжело, и все не бодрые и слабые отстали по гошпиталям, в армии стало меньше порядка, но стало гораздо больше прежнего оживления, веселости и бодрости.

С русскими лицами, русским говором, русскими[1499] приемами и русскими песнями проходили[1500] войска, сначала польские города и деревни.[1501] Там говорили с жителями на[1502] ломаном, ни русском, ни польском языке, который не должны бы[1503]

* № 19 (рук. № 57. T. I, ч. 2, гл. I).

2.

11-го Октября 1805 года[1504] один из полков последней колонны подошел к Браунау и, прежде чем расходиться поротно по назначенным квартирам, остановился [на] ровном поле в стороне от большой дороги, в двух верстах от[1505] города.[1506]

Главнокомандующий желал видеть войска, и смотр был назначен в походной форме.[1507]

Немцы из соседней деревни и проезжающие собирались смотреть войско, хотя смотры в окрестностях Браунау уже стало обыкновенное зрелище. На дороге около дерева стояли, сложив свои ноши на край дороги, три немки с мальчиком и старик в синем сюртуке, который, как опытный человек, на своем грубо горловом, народном немецком языке, объяснял зрителям то, что они видели.

– Dies da ist das erste Regiment, zweite Regiment,[1508] – говорил он, указывая на правильные, неподвижные четвероугольники.[1509]

– Ist das der Oberst?[1510] – спрашивала одна, указывая на[1511] адъютанта.[1512]

– I bewahre! Aber der da mit der goldnen Schnur.[1513] – Он указывал на другого офицера.

– Sind es alles Russen?[1514] – спрашивал мальчик.

– Nicht alles Russen, aber es sind welche dadrunten. S’sind verschiedene, sind Kroaten, sind Schweizer dadrunten und Kosaken da aus Siberien,[1515] – отвечал старик. – Gieb Acht. S’wird geschossen,[1516] – сказал он, обращая внимание на крики, раздавшиеся по рядам полка. Женщины заткнули уши, но стрельбы не было. Кричали по рядам:[1517] смирно!

Махальные подбежали к фрунту, а за махальными подъехали к впереди стоявшим начальникам два верховые.

Махальные ошиблись. Это ехал не главнокомандующий, а адъютант его.[1518]

Полковник, стоявший перед фронтом полка, окруженный несколькими офицерами, был скорее широкий, не столько от одного плеча к другому, сколько от груди к спине, мужчина лет 40 с красно круглым, озабоченным и довольным лицом, снизу так складно вставлявшимся чисто выбритым подбородком в очень высокий, по тогдашней форме, воротник мундира, что понятно было, как стыдно и неловко должно было быть полковнику, коли бы кто нибудь мог увидать его без этого высокого подгалстника и красного воротника. Мундир с блестящими,[1519] высоко поднятыми на круглых плечах эполетами,[1520] как будто они не книзу, а кверху тянули его плечи, новый глянцовитый мундир был узок, так же как и панталоны, и полковник, видимо, не мог уничтожить в самом себе сознание красоты округлостей своего полного, здорового тела. Это сознание препятствовало совершенной свободе движений полковника. Переходя с одного конца дороги, на которой он стоял, на другой, полковник подрагивал на каждом шагу, грациозно слегка склоняясь в сторону. И эта подрагивающая походка, видимо умышленно усвоенная, показывала, что, кроме воинской дисциплины, в полковнике живы были струны участия к общественной жизни и прекрасному полу.[1521] По почтительным и внимательным, но нетревожным лицам господ офицеров, батальонных командиров, адъютанта и других видно было, что подчиненные хорошо знали своего начальника, как приятного знакомого за партией виста, или за обедом,[1522] но с которым надо было быть осторожным, когда он был в шарфе и знаке. На всех лицах выражалась важность занимавшего всех дела.

Полковник остановился, молодецки загнув наружу руку, взялся за темляк, тряхнул эполетами, устремил свой взгляд на ряды 3-й роты.[1523]>

– Послать командира! – и в рядах послышались голоса, вызывающие командира 3-й роты, и адъютант побежал отъискивать замешкавшегося офицера. Когда звуки усердных голосов, которые, перевирая, кричали уже: – Полковника в 3-ю роту, – дошли по назначению, требуемый офицер, дожевывая что-то, показался из-за роты и, хотя и человек уже пожилой и не имевший привычки бегать, быстро и легко побежал к полковнику.[1524]

Лицо капитана Брыкова с красными пятнами около носа, всегда и до требования полкового командира, выражавшее как будто постоянный страх в том, что наконец узнается что то такое дурное, что он сделал, теперь выразило беспокойство школьника, которому велят сказать невыученный урок.

Ротный командир на бегу оглядывал свои тоненькие ножки и шпажку и ощупывал рукой, удостоверяясь, всё ли на месте.[1525]

Полковник с ног до головы осматривал капитана в то время, как он, запыхавшись, подходил быстрым, плывущим шагом, цепляясь носками за[1526] неровности поля и выставляя больше и больше несколько на сторону нижнюю губу.

– Сами вы где находитесь, господин офицер? Когда ожидается главнокомандующий, вы завтракаете,[1527] – сказал начальник, заслышав запах[1528] съедобного из рта капитана. – Я сам завтракать не меньше вашего хочу, может быть. Да на хотенье есть терпенье, милостивый государь.[1529] Вы скоро людей в сарафаны нарядите. Это что? – сказал он, указывая в рядах 3-й роты на солдата в шинели цвета фабричного сукна, отличающегося от других шинелей.

Ротный командир, не спуская[1530] глаз с начальника,[1531] больше и больше прижимал свои два пальца к козырьку, как будто в одном этом прижиманьи он видел теперь свое спасенье. Батальонные командиры и адъютант стояли несколько сзади и на своих лицах выражали с одной стороны, для начальника, сознание необходимости и законность гнева и его выражения, с другой стороны, для товарища подчиненного, заявление в том, что они не принимают на себя никакой ответственности в поступках начальника, и надежду, что их присутствие при этом[1532] случае не испортит их товарищеских отношений с уважаемым капитаном.[1533]

– Ну что ж вы молчите? – крикнул полковник[1534]. – Кто у вас там в венгерца наряжен?

– Полковник… – голос оборвался у капитана.

– Ну что полковник? Полковник, полковник, а что полковник, никому не известно.[1535]

– Полковник, это разжалованный… – выговорил капитан с таким видом, как будто для разжалованного могло быть допущено исключение.

– Что он в фельдмаршалы разжалован что ли? Или в солдаты? А солдат, так должен быть одет как все, по форме.

– Полковник,[1536] вы сами разрешили ему походом.

– Как разрешил? Вот вы всегда так, молодые люди, – сказал полковник,[1537] остывая несколько,[1538] – разрешили… вам что нибудь скажешь, а вы и… Вот всегда так, молодые люди, что нибудь скажешь, а вы и, что? – сказал полковник, снова раздражаясь.[1539] – Извольте одеть людей прилично. – И полковник, оглянувшись на адъютанта, своей вздрагивающей походкой, выражавшей всё таки не безъучастие к прекрасному полу, направился к рядам 3-й роты.[1540]

– Как[1541] стоите? Где нога? Нога где? – закричал полковой командир с выражением страдания в голосе, еще человек на пять не доходя до[1542] солдата, одетого в[1543] синеватую шинель. Солдат этот, отличавшийся от других свежестью лица и шеи и длиною вьющихся белокурых волос, медленно выпрямил согнутую ногу и прямо светлым и наглым взглядом весело смотрел на лицо полковника. Отвесно прямая черта его верхней губы в середине клином опускалась на нижнюю, в углах губ оставались две улыбки.[1544]

– Зачем синяя шинель? Долой! Фелдвебель…

– Полковник разрешил.

– Опять! Я вам дам…

Но в это мгновение полковник поравнялся с Долоховым и глаза их встретились. Полковник замолчал, сердито оттягивая книзу тугой шарф.

– Извольте переодеться, прошу вас.[1545]

– Едет! – закричал махальный.

Полковник выбежал вперед, выпрямился, вынул шпагу с счастливым решительным лицом, на бок раскрыв[1546] рот, и из затянутой мундиром выпуклой груди зазвучал такой страшно сильный голос, что ясно было: что бы ни предлагали полковнику в награду, чем бы ни угрожали полковнику, он не мог закричать громче этого.

– Смирно! – закричал полковник.

По широкой, обсаженной деревьями, большой, бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибко рысью ехала высокая, голубая, венская коляска цугом. За коляской скакала свита и конвой кроатов. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в белом мундире. Они о чем то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся в то время, как он, тяжело ступая, спускал ногу с подножки.

По тому, как полковник салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь и прижимая руку к козырьку, как он, наклоненный вперед, ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как вздрагивал при каждом слове и движении главнокомандующего, видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением, чем обязанности начальника.

Полк, благодаря строгости и старательности полкового командира, был в прекрасном состоянии срав[нительно]

* № 20 (рук. № 60. Т. I, ч. 2, гл. III).

<и аристократическом обществе, как понял князь Андрей из разговора высшего венского общества, зависел преимущественно от его внешней ничтожности, не самим им признаваемой плебейской незначительности, соединенной с трудолюбием и немецкой честностью; его считали только хорошим исполнителем и добросовестным теоретиком, почти маниаком своих военных теорий. Князь Андрей знал, что Кутузов заседал несколько раз в том знаменитом Гоф Кригсрате, над которым так ядовито подтрунивал его старик отец и, хотя не знал подробностей прений в этом военном совете, он замечал, что все были довольны Кутузовым за его непривычную после Суворова уступчивость, и казалось ему, что Кутузов смотрел на все эти совещания только, как на необходимую формальность, и был вполне уверен в своей будущей свободе действий. На придворных балах, на которых должен был присутствовать князь Андрей, он встретился с своими соотечественниками и знакомыми дипломатического корпуса. Его поражало их спокойное, роскошное житье, с светскими венскими интересами, не имеющее ничего общего с предстоящею войной, бывшею для князя Андрея главным делом жизни. Возвратившись к войскам, он испытал чувство удовлетворения и успокоения при виде серых шинелей, штыков, зеленых лафетов и кавалерийских, замундштученных лошадей. Но несмотря на братское, почти нежное чувство, которое возбуждал в нем вид каждого, даже темного, пехотного офицера, он и к своим штабным товарищам оставался так же надменен и чужд, как и прежде.

Они обходили, делали смотры по дороге, обгоняли войска и наконец пришли к Браунау. Князю Андрею было странно видеть в этом маленьком городке установившуюся светскую жизнь с дамами и праздниками, средоточием которых был Кутузов. Он старался избегать этих празднеств, через каждые четыре дня дежурил в приемной и проводил свое время за комментариями Кесаря и за соображениями для предстоящей кампании, которые он делал, как будто бы составить план войны и исполнить его было его назначение.

Несмотря на близость его к главнокомандующему, он имел мало сведений, как и все приближенные к Кутузову, об общем ходе дела. В первых числах октября только Кутузов дал ему письмо от герцога Фердинанда для того, чтобы перевести его по русски. Письмо было следующего содержания>

«Die Kaiserliche Königliche Armee hatte sich bisher den wichtigen Vortheil verschafft Meister von der Iller, von Ulm und Memmingen zu sein um zusammengehaltene Kräfte zu behalten und sich nicht durch die Deckung Tyrol’s schwächen zu müssen. Der Feind findet nicht für gut diese Stellung mit offener Stirne anzugreifen. Er will sie tournieren und hiedurch unsere Vereinigung mit der Russisch-Kaiserlichen Armee verhindern, wozu Bonaparte durch den Durchbruch der einen seiner Armeen durch das Preussisch-Anspachsche sich die Möglichkeit verschafft hat, weil er die Vereinigung seiner beiden Armeen früher bewirkte.[1547]

Wirklich dürfte also unsere Vereinigung mit der Russischen Kaiserlichen Armee für den Augenblick verhindert oder da die beiden feindlichen Armeen bereits vereinigt und Meister von Donauwörth sind, gefährlich werden, solche alsogleich aufzusuchen – oder die Kaiserlich-Russischen Colonnen in der Verfassung wie sie ankommen gleich augenblicklich vom Inn vorrücken zu lassen. Indessen haben wir in dem Lande vom Lech bis tief in Schwaben auf längere Zeit zu leben als es uns nöthig sein kann, bis die Kaiserlich-Russische Armee am Inn mit Allem versehen und thätig zu werden vermögend sein wird.[1548]

Wir haben vollkommen zusammengehaltene Kräfte, nahe an

70,000 Mann um den Feind wenn er an dem Lech passierte, angreifen und schlagen zu können. Wir können, da wir Meister von Ulm sind, den Vortheil auch von beiden Ufern der Donau Meister zu bleiben, nicht verlieren. Mithin auch jeden Augenblick, wenn der Feind den Lech nicht passierte, die Donau übersetzen uns auf seine Kommunikations-Linie werfen, die Donau unterhalb repassieren um dem Feinde, wenn er sich gegen unsere treue Alliirte mit ganzer Macht wenden wollte, seine Absicht alsobald vereiteln. Wir werden auf solche Weise dem Zeitpunkt, wo die Kaiserliche-Russische Armee ausgerüstet sein wird, muthig entgegenharren und sodann leicht gemeinschaftlich die Möglichkeit finden dem Feinde das Schicksal zuzubereiten, so er verdient.[1549]

Diesemnach wäre es nothwendig dass die Kaiserlich-Russische Colonne die Vorsicht brauchte jedoch wo möglich nicht bei Braunau, sondern Mühldorf hinter dem Inn sich zu sammeln mit der Oesterreichischen Kavallerie und Artillerie, die zu ihnen stossen kann, und mit den noch rückwärts befindlichen Pontons sich ausrüsteten – wo sie dann versehen mit Kaiserlich-Königlichen Kavallerie und Artillerie sehr bald thätig werden können. Übrigens ist die Kaiserlich-Königliche Armee in der mögligst besten Fassung und Stimmung und mit voller Zuversicht können wir eben dasselbe von der Kaiserlich-Russischen hoffen, so wie uns um die erwünschte Vereinigung bald zu erlangen nichts schwer und unmöglich sein wird.

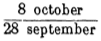

Güntzburg den

E. H. Ferdinand.[1550]

* № 21 (рук. № 61. Т. I, ч. 2, гл. IV).

[1551]Он взволнованной походкой, в своих солдатских рейтузах и растегнутой гусарской куртке, побрякивая шпорами, ходил по маленькой комнатке от двери к углу у высокой немецкой хозяйской кровати, на которой, увернув голову с одеялом, спал Денисов, изредка останавливался перед походным зеркальцом, стоявшим у окна, нагибался, вглядывался в себя, проводил рукой, захватывая кончики, по отростающим, рыжеватым усам и проводя рукой по голове, на которой прежде были длинные волосы, а теперь коротко обстриженная щетинка, испуганно оглядывался, не видал ли его Денисов, и снова начинал ходить, улыбаясь сам себе.[1552] Nicolas был взволнован особенно ясно пришедшим ему нынешнее утро после поездки за фуражем[1553] и при ярком осеннем солнце сознанием того, что он гусар молодец, какие редко бывают, что все солдаты гусары – молодцы, как и все русские вообще, что офицеры его полка, а особенно эскадрона – Шен,[1554] Денисов – милые, добрые, благороднейшие рыцари люди,[1555] все, исключая Телянина, ну, да что – один. А всё отлично жить в полку… Отлично. И что бы мне сделать?