скачать книгу бесплатно

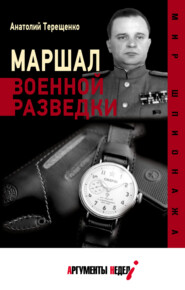

Маршал военной разведки

Анатолий Степанович Терещенко

Мир шпионажа

Автору книги – полковнику советской контрразведки – приходилось ежедневно «вариться» в коллективе сильных, мужественных и умных офицеров военной разведки, своеобразной элите армии во главе с ее патриархом – генералом армии, мудрым и скромным человеком, высоким профессионалом, прошедшим войну на высоких должностях в легендарном СМЕРШе – Петром Ивановичем Ивашутиным.

П.И. Ивашутин отдал всю жизнь борьбе на незримом фронте: 25 лет – в военной контрразведке и 25 лет – в военной разведке.

В книге дан краткий исторический очерк зарождения армейской контрразведки СМЕРШ и военной разведки ГРУ. Описаны некоторые операции разных лет, работа заграничной агентуры, предоставлена трибуна сотрудникам-сослуживцам и другим людям, знавшим генерала, этого человека-легенду, внесшего неоценимый вклад в дело обеспечения безопасности нашей страны.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Анатолий Терещенко

Маршал военной разведки

Посвящается памяти П.И. Ивашутина, жизнь отдавшего незримому фронту!

© Терещенко А., 2022

© ООО «Издательство «Аргументы Недели», 2022

* Организации, запрещенные в РФ.[1 - * Организации, запрещенные в РФ.]

Предисловие

Кто такие чекисты, что такое госбезопасность и КГБ с их героями и антигероями знали и знают в нашей стране многие. А вот интересных публикаций о военной разведке, ее работе в войну, не говоря уже о периоде «холодной войны» и громоподобной по звучанию аббревиатуре «ГРУ», практически не встречалось в открытой печати. Поэтому всех героев-разведчиков большинство отечественных обывателей записывало в актив ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ и КГБ СССР.

Наши граждане до недавнего времени считали, что деятельность разведчиков и агентов, появившихся на книжных и газетно-журнальных страницах – Е.С. Березняка, Рихарда Зорге, участников «Красной капеллы», X. и Л. Шульце-Бойзенов, А. и М. Харнаков, г. Копи, К. Шумахера, А. Кукхофа, К. Беренса, А. Хесслера, А. Гуревича, Ш. Радо, 0. Пюнтера, А. Шнеэ, Р. Ресслера, Х.Л. Марлея, М. Арцишевского, А. Адамса, Б. и И. Вукеличей, М. и А. Клаузенов, М. Штерна, Л. Маневича, М. и Е. Мукасей, Ж. Креме, А. Лабарта, Ф. Вольфа, И. Зимбера, Д. Унера, С. Берлинга, Жан-Луи Жанмера и многих других – относится исключительно к разведке органов госбезопасности, тогда как они работали под непосредственным руководством сотрудников военной разведки и вместе с ними.

Военная разведка – старшая сестра военной контрразведки. Она родилась 5 ноября, а младшая – 19 декабря все того же тревожного для молодой страны Советов 1918 года.

Несколько коротких слов из истории создания советской военной разведки, ставшей теперь, с 1991 года, российской.

События после революции развивались так быстро, так стремительно, что поиск оптимального решения для создания работоспособного аппарата разведдеятельности в армии к лету 1918 года привел к существованию сразу трех независимых центральных органов военной разведки. Ими были: Военно-статистический отдел Всероссийского главного штаба (Всероглавштаба), разведывательная часть Высшего Военного Совета (ВВС) и разведывательная часть Оперативного отдела (Оперода) Народного комиссариата по военным делам (Наркомвоена). Они не имели общего руководства, отсутствовал и аналитический орган, который обобщал бы получаемую разведывательную информацию.

И вот в июле 1918 года с согласия сотрудников Всероглавштаба и с одобрения Наркомвоена создается межведомственная Комиссия по организации разведывательного и контрразведывательного дела.

Обстановка требовала оперативности и уже 5 июля 1918 года эта комиссия принимает два нормативных акта: «Общее положение о разведывательной и контрразведывательной службе» и «Руководящие соображения по ведению агентурной разведки штабами военных округов».

После образования в сентябре 1918 года единого коллективного органа советской высшей военной власти – Революционного Военного Совета Республики (РВСР), в октябре этого же года из бывшего штаба Высшего Военного Совета и Оперативного отдела Народного комиссариата по военным делам создается Штаб РВСР. В его состав вводится Разведывательный отдел, который возглавил Б.М. Шапошников. В Первую мировую войну он был начальником штаба дивизии, корпуса. Некоторое время работал в штабе 12-й армии. В советское время занимал должность замнаркома обороны – начальник Генерального штаба ВС РККА. Маршал Советского Союза.

Вскоре вместо Штаба РВСР учреждается Полевой Штаб РВСР.

14 октября вышел приказ РВСР № 94. В пункте третьем ГОВОРИЛОСЬ:

«Руководство всеми органами военного контроля и агентурной разведкой сосредоточить в ведении Полевого штаба РВСР».

1 ноября 1918 года заместитель председателя РВСР Эфраим Склянский, главком Иоаким Вацетис и член РВСР Карл-Юлий Данишевский утвердили штат Полевого Штаба РВСР Он был доведен до надлежащих учреждений и должностных лиц секретным приказом РВСР № 197/27 от 5 ноября и приказом по Полевому Штабу РВСР № 46 от 8 ноября. Штатная схема его состояла из шести управлений, в том числе и Регистрационного (Региструпра). Именно это управление стало первым центральным органом военной агентурной разведки Красной армии.

Руководителями военной разведки в разное время были:

Аралов Семен Иванович (июнь-декабрь 1919 г.),

Гусев Сергей Иванович (Драбкин Яков Давидович) -(июнь-декабрь 1919 г.),

Курский Дмитрий Иванович (декабрь 1919 – январь 1920 гг.),

Пятаков Георгий Леонидович (январь-февраль 1920 г.),

Ауссем Владимир Христианович (февраль-октябрь 1920 г.),

Ленцман (Ленцманис) Ян Давыдович (октябрь 1920 – апрель 1921 гг.),

Зейбот Арвид Янович (январь-май 1924 г.).

Берзин Ян Карлович (март 1924 – апрель 1935-го, июль-сентябрь 1937 гг.),

Урицкий Семен Петрович (апрель 1935 – июль 1937 гг.),

Гендин Семен Григорьевич (сентябрь 1937 – ноябрь 1938 гг.),

Орлов Александр Григорьевич (ноябрь 1938 – апрель 1939 гг.),

Проскуров Иван Иосифович (апрель 1939 – июль 1940 гг.),

Голиков Филипп Иванович (июль 1940 – июль 1941 гг.),

Панфилов Алексей Павлович (июль 1941 – февраль 1942 гг.),

Ильичев Иван Иванович (август 1942 – август 1944 гг.),

Кузнецов Федор Федотович (март 1943 – июль 1945 гг.),

Трусов Николай Михайлович (январь 1947 – январь 1949 гг.),

Захаров Матвей Васильевич (январь 1949 – июль 1952 гг.),

Шалин Михаил Алексеевич (июль 1952 – август 1956 гг.),

Штеменко Сергей Матвеевич (август 1956 – сентябрь 1957 гг.),

Серов Иван Александрович (декабрь 1958 – январь 1963 гг.),

Ивашутин Петр Иванович (март 1963 – июль 1987 гг.),

Михайлов Владлен Михайлович (июль 1987 – сентябрь 1991 гг.),

Тимохин Евгений Леонидович (сентябрь 1991 – август 1992 гг.),

Ладыгин Федор Иванович (август 1992 – май 1997 гг.),

Корабельников Валентин Владимирович (май 1997 – июнь 2008 гг.).

Трагические события репрессий конца тридцатых годов не обошли стороной и военную разведку. С начала своеобразной «охоты на ведьм» в стране только по центральному аппарату военной разведки в Москве было репрессировано более трехсот человек, однако точное число арестованных, уволенных, расстрелянных во всей системе разведки РККА неизвестно.

Пятерых начальников, в разное время руководящих Разведывательным управлением, – Я.К. Берзина, С.П. Урицкого, С.Г. Гендина, А.Г. Орлова, И.И. Проскурова – и их заместителей ждала казнь и незаслуженное забвение. Правда, есть к ним и претензии со стороны историков.

Ситуация того опустошительного набега на РУ Генштаба была критической. РККА фактически осталась без разведки – некоторые агентурные сети почти полнотью были ликвидированы, а остальные опустошены и дестабилизированы. И только в 1939 году волна репрессий пошла на убыль и стали восстанавливаться порушенные звенья, в том числе и агентурные, военной разведки.

Нынешнее Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального Штаба ВС РФ является преемником Регистрационного управления по прямой линии. Именно поэтому 5 ноября считается днем рождения советской, а теперь и российской, военной разведки.

Военные разведчики – своего рода элита армии – вписали в историю борьбы за существование страны немало героических страниц в годы Гражданской, Великой Отечественной и «холодной» войн, о которых читатель прочтет в этой книге.

Руководили военной разведки, естественно, в разное время – разные люди. Одни управляли удачно, других сопровождали просчеты, третьи мельком пролетали на этой важной должности, четвертых ждало незаслуженное забвение и даже казнь…

Генерал армии, Герой Советского Союза Петр Иванович Ивашутин останется в памяти потомков патриархом военной разведки. Он достойно руководил ГРУ Генерального Штаба ВС СССР почти четверть века.

Ивашутин прошел первую половину 50-летнего служения Отечеству в органах военной контрразведки СМЕРШ и в послевоенное время дошел до должности первого заместителя председателя КГБ.

Вторую же половину своей службы он посвятил Главному разведывательному управлению – советской военной разведке.

Именно при Ивашутине ГРУ Генерального Штаба ВС СССР приобрело ту мощь и ту силу, которой оно обладало долгие годы.

И еще важно отметить, что никакие «реформы» не смогли, в отличие от разорванного и растащенного по разным углам мощного Штаба Госбезопасности – КГБ, поколебать структуру военной разведки. Это тоже заслуга генерала Ивашутина. Он не позволил недалеким людям из чиновничьего отряда (а такие были в его рядах) развалить ГРУ.

Автор благодарен судьбе, что ему совместно с коллегами по военной контрразведке удалось на протяжении многих лет быть рядом с этим Человеком, обеспечивая безопасность ГРУ от проникновения вражеской агентуры – «кротов» – в его ряды, бороться с проникшими в здоровое тело ГРУ «оборотнями».

Против них мы работали вместе, военные разведчики и контрразведчики. Это тоже можно поставить в заслугу Петру Ивановичу Ивашутину, понимающему, что такое в разведке вражеский агент, и какова в ней роль военной контрразведки.

Думаю, живые воспоминания об этой скромной и героической личности будут интересны читателям всех поколений.

Книга первая

Рыцарь СМЕРШа

Слово о защитнике Отечества

Принижать заслуги ГУКР СМЕРШ несерьезно, думаю, что этого не позволит себе ни один контрразведчик военного времени. ГУКР СМЕРШ сыграло огромную роль в войне. Армия без контрразведки беззащитна…

П.И. Ивашутин

Петр Иванович Ивашутин (настоящая фамилия Ивашутич) не из тех генералов, о которых когда-то говорил Вольтер: генерал, одержавший победу, в глазах публики не совершал вовсе ошибок, так же как разбитый генерал всегда неправ, как бы ни был умен его образ действия.

Талантливый человек талантлив во всем. Главный признак таланта – это когда человек знает, чего он хочет, это дар, над которым властвует человек, и умение попадать в цели, в которые обычные люди попасть не могут.

Наш герой вовсе не из публичных генералов из-за специфичной профессии, а поэтому победы и поражения подобных лиц десятками лет хранятся под замками великих тайн. Однако со всей очевидностью можно сказать, что удержаться почти четверть века на должности руководителя военной разведки мог только такой военачальник, каким был Петр Иванович Ивашутин, у которого, наверное, было больше побед, чем поражений.

Понятно, что разведкой в белых перчатках не занимаются, многие вещи и события, связанные с этой деятельностью, находятся просто за гранью добра и зла. В разведке даже бывают эпизоды, не укладывающиеся не только в рамки морали и нравственности, но даже не соответствующие знаменитой иезуитской формулировке «цель оправдывает средства».

П.И. Ивашутин, наверное, единственный человек, который очеловечил себя поступками, поведением и жизнью как в органах госбезопасности, так и в военной разведке. Многие подчиненные на него хотели равняться.

Что же подвигло автора взять авторучку? Прежде всего, мысль о том, что со временем улетучиваются всякие воспоминания, память изнашивается с годами и то, что он знал о своем герое, персонаже, может никто никогда не узнать. Однако нельзя замалчивать того, что связано с понятиями верности долгу и красоты поступков людей большого полета, каким был П.И. Ивашутин. Ибо однажды эти данные, которые сохраняются лишь в головах немногих, будут навсегда утрачены, словно увядший лист на свалке удивительного времени противостояния в годы Великой Отечественной войны и времени «холодной войны».

* * *

Родился наш герой 18 (по ст. 5) сентября 1909 года в Брест-Литовске (сегодня Брест) в Белоруссии. По национальности – белорус. Настоящая фамилия – Ивашутич. Отец был железнодорожником – машинистом паровоза, мать учительствовала в школе. В 1926 году Петр Иванович окончил профтехшколу (техникум) в городе Городня Черниговской области, где впервые столкнулся с рабочей профессией.

Работа слесаря-путейца в Городне была тяжелой – приходилось иметь отношения с рельсами и шпалами, с кайлом и костылями, с жарой и холодом. Часто под проливным дождем или в лютый мороз нужно было быстро заменить рельс, не останавливая график движения. Тут нужны были природные сноровка и сила. О питании, тем более калорийном, можно было только мечтать. Молодой организм требовал подпитки, так как приходилось работать в любую погоду на свежем воздухе, физически уставать и с трудом восстанавливать потерянные за рабочий день калории нехитрым рационом.

Однажды во время срочной замены рельса на одном из железнодорожных перегонов над головами рабочих пронесся двукрылый аэроплан. Самолет почему-то летел очень низко, и во время заложенного крутого виража можно было разглядеть даже голову пилота в кожаном шлемофоне.

– Петя, летчик, видишь летчика? – закричал один из рабочих.

– Вижу, вижу, Коля, – с грустью ответил Ивашутич, позавидовав белой завистью человеку под поблескивающим на солнце плексигласовым лобовым козырьком. И ему тогда самому очень захотелось в небо. Он представил себя в кабине летательного аппарата. Мысль оказалась на долгое время цепкой, приставучей, клейкой, но, как говорится, не во власти человека то, что приходит ему в голову. И все же эти мысли для юноши оказались крыльями души, потому что они исходили из глубины – от горячего сердца. Он стал больным, стал бредить небесами. Рисовал самолеты разных типов, но первым нарисован был, конечно же, «кукуризник», которого он увидел впервые. Рисовал, где только мог – в тетрадях, блокнотах, на газетах. В то же время он понимал, что небесами называется место, которого многие люди стараются избегать. А его с каждым днем все больше и больше тянуло в просторы воздушного океана, чтобы нарушить хотя бы на время полета закон гравитации. Потом он познакомится и с понятием левитации – в магии и среди христианских святых полет человеческого тела, без каких бы то ни было приспособлений и механизмов преодолевшего силу земного притяжения. Он поймет, что без «пламенного мотора» и «стальных крыльев», покрытых перкалью или дюралью, человек не сможет оторваться от земли и парить в небе.

Скоро из Городни семья переехала в город Сновск той же Черниговской области. Юноша с детства любил технику, очевидная прививка отца, паровозного механика – так тогда называли машинистов паровозов. Хотелось учиться дальше, но в Сновске, где жила теперь семья и работал отец, преподавание велось исключительно на украинском языке. Отец, со слов Петра Ивановича, выписывал тогда две самые «правильные», самые «интересные», как он считал, газеты: «Правду» и «Гудок».

Однажды в железнодорожной газете родитель прочел, что в Иваново-Вознесенске сложился хороший коллектив в паровозном депо и им требуются опытные машинисты паровоза со стажем вождения товарных поездов. Переговорил с кадровиками, созвонился с будущим начальством, и вопрос был быстро «по-человечески» улажен.

Вскоре семья переехала в город Иваново-Вознесенск (Иваново). Там Ивашутич поступил на вечерний рабфак и одновременно подал заявление на биржу труда. Пригласили на беседу, стали предлагать разные работы. Но ему они не нравились, а на предложение работы в качестве слесаря второго разряда на машиностроительном заводе № 1 – «Сантехстрой» – все-таки дал согласие. Там и произошло неожиданное изменение фамилии. Дело в том, что временный пропуск выдали на имя Ивашутина… Постоянный – тоже на эту фамилию. Произошла ошибка по вине секретаря. Менять документы не захотел. Пришел домой и заявил отцу:

– Батя, а теперь я не Ивашутич, а Ивашутин.

– ???

– Посмотри на документы, – сын протянул доказательства.

Отец сначала воспринял эту новость с неожиданным изменением фамилии недовольством, а потом махнул рукой, мол, делай, что хочешь – ты уже взрослый.

Так Ивашутич стал Ивашутиным.

В армию призвали юношу уже под фамилией Ивашутина – в 1931 году… В РККА пошел с удовольствием – знал, что там его научат чему-то новому, вольют силу в мускулы, да и с девчатами можно будет свободно общаться. В то время на не служивых, белобилетников девушки смотрели, как на больных, и сторонились их, как прокаженых. Это сегодня все перевернуто с ног на голову. Деловых парней, откосившихся от армии, девушки считают счасливцами и, наверно, денежными. Они прекрасно понимают, что только бабло может положительно решить этот вопрос. А армия снова становиться рабоче-крестьянская. В нее не идут, в армию «эрефии» парней забирают, отлавливают, рекрутируют. В годы молодости Ивашутина этого нравственного паралича не существовало.

В воинской казарме его потянуло в небо еще сильней. Наверное, вспомнился «кукурузник», который пролетел так низко, что крыльями «задел» его сердце.

И вот, наконец, сбывается его мечта – он курсант летного учебного заведения.

В 1933 году Петр Ивашутин успешно заканчивает Сталинградскую военную авиационную школу летчиков. Специализировался на тяжелых самолетах. Летное дело начал с 455-й авиационной бригады Московского военного округа. Службу проходил в 23-й эскадрилье тяжелых бомбардировщиков. Там он от одного из своих учителей узнал истину – небеса означают уединение с Богом, но для того, чтобы чувствовать себя за штурвалом спокойно, надо много работать. И еще воздушный ас – гуру говорил, что если вы твердите, что трудитесь больше, чем все, значит, вы такой, как все. Эти золотые слова, ставшие его жизненным кредо, он помнил всегда, на каких бы постах и должностях не находился.

Летал смело и расчетливо, не потому ли скоро стал кумиром своих товарищей, являясь в течение трех лет, а точнее с 1933-го по 1936 год летчиком-инструктором 107-й авиабригады Московского военного округа? Рано взрослел в своей новой профессии.

Будучи летчиком-инструктором, освоил много типов бомбардировщиков, особенно нравились молодому пилоту машины ТБ-1 и ТБ-2. Вскоре Петр Иванович становится командиром тяжелого четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3. А спустя несколько месяцев он – инструктор по летной подготовке. Рос профессионально быстро, потому что любил свое дело, считая, что человек должен быть частью решения, а не частью проблемы.

Однажды, это случилось в 1936 году, во время полета по маршруту Москва – Серпухов отказал один из двигателей. Из кабины пилота было видно, как беспомощны лопасти пропеллера. Жизнь всех семерых членов экипажа зависела от мастерства, выдержки и расчета командира – летчика Ивашутина. И он не подвел товарищей, ставших заложниками чрезвычайного положения, могущего привести к катастрофе. Несмотря на явно нестандартную, а правильнее – аварийную, ситуацию, капитан ВВС хладнокровно посадил на полевой аэродром плохо слушающую пилота машину. Удар пришелся на киль – он выдержал и не позволил перевернуться машине. Таким образом, летчик спас и самолет, и экипаж. Вот уж действительно – мир принадлежит энтузиастам, которые в критических ситуациях способны сохранять спокойствие. Цена свободы, удачи, спасения – вечная бдительность. Скоро слово бдительность он будеть употреблять в несколько другой интерпретации.

* * *