Полная версия:

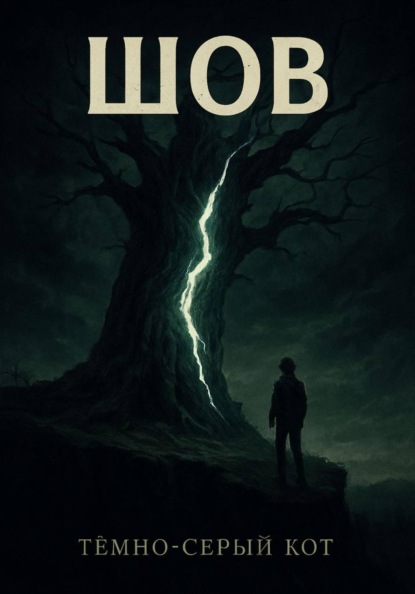

Шов

Тёмно-Серый Кот

Шов

Пролог

Ветер с Двины был не просто холодным. Он был немым.

Он выл в воронках меж изб, свистел в щелях, но до слуха долетал лишь ровный, мертвенный гул, будто звук тонул в вате еще до рождения. Юноша стоял под дубом на краю деревни, положив ладонь на шершавую кору. Дерево было последним. Все остальные – березы, ели, ольхи – повырубили на постройки и дрова еще при дедах. А этот оставили. Не из почтения. Из страха.

Он знал, почему. Корни дуба уходили туда, где кончалась твердь и начиналась Пустота. Не та пустота, что между звезд, а другая – та, что сквозила между честными словами. Дуб был Швом. Он стягивал края реальности, не давая той Пустоте расползтись и поглотить все: избы, людей, само время.

Юноша закрыл глаза. Внутри, под ребрами, жгло холодное пламя. Дар. Проклятие. Он чувствовал, как ложь деревни – густая, липкая, жизненно необходимая – обволакивала его, пытаясь затушить огонь. Ложь о том, что зима будет мягкой, что улов удался, что старейшина мудр, что дети здоровы, что мертвые просто «ушли на дальний промысел». Каждое неправдивое слово было кирпичиком в стене, отгораживающей деревню от хаоса. И он, юноша, был тем, кто видел раствор меж кирпичей. Видел и знал, что стена трещит.

За его спиной шуршали шаги. Несколько человек из деревни, во главе со старейшиной. Их лица были каменными.

– Решил? – спросил старейшина. В его голосе не было ни злобы, ни жалости. Был только расчет. Как у плотника, выбирающего подпорку для шатающейся крыши.

Юноша кивнул. Он все понял, читая старый дневник, найденный в дупле этого же дуба. Чтобы Шов держался, нужна жертва. Не кровь. Тишина. Добровольный отказ от дара, от права видеть и говорить правду. Навеки. Его сознание, его воля должны были стать живым цементом, скрепляющим кору и время.

– Как звать-то тебя? – спросила рыжеволосая девчонка, выглянув из-за спины отца. Ее глаза были круглыми от ужаса и любопытства.

Юноша обернулся. Взгляд его скользнул по лицам: старейшина, лгущий о своей силе; отец девчонки, лгущий о том, что не боится; сама девчонка, лгущая, что не плакала ночью. Он увидел не людей, а узлы из тумана и колючей проволоки – их «словесные шрамы». И за ними – ту самую Пустоту, ждущую своего часа.

Он улыбнулся. Горько и светло.

– Зовите меня Минин, – сказал он. Это было не имя. Это был титул. Обещание. Меньший, взявший на себя бремя больших.

Потом он развернулся, прижался лбом к дубовой коре и… перестал сопротивляться. Он выпустил из себя тот самый холодный огонь – не в мир, а вглубь дерева. В ткань Шва. Он чувствовал, как его память, его «я», его дар вплетаются в годовые кольца, становясь частью узора, частью забвения.

Тишина обволакивала его, густея, как смола.

Последнее, что он услышал, был ледяной шепот ветра, которого не было:

Жди наследника.

А потом не стало ничего. Кроме долгой, вековой службы Шва.

Глава I. Шум в тишине

Ветер, пришедший с Северной Двины, не выл. Он полз, тяжелый и насыщенный молчанием, по бетонным каньонам современного Архангельска. Он задувал в узкие проулки между панельными девятиэтажками, гулял по пустынному скверу у недостроенного бизнес-центра, но звука не было. Вернее, был – глухой, давящий гул, будто город накрыли стеклянным колпаком, а все звуки извне тонули в вате. Антон Минин сидел на холодном подоконнике своей комнаты, приложив лоб к стеклу, и слушал эту фальшивую тишину.

Ему было пятнадцать, и он ненавидел тишину. Потому что это была ложь.

Настоящий мир, знал Антон, не молчал. Он кричал. Кричал правдой, которую никто не хотел слышать. Антон слышал. Он слышал скрип невысказанных обид, скрежет притворства, гулкое эхо страха, придавленного фальшивыми улыбками. Он не просто слышал – он видел. Это был его дар. Его проклятие.

Слова для Антона были не просто набором звуков. Они имели цвет, форму, вес и, самое главное, – запах. Искреннее слово пахло свежестью, как ветер после грозы, или теплом, как хлеб из печи. Ложь же была липкой и удушливой. Она могла пахнуть затхлостью старого подвала, резкой химической сладостью или, чаще всего, – горькой пылью. Антон научился различать оттенки: белая, спасительная ложь («Конечно, твоя новая прическа тебе идет») была похожа на тонкую серую паутину. Злобная, расчетливая ложь («Я твой друг») была черной смолой, к которой все липло. А бытовая, привычная ложь, на которой держался весь мир взрослых («У меня все хорошо», «Деньги не главное», «Государство о нас заботится»), была похожа на плотный, унылый туман, заполняющий все пространство.

В квартире пахло именно этим туманом. Он исходил из-за двери гостиной, где мать, Елена Викторовна, говорила по телефону.

«Да, Сергей Петрович, я понимаю… Конечно, отчет будет готов к понедельнику, без проблем… Нет-нет, я абсолютно здорова, просто голова немного… Да, спасибо, все хорошо».

Голос у матери был ровным, профессионально-сладким. Но Антон, сидя за своей дверью, видел, как из щели под ней сочится густая, серая муть. Он знал, что у матери второй день болит голова, что отчет – это кошмар, который она не успевает сделать, что ненавистный Сергей Петрович доводит ее до слез, а ипотека за эту треснувшую по всем швам «хрущевку» съедает последние деньги. Знание приходило не как мысль, а как ощущение – горький привкус на языке, тяжесть в висках. Ложь «все хорошо» висела в воздухе квартиры тяжелым, невидимым одеялом, давя на плечи.

Антон отвернулся от окна. Комната была маленькой, заставленной книжными полками – его единственным убежищем. Здесь, среди старых фолиантов по истории, мифологии и потрепанных научно-фантастических романов, туман лжи был чуть реже. Книги не лгали. Они могли ошибаться, но делали это честно. Его взгляд упал на лежащий на столе школьный учебник истории. На открытой странице красовался портрет – бородатый, суровый мужчина в старинном кафтане. Кузьма Минин. «Организатор народного ополчения в Смутное время. Спаситель Отечества». Антон скривился. Спаситель.

В школе его фамилию давно превратили в шутку.

«Минин! Ну-ка спасай отечество – дай списать алгебру!»

«Антон, ты чего такой угрюмый? Ополчение собираешь?»

«Смотрите, Минин-младший идет! Где твоя борода?»

Сначала он злился, потом отмахивался, а теперь просто молча проглатывал эти шутки, чувствуя, как они обволакивают его липкой, невидимой грязью. Он был не спасителем. Он был изгоем. Мальчиком, который портил всем настроение, потому что не мог промолчать, когда видел фальшь. «Зачем говорить, что фильм классный, если он тебе не понравился?» – «Потому что так принято, Антон. Не будь белой вороной». «Зачем учительница говорит, что у нас дружный класс?» – «Потому что она должна так говорить. Не усложняй».

Он усложнял. Всегда. И теперь шел в школу, как на каторгу.

Дорога занимала двадцать минут. Автобус был переполнен тем же унылым, бытовым туманом. Усталые лица, наушники в ушах – не чтобы слушать музыку, а чтобы отгородиться. Антон смотрел в запотевшее окно, пытаясь отключиться. Но дару было все равно. Он улавливал обрывки мыслей, закамуфлированных под слова, чувствовал фальшь в расслабленных позах людей, которые внутри были скованными пружинами.

«Все нормально… все хорошо… скоро отпуск… надо держаться…»

Ложь. Сплошная ложь. От нее начинало тошнить.

Школа встретила его какофонией вранья. Она била по сознанию, как физическая волна. Здесь туман был гуще и ядовитее. Улыбка завуча, интересующегося «делами в семье» (его интересовали только показатели и отсутствие проблем). Восторг одноклассников по поводу предстоящей «веселой» контрольной (сквозь восторг пробивался липкий страх). Уверенный голос учителя истории, вещающего о «славном прошлом и светлом будущем» (сквозь голос прорывалось скучное равнодушие и усталость).

Антон прошел в класс, стараясь смотреть в пол. Его место было у окна, в последнем ряду – идеально для того, чтобы быть незаметным. Но незаметным он не был. Его молчаливая, напряженная фигура, его привычка смотреть на людей не в глаза, а как бы сквозь них, раздражала. Он был бельмом на глазу у этого отлаженного механизма под названием «нормальная жизнь».

Урок литературы был посвящен анализу «Горя от ума». Учительница, Ирина Павловна, женщина с усталыми, но оживленными глазами, пыталась донести мысль о том, что Чацкий – герой, обличающий пороки общества.

–Он говорит правду в лицо лицемерам! – восклицала она.

Антон смотрел на нее и видел тонкие, почти невидимые нити серой паутины, опутывающие ее слова. Она искренне верила в то, что говорила. Но одновременно – боялась. Боялась, что кто-то из детей действительно начнет «говорить правду в лицо». Боялась срыва плана урока, боялась жалоб от родителей, боялась потерять эту хрупкую иллюзию контроля. Ее восхищение Чацким было настоящим, но осторожным, обернутым в вату «в рамках учебной программы».

– Минин, – раздался ее голос. – Твое мнение? Актуальна ли проблема, поднятая Грибоедовым, сегодня?

В классе повисла тишина. Все обернулись. Антон почувствовал, как на него устремляются десятки взглядов – любопытных, насмешливых, равнодушных. И сквозь все это – плотный слой ожидания. От него ждали правильного, шаблонного ответа. «Да, актуальна, потому что всегда будут люди, не принимающие ложь общества». Что-то в этом духе.

Антон поднял глаза. Он посмотрел на Ирину Павловну, увидел в ее взгляде искренний интерес, смешанный с профессиональной опаской. Посмотрел на одноклассников. На Влада, который тихо хихикал, готовясь к шутке. На Машу, которая смотрела на него с неподдельным, но быстро скрываемым сочувствием. На всю эту комнату, наполненную фальшивым вниманием.

И открыл рот. Не для того, чтобы дать правильный ответ.

– Она не актуальна, – тихо, но четко сказал он. – Потому что сегодня Чацкого не выслали бы из Москвы. Его просто поместили бы в дурку. Или забили бы в соцсетях. Или все просто делали бы вид, что его не существует. Говорить правду теперь не опасно. Это просто… бессмысленно. Ее не слышат. Ее не хотят слышать.

В классе стало так тихо, что был слышен гул ветра за окном. Того самого, немого ветра. Ирина Павловна замерла. Паутина вокруг нее дрогнула, натянулась. На ее лице смешались удивление, досада и что-то похожее на понимание.

– Это… очень циничная точка зрения, Антон, – наконец сказала она, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. – Но пьеса все же о другом… о конфликте личности и общества…

Антон уже не слушал. Он видел, как серая муть сгущается вокруг него, как одноклассники отворачиваются, погружаясь в свои телефоны, в свои мысли, лишь бы не сталкиваться с этим неудобным, колючим замечанием. Он снова стал белой вороной. Неудобным. Нарушителем спокойствия.

Остаток урока прошел в тумане. Звонок спас его от необходимости что-то еще говорить. Он быстро собрал вещи и выскочил из класса, стараясь избежать взглядов.

В столовой было не лучше. Он взял поднос с безвкусной макаронной запеканкой и компотом и направился к своему привычному месту в углу. Но его перехватили.

– О, смотрите, философ! – раздался знакомый голос. Это был Влад, крепкий парень с короткой стрижкой и вечной усмешкой. За ним – его тень, тощий Серега. – Чацкий наш, борец за правду. Что, общество прогнило? Все врут?

Антон попытался пройти мимо, но Влад перегородил ему путь.

– Ясно. Молчишь. Как всегда. Ты же у нас все видишь насквозь. Ну, посмотри на меня насквозь. Я сейчас вру или нет?

Влад широко, неестественно улыбнулся. Улыбка была как из пластмассы. И от нее исходил такой концентрированный, ядовитый запал лжи и злорадства, что у Антона закружилась голова. Он видел, как из рта Влада сочится что-то черное и липкое, как это что-то тянется к нему, пытаясь облепить.

– Отстань, Влад, – прошептал Антон, стиснув зубы.

– А что такое? Я же просто интересуюсь. Ты же любитель правды. Вот я тебе правду скажу. Ты – ненормальный. Все это про «вижу вашу ложь» – это бред. У тебя крыша поехала после того, как твой отец… ну, ты понял. И все это знают. Просто из жалости не говорят.

Удар пришелся не в лицо, а куда-то глубже, под ребра. Антон задрожал. Туман вокруг сгустился до состояния смога. Он видел, как слова Влада, отравленные жестокой «правдой» (нет, не правдой, а самым гадким ее подобием), смешиваются с фальшивым сочувствием других ребят, наблюдающих за сценой. Видел, как Маша, сидящая за соседним столом, опускает глаза, делая вид, что не замечает. Ее молчаливое согласие было таким же черным, как слова Влада.

Антон не помнил, как выронил поднос. Тарелка с запеканкой грохнулась на пол, разлетаясь на куски. Компот растекся оранжевой лужей. В классе на секунду воцарилась тишина, а затем раздались смешки.

– Ну вот, – сказал Влад, отступая с преувеличенным недоумением. – Сам же сказал – правда глаза колет. Видимо, твои глаза она режет особенно больно.

Антон развернулся и побежал. Он мчался по коридору, толкаясь о плечи, не слыша окриков дежурного учителя. Ему нужно было на воздух. На любой воздух. Лишь бы не этот, отравленный ложью и смехом.

Он выскочил через запасной выход во внутренний дворик школы – бетонный колодец, заваленный старым снегом и мусором. Прислонился к холодной стене, пытаясь отдышаться. Сердце билось так, будто хотело выпрыгнуть из груди. В висках стучало. А внутри, под ребрами, горело. Горело тем самым холодным огнем, о котором он не мог никому рассказать. Огнем, который разгорался каждый раз, когда ложь вокруг становилась невыносимой. Он чувствовал, как этот огонь хочет вырваться наружу, спалить всю эту паутину, всю эту липкую грязь. Но он не умел его выпускать. Он только чувствовал, как огонь жжет его изнутри.

«Я не сумасшедший, – шептал он себе, закрывая глаза. – Я не…»

Но уверенности не было. Слова Влада, как черви, заползали в голову. «Все это знают… из жалости…» А что, если это правда? Что, если его дар – просто болезнь? Следствие травмы, которую он сам не помнил, но о которой все шепчутся? После того, как отец… Антон резко тряхнул головой, отгоняя мысли. Не сейчас. Только не сейчас.

Он поднял голову и посмотрел на небо. Оно было низким, свинцовым, бесцветным. Таким же, как всегда в ноябре. И ветер… ветер дул. Тот самый, немой ветер с Двины. Он обдувал лицо Антона, не принося ни звука, ни облегчения. Но сегодня в этом ветре было что-то еще. Какое-то… направление. Не физическое, а внутреннее. Словно невидимая нить, привязанная к тому самому холодному огню под ребрами, натянулась и потянула его куда-то. На запад. В сторону старой, почти забытой части города, где когда-то был порт, а теперь – заброшенные склады и пустыри, медленно поглощаемые новыми кварталами.

Антон никогда не ходил туда. Незачем. Но сейчас желание пойти, последовать за этим немым зовом, было почти физическим. Сильнее страха опоздать на уроки, сильнее отвращения к школе. Ему нужно было бежать. От всех. От себя. Может, там, где нет людей, не будет и лжи?

Он толкнул тяжелую железную дверь, ведущую с дворовой территории на улицу, и побежал. Мимо удивленных прохожих, мимо серых фасадов, мимо рекламных щитов, кричащих яркой, пустой ложью о счастье и успехе. Он бежал, не обращая внимания на холод, пробивающий тонкую куртку, на начинающий накрапывать дождь. Та невидимая нить тянула все сильнее. Огонь под ребрами отвечал ей слабым, тревожным пульсом.

Он пересек оживленную магистраль, свернул в лабиринт старых, дореволюционных двухэтажек, чудом уцелевших среди новостроек. Потом – пустырь, заросший бурьяном и усеянный остовами разбитых машин. И наконец – старая чугунная ограда, половина которой уже валялась на земле. За ней виднелась узкая полоска леса – последний остаток когда-то большого соснового бора, прижавшийся к обрывистому берегу Двины.

Антон перелез через упавшие прутья и ступил под сень деревьев. Звуки города здесь стихли, заглушенные шелестом хвои и все тем же немым ветром. Но тишина здесь была другой. Не давящей, а… ожидающей. Воздух был чистым, без привычного привкуса лжи. Антон вдохнул полной грудью, впервые за долгое время чувствуя, как спазм в груди немного ослабевает.

Он шел, подчиняясь внутреннему тяготению. Нить вела его все глубже в лес, к реке. Земля под ногами стала влажной, поползли корни. И вот он увидел Его.

На самом краю обрыва, над темной, холодной водой Двины, стоял дуб. Не просто дуб – исполин. Ствол, в три обхвата, был черным от времени и влаги, кора глубоко изборождена морщинами-трещинами. Ветви, могучие, как руки титана, тянулись к свинцовому небу, часть из них сухая, безлистная. Дерево казалось мертвым, но в самой его сердцевине чувствовалась упрямая, древняя сила. Оно стояло здесь, на страже, когда не было не только этого города, но и, возможно, самой памяти о нем.

Антон остановился, завороженный. Холодный огонь внутри вспыхнул с новой силой, но уже не болью, а странным, тревожным узнаванием. Он знал это дерево. Не мог знать – но знал. Оно снилось ему. В детских снах, смутных и пугающих, он видел черный ствол и слышал шепот ветра в его ветвях.

Он медленно подошел ближе, протянул руку, но не посмел прикоснуться. Воздух вокруг дуба вибрировал. Здесь ветер был не просто немым. Он был… плотным. Словно деревом что-то удерживалось, сдерживалось. Антон посмотрел вниз, на воду. И ему показалось, что не река течет там, внизу, а какая-то иная, темная пустота, лишь притворяющаяся водой.

«Что ты такое?..» – прошептал он.

И в ответ – не звуком, а скорее вибрацией в самой кости, в самом нутре – ему почудилось слово. Или имя. Оно пронеслось на том самом, немом ветре, который вдруг закрутил сухие листья у его ног.

…Минин…

Антон вздрогнул и отшатнулся. Это было его имя. Его фамилия. Но прозвучало оно не как обращение. А как эхо. Как отголосок чего-то древнего, произнесенного здесь очень давно.

Сердце заколотилось с новой силой. Страх и что-то невероятно близкое к надежде смешались в нем. Он обернулся, оглядывая темнеющий лес. Никого. Только дуб, немой ветер и шепот, которого не было.

И в этот момент земля под его ногами – сырая, подточенная корнями и водами Двины – не выдержала. Край обрыва с тихим хрустом обвалился.

Антон не успел даже вскрикнуть. Он почувствовал, как почва уходит из-под ног, как холодный воздух бьет в лицо. Он падал вниз, к темной воде, к той пустоте. И в последнее мгновение, глядя на удаляющийся черный силуэт дуба на фоне неба, он снова, яснее чем когда-либо, услышал – нет, почувствовал – тот самый шепот, вплетенный в вой немого ветра:

…Жди… Минин…

А потом – удар холодной тьмы, поглотившей все.

Глава II. Ткань и Шрам

Сознание возвращалось обрывками, кусками мокрой ваты, пропитанной болью. Сначала Антон почувствовал холод. Не просто холод сырости, а глубинную, костную стынь, исходившую от земли, на которой он лежал. Потом – тяжесть во всем теле, будто его придавили свинцовым покрывалом. И лишь потом – звуки. Но не те, к которым он привык. Не гул города, не шум ветра в проводах. Это было тихое потрескивание, шипение поленьев в огне, далекий лай собаки и… тишина. Настоящая, живая тишина, не заглушенная, а просто пустая, в которую эти звуки вкрадывались, как отдельные ноты.

Он открыл глаза. Над ним было не низкое свинцовое небо Архангельска, а черный полог ночи, утыканный невероятно яркими, колючими звездами. Их было так много, и светили они так ясно, без дрожащей дымки городской подсветки, что на мгновение Антону показалось, будто он смотрит в провал, в саму Пустоту. Он резко сел, и мир закружился.

Он сидел не на краю обрыва, а на грубо сколоченной деревянной лавке, прислоненной к бревенчатой стене. Перед ним горел костер, сложенный в неглубокой яме, окруженной камнями. Жар от огня бил в лицо, но не мог прогнать внутренний холод. Вокруг – тесный круг из похожих изб, темных, с маленькими волоковыми окошками. Воздух пах дымом, мокрой шерстью, прелыми листьями и чем-то незнакомым, первобытным – речной глиной и холодной железной рудой.

Где я?

Паника, острая и тошнотворная, сжала горло. Он посмотрел на себя. На нем была его же тонкая городская куртка, промокшие джинсы, кроссовки. Все как было. Только… чище. Словно грязь с них стерлась во время падения. Или времени.

За спиной скрипнула дверь. Антон вздрогнул и обернулся.

Из избы вышел мужчина. Высокий, сухопарый, в длинной грубой рубахе, подпоясанной веревкой, и в лаптях. Лицо его было изрезано глубокими морщинами, борода седая, коротко подстриженная. Но не возраст поразил Антона. А глаза. В них не было ни любопытства, ни страха, ни даже удивления. Был лишь холодный, тяжелый расчет, тот же самый, который он уловил в голосе старейшины в своем странном, почти забытом сне-воспоминании. И еще – густой, удушливый туман лжи, исходивший от него цельным, непроницаемым облаком. Лжи не о чем-то конкретном, а лжи как образе жизни, как защитном панцире.

– Очнулся, – сказал мужчина голосом, похожим на скрип несмазанных полозьев. – Думал, дух испустишь. Река нынче злая, на дно тянет.

Антон попытался что-то сказать, но из горла вырвался лишь хриплый звук. Он сглотнул, ощущая, как его дар, притушенный шоком, начинает медленно просыпаться. Он видел. Вокруг мужчины вились не просто туманные клубы. От его слов, от его осанки, от самого его присутствия тянулись тонкие, почти невидимые нити – серые, липкие. Они расходились во все стороны, к другим избам, в темноту, и каждая была словно пропитана тихим, настойчивым шепотом: «Все в порядке. Все под контролем. Опасности нет».

– Где… где я? – наконец выдавил Антон.

– В деревне. У Шва, – ответил мужчина, как о чем-то само собой разумеющемся. Он присел на корточки напротив Антона, достал из-за пояса короткую трубку, начал набивать ее чем-то темным и пахучим. – Меня Титом звать. Старейшина тут, покуда. А тебя как?

Вопрос повис в воздухе. Антон почувствовал, как все его существо сжалось в комок. Его дар, будто щупальце, потянулся к этому человеку, к его словам. И он увидел. Увидел не просто ложь, а сложный, многослойный узор. Внешний слой – простая бытовая ложь старейшины, уверенного в своем праве задавать вопросы. Глубже – ложь страха, тщательно скрываемая. И на самом дне… пустота. Та самая, холодная и ненасытная, что сквозила между честными словами. Тит не просто лгал. Он был соткан из лжи, и эта ткань едва прикрывала дыру в самой реальности, которую он призван был охранять.

– Антон, – тихо сказал он. – Антон Минин.

Он не планировал называть фамилию. Она сорвалась сама, подчиняясь какому-то глубинному импульсу, тому же, что вел его к дубу.

Имя не произвело на Тита никакого видимого эффекта. Он лишь кивнул, чиркнул кресалом, закурил трубку. Едкий дымок пополз в холодный воздух.

– Антон. Слыхать не слыхал таких. С какого края?

– Из Архангельска, – автоматически ответил Антон и тут же понял свою ошибку.

Тит замер. Дым перестал выходить изо рта. Его глаза, холодные и расчетливые, впились в Антона с новой, хищной интенсивностью. Лживый туман вокруг него дрогнул, и на мгновение Антону показалось, что сквозь него проглянуло что-то иное – древний, дикий ужас.

– Архан…гельска? – Тит медленно произнес слово, как незнакомое заклинание. – Город что ли? Беломорский? Его ж только в прошлом году заложили… и то только в планах.

Ледяная рука сжала Антону сердце. В прошлом году?

– Какой год? – прошептал он.

Тит не ответил. Он встал, отряхнул полы рубахи. Его лицо снова стало каменным, непроницаемым. Но Антон видел. Видел, как в паутине лжи, окружавшей старейшину, пробежала судорожная дрожь. Как серые нити натянулись, пытаясь стянуть внезапно возникшую трещину. Трещину, которую пробило одно лишь имя города, которого не должно было быть.

– Год от Сотворения Мира семь тысяч… да тебе зачем? – отрезал Тит. – Ты, парень, с головой не дружишь. Или река тебя так потрясла, или… – он сделал паузу, и его взгляд скользнул по Антону с ног до головы, задерживаясь на странной ткани куртки, на молнии, на пластиковых деталях кроссовок. – Или ты не отсюда.

Он произнес это не как вопрос, а как приговор. И в его голосе прозвучала та самая нота, которую Антон слышал в школе, от учителей, от Влада – нота отторжения, клеймения другого, не такого, нарушителя спокойствия.

– Я упал, – пробормотал Антон, чувствуя, как почва уходит из-под ног в прямом и переносном смысле. – Упал с обрыва, у Дуба…

При слове «Дуб» Тит вздрогнул всем телом, будто его хлестнули плетью. Его рука с трубкой дрогнула, и тлеющая труха рассыпалась на землю.

– Молчи! – прошипел он, и в его шепоте было столько первобытной ярости и страха, что Антон инстинктивно отпрянул к стене. – Не произноси Его попусту! Ты что, совсем дурак? Или… – он пристально, почти безумно всмотрелся в Антона. – Или ты Его? Пришел проверить? Или… развязать?