Полная версия:

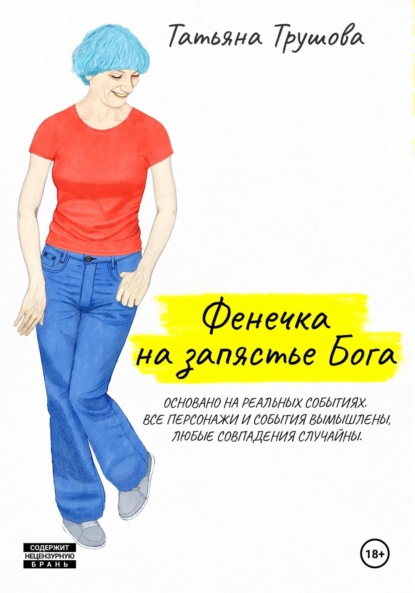

Фенечка на запястье Бога

Когда мне начали регулярно наносить визиты, сестру посетила идея разгородить нашу большую двадцатидвухметровую детскую пополам. В первой половине комнаты Леночка поставила две кровати (как ни странно), затем она сделала перегородку из трёхстворчатого шифоньера и книжного шкафа, поставив их поперёк комнаты так, чтобы получился проход между ними. Во второй части комнаты, где было большое окно, она поставила письменный стол и кресло, а задние стенки шкафа и шифоньера Леночка заклеила кусками обоев с огромными кричащими розами. Их происхождение так и осталось тайной.

Получилось нечто, напоминающее кабинет. Наверное, сестра так сделала ещё и потому, что я часто читала ночами и вела безрежимный образ жизни. Тогда я записывала всё, что приходило мне в голову, и могла вскочить посреди ночи. Наверное, Леночка отгородила мне келью, чтобы я просто не мешала ей спать.

В этом кабинете я принимала своих гостей. Поэты и писатели полюбили мамины булочки с викторией и мятный чай. В литобъединении было нудно, а у меня дома каждый мог почувствовать себя великим.

Однажды Козлова привела странного парня Олега: вытянуто-худого, начитанного и несчастного. Он писал четверостишия, жаловался на общую несправедливость мироустройства вообще и злобность судьбы, направленную на него, в частности. Олег нигде не работал, был свободным художником. Он считал себя непризнанным гением и сидел на шее у родителей.

Так у меня появился круг общения, где я была чем-то важным. Мы читали друг другу свои «нетленки», обменивались книгами и мнениями о них. Меня стали всё охотнее печатать в местной прессе и разных литературных альманахах. Хотя стихи мои с трудом можно было выдержать нормальному человеку, поскольку в них всё было мрачно, темно и запутано, но отдельные образы, как манифестации, прямо скажем, завораживали.

Я могла написать, например, такое:

Когда вселенная состарится,

Распавшись мякотью плода,

И млечный сок тихонько скатится

К весам, где чаша, как звезда,

Тогда, переполняясь временем,

Придёт сквозь звёздную траву

Кентавр. Он не признает стремени.

Сплетёт из гривы тетиву.

И выпьет сок. И чаша треснет.

Став полубогом наконец,

Кентавр поймёт, лишившись шерсти,

Что он не зверь, а лишь Стрелец.

Кроме появления литературного кабинета огромным событием в тот год стало приобретение пишущей машинки, которую мама выменяла у одной из своих многочисленных подруг за две бутылки коньяка. Думаю, мама рассматривала машинку как ещё один тренажёр для моих спастичных рук3, а может быть, её грело то, что ко мне ходят разные литературные личности, и ей хотелось поддержать меня.

Машинка была старой женщиной-инвалидом германского происхождения. У неё не было двух кнопок от букв, поэтому она пользовалась протезами – какими-то пластиковыми пробками, на которых выжгли буквы и натянули на рычажки. Ленту она мотала только в одну сторону. Ещё она была миниатюрна – это не какая-то там «Башкирия». Моя любимица тут же заняла почётное место на письменном столе.

Поскольку мама когда-то работала в Подмосковье на телеграфе и телетайпе, она меня всему обучила: и как двигать каретку, и как вставлять бумагу, и как менять ленту.

Пишущая машинка затмила всё!!! Я никогда не видела устройство, у которого были бы рычажки, от стуканья по которым на бумаге появлялись бы буквы! Это был экстаз!

И понеслось…

Перво-наперво я напечатала все свои стихи. Бумага была жуткая, тогда за «Снегурочку» я бы просто убила! Бумагу приносила мама; не представляю, где она её доставала, – это были стопки серо-жёлтого цвета под названием «Для пишущих машинок», что, конечно, было наглой ложью, бумага годилась только для туалета. Но! Альтернативы не было, и я радовалась тому что есть. Ещё мама доставала фиолетовую копирку, но её она выдавала «под учёт» – смотрела убитость предыдущего листа.

Копирка понадобилась жутко, поскольку мои товарищи по литобъединению встали ко мне в очередь, как к первопечатнику Ивану Фёдорову. Любую машинку раньше ставили на учёт в КГБ, и их даже не продавали, а уж тем более в нашей провинции. К счастью, когда машинка появилась у меня, господам из КГБ было уже неактуально бороться с самиздатом. Они боролись за собственность.

Поэтому я стала резко популярной среди бийского бомонда, ибо бомонд в количестве пятнадцати человек хотел видеть свои нетленки в приличном, отпечатанном виде. Мы же с машинкой имели с бомонда копеечку, которую истребляли на шоколадки.

Печатание стихов было только половиной наших с машинкой развлечений. Мы зажигали по полной. Однажды я придумала, что если страницу сложить поперёк, то получится маленькая книжечка, пусть и без переплёта.

Невозможно представить, насколько крутой я ощущала себя в тот момент! Я же только что «изобрела колесо», мои ноги сами понесли меня в библиотеку и руки сами вцепились в Блока! У меня дома не было Блока ни в каком виде, но с помощью машинки и сложенных вдвое листочков он у меня появился – «Блок. Избранное». Я даже сотворила обложку книжечки: карандашом отметила середину на листе и, отстукивая букву «б», выбила большое БЛОК. Самиздат рулил.

Цветаева, Ахматова, Есенин, Пастернак… Всё, что попадало в мои цепкие ручонки, – всё пополняло мою коллекцию. Я даже выписала одну треть фразеологического словаря. На Ожегова у меня не хватило духу. Ожегова я просто прочла. Я читала не только книги – словари оказались не менее увлекательными. Там было «много букв», т.е. «много слов», о существовании которых я даже не догадывалась. После Ожегова я хотела почитать Даля. Но тут…

С моим организмом стали происходить «странные вещи», и мне стало немножечко не до стихов. Помню дикую боль и судороги – мама вызвала скорую. Так в четырнадцать лет у меня появились «проклятые женские дни», и я стала превращаться в кого-то другого, словно я была уже не я. Боль и тошнота раз в месяц стали моими «лучшими подругами».

Мы начали ожесточённо спорить с мамой – часто и по любому поводу. Раньше я всегда соглашалась с мамой и сестрой, старалась быть послушным и беспроблемным ребёнком, который всё терпит, понимает, молчит и читает свои бесконечные книжки.

Но теперь я вдруг заявила:

– Я уже взрослая и всё знаю про эту жизнь. – Мне было четырнадцать.

Конечно, мама разумно заметила:

– Что ты можешь знать?

В меня словно кто-то вселился. Мне нужно было непременно ей доказать свою самостоятельность.

Потому что мама категорически заявляла, что самостоятельно мне не прожить. Мысль, что я всю свою жизнь буду унылым инвалидом, превращала меня в фурию.

– Я могу быть самостоятельной! – вызывающе кричала я.

– Вот представь, что ты оказалась в тайге, – что ты будешь делать? – так же вызывающе спрашивала мама.

Дальше начинались сюрреалистические разговоры про шалаши из веток, силки для поимки птиц и способы разведения костров. Мама опиралась на свой реальный опыт деревенской девочки, которая исходила алтайскую тайгу вдоль и поперёк. Я парировала тем, что вычитала в книжках. И я ни разу не сказала маме:

– Мамуля, я обычный городской житель и собираюсь прожить свою жизнь в городе, почему мы говорим о какой-то тайге?

Не сказала маме так, потому что у меня, действительно, не было жизненного опыта. Но у мамы-то он был. Она родила меня в тридцать четыре года, а когда у меня начался пубертат и «время восстаний», ей было уже сорок восемь. Но она не сказала: «Давай попробуем адаптировать тебя к жизни здесь, в этом районе, этой квартире, чтобы ты могла обслуживать себя сама». Нет! Вместо этого она всячески ограничивала мои попытки стать самостоятельнее, «нести доброе и вечное» в наведении уюта и чистоты.

Мне приходилось всему учиться самой, пока мама была на работе или на садовом участке. Когда она приходила и видела, что я, например, что-то пропылесосила, то хвалила меня. Но если я хотела пылесосить при ней, она отбирала «орудие труда».

Всё это было немного анекдотично, но на самом деле гиперопека мамы приносила ужасные плоды. Я стала скрывать от неё разные вещи – те, в которых не было ничего тайного, но если мне нельзя пылесосить, может, мне нельзя что-то ещё?

Я надеялась, что в один идеальный момент перестану быть гиперэмоциональной и грубой. Надеялась, что стану прежней девочкой, доченькой. Но однажды всё стало только хуже. Помню, как мы всей семьёй сидели и смотрели обычный советский фильм про любовь, весь такой девственный и невинный, и тут главный герой начал целовать главную героиню. Сцена с поцелуем длилась секунд двадцать, но я её едва пережила, вся покраснела, и у меня начались гиперкинезы4.

Мама спросила:

– Танечка, что с тобою, тебе плохо?

А я не знала, что ответить. Вся семья смотрела на меня, и я почему-то чувствовала себя неправильной и плохой.

После этого всё стало регулярно повторяться, и в присутствии других людей тоже. Я не знала, что мне делать с собою. В то время коллективные просмотры фильмов были обычным делом, и мне приходилось в них участвовать. Я хотела проводить досуг вместе со всеми, но внезапные «любовные сцены» превращались для меня в пытку. Тогда я придумала обнимать ноги руками: так я не тряслась и не качалась. Но долго сидеть так было трудно, поэтому я старалась предугадать по ходу фильма, кто когда будет «заниматься этим», и заранее свернуться калачиком.

Но я подозревала, что все всё понимают. А вскоре обнаружила, что мне сложно находиться в присутствии незнакомых мужчин, – я вся краснела, зеленела и не смела смотреть им в лицо. Когда же мы с мамой или сестрой шли мимо каких-нибудь ребят, на меня нападал ступор, я не могла сделать и шага. Сестре я говорила, что у меня свело ногу: у меня не было сил признать своё стеснение. Так мы тупо стояли и ждали, пока парни пройдут мимо.

Это был неописуемый ужас.

Однажды я спросила свою подругу Козлову:

– Что же мне делать? Я не понимаю, что со мною… и с мамой я не могу поделиться… мне так плохо от вида мальчиков… моё тело мне не принадлежит…

– Ты же видишь, как к тебе тянутся люди! Однажды к тебе придёт твой человек. Конечно, лучше бы тебе выйти замуж.

Мне показались дикими её слова. Мысли о замужестве не помещались в моей голове, поскольку впереди маячил выпускной класс и я думала только о том, куда смогу пристроиться после школы.

Глава шестая

С четырнадцати лет я мечтала о работе. Мне в голову приходили разные профессии. Сначала я хотела стать невропатологом – тётенькой в белом халате с длинной белокурой косой. На шее у меня будет висеть стетоскоп, а в руках буду держать медицинский молоточек. Мой муж будет дальнобойщиком с золотыми зубами, в импортных джинсах. И будет у нас дочь Даша.

Потом мне объяснили, что инвалидов не берут в медицинские институты. К тому же ближайший медвуз находился в Барнауле. А я прекрасно понимала, что мне «светит» обучение только в родном городе.

Затем я стала грезить о карьере водителя трамвая. Мне казалось, что трамвай не может сойти с рельсов и поэтому я смогу совершенно уверенно возить пассажиров. Я стала готовиться и запоминать названия остановок. Мне казалось это очень важным, будто бы знание маршрута – это уже гарантия поступления в ПТУ.

Я была благовоспитанной барышней, не материлась, читала поэтов и вела себя как героиня романтических фильмов. Но когда речь шла о заработке – была готова на всё. Однажды я увидела, как трамвай сломался и вагоновожатая в красном грязном жилете с ломом в руках, на которые были надеты не менее грязно-замызганные рукавицы, сама, с-а-м-а начала чинить трамвай – ковырять под железным брюхом этого кита-чудовища. Я испугалась. Моё богатое воображение шептало: «Трамвай, как кит, может поглотить всех пассажиров и не выпустить из своего железного чрева. Он может взорваться или пойти под откос».

С тех пор я, любившая трамвай и его мерное дребезжание надёжности на рельсах, вдруг как-то быстро к нему охладела и поняла, что водительницей китов-чудовищ я быть не хочу совершенно. Категорически.

Следующим этапом поиска места в пищевой цепочке, которое я решила занять, была продавщица в киоске. Собственно, меня привлекала не столько сама профессия, сколько культурное наполнение пресловутых киосков. Несколько из них стояли возле нашей пятиэтажки, и разглядывать их витрины было моим главным развлечением. Самыми ценным артефактами были шоколадные батончики и магнитофонные кассеты. На их покупку я тратила свои карманные, настуканные на машинке денежки. Особенно бесценными я считала кассетные сборники-солянки, где была записана поп-музыка 90-х годов.

Конечно, ни о каком роке я тогда и не слышала, но не сказала бы, что отсутствие «продвинутой» музыки доставляло мне массу душевных страданий и делало мой мир блёклым. Ничего такого я не чувствовала – некультурная девочка из провинции. Я приходила домой, вставляла кассету в магнитофон и наматывала круги по комнате под «Любе» или «Иванушек» и чувствовала себя абсолютно счастливой.

Вот такая мешанина процветала тогда в моей голове: мечты о работе + серебряный век + русская попса + желание иметь кровать с бархатным покрывалом.

Решение о профессии пришло неожиданно от моей подруги из библиотеки – именно она поселила в моей голове вирус, он назывался «библиотекарша».

Елена Сергеевна сказала, что хорошо бы мне поступить в ПТУ на «библиотекарское дело». Тогда, проучившись два года, я смогу работать в детской библиотеке рядом с домом. Конечно, не в читальном зале, где нужно постоянно выписывать книги, а писать быстро я не могла. Но в библиотеке три штатных единицы, и работы много: нужно ремонтировать книги, искать должников, проверять фонды, оформлять читальный зал и выполнять другие магические действия. Тогда, до перестройки, всё казалось таким незыблемым, словно вся огромная сеть библиотек, кинотеатров, санаториев – всё-всё будет всегда-всегда.

План Елены Сергеевны казался рассудительным и исполнимым, но…

– Елена Сергеевна, так библиотечное ПТУ же в Барнауле, – печально констатировала я. – Там я учиться не смогу.

– Так поступай на филфак в пединститут. Учиться придётся дольше, но ты же любишь читать, а с высшим образованием тебя возьмут в любую библиотеку, – резонно заметила Елена Сергеевна.

Перспектива получения не только образования, но и трудоустройства стала греть мою душу.

После выпускного класса мне домой принесли аттестат. Мама устроила чаепитие, на которое мы пригласили учителей. Все желали мне здоровья, успехов и дарили книги.

Помню, что накануне выпускного мама мне предложила поступить на курсы бухгалтеров, но я была категорически не согласна. Я чётко знала, что мне нужно стать «библиотекаршей» – начитанной, умеющей заполнять формуляры и вести картотеку таинственной девой, владеющей искусством бесшумного перемещения между стеллажами и мгновенного обнаружения любой книжной единицы.

Я заявила маме, что решила поступать в наш Бийский пединститут на филфак, потому что это образование может открыть мне двери к работе в библиотеке. А ещё я поняла, что хочу узнать, как устроена литература, – для своих эгоистических поэтических целей. Поступление в вуз было первым моим самостоятельным и важным решением, и с тех пор я все время стремилась делать всё сама, дабы избежать даже лёгких намёков на упрёки «мы тебя кормили, мы тебя поили». Для меня такие намёки были очень болезненны.

И тут судьба улыбнулась мне, а потом я улыбнулась судьбе и мы обе сделали книксен.

Зависать в библиотеках бывает полезно, возможно, они – порталы в другие миры, через которые можно попадать в свои мечты и заветные желания.

Именно там перед поступлением я нашла статью в газете «Аргументы и факты». Газета нахальным образом утверждала, что существует закон, по которому инвалиды первой группы могут поступать в вуз вне конкурса. Я сопоставила себя: инвалид; сопоставила филфак: вуз; сопоставила факт: вне конкурса, и совершила «великое открытие» – я могу гарантированно поступить! И тут я впервые с «восторгом» подумала: «Как хорошо быть инвалидом!».

Я потащила маму подавать заявление о поступлении. Пединститут находился в двух остановках от нашего дома, мы шли по скверу, я объясняла маме, что уже практически поступила, а она не понимала почему, – в льготы на поступление для инвалидов она тогда упрямо не верила.

Вот и приёмная комиссия. Я заполняю заявление – публика в шоке, хотя старательно этого не показывает. Кульминация разворачивается в тот момент, когда я к положенному списку документов прикладываю бесценную газету с выдержкой из закона.

Начинается, конечно, переполох, все куда-то стали выходить и заходить, потом пришёл проректор и сказал, что да, что «вне конкурса», что проходной балл значения не имеет. Проректора звали Осип Давыдович. Кто б знал, что я ему буду звонить ровно через неделю!

Мама не была потрясена, ведь я ещё не поступила, а её мозг работал по принципу «пока не увижу – не поверю». Мы с ней списали расписание вступительных экзаменов и пошли домой. И тут она сказала:

– А кто тебя будет водить на занятия? Ты же поступаешь на очное отделение. Я работаю, Лена работает, отец – чудовище. Как ты будешь учиться?

Я призадумалась. Позвонила в приёмную комиссию, где мне объяснили, что заочное отделение на филфаке существует, но приём на него окончился за месяц до того, как мне выдали аттестат о среднем образовании.

– А вы приходите на следующий год, – беспечно посоветовала девушка из приёмной комиссии.

Я призадумалась. Терять год я не хотела.

И стала звонить Осипу Давыдовичу напрямую в кабинет. Меня неделю не соединяли. Наконец…

– Здравствуйте, Осип Давыдович. Меня зовут Таня Трушова, я к вам на филфак поступаю…

– Да, я помню.

– Вы понимаете, я поступаю на очное отделение, а мне надо на заочное, потому что я не смогу каждый день ходить на лекции – меня некому водить…

– Ну так приходите через год.

– Да, но так год не буду учиться – я всю школьную программу забуду! А вы не можете меня после поступления перевести на заочное отделение? Например, по причине болезни. У меня есть справка ВТК.

Инвалиды жестоки и безжалостны. Они всегда-превсегда хотят пролезть без очереди и ущемляют права здоровых людей. Особенно я.

– Могу, могу… Таня, а зачем вы вообще поступаете?

– Ну, я хочу учиться, а потом работать в библиотеке.

– Ну добро. Я вам помогу.

Осип Давыдович оказался классным дядькой.

На вступительное сочинение мы с мамой опоздали на час, но меня всё равно запустили. Я писала Гоголя. Не важно, что пишешь из Гоголя – ключевые слова: «гипербола, разоблачение, сатира». Я писала как под копирку: «ярко изображает чиновничий мир», «первым смог описать в литературе такое явление, как…» … Шаблоны, шаблоны, шаблоны. В школе за сочинение у меня всегда было «пять»/«четыре». Злобное «четыре» – за орфографию, пунктуацию и стилистику.

Вступительное я написала на «четыре»; на сочинении «убило» больше половины абитуриентов, и проходной балл снизился до двенадцати.

Устную литературу я «откатала» блестяще, без единой запинки. Я просто вытянула билет и начала вещать. Вещать про литературу я могла долго и упорно. На моём лице большими сверкающими буквами было написано: «я знаю всё и даже больше». Поэтому приёмная комиссия не выдержала и семи минут. Она послушно закивала, убаюканная мной, и нацарапала «отл.».

Я к маме в коридор. На свою беду, по тому же самому коридору шёл Осип Давыдович. Окрылённая и обнаглевшая, я протянула ему зачётную ведомость и выпалила:

– Вот, смотрите, Осип Давыдович, у меня уже девять баллов. Даже если я Историю Отечества сдам на «три», то уже прохожу по баллам. Может, я не буду её сдавать? Это же всё равно не профильный предмет!

Осип Давыдович взял у меня вступительную ведомость, улыбнулся и сказал:

– Хорошо, я сам тебе «три» поставлю.

– Спасибо большое!

Так я поступила на филфак.

А потом оказалось, что там ещё нужно учиться…

Посреди всей этой «вступительной карусели» я пропустила установочную сессию для заочников, где педагоги рассказывали, как готовиться к сдаче экзаменов зимой.

В деканате меня быстро утешили, выдав список литературы, зачётку и справку для зачисления в библиотеку пединститута, бодро напутствовав:

– Ты иди читай пока…

Собственно, так мы с мамой и поступили. В библиотеке нам выдали какое-то несметное количество учебных пособий, словно мне предстояло не прочесть их, а готовиться к зачёту по перетаскиванию тяжестей. Филфак! И я начала читать, попутно делая конспекты. Конспекты ужасно раздражали, потому что тетрадей в клеточку не было в продаже, а тетради в линию меня доводили до исступления – я ещё на стадии прописей первого класса могла вписывать буквы только в клетки. На листах в линию они валились набок, становились то худыми, то слишком толстыми. А мне так хотелось аккуратных конспектов! Почему я не делала конспекты на пишущей машинке, не помню: может, ленты не было или бумаги. Ведь я поступила учиться в «прекрасно-счастливом» 1990 году, в эпоху пустых полок и продуктов по талонам. Словом, я пыталась больше запомнить наизусть. Благо память тогда была моим несомненным достоинством.

Из первого семестра чётко помню, что дико бесила античная литература: все эти «о боги! Агамемнон умер!» – и так по сорок раз, и плюс хор. Там у них всё время все дохли, хотя рядом разгуливали боги, но они сомневались: «оживить – не оживить». Все со всеми спали, ели детей и воевали, а если становилось скучно, могли свалить в отпуск лет на двадцать пообщаться с циклопами.

В целом учиться было весело.

Потом пришла зима, и мы с мамой отправились на «филфак-кудыкины горы» узнавать про экзамены. Туда надо было ехать тупо через весь город на тупом автобусе, расписание которого не поддавалось вразумительному описанию и никто его не придерживался. Этот подарок судьбы случился потому, что приёмная комиссия и ректорат находились в новом здании возле моего дома, а филфак – на «кудыкиной горе», на другом конце города.

Мы приехали. И обнаружилось… что первый зачёт у меня по истории КПСС.

Вежливая тётенька в деканате предложила нам с мамой пройти к определённой аудитории, откуда должен был явиться повелитель истории КПСС. Мы стали прилежно ждать, и он явился.

Преподаватель всем своим обликом напоминал сморчок. Меня передёрнуло. Сморчок сказал:

– Вот вам пособие к зачёту, почитайте его, а потом мы с вами побеседуем.

Он протянул мне стального цвета книжку, на которой позолоченными буквами было написано «Краткий курс истории КПСС». «Краткий курс» явно страдал ожирением. Я подумала: а как же тогда выглядит «Полный курс»?

– Спасибо, – сказала я Сморчку, а сама подумала: «О боги! Агамемнон умер!»

На самом деле я подумала: «нахуй, нахуй». Просто тогда я не материлась и была приличной девочкой… да я бы просто свихнулась, если бы попыталась сдать этот «зачёт»!

Словом, желание учиться оставило меня. Некоторое время я занималась блаженным ничегонеделанием. В пединституте решила не учиться. Совсем.

Моя сестра Леночка после школы не знала, куда пойти учиться. Пединститут, политехнический, курсы поваров – всё в равной степени раздражало её, как раздражали непрестижные наряды, отсутствие мехов и золотых украшений. В старших классах Леночка устроилась на работу к маме мыть полы, на заработанные деньги она покупала желанные «магические вещи».

Ещё когда мне было лет девять, мама уволилась из бийского аэропорта и нашла другую работу. Возле бабушкиной пятиэтажки выстроили новый современный кинотеатр «Алтай», туда набирали кассиров, и мама устроилась на новое место, которое было ближе не только к дому бабушки, но и к нашему. К тому же там кассиры работали по шесть часов, а не по двенадцать, как в аэропорту. Такой график позволял маме встречать моих школьных учителей, но денег она получала меньше.

Вскоре мама научилась инкассировать, то есть собирать и сверять денежную выручку с касс, которая накопилась за день, и сдавать её бравым ребятам с автоматами и зелёным банковским мешком. За инкассацию мама получала прибавку к зарплате, но ей приходилось задерживаться на работе.

В кинотеатр мама стала частенько брать меня, чтобы я посмотрела новый фильм. Я обожала кинотеатр и смотрела всё подряд, а мамины сослуживицы всегда угощали меня мороженым в вафельном стаканчике и прохладным соком.

Начальница кассиров Эльвира Семёновна, увидев, что у мамы больной ребёнок, предложила ей ещё мыть кассовый зал после продажи билетов на последний сеанс. Мама согласилась – она всегда бралась за любую работу.

Итак, в старших классах Леночка стала помогать маме мыть полы в кассовом зале. Они с мамой договорились, что на эти деньги сестре будут покупать наряды и другие женские артефакты. А потом они ещё устроились дворниками при «Алтае».

Внезапно школа окончилась и большой сияющий мир распахнул свои объятия перед Леночкой. Жестокая реальность получать образование открылась моей сестре. Она хотела поехать в Новосибирский художественный институт, но мама не могла высылать ей деньги для сносного проживания в чужом городе.