Полная версия:

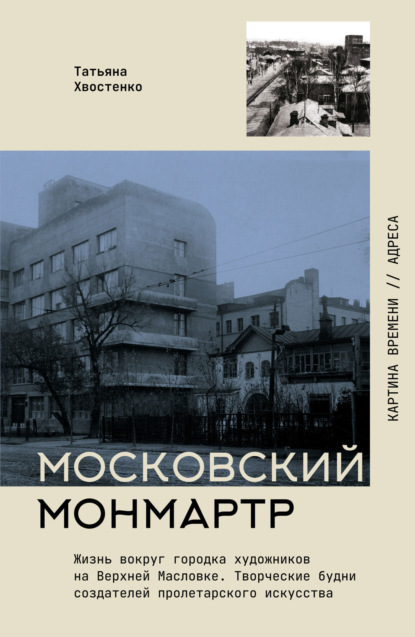

Московский Монмартр. Жизнь вокруг городка художников на Верхней Масловке. Творческие будни создателей пролетарского искусства

Когда дом, где прежде была пивная, снесли, художники как-то сразу разобщились, стали выпивать в мастерских. Но это было уже не то. Деньги теперь занимали друг у друга, жены по этому поводу скандалили, и кто пил, стал пить в одиночку. В мастерские потянулись всякие темные люди. Такие посещения часто плохо кончались. Сильно, до потери памяти избили в собственной мастерской академика Нисского. Художника поместили в дом престарелых, где он, так никого и не узнавая, умер.

Сейчас, когда на месте пивной стоит большой новый дом, вряд ли кто-нибудь помнит, что здесь, в знаменитой «Радимовке», решались творческие проблемы, назначались художественные советы, сводились личные счеты, – проходила большая часть жизни многих известных художников России.

Любимые натурщики Масловки

До войны в цехе натуры на Масловке было много натурщиков, которые позировали разным художникам, но речь пойдет о самых любимых. Одним из них был Владимир Иванович, прозванный Невкушаю. Он часто позировал папе, когда тот рисовал матросов и рабочих, ездил с нами летом на дачу, которую мы снимали под Звенигородом (там жили тогда многие художники). Невкушаю прозвали так за особую любовь к изысканному слогу. Когда его приглашали на чай, например, он говорил: «Я чай не вкушаю, а вкушаю только молочко». «Сегодня погода не благоприятствует произрастанию грибов», – говаривал он, когда было сухо и жарко. Придя однажды на Новый год к Богородскому, спросил:

– Федор Семенович, Новый год встречали хорошо?

– Да, – ответил тот.

– А шампанское вкушали?

– Да.

– Тогда Новый год для вас будет удачным.

В картине Бориса Владимировича Иогансона «На старом уральском заводе» папе очень нравился сидящий рабочий, которого Иогансон написал с Владимира Ивановича. Иогансон дал ему полную свободу в выборе позы, только попросил сидеть свесив руки; так его и написал. А один из друзей Владимира Ивановича (к сожалению, я забыла его фамилию) позировал «для буржуя». Эти натурщики, в отличие от многих современных, являлись истинными любителями живописи, близкими друзьями и помощниками художников.

В 1943 году, когда художественная школа приехала из эвакуации, я училась рисунку у Александра Осиповича Барща. К нам «на портрет» пришла худенькая, маленькая старушка с покрасневшим носом, в черной бархатной, обтягивающей голову шапочке с большим пером и в калошах, подвязанных веревками. Это была знаменитая Станислава Осипович. О ней ходили легенды, художники ее боготворили: когда-то она поражала всех необыкновенной красотой. У нас в школе ее любили. Вела она себя очень тихо, в перерывах всегда сидела в уголке, скромно поджав ноги. Часто засыпала во время сеанса, но ее не будили. Подкармливали натурщицу в нашей столовой. Педагоги ценили ее бесконечную преданность искусству и, жалея старушку, все время приглашали позировать. Такой я ее запомнила, и таким ее образ запечатлен на одном из первых моих рисунков. Бывая в Третьяковке, мы с друзьями восхищались сделанными с нее «ню» и, сами юные, не могли осмыслить тогда, каким суровым было то время. Осипович не любила рассказывать о нем, да мы и не поощряли ее к этому, о чем можно только пожалеть: ведь она считалась любимой натурщицей Коненкова, Голубкиной, Мухиной, Сарры Лебедевой и других замечательных мастеров.

Не менее знаменитой была Лида Логинова. Лида приехала в Москву из деревни в 1933 году, по объявлению пошла позировать в архитектурный институт, где преподавали А. Гончаров, В. Фаворский, М. Лейзеров, Р. Фальк. Однажды Фальк сказал ей: «Ты так прекрасна, что, если б жила в Париже, он был бы у твоих ног». Сарра Лебедева называла ее «наш романтик». Лида, не получив образования, умела только расписываться. Стесняясь этого, она иногда просила меня: «Танюша, напиши заявление, мне некогда». Я, конечно, все понимала, но никогда не признавалась в этом и не выдавала ее. Ее обожал плакатист Виктор Иванов и помогал ей материально до самой своей смерти. Она позировала и в студии у Нивинского. Бруни, Митурич, другие художники сделали с нее многие свои произведения.

В трудные годы войны в неотапливаемых ледяных мастерских она позировала Аде Магидсон, Нине Нисс-Гольдман. Тенета написал с нее Лизу Чайкину. Впоследствии она позировала в МИПИДИ, там я с ней и познакомилась. Она была очень хороша и, несмотря на свою неграмотность, умна. Наш студент Емельян Кулебякин женился на ней, но вскоре умер. Умерла вслед за ним и она, унеся с собой частицу нашего искусства, с которым ежедневно соприкасалась.

Почетный гражданин города Иваново

В доме № 8 на первом этаже жил очень интересный художник-пейзажист Саша Морозов, почетный гражданин города Иваново. По тем временам он имел большую квартиру, которая состояла из одной огромной комнаты, служившей ему одновременно мастерской. К ней примыкала просторная застекленная терраса, выходившая в небольшой садик.

Саша самозабвенно любил животных, чем и прославился на Масловке. У него жила ворона Варька. Днем она свободно летала по нашему двору, но ночевать непременно возвращалась в мастерскую к Морозову. Она откликалась на его зов и тут же летела домой. Саша жил бедно, питался скудно, но Варьке ни в чем не отказывал. Он специально ходил на базар за мясом, рыбой и клюквой для своей любимицы. Когда Варька заболела, Саша поместил ее в ветеринарную больницу на улице Юннатов и навещал ее там.

Как-то, возвращаясь с рынка, он увидел, что огромный детина собирается отрубить курице голову. Он умолил его продать ему птицу. Назвал ее Чернушка. В мастерской стояла кадка с высоким экзотическим цветком. Чернушка взлетала на него и спала там, как на насесте, но иногда забиралась к Саше в постель и клала голову на подушку рядом с его головой. Чернушка неслась, и яйца Саша раздавал детям. Она прожила у него восемь лет. Летом Сашина живность гордо прогуливалась по садику. Там еще был кот и множество кошек. Морозов ходил с бидончиком в ближнюю столовую и собирал объедки для своих питомцев. На Масловке смеялись и считали его чокнутым.

Саша очень любил слушать классическую музыку; для компании приглашал Клаву Девинову-Нюренберг и соседку по квартире Галю Садкову. Варька при гостях начинала нервничать, бегать и однажды принялась клевать Сашины ноги. Он прикрыл их полотенцем, тогда Варька стала таскать спички по одной и бросать на пол, поглядывая, как на это будет реагировать Морозов. Она ревновала его ко всем знакомым. Когда Саша писал Масловку, Варька садилась на подрамник и не слетала, пока он не закончит этюд. Масловку Саша писал часто и, я думаю, прославил ее на многие годы. Он собирал старые стулья с помойки и ставил на них свои этюды для просмотра.

А еще у Саши был коронный номер на наших «капустниках». Звучала музыка из «Лебединого озера», и вдруг выплывал толстый лебедь в пачке с лохматой головой Морозова. Под дружный хохот он выделывал всевозможные па, стоя на одной ноге, и медленно опускал руки, складывая их на толстой талии, – изображал смерть лебедя. Его вызывали несколько раз и однажды преподнесли огромный букет.

Когда Саша получил признание как художник, ему предложили переехать из его убогой квартиры в новую и выделили просторную светлую мастерскую. Но это его не обрадовало. Напротив, Саша буквально плакал как ребенок. «Почему я должен уезжать?» – рыдая, спрашивал он. Варька каркала, предчувствуя беду; она кружилась во дворе, била крыльями и истошно кричала.

Смирившись с переездом, Саша решил пристроить Варьку в стаю ворон. Для приманки стал класть на форточку вареные яйца. Слетавшиеся вороны проглатывали их, но били и клевали Варьку. Они не только не принимали ее в свою стаю, но просто пытались уничтожить. Она стала для них чужаком. Я не знаю, как Саша поступил дальше. С его отъездом Варька пропала, и мы ее больше не видели. Говорят, она прилетала несколько раз, но к тому времени дом снесли, и как-то, покружив над обломками, Варька улетела навсегда. На новой квартире он был очень одинок, и к нему после многолетнего перерыва стали наезжать родственники. Они не понимали его творчества; брат из Иванова, с родины Саши, говорил: «Это ты намалевал? Я бы сам так мог намазать эдакую ерунду. Твои картины просто говно». «Если тебе все это не нравится, уезжай отсюда», – отвечал Саша. – «Ты дай мне апельсин и 25 рублей, тогда уеду». Сашу все это очень травмировало.

Удивительно, как в темной, неграмотной семье мог родиться и вырасти такой гигант живописи, как Морозов.

Сейчас он очень стар. После триумфа на персональной выставке он не бывает в мастерской. Ему уже тяжело, да и все сверстники его поумирали. Как он? Что с ним? Никто не знает, сейчас никому нет дела до другого. Жизнь художников стала очень сложной, а старость для многих – тяжкое бремя. Я с грустью смотрю на ворон, летающих по нашему двору, и вспоминаю и Варьку, и доброго Сашу, – как их сейчас не хватает.

Наш сосед сверху – Георгий Васильевич Нерода

Георгий Васильевич жил на Масловке этажом выше нас. По утрам отец ему звонил:

– Говорит член-корреспондент, академик Хрю-хрю Хвостенко.

В ответ слышалось:

– Отвечает просто член Нерода.

Вся жизнь моего отца, Василия Вениаминовича, и Герг-Васа (так отец называл Нероду) прошла бок о бок – с юности до старости.

До войны наши «верхние» соседи жили открытым домом. В середине большой комнаты стоял стол, вокруг которого собирались друзья. Тогда почти ежедневно у Нероды бывали Шалимов, Шварц, Лавров, Максимов, Хвостенко, Сергеев, Мотовилов, Сварог, – люди, проверенные годами. Ходили друг к другу в гости, ездили вместе отдыхать в Крым, в Сочи и на другие курорты. Жены их тоже дружили. Это было крепкое сообщество единомышленников.

Чувствовали ли они себя счастливыми? Я думаю, что эти годы были самыми лучшими, самыми значимыми в их жизни. Такого творческого взлета их искусства не было потом уже никогда, хотя они жили и надеялись на продолжение.

Герг-Вас жил бурно, любил женщин, много ездил по стране, воздвигая бесконечные монументы Ленину, Сталину, Орджоникидзе, Фрунзе… Его мастерская была заставлена многочисленными скульптурными портретами советских деятелей. Нерода любил показывать фотографии своих работ.

Деньги он не считал и ни в чем себе не отказывал, но и бедным помогал не скупясь, натуру имел широкую. Незадолго до своей смерти папа не раз говорил Георгию Васильевичу: «Хватит работать на «мамоню», пора подумать о душе». Но Нерода его не слышал. Хотя ведь были и памятник Пушкину, и памятник-бюст Жуковскому…

Георгий Васильевич родился в Чернигове, в то время очень тихом провинциальном городе, утопающем в садах. Кругом раскинулись имения известных дворянских семей. Большие города – это одна жизнь, а маленькие – другая, тихая. В Чернигове все знали друг друга. Семья Нероды занимала особое положение, потому что отец Георгия, Василий Васильевич, был начальником железнодорожной станции. Мать, Александра Гавриловна, занималась воспитанием троих детей. Жили они в центре, в красивом особняке с мезонином. Старший сын, Владимир, потом поехал учиться в Санкт-Петербург и стал инженером. Дочь, Анна, ходила в Черниговскую гимназию. А Георгий рано начал рисовать, и отец решил послать его в Москву, в Училище живописи, ваяния и зодчества.

В 1907 году Георгий блестяще сдал экзамены и поступил в класс профессора Волнухина. В этот же год вместе с ним поступили Александр Хвостенко, Павел Корин, Михаил Черемных, Андрей Худяков, – с тех дней началась их дружба. А немного позже в училище поступил и мой отец.

Во время Гражданской войны красные, отбив у белых Чернигов, начали расстреливать всех, кто был связан с белой армией. Василий Васильевич при белых оставался заведующим железной дорогой, поэтому его схватили и расстреляли. Депеша, посланная А. В. Луначарским в его защиту, опоздала.

Но письменный отзыв Луначарского о работах Георгия Нероды, в частности, о скульптурном портрете Ленина, спас Георгия Васильевича, когда его самого вызвали в ГПУ в 1937-м.

Георгий Васильевич боялся репрессий не только из-за расстрела отца. Была, оказывается, и другая причина…

Когда после красных в Чернигов вошли петлюровцы, среди арестованных оказался и Георгий Нерода. Всех заперли в подвале, и, скорее всего, их ждал расстрел. Однако, узнав, что Нерода – художник, ему предложили создать эскиз формы для армии Петлюры. Форма должна быть узнаваема, и главным ее атрибутом следовало сделать шапку. Срок был дан кратчайший, а обещанная награда – освобождение из-под стражи. Нероде запомнилось, что, когда ему принесли бумагу, карандаши и краски, то он сразу же принялся за дело. О последствиях не думал, захваченный творческой задачей. Идея пришла как-то сразу, и наутро уже был готов эскиз.

Характерный головной убор петлюровцев – гладкая, обтягивающая голову шапка со свисающей на затылок частью, напоминающей вытянутый треугольник, с кистью на самом конце – всем известна по фильмам и фотографиям Гражданской войны.

Наверное, работа понравилась кому-то из окружения Петлюры или, быть может, самому Петлюре, поскольку Георгия Нероду вскоре после этого выпустили на свободу.

А я-то никак не могла понять, зачем Нерода все время делает портреты вождей. Конечно, имея такое в прошлом – расстрелянного отца, форму для петлюровцев, да еще и жену – дочь священника (деда Натальи Федоровны, тоже священника, в 1920-е годы сбросили с поезда), еще как будешь стараться, чтобы защитить себя и свою семью.

Кукольный театр

Еще до революции каждое лето в черниговский дом родителей Георгия Васильевича Нероды съезжалась столичная молодежь из Москвы и Петербурга. В доме становилось шумно и весело. Гости пели, музицировали на рояле, рисовали и даже организовали музыкальный кукольный театр, который приобрел такую известность, что на спектакли собирались многие жители Чернигова и его окрестностей; приезжала богатая знать из соседних имений. Наталья Федоровна Автономова, ставшая впоследствии женой Георгия Нероды, придумывала и шила для кукол платья (она училась в Строгановке на декоративном отделении), мой отец соорудил пищик и вещал голосами разных Петрушек. Владимир, старший брат Георгия Нероды, сочинял музыку, а их друг Георгий Шалимов, также живший в Чернигове и учившийся в Училище живописи, ваяния и зодчества, делал кукол. Частой гостьей была и молоденькая Наталия Сац, впоследствии создательница первого детского театра в Москве. Может быть, идею детского театра ей подсказали спектакли театра Нероды. В репертуаре значились басни Крылова, сказки Андерсена, А. Толстого, русская сказка «Медведь и девочка» и пьесы собственного сочинения Сац. Сцену заполняли гномы, арлекины, петрушки, среди персонажей был и некий «кузнец Обиралов» – дань злобе дня.

Впоследствии, когда Георгий Шалимов и мой отец оказались на туркестанском фронте, они создали там кукольный театр для бойцов Красной армии и с ним переезжали из части в часть, показывая смешные сцены борьбы Красной армии с бандами басмачей. Тексты писали сообща, иллюстрируя их плакатами с призывами покончить с басмачами и другими бандами – врагами советской власти.

Наташа Сац и Наташа Розенель

Недалеко от Чернигова находилось имение знаменитого композитора Ильи Саца – автора музыки к уникальному спектаклю раннего Московского Художественного театра «Синяя птица», который был поставлен молодым Станиславским, Немировичем-Данченко и их любимым учеником Сулержицким. Владимир Нерода был влюблен в дочь Саца, Наташу. Наталья Ильинична Сац, в отличие от своего рано умершего отца, прожила почти сто лет бурной и тяжелой жизни, до конца дней сохранив талант и оптимизм.

На любовь Владимира Нероды Наташа Сац не ответила, поскольку сама была влюблена в своего приятеля Митю Розенеля, женой которого впоследствии и стала. У Мити был брат-большевик, занимавшийся перевозом нелегальной литературы из Европы в Россию. Однажды, когда он перевозил еще и большую сумму денег, его выследили и убили. У него осталась вдова – тоже Наташа, впоследствии вышедшая замуж за наркома Луначарского, который часто гостил в семье Сац. Эта Наташа – Наталья Александровна Розенель – в 20-е годы стала одной из ведущих актрис московского Малого театра, где успешно играла в пьесах самого Луначарского, чем, кстати, вызывала беспощадные насмешки Демьяна Бедного, на которые сам Луначарский отвечал не менее остроумно и ядовито. Потом, после смерти Луначарского, она как-то отошла от театра, но написала интересные воспоминания «Память сердца» – в издании книги репродуцирован ее портрет работы Михаила Вербова. Умерла Наталья Александровна в 1970 году сравнительно нестарой. Покоится она на Новодевичьем кладбище, на аллее, где похоронены Чехов, Немирович-Данченко, Качалов, Москвин, Коонен, Таиров, Берсенев.

Владимир Васильевич Нерода

Братья Нерода и Василий Хвостенко были частыми гостями в семье Сац и до, и после революции. Отец написал прекрасный портрет Натальи Ильиничны Сац, который Владимир Нерода увез в Петербург и не расставался с ним всю жизнь, портрет висел у него в овальной старинной золотой раме в гостиной. И любовь к Наталье Сац он пронес через всю жизнь, был ее другом и советником во всех начинаниях, в частности – в создании первого в Европе и мире музыкального детского театра. Он приезжал на все премьеры, на все генеральные репетиции.

Образование у Владимира Нероды было техническое, но он страстно любил классическую музыку и в конце концов стал известным в Ленинграде педагогом по вокалу. Он был любимцем артистов Мариинского театра, знал всех, не пропускал ни одного спектакля. Владимир Нерода был духовно близок с моим дядей Владимиром Хвостенко, известным теоретиком музыки, написавшим учебник по гармонии, по которому учатся студенты не только России, но и мира.

Я не знаю, как Владимир Нерода познакомился с Дмитрием Шостаковичем, но он был не только большим другом этого композитора, он его просто обожал и всячески популяризировал его творчество. Владимир стал одним из инициаторов организации исполнения «Героической симфонии» Шостаковича в блокадном Ленинграде. Когда голодные, обессиленные люди в нетопленом, холодном зале аплодировали музыке – это было ощущение Бога, Его величия. Совершенно очевидно, что они получили невиданный заряд жизненной энергии.

И Владимиру Нероде сила музыки Шостаковича помогла перенести блокаду. Он выжил и все последующие годы был верен Шостаковичу и его таланту.

От Харбина до Парижа

Дядя Натальи Федоровны Нероды, жены Георгия Васильевича, в 1895 году уехал в Харбин, на строительство КВЖД. Этот город славился множеством кафе, где выступали японские танцовщицы. В одну из них дядя Натальи Федоровны так влюбился, что вскоре предложил ей руку и сердце. Они прожили вместе до 1916 года. Строительство железной дороги заканчивалось, и надо было возвращаться в Россию. Дядя умолял жену-японку поехать вместе с ним, но она была непреклонна. Тогда он попросил отдать ему хотя бы одного из троих детей и получил двоих – старшего Павла и младшую Нами. Так Нами и Павел оказались в России. Нами, которую здесь стали звать Еленой, была миниатюрной женщиной с присущими японкам манерами. Когда она смеялась, вокруг глаз образовывались лучики, а губы были всегда плотно сжаты, и казалось, что она не смеется, а как-то загадочно улыбается.

Нами часто приходила в гости к своей двоюродной сестре, в семью Нероды, мой отец был от нее, как говорится, без ума. Он научил ее ретуши, и она стала классным специалистом-ретушером. Но эта тихая хрупкая японочка так и осталась одна, не сумела устроить свою личную жизнь.

А Павел стал моряком. Когда случилась революция, он со своим кораблем оказался в Турции, а потом уехал во Францию. Там женился, у него родились две девочки. Он все время пытался узнать о судьбе Нами, но разыскал ее только когда пришла хрущевская «оттепель», через Нероду, и прислал приглашение приехать в Париж. Но Нами не пустили, а через месяц Павел умер; так брат и сестра и не встретились. Зато дочери Павла – Ксения и Ирина – приезжали в Москву, к Нероде; с москвичами они и потом поддерживали связь.

Нами умерла, завещав свое имущество племянницам, которые его так и не смогли получить.

И еще о Харбине

Во время поездки в Австрию я познакомилась с очень интересной женщиной – Людмилой Хейсу. Ей было тогда уже почти сто лет, но она не потеряла своего обаяния: прекрасно сохранившаяся внешность, живой голос, заразительный смех, раскрепощенные движения – все это просто завораживало. Детство и юность ее прошли в Харбине.

Вспомнив о дяде Натальи Федоровны, о его жене-японке и о Нами, я стала расспрашивать ее про Харбин, про строительство КВЖД. И вот что она мне рассказала.

Так как эта дорога была русско-китайской, то русские власти настояли, чтобы железнодорожные станции и дома в Харбине были построены в русско-китайском стиле. Вскоре здесь появились русские архитекторы и инженеры, Харбин был разделен на сферы влияния. Сначала рядом с пристанью появились хорошие большие магазины, и здесь стали селиться русские, приехавшие строить железную дорогу; потом для них построили совершенно новый русский город. Прекрасные дома классического стиля, окруженные большими роскошными садами, школы, магазины, детские сады, кафе, театр-варьете и другие здания – все эти постройки придавали городу вид богатого и роскошного, вид города нового типа. В Харбине было много разнообразных колоний: русско-крестьянская, русско-еврейская, польская, немецкая, армянская, грузинская. Недалеко от Харбина находился Модягол, в котором жило бедное русское население, обслуживавшее богатых русских. В пригороде под названием Нахаловка в дешевых квартирах ютились портнихи и мастеровые – тоже обслуживающий персонал богатых русских, живущих в Харбине.

На окружающих город сопках обитали нищие китайцы, которых называли «хункузами». Кормились хункузы воровством и даже воровали детей. С ними не знали как бороться, и только японцы, оккупировавшие в 1936 году Маньчжурию, быстро покончили с хункузами, уничтожив их поселения.

Я вспомнила о Вертинском:

– А вы его знали?

– Да. Мне было 18 лет, когда я впервые его увидела. У него был собственный ночной клуб, который назывался «Ренессанс»; здесь он, в сопровождении цыганского табора, пел песни собственного сочинения. Это было сказочно, неповторимо. Вертинский всегда выступал во фраке с красивой гвоздикой в петлице – утром с красной, вечером с белой. Он имел колоссальный успех, ночной клуб всегда был переполнен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов