Полная версия:

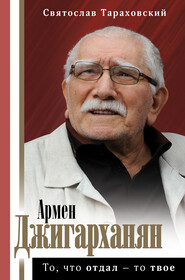

Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое

Супруги счастливо встретили Новый год, и Татьяна сказала, что из-за работы сможет вернуться в Россию не раньше лета. Великий артист подумал и решил, что она и сейчас права. Она проводила его до самолета, они поцеловались, сказали друг другу «до встречи», самолет взял курс на Москву, и артист понял, что жена никогда сама не вернется на родину.

Никто никого не собирался подводить или, не дай бог, подставлять, но у жизни свои законы, и зачастую она самовольно распоряжается жизнью людей.

Московская квартира быстро заросла пылью, грязью, артист нанял таджичку и проблему закрыл, но пустоту и холод семейных стен он закрыть не смог, и все дальнейшие события его жизни – спасибо Татьяне – произрастали с ним на горькой земле одиночества. И всенародная слава помочь ему не смогла.

Так заведено у великой славы.

Дни он проводил в театре среди поклонников и льстецов, там же в театральном буфете столовался, это было ему удобно. Вечерами возвращался в просторную свою квартиру, шел на холодную кухню, где давно не готовили любимую долму, и кипятил воду для чая. Заварным чайником с дулевскими петухами, подаренном на очередном юбилее, он не пользовался, пакетированный чай, заваренный в стакане, был удобнее и быстрее давался. Со стаканом зеленого чая возвращался в гостиную, запускал телевизор и искал в нем футбол – какой угодно, лишь бы футбол. Худрук считал себя профессионалом и знатоком футбола. Футбол завораживал, согревал, отвлекал от мыслей о далекой, бросившей его жене, о репетициях скучной голландской пьесы «Башня» и переносил вдаль, в любимую Армению, на солнце и тепло, на зеленое поле команды Арарат, где черноголовый Арменчик когда-то тренировался в детской команде при мастерах. И сразу вспоминалась любимая мама, которая всегда сидела на трибуне и, когда сына обижали, требовала, чтобы он давал сдачи. «Если кто-то на тебя пукнет, говорила она, отойди на полметра и перед обидчиком покакай». Так, следуя мудрым наставлениям мамы, Армен всегда и делал, и в результате стал человеком и артистом, способным на большое в искусстве. Проклятый театр, думал иногда худрук, если б не он, играл бы я в свое время, может быть, в самой «Баварии» – чем я хуже нашего армянского Мхитаряна? Он проклинал иногда театр, но только потому, что театр сильно любил, и проклинал его за это неистово и грозно, пропорционально силе своего огромного таланта. Свой же театр он охранял как крепость, как собственную душу, его безопасность от внешних и, главное, внутренних врагов была делом всей его оставшейся жизни.

Осинов был прав, когда считал худрука прирожденным охотником. Запах, след, тропа – слагаемые инстинкта безошибочно вели его по жизни. Если к этому добавить небывалое чувство предвидения и предчувствия, то станет понятно на какого матерого зверя затеяли охоту недалекие артисты плюс завлит.

Худрук всегда знал, чувствовал откуда и когда грянет выстрел и до сей поры умело обходил опасности. Будь то министерство, злобные блогеры, обделенные артисты, недовольные зрители или даже врачи – кстати, к последним он относился с особой трогательной нежностью. «Пей таблетки, не пей, – смеялся он в голос над их глубокомысленными рецептами, – а под нож все равно пойдешь!» – имелся в виду, понятно, нож патологоанатома. Хотя, по правде сказать, опасность ему никогда всерьез не угрожала, его всегда баюкало и баловало народное обожание – что могло бы отменить в нем природный механизм предчувствия и бдительности – но не отменяло. Армен Борисович глубоко знал российскую жизнь, знал ее неожиданные прыжки и кульбиты и всегда был на чеку.

Когда в театре, скрытными стараниями Осинова, Саустина и Вики едва-едва потянуло далеким дымком смуты, худрук насторожился и, как любой диктатор в истории, первым делом привел в действие свою агентуру. Выявить зачинщиков и провести профилактику, так решил худрук. Профилактика означала традиционно российскую, партийную чистку, то есть, немедленное увольнение из театра. Прополоть и проредить! Дурную траву с поля вон! Так по-государственному размашисто и вполне по-русски действовал художественный руководитель. Это было первое срочное средство, и он это сделал. Трех артистов и четверых рабочих сцены уволил якобы за опоздания, но цель была другая.

Второй главный рецепт борьбы за власть в театре состоял в уничтожении единодушия в народе, то есть среди артистов: единодушие в народе, то есть среди артистов, приводило к бунту и жалобам наверх, что тоже было недопустимо.

Верь глазам, считал худрук. Не рукам и даже не поступкам – они тоже обманут, верь глазам! Всмотрись в них, прочувствуй, как чувствует зверь, прочитай в них то, что заложено в человеке от рождения – не ошибешься! Так искренне и сильно научно подходил к проблеме худрук и, к сожалению, часто ошибался.

В театре, как в любом государстве, хватает жалобщиков и недовольных, всегда есть те, кто доносит начальству «окопную» правду из грим-уборных, из-за кулис и из отдельных цехов. Доносчики и агентура – мой золотой фонд, справедливо, как каждый диктатор, считал худрук. Однако бдительность в этот раз мало помогла вождю, ни Саустина, ни Вики в списке подозреваемых не оказалось, оба были слишком осторожны, чтобы сразу попасть на глаза осведомителям, и настоящая заноза осталась до поры под театральной кожей.

Список же подозреваемых, которых предполагалось прополоть, оказался разноперым, их склоки и жалобы больше походили на сведение личных счетов и кляузы, чем на организованную компанию против худрука. Он понял это быстро, но все же зубы, для острастки остальных, надо было показать.

– Здравствуй, золотце, – говорил он очередной жалобщице. – Скажи, что тебе в театре не нравится?

– Зарплата маленькая, – надувало губки золотце. – А еще Зойка Завьялова ужас как матерится… и прямо перед выходом на сцену, когда я в образ нежной матери вхожу…

– Понял, – кивал худрук, отпускал жалобщицу и ставил галочку против ее фамилии. «Реваншистами» называл он таких, которые, якобы боролись за правду, на деле – за собственные недополученные права, которые хотелось получить даже ценой наветов и сплетен.

Кнутом и пряником – на словах! – боролся вождь с недовольными и реваншистами, на деле же выходило, что всегда по – барски, то есть, кнутом и не всегда справедливо. Армен Борисович для примеру громко уволил трех слабых артистов, еще троих снял с ролей в новой постановке, а абсолютно невиновному, талантливому специалисту по новой энергетике и слабому на рюмку Шевченко объявил выговор с удержанием жалованья. «За что?» – появился в его кабинете обиженный, с воспаленными глазами Шевченко, которому и так не хватало зарплаты для обслуживания своей классической слабости. «Чая много пьешь. Извини за слово чай», – таков был творческий ответ художественного руководителя.

До Осинова худрук не добрался: на всякого мудреца довольно простоты. Осинов срочно искал пьесу и был вне подозрений – так считал худрук и промахивался будто начинающий охотник. Именно завлит пустил по театру слушок, что Армен Борисович не угодил министру и что его скоро собираются заменить. Слушок побродил по коридорам и породил сплетни. Клевета поползла по театру как вездесущий табачный дым – Осинов хорошо знал Шекспира и приемы мировой драматургии.

А худрук, проводя профилактику, великодушно ограничился малой кровью, бдительности он не терял, но на время успокоился. Малая кровь всегда лучше большой, считал большой артист, хотя, чем она принципиально лучше, сказать трудно.

Он ограничился малой кровью, он забыл или не знал, что в мировой драматургии, как, зачастую, и в политике, большие проблемы решаются только большой кровью.

7

Делать нечего: Осинов искал пьесу.

И в поисках своих постоянно спорил с Викой.

Легко впустую сотрясти воздух, что плохая пьеса должна быть яркой и привлекательной по форме как цветные лоскутки, фантики, бусики или что там еще? Ты попробуй ее найди такую плохую яркую пьесу, от которой невозможно отвязаться даже ночами!

Он не очень рассчитывал на успех, когда обзванивал и встречался с завлитами других театров. Никто не отдаст тебе хорошую пьесу, понимал он, но, может быть, спихнут, то есть, по-товарищески поделятся плохой? Но ни хорошей, ни плохой пьесой другие театры делится с ним не собирались, это считалось дурной приметой. «Поцелуй их всех в темя, – наконец, сказал себе Осинов, – и ищи сам». Но где, как?

Беспощадное наше время.

Интернет смердил как неприбранное кладбище. Самиздат был засорен сотнями не имеющих отношения к профессии и жанру поделками, выбрать яркую плохую пьесу было невозможно: плохие пьесы оказывались просто серыми и похожими друг на друга, потому что не имели ни лица, ни гендерных признаков формы. Он читал пьесу за пьесой и каждый раз с повышенной нежностью: «Вау, вашу мать!» поминал Вику. Пользуясь положением, необходимостью и случаем, он пролез в жюри престижного конкурса пьес «Действующие лица», рассчитывая хотя бы там, среди неудачников конкурса отыскать пустое, но яркое. Первое он нашел в изобилии, второго не нашел вовсе и вспомнил заветы великих, что яркая форма как правило соответствует богатому содержанию. Все было кончено. Плаха приближалась, искрил лезвием топор, спасения не было.

Сталкиваясь с худруком, принимал бодрый вид, надувал, подмигивая шефу, кожу лица и успокаивал, что дело катится. А на встречах заговорщиков пил горькую и признавался, что близок к отчаянию. И Савостин, и Вика хорошо его понимали, они тоже вовсю искали пьесу и тоже вместе с ним пили тот же спасительный напиток.

А шеф нажимал. Затаскивал в кабинет, тыкал в Осинова деревянный палец, напоминал, что времени у него в обрез и трескуче смеялся. «На панель пойдешь, завлит! В школу, в детский сад! Стихи классиков преподавать будешь!» Осинов не спорил, улыбался через силу тонким шуткам худрука и только с облегчением соображал про себя, что с таким похабным животом как у него он вряд ли кому-то понадобится на панели, в садике – сподручней.

8

С тяжелой душой собирался Осинов на последнюю встречу к Саустину. Болела душа, ноги шли плохо, ноги всегда знают к кому и зачем они направляются – ноги точно не любят последних грустных встреч. Он вышел из квартиры, с печальным смыслом, как в прошлое, захлопнул дверь, обернулся к широкому лестничному окну, к старинному, многажды крашенному, советскому еще подоконнику, на котором тайком любила покуривать усатая соседская няня соседей, и увидел на нем, рядом с консервной банкой, заменявшей пепельницу, зеленого цвета сидюшку. «Чудо!» – толкнуло его. Пьеса?

И вспомнил из Шекспира, что чудо, как и зло, подстерегает нас на каждом повороте. И неправда, что чудес случается меньше, чем злодеяний – гармония и устойчивость мира заключена в их абсолютном равновесии. Все эти дни он ждал чуда, и оно явилось.

Он едва тронул зеленый CD, как тотчас дернуло его током и все высокое в нем подсказало, что это то, что надо и, значит, это чудо. «А иначе – чье это, откуда? Кто забыл? Как прилетело? Кто подложил? И почему именно на мое окно?» – спрашивал себя Осинов и, взмокнув лысиной, наконец, сообразил, что вопросы к чуду совершенно неуместны. Оно есть чудо, и явилось оно, как чудо, как чудесная икона, то есть, само по себе. Свят, свят, свят. Осинов был человеком почти неверующим, но сейчас глаза его сверкнули верой, и он прошептал: «А может, и правда, что оттуда!»

Но тотчас все низкое в нем тоже взыграло и утихомирило его воспарения. «Не радуйся, Осинов, – сказало оно ему. – Тебе подложили фуфель, рекламу или, в лучшем случае, порнуху».

«Да, – признал завлит, – вполне могло быть и такое. Хорошо бы, чтоб порнуху, только, чтоб не компромат на самого себя».

Он осторожно поднес сидюшку к глазам.

Он даже фамилию автора не запомнил. Прочел на пластмассе странное какое-то название «Фугас», а ниже «пьеса», и руки его задрожали. Он сунул сидюшку за пазуху, ближе к сердцу, вороватым бочком скользнул обратно к своей квартире и через минуту оказался в прихожей. С превеликой аккуратностью, боясь спугнуть чудо, выложил священную находку на заваленную шарфами и перчатками тумбочку, скинул с себя куртку, шапку, башмаки и, не заметив жены, юркнул в крохотный свой кабинет и припал к компьютеру.

Какой-то «Козлов», прочитал и принял в сознание фамилию автора Осинов. «Фугас», пьеса. Кто это, что это, откуда? И снова, взмокнув лысиной, вспомнил Осинов, что когда-то дневники белого офицера Крюкова послужили Шолохову основой великого «Тихого дона». «Господи, – в запале испугался Осинов, – а не случится ли такое же с Козловым? Или может здорово, что случится?»

Козлов оказался не Крюковым. Осинов понял это на третьей минуте чтения, когда с трудом стал продираться через заросли сухого языка, невразумительные мотивировки героев и драматургические поддавки. Пьеса была хилой, еле-еле стояла на кривеньких, рахитичных ножках, чтоб ее понять необходимы были комментарии. Но тема, тема, господа! Молодой человек каким-то образом приволок из горячей точки в Москву смертоносный фугас. Люди огромного города рождались, любили, жили и умирали, не подозревая, что рядом с ними в квартире тикает фугас, который рано или поздно должен был взорваться – что он, в конце концов, в пьесе и делал! Тема обжигала, из нее вполне можно было создать нечто смелое и нерядовое, и при том – какой замах, какая смелость, да не было такого на театре никогда! Фугас как символ, как смысл, как путеводная звезда нашего времени, как наш любимый террор, который оправдывает все ошибки нашего времени! Осинов понял, такую пьесу не грех предложить худруку. «Вы просили бомбу, господин худрук, так вот вам, Армен Борисович, от меня „Фугас“! Примите и прочее!» – млея от удовольствия триумфа, рассуждал Осинов. Попробуйте теперь выгнать меня из театра или упрекнуть в незнании классических ваших стишков малоизвестного происхождения!

«Впрочем, стоп, – остановил себя завлит, – опять ты торопишься отравиться собственной фантазией». Пусть сперва прочтут артисты, пусть скажут свое лицедейское слово.

9

Вечером пили у Саустина, обсуждали находку.

В нескольких словах Осинов пересказал содержание произведения, и артисты впали в веселый шок.

– Чему вы радуетесь? – смеялся вместе с ними Осинов, прекрасно, однако, понимая, чему радуются артисты.

– Кошмар, вампука, полный отстой – то, что нужно! – со смехом констатировал Саустин. – Претендует на комедию?

– Это как поставить, – уточнял Осинов. – У автора Козлова ничего о жанре не сказано. Но я думаю, на комедию дед быстрее западет.

– Комедия! Комедия! Убойная комедия! – был уверен Саустин. – На ней спектакль легче завалить и обделать театр.

– Надо кривляться и нарочито смешить, чтобы стало совсем не смешно, – сказала Вика. – Чтобы люди в зале стали топать ногами, свистеть и отваливать в буфет.

– Перпендикулярная режиссура! Гениально! – согласился Саустин, он снова попытался наградить Вику поцелуем, она ловко подставила ему руку.

– А мне роль есть? – спросила она Осинова.

– Твоя роль – главная! Ты подруга героя. Блондинка. Полная идиотка. Прикинь, какие у тебя возможности для кривляния и мерзости!

– А мне? – не терпелось Саустину.

– Ты привез фугас. Ты предатель и дезертир. Прикинь, как тебя полюбит зритель!

– Круто! – сказала Вика. – Кто такой этот Козлов?

– Понятия не имею, – отвечал завлит. – Ничего. Начнем репетиции, раззвоним по интернету, в прессе – я уверен, объявится… Слава ему, слава, кажется, на этот раз я выскочу из-под деда.

– Слава богу, – Вика перекрестилась и сплюнула…

– Слава театру! – дополнил Саустин. – И его замечательным творцам! То есть, нам!

Он двинул свой стакан в воображаемый центр над столом, и его поддержали с трех сторон. Чоканье получилось звучным. Питье дружным.

Осинов оставил им сидюшку, чтобы немедленно прочли, и Вика, не медля, поспешила к компу.

– А когда вручать будем шефу?

– Как прочтете и одобрите.

– А кто будет вручать?

– Вопрос излишний, – сказал Саустин.

Две спины, две склоненных друг к другу головы одного единого существа образовались у дисплея компьютера. Осинов вышел из комнаты с надеждой и сознательно обнаружил себя уже за дверью. «Я покажу вам, господин народный артист, какой я плохой завлит. – Повторял он. – Я вам такую пьесу нашел… Читайте, господин народный артист, читайте, удивляйтесь, радуйтесь пока можете радоваться…»

Шел по лестнице, повторял последнюю фразу на разные лады. Похоже было на присказку, на камлание, приближающее столь необходимый триумф.

10

Через два часа ему позвонили.

Звезды были в восторге. Наконец-то они нашли блестящее говно, которое так долго искали. «Дед западет, – уверенно сказал Саустин. – Не западет сразу, мы поможем, чтоб запал. Подстава сработает, завалим мы его, ты, Юрок, только зачни».

Договорились, что пьесу переведут на бумагу, поскольку дед не любит читать с экрана, и завтра днем бомба в бумажном варианте будет вложена в руки Осинова. Как символ справедливости, выразился Саустин. Как богатырский кладенец. Как оружие возмездия. О'кей, сказал Осинов. О'кей.

Ему было приятно, что артисты оценили его бомбу, но чем глубже сгущалась тьма за московским окном, тем все более одолевали его сомнения и фантазии ночи. «У совести нет зубов, но она может загрызть до смерти», – совсем некстати, а может быть, кстати, вспомнилось ему чье-то неглупое изречение. «На что ты идешь, Юрий? – спрашивал он себя. – Морочить голову старому, больному, великому артисту, выставлять его дураком? Не совестно ли тебе, завлит, которого не так давно, худрук называл лучшим завлитом Москвы и Московской области? Может, шутил, а может, принимая во внимание недавние успехи театра, и не шутил вовсе? И, кстати: выкинут из театра худрука и, вполне может статься, что выкинут вместе с ним и тебя – тебе не боязно, завлит? Боязно, – признавался завлит, очень боязно, а все же хочется рискнуть и пожить в театре свободном, без чуда и царя, который всегда есть несвобода и удушающая атмосфера…»

Спал плохо.

А утром на удивление проснулся свежим и бодрым и выглянул в окно. Свежий снег хлопьями опускался за стеклом, белый и чистый, смывающий ночные сомнения и морок с души. «Будь мужчиной», – приказал себе Осинов. Главное, чтоб все случилось днем, вечерами решимость в человеке тает и сдается сомнениям.

Олег и Вика вручили ему пьесу как оружие, сказали слова, пожали руки, обняли как героя, проводили в театр как на священную войну.

– На святое дело идешь: свергать крепостника и самодержца. Давай, бог, давай, – сказал Саустин. – Позвони как все пройдет. Читает он долго, но очень интересно, чем все кончится.

– Если он ее задробит, он велик, – сказала Вика. – Если примет ее к постановке, он велик вдвойне. В любом случае мы выступим на твоей стороне.

И так она это сказала, так озорно и живо блеснули ее глаза, что Осинов быстро подумал о том, что война есть необходимое условие жизни женщины-артистки. Война за театр, за роль, за мужчину, за ребенка, за жизнь делает просто артистку прекрасной артисткой.

Он шел от метро знакомой дорогой и думал о том, с чего, с каких слов начать разговор с худруком.

А еще было важно какое при встрече сделать лицо. Не заискивающее, боже упаси, нет. Не подобострастное и подчиненное – тоже нет. Не убеждающее и напористое – тоже не годится. «Лицо должно быть постным, нейтральным, никаким – без навязывания легче протолкнуть идею, – сообразил Осинов, – и пьесу следует ему сунуть без всякого пафоса и обещаний, а просто так, в легкую, если получится, с шуткой, еще лучше – между прочим, и уж совсем станет здорово, если я буду как бы чуточку против – дух противоречия и его кавказское упрямство обязательно должны сработать на мою победу…»

11

Ступил в театр, кивнул вахтеру с планшетом в руках, спросил: «У себя?»

Чуть тюкнул костяшкой руки в дверь и сразу вошел.

Худрук пил чай.

Восседал все на том же итальянском кресле-троне и был так безразличен к вошедшему, что весь осиновский энтузиазм мгновенно испарился и сменился обычным подобострастием.

– Приятного аппетита, – вырвались из завлита привычные слова, которые он не собирался произносить. – Здравствуйте, – добавил он и вытащил на первый план драгоценную папку. – Вот.

Худрук, едва глянув на папку, укусил дорогой бутерброд и запил его длинным глотком чая.

– Что это?

– Вы просили бомбу. Вот, Армен Борисович, пожалуйста, все для вас. И название соответствующее – «Фугас».

Худрук принял пьесу, пролистнул на желтом ногте ее страницы и вдруг сказал:

– Сядь.

И Осинов на автомате сел. И все пошло не так, как он себе придумал.

От дымящихся струй армянского чая Осинов отказаться не смог, любил он его больше водки, испытывал к нему слабость. Урц, по-армянски называл его Армен, но завлит-то знал, что это никакой не урц, а самый что ни на есть натуральный и душистый чабрец. Осинов припал с чашке с чабрецом, смаковал во рту ароматные капли и с некоторым сожалением предсказывал себе, что, когда уйдет худрук, уйдет и урц. «Жаль, – подумал завлит, – очень жаль, такого мочегонного в Москве не сыщешь, впрочем, – потаенно успокоил он себя, – за все надо платить – пусть я буду без чая, зато со свободным театром и итальянским троном под пятой точкой, а уж трон-то я менять не буду – реликвия! Простоит годков пять и сдадим в музей – породнимся задницами на троне», – усмехнулся про себя Осинов и сам прервал свою недалекую шутку…

– В двух словах – о чем твой Фугас? – спросил худрук, и Осинов понял, что ему не терпится. «А раз так, – сказал себе по мстительной вредности завлит, – пусть подождет, помыкается, пусть на себе почувствует, как благотворно действует долгая пауза на собеседника», – и завлит с удовольствием позволил себе долгий, зловредный глоток урца.

– Ну? – Повысив голос, переспросил Армен.

Завлит всегда боялся, когда худрук в разговоре с ним повышал голос, он понял, что как бы, не дай бог, ситуацию не перетончить, – чтоб не рвануло! – и что пора отвечать по сути.

Сбросив напряг, улыбнулся в не идеальные свои чужие зубы и сказал, что о пьесе говорить предварительно нельзя, ее надо читать. Его ответ, словно пару в парной, поддал худруку интриги.

– Как это так: нельзя? – худрук сдвинул на лбу куст бровей. – Хорошая пьеса рассказывается в трех предложениях.

– Прочтите, Армен Борисович, сами все поймете… – Завлит старался быть убедительным. – Как профессионал могу сказать: пьеса новаторская, заглядывает в завтрашний день театра, жизни вообще и, что самое интересное, будто специально написана для вас, поставить ее способны только вы с вашим мастерством, интуицией, опытом. Поставить с блеском, чтоб другим от зависти поплохело, чтоб публика у касс передушилась… Такая там, знаете, острая тема, что требует кропотливой реалистичной работы, а не фокусничанья, авангарда и демонстрации задниц. Вы, только вы владеете этим…

Худрук был бы плохим актером и никаким режиссером, если бы не обладал даром выщелучивания из собеседника души и скрытого смысла. Он внимательно слушал славословия Осинова, ввинчивал в него глаза и чувствовал: что-то идет не так. Разгулялся Иосич, будто речь заученную говорит, не свои слова, не свои мысли, все будто с чьей-то подачи. «С чего бы, – соображал худрук, – моего несмелого и преданного завлита так по воздуху лести понесло? С чего бы, с какого перепуга? А не связан ли он с театральным дымком, каким все-таки тянет по театру? А не он ли этот дымок пускает?»

– Наговорил много, вагон, – сказал он, – Ладно, оставь, прочту… – Подгреб к себе поближе папку с пьесой, снова поднял глаза на завлита и снова увидел, что в них что-то не так. Кривизну в них увидел и испуг момента. Но, как умный хозяин, решил верного служаку огладить. – Вообще-то ты, Иосич, молодец. Честно скажу: сработал оперативно. Если еще и пьеса окажется не козьи шарики, награжу по-царски.

– Буду рад, – правильно отреагировал завлит. – Царские подарки люблю, они дорогие, – добавил он и мелко, и неприятно рассмеялся. Мелко, сказал он себе, да, мелко, знаю – зато метко, в самый раз, чтоб деда расположить…

Но худрук не расположился и виду не подал. Долго, увесисто, плотно глядел он на мучающего глотками урц завлита, и вдруг здравая мысль посетила его. «А не проверить ли мне завлита, – подумал он, – на предмет преданности лично мне».

Хватит ему только пьески почитывать, пусть хоть половину театрального дела на себя возьмет, пусть за климат театральный отвечает, за здоровую атмосферу за кулисами! Проверить его надо на крепость: двинуть по темени и посмотреть, как он удар держит, не трещит ли по швам, не течет ли снизу? Двинуть его надо, ой, как надо двинуть!

– Ну, а вообще-то, – спросил Армен Борисович, – как атмосфера на театральной территории?

Завлит Осинов, хорошо знавший мировую драматургию, мгновенно проник в зерно вопроса, но принял вид простачка.